2024年見たい天体現象の第2弾「来年見える細~い有明の月」で~す。

↓ 有明けの月は10月14日に輝面比0.008(0.8%)の撮影に成功したのでアーカイブ更新です。

月齢28.7 輝面比0.008 (新月21時間18分前)撮影高度1.5°(日の出36分前) NEW

NEW

2023.10.14 5:07:53 SIGMA150-600mm f5-6.3 f600mm ISO2000 f7.1 1/100sec

月齢28.4 輝面比0.01 (新月24時間39分前)撮影高度8°(日の出29分前)

2021.11.4 5:36:41 SIGMA150-600mm f5-6.3 f600mm ISO2000 f7.1 1/160sec

月齢28.5 輝面比0.01 (新月25時間33分前)撮影高度4°(日の出33分前)

月齢28.5 輝面比0.01 (新月25時間33分前)撮影高度4°(日の出33分前)

2022.9.25 4:52:45 SIGMA150-600mm f5-6.3 f600mm ISO1000 f9 1/40sec

月齢28.4 輝面比0.02(新月27時間21分前)撮影高度8°(日の出33分前)

2013.12.2 6:01:21 BORG60 Powermate2× ISO400 1/2sec

月齢28.4 輝面比0.02(新月28時間18分前)撮影高度4°(日の出40分前)

2016.1.9 6:13:40 BORG60 Powermate2× ISO800 1/5sec

月齢28.1 輝面比0.03(新月40時間33分前)撮影高度12°(日の出26分前)

2020.11.4 5:50:34 BORG60 Powermate2× ISO640 1/20sec

さて、来年見える細~い有明の月データは下記のとおりです。

輝面比は太陽出の時刻で比較してあります。

2024年新月前日 月出 太陽出 月高度 新月まで 輝面比 月齢

2024年新月前日 月出 太陽出 月高度 新月まで 輝面比 月齢

1月10日(水) 05:49 06:52 3.064° 39時間08分 0.0342 27.9

2月9日(金) 06:18 06:34 1.713° 25時間25分 0.0168 28.4

3月9日(土) 05:26 05:56 4.588° 36時間04分 0.0344 27.9

4月8日(月) 04:49 05:10 3.384° 22時間11分 0.0128 28.5

5月7日(火) 03:42 04:32 8.694° 31時間50分 0.0152 28.0

6月5日(水) 02:44 04:12 14.994° 41時間26分 0.0382 27.7

7月5日(金) 02:57 04:18 12.294° 27時間39分 0.0152 28.3

8月3日(土) 02:50 04:39 17.566° 39時間34分 0.0278 27.9

9月2日(月) 03:54 05:06 12.240° 29時間50分 0.0143 28.4

10月2日(水) 04:46 05:32 7.954° 22時間17分 0.0076 28.8

10月31日(木) 04:35 06:01 14.527° 39時間46分 0.0246 28.1

11月30日(土) 05:29 06:32 9.090° 32時間49分 0.0182 28.4

12月30日(月) 06:26 06:52 3.049° 24時間35分 0.0115 28.6

う~む、下記に細い月ランキングを示していますが、これを見ると10月2日(輝面比0.76%)以外は輝面比が1%を超えているので究極に細い有明の月を見るにはちょっとザンネンな年ですね~。

〈2024年細い有明の月ランキング〉

〈2024年細い有明の月ランキング〉

第1位 10月2日(水)輝面比0.76% 新月22時間17分前(日出時刻)太陽離角8゚56'

第2位 12月30日(月)輝面比1.15% 新月24時間35分前(日出時刻)太陽離角 12゚57'

第3位 4月8日(月)輝面比1.25% 新月22時間11分前(日出時刻)太陽離角12゚38'

第4位 9月2日(月)輝面比1.43% 新月29時間50分前(日出時刻)太陽離角 13゚16'

第5位 7月5日(金)輝面比1.52% 新月27時間39分前(日出時刻)太陽離角 14゚05'

〈2024年撮影条件良い順ランキング・有明の月編〉

〈2024年撮影条件良い順ランキング・有明の月編〉

第1位 8月3日(土)月齢27.9 輝面比2.78% 日の出30分前の月高度 12.3°

第2位 6月5日(月)月齢27.7 輝面比3.82% 日の出30分前の月高度 9.5°

第3位 10月31日(木)月齢28.1 輝面比2.46% 日の出30分前の月高度 9.2°

第4位 7月5日(金)月齢28.3 輝面比1.52% 日の出30分前の月高度 7.2°

第5位 9月2日(月)月齢28.4 輝面比1.43% 日の出30分前の月高度 6.7°

第6位 11月30日(土)月齢28.4 輝面比1.82% 日の出30分前の月高度 4.5°

第7位 1月10日(水)月齢27.9 輝面比3.42% 日の出30分前の月高度 4.0°

第8位 5月7日(火)月齢28.0 輝面比2.47% 日の出30分前の月高度 3.0°

第9位 10月2日(水)月齢28.8 輝面比0.76% 日の出30分前の月高度 2.3°

第10位 3月9日(土)月齢27.9 輝面比3.44% 日の出30分前の月高度 0.7°

第11位 4月8日(月)月齢28.5 輝面比1.28% 日の出20分前の月高度 -0.5°

第12位 12月30日(月)月齢28.6 輝面比1.15% 日の出20分前の月高度 0.1°

第13位 2月9日(金)月齢28.5 輝面比1.28% 日の出10分前の月高度 0.1°

上記のデータを見ると2024年細い有明の月ランキング1位の「10月2日 月齢28.8 輝面比0.76%」は条件的にはかなりキビシイですが、今年撮影に成功した10月14日の月齢28.7(輝面比0.8%)とほぼ同条件なので空の透明度がよければ撮影は十分可能だと思われます。

オススメとしては、9月2日(月齢28.4、輝面比1.43%)と7月5日(月齢28.3、輝面比1.52%)の月が(細さランキングでは第4位と第5位ですが)上記アーカイブ写真の輝面比0.01と同じ細さで、しかも暗い空で見ることができるので、息をのむほど美しい月が眺められること間違いナシですよ~。

↓ 有明けの月は10月14日に輝面比0.008(0.8%)の撮影に成功したのでアーカイブ更新です。

月齢28.7 輝面比0.008 (新月21時間18分前)撮影高度1.5°(日の出36分前)

NEW

NEW

2023.10.14 5:07:53 SIGMA150-600mm f5-6.3 f600mm ISO2000 f7.1 1/100sec

月齢28.4 輝面比0.01 (新月24時間39分前)撮影高度8°(日の出29分前)

2021.11.4 5:36:41 SIGMA150-600mm f5-6.3 f600mm ISO2000 f7.1 1/160sec

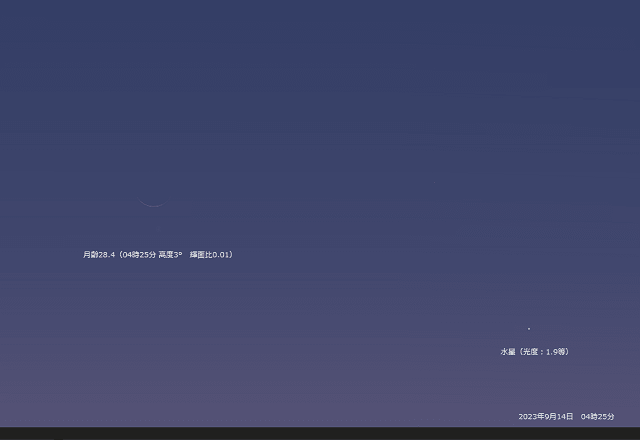

月齢28.5 輝面比0.01 (新月25時間33分前)撮影高度4°(日の出33分前)

月齢28.5 輝面比0.01 (新月25時間33分前)撮影高度4°(日の出33分前)

2022.9.25 4:52:45 SIGMA150-600mm f5-6.3 f600mm ISO1000 f9 1/40sec

月齢28.4 輝面比0.02(新月27時間21分前)撮影高度8°(日の出33分前)

2013.12.2 6:01:21 BORG60 Powermate2× ISO400 1/2sec

月齢28.4 輝面比0.02(新月28時間18分前)撮影高度4°(日の出40分前)

2016.1.9 6:13:40 BORG60 Powermate2× ISO800 1/5sec

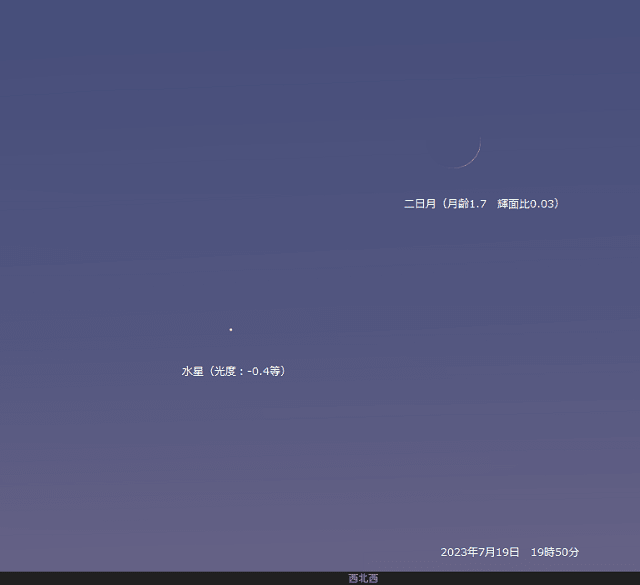

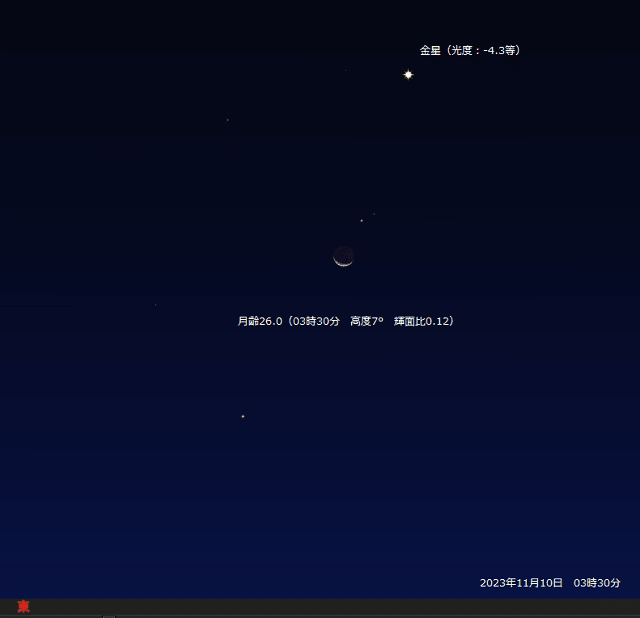

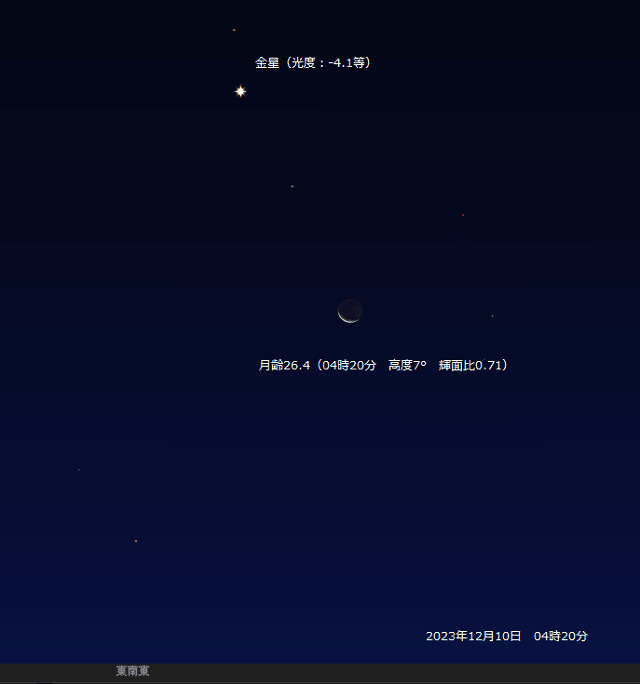

月齢28.1 輝面比0.03(新月40時間33分前)撮影高度12°(日の出26分前)

2020.11.4 5:50:34 BORG60 Powermate2× ISO640 1/20sec

さて、来年見える細~い有明の月データは下記のとおりです。

輝面比は太陽出の時刻で比較してあります。

2024年新月前日 月出 太陽出 月高度 新月まで 輝面比 月齢

2024年新月前日 月出 太陽出 月高度 新月まで 輝面比 月齢1月10日(水) 05:49 06:52 3.064° 39時間08分 0.0342 27.9

2月9日(金) 06:18 06:34 1.713° 25時間25分 0.0168 28.4

3月9日(土) 05:26 05:56 4.588° 36時間04分 0.0344 27.9

4月8日(月) 04:49 05:10 3.384° 22時間11分 0.0128 28.5

5月7日(火) 03:42 04:32 8.694° 31時間50分 0.0152 28.0

6月5日(水) 02:44 04:12 14.994° 41時間26分 0.0382 27.7

7月5日(金) 02:57 04:18 12.294° 27時間39分 0.0152 28.3

8月3日(土) 02:50 04:39 17.566° 39時間34分 0.0278 27.9

9月2日(月) 03:54 05:06 12.240° 29時間50分 0.0143 28.4

10月2日(水) 04:46 05:32 7.954° 22時間17分 0.0076 28.8

10月31日(木) 04:35 06:01 14.527° 39時間46分 0.0246 28.1

11月30日(土) 05:29 06:32 9.090° 32時間49分 0.0182 28.4

12月30日(月) 06:26 06:52 3.049° 24時間35分 0.0115 28.6

う~む、下記に細い月ランキングを示していますが、これを見ると10月2日(輝面比0.76%)以外は輝面比が1%を超えているので究極に細い有明の月を見るにはちょっとザンネンな年ですね~。

〈2024年細い有明の月ランキング〉

〈2024年細い有明の月ランキング〉第1位 10月2日(水)輝面比0.76% 新月22時間17分前(日出時刻)太陽離角8゚56'

第2位 12月30日(月)輝面比1.15% 新月24時間35分前(日出時刻)太陽離角 12゚57'

第3位 4月8日(月)輝面比1.25% 新月22時間11分前(日出時刻)太陽離角12゚38'

第4位 9月2日(月)輝面比1.43% 新月29時間50分前(日出時刻)太陽離角 13゚16'

第5位 7月5日(金)輝面比1.52% 新月27時間39分前(日出時刻)太陽離角 14゚05'

〈2024年撮影条件良い順ランキング・有明の月編〉

〈2024年撮影条件良い順ランキング・有明の月編〉第1位 8月3日(土)月齢27.9 輝面比2.78% 日の出30分前の月高度 12.3°

第2位 6月5日(月)月齢27.7 輝面比3.82% 日の出30分前の月高度 9.5°

第3位 10月31日(木)月齢28.1 輝面比2.46% 日の出30分前の月高度 9.2°

第4位 7月5日(金)月齢28.3 輝面比1.52% 日の出30分前の月高度 7.2°

第5位 9月2日(月)月齢28.4 輝面比1.43% 日の出30分前の月高度 6.7°

第6位 11月30日(土)月齢28.4 輝面比1.82% 日の出30分前の月高度 4.5°

第7位 1月10日(水)月齢27.9 輝面比3.42% 日の出30分前の月高度 4.0°

第8位 5月7日(火)月齢28.0 輝面比2.47% 日の出30分前の月高度 3.0°

第9位 10月2日(水)月齢28.8 輝面比0.76% 日の出30分前の月高度 2.3°

第10位 3月9日(土)月齢27.9 輝面比3.44% 日の出30分前の月高度 0.7°

第11位 4月8日(月)月齢28.5 輝面比1.28% 日の出20分前の月高度 -0.5°

第12位 12月30日(月)月齢28.6 輝面比1.15% 日の出20分前の月高度 0.1°

第13位 2月9日(金)月齢28.5 輝面比1.28% 日の出10分前の月高度 0.1°

上記のデータを見ると2024年細い有明の月ランキング1位の「10月2日 月齢28.8 輝面比0.76%」は条件的にはかなりキビシイですが、今年撮影に成功した10月14日の月齢28.7(輝面比0.8%)とほぼ同条件なので空の透明度がよければ撮影は十分可能だと思われます。

オススメとしては、9月2日(月齢28.4、輝面比1.43%)と7月5日(月齢28.3、輝面比1.52%)の月が(細さランキングでは第4位と第5位ですが)上記アーカイブ写真の輝面比0.01と同じ細さで、しかも暗い空で見ることができるので、息をのむほど美しい月が眺められること間違いナシですよ~。