11月10日の火星撮影記録です。

11月10日の火星撮影記録です。

撮影は火星の高度が60°を超えるのをまって2時45分頃から開始しました。気流は木星を撮影したときと同じで良好です。オリオン座のリゲルとベテルギウスは瞬いていないように見えます。

撮影システムは木星撮影時と同じで、大気補正プリズム(ADC)を使わない μ210+WREYMER PLAN 5×+TCA=4(Extend)+Apollo-C(UV/IRcut)です。

露出時間はDe-rotation でコンポジットするので60秒露出にします。火星の撮影としては短めですが始めからDe-rotationありきでの露出設定です。

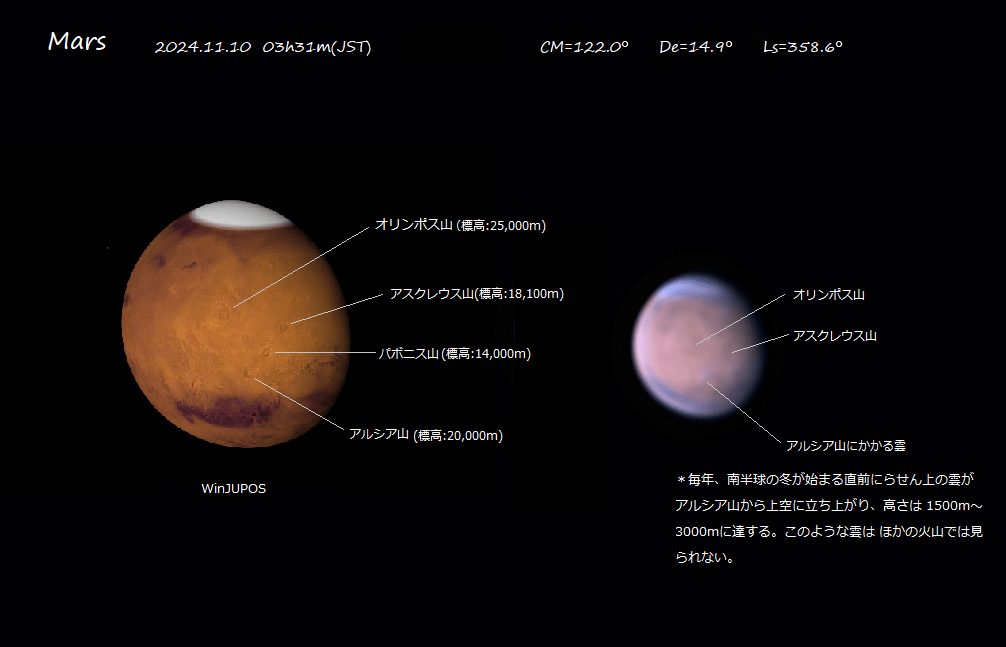

で、こちらが60秒露出を20枚De-rotationした画像です。

2024/11/10 μ210+WREYMER PLAN 5×+TCA=4(Extend)+Apollo-C(UV/IRcut) FocalLength=13050mm (F/55)

Shutter=9.253ms Gain=350 (72%) Duration=60s Autostakkert3 25% De-rotation 60s×20image

火星としては最もアルベド模様がない地域ですが、火星の最高峰オリンポス山とタルシス三山が正面にあるので山めぐりをするにはいい時間ですね。アルシア山にかかる雲も写っています。

こちらは2024年11月10日02時51分から03時50分までの自転の様子です。

こちらは2024年11月10日02時51分から03時50分までの自転の様子です。

CM=112°→127° De=14.9° Ls=358.6° Diameter=9.8"

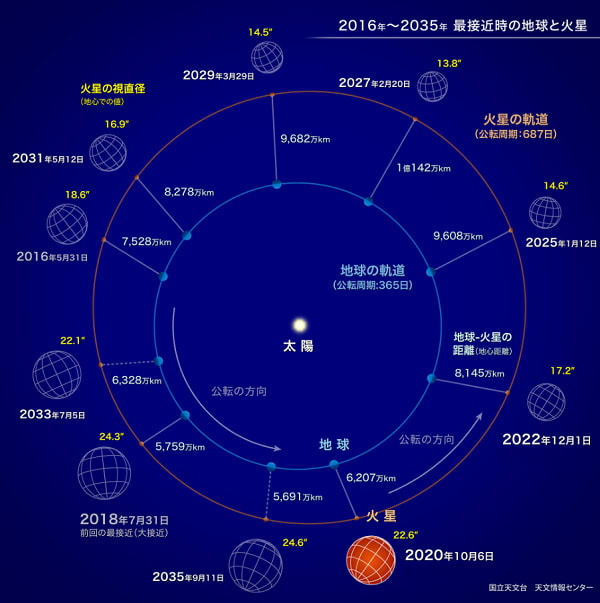

↑ 中央経度は15度ほど移動(自転)しているのですがアルベド模様がないので自転している様子が分かりにくいですね。2020年の接近時に作った火星クルクルはアルベド模様がたくさんあるので自転の様子がよく分かります。そもそも視直径の大きさがちがうのでその差もありますね。↓

2020年10月31日23時07分から24時07分までの自転の様子

2020年10月31日23時07分から24時07分までの自転の様子

CM=228°→242° De=-22.9° Ls=306.3° Diameter=20.2"

2020年の接近時は中央緯度が-22°なのでドライアイスが溶けて氷だけになった真夏の南極冠がよく見えます。逆に北極地方はほとんど見えていないこともよく分かりますね。

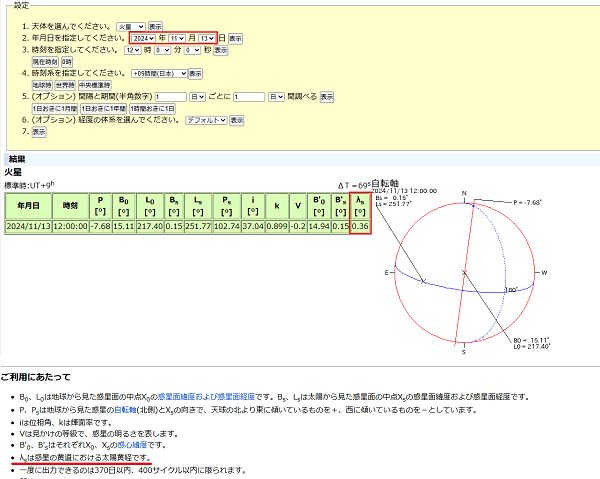

本日、11月13日は火星における太陽黄経が0°なので火星歴の春分の日となります。

暑さ寒さも彼岸まで…と言いますが、火星ではどうなのでしょうね~。

〈追記〉

撮影時のシーイング