「紀伊・湯浅党の系譜と飯山藩・佐久間家」

吉原 実

遠き昔より紀伊国は、熊野や高野山などの寺社勢力と地元に根を張る多くの土豪たちの統治力が強く、中央の政権と一線を隔した感のある所であった。

その中で、現在の和歌山県市や有田川町、湯浅町などを中心にその勢力を維持した湯浅氏と多くの庶家たち。

その系譜を語り継いでいるのは、末裔の家に残る系図であろう。

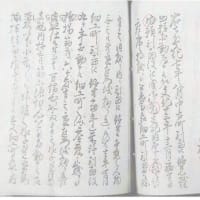

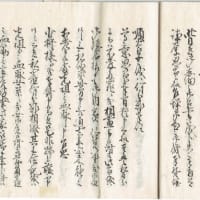

湯浅氏に関する系図でその根本となっているのは、湯浅家の嫡流の子孫である崎山家に伝わる「崎山系図」と庶流である上山家に伝わる「上山系図」の二本である。

「崎山系図」は、系図と二十六通の文書が一体となる鎌倉時代後期のものである。現在は湯浅氏の菩提寺・(和歌山県有田郡湯浅町)に子孫が寄進して残されている。その文書は、鎌倉時代末の湯浅家当主・湯浅宗村の周辺での訴訟副進文書の一部であり、記載内容も信頼できるものであると言われる。

もう一方の「上山系図」は、その記述が「崎山系図」よりはるかに詳細であり、平安末から南北朝に至る約四百名の湯浅一族を、通称、官途、法名に至るまで詳細に書かれており、その内容も正確なものであると言われている。

「上山系図」によると、湯浅氏は秀郷流藤原氏の従五位下・湯浅紀伊守師重に始まるという。しかし、湯浅氏の歴史的史料での初見は、師重の孫・湯浅権守宗重(戒名=念尊)である。

平治元年(1156)「平治ノ乱」の折、宗重は熊野参詣途中の平清盛の元へ一早く駆け付け、直ちに京へ帰るべしと進言したと伝わる。

その功績で以後平家に重用され、平重盛(小松殿)の家人となる。

また、治承二年(1178)、比叡山攻めの折には二千人の兵を率いる侍大将になったとも伝わる。

しかしながら治承・寿永ノ戦乱の折には、紀伊に籠り積極的には戦に参加しようとせずを鮮明にしなかったそうである。

文治元年(1185)、重宗は平重盛の子・忠房を庇護して湯浅の城に立て籠もり源氏に敵対するが、数か月後に京・神護寺の文覚を通じて源氏方と交渉し、忠房を差し出して源氏方に帰参する。この年の秋には、源頼朝より本領安堵の下文を受け鎌倉御家人となるのである(崎山家文書・文治二年の源頼朝下文など)

翌年には、自領の湯浅庄、広庄、石垣庄河南、糸我庄、庄を五人の息子に分け与えた。

その中でも一番器量の優れていた七男である七郎兵左衛門尉宗光(浄心)には、石垣河北、庄も与えられたのである「高野山文書・承元四年(1210)二月十日、案主・惟宗より」

湯浅党の本拠地・湯浅庄を与えられたのは宗重の嫡男・宗景であった。他の息子たちも領地の名をそれぞれ名乗り、宗光は以後保田氏となる。宗光は父と同じ平重盛に仕え、後の鎌倉幕府でも頼朝の家人として重用されたという(埼山文書・承元三年の大江広元下知状、嘉禎四年の北条泰時下知状など)

承久元年(1219)、宗光は熊野神人といを起こし一時対馬に配流されたが、その後、時の執権・北条泰時に召喚され元の職務に返り咲く。

やがて宗光の所領の大半は、次男である保田次郎左衛門尉宗(知眼)が継承する。

承久三年(1221)に起こる後鳥羽上皇と鎌倉幕府との戦い「承久ノ乱」の折には、保田宗光が鎌倉三代将軍・源実朝の未亡人である本願禅尼が住む西八条邸(遍照心院)の警護を命じられている。一方、湯浅の嫡流家である湯浅宗景・宗弘父子は、乱の前にそのをはっきりせず、乱の勃発後も紀伊に留まっていた。

この事により、以後の湯浅氏は支流である保田氏の権限が大きく飛躍し、鎌倉・北条氏からの信頼を一身に受ける事になる。

宗業の跡目相続時にも、三浦義村の口利きにより執権・北条義時の安堵状が速やかに発給された。

続けて、嘉禎四年(1238)四月、北条泰時の下知により京・八条篝屋警護の任を仰せ付けられたのである。篝屋警護の任は京・大番役に匹敵する重要な任務で、それほど信頼されていたという事でもある。

その番編成も宗光を通してのものであり、保田氏が湯浅党諸氏の統制をする体制が確立したのである。

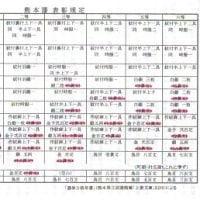

宗業は六波羅両使として紀伊国内で起こった地域紛争に湯浅氏の軍事力・政治力を以ってその力を誇示して行く(崎山文書・京都八条辻固湯浅御家人結番定文、正応二年の湯浅宗重跡本在京結番定文など)

一方、宗光の三男・三郎左衛門尉宗氏(吉原入道成仏)は、有田郡の東大部分を占める阿弖川庄を治め、阿弖川氏・吉原氏を名乗る。

宗氏の後を嫡男の太郎兵衛尉宗範(覚円)が相続する。

二男・次郎左衛門尉宗親(西仏)には楠本庄が与えられ楠本氏を名乗る。その宗親の二男・孫次郎宗益(清浄)は吉原氏を名乗る。

その屋敷を有田郡石垣庄吉原村(和歌山県有田川町勧喜寺中越)に構えたのであろう。この吉原氏は又次郎宗秀(空浄)、孫次郎宗直と続く。

永仁六年(1298)九月十日付沙弥西仏水田寄進状(歓喜寺文書)に、この宗秀の名が見える。この沙弥西仏とは、前記の湯浅(楠本)次郎左衛門宗親の事で宗秀の祖父にあたる。

しかし、この年より六十七年前の寛喜三年(1231)湯浅景基寺敷地寄進状(施無畏寺文書)なるものが現存している。

その中にも藤原宗秀の署名があるのだが、年代的にも本姓藤原氏の吉原宗秀と同一人物であるとは思われない。

系図上に出る宗秀は一人であるのでどう解釈すればよいのであろうか。因みに、寺領を寄進した景基は須原九郎景基(元)といい、湯浅宗重の嫡男・宗景の九男である。

この後の系図には、楠本宗親の曾孫にあたる宗が、元弘三年(1333)河内・赤坂城で討死にしたとの記述がある。

鎌倉幕府軍として参加した後、楠木正成に帰順した湯浅党の面々には保田次郎兵衛尉宗顕、石垣左近将監宗秀(吉原宗秀か?)、阿弖川孫六宗藤の名が見える。

宗顕、宗秀は後に吉野で討死にするという。

一方、建武五年(1338)七月十日、足利尊氏御教書により、保田庄の地頭職は保田宗業の孫にあたる次郎左衛門尉行兼(浄宗)に安堵される。

正平十五年(1360)、紀伊日高郡の湯河氏が北朝方として旗揚げする。南朝方に付いていた湯浅党(貴志氏を除く)も戦に敗れ、阿弖川や船で兵庫へと落ちて行く。

永和元年(1375)九月、北朝方の細川氏春が有田郡に攻め入り、南朝方の城が次々に落とされた。湯浅党は、それ以降の守護の被官として命脈を保つ事となるのである。

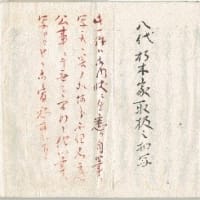

永禄年間(1558~1570)行兼から八代後の保田宗隆は、紀伊守護・畠山昭高に仕え保田庄の清水城に居城していた。

その嫡男・知宗は、後に織田信長に臣従した折に娘を柴田勝家に人質として出した。その娘の婿として保田家に入ったのが、勝家の甥の佐久間久右衛門安政で、以後、保田安政と名乗るのである。

これ以降は、あくまで断定できない個人的な見解であるが、知宗の娘と安政との間には数名の子があったと思われる。その嫡男は勝宗、「宗」の一字が入るので間違いないと思われる。

ところで、後の天正九年(1581)三月、加賀鳥越で起こる一向一揆との戦いで織田方として討死にしたと伝わる柴田勝家の武将・吉原次郎なる人物がいる(一万石の禄高)。

その吉原なる人物は、保田氏の一族である吉原氏ではないだろうかと考える。

その次郎兵衛が亡くなった後の吉原氏の名跡を継いだのが、安政と保田知宗・娘の間にできた男子(勝宗弟)ではと想像する。

天正十一年に起こる賤ヶ岳合戦で保田知宗は討死にした。その周りにも当然、保田一族がいたと思われるし、吉原氏の中にも亡くなった者がいたであろう。

保田の家は後に知宗の弟・繁宗(華王院住持)が高野山から還俗して継ぐ。

後の飯山藩主となった佐久間家断絶後に、その飛地であった近江高島に土着した安政の子と伝わる吉原久左衛門の「元祖」と書かれている過去帳の意味合いも、次郎兵衛の家の「中興の祖」として理解出来ないであろうか。

その諱は伝わっていないが、「宗」の一字が入っていたのかも知れない。

因みに、鎌倉初期の華厳宗の高僧・(京・栂尾高山寺開祖)は、湯浅宗重の娘と平清盛の家人・平(伊藤)重国の間の子である。

高山寺は有名な「鳥獣戯画」を所有している寺でもある。

参考文献

「中世武士団と地域社会」高橋修著 清文堂

「信仰の中世武士団・湯浅一族と明恵」高橋修著 清文堂

「続・紀州史の豪族」松田文夫著

「和歌山県史・中世史料二」

「越登賀三州志」富田景周著