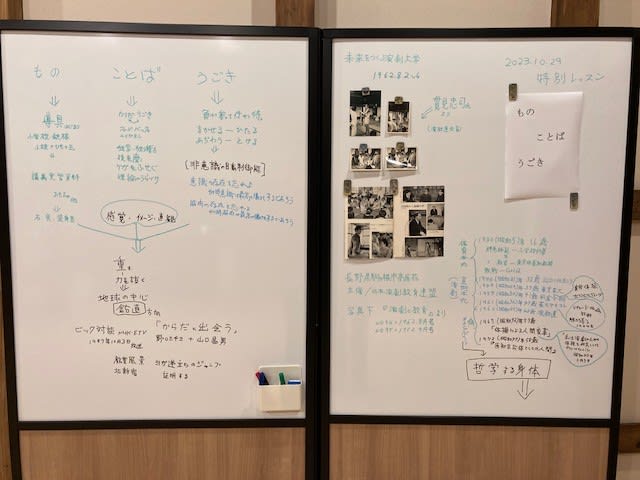

10月29日(日)午後。

「野口体操の会」会員に向けて、“すでに体操を教えている人・これから体操を教えたいと思っている人”のための「第一回 特別レッスン」を開いた。

高円寺お蔵スタジオで行うために、定員は六名限定とさせてもらった。

企画当初はまったく予想していなかったが、大阪・京都・三重・スイス(在京中)といった遠方からの参加者が半数以上。

キャンセル待ちの方もおられて嬉しい悲鳴!

当日は、事務局の近藤早利さんが録画を担当。

補助的な撮影とハプニングに対応にしてくれた高橋幸子さんを加えて、総勢八名の方が揃った。

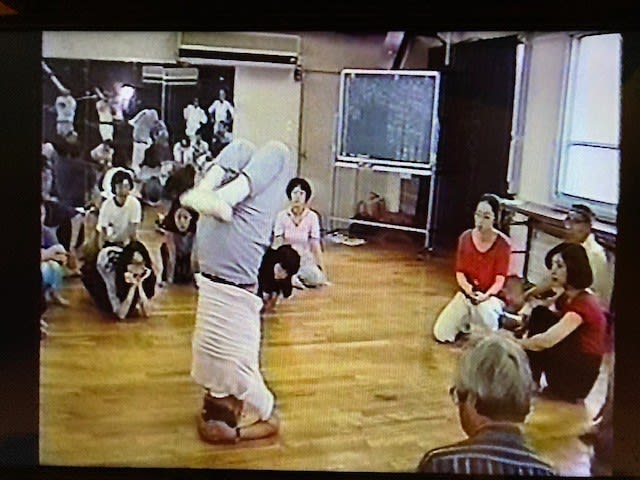

写真は指導する野口先生(47歳)

3時間のレッスンが終わって、不思議と疲労感を感じなかったのは、皆さんの好意的対応の賜物と感謝している。

野口三千三・野口体操のガイダンスを想定していたとしても、「もっと掘り下げればよかった」とか「言葉足らずに終わってしまった」等々、積み残した課題はたくさんあった。

それは今後の課題にしたい、とその後の二日間で、過剰に反省し過ぎない“ひとり反省会”を終えた。

「おもさに貞く」「地球の中心方向を大事にする」何より「力を抜く意味」。

従来の体操にない発想を、体操の基軸に据えて戦後を生きた野口先生が、73歳にしてヨガの逆立ちのジャンプを見せた『NHK「ビッグ対談」山口昌男+野口三千三』「からだと出会う」のワンシーンを見てもらった。

動画はFBにあげてあります

体育界の本丸から芸術(演劇)界の本丸を経て、昭和42年『現代の眼』において「体操による人間変革」を掲げて、翌年昭和43年2月5日(野口ノート)に『私は演劇のための体操を研究しているのではない』と宣言し「哲学する身体」に結実していくまでの話をさせてもらった。

その経緯の中で、最初に腰椎横突起の異常発達による“腰痛症”に加えて“胆石・胆嚢炎”を罹患した身体的ダメージに対する野口アプローチの話をさせてもらった。

これは、今回の企画者・朝カルOGの二階のぶ子さんが事前に寄せてくれた質問「高齢期における野口体操の意味」について、直接的な答えではなかったが、あるヒントにしてもらいたかった。

テキストは『藝大 体育講義』昭和36(1961)年を、事前にメール添付で配ってあったので、その中から『「肉体と身体」という表記の問題』『緊張の実感』についてなど、いくつかの問題を取り上げた。

その間に参加された方々の積極的発言が得られたのは、小さな空間で少人数という利点かと思う。

レッスンの後半は、当日に配った「62’未来をつくる演劇大学」(演劇と教育連盟)の中から、「演劇の基礎としての体操」野口先生自筆のイラスト付き体操実技を読みながら、体操実習(動いて)をしてもらった。

かくして、2020年春に出来上がったお蔵スタジオは、オンラインのみで体操レッスンをしてきたが、これで本格的なスタジオとして活かすことができた、と思っている。

おかげさまで、野口体操レッスンのこれまでにない方向が見えた「特別レッスン」となったのではないだろうか。

「もの」は真理へと導いてくれる道具

小学校教師時代「鉄棒」の説明に

写真下・玄関に飾ったものたち

70歳代以降 野口先生の「価値観の多様性・体操は祈り!」を表す装身具たち。