鈴木美潮 「昭和特撮文化概論 ヒーローたちの戦いは報われたか」読了

この1冊には僕の少年時代の思い出とあこがれがぎっしり詰まっていた。

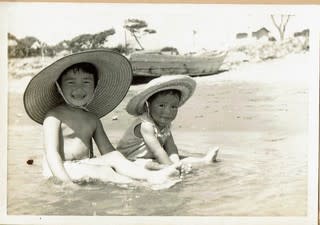

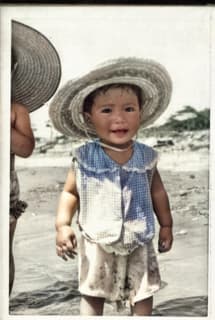

1970年代は特撮ヒーローにとっての黄金時代だったそうだ。1966年にウルトラマンが放送開始。その頃の僕はこんな感じ。

あまりにも小さくてまだウルトラマンが何者であるかということはわからなかったのであるが、1971年仮面ライダーの放送が始まった。そして時を同じくして帰ってきたウルトラマンの放送も始まった。僕は熱狂した。この2大ヒーローにはおそらく僕の世代の子供たちは全員熱狂していたはずだ。

その波に乗ってあまたのヒーローが生まれたのが1970年代であったのだ。この本には当時の午後7時、最大で8人(組)のヒーローが活躍していたそうだ。アニメを加えると膨大な数のヒーローが登場していたことだろう。まさにこの時期が僕の少年時代である。

しかし、悲しいかな。ヒーローの戦いとともに我が家ではチャンネル争いというもうひとつの戦いが繰り広げられていた。テレビは1台だけ、当然ビデオなんていうものははるか未来の話。いつも姉に負けてばかりいた。だからこれらの特撮ヒーローのうち多分半分も見ていないはずである。しかし、名前の記憶がなくても、ネットで画像を検索してみるとああ、これこれ。というすぐに思い出してしまえるものばかりだ。テレビを見られなくても友達の家で読む「冒険王」や「てれびくん」で知識だけは蓄えていた。ちなみに僕は誕生日か風邪を引いた時でないと買ってはもらえなかったのだ・・。

仮面ライダー、ウルトラマンはもちろん、V3、超人バロム1、快傑ライオン丸、ミラーマン、アイアンキング、シルバー仮面、人造人間キカイダー、イナズマン・・。キカイダーとイナズマンは悲しいかなチャンネル争いで敗北を喫した。そういえば、宇宙戦艦ヤマトも見せてはもらえなかった。(拝みに拝んでキカイダーはハカイダーの登場までには見せてもらうことができたが。)

著者はその70年代のヒーローたちが世相の変化をどのように映しとっていったかということを女性新聞記者の目を通して綴っている。

1970年代の前半は戦後最長といわれたいざなぎ景気の最後のほうにあたる。人々の暮らしは豊かになる反面、公害問題や過激派の活動などの社会問題も浮き彫りになってくる。

この時代の特撮は今思うとどこか物悲しい雰囲気が漂っている。撮影技術が今ほど進歩していなかったということもあるだろうけれども登場する怪人や怪獣もヘドロから生まれてきたり、放射線をまき散らしたりと当時の社会問題をストーリーに取り入れているところが重苦しさを醸しだしていると著者は言う。物質的に豊かになっていく中で、その裏側で歪んでゆく社会への不安やこの豊かさが永劫のものとは考えられないという不安がそうさせているというのだ。また、これらを制作していた人々はほぼ全員戦争を体験した人たちだ。そういった人たちは子供向けのテレビとはいえ、そこには平和や反戦など伝えたいものを込めているのである。ウルトラセブンの脚本家であった、金城哲夫、上原正三のエピソードは有名である。また、人世代前の月光仮面の原作者、川内康範は月光仮面を、「正義の味方」と説明しているけれども、これは「人間はどんなに権力を持ち、仁徳をつんでも『正義』そのものにはなれない。人間は神様や仏様のお説きになる愛や正義や真実を顕すための手助けしかできない。」という意味だったそうだ。さすがお寺の息子だ。仮面ライダーのプロデューサーであった平山亨は、「正義という言葉だけは使いたくはなかった。ヒトラーみたいな独裁者だって『正義』を唱えるのだから。」と言い、ライダーには「自由のために戦うのだ。」と言わせている。なんとも深い。

そして時代はまだまだ甘く、コンプライアンスという観念もあったかどうかわからないけれども、思想犯のような悪役が狙うのは国会議事堂の爆破であったり、日本を転覆させようとしているやつらのコスチュームがアラブ風だったり、やってることはテロリストだし民族差別もはなはだしい。今ではまず放送できないようなストーリーがたくさんある。ショッカーのゾル大佐はナチスの残党という設定も今では確実にアウトだろう。世論もうるさくはなかった。加えて、乱立するヒーローたちの中でなんとか目立とうととんでもないキャラクターが登場したりする。はたまた悪役にも共感できるダークヒーローというべき登場人物も現れる。こういう面白いエピソードやシンパシーを冷静な文章で突っ込んだり愛情豊かに表現する著者はさすがに新聞記者だと感じさせる。

しかし、新聞記者という職業のひとというのはどれほど没入力と記憶力があるのだろう。本を書く前にはビデオや資料を見直すのだろうけれどもそれにしてもすごい情報量だ。そして分析力にも感心する。戦隊ヒーローと女性の社会進出についての考察にはそこまで考えるかとツッコミを入れたくもなるのだが妙に納得させられる。

そして70年代後半から80年代にかけて特撮ヒーローは減少の一途をたどる。オイルショックのあと、日本が不況に見舞われ製作費を思うように使えなくなったということが大きいけれども、著者はこの時代、現実におこる犯罪や事故、災害が空想で作られた悪事を超越しまったからだと説明している。なるほどこれも説得力がある。僕もオウム真理教のニュースを見ながら、これって本物のショッカーじゃないかと思ったものだ。原発事故はゴジラよりも怖く、リストラは背後から忍び寄り口の悪い女子社員は妖怪よりも強烈だ。

90年代に入ってくるとこれにコンプライアンスというものが加わってくる。作る側は苦情を恐れて無難なもの、無難なものと、とんがったものを作らなくなる。今も続いている戦隊ヒーローも面白いといえば面白いけれどもなんだか毒もないし悲壮感もない。

仮面ライダーが1971年に始まり、中学生になったのが1976年、それ以降は形だけだったがテレビは二の次で高校を目指すために勉強をしているふりをしていたので思えばこんなにヒーローに熱狂していたのはたった5年間ほどのことだったのだけれども彼らのことは濃厚に記憶の中に残っている。それだけ衝撃が強かったということだろう。

歳も歳だから正義のヒーローにドキドキもしていられないのだけれども、ノスタルジックに浸っていたいというのも本音なのである。

この1冊には僕の少年時代の思い出とあこがれがぎっしり詰まっていた。

1970年代は特撮ヒーローにとっての黄金時代だったそうだ。1966年にウルトラマンが放送開始。その頃の僕はこんな感じ。

あまりにも小さくてまだウルトラマンが何者であるかということはわからなかったのであるが、1971年仮面ライダーの放送が始まった。そして時を同じくして帰ってきたウルトラマンの放送も始まった。僕は熱狂した。この2大ヒーローにはおそらく僕の世代の子供たちは全員熱狂していたはずだ。

その波に乗ってあまたのヒーローが生まれたのが1970年代であったのだ。この本には当時の午後7時、最大で8人(組)のヒーローが活躍していたそうだ。アニメを加えると膨大な数のヒーローが登場していたことだろう。まさにこの時期が僕の少年時代である。

しかし、悲しいかな。ヒーローの戦いとともに我が家ではチャンネル争いというもうひとつの戦いが繰り広げられていた。テレビは1台だけ、当然ビデオなんていうものははるか未来の話。いつも姉に負けてばかりいた。だからこれらの特撮ヒーローのうち多分半分も見ていないはずである。しかし、名前の記憶がなくても、ネットで画像を検索してみるとああ、これこれ。というすぐに思い出してしまえるものばかりだ。テレビを見られなくても友達の家で読む「冒険王」や「てれびくん」で知識だけは蓄えていた。ちなみに僕は誕生日か風邪を引いた時でないと買ってはもらえなかったのだ・・。

仮面ライダー、ウルトラマンはもちろん、V3、超人バロム1、快傑ライオン丸、ミラーマン、アイアンキング、シルバー仮面、人造人間キカイダー、イナズマン・・。キカイダーとイナズマンは悲しいかなチャンネル争いで敗北を喫した。そういえば、宇宙戦艦ヤマトも見せてはもらえなかった。(拝みに拝んでキカイダーはハカイダーの登場までには見せてもらうことができたが。)

著者はその70年代のヒーローたちが世相の変化をどのように映しとっていったかということを女性新聞記者の目を通して綴っている。

1970年代の前半は戦後最長といわれたいざなぎ景気の最後のほうにあたる。人々の暮らしは豊かになる反面、公害問題や過激派の活動などの社会問題も浮き彫りになってくる。

この時代の特撮は今思うとどこか物悲しい雰囲気が漂っている。撮影技術が今ほど進歩していなかったということもあるだろうけれども登場する怪人や怪獣もヘドロから生まれてきたり、放射線をまき散らしたりと当時の社会問題をストーリーに取り入れているところが重苦しさを醸しだしていると著者は言う。物質的に豊かになっていく中で、その裏側で歪んでゆく社会への不安やこの豊かさが永劫のものとは考えられないという不安がそうさせているというのだ。また、これらを制作していた人々はほぼ全員戦争を体験した人たちだ。そういった人たちは子供向けのテレビとはいえ、そこには平和や反戦など伝えたいものを込めているのである。ウルトラセブンの脚本家であった、金城哲夫、上原正三のエピソードは有名である。また、人世代前の月光仮面の原作者、川内康範は月光仮面を、「正義の味方」と説明しているけれども、これは「人間はどんなに権力を持ち、仁徳をつんでも『正義』そのものにはなれない。人間は神様や仏様のお説きになる愛や正義や真実を顕すための手助けしかできない。」という意味だったそうだ。さすがお寺の息子だ。仮面ライダーのプロデューサーであった平山亨は、「正義という言葉だけは使いたくはなかった。ヒトラーみたいな独裁者だって『正義』を唱えるのだから。」と言い、ライダーには「自由のために戦うのだ。」と言わせている。なんとも深い。

そして時代はまだまだ甘く、コンプライアンスという観念もあったかどうかわからないけれども、思想犯のような悪役が狙うのは国会議事堂の爆破であったり、日本を転覆させようとしているやつらのコスチュームがアラブ風だったり、やってることはテロリストだし民族差別もはなはだしい。今ではまず放送できないようなストーリーがたくさんある。ショッカーのゾル大佐はナチスの残党という設定も今では確実にアウトだろう。世論もうるさくはなかった。加えて、乱立するヒーローたちの中でなんとか目立とうととんでもないキャラクターが登場したりする。はたまた悪役にも共感できるダークヒーローというべき登場人物も現れる。こういう面白いエピソードやシンパシーを冷静な文章で突っ込んだり愛情豊かに表現する著者はさすがに新聞記者だと感じさせる。

しかし、新聞記者という職業のひとというのはどれほど没入力と記憶力があるのだろう。本を書く前にはビデオや資料を見直すのだろうけれどもそれにしてもすごい情報量だ。そして分析力にも感心する。戦隊ヒーローと女性の社会進出についての考察にはそこまで考えるかとツッコミを入れたくもなるのだが妙に納得させられる。

そして70年代後半から80年代にかけて特撮ヒーローは減少の一途をたどる。オイルショックのあと、日本が不況に見舞われ製作費を思うように使えなくなったということが大きいけれども、著者はこの時代、現実におこる犯罪や事故、災害が空想で作られた悪事を超越しまったからだと説明している。なるほどこれも説得力がある。僕もオウム真理教のニュースを見ながら、これって本物のショッカーじゃないかと思ったものだ。原発事故はゴジラよりも怖く、リストラは背後から忍び寄り口の悪い女子社員は妖怪よりも強烈だ。

90年代に入ってくるとこれにコンプライアンスというものが加わってくる。作る側は苦情を恐れて無難なもの、無難なものと、とんがったものを作らなくなる。今も続いている戦隊ヒーローも面白いといえば面白いけれどもなんだか毒もないし悲壮感もない。

仮面ライダーが1971年に始まり、中学生になったのが1976年、それ以降は形だけだったがテレビは二の次で高校を目指すために勉強をしているふりをしていたので思えばこんなにヒーローに熱狂していたのはたった5年間ほどのことだったのだけれども彼らのことは濃厚に記憶の中に残っている。それだけ衝撃が強かったということだろう。

歳も歳だから正義のヒーローにドキドキもしていられないのだけれども、ノスタルジックに浸っていたいというのも本音なのである。