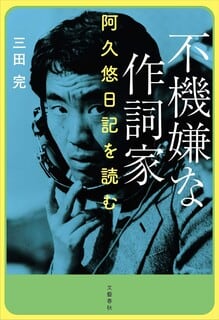

三田完 「不機嫌な作詞家 阿久悠日記を読む」読了

阿久悠というと、「スター誕生」でいつも怖い顔をしてオーデションを受けに来た人たちに厳しい言葉を投げかけているという印象の人であった。当時、小学生だった僕はこの人がいったいどんな人なのかということはまったく知らなかった。

もう少し大きくなってあの歌もこの歌も作詞をした人だということを知った。僕が加太へ向かう道中いつも口ずさんでいる「宇宙戦艦ヤマト」の主題歌もこの人が作詞したものだ。

阿久悠の詩というのは歌がなくても詩を読んでいるだけでひとつの物語が浮かび上がってくる。日本語がちゃんと存在している。

父親の仕事の関係で淡路島の学校を転々としていた関係で、故郷に対する感覚は薄いというか、父親からは別れる時に悲しくならない程度に友達と付き合えと言われ、そのことからか、叙情的ではあっても郷愁はない、常に通りすがりの人の立場で作詞している。そういうところがまたひとりよがりにならずに物語が広がっていく要因にもなっている。

そして、この頃ひたすら通った映画館が後の創作活動に大きく影響しているという。僕も、「ニューシネマパラダイス」を観てみたくなった。

この本は、阿久悠が昭和56年(1981年)元旦から亡くなる半月前(2007年=平成19年8月)までの26年7か月毎日書いていた日記をもとにして作詞家の人生に迫ろうというものだ。著者は元NHKのディレクターで、後に阿久悠をマネジメントする会社に就職した人だ。

阿久悠の全盛期というのは、1973年(昭和48年)から1978年(昭和53年)の6年間ほどだったそうだ。この日記は全盛期を過ぎたあとに書かれたということになる。全盛期を過ぎたと言っても、日記を書き始める直前、昭和55年の日本レコード大賞は八代亜紀の「舟歌」だったのであるが・・。

この6年間に発表された歌は、主だったものを挙げるだけでもこれほどある。「狙いうち」「ジョニィへの伝言」「絹の靴下」「わたしの青い鳥」「コーヒーショップで」「恋のダイヤル6700」「ひまわり娘」「学園天国」「宇宙戦艦ヤマト」「ロマンス」「北の宿から」「嫁に来ないか」「ペッパー警部」「津軽海峡・冬景色」「渚のシンドバッド」「UFO」「ウオンテッド」「ブーメランストリート」「勝手にしやがれ」「能登半島」「サウスポー」「透明人間」「狼なんて怖くない」「林檎殺人事件」

このブログを読んでくれている人たちも、これらの歌を誰が歌っていたのかというこを全部思い出せるのではないだろうか。

阿久悠の日記の書き方は独特で、毎日気になったことを次々と小さなメモに書き、1日の終わりにそれらを眺め日記にまとめていた。世界情勢であろうと政治経済であろうと自分の考えや行動までも同格に扱っていた。とくに重要だと思うことや印象に残ったものは赤いサインペンで強調して書いていた。創作を生業とする人だから自分が死んだあと、この日記は他人の目に触れることもあると想定して書かれているかのようであったというのが著者の印象だ。

阿久悠は昭和12年に淡路島に生まれた。生まれたのは美空ひばりと同じ年だったそうだ。小学生の頃、自分が死んで新聞に載っても「少年死亡」の4文字だが、美空ひばりが死んだら4万文字くらいの記事になるのだろうなと考えていたというのだからやっぱり普通の人とは違う。この頃から何かをして世に出ようという野望のようなものがあったようだ。

小学生の頃に先生から作文を褒められたことがあったという回想録からも、文章を書くことで身を立てたいという願望がこの頃から芽生えていたのだろう。

もとは作家か脚本家志望だったらしく、広告代理店で働きながら2足のわらじを履いて放送作家をしていたそうだ。会社にばれないように作ったペンネームが、「阿久悠」であった。「スター誕生」しかり、「ニュースステーション」も企画段階から阿久悠が関わっていたそうだ。

作詞家になるきっかけというのは、テレビの台本を書く中で番組のテーマソングの作詞をしたことであった。

その後は3年連続でレコード大賞を取り、破竹の勢いが続く。しかし、全盛期が6年間とは思えないくらい、あの歌もこの歌も阿久悠だったのかという曲ばかりだ。

この本では阿久悠が作詞家として成功した要因は何だったのかというようなものは特に書かれていないが、過去に語った言葉として、『100メートル走で100メートル先をゴールとして走るのと、103メートル先をゴールとして100メートルを走り切るのではゴールを切る時の速度は違うのだ。』というのもが紹介されている。もちろん元から才能があったということは大前提だが、こういう貪欲さというか、努力というか、そういうものがなければ大成することはないのだろう。常に自分を高みに登らせようというエネルギーがすごい。

何事に対してもなんとか逃げ切ろうととしか考えていないような人間にはゴールどころか横の溝に落ちるのが関の山ということだろう。耳が痛い。

そして、作詞をする上でのモットーと挑戦は、「怨念と自虐に頼らず書く。」「どうせ、しょせんという言葉を使わない。」ということであったそうだ。日本の文学で認められようとすれば怨念と自虐が必要というのが通説で、かつ歌謡曲のなかには「どうせ」「しょせん」という言葉や意味が頻繁に使われてきた。それにとらわれずに新しい作詞の形を作り上げようとし、その後の小説の創作活動もその考えのもとに続けられた。

そして、この日記は昭和から平成に時代が変わる頃に書かれているのだが、それは日本人の価値観も大きく変わった時代だ。高度経済成長からバブル崩壊~デフレの時代を見つめた作詞家はさらに時代の波に乗り続けるために新しい作詞の形に挑戦する。時代はシンガーソングライターが全盛で、職業作詞家という人たちは時代に合わないと考えられ始めたころだ。歌詞は日本人の機微を歌わなくなり、桑田佳祐は一体何を言いたいのかわからない。(でも、僕はそれも好きだが・・・。)AKBの歌詞はいい内容だと思うがあの歌唱にはついてゆけない。病に斃れそれは実現しなかったが、阿久悠が今を生きていれば一体どんな歌を創り出していたのだろう。

また、美空ひばりや山口百恵に対する思い(ふたりとも阿久悠の歌は歌っていないそうだ)や、それぞれの時代の様々な出来事に対する阿久悠の思いが日記に書いていることがそのまま掲載されている。

僕も同じ時代を子供時代から成人するまで過ごしていたのであらためてひとつの大きな時代の流れの中にいたのだと感じさせられた。

阿久悠というと、「スター誕生」でいつも怖い顔をしてオーデションを受けに来た人たちに厳しい言葉を投げかけているという印象の人であった。当時、小学生だった僕はこの人がいったいどんな人なのかということはまったく知らなかった。

もう少し大きくなってあの歌もこの歌も作詞をした人だということを知った。僕が加太へ向かう道中いつも口ずさんでいる「宇宙戦艦ヤマト」の主題歌もこの人が作詞したものだ。

阿久悠の詩というのは歌がなくても詩を読んでいるだけでひとつの物語が浮かび上がってくる。日本語がちゃんと存在している。

父親の仕事の関係で淡路島の学校を転々としていた関係で、故郷に対する感覚は薄いというか、父親からは別れる時に悲しくならない程度に友達と付き合えと言われ、そのことからか、叙情的ではあっても郷愁はない、常に通りすがりの人の立場で作詞している。そういうところがまたひとりよがりにならずに物語が広がっていく要因にもなっている。

そして、この頃ひたすら通った映画館が後の創作活動に大きく影響しているという。僕も、「ニューシネマパラダイス」を観てみたくなった。

この本は、阿久悠が昭和56年(1981年)元旦から亡くなる半月前(2007年=平成19年8月)までの26年7か月毎日書いていた日記をもとにして作詞家の人生に迫ろうというものだ。著者は元NHKのディレクターで、後に阿久悠をマネジメントする会社に就職した人だ。

阿久悠の全盛期というのは、1973年(昭和48年)から1978年(昭和53年)の6年間ほどだったそうだ。この日記は全盛期を過ぎたあとに書かれたということになる。全盛期を過ぎたと言っても、日記を書き始める直前、昭和55年の日本レコード大賞は八代亜紀の「舟歌」だったのであるが・・。

この6年間に発表された歌は、主だったものを挙げるだけでもこれほどある。「狙いうち」「ジョニィへの伝言」「絹の靴下」「わたしの青い鳥」「コーヒーショップで」「恋のダイヤル6700」「ひまわり娘」「学園天国」「宇宙戦艦ヤマト」「ロマンス」「北の宿から」「嫁に来ないか」「ペッパー警部」「津軽海峡・冬景色」「渚のシンドバッド」「UFO」「ウオンテッド」「ブーメランストリート」「勝手にしやがれ」「能登半島」「サウスポー」「透明人間」「狼なんて怖くない」「林檎殺人事件」

このブログを読んでくれている人たちも、これらの歌を誰が歌っていたのかというこを全部思い出せるのではないだろうか。

阿久悠の日記の書き方は独特で、毎日気になったことを次々と小さなメモに書き、1日の終わりにそれらを眺め日記にまとめていた。世界情勢であろうと政治経済であろうと自分の考えや行動までも同格に扱っていた。とくに重要だと思うことや印象に残ったものは赤いサインペンで強調して書いていた。創作を生業とする人だから自分が死んだあと、この日記は他人の目に触れることもあると想定して書かれているかのようであったというのが著者の印象だ。

阿久悠は昭和12年に淡路島に生まれた。生まれたのは美空ひばりと同じ年だったそうだ。小学生の頃、自分が死んで新聞に載っても「少年死亡」の4文字だが、美空ひばりが死んだら4万文字くらいの記事になるのだろうなと考えていたというのだからやっぱり普通の人とは違う。この頃から何かをして世に出ようという野望のようなものがあったようだ。

小学生の頃に先生から作文を褒められたことがあったという回想録からも、文章を書くことで身を立てたいという願望がこの頃から芽生えていたのだろう。

もとは作家か脚本家志望だったらしく、広告代理店で働きながら2足のわらじを履いて放送作家をしていたそうだ。会社にばれないように作ったペンネームが、「阿久悠」であった。「スター誕生」しかり、「ニュースステーション」も企画段階から阿久悠が関わっていたそうだ。

作詞家になるきっかけというのは、テレビの台本を書く中で番組のテーマソングの作詞をしたことであった。

その後は3年連続でレコード大賞を取り、破竹の勢いが続く。しかし、全盛期が6年間とは思えないくらい、あの歌もこの歌も阿久悠だったのかという曲ばかりだ。

この本では阿久悠が作詞家として成功した要因は何だったのかというようなものは特に書かれていないが、過去に語った言葉として、『100メートル走で100メートル先をゴールとして走るのと、103メートル先をゴールとして100メートルを走り切るのではゴールを切る時の速度は違うのだ。』というのもが紹介されている。もちろん元から才能があったということは大前提だが、こういう貪欲さというか、努力というか、そういうものがなければ大成することはないのだろう。常に自分を高みに登らせようというエネルギーがすごい。

何事に対してもなんとか逃げ切ろうととしか考えていないような人間にはゴールどころか横の溝に落ちるのが関の山ということだろう。耳が痛い。

そして、作詞をする上でのモットーと挑戦は、「怨念と自虐に頼らず書く。」「どうせ、しょせんという言葉を使わない。」ということであったそうだ。日本の文学で認められようとすれば怨念と自虐が必要というのが通説で、かつ歌謡曲のなかには「どうせ」「しょせん」という言葉や意味が頻繁に使われてきた。それにとらわれずに新しい作詞の形を作り上げようとし、その後の小説の創作活動もその考えのもとに続けられた。

そして、この日記は昭和から平成に時代が変わる頃に書かれているのだが、それは日本人の価値観も大きく変わった時代だ。高度経済成長からバブル崩壊~デフレの時代を見つめた作詞家はさらに時代の波に乗り続けるために新しい作詞の形に挑戦する。時代はシンガーソングライターが全盛で、職業作詞家という人たちは時代に合わないと考えられ始めたころだ。歌詞は日本人の機微を歌わなくなり、桑田佳祐は一体何を言いたいのかわからない。(でも、僕はそれも好きだが・・・。)AKBの歌詞はいい内容だと思うがあの歌唱にはついてゆけない。病に斃れそれは実現しなかったが、阿久悠が今を生きていれば一体どんな歌を創り出していたのだろう。

また、美空ひばりや山口百恵に対する思い(ふたりとも阿久悠の歌は歌っていないそうだ)や、それぞれの時代の様々な出来事に対する阿久悠の思いが日記に書いていることがそのまま掲載されている。

僕も同じ時代を子供時代から成人するまで過ごしていたのであらためてひとつの大きな時代の流れの中にいたのだと感じさせられた。