日経BP /編 「日経テクノロジー展望2024 世界を変える100の技術」読了

毎年1冊ずつ出版されている本で、去年も読んだ本のシリーズだ。

現状で各部門の技術者が注目している技術、それが2030年にどれくらいの注目度があるかということを専門家の目から見てみるというものだ。

目次を見てみるとこんな感じだ。

第1章 2030年のテクノロジー期待度ランキング 1位は「完全自動運転」

第2章 AI(人工知能) AIの危険から身を守るためのAIが登場

第3章 建築&土木 二酸化炭素の吸着や太陽光の利用など環境に配慮

第4章 電機&エネルギー 電力を有効利用できる半導体や電池に期待

第5章 モビリティー(移動) 再生可能エネルギーの利用に挑戦

第6章 医療・健康・食農 QoL(クオリティ・オブ・ライフ)を高める

第7章 ライフスタイル/ワークスタイル 心身を穏やかに、豊かにする

第8章 IT・通信 五感の伝送や脳との直結など人間との融合が進む

ちなみに、チャットGPTというのは去年最も注目されていた技術であるがあっという間に世界に浸透してしまったので期待も注目も飛び越えてすでに当たり前の技術になったというので今年の本には取り上げられていない。時代はどんどん進歩している。

そのほとんどが人手不足と高齢化への対応、エネルギー問題への対応のように見える。2030年というとほんの先の未来の予想であるからスペースコロニーや火星移住のような夢があるというかまったく新たな世界の扉を開くような技術は掲載されていなかった。唯一掲載されていたのは段ボールで作ったテントで検証されている月面基地というものだが、段ボールから本物になるまでにはいったいどれくらいの期間が必要なのだろうと思ってしまう。

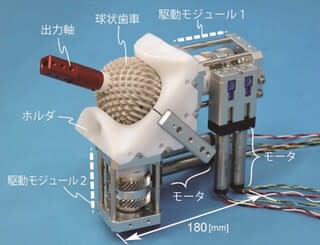

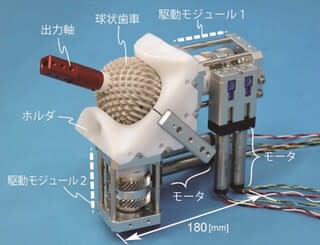

しかし、宇宙世紀への期待としては、球状歯車というのは面白そうだ。これを使えばきっとガンダムを造ることができるぞと思った。

高齢化対策と人手不足対策では介護ロボットと老化医療であるが、それぞれ、もう目の前に実現可能な技術だそうだ。僕も10年後にはお世話になっているかもしれないというような速さで実現しそうな勢いらしいが、やっぱりこういうのは当分は金持ちのためのものになるのだろうと思うと、地面を這うようにして最後を迎えるしかないかと思う。まあ、それのほうが人間らしいといえば人間らしいが・・。ロボットというか、他人の世話になってまで生きていたいとも思わないのである。

老化医療では老化した細胞を殺す医療というのが考えられているそうだ。一時期、「ニコチンアミド・モノ・ヌクレオチド」というやつが話題になったがまあ、どちらにしてもこれも金持ちのためのもにしかならないのだろう。

人手不足の解決策としての自動配送ロボットというのは便利といえば便利そうだが、ふと思うところではこの宅配ロボットが家の前まで来てくれたとしてもそこから取り出してくれるひとがいなければロボットが戸惑うばかりで全然人手不足の解消にはならないのではないだろうか。

宅配ボックスを充実させたほうが2030年には間に合いそうだ。

そして、エネルギー問題を解決する切り札かもしれない核融合炉だが、常に期待されてはいるけれども実験炉が動き始めるのさえ2035年~2040年頃まで待たねばならないらしい。これも僕が生きているうちには恩恵に蒙ることはできそうにないようだ。

個人的には、「3Dプリンターで作る家」が気になった。この本では大林組が作ったものが紹介されていたが、僕はこれだと思っている。兵庫県のメーカーが作っているらしい。

大地震がきて今住んでいる家が倒壊したら絶対にこの家を買おうと思っている。安いし強度も抜群だそうだ。壁も分厚くて断熱効果にも優れているらしい。今の家よりもはるかに機能的だ。広さも別に倉庫を作ればこれくらいで十分だ。

しかし、もうこれ以上便利にはならないだろうと思っても次から次へと新しいテクノロジーが生まれてくる。人間の凄さというところだろうか。これが経済成長の原動力になっているのだけれどもいつまでもそんな成長は続くわけがないと思いながらそれを前提にセコい投資で小銭を稼ごうとしている自分は相当矛盾しているとこの本を読みながら呆れているのである・・。

毎年1冊ずつ出版されている本で、去年も読んだ本のシリーズだ。

現状で各部門の技術者が注目している技術、それが2030年にどれくらいの注目度があるかということを専門家の目から見てみるというものだ。

目次を見てみるとこんな感じだ。

第1章 2030年のテクノロジー期待度ランキング 1位は「完全自動運転」

第2章 AI(人工知能) AIの危険から身を守るためのAIが登場

第3章 建築&土木 二酸化炭素の吸着や太陽光の利用など環境に配慮

第4章 電機&エネルギー 電力を有効利用できる半導体や電池に期待

第5章 モビリティー(移動) 再生可能エネルギーの利用に挑戦

第6章 医療・健康・食農 QoL(クオリティ・オブ・ライフ)を高める

第7章 ライフスタイル/ワークスタイル 心身を穏やかに、豊かにする

第8章 IT・通信 五感の伝送や脳との直結など人間との融合が進む

ちなみに、チャットGPTというのは去年最も注目されていた技術であるがあっという間に世界に浸透してしまったので期待も注目も飛び越えてすでに当たり前の技術になったというので今年の本には取り上げられていない。時代はどんどん進歩している。

そのほとんどが人手不足と高齢化への対応、エネルギー問題への対応のように見える。2030年というとほんの先の未来の予想であるからスペースコロニーや火星移住のような夢があるというかまったく新たな世界の扉を開くような技術は掲載されていなかった。唯一掲載されていたのは段ボールで作ったテントで検証されている月面基地というものだが、段ボールから本物になるまでにはいったいどれくらいの期間が必要なのだろうと思ってしまう。

しかし、宇宙世紀への期待としては、球状歯車というのは面白そうだ。これを使えばきっとガンダムを造ることができるぞと思った。

高齢化対策と人手不足対策では介護ロボットと老化医療であるが、それぞれ、もう目の前に実現可能な技術だそうだ。僕も10年後にはお世話になっているかもしれないというような速さで実現しそうな勢いらしいが、やっぱりこういうのは当分は金持ちのためのものになるのだろうと思うと、地面を這うようにして最後を迎えるしかないかと思う。まあ、それのほうが人間らしいといえば人間らしいが・・。ロボットというか、他人の世話になってまで生きていたいとも思わないのである。

老化医療では老化した細胞を殺す医療というのが考えられているそうだ。一時期、「ニコチンアミド・モノ・ヌクレオチド」というやつが話題になったがまあ、どちらにしてもこれも金持ちのためのもにしかならないのだろう。

人手不足の解決策としての自動配送ロボットというのは便利といえば便利そうだが、ふと思うところではこの宅配ロボットが家の前まで来てくれたとしてもそこから取り出してくれるひとがいなければロボットが戸惑うばかりで全然人手不足の解消にはならないのではないだろうか。

宅配ボックスを充実させたほうが2030年には間に合いそうだ。

そして、エネルギー問題を解決する切り札かもしれない核融合炉だが、常に期待されてはいるけれども実験炉が動き始めるのさえ2035年~2040年頃まで待たねばならないらしい。これも僕が生きているうちには恩恵に蒙ることはできそうにないようだ。

個人的には、「3Dプリンターで作る家」が気になった。この本では大林組が作ったものが紹介されていたが、僕はこれだと思っている。兵庫県のメーカーが作っているらしい。

大地震がきて今住んでいる家が倒壊したら絶対にこの家を買おうと思っている。安いし強度も抜群だそうだ。壁も分厚くて断熱効果にも優れているらしい。今の家よりもはるかに機能的だ。広さも別に倉庫を作ればこれくらいで十分だ。

しかし、もうこれ以上便利にはならないだろうと思っても次から次へと新しいテクノロジーが生まれてくる。人間の凄さというところだろうか。これが経済成長の原動力になっているのだけれどもいつまでもそんな成長は続くわけがないと思いながらそれを前提にセコい投資で小銭を稼ごうとしている自分は相当矛盾しているとこの本を読みながら呆れているのである・・。