英語の詩を日本語で

English Poetry in Japanese

Wordsworth, ("My heart leaps up . . . ")

ウィリアム・ワーズワース(1770-1850)

(「心が飛びあがる」)

心が飛びあがる、

空に虹を見ると。

そうだった、人生がはじまったときから。

そうである、大人になった今も。

そうあってほしい、年をとっても。

そうでなければ死んでもいい!

子どもは大人の父である。

わたしの日々が、過去から未来まで、

一日一日、自然を敬う心でつながることを切に願う。

* * *

William Wordsworth

("My heart leaps up. . . ")

My heart leaps up when I behold

A Rainbow in the sky:

So was it when my life began;

So is it now I am a Man;

So be it when I shall grow old,

Or let me die!

The Child is Father of the Man;

And I could wish my days to be

Bound each to each by natural piety.

* * *

By Takkk

http://commons.wikimedia.org/wiki/

File:Rainbow_in_Budapest.jpg

* * *

以下、解釈例。

2 Rainbow

虹は、創世記9章(ノアの方舟のところ)では、神と人間の

和解と契約のシンボル。これが、あえてキリスト教的な

文脈から切り離されているところがポイント。

Joseph Anton Koch (1768–1839)

"Landschaft mit dem Dankopfer Noahs"

<http://en.wikipedia.org/wiki/File:Joseph_Anton_Koch_006.jpg>

The Yorck Project: 10.000 Meisterwerke der Malerei.

DVD-ROM, 2002. ISBN 3936122202.

Distributed by DIRECTMEDIA Publishing GmbH.

真ん中で虹を見あげているのがノア。動物たちが

みなオス/メスのペアになっていることに注目。

また、いちばん前で、子羊をいけにえにする準備を

していることに注目。(たぶん、その左の羊の

オスとメスの子。)

7 The Child is Father of the Man

人の生涯において、子どもの時期が大人の時期に

先行するということ。つまり、人は、自分より先に

生きてきた親やその他多くの人々から学ぶと同時に、

子どもの頃の自分の経験や感受性からも、

さまざまなことを学ぶ(べき)、ということ。

8 I could wish

もともとwishということばには、「見苦しいほど、

はしたないほど、強く望む、ほしがる」という

ニュアンスがあり、それを仮定法のcould(・・・・・・と

いっちゃっていいかも、くらいの意味)で弱めている

(OED 1)。

9 natural

下のような意味が混在していることば。

(さらにほかの意味の可能性も。上の訳では、

下のdを前面に出しています。)

a.

自然の状態(教育や宗教によって啓蒙されていないかたち)で

存在する (OED 4)

b.

自然によって形成される(OED 6)

c.

人/ものに本来備わっている(OED 8)

d.

自然に関係する/自然を対象とする(OED 18)

("Natural philosophy" というときなど)

8-9 my days to be / Bound each to each by natural piety

通常神に関して使う「敬虔」ということばを、

ここではあえて自然に対して用いている。

(7行目の "Father of the Man" ということばも、

「父なる神」などを連想させるが、それが神でなく

「子ども」というところも、ちょっとした逆説。)

「自然を敬う心で日々がつながる」、というのは、たとえば、

糸でビーズがつながるようなイメージ。

(キリスト教のロザリオが連想される。)

小さい頃、虹を見た時の感動を、今も、そして年老いてからも、

もちつづけていたい、幼少時から老年まで、心はずっと同じで

ありたい、ということ。

By Ricce

<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rosari_2.jpg>

ロザリオを使ってのお祈りは、カトリック的なものの

はずだが(正直よく知りません)、プロテスタント国

イギリスの詩にも、よくこれが登場する。たとえば

キーツの「憂鬱についてのオード」など。なぜ?

いずれにせよ、以上のように、この詩は、キリスト教的な

語彙やイメージを用いて、キリスト教的ではない内容を

語る作品であると思われる。

(ここから、下記のような議論がいろいろ出てくると

思いますが、作品そのものの楽しみとは無関係と

思われるので深入りしません。

a.

この詩においてワーズワースは、キリスト教ではなく

自然のほうがよい教え、といっている

b.

いや、実はaのように自然宗教的に見えて、実はキリスト教的

思考から逃れることができていない

c.

aとbの中間、あるいは両方、その他いろいろ)

* * *

以下、リズムの解釈例。

---

/: ストレスのある音節

x: ストレスのない音節

音節: 母音ひとつ + 前後に付随する子音(群)

(長母音、二重母音も基本的に母音ひとつと数える。)

B: ビート、拍

(特にストレス・ミーターの詩において、ここで拍子をとると

四拍子のリズムに言葉がスムーズにのる、というところ。)

(B): 言葉をともなわないビート、拍

言葉(音節)はのっていないが、息継ぎの間のようなかたちで

ビートがあるところ。

---

基調はストレス・ミーター、四拍子にのるリズム。

B(ビート)のところで手をたたいたり、机をコツコツしながら、

声に出して読んでみてください。

この詩では、基調の四拍子に、さらにいくつか工夫が

重ねられています。

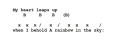

1-2

My heart leaps upとwhenからはじまる従属節の

あいだに自然に入る小休止を意識して読むと、次のように、

強音節のleapsにもビートがあるように感じられ、この四語が

本当に飛び跳ねているような雰囲気になるかと。

残されるwhenからskyまでは十音節、いわゆる弱強五歩格。

(厳密に x / x / x / x / x / となってなくても気にしない。

"x/" 5回というルールを厳密に守ってまともな詩を

書くことは無理。たとえば、Popeでも、そのようなことは

していない。)

つまり、My heart leaps upのところは、いわば

タテノリのパンクのようにジャンプするようなリズムで

(大げさですが)、when以降は、普通に語るような雰囲気。

(四拍子にのらない弱強五歩格は、歌と散文の中間のリズム。

この点でまさに「詩」のリズムといえるかも。)

6

人生半ばで死ぬ、という内容にあわせて、行が途中で

プツッと切られている。

8-9

四拍子2行が9行目のBoundで、つまり、まさに

「つなげられて」という意味のことばでつながっている。

加えて、この二行は行またがりによってもつなげられている。

(8行目末にコンマなどのパンクチュエーションが、つまり

音読時の息継ぎがない。)

さらに、この二行はbeとBoundの子音 /b/ に

よってもつなげられている。

つまり、「わたしの日々が、一日一日、自然を敬う心で

つながるように」という内容が、音の連続や行の組み方に

よって多重的に補強されている。

(Be動詞には通常ストレスがないので、beとBoundは、

厳密には頭韻alliterationをなしているとはいえない、

とか、修辞学的/詩作法的に面倒な議論になりますので、

頭韻などの用語は使いません。)

(上のスキャンジョンでは、beにビートを見る場合と

見ない場合を併記しました。前者の場合、この二行は

4ビート + Bound + 4ビート、後者の場合は

4ビート + 4ビート、となります。)

9

Bound以降、リズムが強調的で遅い下降調

(強弱格/強弱弱)に変化している。特に、natural

piety(強弱弱/強弱弱)のエンディングには、ゆっくり、

静かに、ある意味、思いに浸るような雰囲気で

終わるような印象があるかと。

* * *

詩のリズムについては、以下がおすすめです。

ストレス・ミーターについて

Derek Attridge, Poetic Rhythm (Cambridge, 1995)

古典韻律系

Paul Fussell, Poetic Meter and Poetic Form, Rev. ed.

(New York, 1979)

その他

Northrop Frye, Anatomy of Criticism: Four Essays

(Princeton, 1957) 251ff.

(後日ページを追記します。和訳もあります。)

Joseph Malof, "The Native Rhythm of English Meters,"

Texas Studies in Literature and Language 5 (1964):

580-94

The New Princeton Encyclopedia of Poetry and Poetics

(Princeton, 1993)

(日本語で書かれたイギリス詩の入門書、解説書の多くにも

古典韻律系の解説があります。)

* * *

英文テクストは、William Wordsworth, Poems,

in Two Volumes, vol. 2 (1807) より

<http://www.gutenberg.org/ebooks/8824>

* * *

学生の方など、自分の研究/発表のために上記を参照する際には、

このサイトのタイトル、URL, 閲覧日など必要な事項を必ず記し、

剽窃行為のないようにしてください。

(「心が飛びあがる」)

心が飛びあがる、

空に虹を見ると。

そうだった、人生がはじまったときから。

そうである、大人になった今も。

そうあってほしい、年をとっても。

そうでなければ死んでもいい!

子どもは大人の父である。

わたしの日々が、過去から未来まで、

一日一日、自然を敬う心でつながることを切に願う。

* * *

William Wordsworth

("My heart leaps up. . . ")

My heart leaps up when I behold

A Rainbow in the sky:

So was it when my life began;

So is it now I am a Man;

So be it when I shall grow old,

Or let me die!

The Child is Father of the Man;

And I could wish my days to be

Bound each to each by natural piety.

* * *

By Takkk

http://commons.wikimedia.org/wiki/

File:Rainbow_in_Budapest.jpg

* * *

以下、解釈例。

2 Rainbow

虹は、創世記9章(ノアの方舟のところ)では、神と人間の

和解と契約のシンボル。これが、あえてキリスト教的な

文脈から切り離されているところがポイント。

Joseph Anton Koch (1768–1839)

"Landschaft mit dem Dankopfer Noahs"

<http://en.wikipedia.org/wiki/File:Joseph_Anton_Koch_006.jpg>

The Yorck Project: 10.000 Meisterwerke der Malerei.

DVD-ROM, 2002. ISBN 3936122202.

Distributed by DIRECTMEDIA Publishing GmbH.

真ん中で虹を見あげているのがノア。動物たちが

みなオス/メスのペアになっていることに注目。

また、いちばん前で、子羊をいけにえにする準備を

していることに注目。(たぶん、その左の羊の

オスとメスの子。)

7 The Child is Father of the Man

人の生涯において、子どもの時期が大人の時期に

先行するということ。つまり、人は、自分より先に

生きてきた親やその他多くの人々から学ぶと同時に、

子どもの頃の自分の経験や感受性からも、

さまざまなことを学ぶ(べき)、ということ。

8 I could wish

もともとwishということばには、「見苦しいほど、

はしたないほど、強く望む、ほしがる」という

ニュアンスがあり、それを仮定法のcould(・・・・・・と

いっちゃっていいかも、くらいの意味)で弱めている

(OED 1)。

9 natural

下のような意味が混在していることば。

(さらにほかの意味の可能性も。上の訳では、

下のdを前面に出しています。)

a.

自然の状態(教育や宗教によって啓蒙されていないかたち)で

存在する (OED 4)

b.

自然によって形成される(OED 6)

c.

人/ものに本来備わっている(OED 8)

d.

自然に関係する/自然を対象とする(OED 18)

("Natural philosophy" というときなど)

8-9 my days to be / Bound each to each by natural piety

通常神に関して使う「敬虔」ということばを、

ここではあえて自然に対して用いている。

(7行目の "Father of the Man" ということばも、

「父なる神」などを連想させるが、それが神でなく

「子ども」というところも、ちょっとした逆説。)

「自然を敬う心で日々がつながる」、というのは、たとえば、

糸でビーズがつながるようなイメージ。

(キリスト教のロザリオが連想される。)

小さい頃、虹を見た時の感動を、今も、そして年老いてからも、

もちつづけていたい、幼少時から老年まで、心はずっと同じで

ありたい、ということ。

By Ricce

<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rosari_2.jpg>

ロザリオを使ってのお祈りは、カトリック的なものの

はずだが(正直よく知りません)、プロテスタント国

イギリスの詩にも、よくこれが登場する。たとえば

キーツの「憂鬱についてのオード」など。なぜ?

いずれにせよ、以上のように、この詩は、キリスト教的な

語彙やイメージを用いて、キリスト教的ではない内容を

語る作品であると思われる。

(ここから、下記のような議論がいろいろ出てくると

思いますが、作品そのものの楽しみとは無関係と

思われるので深入りしません。

a.

この詩においてワーズワースは、キリスト教ではなく

自然のほうがよい教え、といっている

b.

いや、実はaのように自然宗教的に見えて、実はキリスト教的

思考から逃れることができていない

c.

aとbの中間、あるいは両方、その他いろいろ)

* * *

以下、リズムの解釈例。

---

/: ストレスのある音節

x: ストレスのない音節

音節: 母音ひとつ + 前後に付随する子音(群)

(長母音、二重母音も基本的に母音ひとつと数える。)

B: ビート、拍

(特にストレス・ミーターの詩において、ここで拍子をとると

四拍子のリズムに言葉がスムーズにのる、というところ。)

(B): 言葉をともなわないビート、拍

言葉(音節)はのっていないが、息継ぎの間のようなかたちで

ビートがあるところ。

---

基調はストレス・ミーター、四拍子にのるリズム。

B(ビート)のところで手をたたいたり、机をコツコツしながら、

声に出して読んでみてください。

この詩では、基調の四拍子に、さらにいくつか工夫が

重ねられています。

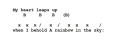

1-2

My heart leaps upとwhenからはじまる従属節の

あいだに自然に入る小休止を意識して読むと、次のように、

強音節のleapsにもビートがあるように感じられ、この四語が

本当に飛び跳ねているような雰囲気になるかと。

残されるwhenからskyまでは十音節、いわゆる弱強五歩格。

(厳密に x / x / x / x / x / となってなくても気にしない。

"x/" 5回というルールを厳密に守ってまともな詩を

書くことは無理。たとえば、Popeでも、そのようなことは

していない。)

つまり、My heart leaps upのところは、いわば

タテノリのパンクのようにジャンプするようなリズムで

(大げさですが)、when以降は、普通に語るような雰囲気。

(四拍子にのらない弱強五歩格は、歌と散文の中間のリズム。

この点でまさに「詩」のリズムといえるかも。)

6

人生半ばで死ぬ、という内容にあわせて、行が途中で

プツッと切られている。

8-9

四拍子2行が9行目のBoundで、つまり、まさに

「つなげられて」という意味のことばでつながっている。

加えて、この二行は行またがりによってもつなげられている。

(8行目末にコンマなどのパンクチュエーションが、つまり

音読時の息継ぎがない。)

さらに、この二行はbeとBoundの子音 /b/ に

よってもつなげられている。

つまり、「わたしの日々が、一日一日、自然を敬う心で

つながるように」という内容が、音の連続や行の組み方に

よって多重的に補強されている。

(Be動詞には通常ストレスがないので、beとBoundは、

厳密には頭韻alliterationをなしているとはいえない、

とか、修辞学的/詩作法的に面倒な議論になりますので、

頭韻などの用語は使いません。)

(上のスキャンジョンでは、beにビートを見る場合と

見ない場合を併記しました。前者の場合、この二行は

4ビート + Bound + 4ビート、後者の場合は

4ビート + 4ビート、となります。)

9

Bound以降、リズムが強調的で遅い下降調

(強弱格/強弱弱)に変化している。特に、natural

piety(強弱弱/強弱弱)のエンディングには、ゆっくり、

静かに、ある意味、思いに浸るような雰囲気で

終わるような印象があるかと。

* * *

詩のリズムについては、以下がおすすめです。

ストレス・ミーターについて

Derek Attridge, Poetic Rhythm (Cambridge, 1995)

古典韻律系

Paul Fussell, Poetic Meter and Poetic Form, Rev. ed.

(New York, 1979)

その他

Northrop Frye, Anatomy of Criticism: Four Essays

(Princeton, 1957) 251ff.

(後日ページを追記します。和訳もあります。)

Joseph Malof, "The Native Rhythm of English Meters,"

Texas Studies in Literature and Language 5 (1964):

580-94

The New Princeton Encyclopedia of Poetry and Poetics

(Princeton, 1993)

(日本語で書かれたイギリス詩の入門書、解説書の多くにも

古典韻律系の解説があります。)

* * *

英文テクストは、William Wordsworth, Poems,

in Two Volumes, vol. 2 (1807) より

<http://www.gutenberg.org/ebooks/8824>

* * *

学生の方など、自分の研究/発表のために上記を参照する際には、

このサイトのタイトル、URL, 閲覧日など必要な事項を必ず記し、

剽窃行為のないようにしてください。

コメント ( 0 ) | Trackback ( )

| « Waller, "Go, ... | Eliot, TS, "L... » |