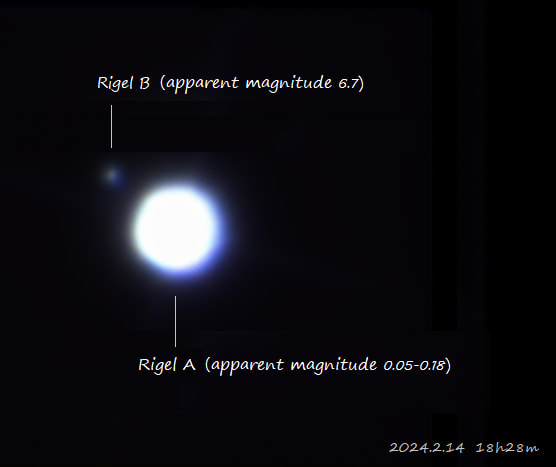

2月14日に撮影したオリオン座β星の主星リゲルAと伴星リゲルBです。

2月14日に撮影したオリオン座β星の主星リゲルAと伴星リゲルBです。

リゲルの主星(Rigel A)は太陽から860光年離れたところにある青色超巨星で平均視等級が0.12等級(半規則型変光星のため光度が0.05から0.18の範囲で変化する)の星で直径は太陽の70倍もあります。その主星から離角9.5秒ほどのところで輝いている小さな星がリゲルの伴星(Rigel B)です。

きれいな二重星に見えますが、リゲルBはリゲルCを伴っている連星で、さらにリゲルBはリゲルBaとリゲルBbの2つの星が9.86日周期で共通重心の周りを公転している分光連星だそうです。なんとオリオン座のリゲルが4重星系だったとは驚きですね。

…というここまでの話は実は前振りでここからが本題です。

リゲルを撮影した日は木星で解像度比較テストをしていた時だったのですが、リゲルでピント合わせをしたときの見え方(写り方)が顕微鏡対物レンズPlna5× とパワーメイト2倍で明らかに違いがありました。どのように違うかと言うと…

その様子は動画のほうが分かりやすいのでこちらをご覧ください。

Plan5× で撮影したリゲルAとリゲルB

Plan5× で撮影したリゲルAとリゲルB2024/2/14 18h28m Shutter=80.50ms Gain=379 (63%) Duration=30s 25% of 374frames

Powermate2× で撮影したリゲルAとリゲルB

Powermate2× で撮影したリゲルAとリゲルB2024/2/14 19h27m Shutter=26.50ms Gain=479 (79%) Duration=30s 25% of 1137frames

シャッタースピードの違いによるところもあると思いますがパワーメイトの方が光の拡散が大きいように見えます。眼視で見たときもこの違いははっきり見えました。この比較で言えることはパワーメイトは悪気流には弱いという特徴があるということでしょうかね~。

ま、これだけで結論はだせないのでほかの二重星でも確かめてみることにしましょう。

リゲルBは、よく観察や撮影をします。シリウスBとほとんど同じ離角で位置角がほぼ180°逆なので、シリウスBの確認に見ています。と言って、シリウスBはまだ眼視で見たことはありませんが。

さて、木星を撮ったときより差が大きいのは面白いものですね。私としては、パワーメイトの方は主星が長く写っているのが気になります。伴星は点像なのに、気流や影響かなぁ?

そうなんです。これはバーティノフマスクでピン合わせをした直後の写真なのでピントは合っているはずですが真ん丸にならなかったのが気になりました。Plan5×との撮影時間差が1時間もあるので気流の影響なのか光学的なものかはわからなかったので近日中に再テストをしてみようと考えています。シリウスBはまだチャレンジしたことがないので次回のテストの時に挑戦してみたいと思います。