11月14日の夜に撮影した天王星です。

11月14日の夜に撮影した天王星です。

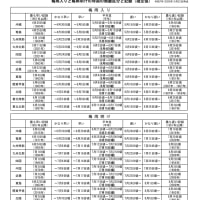

衝をむかえた天王星の視直径は3″.8、光度は5.7等級で、地球からの距離は18.6AU(27億9000万km)です。5.7等級という明るさはガリレオ衛星のカリストと同じですが望遠鏡(270倍)で見た天王星は青緑色の円盤像に見えてとてもキレイでした~。

本日の撮影機材は、いつもの μ210+Powermate2×+ADC+UV/IRcut +ASi290MCです。撮影を開始したのは21時過ぎで天王星の高度は56°ほどでした。露出を変えて数パターン撮ってみたのですが、どれも代わり映えのない画像となって適正露出は分からぬまま終了となりました~。

21時19分

21時19分

2023/11/14 21h19m Shutter=100ms Gain=400 (66%) Duration=120s 70%of 1201frames

21時23分

21時23分

2023/11/14 21h23m Shutter=190ms Gain=350 (58%) Duration=120s 70%of 632frames

21時26分

21時26分

2023/11/14 21h26m Shutter=381ms Gain=301 (50%) Duration=120s 70%of 317frames

21時31分

21時31分

2023/11/14 21h31m Shutter=377ms Gain=300 (50%) Duration=180s 70%of 477frames

〈11月16日追記〉

衝をむかえた天王星~11月14日21時23分撮影(Shutter=190.2ms)

衝の天王星,きれいですね。土星の倍も遠くにあって,視直径は3.8秒しかないのにしっかりと色も形も写っています。ハーシェルは一目見て「これは恒星ではない!」と見抜いたんでしょうね。もっともハーシェルの時代は,地球は青く見えると思われていたのかどうかですが,地球以外で最初の青く見える惑星です。私も初めて見たとき,あたかも地球を遠くから見ているかのような気がしたものです。

こんばんは~、吉田正太郎著「反射望遠鏡光学入門」を昨日なにげなく読んでいたらハーシェルの天王星発見の経緯が載っていてそのエピ-ソードに驚きました。それによると…

ウイリアム・ハーシェルは元来音楽家で、音楽の数学理論から光学理論・望遠鏡制作・天体観測へと発展して、一生の間に2160枚の鏡を磨いたそうです。彼が天王星を発見した望遠鏡(口径16cm、全長213cm、通称7フィート望遠鏡)も自作でその鏡は上出来だったので天体の空間分布と多くの星雲を調べて後に発表するハーシェル宇宙の構想を得たとのこと。

その望遠鏡で(発見時の倍率227倍)で見た「奇妙な、星雲状でもある、彗星らしくもある星」が人類が初めて発見した天王星だったわけですが、彼は「私の天王星発見は偶然の幸運だと言われているが、それは明らかな間違いだ。天王星よりもっと暗い星まで、私は規則的な方法で全天の星を観測していったのだから、天王星はその日に発見される番だったのだ。私の望遠鏡の像が良かったから、一見して惑星の円盤像が見えた。マイクロメーターを使って数時間のうちに、星座のなかを動く方向もわかった」と言っておりそのみなぎる自信が彼の宇宙に対する造詣の深さを感じさせますね。鏡を磨いてその望遠鏡で惑星を発見する…スゴイ人だったんですね~。