前回のブログの続きです…

アラームで目を覚ましたのが02時30分… 火星の南中は03時30分なのでちょうどいい時間です。外に出て夜露に濡れた望遠鏡カバーを外してノートPCをセットします。

アラームで目を覚ましたのが02時30分… 火星の南中は03時30分なのでちょうどいい時間です。外に出て夜露に濡れた望遠鏡カバーを外してノートPCをセットします。

空は快星で火星が月(月齢20)のすぐそばで月明かりに負けじと輝いています。今宵の火星光度は-0.9等級です。この明るさでは冬空の赤星を豪語するベテルギウスとアルデバランも勝ち目がないと不戦敗を決め込んで鳴りを潜めていますね~。

さて、準備を終えてファーストショットの露出調整をしていると… わお! 惑星カメラのヒストグラムが急激に低下しました! まさか… と思って空を見上げると…

あちゃ~ 雲です! さっきまで何処にもなかった雲が西から流れてきてます。大きめの羊雲のようなモクモク雲なのでスキマはあるのですが、奥羽山脈の方には出番を待っている羊がたくさんいます。

しまった~、火星の南中時刻にこだわりすぎてしまった。もっと早く起きれば良かった~ と思っても後の祭り… とりあえず撮影して、Autostakkert3で良い画像だけスタックしてもらうことにしましょう。

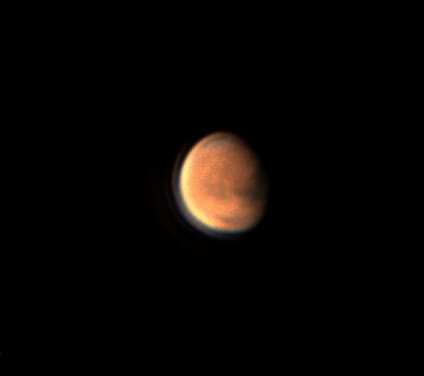

今回の目的は、画像処理した色味と30cm望遠鏡で見た実際の色を合わせる作業です。雲間からは火星が見えるのでとりあえず計画続行です。望遠鏡の倍率は木星の時と同じ300倍です。

10月16日の火星(Diameter=13.35" Magnitude=-0.87)

10月16日の火星(Diameter=13.35" Magnitude=-0.87)

2022/10/16 03h28m μ210 + Powermate2 + ASI290MC

Duration=60s Shutter=8.472ms Gain=234 (39%) Autostakkert3 25% of 7081

火星の色については以前からRegistaxのRGBオートバランスで補正することはどうなのだろうと?思っていたのでその点を確かめたのですが、RGB補正をすると見た目には青色が入って実際の色に近い感じがしますが眼視で見る火星とはかけ離れていてRGB補正はNGだということが分かりました。

ただ、撮ってだしの画像では赤が強すぎる感はありますので、眼視で見た色を細部まで再現するのはむずかしいな~と感じました。ウエーブレット処理すると存在しないリムも現われるし、そもそもスタック画像からの画像処理をもっとうまくするのが先決だなと思いました。

ということで、火星の色を再現した画像は作成できなかったので眼視で見たことをメモ書きしてしてみました~。

最後に撮影した画像をつないで作った火星くるくる自転の様子をご覧ください。

雲間の撮影なので撮影間隔も明るさもバラバラです (^^ゞ

(撮影時間は約1時間で~す。)

撮影時は雲が切れるのを待つ時間が長かったので、その間30cm望遠鏡(300倍)で月を見ていたのですが薄雲で減光されてまぶしくなく月面を堪能することができました。(けがの功名!)

そこそこ気流が良かったので、後半は火星そっちのけで月面散歩を楽しみました~。

アラームで目を覚ましたのが02時30分… 火星の南中は03時30分なのでちょうどいい時間です。外に出て夜露に濡れた望遠鏡カバーを外してノートPCをセットします。

アラームで目を覚ましたのが02時30分… 火星の南中は03時30分なのでちょうどいい時間です。外に出て夜露に濡れた望遠鏡カバーを外してノートPCをセットします。空は快星で火星が月(月齢20)のすぐそばで月明かりに負けじと輝いています。今宵の火星光度は-0.9等級です。この明るさでは冬空の赤星を豪語するベテルギウスとアルデバランも勝ち目がないと不戦敗を決め込んで鳴りを潜めていますね~。

さて、準備を終えてファーストショットの露出調整をしていると… わお! 惑星カメラのヒストグラムが急激に低下しました! まさか… と思って空を見上げると…

あちゃ~ 雲です! さっきまで何処にもなかった雲が西から流れてきてます。大きめの羊雲のようなモクモク雲なのでスキマはあるのですが、奥羽山脈の方には出番を待っている羊がたくさんいます。

しまった~、火星の南中時刻にこだわりすぎてしまった。もっと早く起きれば良かった~ と思っても後の祭り… とりあえず撮影して、Autostakkert3で良い画像だけスタックしてもらうことにしましょう。

今回の目的は、画像処理した色味と30cm望遠鏡で見た実際の色を合わせる作業です。雲間からは火星が見えるのでとりあえず計画続行です。望遠鏡の倍率は木星の時と同じ300倍です。

10月16日の火星(Diameter=13.35" Magnitude=-0.87)

10月16日の火星(Diameter=13.35" Magnitude=-0.87)

2022/10/16 03h28m μ210 + Powermate2 + ASI290MC

Duration=60s Shutter=8.472ms Gain=234 (39%) Autostakkert3 25% of 7081

火星の色については以前からRegistaxのRGBオートバランスで補正することはどうなのだろうと?思っていたのでその点を確かめたのですが、RGB補正をすると見た目には青色が入って実際の色に近い感じがしますが眼視で見る火星とはかけ離れていてRGB補正はNGだということが分かりました。

ただ、撮ってだしの画像では赤が強すぎる感はありますので、眼視で見た色を細部まで再現するのはむずかしいな~と感じました。ウエーブレット処理すると存在しないリムも現われるし、そもそもスタック画像からの画像処理をもっとうまくするのが先決だなと思いました。

ということで、火星の色を再現した画像は作成できなかったので眼視で見たことをメモ書きしてしてみました~。

最後に撮影した画像をつないで作った火星くるくる自転の様子をご覧ください。

雲間の撮影なので撮影間隔も明るさもバラバラです (^^ゞ

(撮影時間は約1時間で~す。)

撮影時は雲が切れるのを待つ時間が長かったので、その間30cm望遠鏡(300倍)で月を見ていたのですが薄雲で減光されてまぶしくなく月面を堪能することができました。(けがの功名!)

そこそこ気流が良かったので、後半は火星そっちのけで月面散歩を楽しみました~。

10月15日に撮影した正体不明の人工衛星(撮影時間:17時50分07秒~17時50分51秒)

10月15日に撮影した正体不明の人工衛星(撮影時間:17時50分07秒~17時50分51秒)