昨日の月齢1.0の月撮影ミッション終了後…、

12月31日に近日点を通過する45P/本田・ムルコス・パジュサコバ周期彗星の撮影にもチャレンジしてみました。本日の薄明終了時刻は18時00分、その時点での45P周期彗星の高度はわずかに8.7°です。か~なり厳しい条件です。

ただいまの時刻は17時30分、空はまだ青みが残っていますが撮影してみましょう。

45Pはやぎ座のど真ん中にいます。金星からファインダーで星を辿って導入することにしましょう。

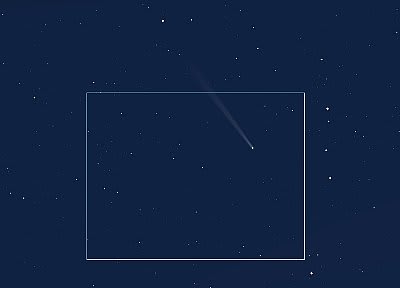

45Pファーストショット

2016.12.30 17:26-28(4枚コンポジット 露出55sec) SE200N D90 ISO1000

ふ~む、尾が画角からはみ出しています。写っている尾は20分程度ですがかなり伸びているようです。

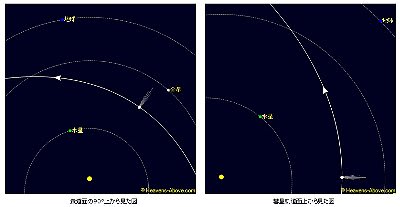

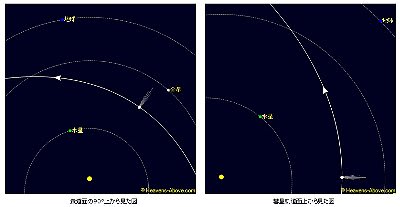

上記写真を撮影した範囲はこちら(ステラナビゲーター10)

月撮影の直後なので北極星での極軸合わせをまだしていません。ピントも目分量だったのですが、

ピントだけは上記写真撮影後にバーティノフマスクであわせました。時間の都合上、極軸はそのままです。

近日点通過1日前の45P/本田・ムルコス・パジュサコバ彗星

2016.12.30 17:47(2枚コンポジット 露出40sec) SE200N D90 ISO1600 トリミング

日心距離 0.53291 au、地心距離 0.72918 au

雲が流れてくるようになり、撮影は何度も中断です。ふう~。

彗星の高度も10°を切ったので、そろそろ本日の撮影会は終了のようです。

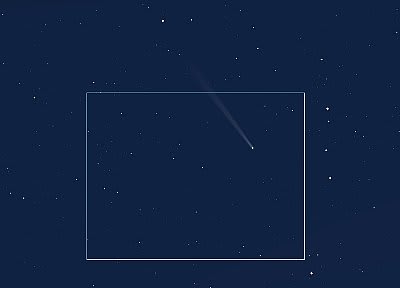

本日のラストショット

2016.12.30 17:50&17:59(2枚コンポジット 露出50sec) SE200N D90 ISO1600

45P/本田・ムルコス・パジュサコバ彗星は近日点通過後、2月上旬に明け方の空に戻ってきます。

日心距離は 1auほどに遠ざかりますが、地心距離は 0.08auまで近づきます。撮影好期は

2月8日~13日ごろかな。肉眼彗星になるほど明るくはありませんが、7等級まで明るくなる

予想も出ていますので期待しましょう。

さ~て、今年もあと5時間となりました。来年はどんな天体現象が見られるでしょうか。

来年もたま~にアップしていきますので、時間があるときにお寄りいただければ幸いです。

今年も、このブログを見てくださった みなさん、本当にありがとうございました。

それでは皆さん、よいお年を~!

12月31日に近日点を通過する45P/本田・ムルコス・パジュサコバ周期彗星の撮影にもチャレンジしてみました。本日の薄明終了時刻は18時00分、その時点での45P周期彗星の高度はわずかに8.7°です。か~なり厳しい条件です。

ただいまの時刻は17時30分、空はまだ青みが残っていますが撮影してみましょう。

45Pはやぎ座のど真ん中にいます。金星からファインダーで星を辿って導入することにしましょう。

45Pファーストショット

2016.12.30 17:26-28(4枚コンポジット 露出55sec) SE200N D90 ISO1000

ふ~む、尾が画角からはみ出しています。写っている尾は20分程度ですがかなり伸びているようです。

上記写真を撮影した範囲はこちら(ステラナビゲーター10)

月撮影の直後なので北極星での極軸合わせをまだしていません。ピントも目分量だったのですが、

ピントだけは上記写真撮影後にバーティノフマスクであわせました。時間の都合上、極軸はそのままです。

近日点通過1日前の45P/本田・ムルコス・パジュサコバ彗星

2016.12.30 17:47(2枚コンポジット 露出40sec) SE200N D90 ISO1600 トリミング

日心距離 0.53291 au、地心距離 0.72918 au

雲が流れてくるようになり、撮影は何度も中断です。ふう~。

彗星の高度も10°を切ったので、そろそろ本日の撮影会は終了のようです。

本日のラストショット

2016.12.30 17:50&17:59(2枚コンポジット 露出50sec) SE200N D90 ISO1600

45P/本田・ムルコス・パジュサコバ彗星は近日点通過後、2月上旬に明け方の空に戻ってきます。

日心距離は 1auほどに遠ざかりますが、地心距離は 0.08auまで近づきます。撮影好期は

2月8日~13日ごろかな。肉眼彗星になるほど明るくはありませんが、7等級まで明るくなる

予想も出ていますので期待しましょう。

さ~て、今年もあと5時間となりました。来年はどんな天体現象が見られるでしょうか。

来年もたま~にアップしていきますので、時間があるときにお寄りいただければ幸いです。

今年も、このブログを見てくださった みなさん、本当にありがとうございました。

それでは皆さん、よいお年を~!

~

~