6月17日に撮影した中国宇宙ステーション(CSS)の記録です。

6月17日に撮影した中国宇宙ステーション(CSS)の記録です。

CSSのカラー撮影はこれまでPowermate2×を外して短焦点( f1,500mm)で撮影していましたが、今回からは Powermate2× を装着して超拡大撮影( f3,000mm)に挑戦です。

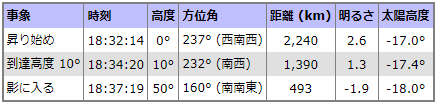

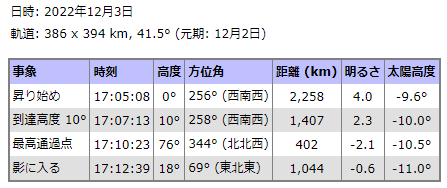

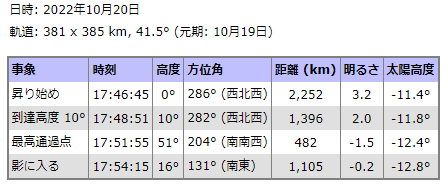

今回の通過は最大仰角が60°で距離は424km、光度も-1.7等級なのでベストとは言えないイベントですが太陽高度が -17.8° と薄明がほぼ終了した暗い空なのでテスト撮影には最適です。

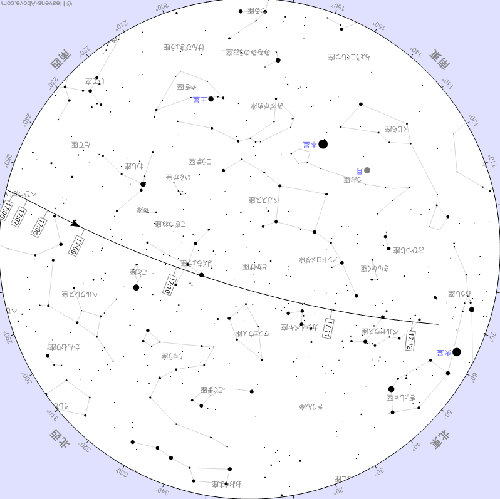

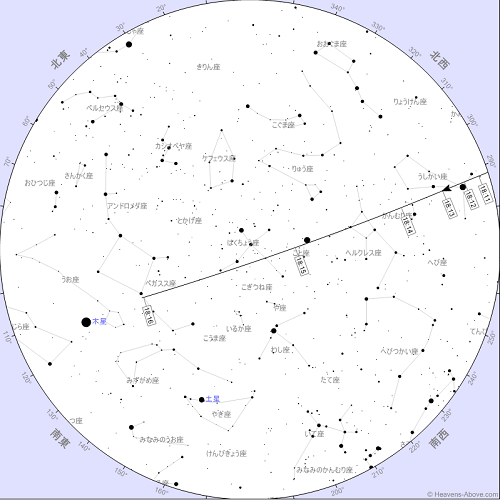

撮影システムは、30cmドブ+Powermate2×+ASI290MC+UV/IRcut 、露出は Shutter=0.860ms、Gain=270 (45%) に設定しました。 撮影開始ポイントはしし座と北斗七星の中間にあるこじし座付近、屋根で見えなくなる東北東が撮影終了ポイントです。

このコースは逆光の状態で西の空に現われるので見え始めはそれほど明るくなりません。なのでスムーズな撮影開始のためには双眼鏡を使って早めに位置を確認しておくことがマストです。

双眼鏡を覗いていると高度15°付近で移動光点が見えました。CSSです。まだ眼視では見えません。肉眼で見えたのはしし座のレグルスを過ぎたところ… 予定どおりこじし座付近で撮影開始です!

最大仰角付近から光度が増してきましたが、こぐま座を過ぎた直後に屋根に隠れて撮影終了です。ではさっそく動画を見てみましょう。

6月17日の中国宇宙ステーション(カラー撮影)

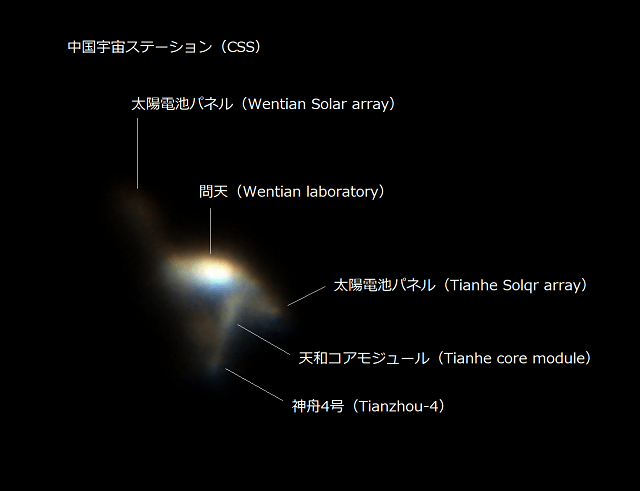

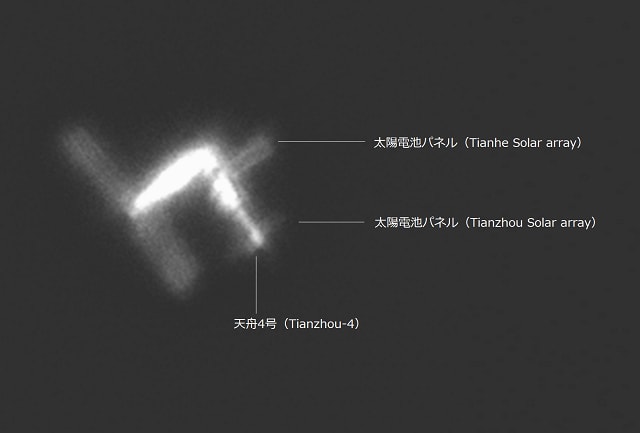

6月17日の中国宇宙ステーション(カラー撮影)ふむ、当てずっぽうの割には露出がバッチリだったようです。さすが超拡大撮影です。これまでの焦点距離1,500mmで撮影したCSSとは格段に解像度が違います。

では、ここから画像処理です。今回は大気の揺れでコンポジットできる画像がほとんど無かったので最大で4枚しかコンポジットできませんでした~。

20:57:12 高度52° 推定距離468km 4枚コンポジット画像(photo)

20:57:13 高度53° 推定距離466km 4枚コンポジット画像(photo)

20:57:19 高度55° 推定距離452km 4枚コンポジット画像(photo)

20:57:30 高度59° 推定距離437km 1枚画像 (photo)

20:57:34 高度60° 推定距離435km 4枚コンポジット画像(photo)

コンポジット画像は画質が滑らかになることと強めの画像処理に耐えられるという利点がありますが、そもそも大気の揺らぎでピッタリ重なることの無い画像を無理にスタックしているので、どーしても細部がつぶれてしまいますね~。結果的に今回は1枚画像の方が解像度が良かったようです。

さて、今回のテスト撮影を終えて、視直径が小さいのでカラー撮影はムリと思っていたCSSで予想を上回る高解像度画像が撮れたことに正直オドロキを感じました。運良く好条件通過と気象条件が重なれば今回以上の高解像度画像が撮れる可能性もあります。

この夏は暑くなるという予報もありますので期待を込めてそのチャンスを待つことにしましょう。

10月15日に撮影した正体不明の人工衛星(撮影時間:17時50分07秒~17時50分51秒)

10月15日に撮影した正体不明の人工衛星(撮影時間:17時50分07秒~17時50分51秒)