SpaceWeather.comにROSATの最新情報がアップデートされていました。

SATELLITE RE-ENTRY:(SpaceWeather.com Sunday, Oct. 16, 2011)

1990年に打上げられたX線観測衛星(managed by DLR:ドイツ航空宇宙センター)

は2週間以内に大気圏に再突入して母なる地球に戻ってきます。

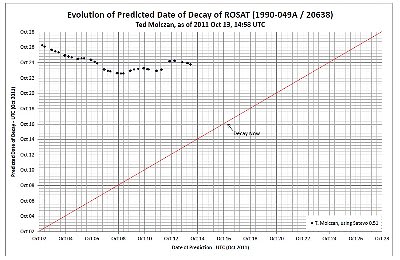

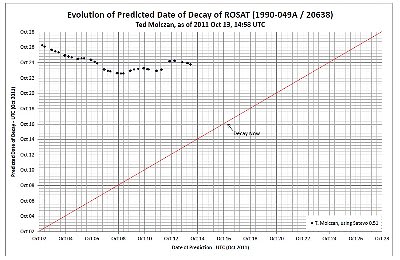

最新の分析では10月22日から24日の間に大気圏に突入すると予測されています。

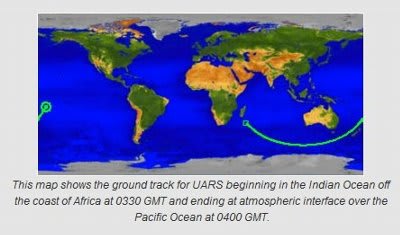

落下場所については不明です。ROSATは9月24日に再突入したUARSより小型軽量の

衛星ですが、耐熱性の高い素材で構成されているため、地表に到達する確率は

UARSよりはるかに高いと考えられています。

DLRの分析によると燃え尽きずに落ちてくる部品は30個以上と考えられています。

その中で最も大きいと思われるパーツは、耐熱性が高い望遠鏡の反射鏡(ミラー)

です。その重さは1.7トンもあります。

太陽活動の活発化がROSATの落下を早めています。事実、数か月前の予測では

ROSATの落下は12月頃と考えられていました。その時は、これほどまでに太陽黒点数が

増加するとは予測していませんでした。太陽黒点からの極紫外線は地球大気を加熱して

膨張させます。そのことが衛星の大気抵抗を大きくしてしまうため、軌道速度が遅くなり

結果的に落下時期が早まることになります。多くの観測チームがROSATは10月中に落下する

と予測しています。

<補足説明>

ROSATの落下時期がほぼ特定されたようです。当初の予想よりかなり早まっています。

運用時の軌道高度は585km-565kmでしたが現在は230kmです。現時点では予想される

落下時期の幅が3日もありますが、落下の1日前になるとプラス・マイナス5時間の精度で予測

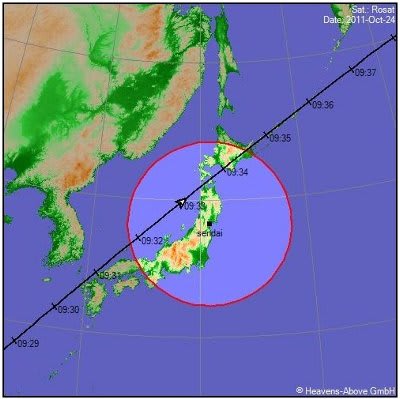

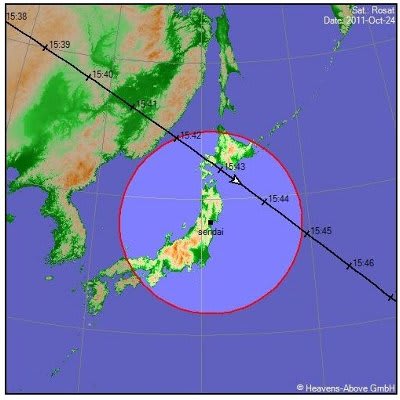

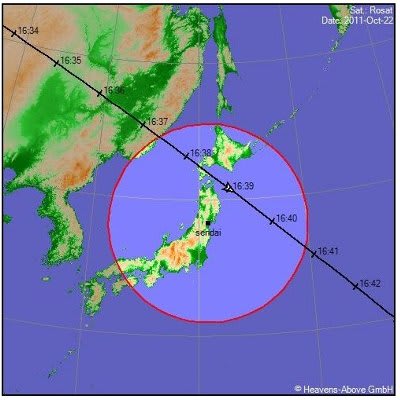

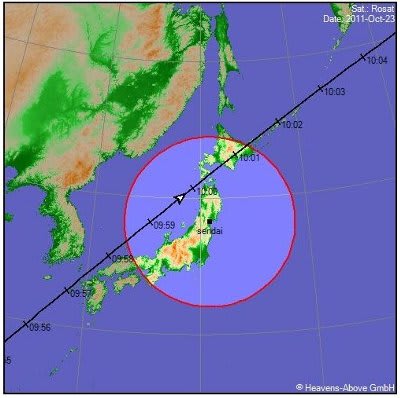

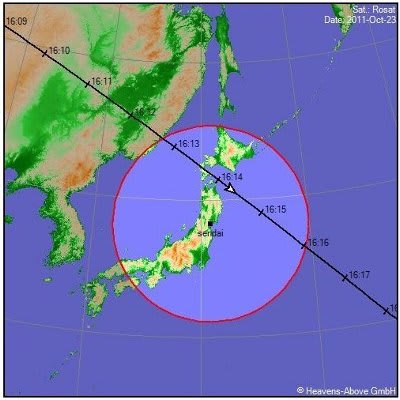

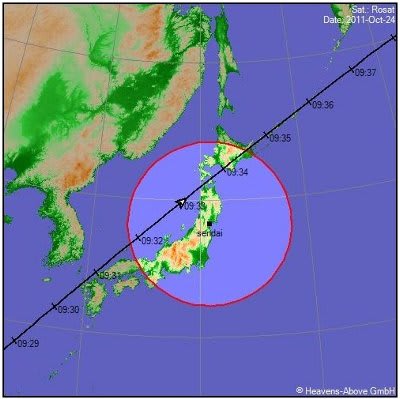

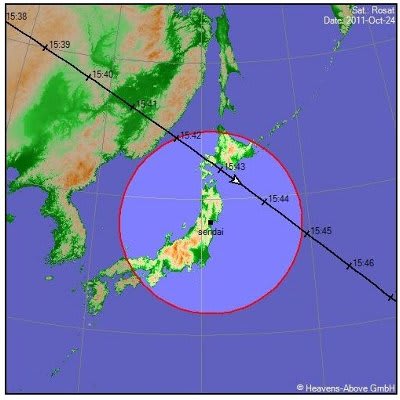

できるそうです。ROSATの現在位置、目視情報などの詳しい情報は Heavens-above.com に

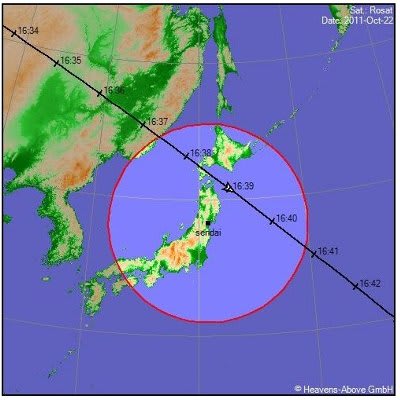

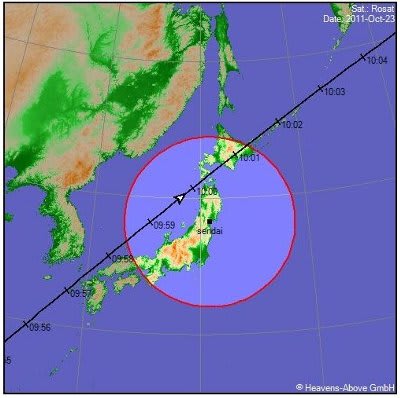

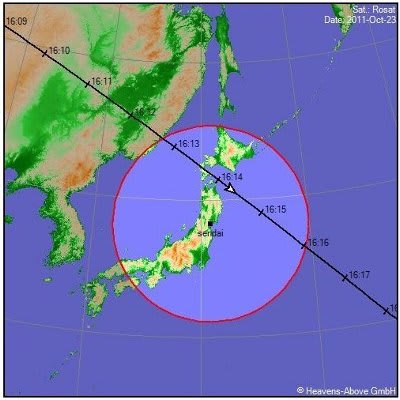

あります。22日から24日の間にROSATが日本上空を通過するのは5回あります。

22日16時

23日10時

23日16時

24日09時

24日15時

軌道は刻一刻と変わりますので今後の情報を待つことにしましょう。

SATELLITE RE-ENTRY:(SpaceWeather.com Sunday, Oct. 16, 2011)

1990年に打上げられたX線観測衛星(managed by DLR:ドイツ航空宇宙センター)

は2週間以内に大気圏に再突入して母なる地球に戻ってきます。

最新の分析では10月22日から24日の間に大気圏に突入すると予測されています。

落下場所については不明です。ROSATは9月24日に再突入したUARSより小型軽量の

衛星ですが、耐熱性の高い素材で構成されているため、地表に到達する確率は

UARSよりはるかに高いと考えられています。

DLRの分析によると燃え尽きずに落ちてくる部品は30個以上と考えられています。

その中で最も大きいと思われるパーツは、耐熱性が高い望遠鏡の反射鏡(ミラー)

です。その重さは1.7トンもあります。

太陽活動の活発化がROSATの落下を早めています。事実、数か月前の予測では

ROSATの落下は12月頃と考えられていました。その時は、これほどまでに太陽黒点数が

増加するとは予測していませんでした。太陽黒点からの極紫外線は地球大気を加熱して

膨張させます。そのことが衛星の大気抵抗を大きくしてしまうため、軌道速度が遅くなり

結果的に落下時期が早まることになります。多くの観測チームがROSATは10月中に落下する

と予測しています。

<補足説明>

ROSATの落下時期がほぼ特定されたようです。当初の予想よりかなり早まっています。

運用時の軌道高度は585km-565kmでしたが現在は230kmです。現時点では予想される

落下時期の幅が3日もありますが、落下の1日前になるとプラス・マイナス5時間の精度で予測

できるそうです。ROSATの現在位置、目視情報などの詳しい情報は Heavens-above.com に

あります。22日から24日の間にROSATが日本上空を通過するのは5回あります。

22日16時

23日10時

23日16時

24日09時

24日15時

軌道は刻一刻と変わりますので今後の情報を待つことにしましょう。