昨日の夕方から降り始めた雨が、夜更け過ぎに雪へと変わり…

今朝は一面銀世界です。

これがクリスマスイブなら風情があるのですが、今日は3月24日です。

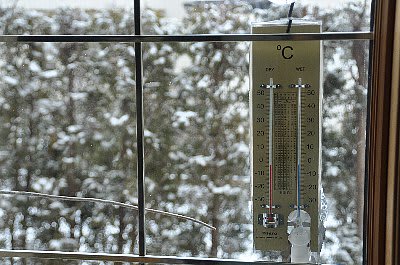

暑さ寒さも彼岸まで…のはずですが、今朝の気温はたったの2℃

日中は日差しも見られましたが、冷たい北風が吹き荒れていました。

そういえば、今年は関東で春一番が観測されなかったそーです。

気象用語豆知識

気象用語豆知識

「春一番とは、立春から春分までの間に吹く風速8m以上の南風で、前日より気温が上昇することが条件」

<2001年以降の春一番観測日>

2001年(平成13年)2月28日

2002年(平成14年)3月15日

2003年(平成15年)3月3日

2004年(平成16年)2月14日

2005年(平成17年)2月23日

2006年(平成18年)3月6日

2007年(平成19年)2月14日

2008年(平成20年)2月23日

2009年(平成21年)2月13日

2010年(平成22年)2月25日

2011年(平成23年)2月25日

2012年(平成24年)発生せず

例年ならウグイスの初鳴きが聞こえてくる時期なのですが

白鳥が舞い降りそうな景色となっています。

今朝は一面銀世界です。

これがクリスマスイブなら風情があるのですが、今日は3月24日です。

暑さ寒さも彼岸まで…のはずですが、今朝の気温はたったの2℃

日中は日差しも見られましたが、冷たい北風が吹き荒れていました。

そういえば、今年は関東で春一番が観測されなかったそーです。

気象用語豆知識

気象用語豆知識「春一番とは、立春から春分までの間に吹く風速8m以上の南風で、前日より気温が上昇することが条件」

<2001年以降の春一番観測日>

2001年(平成13年)2月28日

2002年(平成14年)3月15日

2003年(平成15年)3月3日

2004年(平成16年)2月14日

2005年(平成17年)2月23日

2006年(平成18年)3月6日

2007年(平成19年)2月14日

2008年(平成20年)2月23日

2009年(平成21年)2月13日

2010年(平成22年)2月25日

2011年(平成23年)2月25日

2012年(平成24年)発生せず

例年ならウグイスの初鳴きが聞こえてくる時期なのですが

白鳥が舞い降りそうな景色となっています。