ここのところ、ばたばたしていて議会の一般質問のことをWebページに載せるのが遅れた。

今日のブログは、2010年3月2日通告の一般質問の要点と通告全文を紹介。

今回の一般質問は次の3テーマ

○社会的な弱者に対する基本姿勢と制度の充実

○山県市選出の県議と市議の同時リコール

○鳥獣被害対策の推進と強化は急務

一般質問通告文のWebページ版は ⇒ ◆2010年3月議会

実は、私の一般質問は、今日 3月16日(火) の午後2時から2時半ごろから開始。

人気ブログランキング→→ ←←ワン・クリック10点 ←←ワン・クリック10点

5位あたり

2010年第1回定例会・3月議会(3月2日から19日まで)

● 1. 社会的な弱者に対する基本姿勢と制度の充実 (答弁者/副市長)

先月、「役所が、明日、水道を止めるといってきた」という市民から相談があった。

調べると、役所はルールに従って、しもか、猶予を与えて、分割して支払うという何度もの延長をしてからの、仕方ない決断とは受け取れる。

ところで、公共料金や税などに関して、「○○の場合は免除(減額)する」とか、「市長の認めた場合は免除(減額)する」などが定められている。しかし、さきほどの水道の問題にかかわりながら、調べると、「水道料金」に関してはこの制度がなかったことに驚いた。最も重要なライフラインのひとつである「水」について、あまりに過酷な政治のあり方ではないか。

国民が最低限の生活を送るための措置として、財源として、国が3/4、市が1/4を負担する生活保護制度がある。全国をみれば、虚偽申請して生活保護費を不正受給するケースがある。そのようなことは到底許されないのは当然として、逆に、真に困窮している保護世帯や低所得世帯、市民に対しては、「あたたかい山県市政」が必要だ。

リストラや倒産などで働き盛り世代の貧困が問題になっている。その、社会復帰のスタートとして生活保護が役割を果たすことも指摘されている。

さらに、高齢者の貧困も大きな課題としての指摘されている。しかも、高齢世代は、復活する要因がほとんどないという厳しさがある。実際、山県市の生活保護世帯のうち約1/3は介護保険が適用される65歳以上だ。

このほど公表された、「第2次 山県市障がい者計画」のためのアンケートでも、「暮らしやすいために望むこと」として「経済的援助」が約40%ともっとも多い(「計画案」33ページ)。また、日常生活自立支援事業について、「制度を知らない」が55%から65%となっている(同34ページ)。そして、市の今後の取り組みとして「必要に応じて、国等へ手当ての拡充・・を働き掛け」としている(同36ページ)。

市として国に働きかけることは有効だが、それ以上に「市の責務を果たす」ことが大事だ。

そこで、社会的な弱者に対する市の基本姿勢と制度の充実について問う。

1. 生活保護について

山県市は、他と比較すると生活保護が少い、理由は持ち家が多いからと行政側は説明する。

他の市町村で問題になっていることに、そもそも、保護の申請に際して役所のガードが固いつまり「認定を渋る」、あるいは保護を早めに切る、などの問題が指摘されている。

山県市においてはそのような懸念はないのか、十分に受容的に対応、措置しているのか。

2. 当事者から見ての分かりやすさ

社会的な弱者に関して、その支援策として、それぞれ独立したメニュ―があり、しかも、行政の側から「それぞれ個別に」メニューが示されている。

これが、個々の当事者からみた場合、その当事者が真に必要としているサービスがどこでどのように提供されるのか、非常に分かりにくい現状となっている。

いわば縦割りの弊害とも言うべきことだ。あくまでも、「当事者に親切」なことが必要であり、当事者の立場に立った視点とシステムが役所側にあるのかということ。

行政側にそういう「分かりにくいのではないか」という発想や視点が欠けてはいないか。

3. 制度の周知

介護保険制度と障がい者自立支援制度に関して、なかなか有機的な対応がなされていないとの指摘がある。たとえば、血管障害や事故などで身体が不自由になった場合あるいは、多面的な介助が必要な難病などの場合、介護保険を利用しつつ障害者手帳を取得するとより有用なサービスが受けられるといわれる。

山県市においては、そのあたりの周知や利用が当事者の必要に応じてなされているかどうか、周知や利用がもれているようなケースはないか。

4. 減免制度の拡充

山県市における「公共料金」や「税」などの支払いに関して、免除制度がある制度は何があるのか。それらの数が少なければその名称や件数を、数が多ければ分野とその件数はどのようか。

逆に、いわゆる「免除(減額)」がない制度は何か何件か。

生活保護世帯や低所得世帯に関して、「免除(減額)ができる」ように、速やかに条例や制度を改正していくことが求められる。今後、市はどうしていくのか。

(関連/2010年3月7日ブログ) ⇒ ◆国保税30%上げ・山県市/政府は失業者の国保保険料を軽減・前年給与の3割で/保険料年間上限引き上げ |

●2. 山県市選出の県議と山県市議の同時リコールについて (答/総務部長)

いわゆるリコール、つまり議会の解散、市長や議員・公務員の解職請求などは手間や経費がかかるとはいえ、民主主義の発展・維持のために不可欠な制度といわれる。

しかし、効果が絶大なだけに手続きが複雑で分かりにくい。しかも、間違いは許されない。

ところで、山県市では選挙ポスター代の水増し事件以後、不正を認めて返金し辞職した議員が5人いる一方で、返金しつつも辞職していない県議1人、市議1人がいる。

辞職していない議員の起訴は、岐阜県民から選ばれた人たちで構成する岐阜検察審査会は、2度も起訴をすべきと決定して、検察庁に要求しているほどだ。しかし、検察庁は期待を裏切り続けている。

山県市民には、「県議や市議を辞めないならリコールすべき」との声は根強い。検察が動かない中、市民の良識としてのリコールをするにあたって、間違いを防ぐために、「議員の解職」の手続きや現在の状況を確認し、同時に県と市に「準備」してもらうために諸点を問う。

1. 無投票の意味あいについて

前回の山県市議選は無投票であったから、「みそぎ」は済んでいないという人が多い。が、一部には「みそぎ」は済んだという人がいる。そこで「無投票」の意味を確認する。

原則として選挙後1年間はリコールできないと定められているが、その例外として「無投票の選挙」の場合は、1年禁止の制限がない(地方自治法84条)。

法律がこのように規定している趣旨は、「無投票当選の制度は、投票をする煩わしさを避けるための制度であって、もし投票していれば法定得票に達しない者までも当選人となりうる。無投票の場合もリコールできないとすると、有権者の意思を尊重しないことになる。だから、無投票での就任後はいつでも有権者が投票による判定をすることができることとした」という理解でよいか。

もちろん、この理屈は、選挙後、1年経っても、2年経ってもかわらない。

2. 手続きに必要な期間

最初のリコールの請求手続きから、選管の審査などを経て本請求がある。書類の不備や異議などがなければ、請求の開始から本請求までの必要な日数はおおよそどれくらいか。

3.本請求の成立に必要な署名数はどれだけか。

4.署名運動

「署名運動」つまり「署名集め期間中」の活動として、「議員のリコール署名を成功させよう」などの有権者に対しての宣伝活動、たとえば口頭、電話、手紙、集会、ポスター、チラシなどの活動は特別に制限はなく自由に行えるのか。

宣伝カーの制限もないとの理解でよいか。署名収集のための戸別訪問はできるか。

新聞・雑誌などの報道や評論の制限もないとのことでよいか。

5. 投票運動

「投票運動」つまり「本請求後の投票日まで」の活動に関して、「投票運動は選挙運動と異なり大幅な自由が認められている」(「直接請求制度の解説」274ページ9行目)とされているとおり、細かいことはともかく、公務員による運動に関する制限が加わること、選挙権を有しないものの運動の禁止などのほか一部の制限が加わること、戸別訪問は禁止されるものの、他は、先の「4番」の行為については制限が無いというおおむねの理解でよいか 。

通常の選挙では投票日は何もできないが、リコールでは最後の「投票日」当日の運動や任意の呼びかけはそれ以前と同様にできるという特徴があると理解してよいか。

6. 期日前投票の開始日、解職の成立に必要な投票率や「賛成」の票数や率はどのようか。

7. 請求の代表者

リコールのスタートの「署名運動」の請求の代表者になるのは、「市民Aのみ」「市民A+市議B」「市議Bのみ」のいずれでも良いか(関連・最高裁判所大法廷平成21年11月18日判決・平成21(行ヒ)83解職請求署名簿無効決定異議申立棄却決定取消請求事件)。

では、「投票運動」つまり集まった有権者の署名をもってする請求の代表者はどうか。

8. 届出などの手続き

市議の場合の手続きは市選管でよいのは当然として、「山県市選挙区選出の岐阜県議」についてのリコールの手続きは県選管か山県市選管か。

山県市選挙区選出の県議1人と、山県市議1人を同時にリコール請求することは可能か。

9. 他の選挙の影響

直接請求の場合、同地区で「選挙」が予定されると署名収集の期間の制限が生ずる。

今年7月には参議院選挙がある。山県市内で行われるリコールに対する影響は、どの期間、どの部分にどのように及ぶのか。そして、制限が解ける時期と再開の方法はどのようか。

10. 再度の請求はできるか

署名が足らずに本請求ができない場合、あるいは投票の結果として「解職」が成立しない場合、一般論として再度の同趣旨での請求がありうる。その際の制限や手続きはどのようか。

11. 任期との関係

リコール運動は、任期満了の前までできるとされるが、残りの任期が短期間の場合に、選挙はどのようになるのか、とても分かりにくい。

具体的に、現在の山県市選出の県議(定数1人)の場合(任期はH23年4月29日)、解職が決定すると生ずる「欠員1人」はどのように対策されるのか。

山県市議の場合(任期はH24年4月30日)の「欠員1人」はどのようか。

(関連/2010年3月6日ブログ) ⇒ ◆県議と市議を同時リコール・開始/選挙公営・ポスター代の水増し詐欺/辞職せず議員を

|

● 3. 鳥獣被害対策の推進と強化は急務 (答/産業経済部長)

全国で、鳥獣による農産物や住宅地での被害が増加し、住民の困りごとが増え、自治体の課題にもなっている。近年、テレビの報道番組などでも、その重大で深刻な被害が紹介されることがある。山県市内の各所でも同様の問題がある。

全国で対策が試みられ、推進されている。その中には、自治体として直接にすすめること、間接的にできること、個人としてできることなどがある。

(たとえば、兵庫県中部の加西市役所(人口4万8千人)では、アライグマ・ヌートリア対策に「箱わな100個」を導入し無料貸出し、繁殖期を迎える春先の適切な管理が夏場の被害を抑制するとされる。捕獲には基本的には狩猟免許が必要だが、市は各防除実施計画を策定し、講習を受講すると捕獲従事者の資格が与えられ、猟友会の指導のもと市内全域で箱わなによる駆除捕獲活動が可能となっているという。)

昨年の3月議会で害獣対策の補助のことなどの一般質問をしたが、今回は、農産物が狙われ始める季節を前に、質問する。

1. 行政として

(1) 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(外来生物法)に基づき、地方自治体において「防除実施計画」を策定することによって捕獲・処分等の「防除」が可能となる。

「山県市鳥獣被害防止計画」(以下、単に「防止計画」という)は、有効に機能しているといえるか。

(2) 防止計画では、「箱わなの個数を増やし、捕獲を推進する 」(「3.対象鳥獣の捕獲等に関する事項」)とあるが、現在市の運用個数と貸し出し状況、および成果はどのようか。

(3) 防止計画では、「◎アライグマ 数年前にくらべ、農作物への被害は減少傾向にあるが、住宅の屋根うら等に住みつき、生活環境が悪化するなどの被害は増加傾向にある。外来生物の防除計画にしたがい計画的に防除を進める。 」(「3.対象鳥獣の捕獲等に関する事項(3)対象鳥獣の捕獲計画」)とある。

対応と成果はどのようか。

2. 地域として

各防除実施計画を策定したうえで、「講習を受講すると捕獲従事者の資格が与えられ、猟友会の指導のもと市内全域で箱わなによる駆除捕獲活動が可能」となるという。

防止計画では、「農作物への被害が多数発生しており年々増加傾向にある。そのため、農家の生産意欲の低下が懸念されている。・・・駆除を実施しているが、農作物の被害対策としては限界があり、地域が一体となって対策に取り組む必要がある。・・・さらにアライグマやヌートリアなど・・ハクビシンやアナグマなどの小動物による農作物被害が増加しており、市民からも積極的な駆除を求める声が上がっている。」(「2.鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止に関する基本的な方針(2)被害の傾向 」)とされている。

山県市は地域的、つまり面的ともいえる広域的対策について、どのようにしていくのか。

3. 個人として

私は、昨年、一昨年と畑で大きな被害を受けた。市の仲介で「箱わな」を設置していただいたが、駆除にはいたらなかった。その後、何か個人で対処できる方法は無いかとお願いしたところ、いろいろと市の担当者が調べ、検討してくれた結果、個人でも、「期間と場所を定めて『鳥獣の捕獲等許可』をすることができる」ことが分かった。

私は市として第1号の許可をもらった。駆除の意味で結果は不成功だったが、何かできることは分かった。ちょうど今月3月の広報でも、PRされている。

「許可」の状況、成果、今後はさらに広げていくのか。

4. 住宅への対策は

まちなかの住宅にも被害が広がっている。住宅や建物への対策は何があり、どのようなことがなされ、どのような効果があったか。

先の「個人の許可」も含めて、今後の展望や施策はどのようか。 以上

(関連) 2009年3月13日ブログ ⇒ ◆一般質問/指定管理者や外部委託の方針転換/職員給与の引き下げ/イノシシ駆除の補助金 |

| Trackback ( )

|

いろんな分野でデータの集積や分析が進んでいる。

このところ話題になっている地震による津波もそのひとつ。

中には、過去の地震のデータを解析しなおして、分析を進めているところもあるという。

自然界の花の開花予想もそのひとつ。

今年は、桜の開花が早いという。

いつもより遅い花もあるけど、今年の桜は早い。

庭の「紫と白の更紗もくれん」も、紫色のつぼみを開きかけてきた。

レンギョウも咲き始めた。

ちょっと早すぎる。

もくれんなどは、花弁が肉厚で柔らかいから、霜にすぐやられてしまう。そちらが心配になるこのごろ。

ともかく、桜の開花予想、「気象庁が撤退」して民間が頑張っている。

それらを比較してみた。

もちろん、「比較」の新聞記事はときどき見かける。

「3社比較」をした民間研究所もあった。

その他の予測データも。

どれも特徴的。

あなたの好みは・・・

そして、実際の開花第一報のは「3月10日高知」。

それらを比べてみた。

人気ブログランキング→→ ←←ワン・クリック10点 ←←ワン・クリック10点

5位あたり

●桜開花どの予想が当たるかな? 民間3事業者が発表

2010/02/20 08:21 【共同通信】

気象庁が半世紀以上、続けていた桜の開花予想を取りやめた今年、日本気象協会(東京)など民間事業者が独自の予想を発表している。おおむね平年より早く昨年より遅い傾向だが、事業者間で予想に開きがある場所も。果たして的中するのは―。

気象協会の最新予想(17日発表)では、先陣を切って開花するのは福岡市の3月20日ごろで、東京都心は同24日ごろ、盛岡市は4月21日ごろ。予想対象は、気象庁が開花宣言をする標本木。

今年、新規参入の気象情報会社「ウェザーマップ」(東京)。15日発表の予想は、福岡市が気象協会と同じ3月20日ごろで高知市と並びトップの早咲き、東京都心は同25日ごろとみる。盛岡市が4月16日ごろなど、協会より早めの地点が多い。

2004年から開花予想を始めた「ウェザーニューズ」(東京)は15日、桜の名所約660カ所で予想。福岡市の舞鶴公園は3月19日ごろ、東京・上野公園は同23日ごろ、盛岡市の岩手公園は4月18日ごろで、最も早いのは鹿児島県鹿屋市の大隅湖畔で3月18日ごろとみている。

Wニューズは、同社会員がつぼみから葉桜になるまで観察した過去6年分のデータを分析、予想に加味したのが売りだ。

●桜開花予想:福島市で来月3~7日に 気温高く平年より早め--民間3社 /福島

毎日新聞 2010年3月6日

●全国から桜情報、正確さ競う民間の開花予想

2010年3月11日01時57分 読売新聞

会員からつぼみの情報を集めて独自のデータ分析をしたり、住民らがご当地の開花を予想したり――。

気象庁が桜の開花予想から撤退し、民間の気象会社も参入しており、今年の開花予想は各地でまさに花盛りだ。

千葉県山武市の県立成東高校で、一際目立つソメイヨシノの周りに生徒が毎日のように集まる。林潤一郎教諭(43)と生徒たちは「いつ咲くかな」「つぼみが膨らんできている」と話しながら、小さなつぼみをカメラ付き携帯電話で撮影した。

ウェザーニューズ(東京)が企画する「さくらプロジェクト」に参加。つぼみなら「小さく硬い」「先がピンク」「頭が分かれ始めた」などと詳細に報告する。観察は、花が散って葉桜になるまで続く。林教諭は「暖かくなれば、つぼみが変化していく様子が見られる。今から楽しみ」と話す。

桜の情報を寄せる会員は1万人を超える。全国から集まる観察結果と、過去の開花日や気温などのデータを加味して予想する。広報担当の上山亮佑さん(29)は、「桜を実況中継しようという発想から始まった。家や会社の近くなど身近な桜の開花日を知りたいというニーズは昔からあり、応えられるようになると思う」と胸を張る。

農業者向けの長期予報のノウハウを生かしてウェザーマップ(東京)がこの春、新規参入した。日本気象協会(東京)は、気象庁が開花予想や宣言に使っていた「標準木」の観察を取り入れ、気象データなどを基に独自の計算式を駆使し、開花日を的中させようとしのぎを削る。(千葉支局 吉沢邦彦)

●桜の開花いつ?3者3様/予想花盛り

朝日 2010年03月12日

花見の季節が近づいてきた。50年以上桜の開花予想をしていた気象庁が今春から予想をやめ、今は民間2社と日本気象協会が担っている。大分の桜は今年はいつ咲くのだろうか。(軽部理人)

◆16日~26日? 本数・見どころも紹介

大分地方気象台によると、気象庁が例年出していた桜の開花予想は、前年秋からの降水量や気温などの統計データから計算して出していた。冬にしっかり冷え込まないと、開花が遅くなってしまうことがあるという。

2004年に民間で初めて全国で開花予想に乗り出したウェザーニューズ社は、大分市荷揚町の大分城址(じょう・し)公園の開花を3月26日と予想する。満開の予想日は4月3日だ。同じ大分市でも、同市上野丘1丁目の上野ケ丘墓地公園は開花予想が3月27日、満開は4月4日と細かく分かれている。

県内に13観測地点を設定し、インターネットのホームページでは各所の桜の本数や見どころを紹介している。さらに、サイトで会員に「マイ桜」を一本決めてもらい、その桜の成長過程を記してもらっている。県内では94人が「マイ桜」を登録し、大分市牧の護国神社や同市駄原の県立図書館などの状況もわかる。全国では1万3千本以上となり、他社と比較してもデータ数は群を抜いている。

同社広報担当の上山亮佑さんは「桜を楽しむ文化や季節を楽しむ文化は日本人にとって大切なこと。そのために我々民間も力になれれば、と思っている」と話す。

07年に開花予想を始めた日本気象協会の予想日は同市の開花を3月16日、満開日を同月28日としている。同協会では、気象庁が観測する標本木など89地点を観測している。

さらに、今年からはウェザーマップが「開花予想戦線」に名乗りを上げた。お天気キャスターでおなじみの森田正光さんが代表を務める会社だ。1月25日に他社に先がけて第1回の開花予想を発表。大分市の開花予想を3月17日、満開予想を同月29日としている。

これまでの大分市の開花平年日は3月27日で、満開は4月5日。昨年は開花が3月17日、満開が同月28日と例年よりも早かった。3者とも、3月に入ってからは桜情報を毎週更新し、最新の情報をホームページに提供している。

●桜開花予想:都心3月24日ごろ 気象庁撤退、民間会社に

毎日新聞 2010年1月25日

さくら開花前線(ウェザーマップ発表)

民間気象会社のウェザーマップ(東京都港区)は25日、第1回の桜(ソメイヨシノ)の開花予想を発表した。予想開花日が最も早いのは福岡市、高知市などの3月23日ごろで、東京都心は同24日ごろ。

今年は気象庁が発表をやめたが、民間気象会社はサービスを強化。百花繚乱(りょうらん)の桜前線予想を探った。【江口一、福永方人】

開花予想に新規参入したウェザーマップ。第1回予想は、既に開花した沖縄・奄美と北海道、東北を除いた、気象庁の標本木がある41地点を対象とした。各地の予想開花日は▽横浜市3月24日▽広島市、名古屋市同26日▽大阪市、埼玉県熊谷市同27日▽前橋市同29日▽宇都宮市同30日▽水戸市同31日▽新潟市4月8日など。2~3月の気温が平年より高いと予想され、開花日も平年より2~4日ほど早まる所が多い見込みだ。予想開花日の平年差は、気象庁が観測した開花日の2000年まで30年間の平均と比較した。

* * *

開花予想は市民の関心が高く、民間の気象会社は力を注ぐ。基本的な方法は冬から春までの気温などを解析、過去の開花日の統計を加味する。各社はさらに独自の手法を加えて開花日を決定、「分析力」も反映される。

ウェザーマップは農業向けの天候の長期予報を応用。最も開花する確率の高い日を中心に予想した。

04年に民間で初めて全国予想を始めたウェザーニューズは、サポーターと呼ばれる人からの情報を活用。サポーターは携帯電話の撮影機能を使い、同じ桜の木で、つぼみの膨らみや開花、葉桜になった時期を報告する。昨年は全国で約2万人が参加した。蓄積された膨大な情報から、全国の桜の名所600カ所に加え、学校や公園など1万カ所での予想も可能にした。

今年で4回目の財団法人日本気象協会は、気象庁が96年からとっている方式とほぼ同じ、コンピューターを用いた「開花予測方程式」により予想する。各地の気象台が開花を観測する標本木が中心だ。「気象庁が予測をやめて困るところも出てくるはず。その受け皿になる」と意気込む。

* * *

一方、1955年から続いた開花予想の中止を昨年、発表した気象庁。「予算と要員が限られている。もう終えていい」。以前は、各地の気象台が気温などの観測値をもとに予想していた。しかし、予算削減と観測の機械化による無人化などで、かつて100カ所以上あった開花予想地点が、09年には64カ所に減少。近年の担当職員は1人になっていた。

気象庁の役割をめぐっては、以前から地震や気象災害など防災に直接結びつく業務に集中すべきだとの声があった。だが、開花予想は長年、国民に親しまれてきたほか、民間気象会社の取り組みを見極めようと撤退を見送ってきたという。気象庁は培った手法をホームページで公表し、国民に活用を呼びかける。

今後はウェザーマップの第2回が2月15日、第3回が3月1日。ウェザーニューズが2月15日に「開花傾向」、3月1日に第1回予想を出す。日本気象協会は2月上旬に全般的な予想を、3月に詳細な予想を出す予定になっている。

激しさが増す予想競争。「他社とスタンスが違う」(ウェザーニューズ)、「他社と競合するものではない」(日本気象協会)、「選択肢の一つとして比べてほしい」(ウェザーマップ)。今年は果たして、どこの予想が的中するか。

【ことば】開花の仕組み 冬の間、最高気温10度以下の寒気に約60日間さらされることで、木が眠りから覚める「休眠打破現象」が起きる。その後の春先の気温上昇が開花を促すとされている。

●高知で桜開花=観測史上タイの早さ-気象庁

時事 2010/03/10-17:58

気象庁は10日、全国に先駆けて高知市で桜(ソメイヨシノ)が開花したと発表した。昨年より6日早く、平年より13日早い。桜の種類が異なる沖縄・奄美を除き、観測史上最も早い記録に並んだ。

高知地方気象台によると、2月下旬の平均気温は平年を6.8度上回る14.4度。今月に入っても平年よりかなり気温の高い状態が続き、開花が早まったとみられる。

●福岡で桜が開花 高知に次いで全国2番目

2010/03/14 10:47 【共同通信】

福岡管区気象台は14日、福岡市中央区で桜(ソメイヨシノ)が開花したと発表した。沖縄や奄美(鹿児島)のヒカンザクラを除き、高知に次いで全国で2番目。

同気象台によると、平年より12日早い開花で、福岡では観測を開始して以降、2番目の早咲きとなった。福岡地方は2月ごろから気温の高い日が続いたことから、開花が早まったとみられる。

約1週間後に見ごろを迎える見込みという。

| Trackback ( )

|

3月の議会中で何かと追われることが多い。

一昨日金曜日は、常任委員会が終わってから、市内全戸配布のニュースの仕上げと印刷。

輪転機を回し終わってから、販売店にも届けた。

配達を終わって家に戻ったのは夜12時過ぎ。

今回のニュースは、

○ 市民の皆さんにリコール準備を開始したことのお知らせ、

○ 市の国保税が30%程度引き上げられる新年度予算であること、

○ 突然出てきた「妙な道路用地取得費」

しかも「市の予算の0.7%以上」という計画のこと、

○ 3月16日(火)の私の一般質問のこと(詳しくは、後ほどインターネットに載せる)。

これらの紹介。

新聞折込は明日15日(月)の朝刊、インターネットでは一日前の今日。

関連情報にも適宜、リンクしておく。

15日に新聞折込で配布するニュースは、

ニュース219号 印刷用PDF版 A4版4ページ 427KB

配布する紙版のニュースはB4版両面印刷

(どの写真もクリックすると拡大。写真右下あたりのクリックでさらに拡大) (どの写真もクリックすると拡大。写真右下あたりのクリックでさらに拡大)

これ以前のニュースを ブログ で見るには カテゴリー をさかのぼってください

⇒ 山県市議としてのニュースや一般質問など

ニュースだけまとめたページは、

⇒ 新しい風ニュースのページ/寺町ともまさのネットワーク

人気ブログランキング→→ ←←ワン・クリック10点 ←←ワン・クリック10点

5位あたり

新しい風ニュース NO 219

やまがたの環境とくらしを考える会 (通巻256)

岐阜県山県市西深瀬208 ℡・FAX 0581-22-4989

なんでも相談 どの政党とも無関係の 寺町ともまさ 2010年3月13日

H P ⇒ http://gifu.kenmin.net/teramachi/ メール ⇒ tera@ccy.ne.jp

毎日、千何百のアクセスがある私の日記(ブログ)は「て ら ま ち」で検索するのが一番はやい |

今回のニュースは、山県市の新年度予算のこと、ポスター水増し問題で辞職していない議員のリコールのこと、3月の議会の一般質問のことをお伝えします。

山県市の新年度予算のこと 前年比 大幅減!

山県市は、先月2月24日に議員に予算資料を配布、一般会計122億8000万円(前年度比21.63%減)、総額203億4907万円(同12.29%減)。

今年度までに、クリーンセンター整備や小中学校の耐震改修などの大規模事業が完了したため、前年度比で大幅減。減額は3年ぶり。予算の内容や特徴はニュースの次号から順次紹介します。

驚いたのは、一般被保険者国民健康保険税が 前年比 増 34.09%

新聞は翌日2月25日の朝刊で、山県市の予算の要点を報道しました。「山県市の一般会計予算案は、大規模事業完了し『大幅減』」などと報道されています。

他の市町村では「国保料(税)が上がる」という記事を見た覚えがあるので、注意していました。しかし、ここ山県市の予算の報道には、新聞5紙のどれにも「国保のこと」はありません。

30%も突然上がる見込みなのに記事に出ていないのは、記者会見の中で説明していないのは間違いなし(確認済み)。やりたい事業の説明だけで、市民生活に大きく響くことを伏せておく不透明さ。県内で過去に30%上げの例は無いとの旨の答弁も。

まずこのことを市民の皆さんにお伝えしなければと、今回のニュースのテーマにします。

市が説明する値上げすべき理由は、「医療費の急増などで国保の会計の収支が厳しい」ということにつきます。補足理由としては「自治体合併して(6年間)一度もあげていない」。

市は、最終的には国保加入者のH21年の所得額がまとまる5月にしか正確な調整ができない、予算は30%上げだが、その時、実際の引き上げが10%になるか20%かは、今は分からない、国保協議会で審査し、今度の6月議会で条例改正を提案、との意向を説明。

しかし、行政側が、収支などを概算して出してきた「約30%」引き上げの必要性の試算額の予算。どう考えても、「引き上げが20%で収まる」などということはあり得ないもの。

市民の皆さん、国保加入の皆さん、この値上げ案をどう思いますか。

私は、議員として、この3月議会で「大幅引き上げ予定の予算」に賛成することはできません。仮に、収支が合わないから値上げ不可欠と判断するなら、1年間は市民の合意を得るための努力が必要。

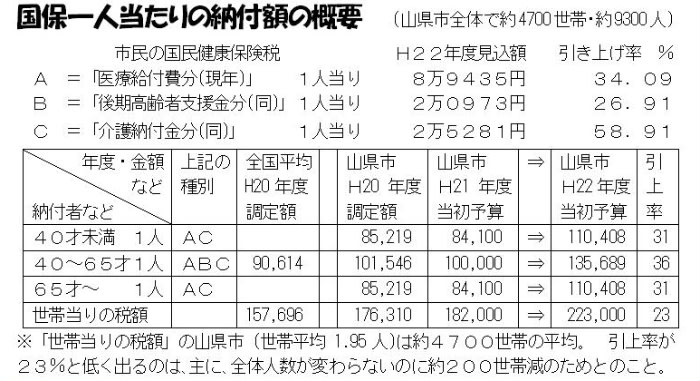

国保一人当たりの納付額の概要 (山県市全体で約4700世帯・約9300人)

市民の国民健康保険税 H22年度見込額 引き上げ率 %

A =「医療給付費分(現年)」 1人当り 8万9435円 34.09

B =「後期高齢者支援金分(同)」1人当り 2万0973円 26.91

C =「介護納付金分(同)」 1人当り 2万5281円 58.91

上記の種別 全国平均H20年度

調定額 山県市

H20年度調定額 山県市

H21年度当初予算 ⇒ 山県市

H22年度当初予算 引上率

40才未満 1人 AC 85,219 84,100 ⇒ 110,408 31

40~65才1人 ABC 90,614 101,546 100,000 ⇒ 135,689 36

65才~ 1人 AC 85,219 84,100 ⇒ 110,408 31

世帯当りの税額 157,696 176,310 182,000 ⇒ 223,000 23

※「世帯当りの税額」の山県市 (世帯平均 1.95人)は約4700世帯の平均。

引上率が23%と低く出るのは、主に、全体人数が変わらないのに約200世帯減のためとのこと。 |

(関連/2010年3月7日ブログ) ⇒ ◆国保税30%上げ・山県市/政府は失業者の国保保険料を軽減・前年給与の3割で/保険料年間上限引き上げ

特定の市道の用地買い上げに「9000万円」は とりやめを!

測量や道路用地購入費など約9000万円の予算。市の説明は、「『宅地化促進』のために、現在は農地であるエリアの周辺の土地を買い上げて『市道』として整備、宅地化を図りたい」。場所は「山県警察署」南東の新しい道路のカーブするあたり。

市の新年度総予算約120億円の「0.7%以上」をそこだけで使うという事業案がいつ生まれたのかの質問に、市は「今回の予算を作る中でできた案」と答弁。つまり、ごく最近。

私は、「市が先に道路を整備して、あとは民間で宅地」を、という政策の採用なら、まず「市の宅地化計画」を作るべきと、順番の間違い、無計画、事業や位置選択の不透明などを指摘し、反対。

毎年、「地域要望」に市は対処していますが、その希望の採択率は30%程度。しかも、合併後、毎年、予算が激減、今年は「17件、一件69万円~492万円までの合計3997万円」だけ。が、先の「山本地区」には17件とは別枠での要望採択「1000万円」。

新年度予算のこれら理解しがたい計画に、他の議員らからも異論続出。

【山県警察署】↓ ↓【 計画地域 】↓ 【高富中学校】↓→

※ 黒い太線部が道路用地

「左下、長さ184m幅5m」 「右上、長さ125m、幅5m」

新設道路と既設の広い道路との間に「団地を誘導したい」

(注:この交差点は事故多発)

| 山県市議会 3月定例会のこりの日程 3月15日(月)10時からは、「国民健康保険予算」等を審議する厚生常任委員会 16日(火)一般質問 19日(金)採決・閉会 |

一般質問 は 3月16日(火) 「9人」が通告、私は最後です。 午後2時から2時半ごろに始まると予想。

(テレビ放送は「4月2日(金)、9日(金)」の見込み)

社会的な弱者に対する基本姿勢と制度の充実 (答弁者/副市長)

1.生活保護の申請で役所のガードが固い、渋る、保護を早めに切る、などの指摘がある

2.「当事者から見ての分かりやすさ」という視点が欠けてはいないか

3.例えば、介護保険を利用しつつ障害者手帳をとると、より有利な場合も。周知や利用は

4.生活保護世帯や低所得世帯は「免除(減額)」ができるよう速やかに条例や制度の改正を

鳥獣被害対策の推進と強化は急務 (答/産業経済部長)

全国で、鳥獣による農産物や住宅地での被害が増加し、住民の困りごとが増え、自治体の課題にもなっている。近年、テレビの報道番組などでも、その重大で深刻な被害が紹介されることがある。山県市内の各所でも同様の問題がある。

1.「山県市鳥獣被害防止計画」は、有効に機能しているか

2.地域的、広域的対策はどのしていくのか

3.個人の鳥獣の捕獲等許可」の状況、今後は

4.住宅への対策は |

山県市選出の県議と市議の同時リコール (答/総務部長)

いわゆるリコール、つまり議会の解散、市長や議員・公務員の解職請求などは手間や経費がかかるとはいえ、民主主義の発展・維持のために不可欠な制度といわれる。しかし、効果が絶大なだけに手続きが複雑で分かりにくい。しかも、間違いは許されない。

ところで、山県市では選挙ポスター代の水増し事件について、「県議や市議を辞めないならリコールすべき」との声は根強い。検察が動かない中、市民の良識としてのリコールをするにあたり、間違いを防ぐために手続きや状況を確認し、選管の準備のために問う。

ア. 前回の市議選は無投票だったから「みそぎ」は済んでいないという人が多いが、一部には「済んだ」という人がいる。そこで無投票の意味を確認する。

原則として選挙後1年間はリコールできないが、例外として「無投票の選挙」の場合は、1年禁止の制限がない。法律がこのように規定している趣旨は、「無投票当選の制度は、投票をする煩わしさを避けるための制度であって、もし投票していれば法定得票に達しない者までも当選人となりうる。無投票の場合もリコールできないとすると、有権者の意思を尊重しないことになる。だから、いつでも投票による判定ができることとした」でよいか。

イ. 署名集め期間中の活動として、「議員のリコール署名を成功させよう」などの有権者に対しての宣伝活動、たとえば口頭、電話、手紙、集会、ポスター、チラシなどには特別に制限はなく、宣伝カーの制限もないとの理解でよいか。署名収集のための戸別訪問はできるか。新聞雑誌の報道や評論の制限もないとのことでよいか。 右に続く ⇒ |

選挙ポスター代水増し 辞職しない議員のリコールを!

今、「政治とカネ」が課題となっています。

首長や議員の選挙費用に関して「選挙公営」といって、選挙のときのポスター代、選挙カーの賃貸料やガソリン代、運転手の日当などを負担する制度があります。山県市議会議員選挙にかかる選挙公営のポスター代水増し詐欺事件、5人が市議を辞職しました。

他方で、横山善道県議、宮田軍作市議は辞職していません。

辞職しない議員について、県民から選ばれた人たちで構成する岐阜検察審査会は、2度も起訴すべきと決定して、検察庁に要求。しかし、検察庁は期待を裏切り続けています。

山県市民には、「県議や市議を辞めないならリコールすべき」との声が根強くあります。

検察が動かない中、「山県市民の良識」としてリコールをすることになりました。

正式な「開始期日」は今時点では未定です。今年は7月に参議院選挙、その任期前の署名収集禁止期間(5月26日~)があるので「いろいろな条件の検討」が必要なこと、かつ、「県議(署名60日間)と市議(署名30日間)の同時リコール運動」になること、これらから選挙管理委員会などに確認の上で、市民サイドで調整していくことになります。

これらことを3月5日、岐阜県庁で記者会見して、リコール実施を公表しました。

山県市のみなさん、世論を高めていただいて、是非、署名にご協力ください。

リコール運動としての署名集めなどを手伝っていただける方、お声をください。

(関連/2010年3月6日ブログ) ⇒ ◆県議と市議を同時リコール・開始/選挙公営・ポスター代の水増し詐欺/辞職せず議員を

左から続く ⇒ ウ.期日前投票、解職成立に必要な投票率や賛成の票数や率はどのようか。

エ. 署名が足らずに本請求ができないと、一般論として再度の請求がありうるがどうか。

オ. リコール運動は、議員の任期満了の前までできる。県議(定数1人)の場合(任期はH23年4月29日)、解職が決定すると生ずる「欠員1人」はどのように対策されるのか。 市議の場合(任期はH24年4月30日)の「欠員1人」はどのようか。 以上 |

| Trackback ( )

|

裁判所の違憲判決は珍しい。

その違憲判決が、昨年末から各地の高等裁判所で続いている。

国会議員の選挙の違法性を争うもの。

判決は、

「憲法は投票の価値の平等も要求しており、

現在の選挙制度は憲法の趣旨に反する」(大阪高裁)

「過疎地域への配慮から、現在の小選挙区の定数300のうち

まず1議席ずつ47都道府県に割り当て、

残りを人口比で振り分ける「1人別枠方式」を

格差の原因と認定。」 (福岡高裁那覇支部)

「過疎地の議員を地域の代弁者と想定することは、

国会議員は全国民を代表するという

憲法の立場と相いれない」(広島高裁)

そして、昨日12日の福岡高裁は、制度そのものを、制定当初から意見とまで断じた。

「1人別枠方式は制定当初から、

憲法が求める投票価値の平等に明らかに反する上、

区割りは議員の存立基盤であり、

ほかからの問題提起や司法による救済判断に

安住することなく、自ら率先して見直しを図るべき」

これら判決のことを整理しておいた。

また、ヤフーの「1票の格差」データと、「違憲判決」の意味についてウィキペディアを抜粋。

事実上「小選挙区」(一部は中選挙区)を採用している「都道府県」などの選挙はどうなんだろう?? と思いつつ・・・

人気ブログランキング→→ ←←ワン・クリック10点 ←←ワン・クリック10点

5位あたり

1票の格差とは/Yahoo! JAPAN - ニュース から

●衆議院選挙格差

議員1人当たりの有権者数(衆議院小選挙区平成19年9月)

多い選挙区

東京6区(479,424)、千葉4区(478,401)、北海道1区(470,397)

少ない選挙区

福井3区(215,941)、高知1区(215,516)、徳島1区(215,374)

総務省

●参議院選挙格差

議員1人当たりの有権者数(参議院選挙区平成19年9月)

多い選挙区

神奈川(1,201,631)、大阪(1,181,565)、北海道(1,160,413)

少ない選挙区

高知(327,444)、島根(301,015)、鳥取(246,103)

総務省

●都道府県ごとに配分した定数146と、全国を1単位とした比例区の定数96がある。

●定数配分 都道府県

8 東京

6 神奈川、埼玉、愛知、大阪

4 北海道、宮城、福島、栃木、茨城、群馬、千葉、新潟、

長野、岐阜、静岡、京都、兵庫、広島、福岡、京都

2 上記以外の県 |

●大阪高裁「一票の格差2倍は違憲」 衆院選の無効確認請求は棄却

サンケイ 2009.12.28

「一票の格差」が最大2.3倍になった今年8月の衆院選は憲法に違反するなどとして、大阪府箕面市の60代の男性が府選挙管理委員会に選挙の無効を求めた訴訟の判決が28日、大阪高裁であった。

成田喜達裁判長(菊池徹裁判長代読)は「憲法は投票の価値の平等も要求しており、現在の選挙制度は憲法の趣旨に反する」とした上で、「格差が2倍に達する事態は著しい不平等で違憲の評価は免れない」として、原告が居住する大阪9区の選挙は違法との判断を示した。選挙の無効確認請求は棄却した。

9月に全国の8高裁で起こされた一斉訴訟で初めての判決。

訴状によると、8月の衆院選の各選挙区の当日有権者数は、最多の千葉4区と最少の高知3区とで2.3倍の格差があった。大阪9区と高知3区との格差は2.05倍で、原告の男性は憲法15条などの解釈について「1人につき同じ価値の1票を保障している」とし、「選挙区割りは人口分布に基づいておらず違憲」と主張。これに対し、府選管側は「投票価値の平等は他の政策との関連で調和的に実現されるもの。区割りは国会の裁量の範囲を逸脱していない」と反論していた。

衆院選の定数配分をめぐる訴訟では、最高裁が最大格差が約5倍となった昭和47年と4.4倍だった58年の選挙を違憲と判断。また、最大格差3.94倍の55年と3.18倍の平成2年は「憲法の選挙権の平等に反する程度に至っていた」などと判示。一方、3倍未満のケースはすべて合憲と判断されている。

●1票の格差:昨年の総選挙「違憲」と指摘 広島高裁の判決

毎日新聞 2010年1月25日

公職選挙法により、国政選挙の無効確認の1審は高裁が審理。最高裁の判例は、衆院選で格差が3倍を超えた場合、違憲か違憲状態とし、最大2 「1票の格差」が最大2・30倍となった昨年8月30日投開票の衆院選は、法の下の平等を定めた憲法に反するとして、広島市中区の男性弁護士が広島1区の選挙無効を求めた訴訟の判決が25日、広島高裁であった。

広田聡裁判長は「既に合理性を失った政策目的に基づく選挙制度により格差2倍超の選挙区が相当数存在し、投票価値の平等を強く要求する憲法の観点から容認できない」とし、小選挙区全体を違憲・違法と判断。格差が2倍を下回った広島1区についても「(全体と)一体不可分」とした。ただ、選挙を無効とすれば公の利益に反するとし、請求は棄却した。

同衆院選の1票の格差を巡る訴訟では、09年12月の大阪高裁判決に続く違憲判断。議員1人当たりの有権者数は、最小の高知3区と最大の千葉4区との間に2・30倍、広島1区とは1・47倍の格差があり、東京の弁護士グループが全国8高裁に提訴していた。

現在の小選挙区の区割りは、定数300のうち47を各都道府県に一つずつ割り当て、残りを人口比で振り分ける「1人別枠方式」を採用。最大選挙区の人口を最小区の2倍未満にすることが原則だが、今回、有権者数が最小区の2倍以上の選挙区が45あった。

広田裁判長は1人別枠方式が格差を助長しているとし、同方式について検討。「地域特性への配慮は投票価値の平等に優越する憲法上の要請とは考えがたいし、昨今、過疎化の問題は全国課題と認識されている」として、「同方式導入の政策目的は既に合理性を失った」と指摘。「過疎地の議員を地域の代弁者と想定することは、国会議員は全国民を代表するという憲法の立場と相いれない」とも述べた。

その上で「国会が格差是正を怠っていたのは、裁量権の行使とは是認できず、選挙は違憲、違法」と国会の責任を強く指摘した。

公職選挙法により、国政選挙の無効確認の1審は高裁が審理。最高裁の判例は、衆院選で格差が3倍を超えた場合、違憲か違憲状態とし、最大2.17倍だった05年衆院選について07年6月、「合憲」と判断していた。【寺岡俊】

●1票の格差:小選挙区は「違憲状態」判決…高裁那覇支部も

毎日新聞 2010年3月9日

「1票の格差」が最大2.30倍となった09年8月の衆院選を巡り、那覇市の男性弁護士が沖縄1区の選挙無効を求めた訴訟で、福岡高裁那覇支部は9日、小選挙区全体を違憲状態と判断したが、選挙無効の請求は棄却した。

河辺義典裁判長は2倍超の格差について「投票価値の平等を侵害している」と指摘する一方、最高裁が定数配分や区割りを合憲と判断していたことから「国会が憲法上要求される合理的な期間内に是正しなかったとは言えない」と述べた。原告は上告する方針。

最小の高知3区と最大の千葉4区との間で2.30倍となった09年衆院選を巡る訴訟では、09年12月の大阪高裁、10年1月の広島高裁が違憲と判断。同2月の東京高裁は「国会が是正しなかったのは裁量権の逸脱とまでは認められない」として「違憲状態」としていた。

高裁那覇支部判決は、格差が2倍を超える定数配分や区割りが09年衆院選当時、憲法上の選挙権の平等の要求に反し、違憲状態に至っていたと指摘。過疎地域への配慮から、現在の小選挙区の定数300のうちまず1議席ずつ47都道府県に割り当て、残りを人口比で振り分ける「1人別枠方式」を格差の原因と認定した。

1票の格差を巡る訴訟で、最高裁は格差が許容される程度を超え、憲法の要求する選挙権の平等に違反する場合を「違憲状態」とし、その状態を是正するための合理的な期間が既に経過している場合を「違憲」と判断している。那覇支部判決も最高裁の判断を踏襲した。

公職選挙法により、国政選挙の無効確認訴訟の1審は高裁で審理される。【三森輝久】

【ことば】1票の格差

有権者の1票の価値を選挙区間で比べた際の差。選挙区の人口(有権者数)を議席数で割り、議員1人当たりの人口が最も少ない選挙区を基準に倍率で表す。

●昨夏衆院選1票の格差、初の「合憲」判断 東京高裁

朝日 2010年3月11日13時43分

昨夏の衆院選をめぐり、選挙区の人口が異なることで「一票の格差」が生じたのは憲法の平等原則に違反するとして、東京と神奈川の有権者が選挙無効を求めた訴訟の判決が11日、東京高裁であった。

稲田龍樹裁判長は、格差が拡大していることを「憲法上好ましくない」としながらも、「著しい不平等状態だったとはいえない」と判断。区割りは合憲だったと述べ、原告側の請求を棄却した。

格差が最大で約2.30倍だった同選挙をめぐり、合憲判断が示されたのは初めて。公職選挙法は国政選挙の無効を求める際の提訴先を高裁と定めている。同様の訴訟は全国7高裁と福岡高裁那覇支部に起こされ、これまでに大阪、広島両高裁が「違憲」、東京高裁の別の裁判部と那覇支部が「違憲状態」と判断していた。今回の原告側は、合憲判決を不服として同日、最高裁に上告した。

この日の判決は、すべての都道府県に選挙区を一つずつ割り当てたうえで、残った選挙区を人口比で配分する「1人別枠方式」について、一票の価値に不平等が生じる大きな原因となっていると認めたうえで、「合理性に何らの問題もないとはいえない」と言及。さらに、2005年の国勢調査時点での一票の格差が、00年よりも大きく悪化していることは「憲法上好ましいものではない」と述べた。

しかし、05年時点で格差が2倍を超えていた選挙区が48と全体の約6分の1にとどまることを踏まえ、「区割りが憲法に違反するものだったとはいえない」と結論づけた。

◇

判決を受け、原告側代理人らが記者会見を開いた。升永英俊弁護士は「信じがたい」とあきれるように話した。「今日の判決が全体を支配するとは思っていない」と語り、最高裁で逆転させることに意欲を見せた。

久保利英明弁護士も「ほかの裁判所へも似たような主張、証拠を出しているのに、一つだけ結論が違うのは、裁判官が不勉強だからではないか」と批判した。

●1票の格差:福岡高裁「違憲」 「1人別枠」も否定--09年衆院選

毎日新聞 2010年3月13日

「1票の格差」が最大2・30倍に達した09年8月の衆院選小選挙区の違憲性が争われた訴訟で、福岡高裁(森野俊彦裁判長)は12日、格差を「違憲」と判断し、1人別枠方式については「導入の必要性も合理性もなく、制定当時で違憲・違法だった」と指摘した。

別枠方式で区割りを決めた94年時点で違憲と判断した判決は、弁護士グループが起こした一連の同種訴訟では初めて。

原告の男性弁護士(福岡市南区)が求めていた福岡2区の選挙無効については「公共の福祉を害する」として棄却した。原告側は上告する方針。=一部地域既報

森野裁判長は1人別枠方式の導入目的を07年の最高裁判決の少数意見を引用し、(1)過疎地域を含め国民の意見・利害を均等に反映させる(2)中選挙区からの移行による激変緩和--と説明。その上で「(1)は国会議員は全国民の代表という憲法の立場と衝突し、(2)は選出議員減少で死活問題に直面した議員らに対する延命策にすぎない」と合理性を否定した。

さらに都道府県別に人口比例配分した場合(裁判所の試算)に格差が約1・6倍にとどまったことや、福岡2区を含む45選挙区で格差が2倍以上になった点に言及。「前回選挙から4年近く放置した国会の不作為は、その裁量の範囲を相当に認めても逸脱している」と述べた。

「1票の格差」は有権者の1票の価値を選挙区間で比べた際の差。選挙区の人口(有権者数)を議席数で割り、議員1人当たりの人口が最も少ない選挙区を基準に倍率で表す。

原告側は有権者数最少の高知3区の選挙権の価値を1票とすると、福岡2区は0・49票の価値しかなく、原告は憲法が定める選挙権の平等の保障に反すると訴えていた。【和田武士】

●「1票の格差」福岡高裁判決要旨

2010/03/12 20:49 【共同通信】

「1票の格差」をめぐる訴訟で、福岡高裁が12日言い渡した判決の要旨は次の通り。

【憲法の理念】

憲法は、投票価値について「誰もが過不足なく1票を有する」を理念としており、平等を完全な形で実現することは不可能であるにしても、理念の無視は到底許されない。国会もこの点の裁量の範囲はおのずから限定される。一方、憲法は都道府県という行政区画を考慮した選挙区画定を許容していると認められるが、その結果が平等の理念を無視するものになるならば、その段階で見直すべきなのは当然だ。

【本件選挙の検討】

試みに人口比例原則を採用し、2008年9月現在の各都道府県の有権者数を基に、議員総定数300を割り当ててみると、都道府県別の最大格差は鳥取県の1・636で、ほかはすべて1・5未満。人口比例だけに基づく配分であれば、「誰もが過不足なく1票を有する」との理念を無視するまでに至らず、憲法も許容したといえる。

投票価値の平等は、憲法が求める最も重要な理念であり、民主主義の要。本来の人口比例原則から逸脱する方式は、導入の必要性も合理性もない。1人別枠方式は、制定当時、既に違憲、違法だったと断ずるほかない。

衆議院議員選挙区画定審議会設置法3条1項は、各選挙区の人口の最多を最少で割った数が2以上にならないよう規定し、配慮しているが、規定の趣旨や書きぶりからみて、できる限り1対1に近づけることを目標としておらず、「誰もが過不足なく1票を有する」との理念を目指していない点で、合憲的に解釈することは困難だ。

本件選挙での議員1人当たりの人口数の格差は、05年10月実施の国勢調査で高知3区と原告が所属する福岡2区との間で2・096。2倍を超える選挙区は48あり、憲法が求める投票価値の平等理念を大きく逸脱する。人口比例原則による配分の最大格差である約1・6とも大きな差があり、容認できないことは明らかだ。

【合理的期間論】

違憲判断には、国会による現実的、合理的な是正期間があったか否かを踏まえる必要があるとの「合理的期間論」がある。合憲に改める作業に着手した後、一定の猶予期間を想定し、なお放置した場合に違憲と判断すべきというものだ。最高裁判決が1人別枠方式を合憲と評価していることを視野に入れれば本件でも検討が必要となる。

しかし、1人別枠方式は制定当初から、憲法が求める投票価値の平等に明らかに反する上、区割りは議員の存立基盤であり、ほかからの問題提起や司法による救済判断に安住することなく、自ら率先して見直しを図るべきなのに、その努力をしない点が問題。区割りに関して合理的期間論を採用すること自体疑問だ。

最大格差が2倍以上である状態を前回選挙から4年近く放置し、選挙当日の最大格差は2・304まで達し、2倍を超える選挙区は45に上った。仮に、区割り規定が、制定当時に合憲だったとしても、その後、人口の変動などにより、違法性を帯びるようになったというべきだ。是正する姿勢をまったく見せないままに放置した国会の不作為は、裁量の範囲を逸脱している。合理的期間論を採用しても選挙は違憲というべきだ。

【結論】

請求は、福岡2区の選挙が違法という点で理由があるが、無効とした場合の公益の著しい障害などを考慮すると、請求を棄却し、選挙の違法を宣言するのにとどめるのが相当だ。

違憲判決 /出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

日本では特に、最高裁判所による判決をいう。ただし、下級裁判所も違憲審査権を行使することはできる。しかし、下級裁判所の違憲判決については必ず最高裁判所への上訴が認められる(民事訴訟法第312条・第327条・第336条、刑事訴訟法第405条第1号・第433条など)ため、確定判決としての違憲判決は原則として最高裁判所が下すこととなる。

仮に特定の案件に関して最高裁判所への上訴がなされずに確定したとしても、その憲法的論点については、その後、他の案件にて最高裁判所が審理した際に異なった判断がなされる可能性があることから(これはいわゆる判例変更にはあたらない)、終審裁判所としての最高裁判決が特に重みがあるとされる。

最高裁判所で違憲判決を出すには、15名で構成される大法廷において最低9人が出席し、最低8人が違憲判決を支持することが必要である。 |

| Trackback ( )

|

徐々に政権の鳩山・平野ラインの本音が具体化している沖縄の普天間基地移設問題。

しかし、その実現は困難さが伴う。

各地の反対意思は強まるばかり。

混迷の原因は、たぶん、初めから小手先で収めようとしたことにあるのだろう。

どこでも、民主党案総スカンで、結果として鳩山政権の墓穴を掘ることになりそうな気配だ。

(関連) 2010年1月26日

⇒◆沖縄・名護市長選/辺野古矢普天間のゆくえ/報道の比較/官房長官の「斟酌理由ない」発言

ところで今日は、議会の所属常任委員会の質疑。

終わったら、夜中までにニュースづくりを終えないといけない。

人気ブログランキング→→ ←←ワン・クリック10点 ←←ワン・クリック10点

5位あたり

●基地問題検討委、協議打ち切りも…官房長官

2010年3月3日20時01分 読売新聞

平野官房長官は3日の記者会見で、沖縄県の米軍普天間飛行場の移設先候補の絞り込み作業の進め方に関し、これまで移設先を協議してきた政府・与党の「沖縄基地問題検討委員会」での今後の作業は「検討という意味では無いかもしれない」と述べた。

近く予定される社民、国民新両党からの候補地の提案を受けた後は、検討委を打ち切り、水面下で選定作業に入る考えを示したものだ。

これに関連し、鳩山首相は3日夕、記者団に、移設案を絞った後の対米交渉の担当者について「平野長官というより岡田外相、北沢防衛相が正面に出て交渉する形が望ましい」と述べた。

●普天間基地移設問題 沖縄県議会代表、平野長官らに県内移設に反対する意見書提出

FNN 03/11 21:12

沖縄のアメリカ軍普天間基地の移設問題をめぐり、沖縄県議会の代表は11日、平野官房長官ら関係閣僚と会談し、沖縄県内への移設に反対する意見書を手渡した。

新里沖縄県議会代表は「沖縄に基地は全部押しつけて、自分のところは嫌だと言っている。このことに対しては、私、沖縄県民は等しく怒りを持っています。まさにこれは沖縄差別ですよね。そういうことでいいのかということは、明確に言いたい」と語った。

沖縄県議会の代表は首相官邸で、平野長官に対し、普天間基地の県内移設を断念するよう求め、意見書を手渡した。

これに対し、平野長官は「普天間の危険性の除去、安全保障、沖縄県民の思いを実現させていきたい。これからまとめていく」と述べるにとどめた。

沖縄県議会は2月、基地の県内移設に反対し、国外や県外への移設を求める意見書を全会一致で可決している。

●在日米軍再編:普天間移設 市長「岩国が移設の候補地なら抗議」 /山口

毎日新聞 2010年3月10日

政府・与党の沖縄基地問題検討委員会に社民党と国民新党案が提出されたのを受けて、岩国市の福田良彦市長は9日、「普天間飛行場の移設候補地として、社民党が岩国基地を挙げているならば、同党に断固、抗議する」と述べた。3月定例市議会の一般質問に関連して述べた。

福田市長は「報道によれば、社民党案の国内候補地として岩国基地が挙がっているという。2月20日に北沢俊美防衛相が『岩国を移転先として検討していない』と述べたので安堵(あんど)したばかり。それなのに社民党が候補地としたのなら、地元の事情を知らない」と述べた。

●普天間移設案に岩国基地 市長、強い不快感

朝日 2010年03月09日

米軍再編に伴う普天間飛行場(沖縄)の移設問題で、岩国市の福田良彦市長は8日、社民党が国内移転先の一つに岩国基地を挙げていると報道されたことに、「事実であれば大変遺憾」と強い不快感を示した。

また、艦載機移転問題や米軍住宅計画が浮上した愛宕山地域開発事業跡地の国への売却問題に「住民投票のつもりはない」と述べた。市議会一般質問で答えた。

普天間問題では、社民党が政府与党の沖縄基地問題検討委員会に出す移設案の中に岩国など複数の地名を記した国内移転案を盛り込む方針、と2月末に報道された。8日に開かれた同検討委では、社民党は国外への全面移転を基本とする案を提示。それまで当面の間、国内に移転する案も併記し、国内の候補地10カ所前後を盛り込んだが、具体的な場所は公表しなかった。

大西明子議員(共産)から対応を問われた福田市長は、先月に市を訪れた北沢俊美防衛相が「岩国への移転は考えていない」と説明したことをあげ、「市民の不安も払拭(ふっしょく)されるのではと考えていた矢先であり、大変遺憾だ」と答弁。社民党に対し「強く抗議するとともに再考を求めたい」と語気を強めた。

一方、藤井哲史議員(清風クラブ)は、民意を問う住民投票の考えを質問。市長は艦載機移転の是非を問うた06年の住民投票に「生じたものは市民の中の対立でしかなかった。違うやり方があったのでは」としたうえで、「議会制民主主義を最大限尊重している。私の立場で市民の声を聞いていく」と述べ、その考えがないことを示した。

このほか、米軍岩国基地の滑走路沖合移設事業について防衛省が早ければ5月にも新滑走路の供用を始める方針を示したことには、騒音の影響を測るため空母艦載機による試験飛行をするよう国に要請する考えも明らかにした。試験飛行に関しては2007年12月に市が要望したが、国は「沖合移設が完成すれば騒音状況が明らかになる」として難色を示していた。

●普天間訓練移転、受け入れられず=大分知事

時事 2010/03/09-12:59

大分県の広瀬勝貞知事は9日、米軍普天間飛行場(沖縄県宜野湾市)移設問題をめぐる政府・与党の沖縄基地問題検討委員会で、国民新党が訓練の一部を県内の陸上自衛隊日出生台演習場に移転する案を提出したことについて「県に話は一切きていない。検討の過程だと思うが、こういう話が出てくるのは無責任な気持ちがする。これ以上の負担増は受け入れられない」と話した。県庁内で記者団の質問に答えた。

大分県は1998年から在沖縄米軍による実弾射撃訓練を同演習場で受け入れており、この1~2月には7回目となる訓練が行われている。

日出生台に地元反発 普天間訓練移転先で

大分合同新聞 2010年03月09日

沖縄基地問題検討委員会に8日、国民新党が示した米軍普天間飛行場訓練移転先の一つに日出生台演習場が含まれた。同演習場は沖縄から移転した米海兵隊の155ミリりゅう弾砲実弾砲撃訓練を1998年度から受け入れており、2月に7度目の訓練を終えたばかり。住民や自治体トップは「これ以上の負担はあり得ない」と強く反発している。

演習場に隣接する玖珠町小野原地区で暮らす衛藤泰規日出生南部地区自治委員会長(62)は、「既に米軍訓練の負担を受け入れているので候補に挙がるとは考えてもみなかった」と話す。夏は演習場内を畜産農家が放牧地として使っており、米軍訓練がさらに増えることへの影響を懸念。「これ以上の訓練増は絶対に容認できない」と話す。

同地区で畜産を営む衛藤洋次さん(50)は「沖縄の負担の現状に心が痛み、どうにかしなければとも感じていた。ただし、実弾砲撃訓練の縮小廃止を願うわたしたちの気持ちとは逆に訓練は拡大し、住民配慮への約束事も守られていない。だから、普天間の訓練が日出生台に移転することには断固反対だ」と話す。その上で「沖縄のためには国外移転すべきだ」と訴える。

地元市町のトップも反対姿勢を示す。坂本和昭九重町長は「実弾砲撃訓練を受け入れている経緯がある。これ以上の訓練受け入れは絶対に反対」。首藤奉文由布市長や朝倉浩平玖珠町長は「突然のことで大変驚いている」と感想。現時点で打診はないが「実弾砲撃訓練についても縮小廃止を求めてきている。今回の移設も到底容認できるものではない」とコメントした。

●普天間移設反対の意見書可決へ 大村市議会運営委が申し合わせ

長崎 03.11

大村市議会は11日、議会運営委員会(田中秀和委員長)を開き、12日の市議会本会議で、米軍普天間飛行場(沖縄県宜野湾市)の大村航空基地への移設に反対する意見書を可決することを申し合わせた。

同市議会は既に2月12日の臨時会で、普天間飛行場を同基地へ移設することに反対する決議を全会一致で採択していた。政府・与党の沖縄基地問題検討委員会で、社民、国民新両党が、同基地を移設候補地とする案を提示したため、意見書を可決することにした。

意見書では「大村市では長崎空港A滑走路周辺における航空機の騒音問題が50年の長きにわたって未解決のまま。同基地が移設候補地として挙がったことに、周辺住民は憤りをあらわにしている」と指摘。同基地への移設は到底容認できないと断固反対を訴える内容。

意見書は鳩山由紀夫首相らに送付する。同市では、町内会長会が主体となった反対集会も予定しており、松本崇大村市長、市議会、地域住民の三者が普天間の市内移設に「絶対反対」の態度を鮮明にした。

●勝連沖埋め立て検討 普天間移設 平野氏腹案

浮原島と宮城島間 沿岸案上回る規模

沖縄タイムス 2010年3月11日

勝連沖案のイメージ図 [画像を拡大]

【東京】米軍普天間飛行場の移設問題で、平野博文官房長官が勝連沖に1800メートル級の滑走路を建設する案を検討していることが10日、分かった。

米軍ホワイトビーチ(うるま市)東側の浮原島と宮城島の間の海域約200ヘクタールを埋め立て、普天間のヘリ部隊を移設する構想。名護市辺野古沿岸部へ移設する現行案の埋め立て面積160ヘクタールを上回る大規模な案に、地元が反発するのは必至だ。(吉田央)

平野氏は米軍キャンプ・シュワブ(名護市)内の陸上部に約500メートルのヘリコプター着陸帯(ヘリパッド)を建設し、訓練や固定翼機の離着陸は九州などに移転する案も検討。

勝連沖とシュワブ陸上の2案を腹案として、8日の沖縄基地問題検討委員会に社民、国民新が提出した案と突き合わせ、政府案を絞り込む考えとみられる。

平野氏はすでに勝連沖埋め立て案を推進する県内の経済人と接触しており、同案の説明を受けた模様だ。

一方、島袋俊夫うるま市長は反対しているほか、公有水面の使用権限を持つ仲井真弘多知事も「無理筋」と批判しており、実現は困難とみられる。勝連周辺海域はモズクの産地で、漁業関係者の反発も予想される。

政府関係者によると、平野氏は同海域が現行案の辺野古海域と比較して希少生物が少ないほか、浅瀬が広がり滑走路が建設しやすいことを利点とみている。米海兵隊の一部が同案を推しているため、米側の理解を得られやすいともとらえている。

県によると、浮原島北東約1キロ沖には、ヨコヒシと呼ばれる重要サンゴ群集が広がり、大型のコモンシロサンゴや塊状ハマサンゴなどが生息している。だが、同海域が沖合のため「沿岸域における自然環境の保全に関する指針」は未作成で、自然環境の詳細は不明だ。

●普天間基地存続を示唆 前原、平野両氏

サンケイ 2010.3.11 13:15

前原誠司沖縄担当相は11日午前の参院予算委員会で、米軍普天間飛行場(沖縄県宜野湾(ぎのわん)市)の移設問題に関し、「仮に(同飛行場の)跡地利用の問題が起きたときにはしっかり取り組みたい」と述べた。普天間飛行場の存続を意味するともとれる「仮に」という発言に対し、質問した自民党の島尻安伊子氏が撤回を求めた。

しかし、前原氏は「今、平野博文官房長官の下で代替地が議論されており、その結論を待ちたい」と語り、撤回を拒否した。平野氏も「普天間飛行場の危険除去とは(飛行場が)なくなるという認識か」との質問に対し、「究極の姿としては、その通りだ」と述べ、移設先の選定が難航した場合、同飛行場が存続する可能性を示唆した。

●普天間、日米事務レベル協議へ 陸上案で最終調整、社民説得の狙いも

サンケイ 2010.3.8 01:30

米軍普天間飛行場(沖縄県宜野湾市)移設問題で、米軍キャンプ・シュワブ(同県名護市)陸上案などの具体化を検討するための日米外務・防衛事務レベル協議が発足する方向となった。

日本側が米政府に要請し、近く協議が始まる見通し。政府はこの協議で、日米合意に基づく現行案を放棄し、シュワブ内陸部に1500メートル級滑走路を建設する「陸上案」を軸に米側の理解を求める構え。政府・与党内で他の案も浮上して議論が混乱しているため、日米協議で案を淘汰(とうた)し、「国外、県外」を強く主張する社民党などへの説得材料とする狙いもある。

協議では、「陸上案」を軸に最終調整を進める。事務レベルで、滑走路の建設場所や長さ、騒音状況など、技術的な問題を具体的に検証する。

政府・与党内では「陸上案」以外にも、シュワブ陸上部にヘリコプター離着陸帯(ヘリパッド)を建設する案や米軍ホワイトビーチ(同県うるま市)と沖合の津堅島の間を埋め立てる案も浮上している。さらに、政府・与党の沖縄基地問題検討委員会の8日の会合で、社民党が米領グアム島など国外への全面移設案などを提示し、国民新党は陸上案に加えて米軍嘉手納基地統合案を示す運びだ。

これを受けて、政府は日本側の案をひとつに絞り込まずに米側に複数案を正式に提示する構えだ。社民党や国民新党などの案を抱える中で、政府・与党内で議論を強引にまとめようとすれば、収拾がつかなくなる懸念があるからだ。

政府としては、新たに発足する見通しの外務・防衛審議官クラスの事務レベル協議の中で、米側の意向を確認しながら、しだいに議論を集約したい考え。この協議内容を材料として、社民党などを説得する狙いもありそうだ。

政府はこれらの対米協議と国内調整を並行して進め、外務・防衛担当閣僚による日米安全保障協議委員会(2プラス2)を5月に開催して最終決着を図る方針だ。

ただ、米政府はシュワブ沿岸部に移設する現行案が「最善」との姿勢を崩していない。このため、陸上案に議論を集約していこうという日本側の思惑が成功するかどうかは不明だ。さらに、陸上案については地元・沖縄は反発を強めており、政府は平野博文官房長官が沖縄入りし、直接説明することも検討している。

●[陸上案反対決議]もはや「県内」は無理だ

沖縄タイムス 2010年3月9日

名護市議会は、米軍普天間飛行場移設問題で政府が検討しているキャンプ・シュワブ陸上案に反対する意見書を全会一致で可決した。同案を政府・与党の沖縄基地問題検討委員会に提出した国民新党に対する抗議決議も全会一致で可決した。

自民党政権が進めようとした辺野古沿岸部への移設を断念したと思ったら、今度はシュワブ陸上案の浮上である。陸上案はかつて名護市が拒否したいきさつがあり、市議会の怒りは当然である。稲嶺進市長は、可決直後の施政方針演説で「辺野古の海、陸上にも新たな基地を造らせない」とあらためて不退転の決意を表明した。

県議会も県内移設に反対し、国外・県外移設を求める意見書を初めて与野党全会一致で可決している。シュワブ陸上案については県議会、名護市議会だけでなく、仲井真弘多知事も反対の意向である。政府の強行は許されない状況だ。

鳩山由紀夫首相は、自民党政権を念頭に「以前の内閣は、公約を守らなくても大したことはないと言った。国民はそういう政治に鉄ついを下した」と政権交代の意義を強調している。民主党政権が公約に反し、民意を軽んじるのなら政権交代の意義を自ら否定することになる。

日米安保条約のコストとしての米軍基地は、各県が応分に負担すべきなのは言うまでもない。本土と、これまで過重負担してきた沖縄との差別的な関係を変える機会でもあるのだ。

8日の検討委で社民党は米領グアムへの国外移設を中心に、訓練を九州など県外で行うなどとする3案、国民新党はシュワブ陸上案など県内移設2案を委員長の平野博文官房長官に提示した。社民党は案を平野氏には伝えたが、公表しなかった。平野氏も自身の案を公表していない。

政府はこれらの案を基に3月中に政府案をまとめる予定だ。政府案は水面下で進められる。おかしいのは、政府はすでにシュワブ陸上案を米側に打診していることだ。検討委はアリバイづくりの場にしかすぎなかったのか。そもそも3党連立政権下の検討委とは何だったのか。

性格付けがあやふやで、政府案を決めるにあたってどこまで権限があるのか、当初からはっきりしなかった。平野氏は社民党の意向を受け、これからも随時、検討委を開くとしているが、これが「政治主導」の内実ならばお寒い限りだ。

国民新党案は県選出の下地幹郎国対委員長が主導した。政府が検討しているシュワブ陸上案は下地氏の案を下敷きにしている。

県外移設をまともに検討していないのになぜ、県内移設になるのか。社民党も、県外自治体に対し負担を要請する作業をせず、逆に反発を恐れ、案を公表しなかったという意味では責任逃れに映る。

下地氏は「本土に受け入れる素地がない」と言う。シュワブ陸上案については県議会、名護市議会とも足並みをそろえて反対しており、沖縄こそ、受け入れる素地はないというべきである。

| Trackback ( )

|

昔から言われていた「非核三原則」。

そこにある、核兵器を搭載した米軍艦船の日本への寄港を事実上認める了解があったかどうかについての長年の疑問。

政府は・・・米軍による核の持込はない

国民は・・・持ち込んでいるに決まっている

3月9日の今の政府の報告書の公表(下記でリンク)。

報道では、日本が持ち込み認めることを合意していたとした。

「暗黙」というが妙だけど。

朝鮮半島有事の際の米軍の在日米軍基地の自由使用や

沖縄への核の再持ち込みなどの秘密文書の存在も確認した、

という。

これについては、

政府内の引き継ぎがなく、政府を拘束していない、

との理由から「密約とは言えない」

これも、妙。

ともかく、国民には歴代の内閣が「持ち込みはない」と否定していた。

暴いたのは今の内閣だけど、沖縄の基地問題、政府のハラを隠し続けている根底が自民政権時代と同じに思える人は少なくないと思う。

ところで今日は、ここの議会の委員会。

所属委員会ではないから傍聴。

明日は、所属委員会。

このあいまに、いつも発行している市内全戸配布の「新しい風ニュース」を明日中に作る。

あす、金曜日の夜までに印刷を終えないといけない。

人気ブログランキング→→ ←←ワン・クリック10点 ←←ワン・クリック10点

6位あたり

有識者委員会報告書

外務省 いわゆる「密約」問題に関する有識者委員会報告書 2010 年3 月9 日 / 107ページ 801KB 外務省 いわゆる「密約」問題に関する有識者委員会報告書 2010 年3 月9 日 / 107ページ 801KB

目次

はじめに・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2 頁

序論 密約とは何か・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4 頁

第一章 アメリカの世界戦略と日本・・・・・・・・・・・・・9 頁

第二章 核搭載艦船の一時寄港・・・・・・・・・・・・・・ 19 頁

第三章 朝鮮半島有事と事前協議・・・・・・・・・・・・・ 47 頁

第四章 沖縄返還と有事の核の再持ち込み・・・・・・・・・ 57 頁

第五章 沖縄返還と原状回復補償費の肩代わり・・・・・・・ 81 頁

補章 外交文書の管理と公開について・・・・・・・・・・ 95 頁

おわりに・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 105 頁

付録 本委員会の活動の記録・・・・・・・・・・・・・ 107 頁

|

●報告書 全文は長いので、共同通信の「日米密約に関する報告書詳報」

⇒ 2010/03/09 17:32 【共同通信】

●核艦船寄港、暗黙の合意 有識者委報告、日米間に「広義の密約」

日経 2010.3.10

日米の密約問題を検証していた外務省の有識者委員会(座長、北岡伸一東大教授)は9日、岡田克也外相に報告書を提出した。1960年の日米安全保障条約改定時に、核兵器を搭載した米軍艦船の日本への寄港を事実上認める了解があったかどうかについて、「暗黙の合意」があったと指摘、明確な文書がない「広義の密約」だったと結論づけた。

朝鮮半島有事の際の米軍の在日米軍基地の自由使用や沖縄への核の再持ち込みなどの秘密文書の存在も確認した。

有識者委は(1)核搭載艦船の一時寄港・領海通過(2)朝鮮半島有事の際の米軍による在日米軍基地の自由使用(3)緊急事態の際の沖縄への核の再持ち込み(4)沖縄返還の原状回復費の肩代わり――の4密約を検証対象とした。いずれも60~70年代に交わされたとされる。

自民党の歴代政権は国会答弁で密約の存在を否定していた。報告書は文書があるものを「狭義の密約」とし、文書がなくても暗黙の合意が成立した取り決めを「広義の密約」と分類した。(09日 15:49)

●日米密約:有識者委報告書 原彬久氏、信夫隆司氏、我部政明氏の話

毎日新聞 2010年3月10日

◇日米の相互不信が密約生んだ--原彬久(はら・よしひさ)東京国際大大学院教授

国家間の密約は当事国間に相互信頼が成立しない時に生まれる。また密約により不利益を被る一方の政府が、国民に説得する自信がない場合に生まれやすい。

60年の二つの「密約」は、日米が同盟関係だったとはいえ、相互不信ゆえに生じたといえる。

核持ち込み密約について今回の報告書は、密約文書の「討議の記録」はコピーしか発見されず明確な文書による「狭義の密約」ではないが、「暗黙の合意」という「広義の密約」はあったとした。

密約の存在を認めた結論自体はおおむね正しい。たとえフルネーム付きの密約本体が発見されなくても、「独自」の解釈を作り上げて国民に虚構の姿を見せてきた事実に変わりはない。

朝鮮有事密約は、密約が結ばれた経緯が明らかになるとともに、日本にとって「不本意」だったことが明確になった。本来の事前協議の効果を阻害する政治的意味を日本側は深刻に受け止め、それがその後、佐藤内閣が密約を事実上失効させる代わりに安全保障上の日韓一体化を公然と打ち出すことに結びついた。

厳しい米ソ冷戦からすればやむを得なかったが、その後の内閣が密約を隠匿しあいまいにした過ちは重大だ。外交文書の欠落が今なおかなりあることを示しており、安保改定の一部重要文書が確認されなかったのは残念だ。報告者によっては欠落を補うため推定に頼る部分が目立った。今後とも、1次資料の収集と学問的検証が必要だ。

◇合意文書「知らぬ」と言えるか--信夫隆司(しのぶ・たかし)日大法学部教授

情報公開法施行から約10年が経過した。その間、外務省は密約に関する文書をまったく開示してこなかった。その意味で、外務省調査チームが明らかにした公文書には目を見張るものがあった。ただ、有識者委員会の報告書には、時間の制約があったとはいえ、私と意見を異にする点が多々ある。

「沖縄返還時の核再持ち込み」について、報告書は、佐藤栄作首相の密使を務めた故若泉敬氏とキッシンジャー大統領補佐官の手による非公開の「合意議事録」を「必ずしも密約とは言えない」との見解を示したが、疑問が残る。

両氏の交渉経過は、米公文書に記録され、重要な役割を果たしていたことは明白だ。当時の政府の最高首脳同士が署名して交わした合意文書は、米側が共同宣言だけではあいまいさをぬぐえないと危惧(きぐ)した。そのため、日本側に働きかけて作られたものである。有事の際に米側から示されたとすれば、果たして歴代首相が「ノー」「知らない」と言えただろうか。

今回は、4件の密約の調査に絞られていた。ただ、密約はそれらに限られない。密約の構造を理解すれば、地位協定、思いやり予算など、他の密約も推定できる。これまで密約を否定してきたことによって、わが国の安全保障を考える機会が奪われた。

政権交代により実現した密約調査ではあるが、これでおしまいではない。わが国の安全保障のあり方を真剣に考える第一歩にすぎない。

◇記録の公開こそ外交の原点--我部政明(がべ・まさあき)琉球大教授

当時に秘密とされ、今もって公開されない約束(あるいは合意)を密約という。これが、市井の人の理解だ。外交に関し、さまざまなレベルの外国政府との約束があろう。が、政府は外国政府との重要な約束事を主権者に知らせなければならない。民主主義の基本だからだ。

沖縄の施政権返還協定で米国へ3億2000万ドルを日本が支払うとしたことについて、報告書は、次の二つを3億ドルの「外枠」として政府が「扱う方針」をとった、と記す。米国が支払うとされる原状回復補償費400万ドル、日本の要求するVOA(海外向け短波放送「米国の声」)の撤去費1600万ドルのことだ。

公開文書を読むと、追加された2000万ドルは、やはり米国の負担を肩代わりするものであった。国会で問題となった72年4月に、政府は3億2000万ドルをどう使うかは米国の自由だとの「対処」策をたてた。少ない文書から垣間見られる過程は、政府が肩代わり文書を密約として認識し、漏えいを予知して作ったことを物語る。密約を「広義」「狭義」で定義しようが、国民へうそをついたことに変わりはない。

存在が明らかになった以上、政府には秘密の了解ないし合意についての説明責任がある。密約はないといまだに主張する政府は、文書が「不存在」ではなく、こうした約束は「なされなかった」ことを証明しなければならない。外交記録の公開こそ国民から信頼される外交の原点である。

●[密約報告書]暴かれた「国家のうそ」

沖縄タイムス2010年3月10日 09時05分

自民党政権の下で政府は、事あるごとに日米密約の存在を否定してきた。国会審議で、記者会見で、私たちは何度、密約否定の発言を聞いたことか。

密約は一切なかった―政府がそう強調していたにもかかわらず、実際には、日米の間で核持ち込みなどに関する密約が交わされていたことが、外務省有識者委員会(座長・北岡伸一東大教授)の調査で分かった。

密約そのものの是非が問われなければならないのは当然だが、それ以上に問題なのは、「密約は存在しない」と言い募り、国民を欺き続けてきた歴代政権の姿勢である。

調査の結果、明らかになったのは、政府の「うそと不正直」だ。

有識者委員会は9日、日米4密約に関する報告書を岡田克也外相に提出した。「同盟の闇」を明るみに出した調査結果であり、政権交代が実現しなければ調査そのものが実現しなかっただろう。

核持ち込みに関する事前協議について政府は、核搭載艦船の一時寄港も「事前協議の対象になる」と答弁してきたが、実際には、「寄港は持ち込みに当たらない」との米側の主張に沿った暗黙の合意が成立していた、と報告書は指摘する。

日本政府は非核三原則を「国是」としながら、その一方で、米国の「核の傘」に依存するという二律背反的な政策を取り続けてきた。冷戦の下で政府は、問題をあえてあいまいな状態にしておくことによって、事前協議の「持ち込ませず」を空洞化させていたのである。

報告書は密約を「公表されている合意などと異なる重要な内容を持つもの」と定義した上で、有事の際の沖縄への核再持ち込みを認めた秘密合意については、政府内の引き継ぎがなく、政府を拘束していない、との理由から「密約とは言えない」と結論づけている。

この結論は不可解だ。秘密の合意議事録が作成されたのは事実であり、現に、佐藤栄作首相とニクソン大統領が署名した合意議事録が佐藤家から発見されてもいる。密約に対して県民が抱く一般的なイメージと報告書の結論がかけ離れてしまった。

有識者委員会の報告書も、密約が「なかった」とはいっていない。

秘密の合意議事録が取り交わされたにもかかわらず、政府がそのこと自体を否定してきたことが問題なのだ。

沖縄返還に伴う軍用地の原状回復補償費の日本側肩代わりをめぐる合意については、密約に当たる、と認定した。「『本土並み』や早期返還の実現という要請の中で不透明な処理を余儀なくされた」と指摘している。

報告書は当時の政策担当者に同情的な筆致だが、問題にすべきなのは、国会でも裁判でも密約の存在を否定し続けてきた政府の姿勢である。

政府のうそは果たして過ぎさった過去の問題なのだろうか。

開かれた政府づくりに向けて鳩山内閣が取り組むべき課題は多い。

●【密約】外務省が神奈川知事に陳謝 松沢知事「国民だました」

サンケイ 2010.3.10 12:08

外務省の有識者委員会が核持ち込みなど日米間の3密約を認定したことを受け、同省北米局の冨田浩司参事官が10日朝、神奈川県庁を訪れ、松沢成文知事と会談。参事官は会談後、報道陣に「(国と県の)信頼に背きかねないような事態が存在したことを知事におわびした」と述べた。

松沢知事によると、同知事は「(密約は)結果として政府が国民をだましてきたことになる。極めて遺憾」と応じた。

米軍基地や施設を抱える都道県による渉外関係主要都道県知事連絡協議会(渉外知事会)の会長も務めている知事は参事官に、外交文書の取り扱いや情報公開について、国民が信頼できる制度を構築するよう要望した。

●核密約「歴代外相から説明を」 自民・河野氏

日経 2010.3.10

自民党の河野太郎衆院議員は10日、党本部で開いた外交部会で、外務省の有識者委員会が核持ち込みなどに関する「密約」の存在を認めたことについて、「なぜ自民党政権の時に公開できなかったのか。自民党としてけじめを付ける必要がある」と述べ、過去の政権の対応を批判した。

河野氏は外相経験者を呼んで説明を求めることを提案。岩屋毅政調副会長は「検討する」としている。

石破茂政調会長は同日の記者会見で、「自民党政権時代に明らかにしなかったことの意味は国益にどうだったかという観点から議論すべきだ。責任があるなら明らかにしないといけない」と述べ、前向きな姿勢を示した。(10日 17:43)

●歴代首相を参考人招致、密約で与党国対委員長一致

2010年3月10日21時17分 読売新聞

民主、社民、国民新の与党3党の国会対策委員長は10日、国会内で会談し、核の持ち込みなどを巡る日米間の「密約」を認める外務省の有識者委員会の報告書が公表されたことを受け、歴代首相や外相経験者を衆参の外務委員会などに参考人として招致する方針を決めた。

具体的な対象は今後検討する。

民主党の山岡賢次国対委員長は会談後、記者団に対し「(密約問題では)自民党長期政権下で国民に知らせないままにしてきたことは遺憾だ。大量の文書の存在がわからない状態になっており、外交文書の保存のあり方や公表の仕方も論議する必要がある」と語った。

●栗山元次官、密約「引き継ぎ書」存在認める

2010年3月10日00時12分 読売新聞

核搭載艦船の日本寄港などをめぐる「密約」に関し、外務省条約局長、北米局長などを歴任した栗山尚一・元外務次官(78)は9日、読売新聞の取材に対し、村田良平元次官が証言した歴代次官の間の「引き継ぎ書」があったことを認めた。

栗山氏によると、1968年1月に、ジョンソン米駐日大使が当時の牛場信彦外務次官と東郷文彦北米局長に対し、核艦船の寄港について事前協議の対象外とする米側の見解を改めて伝えた後、東郷局長がこの問題についての経緯に関するメモを作成。外務次官は外相や首相が代わる度にメモを参考に説明していた。

栗山氏は外務次官となった89年、当時の海部俊樹首相と中山太郎外相にこの問題について説明し、その内容をメモで残した。

海部元首相は9日、首相時代に栗山氏から説明を受けたことを認め、「過去の事情も分かっているので、国会でもだいぶいじめられたり、責められたこともあったが、過去の答弁からは逸脱しないようにした」と話した。

●「70年代に密約知った」 海部元首相が新証言 '10/3/9

中国新聞 03.09

海部俊樹元首相は9日までに共同通信のインタビューに答え、1974~76年に三木内閣で官房副長官を務めていた当時、米核搭載艦船が事前協議なしに通過・寄港することを黙認する日米密約の存在を知ったと新たに証言した。海部氏は「あれを密約と言うなら、あったことを知っていた」と明言した。

海部氏は当時、三木武夫首相に対し東郷文彦外務事務次官が非核三原則の「持ち込ませず」の解釈に関し説明した場に同席し密約の実態を知ったと明らかにした。これを受け海部氏は「持ち込ませず」の対象を日本への配備に限定し、事前協議なしの通過・寄港は正式に容認する「2・5原則」に修正すべきだと三木首相に進言したという。

海部氏はインタビューで、米軍の核抑止力維持などの観点から「通過・寄港は前向きにやって(容認して)いいんじゃないかと思っていた」と表明。ただこれについて三木氏は当時、態度を明確にせず「きょう君とこうやって話したことは外に言うなよ」と秘密保持を厳命したという。

海部氏がその後、89~91年の首相当時に「事前協議が行われない以上、米国による核持ち込みがないことには何らの疑いも有していない」と国会などで答弁し、密約の存在を認めなかったことについては「結局逃げちゃったんだ」と語った。

鳩山政権が密約公表に踏み切ったことに関しては「事実が事実として明らかにされれば、あとは国民が評価すべきだ」と述べるにとどめた。

| Trackback ( )

|

市長が議会への出席を拒否するという信じられない自体の鹿児島県阿久根市。

議会からリコールの声も出る阿久根市長。

そのあたりは、2010年3月5日のブログ ◆エスカレートする阿久根市長/マスコミが傍聴席にいる・本会議拒否/判決に従っては市政運営ができない

で整理した。

その後も、騒動は続き、委員会に出席する職員に「答弁するな」と指示し、さらに議員の反発状況を作った。

市長と対立している市職員労働組合の役員ら職員8人には、市が主催する市民懇談会(14日)への出席を8日付で命じて、組合との対立を演出。

流会になった市議会は今日10日再開とあって、どうなるか注目されている。

ところで、ここ山県市も今日が本会議の再開。

議場での議案質疑がある。

(関連のエントリー) 2009年2月26日のブログ

⇒ ◆熱い阿久根市劇場/市長は職員の退職金・給与公開。議会不信任議決を誘導、解散/定数16に28人

2009年3月24日

⇒ ◆なまの阿久根市/議会と市民と市長の話し合いの場も/候補者まとまらなければ不信任再議決は流動

他に、2009年6月21日のブログ、2010年1月25日のブログなど。

人気ブログランキング→→ ←←ワン・クリック10点 ←←ワン・クリック10点

6位あたり

●阿久根市長の出席拒否、法の想定外に議会苦慮

2010年3月5日 読売新聞

地方自治法には、自治体の首長が議会に出席しない場合の罰則規定はない。法の想定外のケースと言えそうだ。

同法は115条で「地方公共団体の議会の会議は、これを公開する」、121条で「地方公共団体の長は、議会の審議に必要な説明のため議長から出席を求められた時は、議場に出席しなければならない」と定めている。

竹原市長の対応はいずれの条文にも反している。総務省行政課は「議案の提案者である市長が議会に誠意ある対応を取っておらず、道義的責任は当然ある。しかし、法律には、議会に出席しなかった場合にどうするかという規定まではない。議長は出席を促し続けるしかない」と話す。

市長はすでに予算案を議会に提出しており、議会が独自に審議し、議決することはできるという。同課は「議決にあたり、市長の説明を聞くことは法的要件ではなく、議会が完全に行き詰まるわけではない。ただ、予算の提案権は市長にしかなく、その説明を聞かずに進めるか、議会がどう考えるかにかかっている」と指摘する。

事態打開のため、議員が市長不信任案を提出する方法もあるが、阿久根市では昨年4月にも不信任案が可決され、出直し市長選で竹原市長が再選されたばかり。

反市長派の市議は「前回の市長選から1年もたっておらず、市民は一連の混乱にうんざりしている。不信任案を出すのなら、確実に勝てる候補が必要」と打ち明ける。市議らの間では、市内の若手企業経営者ら数人の名が挙がっているが、擁立に向けた具体的な動きには至っていない。市長が議会出席を拒み、議会側も打つ手がない異例の状態が続きそうだ。

一方、1月に阿久根市の会社社長らが設立した市民団体は、竹原市長の市政運営や政治姿勢を検証し、改善の余地がなければリコール(解職請求)も辞さない、としている。

●鹿児島・阿久根市長:毎日新聞など批判 市議会欠席続く

毎日新聞 2010年3月5日

鹿児島県阿久根市の竹原信一市長は5日、午前10時開会の市議会本会議に執行部全員の出席を拒否し、同市議会の空転は2日目に入った。市長は毎日新聞などマスコミ5社を名指しし、議場へのカメラ持ち込み禁止を求める「要求書」を浜之上大成議長に提出した。4日夕も地元民放3社だけに対し市長室での取材に応じるなど、「メディア選別」ともとれる動きをしている。

市長が名指ししたのは毎日新聞のほか、朝日新聞▽読売新聞▽南日本新聞(本社・鹿児島市)と、TBS系のMBC南日本放送(同)。【馬場茂】

●阿久根市長、議場に姿=閉会間際で流会に-鹿児島

2010/03/05-18:50 時事

鹿児島県阿久根市の竹原信一市長が、市議会本会議への出席を拒否している問題で、同市長は5日、午後4時の閉会間際に議場に姿を見せたが、議会運営委員会は「予定の7人全員が質問できない」として流会を決め、市議会は前日に続き空転した。

傍聴席に「一部マスコミ」がいることなどを理由に4日から議会への出席を拒否していた竹原市長は、午後3時半すぎ、議場に現れると、市議に向かい「(一部マスコミの)カメラと議会どちらが重いか。メディアが重かったというおかしな話だ」と批判。また、流会が決まり引き揚げる議員に対し、「今からできますよ。会社員は5時、6時まで仕事をするのに」と声を掛けた。

●阿久根市長、議会ボイコット 怒り、戸惑い

朝日 2010年03月06日

マスコミが議場にいることを理由とした阿久根市の竹原信一市長の「市議会ボイコット」は前日に続き5日も行われた。竹原市長は本会議が終わる直前になって議場に現れたが、議会側はこの日の開催には応じなかった。竹原市長は「議会が要求を受けなかった」と責任転嫁の発言。「議会軽視」「身勝手だ」。議員や市民からは怒りや戸惑いの声が上がった。(周防原孝司、三輪千尋)

空転が続いた午後3時すぎ、議会事務局に竹原市長側から「本会議に午後3時35分から出席したい」と意思表示があった。それを受けて、市議会議会運営委員会を開催。だが、残りの時間で総括質疑を行うのは無理があるとして10日に開催することを申し合わせ、全員協議会に諮った。

全協は3時40分ごろに始まった。同じころ執行部が議場に入り、竹原市長も3時50分ごろに自席に着いた。

全協は最終的に総括質疑の延期を決定。ため息をつきながら議場に荷物を取りに戻った反市長派の議員に、薄ら笑いを浮かべた竹原市長から声が飛んだ。「まだ時間あるよ。ちゃんとやろうよ」

「バカにするな」。議員からは怒鳴り声が飛んだ。「なぜ朝から来なかったんだ」「2日も待たせておいて」。議員名が書かれた札をたたきつけるように倒して帰っていく議員もいた。

議場には市長派の議員4人と竹原市長と執行部だけが残った。竹原市長は「文書はちゃんと出した。それに議会が応じてくれれば良かっただけの話だ。議会(の進行)よりもマスコミが重いということだ」と議場で話した。市長派のある議員は「市長は出てきたけど今度は議会が拒否。面白いな」と大声で笑った。

反市長派の議員は「まったく理解できない」と怒りが収まらない様子。「許せない。市長の資質がまったくない」と話した。

市長に向けられる市民の目は冷ややかだ。農業の男性(57)は「市長は議員としっかり議論して市民のために取り組んでほしい」と話した。会社員の男性(55)は「何もコメントできないぐらいあきれている」。パートの女性(51)は「マスコミが傍聴席に入ってまずいことでもあるのでしょうか。市長として議会に出席するのは当たり前のことではないでしょうか」と首をかしげた。

●阿久根市長:「不信任出せ」議員を挑発 課長には答弁禁じ

毎日新聞 2010年3月9日

鹿児島県阿久根市の竹原信一市長は8日の市議会産業厚生委員会で「わいどんとはもう語らん(お前たちとはもう議論しない)」「不信任を出せ」などと激しく議員を挑発し、説明を拒んで退席した。担当課長にも答弁しないよう命じたといい、委員会は1時間足らずで閉会した。市長の本会議への出席拒否など、阿久根市議会は異常事態が続いている。

委員会は学童保育などを審議する予定で午前10時に開会した。当時は、報道陣を含め傍聴者はいなかった。

同委員会の木下孝行委員長らによると、市側から生きがい対策課長が出席。委員の質問に、課長が「市長から一切答えるなと命令された」と答えたため、委員長が市長に出席を要求。

姿を見せた市長に、委員が「なぜ課長に説明もさせないのか」とただすと、「議会は前から自分に不信任状態。だから説明の必要はない」などと一方的に話し、激高した様子で席を立ったという。

木下委員長は竹原市長の振るまいを「市民不在の市政。議会の調査権を侵害している」と厳しく批判した。

竹原市長は今月4、5日、「マスコミが議場で取材している」として、本会議を欠席。予定していた10年度当初予算案の総括質疑に入れず、2日連続で流会した。

竹原市長は08年12月にも「議会は市長不信任を可決し解散してもらいたい」と議会側を挑発。市長不信任案の可決後、議会解散と、市長不信任の再可決を経て出直し市長選が行われた。【馬場茂】

●阿久根市長、課長らに答弁禁止令 ブログで議会批判

朝日 2010年3月8日

8日開かれた鹿児島県阿久根市議会の産業厚生委員会で、継続案件の説明を求められた担当課長が「市長から発言を禁止されている」と答弁を拒んだ。委員会が竹原信一市長を呼んで説明を求めたところ、市長は「議会がしっかり議論していない」などと発言し、退席。

さらに市長はこの日更新したブログで、今後の執行部の議会答弁について「『市長から言われました、答えません。市長の命令です』これでいきます」と課長らに訓示したことを明らかにした。

委員会は昨年12月議会から継続調査としている学童保育など保育行政案件について検討するため、午前10時に開会した。担当の生きがい対策課長が答弁を拒んだため、竹原市長を呼んで「なぜ答弁させないのか」と尋ねたところ、市長は「私は再選されても議会からは不信任の状況で聞き入れてくれない。

議会がしっかり議論していない」と返答。案件の説明をしないまま10分間ほどで退席したという。

委員会は時期をみて、再びこの案件を審査することにした。

市議会の定数は16。木下孝行委員長は「議会ルールを無視している。意に沿わない議会が悪いといわれても困る」と話す。4人いる市長派の1人、石沢正彰議員は「反市長派議員は市長の足を引っ張ることしかやっていない。市長はいろんな機会を通じて市民に説明責任を果たしていくと思う」と市長を擁護した。

一方、竹原市長は同日午後6時すぎにブログを更新。時期ははっきりしないが、市長が課長会で訓示した内容を掲載した。

ブログではまず冒頭で「あらゆるところで足を引っ張ろうとする議会とは決着をつけます」とした上で、「議会ははっきり言って『多数派の人たちは邪魔するために質問をする』という状態です。こんなのに皆さんが全部答える必要はない。『市長から言われました、答えません。市長の命令です』これでいきます」とした。

ほかにも「今のバカみたいな状況は、決着しなければいけない。本当ならば、前の選挙のときに不信任を受けて、また私が再選したのだから、私に任せるというのが市民の意向、意思の反映である。多数派議員たちはまずそこのところが納得できていない、分かっていない」と議会を批判。「議会とは決着をつけます」とした。

●「給与払わないと告発」元係長が阿久根市長に通告

2010年3月5日22時12分 読売新聞

●阿久根市長「ブログ修正する」 障害者3議員と面会、謝罪は拒否

南日本 2009-12-19

阿久根市の竹原信一市長は18日、自らのブログ(日記風サイト)に障害者差別とも取れる記述に抗議するため同市役所を訪れた「障害者の政治参加をすすめるネットワーク」の議員3人と面会、「ブログを修正する」と述べた。謝罪はなかった。

熊本市議会の村上博議員(59)らが、非公開での面会後に会見して明らかにした。竹原市長は取材に応じなかった。ブログは同日、問題の記述部分が消え「ただいま 修正中」となった。

3人によると、「傷ついた人がいれば謝るべきだ」などの指摘に対し、竹原市長は「議論のきっかけになった。謝罪には値しない」と答え、記述については「乱暴(な表現)だった。修正します。あとは私に任せて」と述べた。

●阿久根懲戒免職訴訟が結審 市側「裁判所に人事論じる資格なし」

南日本新聞 2009 12/25 15:00

●阿久根市長ブログ 天皇制記述を修正

南日本 2009-12-22

阿久根市の竹原信一市長が市議時代の2007年6月、自らのブログに天皇制批判の記述をしていた問題で、21日までに、「天皇」「どこの馬の骨ともわからない家系」などの記述が削除されるなど修正された。

問題の記述は、「天皇について考える」をテーマに、6月7日付で5回にわたり掲載された。・・・

●阿久根市長ブログ批判 右翼街宣車60台が集結

阿久根市長ブログ批判 右翼街宣車60台が集結 2010-01-25

街宣車数十台が連なり渋滞する国道3号の阿久根駅付近=24日午後2時すぎ、阿久根市 街宣車数十台が連なり渋滞する国道3号の阿久根駅付近=24日午後2時すぎ、阿久根市

阿久根市の竹原信一市長が自身のブログ(日記風サイト)に記述した天皇制を中傷する文章などをめぐり、右翼団体の街宣車約60台が24日、同市内で市長を批判する街宣を行い、幹線道路などが一時渋滞した。

県警によると、街宣車は午前中、薩摩川内市内に集結。国道3号を北上し、午後から阿久根市内で街宣した。100人を超す警察官が市役所や竹原市長の自宅周辺、主要交差点などで警戒したが、交通事故など目立ったトラブルはなかった。

住民からは「こんな騒音被害がなぜ許されるのか。市長に直接文句を言うべきだ」「市長はこれ以上騒動を起こさないでほしい」など苦情の声が聞かれた。竹原市長は同市内で、南日本新聞の取材に対し、「取材には答えない」と話した。

●現・元市議6人不起訴 阿久根、枕崎市政調費の詐欺容疑 鹿児島地検

2010/02/27付 西日本新聞朝刊

鹿児島地検は26日、領収書を偽造して政務調査費をだまし取ったなどとして、詐欺などの容疑で告発されていた鹿児島県阿久根市の現職市議1人と元市議4人、同県枕崎市の現職市議1人の計6人について「政務調査費の趣旨を逸脱するまでの悪質な使い方はなかった」として不起訴処分にした。

不起訴の内訳は、現職の阿久根市議と枕崎市議が嫌疑不十分。阿久根市の元市議は嫌疑不十分と起訴猶予とした。

6人は2002年度-05年度の政務調査費で、議員任期満了後にファクス機器を購入したり、領収書のない調査旅行費を受領したなどとして、住民から県警や地検に告発された。それぞれ07年9月-昨年12月、詐欺や有印私文書偽造などの疑いで立件された。

このうち、元阿久根市議はプリンターなどを購入したとする領収書8万4千円分を偽造して政務調査費をだまし取ったとして、市議会でも問題となり、07年9月の定例会で辞職勧告決議案が出されたが、賛成少数で否決されていた。この容疑について、地検は「偽造とは確認できなかった」とし、嫌疑不十分とした。

●阿久根市長、組合役員に市民懇への出席命令

2010年3月9日20時34分 読売新聞

鹿児島県阿久根市の竹原信一市長(51)が、市長と対立している市職員労働組合の役員ら職員8人に、市が主催する市民懇談会への出席を命じていることがわかった。

8日付の命令書では「職員研修の一環」としているが、反市長派の市議らは「市長の支援者がいる場で、職員を糾弾するのが狙いではないか」と話している。

市民懇談会は、竹原市長が就任した2008年9月以降、各地で開催。市長が市政の現状などを報告するが、市長支持者が多く集まる傾向がある。

今回の市民懇談会は14日夜。市長は市職労役員4人と、昨年4月の人事異動で降格後、市公平委員会が降格を取り消す判定を出した3人を含む計8人に出席を命じた。

反市長派の市議は「市長は職員に口封じをするなど、強権的な色合いを強めている。懇談会では8人をつるし上げにするかもしれず、出席して監視する」と話している。

●阿久根市長は議会に出席を…市民団体要請

2010年3月9日22時43分 読売新聞

鹿児島県阿久根市の竹原信一市長(51)が開会中の市議会本会議への出席を拒否した問題で、市民団体「阿久根の将来を考える会」(川原慎一会長)は9日、市長に議会に出席するよう求める嘆願書を提出した。

考える会は「議会の出席は市長の義務。親が小学生に学校に行くように言っているようなもの」と苦言を呈した。

嘆願書は、会の発起人で養鶏業、西平良将さん(37)が市長室を訪れ、提出した。市長は「受け取りました」とだけ話したという。

市長は4、5日、「マスコミが議場にいる」として本会議への出席を拒否。市議会は審議ができず、流会になった。市議会は10日に本会議を再開するが、市長が出席するかは流動的だ。

| Trackback ( )

|

政治を変えて欲しいという国民の願いが昨年夏の政権の交代を実現させた。

しかし、報道されているとおりの支持率の急低下。

下がり続けることは、前の自民党の内閣と同様。

原因は、鳩山・小沢のカネの問題と不透明な姿勢、支持団体の不正は当然、

自民党と変わらない姿を見せているから。

しかも、沖縄の基地問題を筆頭にみせる公約実現力や決断力のなさ・・・

幸いに助けられているのは、自民党の復調の兆しなしの現状。

最近の国民は、政治慣れしてきて、バランス感覚がある。

ここで、7月の参議院選挙で「民主党を一人勝ち」させてはダメ、自然にそんな流れが出てきている。

新聞やテレビの見出しを見るだけでも、伝わる。

何も、マスコミが世論をリードしているわけでもない。

国民の自然な感覚。

●内閣支持が続落36% 58%が民主過半数望まず /03/07 【共同通信】

●参院議席「民主の過半数望まず」57% /3月8日 読売新聞

●鳩山首相、支持率初の40%割れで危機感 / サンスポ 3.9

●「批判受け止め、打開策考える」 支持率下落で首相 / 03/08 【共同通信】

●参院選の民主単独過半数に赤信号? 世論調査で支持率続落 /j-cast 3/8

●NHKの世論調査 各党の支持率 / NHK 3月8日

●小沢氏「参院選に直結せず」 支持率低下で / 03/08【共同通信】

●小沢氏の説明不十分=菅副総理 / 時事 03/08

●鳩山・小沢両氏の政治資金問題、支持率低下の一因に 国交相 / 日経 08日

●参院選「大事なのは1人区」 民主・小沢幹事長 /朝日 3.8

●民主もダメ、自民もダメ… 2大政党制の崩壊 /j-cast 3/8

人気ブログランキング→→ ←←ワン・クリック10点 ←←ワン・クリック10点

6位あたり

●内閣支持が続落36% 58%が民主過半数望まず

2010/03/07 19:01 【共同通信】

共同通信社が6、7両日に実施した全国電話世論調査で、鳩山内閣の支持率は36・3%と、2月の前回調査より5・1ポイント下落し、昨年9月の内閣発足以来初めて40%を割り込んだ。発足時に72・0%だった支持率は半年でほぼ半減した。不支持率は3・8ポイント増の48・9%。不支持理由のトップは「首相に指導力がない」だった。

夏の参院選を経て「民主党が参院でも単独過半数を占めた方がよい」との回答は28・3%にとどまり、「単独過半数を占めない方がよい」が58・6%に上った。

「政治とカネ」問題への厳しい世論が背景にあるとみられ、収支報告書虚偽記入事件で秘書らが起訴された小沢一郎民主党幹事長は「幹事長を辞めるべきだ」が74・8%、「国会で説明すべきだ」が86・4%だった。

北海道教職員組合の不正資金提供事件で関係者が逮捕された同党の小林千代美衆院議員が「議員を辞職すべきだ」も75・4%に達した。

●参院議席「民主の過半数望まず」57%

2010年3月8日03時01分 読売新聞

読売新聞社が5~7日に実施した全国世論調査(電話方式)で、鳩山内閣の支持率は41%となり、前回調査(2月5~6日実施)の44%から3ポイント下がった。

不支持率は50%(前回47%)に達した。今年夏の参院選の結果、民主党が参院でも過半数を「獲得する方がよい」と答えた人は33%にとどまり、「そうは思わない」57%が多数を占めた。参院比例選投票先でも、民主は2ポイント減の25%で、自民22%(同22%)との差はさらに縮まった。

内閣支持率が下がり続ける背景には、民主党の「政治とカネ」の問題への対応のまずさがあると見られる。

鳩山首相と小沢幹事長の問題に続き、小林千代美衆院議員陣営に対する北海道教職員組合の違法献金事件の捜査が続いている。民主党が自浄能力を発揮していると思う人はわずか8%で、「そうは思わない」が84%に達した。民主支持層に限っても69%が「そうは思わない」とした。小林氏については「議員を辞職すべきだ」との回答が68%だった。

また、小沢氏は自らの資金管理団体を巡る事件について、国会で説明すべきだと思う人は83%に上り、民主支持層でも72%が「説明すべきだ」と答えた。小沢氏は幹事長を「辞任すべきだ」は78%(前回74%)で、民主支持層でも63%が辞任を求めている。「幹事長を辞任すべきだ」と答えた人に限って、「衆院議員を辞職すべきだと思うか」を聞くと、「辞職すべきだ」が68%に上った。

鳩山首相が偽装献金などについて説明責任を果たしてはいないと思う人は79%(同79%)で、国民の視線は依然として厳しい。

企業・団体献金の全面禁止に関しては「禁止すべきだ」48%、「そうは思わない」42%だった。

政党支持率は民主は31%(同33%)、自民は前回と同じ20%だった。鳩山首相と谷垣自民党総裁とを比べて、どちらが首相にふさわしいかという質問では、鳩山氏43%が谷垣氏19%を大きく上回った。また、近く始まる政府の税制改正の議論で、消費税について検討することについては「評価する」66%が「評価しない」28%を大きく上回った。

沖縄県の米軍普天間飛行場の移設先については、「国外」35%、「名護市」24%、「県外」21%の順に多かった。

●鳩山首相、支持率初の40%割れで危機感

サンスポ 2010.3.9 04:31

鳩山由紀夫首相(63)は8日、共同通信などの世論調査で内閣支持率が初めて40%台を割った(36・3%)ことに関し「真剣に考え直さなければならない。国民の批判を正面から受け止め、打開策を考える必要がある」と述べた。ただ内閣改造については「いま、考えてはいない」と否定した。公邸前で記者団の質問に答えた。

同時に「予算を上げ、マニフェスト(政権公約)に示した1つひとつの政策を実現することが基本として大事だが、それだけにはとどまらない」と強調、政策以外の面での対策が必要との考えを示唆した。小沢一郎民主党幹事長(67)や自身の「政治とカネ」問題での対応を念頭に置いているとの見方も出そうだ。

一方、小沢氏は、山形市で記者会見し、内閣支持率下落を受けた夏の参院選の見通しに関し「参院選は別次元で私はとらえている」と現在の支持率が参院選の結果には直結しないとの認識を示した。

●「批判受け止め、打開策考える」 支持率下落で首相

2010/03/08 12:36 【共同通信】

鳩山由紀夫首相は8日午前、共同通信などの世論調査で内閣支持率が下落したことについて「真剣に考え直さなければならない。国民の批判を正面から受け止め、打開策を考える必要がある」と述べた。ただ内閣改造については「今、考えてはいない」と否定した。公邸前で記者団の質問に答えた。

同時に「予算を上げ、マニフェスト(政権公約)に示した一つ一つの政策を実現することが基本として大事だが、それだけにはとどまらない」と強調、政策以外の面での対策が必要との考えを示唆した。小沢一郎民主党幹事長や自身の「政治とカネ」問題での対応を念頭に置いているとの見方も出そうだ。

支持率下落の背景に関し「国民に『せっかく政権交代したのに、民主党らしさ、民主党に期待したものが必ずしも見えてこない。むしろ前と変わらないじゃないか』という思いが広がっている」と分析し「それを打開しなければならない」と指摘した。

●参院選の民主単独過半数に赤信号? 世論調査で支持率続落

j-cast 2010/3/ 8 20:31

新聞やテレビなどメディアの世論調査で、鳩山内閣の「不支持率」が軒並み上昇し、50%を超えた。

これに呼応するように、参院選(比例区)で民主党に投票すると答えた人は、読売新聞の調査で25%、フジテレビの「新報道2001」では22%となるなど、いずれも前回調査を下回る結果となった。民主党が参院で過半数を獲得することについて、「そうは思わない」と答えた人も多数を占めた。

内閣支持率「不支持」上回り、さらに差が開く

参院選の過半数獲得は遠のいた?

読売新聞が2010年3月5~7日に実施した全国世論調査によると、鳩山内閣の支持率は41%となり、2月の調査に比べて3ポイント下落。「不支持」は3ポイント上昇し50%に達した。「不支持」が「支持」を上回り、さらにその差を広げている。

また、JNNの調査では「不支持」が前回調査より6.9ポイント増え、61.9%。「支持」は37.7%だった。フジテレビは「不支持」が55.8%、「支持」が37.2%だった。発足直後の09年10月には80%超の支持を得ていたが、半年足らずで半分以下に落ち込んだ。

こうした内閣支持率の急落が政党支持率にも影響し、読売の調査では、民主党は31%と前回と比べて2ポイント下がった。

支持率が悪化した原因は、「政治とカネ」の問題だ。鳩山首相や小沢幹事長の偽装献金問題に加えて、民主党の小林千代美衆院議員の陣営幹部が北海道教職員組合から違法献金を受けていた事件が明るみになったことで、国民は厳しい視線を向けている。

「政治とカネ」について、小沢幹事長が「説明責任を果たしていない」という声はいまだに多く、読売新聞でも83%が「説明すべき」としている。しかも、民主党の支持層にもその声は少なくないという。

共同通信調査では自民と民主がほぼ拮抗

注目されるのが参院選に向けた有権者の動向だ。鳩山内閣の高い支持率もあり、一時は参院選の過半数獲得が確実視されたが、急速に危なくなっている。参院選で「民主党を支持する」と答えた人は、読売新聞とJNNの調査では25%、フジテレビ22%、共同通信26.9%で、いずれも前回調査より下げている。

自民党は民主党との差を2~5ポイントに詰めており、共同通信の調査ではほぼ拮抗している。自民党の支持率はほぼ横ばいだが、民主党の急落でその差はなくなってきた。

また、民主党が参院で「過半数を獲得するほうがよい」と答えた人も減少。読売新聞では「過半数がよい」とする人が33%、「そうは思わない」が57%を占めた。フジテレビでは「民主党の単独」が望ましいと答えた人は16.2%だった。

とはいえ、「首相にしたい」人となると、鳩山首相が、自民党の谷垣総裁を2倍以上の差で引き離している。JNNの調べでは、自民党の舛添前厚労相が「ふさわしい」とする声が少なくなく、13%を占め、鳩山首相は8%で第2位だった。

● NHKの世論調査 各党の支持率

NHK 3月8日 19時41分

NHKの世論調査によりますと、各党の支持率は、

▽民主党が先月より4ポイント余り下がって25.8%、

▽自民党は1ポイント余り下がって17.1%、

▽公明党は2.7%、

▽共産党は2.1%、

▽社民党は1.0%、

▽国民新党は0.2%、

▽みんなの党は2ポイント余り上がって3.5%、

▽新党日本は0.2%、

▽「特に支持している政党はない」は、4ポイント余り上がって41.7%でした

●小沢氏「参院選に直結せず」 支持率低下で

2010/03/08 16:48 【共同通信】

民主党の小沢一郎幹事長は8日午後、山形市で記者会見し、世論調査の内閣支持率下落を受けた夏の参院選の見通しに関し「参院選は別次元で私はとらえている」と述べ、現在の支持率が参院選の結果には直結しないとの認識を示した。

この発言は、小沢氏自身の「政治とカネ」問題が支持率下落要因の一つになっているとの見方を踏まえ、自らの進退問題への波及を回避する狙いもあるとみられる。

米軍普天間飛行場(沖縄県宜野湾市)移設問題の決着の仕方が参院選に及ぼす影響に関しては「どこにどう決めるかは政府の判断だ。党側としてはどういう結果であろうが、勝ち抜くという決意で選挙戦に臨んでいきたい」と強調した。

改選数2以上の「複数区」に複数候補を擁立する方針を重ねて示すとともに、改選数1の「1人区」について「ここでの勝敗が結果を左右するのではないか。一番大事なのは1人区だろう」と指摘した。

●小沢氏の説明不十分=菅副総理

時事 2010/03/08-18:13

菅直人副総理兼財務相は8日午後の参院予算委員会で、小沢一郎民主党幹事長の「政治とカネ」の問題に関し、「鳩山由紀夫首相が小沢幹事長に『それぞれの立場で説明しよう』と言ったと聞いているが、まだ十分にできてない、あるいは理解されてない」と述べ、説明不足との認識を示した。

また、前原誠司国土交通相は内閣支持率の下落に触れ、「(政治とカネの問題は)国民の不信を買っている一因になっている」と指摘した。いずれも、公明党の加藤修一氏への答弁。

●鳩山・小沢両氏の政治資金問題、支持率低下の一因に 国交相

日経 08日 22:32

前原誠司国土交通相は8日の参院予算委員会で、鳩山由紀夫首相と民主党の小沢一郎幹事長の政治資金問題について「少なくともこれだけ内閣の支持率が下がっているということは、国民の不信を買っている一因にはなっている」との認識を示した。

菅直人副総理・財務相は首相らの説明責任に関して「十分にできていない、理解されていないところに国民の厳しい批判があると受け止めている」と語った。公明党の加藤修一氏への答弁。

●参院選「大事なのは1人区」 民主・小沢幹事長

朝日 2010年3月8日20時10分

民主党の小沢一郎幹事長は8日、山形市で記者会見し、夏の参院選では「1人区の勝敗が過半数を目標とする選挙戦の大きな要素だ」と述べ、改選数1の29選挙区での勝敗が重要との認識を示した。

民主党は3年前の参院選の1人区で23勝6敗と圧勝。小沢氏はこれまで1人区についての発言を控えていたが、改選数2以上の選挙区での複数候補擁立方針にメドがついたことから、1人区の重要性を強調したとみられる。

また、小沢氏は内閣支持率などが低下していることについて「参院選は別次元。みんなで力をあわせて頑張れば、絶対過半数を確保できるという信念でがんばりたい」と語った。

さらに「政党助成金という国民が負担して政治活動を支援するシステムができている。そういう意味で企業・団体献金の廃止に向けての方向性は何ら問題はない」と企業・団体献金の廃止に意欲を示した。

●民主もダメ、自民もダメ… 2大政党制の崩壊

j-cast 2010/3/ 8 11:49

<テレビウォッチ>内閣支持率が初めて4割を切った。先週の土日に行われたJNNの調査で、37.7%。不支持は61.9%だった。政党支持率でも民主29.6%(半年前 44.8%)と初めて3割を切った。「以前は期待したがいまは失望した」が48%。2人に1人が失望していると。

支持政党なし4割

しかし、支持率では自民も19.3%(同16.1%)とさして伸びず。支持する政党なしが40.1%(同27.4%)と、これは以前に戻った感じだ。

きょう(3月8日)の話の焦点は、むしろ自民の方へ。先の舛添発言に続いて、おとといは与謝野・元財務相が、月刊誌で「自民の支持が上がらないのは執行部に問題がある」と、参院選前の執行部の交代を求め、実現しなければ新党結成も辞さないとしたからだ。

がたがたしているのは自民党の方。「顔が怖い」といわれた大島幹事長はきのう、青森で精一杯笑顔をふりまいていたが、聴衆の視線は小泉進次郎議員や「美しすぎる」藤川優里・八戸市議の方へいっていた。

みのもんたが、「民主支持が30%切ったのに、自民の支持があがらない」

杉尾秀哉「2大政党制になってない」

みの「国民の気持ちが出てる。支持政党なしが40%。支持する政党がないって、かわいそうだね、国民は」

「政治とカネ」に失望

「失望した理由」では、「政治とカネ」40%、「政権担当能力に不満」27%などなど。ようするにカネだ。

末吉竹二郎は「民主党よ、お前もかってみんな思ってる」

杉尾「調査で、政治家の言葉を信用するか、の問いに、58%が信用してない」

調査では、小沢幹事長についても聞いた。「幹事長を辞任すべき」38%、「幹事長も議員も辞めるべき」43%だった。

「じゃあ、だれを総理にしたらいいか」とみのがボードを指すと、舛添要一、鳩山由紀夫、前原誠司と続くが、数字は舛添氏が13%で、あとは一桁。「答えない・わからない」が54%もあった。

杉尾が「これだけ政治不信が続くと、熱狂的な支持を集める全体主義的な人間が出てこないとも限らない。閉塞感のまん延が怖い」という。まさかとは思うが、小泉選挙もあったしなぁ……。

| Trackback ( )

|

役所には市民感覚では理解できない「支出」がある。

「ある」というより、「多かった」という方が正確かも知れない。

官官接待など批判が高まって、併せて、手当てなどもずいぶんと見直されてきた。

最近では、注意することもそう無いだろうと思っていた。

ところが、昨年11月の読売新聞の報道で、東海3県のデータが整理され、ここ山県市でも、職員の海外出張のとき「支度料」が出されている、しかも「見直すとの回答なし」グループとの旨が報道された。

支度料は以前から問題になっていたし、国も無しにしたから、ここでもとっくに無しになっていると思っていた。

というより、自治体合併して、そんな変な支出は無しにしていると思っていたのが正直なところ・・・

報道では、結構、各自治体でも残っており、かつ、継続してところもあるよし。

昨年の12月議会で一般質問しようと思っていたら、他の質問との関係で、できなかった。

・・・今回の3月の議会、提出議案の中に、「旅費条例を改正し、支度料を削除=廃止する」旨があった。

担当に聞くと、昨年12月に規則で適用しないようにし、今回、廃止する、という。

無くす姿勢はいいとして、「条例に規定されるものを、規則や内規で適用除外できるか」にも多いに疑問が残る。

ともかく、山県市の「職員等の旅費に関する条例」には次のように書かれている。

「(支度料) 第22条の7 支度料の額は、出張及び赴任の区分

並びに出張にあってはその旅行期間に応じた別表第2の定額による。」

別表をみると、結構な金額。(資料はこのブログ末に)

どんな運用をしてきたかなど、10日水曜日の本会議質疑で整理するよう、今日、通告する。

なお、ここ山県市は、議員にも出してきたらしい。

よく問題になる議員の海外視察、議会費でいく場合や政務調査費でいく場合、いろいろとあろう。

そんなときには支度料はでるの??

あなたのまちはいかが??

人気ブログランキング→→ ←←ワン・クリック10点 ←←ワン・クリック10点

7位あたり

●国は原則不支給に変更 支度料 東海3県の32市

議員・職員の海外出張 15市見直し検討 「市民の批判ない」維持派も

2009年11月3日 読売新聞

海外への視察・出張の際に長年、議員や職員に支給されてきた「支度料」について、国の官庁が昨年度、原則不支給を決めたのに、東海3県では約半数の市に一律支給する制度が残っていることが2日、読売新聞の調査でわかった。先月下旬に支度料の廃止を発表した名古屋市に加え、今回の調査に対し、愛知県岩倉、知多市や岐阜県瑞浪市など15市が今後、制度の見直しを検討する考えを明らかにした。

支度料の支給は戦後、海外旅行が珍しかった頃から始まったが、使い道に制限がなく、領収書も不要なことなどから、ここ数年、「市民の理解が得られない」として、廃止・見直しの動きが加速している。

調査は、名古屋市が「単なるお手盛りと見られかねない」と、支給廃止を決めたことを受けて、東海3県の全市を対象に行った。その結果、現在、制度があるのは愛知(全35市)が18市、岐阜(全21市)も12市に上り、県内の約半数を占めた。三重(全14市)は2市だけ。

運用の実態としては、愛知県豊田市の場合、アメリカやヨーロッパを視察した議員と職員計25人に計約105万円、イギリスでの姉妹都市提携10周年記念行事に出席した市長と随行職員計9人に約38万円など、昨年度は計約250万円を支給。全体では2006年度以降、22市が支給し、総額は判明分だけで1500万円以上になっている。

見直しについては、「過去3年の使途を調べ、必要性を検討したい」(春日井市)、「定額ではなく、実費支給の方向で検討中」(岩倉市)などと15市が言及した。

支度料の支給は、旅費法を準用して条例化している自治体が大半だが、国の官庁は昨年度、旅費支給に関する統一マニュアルを作成して、支度料を原則不支給とした。

同法を所管する財務省によると、保険料や医薬品、予防接種代など、海外出張に特有の出費については、対象者が領収書を添え、実費請求することになった。担当者は「旅費法は施行から年月がたち、時代にそぐわない面も出てきた」と不支給の理由を説明している。

しかし、国の見直しを知らない自治体も多く、三重県松阪市は「旅費法が残っているので、見直しは考えていない」と回答。愛知県犬山、豊明市や岐阜県羽島市なども「廃止しようという声が上がっていない」「市民からの批判はない」と、制度を維持する考えを示している。

こうした状況に全国市民オンブズマン連絡会議事務局長の新海聡弁護士(愛知県弁護士会)は、「支度料を支給する制度が今でも残っているのは、自治体や地方議員らの怠慢で、公金意識の欠如の表れだ。すぐに廃止すべきだ」と指摘する。

支度料

1950年に施行された「国家公務員等の旅費に関する法律」(旅費法)に準じ、当時、スーツケースなどの旅行に必要なものをそろえ、外国で恥ずかしくない品位や体面を維持するためとして、多くの自治体が支給を条例化した。海外の滞在期間や階級ごとに金額を決めており、名古屋市の場合、滞在が1か月の場合、1人当たり10万7800~5万3900円を支給している。

●名古屋市:海外出張「支度料」、来年度から廃止へ

毎日新聞 2009.10.30

名古屋市は、海外出張する職員や議員に支給している「支度料」を2010年度から廃止する方針を固めた。支度料は「品位と体面を最低限確保するため」として各自治体が支給していたが、廃止する自治体が増えている。8月に米国に出張した河村たかし市長も受け取りを拒否した。

市の規定では15日未満の出張で5万3900~2万6950円とされている。しかし領収書などの提出は必要なく「お手盛り」などの批判が相次ぎ、札幌市や福岡市など他の政令指定都市でも廃止の動きが出ている。

廃止について、名古屋市給与課は「戦後、海外出張が珍しかった時代の制度であり、時代が変わった」と説明している。

市議会各派も今月末からの海外視察を前に、支度料を受け取らないことを決めた。

●名古屋市 海外出張「支度料」廃止へ 来年度 議会の見直し判断受け

2009年10月28日 読売新聞

名古屋市は、海外出張の職員や議員に支給する「支度料」を、来年度から廃止することを決めた。支度料は戦後、海外出張が珍しかった頃から、「品位と体面の維持に必要な支度を整えるため」として各自治体で支給されてきたが、ここ数年は「時代遅れ」との批判から廃止する自治体が増えている。8月に米国へ出張した河村たかし市長も受け取らなかった。

同市の規定によると、出張が15日未満の場合、5万3900~2万6950円が支度料として支給されている。昨年度は市長室が派遣した特別職と職員計9人に約33万円、市議と議会事務局職員の計10人に約48万円が支払われた。

札幌、福岡市などの政令市のほか、愛知、三重県などがすでに廃止しているが、名古屋市は「市議に支給する以上、職員への支給を廃止しにくい」(幹部)との理由で継続してきた。

市議会各会派が今月末からの豪州、ヨーロッパ視察を前に、支度料について協議した結果、「単なるお手盛りと見られかねない」として受け取らないことを決めたため、市は職員への支給も取りやめることにした。

桜井治幸・自民党市議団長は「市長は『議会は自己改革できない』と批判するが、我々も既得権にしがみついているわけではない」と説明。河村市長は「議会の判断は良いこと。支度料は領収書の要らない小遣いで、土産代に消えるような手当は不要だ」と述べた。

●【政治】都議会 海外視察を再開 2年ぶり 民主、自民の11人

東京新聞 2010年1月3日 朝刊

報告書に論文の「丸写し」が発覚した東京都議会の海外視察が一月末から、二年ぶりに実施される。民主、自民両党が北欧やアジアなどに行く。ビジネスクラスを使い一人百万~二百万円かかるとみられ、若手都議から「有権者の理解が得られないのでは」との声が出ている。

視察は民主六、自民五の計十一人。過去三年間に海外渡航歴のない九議員には本年度で廃止される五万三千九百円の「支度料」も支払われる。

民主は馬場裕子都議(63)=品川区=を団長に一月三十一日から十日間、ロンドン、ヘルシンキなどを訪問。主な目的は教育行政調査で、経済協力開発機構の学習到達度調査で上位のフィンランドを中心に小学校の授業などを見学する。

自民は中屋文孝都議(44)=文京区=を団長に二月三日から七日間、シンガポールのハブ港湾やシドニーの物流を調査する。

都議会では二〇〇八年、民主のブラジル視察と自民のニューヨーク視察の報告書の一部が学会誌や専門家の論文の丸写しだったことが発覚。民主は直後の海外視察を「総選挙の動向」を理由に取りやめていた。

今回、馬場議員は「先進事例を都政に反映させるために必要」とし、民主の大沢昇幹事長も「党は『コンクリートから人へ』を掲げており、将来的に無駄遣いをしないための先行投資」と説明。中屋議員は「京浜三港が国際競争力を持つため物流のあり方を調査する」とし、自民の川井重勇幹事長は「百万円の費用とは替えられない経験」と話す。

しかし、民主の複数の若手都議は「どうしても行かなければならないのか」と疑問視。公明の中嶋義雄幹事長は「他会派の判断は批評しないが、うちには必要な視察先はなかった」としている。

都議会の海外視察には〇九年度当初予算案で三千万円を計上。会派の所属議員数で年間の派遣可能数が割り当てられ、民主六、自民五、公明三、共産一。共産は「超党派で行き先や内容を議論し決めるべきだ」と辞退している。首都圏では神奈川、千葉、埼玉の県議会が経費削減などを理由に凍結している。

団長以外の視察メンバーは次の議員(敬称略)。

【民主】大津浩子、大西智、岡田真理子、島田幸成、興津秀憲【自民】菅東一、石森孝志、桜井浩之、山崎一輝

◆国内でも調査可能

東京市民オンブズマンの清水勉弁護士の話 今回の視察目的であれば、国内でもインターネットや大使館、その問題に詳しい人たちからの聞き取りなどで相当の調査ができるはずだ。基礎調査もしないで行くことだけを決めてしまっている。都内で起きている深刻な問題の現場にこそ足を運ぶべきだ。

人事で給与な労務かな 人事で給与な労務担当者のブログ。 から

2008年11月15日 海外出張支度料?

11月14日の日経新聞に「公務員の海外出張支度料廃止」の記事がありました。

日経新聞の記事

「結構少ないな・・・」と思ってみてたら、「!?」

海外赴任(派遣)ではなく、海外「出張」。

まぁ公務員に海外赴任は無いのかも知れませんが、出張で「5-8万」ももらえる(しかも日当とは別に・・・)なんて、と絶句してしまいました。

一般企業でももらえる所もあるでしょうが、この額は多すぎですよね?

ちなみに私のところは赴任でなければ支度料なんてありませんから。 |

静岡県庁の真ホームページ(発行・牧野紀之)静岡県の行政の本当の姿を明らかにする から

旅行支度料 2007年08月20日

海外出張する県職員らに支給されている「支度料」について、石

川嘉延知事は11日の定例記者会見で「廃止も含めて研究して、適切

な対応を取れるようにしたい」と、国や他の自治体などの動向を見

ながら、廃止を視野に制度を見直していく考えを示した。

石川知事は「民間企業でも6割がこういう仕組みを持っているよ

うにも聞いている。しかし、旅費条例が制定された時代状況とは今

日、ずいぶん変わって、違和感が出ていることも事実だ」などと述

べ、支度料が時代にそぐわない面がある点を考慮、廃止を含めて再

検討に乗り出す考えを示した。

支度料は、国の旅費法に準じて1956年、県でも条例を定めて支給

が始まり、例えば、部長・総室長級の県職員が15日未満の海外出張

をすると、スーツケースなどの購入費として3万5035円が支給され

ている。 (2006年4月12日、朝日新聞)

解説

2007年08月、その後どうなったのかと聞きましたところ、以下の

回答でした。

記(回答)

日ごろ、県行政に御理解、御協力いただきありがとうございます。

支度料は、海外出張において国内出張と異なる携行品等の準備に

要する費用のために支給されるもので、国家公務員の制度に準拠し

たしくみとなっています。

しかし、現在では、多くの人が仕事以外でも海外旅行に出かけて

おり、海外出張に当たり特別な準備が必要かどうか、違和感がある

との御意見もいただいております。

こうした状況を踏まえ、特別職職員については、平成19年04月か

ら支度料を廃止したところですが、一般職職員についても、制度の

見直し又は廃止に向けて、海外出張の準備に要する費用負担のあり

方について現在検討しているところであります。

今後も、県行政の推進のため引き続き御協力をお願いします。

2007年08月31日、 静岡県総務部企画監(人事担当) |

●山県市の 「職員等の旅費に関する条例」

平成15年4月1日条例第45号

(支度料)

第22条の7 支度料の額は、出張及び赴任の区分並びに出張にあってはその旅行期間に応じた別表第2の定額による。

2 本邦から外国に出張又は赴任を命ぜられた者が過去において支度料の支給を受けたことがある者である場合には、その者に対し支給する支度料の額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による額から、その出張又は赴任を命ぜられた日から起算して過去1年以内に支給を受けた支度料の合計額を差し引いた額の範囲内の額による。

3 外国在勤の職員が他の外国に出張又は赴任を命ぜられた場合において支給する支度料の額は、第1項の規定にかかわらず、同項の規定による額から、前に受けた支度料の合計額を差し引いた額の範囲内の額による。

別表

|

| Trackback ( )

|

この数日の新聞、「失業者の国保保険料、4月から軽減」「失業者の保険料軽減 前年給与、3割で算出」などと報道されている。

「適用対象は、雇用保険に加入しており、

解雇や雇い止めなど「非自発的」に離職し、

失業手当を受給する人。自主退職の場合は適用しない。

市町村で手続きすれば失業の翌日から翌年度末まで軽減される。 」

という。

それより、少し前の報道。

「2010年度から国保保険料の年間上限を63万円に引き上げ」

「保険料の算定方法は市町村ごとに異なり、

高所得層の負担が際限なく増えるのを防ぐため、

国が上限額を一律に定めている。 内訳は、

医療給付費分保険料の賦課限度額が47万円、

後期高齢者支援金分保険料の賦課限度額が12万円で、

現在の上限額は年間59万円、

これを2010年度から63万円に引き上げ。

引き上げ幅は1993年度と並び最大。

更に40歳以上65歳未満の人は介護納付金分保険料分があり、

賦課限度額は10万円。 」

この「上限」あるいは「上限の引き上げ」に関しては、次の指摘もある。

「現在、各市の国保料制度設計で最も中低所得世帯に響いてくるのは、

実は保険料の上限額そのものではなく、

上限保険料を負担する世帯の年収をどの辺に設定するかという問題」

ところで、ここ山県市は、先月2月24日に議員に予算資料を配布し、新聞は翌日25日の朝刊で要点を報道した。

他の市町村では「国保料が上がる」という記事を見た覚え。

しかし、ここ山県市の予算の報道には、新聞5紙、どれにも「国保」の「こ」の字もない。

・・・その後、てもとの予算資料を見ていくと・・・・

「一般被保険者国民健康保険税」は

「前年比増減率34.09%」

30%も突然引き上げるのに、新聞記者に会見で説明していないと考えるのが普通。だって、そんな、信じられない引き上げなら大きな報道として見出しもつくのに。

担当に質問すると、一人当たり現在の「8万9435円」を「2万2000円ほどの約30%上げる」予算だという。

役所の補足理由「自治体合併して(6年間)一度もあげていない」。

他に「後期高齢者支援金分」と「保険料介護納付金分保険料分」があるのだから・・・(山県市関係の資料はブログ末に掲載)

ともかく、10日(水)の本会議での議案質疑の通告が明日なので、いろいろと調べてみた。

人気ブログランキング→→ ←←ワン・クリック10点 ←←ワン・クリック10点

6位、7位あたり

●国保:失業者の保険料軽減 前年給与、3割で算出

毎日新聞 2010年3月6日

長妻昭厚生労働相は5日、解雇などによる失業者の国民健康保険(国保)保険料を4月から軽減する制度に関して、軽減後の収入ごとの保険料試算を公表した。年収500万円の人(夫婦と子ども1人)では、年間34万7000円だった保険料は14万8000円に約20万円減る。

国保の保険料は、前年の収入をもとに決めるため、失業後に収入が途絶えた場合、多額の保険料を支払えず無保険に陥るケースがあり問題になっていた。【佐藤丈一】

政府は失業者の保険料を引き下げるため、国民健康保険法の施行令を3月中に改正するほか、地方税法の改正案を通常国会に提出している。これにより、前年の給与所得を実際の3割とみなして保険料を計算できるよう改める。

適用対象は、雇用保険に加入しており、解雇や雇い止めなど「非自発的」に離職し、失業手当を受給する人。自主退職の場合は適用しない。市町村で手続きすれば失業の翌日から翌年度末まで軽減される。

失業後、農業などの自営業に就き、国保に継続して加入する場合は軽減措置は続くが、会社などに就職し、中小企業の社員が入る全国健康保険協会(協会けんぽ)や会社の健康保険に加入すると、軽減の対象から外れる。

試算では、年収1000万円の人だと保険料は年額59万円から28万3000円▽500万円=34万7000円→14万8000円▽300万円=23万3000円→8万5000円▽150万円=13万4000円→4万8000円--に減る。

協会けんぽ加入者が失業して国保に移る場合だと、年収500万円の人で、23万4000円から14万8000円に軽減されることになる。

失業者本人と家族を合わせて87万人の利用を見込んでいる。

●失業者の国保保険料、4月から軽減

朝日 2010年3月5日23時57分

長妻昭厚生労働相は5日、職を失った人の国民健康保険料を安くする新制度について、元の年収ごとの保険料の試算を明らかにした。今国会で関連予算と法案が成立した後、全国のハローワークや市町村で広報する。

新制度は4月スタート。倒産や、解雇、雇い止めなど会社側の都合で失業した人が、在職中と同じ水準の保険料負担で医療保険に入れるようにする狙い。民主党のマニフェストにも盛り込まれていた。

保険料は前年の所得を元に算出されている。収入が途絶えた失業者には負担が重いため、失業時からその翌年度末までの間に限り、前年所得の3割で保険料を算定する。国民健康保険税として徴収している場合も、同じように計算する。

新制度が始まる1年前の2009年3月31日以降に離職した人の保険料も、10年度分に限って軽減される。

●失業者の国保保険料を軽減へ 4月から、対象者は87万人

2010/03/06 17:31 【共同通信】

厚生労働省は6日までに、倒産や解雇などで職を失った人の国民健康保険(国保)の保険料を4月から軽減する措置について、保険料の基準となる前年の所得を減額して計算する形で実施することを決めた。

厚労省の推計では、2010年度は、会社側の都合で失業し、雇用保険の失業給付などを受ける人とその家族の計87万人が対象になる。

軽減措置では、失業の翌日から翌年の3月末にかけて、前年の給与所得を3割まで減額して計算することで、保険料を低く抑えられるようにする。長妻昭厚労相は「多くの人の国保保険料が半分程度かそれ以下になる」としている。

夫婦と子ども1人の世帯で、給与収入が500万円ある中小企業勤務の男性のケースでは、失業して全国健康保険協会(協会けんぽ)から国保に移ると、現行制度では、協会けんぽで23万4千円(年額)だった保険料が34万7千円(同)に増えた。しかし今回の軽減措置により14万8千円(同)となり、20万円近い減額となる。

●厚労省、国保の財政支援継続へ 中所得層の負担軽減も検討

山陽2009.8.20

財政難が指摘される市町村運営の国民健康保険について、厚生労働省は19日、低所得者を多く抱える市町村への公費投入など、09年度末で期限が切れる財政支援策を10年度以降も続ける方針を固めた。

今月末に財務省へ提出する10年度予算の概算要求に、必要となる国費570億円を盛り込み、来年の通常国会に関連法案を提出する考え。そのほか10年度から、保険料の上限額を段階的に引き上げて高所得層に負担を求め、その分、中所得層の保険料負担を軽減することも検討する。

国保をめぐっては、民主党も地域間格差を是正する方針を示していることから、政権交代した場合でも財政支援策は延長される公算が大きい。

財政支援策は、1件の治療で80万円以上となる高額医療費が発生した際の影響を和らげたり、低所得者の保険料を軽減した分への補てんなど4事業。国保財政の安定化や保険料の地域間格差の縮小が目的で、国、都道府県、市町村が事業の性格に応じて費用を負担し合っている。

06~09年度の4年間の時限措置で、中止すると保険料負担にはね返るなどの影響が出るため、自治体からは継続の要望が強かった。

また、保険料の上限額は現在は年59万円(介護保険料除く)で、700万~800万円の世帯所得で上限に達し、それ以上の所得でも保険料は変わらない。厚労省は上限額を中小企業の従業員らが加入する全国健康保険協会(協会けんぽ)と同じ年82万円まで引き上げたい考え。

その場合は上限額に達する年間所得は1千万円程度となり、年約3千億円の増収が見込まれる。保険料軽減の対象外で相対的に負担が重い中所得層の保険料引き下げに充てることを検討する。

●2010年度から国保保険料の年間上限を63万円に引き上げ (厚労省)

2009.12.07 社会保険労務士の社会保険・労働保険講座 から引用。インターネットに多数情報あり。

厚生労働省は4日、市町村ごとに運営する国民健康保険(国保)の保険料の年間上限額を来年度から4万円引き上げて、63万円とする方針を社会保障審議会に示しました。高所得層の負担を高め、これを財源に中所得層の保険料負担を軽くする狙いであり、政令の改正を進める方針です。

国保には自営業者や失業者らが加入しており、保険料の算定方法は市町村ごとに異なりますが、高所得層の負担が際限なく増えるのを防ぐため、国が上限額を一律に定めています。内訳は、医療給付費分保険料の賦課限度額が47万円、後期高齢者支援金分保険料の賦課限度額が12万円で、現在の上限額は年間59万円ですが、これを2010年度から63万円に引き上げます。引き上げ幅は1993年度と並び最大です。更に40歳以上65歳未満の人は介護納付金分保険料分の負担もあり、現在賦課限度額は10万円です。

国保の財政は景気低迷による保険料収入の減少や医療費の増大で悪化しています。2008年度は一般会計から約2585億円が赤字の穴埋めに使われており、厚労省は改善措置を検討していました。保険料の上限を引き上げて国保の収支を改善し、中所得層の保険料を下げるように市町村を指導する方針です。なお、低所得層にはすでに税投入で保険料を軽減する仕組みがあります。 |

●上限6万円上げ答申へ/高松市国保運営協議会

四国 2010/02/16 09:36

高松市国民健康保険運営協議会(会長・山下隆資香川大名誉教授)が15日、市役所で開かれ、市側が来年度の年間保険料の賦課限度額(上限額)を6万円引き上げて73万円とする案を諮問した。協議会は了承し、22日に答申する方針を決めた。答申を受け、市は3月定例議会に関連条例の一部改正案を提案する。

引き上げは、医療費の増加や加入者の収入減による国保財政の悪化を改善するのが狙い。国の方針に沿ったもので、現在の年額67万円を73万円に引き上げる。内訳は医療給付分を47万円から50万円に、後期高齢者支援金分を12万円から13万円に、介護納付金分を8万円から10万円に引き上げる。保険料率は据え置く。

負担増となるのは高所得層が中心で、国保加入の約5万9千世帯のうち約千世帯程度。改定後の保険料収入は約1億円増える。

●平成19 年度国民健康保険料(介護保険料込み)-その2- 大阪市と6自治体比較表

大阪市と6自治体比較表

③ 現在、各市の国保料制度設計で最も中低所得世帯に響いてくるのは、実は保険料の上限額そのものではなく、上限保険料を負担する世帯の年収をどの辺に設定するかという問題です。

横浜市では810万、千葉市では870万と比較的高い年収世帯で上限額を負担することになりますが、大阪市、神戸市では500万円台、東京杉並区、京都市、岡山倉敷市、さいたま市では700万円台で上限に達します。

この上限に達する年収が高ければ高いほど、理論的には、中・低所得者と高所得者が等しく同率の所得割額を負担するという、ある意味で公平な、そして低所得者に優しい負担方式となると言えましょう。

その逆に、それが低ければ低いほど高所得者に有利で低所得者に不利ということになります。

国保が、税で支える部分を除いて、基本的に制度参加者の保険料拠出によって運営される制度であるとすれば、誰も制度のお荷物になるだけの存在にはなりたくないはずです。

そのためには、自分の所得に見合った応分の負担を全員が出来る料金設計が不可欠です。 |

●国民健康保険:保険料格差3.6倍…市区町村・本紙調査

毎日新聞 2009年6月8日 2時30分

08年度の国民健康保険(国保)の保険料で、最大3.6倍の地域格差が生じていたことが、毎日新聞の全市区町村調査でわかった。自営業者や農漁業者のほか、年金生活者や失業者の加入が多い国保は「国民皆保険」制度の根幹だが、国の医療保障政策として公平性に問題があると批判も出ている。また126市町村(7.0%)が、所得の20%以上の保険料を集め、うち2市町では25%を超えていることも判明した。

無保険は保険料滞納で生じるため、全1794市区町村(2広域組合を含む)の07、08両年度の実態をアンケートなどで調べた。06年度の厚生労働省の調査で、国保加入の1世帯あたりの平均所得は166万円だった。同年度までの10年間で約220万円との間を推移していることから、「世帯所得200万円で、40歳代夫婦と未成年の子2人の4人家族。固定資産税額は5万円」というモデルを設定し、年額の保険料算出を求めた。このモデルでは計算不能な住民税方式を採用するなどの39市区町は除外した。

08年度の最高額は、大阪府寝屋川市の50万4030円で、北海道喜茂別町の50万2500円、福岡県矢部村の49万800円が続いた。最低額は東京都青ケ島村の13万9900円。続いて神奈川県開成町の16万2560円で、20万円未満が9町村あった。

寝屋川市では、子どもが1人増えるごとに4万2160円ずつ増額される。今回のモデルで所得を400万円に設定すると、同市の保険料は65万円になる。

全国平均額は、08年度で前年度比4.0%増の32万5165円だった。前年度から値上げしたのは、801市町村で、値下げは458市町村。値上げ額の最高は、和歌山県湯浅町の19万9120円(74.5%増)で、204市町村が5万円以上を増額していた。

保険料高騰の原因については、被保険者の高齢化と医療高度化による医療費増を挙げる自治体が多かった。90年代以後に増加した失業者や非正規雇用労働者が国保へ移り、運営を困難にしているとの指摘もあった。

今後の国保運営のあり方も聞くと(複数回答)、39.5%が国費投入の拡大が必要とし、35.4%が都道府県単位や国単位の広域化運営を求めた。サラリーマンや公務員が加入者で運営基盤が比較的強固な被用者保険との一体化を、21.5%が望んだ。保険料引き上げは滞納を増やす結果ともなるため、一層の増額が必要との声は1.1%しかなかった。【「無保険の子」取材班】

◇国民健康保険の保険料

自治体によって保険料、保険税として集める。内容は、医療分▽後期高齢者支援金分▽介護保険分(40~64歳が対象)で構成され、3種を合計して算出する。

3種とも、(1)所得割り(2)資産割り(3)平等割り(4)均等割りの4種の保険料からなることが多い(4方式)。所得割りと資産割りは、世帯ごとの所得や固定資産税額に一定料率をかけて算出。平等割りは1世帯ごとに割り当てる一定額、均等割りは一定額に世帯の人数を掛けたもの。

これに対し、住民税額を基に算出する方式もある。滞納世帯は08年度に20%を突破した。

◇解説…空洞化する国民皆保険 (毎日新聞 2009/06/08)

毎日新聞の全市区町村調査で判明した国民健康保険(国保)保険料の3.6倍に上る地域格差は、国費投入を削減しながら、自治体に財政健全化を迫ってきた国の政策の結果だ。一部で所得の4分の1に及ぶ高額な保険料は、「無保険の子」問題をはじめとして低所得層を医療から遠ざけ、半世紀に及ぶ国民皆保険を空洞化しつつある。

7割が赤字という国保財政の逼迫(ひっぱく)の背景に、国保の構造変化がある。職業別の加入世帯(06年度)は20年前と比べ、無職者が54.8%(86年度は25.5%)に急増。自営業者は14.5%(同29.8%)に落ち込んだ。リストラによる失業者や年金生活者ら社会的弱者が多く、国保が福祉の根幹をなんとか支えているのが現実だ。

これに対し、国は「給付と負担」を原則に、運営主体の自治体に滞納を減らして収支改善を迫る小手先の対策しか示せていない。

山県市の予算の概要の関連ページから

●山県市:一般会計予算案 大規模事業完了、大幅減21.63% /岐阜

毎日新聞 2010年2月25日

山県市は24日、一般会計122億8000万円(前年度比21・63%減)、総額203億4907万円(同12・29%減)の10年度当初予算案を発表した。今年度までに、クリーンセンター整備や小中学校の耐震改修などの大規模事業が完了したため、前年度比で大幅減となった。減額は3年ぶり。平野元市長は「財政状況は年々厳しさを増しているが、市総合計画の基本理念『安らかで快適な21世紀の住みよいまちづくり』に向け、メリハリのある予算編成ができた」としている。

主な事業は、クリーンセンター運営経費(3億9410万円)▽緊急雇用創出事業(4341万円)▽高規格救急車更新(2434万円)。【石山絵歩】

|

| Trackback ( )

|

ときどき触れる鹿児島県阿久根市長のこと。

人口は約24000人。

その発言や行動が、さらに、エスカレートしている。

3月4日には、「一部マスコミが傍聴席にいる」として市長が市議会本会議の出席を拒否。

議会側の要求も終日拒否し、

「出席する準備をしていたが、議会側に

その環境を作ってもらえなかったことを残念に思う」

とコメントしたという。

3月3日は、特定職員に給与を支払っていない問題で、鹿児島地裁から支払い命令の判決。

阿久根市長のコメント

「判決に従っていては、市政運営ができない」

思い出したのは、前の岐阜県知事。

私たちの情報公開請求に対して、岐阜県が黒塗りや非公開にしたことで、情報非公開処分取消訴訟を十数件やってきたけど、こちらが勝つことの方が多い。

判決の際の当時の梶原知事のコメントのときどきは

「最高裁で県が負けるまでは公開しない」との趣旨

似ていると見るか、似ていないと見るか・・・

ともかく、四面楚歌を承知で進む阿久根市長、とみえる。

人気ブログランキング→→ ←←ワン・クリック10点 ←←ワン・クリック10点

8位あたり

●司法無視の市長指弾 阿久根市に給与支払い命令 地裁判決 財産差し押さえも

2010/03/04付 西日本新聞朝刊

鹿児島県阿久根市の未払い給与請求訴訟で、鹿児島地裁による懲戒免職処分の効力停止決定が確定した元係長男性(45)への未払い給与総額約180万円と今後の給与の支払いを、同地裁(牧賢二裁判官)が市に命じた3日の判決を受け、元係長側は4日にも文書で竹原信一市長に支払いを催促する方針を明らかにした。

竹原市長は控訴して徹底抗戦する構えだが、判決は控訴しても強制執行が可能な「仮執行宣言」付き。司法判断を無視してきた市長は、法的に追い詰められた格好となった。

元係長側は判決後に開いた集会で、市側が判決に従わなければ、「仮執行宣言」に基づいて市の預貯金差し押さえを地裁に申し立てると同時に、市長と市を労働基準法違反(賃金不払い)の疑いで刑事告発すると説明した。賃金不払いは30万円以下の罰金。原告代理人の増田秀雄弁護士は「刑罰が目的ではないが、法を無視するなら、やむを得ない」と話した。

元係長を支援する自治労県本部も、市公平委員会が2月、職員3人の降格人事(昨年4月)を取り消した裁決に市長が従わなければ、地方公務員法違反の疑いで刑事告発する方針。同法は故意に公平委の指示に従わなかった場合、1年以下の懲役または3万円以下の罰金と定めている。

元係長は、竹原市長が昨年4月に市役所庁舎内に張り出させた職員の人件費総額の紙を勝手にはがしたとして、同7月31日付で懲戒免職処分となった。同10月の地裁の効力停止決定後も、竹原市長が「自治の上に裁判はない」「係長が職場復帰すれば、公共の福祉に悪影響が出る」という論理で復職を認めず、給与も支給しないことから、同11月末に提訴していた。

判決理由で牧裁判官は「効力停止決定が出た以上、市は元係長を復職させ、給与を支給する義務から逃れられない」と、司法を無視し続ける竹原市政を指弾した。

元係長が懲戒免職処分の取り消しを求めた訴訟も地裁で係争中で、判決は4月9日に言い渡される。

●阿久根市財産差し押さえも 給与支払い命令

朝日 2010年03月03日

阿久根市政にまたも司法がストップをかけた。職員の懲戒免職処分を巡る問題で、竹原信一市長が裁判所の命令を無視し続けたことから生じた未払い給与請求訴訟。鹿児島地裁は3日、元係長男性(45)の訴えを全面的に認めた。今回の判決には強制力が伴うため、竹原市長が従来の姿勢を崩さず判決に従わない場合には、市役所の財産差し押さえという異例の事態に発展する可能性もある。

竹原市長はこれまで、懲戒処分の効力停止を命じた裁判所の決定を無視し、元係長の復職を認めず給与も支払っていなかった。そのため処分取り消しの訴えに追加する形で訴えが起こされた。判決では昨年10月の効力停止決定以降の未払い給与約180万円と、今後毎月の給与支払いを命じた。

竹原市長は同日、今回の判決を不服として控訴する方針を一部の報道関係者に明らかにした。だが控訴しても、判決で認められた強制力を伴う仮執行は有効なため、原告側は強制的に阿久根市の財産を差し押さえて給与を支払わせる申し立てを裁判所に起こすことができる。

原告側はひとまず竹原市長に支払いを求めるが、応じなかった場合は来週中にも、財産差し押さえを裁判所に申し立てる方針だ。裁判所が申し立てを認めた場合、阿久根市の預貯金が差し押さえられることになる。財産差し押さえを回避するためには、竹原市長も担保金を納めるなど法的な手続きを踏まなければならない。

原告側の弁護士は、竹原市長を労働基準法違反(賃金未払い)の疑いで鹿児島地検に刑事告発する方針も固めている。同法では、違反した場合30万円以下の罰金と定められている。

元係長は「今までの市の対応から言って判決が出ても状況は変わらないと思う。考えられる法的手続きを進めるしかない」と話す。

一方の竹原市長はこの日の法廷には出席せず、総務課を通じて「取材についてはお受けしません」とだけコメント。一部の報道関係者以外の取材には応じなかった。

元係長が懲戒免職処分の取り消しを求めている訴訟の判決は4月9日にある。竹原市長の行政手法については、市職員労働組合事務所の使用許可取り消しを巡る訴訟で、昨年10月に鹿児島地裁が「違法」と判断している。

●阿久根市長・竹原氏「判決に従っていては、市政運営ができない」

data-max 2010年03月04日

3日、阿久根市長・竹原慎一氏が、データ・マックスの取材に応じ、同日の鹿児島地裁の判決内容に対して、「判決に従っていては、市政運営ができない」とコメントした。

問題の裁判は、懲戒免職処分の効力停止決定が確定した阿久根市の元係長が市側へ起こした未払い給与請求訴訟で、鹿児島地裁は3日、阿久根市側に未払い給与総額180万円と2010年2月以降の給与支払いを命じる判決を出した。

元係長の男性は、市庁舎内に張り出された職員人件費を書いた紙をはがしたことで、09年7月31日付で懲戒免職処分となった。09年10月、鹿児島地裁において、同処分の効力停止の決定が下されていた。

竹原市長は、「命令に従わない(貼り紙をはがした行為)人間は組織にはおいておけないし、仕事をしていない人間には給料は払えない」と、これまでの主張を繰り返している。

●3職員降格「違法」 阿久根市の公平委員会 処分取り消しを裁決

西日本新聞 2010年2月25日

鹿児島県阿久根市の竹原信一市長が昨年4月の人事異動で職員3人を降格した処分について、市公平委員会はこれを違法と判断し、処分取り消しを裁決した。裁決は23日付。3人は降格を不服とし申し立てていた。市総務課は「市長が出張中でコメントできない」としている。

裁決によると、3人は地方公務員法に基づく降格理由の説明書交付がないまま課長から課長補佐にされたり、兼務していた係長職を解かれて事実上降格された。

一方、竹原市長は公平委員会の審理で、3人は「その職に必要な適格性に欠く」などとする降格理由を主張したが、委員会は説明書交付がなかったことから違法と判断。降格理由も「見当たらない」とし「不当な降任(降格)」と断じた。

阿久根市の昨年4月の人事異動では計10人が降格された。3人を支援する自治労県本部の高橋誠書記次長は24日、記者会見し「市長が裁決に従わなければ法的対抗手段をとる」と話した。

●阿久根市長が市議会本会議出席を拒否 「議場にマスコミいる」

南日本新聞 2010-03-04

阿久根市の竹原信一市長は4日、同市議会本会議を「議場にマスコミがいる」との理由で出席を拒み、議会審議が中断している。議会側は出席を求めているが正午現在、竹原市長は応じていない。

同日の開会予定は午前10時。定刻を過ぎても、竹原市長をはじめ各課長ら執行部は議場に現れず、隣接する執行部控室に待機していた。浜之上大成議長が口頭で出席を要請したが、竹原市長は「議場からマスコミを出せ」などと答え、拒否したという。

議会側は午前10時5分すぎに執行部不在のままいったん開会した。直後に休憩に入り、議会運営委員会などを開いて対応を協議。

「議会軽視だ」など竹原市長への批判が飛び交った。浜之上議長は執行部控室から市長室に戻った竹原市長へ、出席要求書を手渡した。

同日の本会議は、2010年度一般会計当初予算案の総括質疑などが予定されており、報道各社は開会予定時刻前から傍聴席に入っていた。

竹原市長は懲戒免職職員の訴訟などで取材拒否の姿勢を強めており、1月には「取材における庁舎内での撮影を原則禁止する」との公文書を報道各社へ一方的に通知した。

● 阿久根市長、議会出席を拒否=「マスコミへのお仕置き」と-鹿児島

時事 2010/03/04-21:25

鹿児島県阿久根市の竹原信一市長は4日、「一部マスコミが傍聴席にいる」として、同市議会本会議への出席を拒否した。同日は午前10時から、2010年度当初予算案の総括質疑が行われる予定だったが、市長と市幹部は議場に姿を見せなかった。議会は午後4時に流会。5日も午前10時から総括質疑が予定されている。

同市議会の浜之上大成議長は「文書や口頭で『議会に出てほしい』と伝えたが、市長は応じなかった」と話した。一方、竹原市長は取材に対し「市庁舎内撮影の原則禁止を通告したのに、勝手に撮影している社がある。その社へのお仕置きで、そこが出て行けば議会には出る。議長が一部マスコミを取るか、議会を取るかということ」と述べた。

市長に批判的な蜜柑幸雄議員は、「議事公開の原則の中、一部マスコミを排除するのはあり得ない。議会での権限は議長にある」と反発している。

竹原市長は1月、「今後の市政運営への影響を考慮し、取材における庁舎内での撮影を原則禁止させていただきます」などと記された文書を報道機関に送付していた。

●阿久根市議会が流会、市長は今後も欠席示唆

2010年3月4日22時07分 読売新聞

鹿児島県阿久根市の竹原信一市長が4日、報道機関が議場にいることを理由に市議会本会議への出席を拒否した問題で、市長は終日、出席を拒否、議会は流会となった。

市長は、議場内での報道機関の撮影禁止を議会側に要求、受け入れられなければ欠席を続ける構えを見せている。

議長は市議会を休憩としたうえで、地方自治法に基づく出席要求書を市長に提出。しかし、市長は受け入れず、議会は午後4時に流会した。

市長は休憩中、「報道機関に議場内での撮影を許可しないよう求める。協力され次第、議会に出席する」とする要求書を議会側に提出したが、議会側は受け入れなかった。

市長は市総務課を通じ、「出席する準備をしていたが、議会側にその環境を作ってもらえなかったことを残念に思う」とコメントした。

●竹原市長に謝罪要求決議 ブログ発言めぐり阿久根市で集会

南日本新聞 2010 03/01 06:30

竹原信一市長に謝罪を求める決議文を採択した県民集会=28日、阿久根市のグランビューあくね

阿久根市の竹原信一市長が、ブログ(日記風サイト)に障害者を差別するような記述をしたことに対する「撤回と謝罪を求める県民集会」が28日、阿久根市のグランビューあくねであった。県身体障害者福祉協会や県議、市議ら約20団体計約600人が参加、障害者や関係者、県民への謝罪を強く求める決議文を採択した。

決議は「市長のブログ記述などが障害者らに悲しい思いをさせ、障害者基本法の精神にも背いている」と指摘。市長宅へ同日届くよう郵送したという。

同協会長で主催者の戸口田三千尋代表世話人は「人の命という非常に重いものへの倫理観を軽く語る人が市長でいることが許せない」と批判。障害者団体からは、竹原市長が姿を見せなかったことに「誠意が感じられない」との声も上がった。

同市議会の浜之上大成議長は「市長の行動は市民の総意とみなされる。市長を選んだ市民にも責任がある」と話し、竹原市長に全国の障害者や家族への謝罪を求めた。

●「障害者差別、謝罪を」 阿久根市長ブログに抗議集会

朝日 2010年2月28日20時9分

鹿児島県阿久根市の竹原信一市長が「高度医療のおかげで機能障害を持ったのを生き残らせている」と自身のブログに書いたことに抗議する集会が28日、同市であった。県内の障害者団体や人権団体などから約500人が参加し、ブログ発言の撤回や謝罪を求める決議を採択した。竹原市長は主催者から出席を求められていたが、来なかった。

「竹原市長の差別発言の撤回と謝罪を求める県民集会」と題し、県と市の身体障害者福祉協会、県社会福祉協議会、連合鹿児島など約20団体や一般市民が集まった。

代表世話人の戸口田三千尋・県身体障害者福祉協会長が「障害者や親の心を土足で踏みにじるような発言でがくぜんとした。撤回、謝罪するまで引き下がるつもりはない」と表明。その後も参加団体の代表者が「障害者を差別しているとしか受け取れない」などと訴えた。決議は「一連の差別発言を撤回し、障害者や関係者、県民に謝罪することを強く求める」という内容で、竹原市長に郵送した。

問題の記述は昨年11月8日付。障害者団体などから強い抗議を受けたが、竹原市長は市議会で「ブログの一部だけを取り上げた批判」と述べて謝罪を拒否した。県議会や同市議会は謝罪を求める決議をした。問題部分は昨年12月18日に削除され、現在も「ただいま修正中」となっている。

●阿久根市長:差別記述問題 「障害者冒とく、許せない」--県民集会 /鹿児島

毎日新聞 2010年3月1日 地方版

◇市長への批判相次ぐ

「障害者の尊厳を冒とくしているとしか思えず、断じて許せない」--。阿久根市で28日、開かれた、竹原信一市長の発言撤回と謝罪を求めた県民集会。市内外から多くの障害者や関係者が集まり、竹原市長のブログや講演での障害者に対する差別的な記述、発言への批判が相次いだ。

「全国重症心身障害者を守る会」県支部の川崎忠雄元支部長は「成熟した社会は、障害者の尊厳が守られ、地域で安心して暮らせる社会」と強調。竹原市長が福岡市の講演で「枝が腐ってきたら、切り落とさないといけない」と発言したことに触れ「障害者の生きる権利を否定しているとしか受け取れない」と、壇上から訴えた。

「やりきれない思いでいっぱい。市長は市民が納得できる説明をすべき」と怒りを抑えながら発言したのは「阿久根市手をつなぐ育成会連絡協議会」の浜辺一俊会長。「家族は人知れぬ苦労をしてきた。為政者として、どのように理解しているのか、不可解でならない」と糾弾した。

集会に参加した男性(38)は、「自分は高度医療のおかげで命をつないでもらい、幸せに生きている」と話し、市長のブログ記載を痛切に批判。また、霧島市国分から参加した県身体障害者協会連合会長の池田和夫さん(82)も「市職労とけんかするより、福祉対策など力を尽くすことがもっとある」と話した。【川島紘一、馬場茂】

●阿久根市の駅伝 大牟田高が辞退 市長の言動問題視

2010/03/05付 西日本新聞朝刊

2010年3月5日 06:01 カテゴリー:政治 九州 > 鹿児島

鹿児島県阿久根市で14日に行われる「阿久根市長旗九州選抜高校駅伝大会」(同市主催)に選抜されていた大牟田高(福岡県大牟田市)が、出場を辞退していたことが4日、分かった。大会関係者や学校関係者によると、竹原信一市長の障害者に対する差別的な言動を問題視したという。

大会は、大牟田高駅伝部の大見治夫前監督らが協力して1991年に始まり、今年で20回目。毎年、九州・沖縄各県の強豪校が参加し、大牟田高は昨年まで19年連続で出場していた。

大会関係者などによると、1月末に出場を依頼したが、竹原市長が障害者差別ととられる記述をブログなどに掲載し、障害者団体への謝罪要求を受け入れていないことなどを理由に、2月に出場辞退の連絡があったという。大会には大牟田高を除いて25校が出場予定で、他に出場を辞退したチームはないという。

大会関係者の一人は「大牟田高の参加は大会の目玉でもあり、辞退は市民や出場校が残念がるだろう。竹原市長の言動がこんな形で影響してくるとは」と話した。

| Trackback ( )

|

今のインターネットの時代だからこそできる、普通の市民が記者になってニュースを書くということに挑戦してきたインターネット新聞JanJan。

先の3月1日に休刊と発表された。

その理由は、詳しくは、ブログの後半に引用しておくけど、

第1 急激な広告収入の落ち込み

第2 BlogやSNS、Twitterが普及し、

同社のWebサイトシステムは技術的に少々時代遅れになった

第3 マスコミ側も市民の投稿やブログとの連携を

重視する傾向など、

記者クラブの開放も民主党政権の下で徐々に進んで、

所期の目的はひとまずは達成された

というもの。

このブログでも、時々、引用などさせてもらっていたし、リンクもしているし・・・インターネットにアップされているデータはどうなるのか、気になるところ。

たとえば、2008年9月1日のブログで整理した別のメディア

⇒ ◆日本最大級の市民メディア・オーマイニュース/9月1日から再編/広告主体に

このオーマイニュースはすでに廃刊になっていて、インターネットにはデータも残っていない。

インターネット新聞JanJanに示されている方針は次。

3月31日(水) 記事の更新はせず、4月1日以降も閲覧てきる

ただし、動画は4月1日以降、閲覧できず

そして、全国の政治家の情報などのデータベース、

特徴的かつ利用の多かった「ザ・選挙」

3月31日(水) 掲載の休止。4月1日以降は閲覧できず

実は、昨年の衆議院選挙の前の春ごろだったか、

「JanJanはなくなる」と聞いた。

政権交代のおおきな選挙の前なのに??? と思った。

だから、いろいろとクリックしてみると、その前年あたりから、徐々に機能が減らされてきていることが見てとれた。

その減る、機能停止の様子を「このブログの倉庫」に記録してあったけど、

まあ、どっちでもいいじゃん、と昨年末に「記録」を消した。

ともかく、残念なこと。

ところで、今日は来週の本会議質疑のための準備としての聴き取りで、役所の中を回る。

明日の午後は、ある件のことで、岐阜県庁で記者会見する。

昨日、県庁の記者クラブにお願いしたら、午後2時でOKとなった。

人気ブログランキング→→ ←←ワン・クリック10点 ←←ワン・クリック10点

7位、8位あたり

●インターネット新聞「JANJAN」、3月末で休刊へ

朝日 2010年3月1日20時7分

市民記者によるインターネット新聞「JANJAN」は1日、3月末で休刊すると発表した。広告収入がここ2年余りで3分の1に落ち込み、経営の見通しが立たなくなったという。

韓国のインターネット新聞「オーマイニュース」に着想を得て、2003年2月に創刊。「生活や仕事の現場から、既存マスコミが取り上げないニュースを送る」とうたい、日本でのネットメディアのさきがけとなった。

これまでに登録した市民記者は約8千人。閲覧数は08年度に月1千万件だったが、09年度上半期には月2千万件に伸びていたという。

しかし閲覧そのものは無料なため、経営改善に直結しなかった。ブログやツイッターなど誰にでも簡単に使える個人発信型の技術が広まり、市民メディアとしての存在意義が薄れたことも休刊の理由だという。

竹内謙社長は「ネットの世界は無料という考えがあり、有料化の検討はしなかった。ひと休みして新たな構想を練り直したい」と話した。

●ネット新聞、JANJAN休刊へ…広告収入落ち込み

2010年3月2日 読売新聞

市民参加型のインターネット新聞「JANJAN」のサイトが今月31日で休刊すると、運営会社「日本インターネット新聞」(竹内謙社長)が1日、サイト上で発表した。広告収入の急激な落ち込みが原因という。

JANJANは市民が記者になって記事を投稿する形式で、日本初のネット新聞とうたい、2003年2月にスタート。同社によると、現在の市民記者数は約7900人、昨年4~9月の平均月間閲覧回数は約2000万件という。

しかし、不況の影響で広告収入が減り、年間約1億円の運営費をまかなう見通しが立たなくなった。竹内社長は「ブログやツイッターなどで情報発信の新しいスタイルが広まる中、時代遅れな部分も出てきたため、新しい構想を盛り込んで復刊を図りたい」としている。市民参加型メディアではオーマイニュース日本版が昨年4月に、ツカサネット新聞が同11月に閉鎖している。

●インターネット新聞JanJanが休刊。残念だが驚きもなく。

pjnews 2010年03月03日 16:40 JST

インターネット新聞JanJanのトップページ(2010/03/03)

【PJニュース 2010年3月3日】3月1日、インターネット新聞JanJanが休刊すると発表された。インターネット新聞JanJanとは、本格的な市民メディアとして『老舗』に入るインターネット新聞で、2003年から発信を続けている市民メディアである。

『市民一人一人が記者である』という理念は、ほかの市民メディアと共通する理念ではないかと思われるが、独自のおおきな目標設定として『全国政治家データベース』『政治資金データベース』などを構築し、各地の政治家の情報を閲覧できるようにしていた点が異なっていた。

「日本の政治は、情報の公開や閲覧があまり進んでいない。その情報を把握しやすくして、選挙や政治の情報がより入手しやすくできるようにしたい」。以前、講演会のときにお会いした、JanJanの竹内謙社長が、そのように語っていたのを、よく覚えている。

JanJanから配信されてきた「休刊のお知らせ」には、休刊の理由として、JanJanの構築してきたシステムが時代遅れになってきたこと、記者クラブが開放されてきておりJanJanの目的も達成されたこと、そして、広告収入の激減によるところが、もっとも大きい、とのことだった。

編集部に電話して聞いたところ、おしらせで配信した内容とほぼ同じ説明。話を聞いた範囲では、この時期にJanJanが休刊になるということも、わりと『突然決まった』ということのようだった。とはいえ、筆者はこの突然の『休刊』が、突然のこととは、あまり受け取りなかった。

まず一昨年より、JanJanの編集部の人員が大幅削減されており、経営上、かなりのスリムアップを図っている様子が窺われた。さらには昨年、ポイント制度が廃止されたり、編集部長賞、編集委員選賞も商品がチープになってゆくなど、厳しい経費削減の必要性が迫っていることも感じられた。

昨年秋に、投稿できる写真数が9枚から3枚に減少されたが、これは人員不足が原因とのことだった。また、今年に入ってから運用に入った新システムも、目的にひとつに、極めて少人数でも運営できる体制の構築、という点も、あったようだ。

このような点から、JanJanの運営がかなり厳しくなっており、早晩、廃刊の可能性もあるのでは、という印象は、筆者は強くもっていた。そうはいいながらも、かなり経費削減をしているので、持つのではないか、という期待をしていたし、記者交流会などの説明でも、すぐに廃刊という話は出ていなかったようだ。