スピノザの『エチカ』について僕が考えていることと,趣味である将棋・競馬・競輪などについて綴るブログです。

第三部定理二五およびその証明から,さらに以下のことが出てきます。第三部定理二六です。

「我々は,我々の憎むものを悲しみに刺激すると表象するすべてのものをその憎むものについて肯定しようと努める。また反対に我々の憎むものを喜びに刺激すると表象するすべてのものを否定しようと努める」。

もう何度もいっていることですが,ここでも「努める」といわれているのは,僕たちがそのために努力するという意味ではありません。いい換えればここには目的論的な意味は含まれていませんし,何らかの意志作用が含まれているわけでもありません。ただ僕たちが現実的に存在する場合には,常にこういった傾向を有しているというほどの意味です。

なぜこれが第三部定理二五とその証明から帰結してくるのかということは,さほど難しくありません。これはスピノザの哲学において反対感情とは何かということを理解してさえいれば,それ以上の説明を必要としないからです。ここでの場合には,愛の反対感情が憎しみであるということ,そして喜びの反対感情が悲しみであるということだけ知っていれば十分であるといえます。愛と憎しみについては第三部諸感情の定義六と第三部諸感情の定義七,喜びと悲しみについては第三部諸感情の定義二と第三部諸感情の定義三を参照するだけでよいのです。

僕たちは愛する者を喜びに刺激するものについてはそれを肯定し,悲しませるものについては否定するという傾向を有しています。これが第三部定理二五でした。なので必然的に各々の反対感情についてはちょうど逆の傾向を有することになります。すなわち,憎んでいる者を喜ばせるような事柄に関してはそれを否定する傾向をもつでしょうし,逆に憎んでいる人を悲しませるような事物に対してはそれを肯定する傾向を有するでしょう。第三部定理二六がいっているのはこのことなのです。

スピノザの思想の中に,実在的に区別されるような哲学属性と神学属性が存在するということは,強くそれを意識してはいなかったのだとしても,気が付いていた人たちがいたのではないかと僕には思われます。

ライプニッツは宮廷人という立場からスピノザを否定しました。とりわけスピノザが提唱している神からの人格の剥奪は,ライプニッツのような立場からしたら許されざる思想であった筈です。ではだからライプニッツがスピノザの思想を全面的に否定したのかといえば,必ずしもそうではありません。ライプニッツは自身の思想が正しくなければスピノザの思想が正しいのだといっていたくらいですから,部分的には高い評価を与えていたといって過言ではありません。要するにライプニッツにとって,スピノザが哲学属性の中で語っていることが,神学属性に影響を与えない範囲でなら,むしろスピノザの見解に同意していたと思うのです。ただライプニッツは,論理的な方法をもってスピノザの哲学属性内の言論を崩せると思っていましたから,スピノザの神学属性を全面的に否定するだけでなく,哲学属性の内容を改めようとしたのでしょう。こう考えればライプニッツは,スピノザのうちにはふたつの属性があるという点には気付いていたといえます。ただそれが「共通点」を有さないというようには理解していなかったと思います。

後の時代のヤコービはもっと自覚的であったかもしれません。ヤコービはスピノザが哲学属性の内部で語っていることについては,論理的な瑕疵がまったくないので,それを論理によって反駁することは不可能だと理解していました。ただヤコービはブレイエンベルフがそうであると語っているようなキリスト教徒的哲学者でしたから,スピノザの神学属性を認めるわけにはいきませんでした。したがって,この区分で説明すれば,神学属性の内部に超論理を導入することによってスピノザを反駁しようとしたのです。つまりヤコービにとって難点であったのはスピノザの神学属性だけであり,哲学属性についてはむしろ全面的に肯定していたといっていいほどだと思います。なのでヤコービもこのことに気付いていたといえるでしょう。

3日の報知オールスターカップを勝ったグルームアイランドの母の父はサクラチヨノオーです。

2歳の8月に函館でデビューして新馬戦を勝利。10月に中山のオープンに出走して連勝。続く東京のオープンは2着でしたが,朝日杯3歳ステークスを逃げ切り,準パーフェクトといえる成績で2歳の頂点に立ちました。ただ,当時は2歳王者決定戦が東西に分かれていた時代。西の阪神3歳ステークスのサッカーボーイが鮮烈な勝ち方をしたこともあり,JRA賞の受賞は逃しました。

3歳初戦は共同通信杯4歳ステークス。人気に推されましたが2番手追走からばてる形で4着。このときは中山競馬場が改修中だったので,弥生賞も東京競馬場で行われ,ここは逃げ切りました。サッカーボーイを3着に降してのもので,受賞を逃した鬱憤を晴らす形に。同じく東京での皐月賞は3着。そしてダービーへ。ここは4コーナーで先頭に並び掛けるレース。直線で一旦は2着馬に交わされたのですが,そこから差し返すという勝負根性を発揮して優勝。2歳王者が3歳の頂点にも立つことに。

たぶんこれで精根尽き果ててしまったのでしょう。3歳のキャンペーンはこれで終了。当時のルールのためにクラシックに出走できなかったオグリキャップが大活躍した年で,やはりJRA賞の受賞は逃しました。

4歳になって安田記念,宝塚記念と2戦しましたがいずれも大差で敗退。ダービーまでの輝きは取り戻せず,ターフを去りました。

種牡馬としては2頭の重賞勝ち馬を出しました。大成功とはいえないかもしれませんが,血を残した価値は十分にあったのではないかと思います。

ここまでのふたつの論証から,十全な観念はいかなる意味においても混乱した観念の原因ではあり得ないということ,また混乱した観念もどんな意味でも十全な観念の原因ではないということが明らかになりました。両者が直接的に発生の原因ではあり得ないということは,第二部定理四〇の4つの意味が成立していることから明らかですが,そればかりではありません。ある知性のうちにあるXの十全な観念は,同じ知性のうちにXの混乱した観念が発生するのを防ぐという点においても原因ではあり得ませんし,存在しているXの混乱した観念を除去するという点でも原因ではありません。また,Xの混乱した観念は,それがある知性のうちに存在することによって,その知性がXの十全な観念を有する契機となり得ないという意味においても,Xの十全な観念の原因ではあり得ないのです。つまり一般的な意味において,十全な観念と混乱した観念の間には,一切の因果関係が成立しないことになります。

僕が哲学属性と神学属性,いい換えれば能動属性と受動属性の間に,形而上学的意味において「共通点」はないと考えるのは,このことを根拠としています。他面からいえば,そこにいかなる因果関係も成立しないということを根拠にして,哲学と神学,あるいは能動と受動は,形而上学的意味においては実在的に区別される,各々が「唯一」の属性を構成するとみなすのです。

なぜそう考えるのかということの理由は,第一部定理三のうちにあります。そこでは,もしもAとBとの間に「共通点」が存在しないのなら,AはBの原因ではあり得ないし,BもAの原因ではあり得ないということがいわれています。そこで僕はこれを逆に理解し,もしAとBの間で一切の因果関係が成立し得ないのであれば,AとBは形而上学的意味においては「共通点」を有さず,実在的に区別されなければならないと解するのです。

スピノザは『神学・政治論』の序文の中で,聖書は理性を全面的に放任しているのであり,理性の営為という意味での哲学とは何の共通点も有していないといっています。それを形而上学的にいえば,僕が説明したような形になると思うのです。

12日に昨年のNARグランプリが発表になりました。ばんえいと特別表彰を除く競走馬部門のみ紹介します。

年度代表馬は大井のハッピースプリント。浦和記念を勝っただけなのですが,年間を通じて最も格式の高いレースを勝ったのがこの馬。大レースでも入着するなど,能力の高さもトップですから,順当な受賞といってよいのではないでしょうか。2013年が年度代表馬,2014年は3歳最優秀牡馬で,3年連続の受賞。年度代表馬も2度目の選出になります。部門別では4歳以上最優秀牡馬。

2歳最優秀牡馬は浦和のアンサンブルライフ。平和賞を勝ちました。とはいえ評価の対象になったのは,大レースで3着に入ったことでしょう。このカテゴリーでは重賞を勝った馬がいませんでしたので,そこが大きく評価されるのは順当だと思います。

2歳最優秀牝馬は北海道のタイニーダンサー。北海道重賞を2勝した上に,エーデルワイス賞と北海道2歳優駿も制したのですから文句なしです。現在はJRAに移籍していますが,どういう路線を歩むのか注目です。

3歳最優秀牡馬は浦和のラッキープリンス。ニューイヤーカップと東京ダービーを勝ちました。東京ダービーの勝ち馬は毎年のように候補になりますが,この馬はさらに大レースでも3着になりましたので,アンサンブルライフと同様に,そちらが評価に大きく影響したものでしょう。その後はひどく落ち込んでしまっていますが,どこかで復活を果たしてほしいものです。

3歳最優秀牝馬は大井のララベル。桜花賞とロジータ記念を勝っています。重賞には出走しませんでしたが,この馬は根性があるタイプなので,出走すれば好走する可能性があると思います。今年が楽しみな1頭。

4歳以上最優秀牝馬は北海道のサンバビーン。グランダムジャパンの古馬シーズンで優勝したのが評価の対象になったようです。能力ではブルーチッパーの方が上位かもしれませんが,対戦したときには先着していますので,こちらが選出されることになるでしょう。地元のノースクイーンカップだけでなく,水沢に遠征したビューチフルドリーマーカップを制したのは評価するべきだと思います。

最優秀短距離馬は北海道のポアゾンブラック。北海道重賞の1勝のみですが,重賞でも2着2回,3着1回ですから妥当なところでしょう。現在はデビューの地である園田に再移籍しています。このカテゴリーでは岩手のラブバレットの活躍もありました。

ダートグレード競走特別賞はホッコータルマエ。川崎記念と帝王賞を勝ちました。これは地方競馬で最も活躍した馬が選ばれるべきで,それなら大レースを2勝したこの馬の選出が妥当だと思います。2013年,2014年に続いて3年連続での受賞です。

能動的な感情による感情の抑制が,部分的にではあれ可能であるということに対比させていうならば,能動的観念によって観念を抑制するということは,どんな場合であれ不可能だということが第四部定理一には含まれているといえます。能動的観念とは十全な観念であり,抑制されるべき観念があるとすればそれは受動的観念なのであり,受動的観念とは混乱した観念のことです。したがって虚偽と誤謬のうち,十全な観念は誤謬に対してはそれを除去する力を有するといえますが,虚偽に対してはそういう力をまったく有していないということになります。

このことは,第四部定理四から明白だと論証できるのですが,そのように論理的に訴えるよりも,たぶん経験に訴える方が説明としては分かりやすいでしょう。単純にいって何を表象しまた何を表象しないのかということは,精神の能動によって決定し得ることではないということは,だれしも経験の上で知っているであろうからです。僕たちはあれを表象しようと思ってそれを表象するということはできません。また,これは表象したくないと思ったとしてもそれを絶対に表象しないでいられるというわけでもないのです。

もう少し具体的な事例を出してみます。僕たちは過去の悲しかった出来事を思い出さないようにしようと決意したところで,それを実際に果たすことができるというものではありません。何かの拍子にそれを想起し,そのたびにまた悲しい思いをするということは,だれにでも起こることではないでしょうか。『こころ』の先生は自殺を決意したとき,Kが自殺を決行したとき,襖を染めていた血の色を想起しました。これなどはごく自然な表象の連結なのであって,先生はそれを避けることはできなかったといえます。これと同じような表象の連結は僕たちにも生じるのであり,それは精神の能動によって抑制できる思惟作用ではありません。このような否定的な場合であってさえ,表象には虚偽の積極性が含まれているからです。まして精神が自動機械であることまで考慮に入れれば,混乱した観念の抑制が,十全な観念によっては不可能であるということはなおさら理解できるところでしょう。

今年の牝馬のダート路線の行方を占うことになる第19回TCK女王盃。

先手を奪ったのはノットオーソリティ。セキショウもできれば逃げたかったでしょうが,枠順の差もあり,向正面に入るところでは1馬身ほど後ろの2番手に控えて折り合いました。正面ではこの後ろに3頭が並んでいたのですが,最も外にいたホワイトフーガが1馬身ほど後ろの単独の3番手に。また同じくらいの差でディアマイダーリンが4番手。同じくらいの差でパワースポットとティーズアライズが併走。また1馬身くらいの差でタマノブリュネットが追走という隊列に。最初の800mは51秒5という超スローペースになりました。

3コーナーを回るとノットオーソリティ,セキショウ,ホワイトフーガの3頭が雁行に。少し離れてディアマイダーリンとタマノブリュネットが追い,パワースポットがその後ろ。直線に入ると前3頭の外のホワイトフーガが先頭に。そのまま抜け出して後ろを寄せ付けずに快勝。マークされた形の2頭は苦しくなり,大外を伸びたパワースポットが1馬身4分の1差で2着。セキショウを差したタマノブリュネットが3馬身差で3着。

優勝したホワイトフーガはここがJBCレディスクラシック以来の実戦で重賞3勝目。大レースを勝ち,年齢も重ねたので斤量が増えていましたが堂々の横綱相撲での勝利。今年はこの馬がこの路線を牽引していくことになるとはっきりしました。距離が延びることはプラスとは思いませんが,エンプレス杯でも優勝候補。川崎記念を予定しているアムールブリエとの対戦がそこで実現するようなら楽しみです。父はクロフネ。母の父はフジキセキ。祖母がドバイソプラノ。

騎乗した大野拓弥騎手と管理している高木登調教師はTCK女王盃初勝利。

Xの十全な観念idea adaequataは,Xに関する誤謬errorを排除することはできますが,Xに関する虚偽falsitasを排除することはできません。いい換えれば,ある知性intellectusのうちにXの十全な観念が現実的に存在するとしても,同じ知性のうちにXの混乱した観念idea inadaequataが発生することを防げませんし,それを除去するということもできないのです。では知性のうちにXの混乱した観念が現実的に存在するとき,その観念を排除するのは何でしょうか。それが示されているのが第二部定理一七です。ここから分かるように,もしもある知性からXの混乱した観念を排除する思惟の様態cogitandi modiが存在するとすれば,それは観念対象ideatumがXではない別の混乱した観念,たとえばYの混乱した観念なのです。

ここの部分に,同じ受動passioではあったとしても,観念の場合と感情affectusの場合とでは大きな差があります。一般にある感情がどのように人間から除去されるのかをスピノザが示しているのは第四部定理七です。ここではある感情が別の感情によって排除されるということが示されています。一読すると混乱した観念が別の混乱した観念によって排除されるといわれているのと同じに思われるかもしれませんが,そうではありません。なぜなら,混乱した観念は精神mensの受動によって生じるものであり,したがって混乱した観念が排除される秩序ordoに関しては,受動に関連してのみいわれているのに対し,感情の場合は受動に限定して言及されているわけではなく,一般にすべての感情に関係する言及になっているからです。

第三部定理五八をみてみましょう。

「受動である喜びおよび欲望のほかに,働きをなす〔能動的である〕限りにおける我々に関係する他の喜びおよび欲望の感情が存する」。

基本感情affectus primariiのうち,喜びlaetitiaと欲望cupiditasのふたつに限られていますが,スピノザが能動的な感情が存在することを認めているということはこの定理Propositioから明白でしょう。ある感情が別の感情によって排除され得るとスピノザがいう場合には,この能動的な感情の場合も含まれているのです。だからスピノザの哲学では,全面的にあるいは絶対的にとはいいませんが,能動的感情による感情の抑制が可能であるという結論になります。

和歌山記念の決勝。並びは郡司‐田中の南関東,稲毛‐東口‐西岡の和歌山,稲垣‐村上の京都で森川と松浦は単騎。

田中がスタートを取って郡司の前受け。3番手に稲毛,6番手に松浦,7番手に稲垣,最後尾に森川という周回に。残り3周のバックから稲垣が上昇していくと,森川,松浦とこのラインを追走。ホームで郡司の横まで来ましたが,郡司が誘導の後ろで引かなかったため,しばらく併走が続き,バックに入ってから稲垣が郡司を叩きました。ここから後ろで構えていた稲毛が発進。打鐘にかけて稲垣を叩くと松浦がスイッチして追走。松浦はホームで西岡をどかして3番手に入り,4番手に西岡,5番手に稲垣,7番手を内の郡司と外の森川で併走という隊列に。バックから稲垣が捲っていくと,さすがに東口もブロックはせずに番手から併せて出ていく形。直線は東口と稲垣,そして中を割った村上の競り合いになりましたが,捲り追い込みになった郡司が大外を急襲して優勝。稲垣と郡司の中を割った田中が4分の1車輪差の2着に続いて南関東のワンツー。1車輪差の3着は東口。

優勝した神奈川の郡司浩平選手は記念競輪初優勝。FⅠなら優勝候補というレベルまでは達していましたので,記念競輪を優勝するチャンスも近いかと思われました。このレースは地元勢と京都勢が別れて戦わざるを得ないメンバー構成となり,互いにやりにくい部分があったのではないかと思います。バックで後方に置かれていたので展開的に恵まれたということはなかったのですが,ほかのラインをあまり気にしないで走ることができる点での有利さはあったかと思います。99期生で25歳ですから,まだ強くなる余地が大いにあるわけで,スターになる可能性を秘めた選手だといえるでしょう。

アルベルトが地獄を表象し,それに対して不安metusを抱くようになった例や,マインドコントロールが容易になされ得るということから,一般的に次のことがいえることになります。それは,たとえばある人間の知性のうちの,Xの混乱した観念やそれを肯定する意志作用,あるいはその混乱した観念から発生するような感情というのは,そのXの混乱した観念を知性のうちに生じさせるような,別の混乱した観念によって生起しているということであり,かつこのような生起は,現実的に存在する人間の知性のうちには容易に,あるいは頻繁に生じているということです。

実際,虚偽と誤謬の相違に注目するなら,他面からいえば表象の疑惑の不在を無視すれば,この思惟現象は現実的に存在する人間の知性には不可避であるといえます。というのは,誤謬ではなく単に人間の知性のうちに虚偽が発生するというのは,現実的に存在する人間はきわめて多くのものを知覚するといっているのと同じことだからです。そうであるなら第二部定理一四によって,これが不可避な現象であることは間違いないといえます。そして第一部定理三六により,その混乱した観念はその知性のうちで別の観念あるいはその他の思惟の様態が発生する原因となります。そうして発生するのはまた混乱した観念なのですから,こういう思惟現象は僕たちの精神のうちではほぼ際限なく生じているといえます。

このようにして自動的に生じる混乱した観念が含む虚偽の積極性は,真理によっては排除され得ないというのが,第四部定理一の一般的な意味になります。もう少し具体的にいうと,現実的に存在するある人間の知性の一部を構成しているXの混乱した観念が含む虚偽の積極性は,同じその人間の知性のうちにあるXの十全な観念によっては排除され得ないということです。もちろんXの十全な観念を有する知性は,Xの混乱した観念に対しては必然的に疑惑を有することになります。ですからその人間はXに関して誤謬を犯すことはないでしょう。ですが誤謬を排除するということと,虚偽を排除するということは,同じことを意味しません。これも虚偽と誤謬を分けるべき理由です。

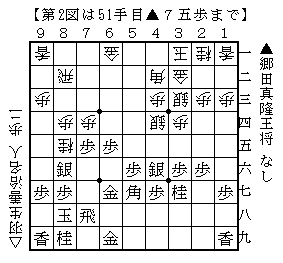

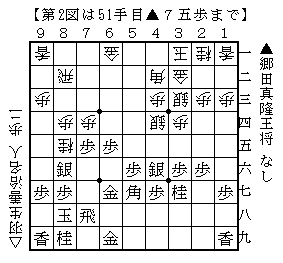

掛川城二の丸茶室で昨日から指されていた第65期王将戦七番勝負第一局。対戦成績は郷田真隆王将が24勝,羽生善治名人が50勝。千日手が2局あります。

掛川市長の振駒で郷田王将の先手。相矢倉で先手が早囲い。早い段階の工夫に対して後手が急戦を採用しました。ただこれはあまりうまくいったとはいえず,先手の作戦勝ちになり,そのまま勝負がついたという一局であったのではないかと思います。

後手が6四の銀で5筋の歩を交換し,先手が追い返した局面。対抗して▲4六銀と上がるのは自然な一着でしょう。

すぐに△8五桂と跳ねて▲8六銀に△6四角と出たのは,歩を手持ちにしていてもこのまま組み合ってはまずいという判断があったからだと思います。玉をもう少し囲う必要がありますが,そのためには角を動かさなければならず,この手順はそれを実現するためのものだったのではないでしょうか。ただ先に動いたのに最も自然に応接されて,普通に進めてはまずいのであれば,動いた判断自体がよくなかったことになります。つまり第1図の時点ですでに先手が作戦勝ちなのだと僕は考えます。

▲6五歩と突いて△7三角と引かせ▲7八飛と回りました。玉飛接近の悪形ですが,作戦勝ちを生かすのに適した手順だったと思われます。

後手はとりあえず△3一玉と寄り,先手が▲3七桂としたところで△6四歩から動きました。先手はここも▲同歩と自然に応接し△同角に▲6五歩と打ってこの位を確保。後手は△4二角と引きました。また歩を入手したものの手数としてはひどく損をした格好です。

ここから▲5七角と出て8四の歩を狙い,後手が△8二飛と受けたところで▲7五歩と仕掛けました。

本格的な戦いはここからなのですが,すでにこの時点で先手の攻めが成功しているということなのだと思います。

郷田王将が先勝。第二局は24日と25日です。

ここではアルベルトを実例に採用しましたので,当時のローマカトリックが,人に対して混乱した観念を発生させ,それに対して不安metusを抱かせることによって信者を獲得していたという趣旨に受け取れるような記述になりました。ですが僕はこうしたことは,アルベルトが生きていた時代に限られたことではないし,ローマカトリックに限定されたことではないと考えています。つまりローマカトリックだけを抽出して批判しようという意図は僕にはまったくありません。多かれ少なかれこのようなことは,どんな宗派あるいは宗教を問わずになされていると思いますし,それは過去だけがそうであったというわけではなく,現代でもそうしたことがあるだろうと思っています。漱石がキリスト教への求道を拒否したのは,漱石が触れたキリスト教のうちにそういう要素を見出したからだと思いますし,キリスト教に限らず,もっと一般に漱石と宗教の関係にこうした要素が反映されていた可能性もあるのではないでしょうか。

さらにいうなら,こういったことは宗教に限られた話でもありません。たとえばある種のセミナーというのは,これと同じような理屈で成立しています。混乱した観念に対して疑惑の不在が生じるなら,その人間の知性は観念対象ideatumに対して自信を有するようになるでしょう。そうすればその観念を肯定する意志が善であり,否定する意志が悪であると認識するようになります。その結果として,その観念対象がAという行為であったとしたら,Aをなすことが善であり,なさないことが悪であると思い込むようになるわけです。そこで人がAをなすようにするためのセミナーでは,こうした手法が採用される場合があるのです。

一般的な語彙でいうなら,こういうのがマインドコントロールといわれます。人間の精神は自動機械なので,容易くマインドコントロールできますし,されてしまうのです。あるいはされることを望む場合もあるのです。つまりマインドコントロールというのは,宗教にのみ関連する用語ではありません。冤罪を生み出したような取り調べの多くも,こういった手法を採用していたといっていいでしょう。

3日の報知オールスターカップを勝った金沢のグルームアイランドの祖母がサクラキャンドルです。

父はサクラユタカオー。祖母がクレアーブリッジ。ふたつ上の半兄に1995年のJRA賞で最優秀4歳以上牡馬に選出されたサクラチトセオーがいます。

2歳12月にデビューして新馬勝ち。その後は6月まで使われ続け,入着は多かったものの勝てませんでした。

一息入れて9月に復帰するとすぐに2勝目。そのまま3歳牝馬限定で中山で行われていたクイーンステークスに出走すると8番人気の低評価を覆して重賞制覇。当然ながら3歳牝馬の三冠目だったエリザベス女王杯に出走。ここも10番人気にすぎなかったのですが見事に勝って大レース勝ち馬になりました。これが1995年11月12日。その直前の10月29日には半兄が天皇賞を制していて,短期間で兄妹による大レース制覇が達成されたことになります。暮れに2000mだった阪神牝馬特別にも出走しましたがこれは大敗。

翌年は中山牝馬ステークスで復帰するも9着。4月までに牡馬相手のオープン特別を3戦して2着,2着,6着。まだ古馬の牝馬限定の大レースは存在しない頃で,レース選択が難しかったのです。

4か月ほど休んで新潟記念に出走すると2着。10月に府中牝馬ステークスで重賞3勝目をあげました。

今ならエリザベス女王杯へとなるところですが,自身が前年に勝っているように3歳限定。ということでこの勝利を最後に現役を引退しています。

アルベルトが地獄に対する不安metusを抱くのは,アルベルトが地獄を表象しているからです。これは第二部公理三からそうでなければならないのですが,それ自体で明白であるといってもいいと思います。そこでもしもアルベルトが地獄に関する十全な認識を有するようになれば,そんなものに不安を抱く必要はないということが自動的に精神のうちに発生し,その不安は除去されるでしょう。観念を眼中に置かず,感情だけに着目すれば,受動感情が十全な認識によって排除され得ると僕がいうのはこの意味においてです。ですがこの場合にも,排除されているのは感情だけなのであり,地獄の表象像が除去されているのではありません。他面からいえばこの場合のアルベルトの精神のうちに生じている思惟現象は,地獄を表象すると不安を感じていたのが,地獄を表象しても不安を感じなくなるということなのです。したがって,たとえ十全な観念によって何らかの受動感情が除去されるという場合があるのだとしても,第四部定理一でいわれていることが成立するということを揺るがすものではありません。

なぜそのようにいえるのかということは,この場合に十全な観念がどういう役割を果たしているのかということを探求するよりも,そもそもどうしてアルベルトは地獄に対して不安を感じるようになったのかということを考えた方が容易に分かります。アルベルトはおそらく書簡六十七でスピノザに浴びせ掛けているような罵詈雑言を,自分自身が受けることによって地獄を表象するようになり,同時にそれに対する不安を煽られてしまったのです。このことは,元々はアルベルトはプロテスタントの信者だったのであり,ローマカトリックには改宗したという点から明らかだといわなければなりません。なぜなら少なくとも改宗する前のある時点までは,アルベルトの精神の一部を,不安を感じなければならないような地獄の観念が組織していなかったことは間違いないといえるからです。つまりアルベルトが地獄に対する不安を感じるようになったのは,それまでは有していなかったある混乱した観念が,ローマカトリックとの接触によって生起したからなのです。

6日に2015年のJRA賞が発表になりました。競走馬部門のみ紹介します。

年度代表馬はモーリス。条件戦を連勝してオープン入りするとダービー卿チャレンジトロフィーを制覇。その後は安田記念,マイルチャンピオンシップ,香港マイルと大レースを3連勝。6戦全勝でGⅠ3勝,単純な能力面からいっても昨年の最強馬ですから当然の受賞でしょう。部門別では最優秀短距離馬。1800mに1戦のほかは1600m。純粋な短距離馬というのとは違うと思いますが,このカテゴリーの代表馬に選出されるのも納得です。

最優秀2歳牡馬は朝日杯フューチュリティステークスを勝ったリオンディーズで最優秀2歳牝馬は阪神ジュベナイルフィリーズを勝ったメジャーエンブレム。この部門についてはとくにいうことはありません。

最優秀3歳牡馬は皐月賞とダービーを勝ったドゥラメンテ。後半はお休みになってしまいましたが,大レースを2勝しているのはこの馬だけなので順当でしょう。

最優秀3歳牝馬はオークスと秋華賞を勝ったミッキークイーン。満票だったようにこちらもきわめて順当でしょう。

最優秀4歳以上牡馬は宝塚記念と天皇賞(秋)を勝ったラブリーデイ。ほかに中山金杯,京都記念,鳴尾記念,京都大賞典も勝っています。これだけの実績なら選ばれて当然なのですが,これは多くの馬に受賞させたいという情実が働いたものです。最も優秀な4歳以上の馬がラブリーデイで,年度代表馬がモーリスというのは本来ならあり得ない選択。情実で投票する記者がかくも多いことを僕は残念に思います。モーリスが受賞するべきでした。

最優秀4歳以上牝馬はジャパンカップを勝ったショウナンパンドラ。ほかにオールカマーを勝ちました。昨年のジャパンカップのレベルはさほど高くなかったと思いますが,牡馬相手に最高峰の大レースのひとつを勝ったのですから,当然の受賞であると思います。

最優秀ダートホースはフェブラリーステークスとJBCクラシックを勝ったコパノリッキー。東海ステークスも勝っています。JRA賞はまず中央競馬で行われたレースの勝ち馬が優先されるべき。この観点からいって妥当な選出であったと僕は思っています。

最優秀障害馬は中山グランドジャンプと中山大障害を勝ったアップトゥデイト。小倉サマージャンプも制しました。これはこの馬しかありません。満票にならなかったのが意外です。

虚偽の積極性が真理veritasによって排除されないとは,具体的には次のことを意味します。

まず,何らかの有限知性があると仮定します。知性intellectusは個々の観念ideaの総体です。したがって有限知性は数え上げることができるいくつかの観念によって組織されていることになります。そこでその観念のひとつに,Xの混乱した観念idea inadaequataがあると仮定します。次に知性がこの状態にあるとき,同じ知性のうちにXの十全な観念idea adaequataが発生すると仮定します。要するに同じ知性のうちに,観念対象ideatumが同一であるXの,混乱した観念と十全な観念の両方が現実的に存在すると仮定するのです。このとき,Xの混乱した観念が,Xの十全な観念が発生することによって,その現実的存在を除去されるということは生じないのです。

これは『エチカ』で言及されている月の例から明白です。僕たちは月を実際にある位置より近くにあるように表象します。月と地球との間の距離を十全に認識していようがいまいが,この表象imaginatioには変化がありません。それは表象には虚偽falsitasの積極性が含まれているからです。だから僕たちはたとえ実際に月が自分からどれだけ離れているかを正しく知っていたとしても,月を見た場合には,それが実際よりはずっと近くにあるものとして認識するcognoscereのです。

ここから分かるように,Xの十全な観念というのは,Xの混乱した観念を除去する原因causaにはなり得ないのです。これはそれらの観念が同一の観念対象であり,かつ同じ知性のうちにあるという場合に成立しているのですから,一般に十全な観念が混乱した観念を排除する原因にはなり得ないのは当然だといえます。

しかし,この場合には次の点には注意しておかねばなりません。

アルベルトAlbert Burghが感じた地獄に対する不安metusは,第三部諸感情の定義一三と第三部定理五九から,アルベルトの知性の一部を構成する混乱した観念から生じる感情affectusでした。このとき,この不安という感情だけに注目し,不安を発生させている混乱した観念を考慮の外に置くとするなら,この不安が真理によって除去されるということはあり得ます。これはスピノザも,第四部定理一の後の備考Scholiumで示している通りです。

昨日の立川記念の決勝。並びは新田に海老根,河村‐平原‐岡田‐後閑の埼京,原田‐園田の西国で脇本は単騎。

スタートを取って前受けは新田。3番手に原田,5番手に脇本,6番手に河村で周回。残り2周のホームから河村が一気にスピードアップ。誘導との車間を斬って待機していた新田を叩き,離れ加減だった岡田も追いつき4人で前に出て打鐘。このままペースが緩まなかったので新田が5番手,原田が7番手,最後尾に脇本の一列棒状のままホームを通過しました。バックに入ると最後尾から脇本が捲り発進。新田も対応しようとしましたが,車間を開けていた平原も発進したためか車が伸びませんでした。岡田は平原についていかれず,直線では脇本が平原を捕えました。しかし脇本に乗るような形になった原田が大外から脇本を捕えて優勝。1車身差で脇本が2着。さらに2車身差で平原が3着。

優勝した徳島の原田研太朗選手は記念競輪初優勝。昨年くらいから優勝に手が届きそうなくらいの力はつけていると思えたので,優勝自体は驚きではありません。ただ,展開的にいえば平原や新田の方が有利であった筈。平原が末を欠き,新田が好位置からほとんど出ていかれなかったのは意外でした。両選手はグランプリに出走していて,そちらに向けて仕上げていたという面があり,あまりお釣りが残っていなかったのかもしれません。

ここまではXの混乱した観念からみた場合に,なぜそれがXの十全な観念と形而上学的な意味における「共通点」を有していないと考えられるのかということの説明でした。ふたつめはそれとは逆に,Xの十全な観念の方からみたときに,それがXの混乱した観念とは「共通点」を有することができないということの説明になります。これについては僕は第四部定理一を援用します。ですがそれにあたって必要な注意点を示さなければなりません。

スピノザの哲学では,虚偽と誤謬は異なると僕は解しています。すなわち僕はXの混乱した観念というのは,それ自体としてはXに関する虚偽falsitasであるとみなしますが,誤謬errorであるとはみなしません。第二部定理三五で認識の不足といわれるとき,その認識の不足が含まれているという場合に,それを虚偽であると同時に誤謬であるとみなすのです。逆にいうなら認識の不足が含まれていない場合には,虚偽ではあるけれども誤謬ではないとみなすのです。

ステノのローマ教会あるいはローマカトリックの認識についていえば,それは単にステノの知性intellectusのうちに虚偽があったというだけでなく,ステノは誤謬を犯していたのです。なぜなら混乱した観念に対する疑惑の不在というのは,認識の不足を意味していて,ステノの認識には確かに疑惑が不在であったからです。

なぜスピノザの哲学ではこのように虚偽と誤謬を分けて考える必要があるのかといえば,スピノザは混乱した観念もある積極的な要素を有することを認めているからです。いい換えれば虚偽の積極性が存在するということをスピノザは認めているからです。僕はライプニッツGottfried Wilhelm Leibnizの哲学には真理veritasと非真理だけがあるのであって,虚偽という概念notioはないとみなしました。真偽不明であるものを考慮の外に置けば,ライプニッツの哲学にあるのは真理であるものと真理ではないものだけなのであって,真理でないものには何ら積極的要素が含まれているとはいえないからです。逆にスピノザが虚偽にも積極性を認めているということは,第二部定理一七備考によって明らかだといえるでしょう。

この虚偽の積極性は,真理によっては排除することができないのです。

5日に1日だけ中央競馬の開催があったため年始の浦和競馬は昨日から3日間。2日目に第59回ニューイヤーカップが組まれました。

好発はラクテでしたがこのコースの外は不利。先手を奪ったのはアンサンブルライフ。以下,タービランス,フォクスホール,ワールドプリンスとなり,ラクテはその後ろに。モリデンルンバとジャーニーマンが並んで追走。最初の800mは48秒8の超ハイペース。とくに最初の200mのラップが11秒9というのは滅多にないのではないでしょうか。

向正面に出たところからアンサンブルライフがリードを広げ,3コーナーにかけて後続が徐々に追いついていくという展開に。3コーナーの入口ではタービランスがアンサンブルライフの外に並び掛け,雁行のまま直線に入りました。手応えがよかったのはタービランスの方で,一旦は先頭に。大外からモリデンルンバが鋭く追い込み,2頭が並ぶようにゴールイン。外のモリデンルンバが優勝。タービランスがアタマ差の2着。直線でフォクスホールの内から追い込んだジャーニーマンがアンサンブルライフを捕えて1馬身半差の3着。アンサンブルライフがクビ差の4着。フォクスホールもクビ差の5着と,ここまでは接戦でした。

優勝したモリデンルンバは北海道で3勝した後,昨年11月の南関東転入初戦だった平和賞で2着。12月に条件戦を勝ってここに出走。南関東重賞初制覇を飾りました。おそらく前に行った2頭が能力上位で,その競り合いに乗じた展開面の恩恵は少なくなかったでしょう。とはいえ枠順の有利さを生かしての勝利というのとは違いますので,一定の評価は必要。クラシックで好走しておかしくないだけの力量はあると思います。父はマーベラスサンデー。フロリースカップ系トサモアーの分枝。

騎乗した大井の矢野貴之騎手は10月の鎌倉記念以来の南関東重賞制覇。ニューイヤーカップは初勝利。管理している船橋の坂本昇調教師は南関東重賞6勝目。第48回以来11年ぶりのニューイヤーカップ2勝目。

ある知性のうちにXの混乱した観念があって,しかしその知性がそのことを疑わないとしても,それはその知性のうちにXの十全な観念があるという意味ではないというごく当然のことを,なぜわざわざ迂回したような手続きで論証したのかということについては,すでにお気付きの方がいらっしゃるかもしれません。この迂回した手続きにまことに合致した実例が存在していたからです。それがステノがカトリックに入信した動機です。

ステノはローマカトリックの原理が真理であると信じていました。しかしそれはステノが何らかの確実性を有していたという意味なのではなく,単にそれに対する疑惑が存在しなかったというだけのことです。他面からいうなら,ステノにはその観念に疑惑を抱かせるような表象の動揺が生じなかったということなのです。

この実例から理解できるのは,ステノの知性に疑惑を抱かないような混乱した観念が現実的に存在するということが,ステノがそれについて十全な観念を有することになるための契機とはなり得ないということです。そしてここから一般的な結論を引き出すことができます。たとえば知性のうちにXの混乱した観念があるということは,その知性のうちにXの十全な観念が発生するということの原因ではあり得ないということです。それどころかXの混乱した観念に疑惑を抱かない場合,つまりXの混乱した観念に対する表象の動揺が生じないという場合には,むしろそれはその知性がXを十全に認識することの妨げとなるでしょう。そしてこうしたことは往々にして起こります。なぜなら現実的に存在する人間は,第三部定理一二により,自分を喜びに刺激するものを表象する傾向にあるからです。ですから人間は,そうした表象について動揺が生じることを避ける傾向を有するのです。これはステノの場合に顕著だといえますが,ステノにとってのローマカトリックあるいは教会の表象というのは,ステノ自身にとっての喜びだったのです。だからその喜びを排除する観念の表象を忌避することになり,それだけ表象の動揺が生じにくくなります。つまり教会を十全に認識する契機がより多く失われているのです。

第5期女流王座戦五番勝負第六局。

ルールで伊藤沙恵女流二段の先手。変則的な手順で相矢倉に。通常の形よりは後手の加藤桃子女流王座が得をしていたと思いますが,最近は通常形では先手が思わしくないので,これくらいでいいのかもしれません。現に先手がうまく戦機を掴み,中盤の戦いは優位に進展していたと思います。

後手が△8六歩と叩いたのを8五にいた飛車で取った局面。先手は飛車の成り込みが約束されているので,受け止めてしまえば勝てそうです。

△6五銀と出ました。これを取るのは角道が通って危険です。なので止めつつ攻めも見せる▲4四桂が有力そうですが,成銀を取られのは嫌だと▲8三飛成と受けました。対して△8五歩と打っていますが,これは手を渡してしまう分だけ緩手だったようです。

▲4五桂と跳ねて角を取りにいきました。そこで△8六銀と打ったのは止むを得ない手で▲8八玉もこの一手。そして△6六角と出ました。これもここに至っては仕方なかったかもしれません。

これには▲同金と普通に応接すればよかったと思いますが▲7七銀打と受けました。このために取れる角に△4八角成と逃げられました。6五の銀は取れなくなっているのですから,この三手は先手がひどく損をしたように思います。

ここで▲2四歩と打ったのが最終的な敗着でしょう。せっかくの手番だったのに無視されて△6六桂と打たれました。

第2図は後手の勝ちになっていると思われます。

3勝2敗1持将棋で加藤女流王座の防衛。第1期,2期,4期に続き連覇で通算4期目の女流王座です。

敬虔pietasであることを肯定する意志作用volitioを含むXの十全な観念と,同じように敬虔であることを肯定する意志作用を含むXの混乱した観念idea inadaequataとの間に,形而上学的意味における「共通点」がないことは,ふたつの観点から説明できます。なお,僕はここでは観念対象ideatumをXという同一のものに措定しました。これは観念対象が同一であってさえ「共通点」は存しないということを示す目的からです。別に観念対象が同一でないとしても,一般に十全な観念と混乱した観念との間には「共通点」がないということは,これから僕が示す方法で論証できる筈です。

まず第一の点は,スピノザが第二部定理四九備考で主張している事柄です。そこから分かるように,ある知性intellectusのうちで真理veritasが確実であるという場合,いい換えればある知性がXについてその真理を知っているという場合,この確実性というのは積極的なものなのであって,消極的なものではありません。これは第二部定理四三から明白であるといわなければなりません。ですから,例えばある知性がXを知覚して,かつその知覚percipio,perceptioに対して何も疑わなかったとしても,それはその知性がXについて確実であるということを意味しません。確実性が積極的なものであるというのは,疑惑の不在が確実性を意味するのではないといっているのと同じことだからです。

ここからごく当然のことが理解できます。それはある知性がXの混乱した観念を有していて,かつその知性がその観念について一切の疑いを抱いていないのだとしても,それはその知性のうちにXの十全な観念があるということではないということです。これがごく当然だというのは,スピノザの哲学における十全な観念と混乱した観念との関係は,単に前者が真理であって後者が虚偽falsitasであるということだけを意味するのではなく,前者が実在的なものであるのに対して後者はそうではないという,有と無の関係を意味するからです。無に対する疑いの不在が有であるわけがありません。こんなことを主張すれば,知性が疑惑を抱かないような無は,思惟の様態cogitandi modiの実在的有であるといわなければならないからです。おおよそこんな不条理な主張もないでしょう。

個物の存在が属性に包容されている場合は自然権の侵害は生じず,現実的に存在する場合には侵害が生じ得ます。しかしこれは自然権を概念として考えた場合です。スピノザの自然権の原理は,その個物がなし得ることを規準にしていました。ですからなし得ることが阻害されるということがない限り,自然権が権利として問題になることはありません。僕たちにはあることをなす権利があるといっても,その権利がいっかな侵害されないとすれば,それを主張する必要もいっかなないからです。だから自然権の発生は,個物が現実的に存在する場合に限定されるのです。いい換えれば自然権は普遍的な原理ではありません。

これと同じことが,正義および不正の場合にもいえることになります。なぜなら,ある人間にとって自身の自然権が守られることは正義ですが,それが阻害されることは不正であるからです。なのでもしも一切の自然権が侵害されないのであれば,人は正義を認識しないし不正を認識することもありません。しかしもし現実的に自然権の侵害が生じるならば,僕たちは正義と不正を認識することになるでしょう。つまり自然権の発生が正義の発生の要因になるのです。つまりそれは個物が永遠の存在と認識される場合には発生せず,持続的に存在するといわれる場合にのみ発生します。つまり自然権が普遍的概念ではないのと同じ意味で,正義と不正も普遍的概念ではありません。

そして正義というのをこのように概念すれば,現実的に存在するある人間にとっては正義である事柄が,別の現実的に存在する人間にとっては不正であるという場合が生じ得るということが分かります。Aがなし得ることをなすためにBの自然権を侵害するというのはあり得ることで,これはAにとっての正義ですが,Bにとっては不正であるからです。つまり同一の事柄が正義でも不正でもあり得るという意味でも,正義も不正も普遍的概念ではないのです。

ステノがローマカトリックに入信した動機は,本人がスピノザへの書簡で語っているように,ローマ教会の教義に含まれている原理を真理と信じたからでした。そのときに詳しく検討したように,ステノは真理の「しるし」を何らかの外的特徴に追い求めていたのであり,ローマ教会ないしはその教義のうちにそれを発見したと信じたのでした。ですが真理の規範は真理それ自身です。いい換えるなら真理の真理性を保証するのは外的特徴ではなく内的特徴なのです。だから十全な観念と真の観念を比較した場合には,真理性を保証するのは十全な観念の方なのです。つまり真理の外的特徴を発見したとするステノの主張は,ステノ自身の思い込みにすぎません。つまりそれは真の観念ではなく誤った観念ですし,十全な観念ではなく混乱した観念なのです。

ですがステノについてはこの書簡の内容から察しても,十分に敬虔な人物であったといっていいと僕は思います。つまりステノのその混乱した観念は,確かにステノが敬虔であることの部分的原因を構成していたと僕は判断します。またステノは,ローマ教会の原理に従う人物は神聖な生活を送っているのであり,そのこと自体が教会の原理の真理性を保証するのだという主旨のことをいっていました。この神聖な生活というのは敬虔な生活と置き換えていいと僕は思います。そして確かに教会に服従することによって敬虔な生活を営んだ数多くの人が存在したということも,僕は否定しません。そしてこのことは,混乱した観念が部分的原因となって敬虔な生活を送るようになるということの,実例のひとつであるといえるでしょう。

ここではふたつの例しかあげられませんが,もちろんほかの様式でも,何らかの混乱した観念が,敬虔であることを肯定する意志作用を含むという場合があり得るでしょう。ですから形而上学的に敬虔という実体があって,その実体の属性の本性のひとつを神学属性が構成し得るということ,あるいは受動属性が構成し得るということに関しては,これで論証し得たと思います。

残るはこれらの観念に含まれる経験を肯定する意志作用の間に,「共通点」がないことの検証です。

12月28日に指された第41期棋王戦挑戦者決定戦変則二番勝負第二局。

振駒で佐藤康光九段の先手。3手目の▲6六歩に佐藤天彦八段が△3二飛と指して相振飛車に。先手が美濃囲い,後手が穴熊に進展。向飛車の先手が棒銀で攻めていくことになりました。

ここで▲8四歩△同歩と合わせてから▲7五銀と進出。後手は△5五銀で飛車の横利きを通しました。先手は▲6四歩△同歩の手筋でそれを消してから▲8四銀。

ここでは△8三歩と打つのが最も自然な手です。双方の見解が分かれていて,先手はそれで難解とみていたようですが後手は自信なしということで△6六銀と角取りに出ました。

▲8三歩と打てたのは読み筋からして先手としては望外だったのではないでしょうか。ただ△7一銀と引かれて難しかったそうです。でも▲9三銀成は最善手。

△同香でも△同桂でも▲9五歩と伸ばして先手の攻めが成功しているとのこと。そこで△8五歩と受けました。

実戦はここで▲6三歩と叩き△同金直に▲8二歩成から清算してしまったので失敗に終わりました。ですが初志貫徹で▲9五歩と突いておけば,後手は成銀を処置できない状況は同じなので△7七銀成とするほかなく,駒損でも銀を入手できる先手の攻めが繋がっていたようです。将棋は後手が勝ったわけですが,この棒銀が成立しているということであれば,後手は第1図のように組んではまずいのかもしれません。

連勝で佐藤天彦八段が挑戦者に。棋王戦は初の出場。第一局は来月11日です。

敬虔であることを肯定する意志作用を含んでいる観念を,ここではXの観念と仮定しておきます。つまりその観念対象ideatumが何であるのかということまでは考察しないということです。

Xの観念が十全である場合,なぜそれを通して人が敬虔になるのかということは,あまり具体的に考える必要はありません。というのはXの十全な観念というのは,どんな人間の知性のうちにあったとしても,同一の形相であり同一の本性であるからです。他面からいえばそれは第二部定理七系の意味により,神のうちにあるXの観念と本性の上でも形相の上でも一致するからです。なのでXの観念によって人が敬虔になるという様式は,どんな人が敬虔になるのであっても一致するでしょう。ここでは形而上学的に分析できれば十分ですから,これ以上は考えません。

一方,Xの混乱した観念によって敬虔になるという場合は,少し具体的に考えておく必要があります。Xの混乱した観念というのは,それを認識する知性によって異なるので,一般的には説明することができないからです。なのでどのような混乱した観念が敬虔であることを肯定する意志作用を含み得るのかという観点から説明します。この考察は,人間が受動によって敬虔であり得るということの,具体的な説明にもなり得るでしょう。

スピノザがその返信で見抜いたように,アルベルトがカトリックに改宗した動機は地獄への不安metusでした。不安は第三部諸感情の定義一三により悲しみです。したがって第三部定理五九により受動であり,第三部定理一によりその観念は混乱した観念であることになります。書簡六十七の内容からして,アルベルトが敬虔な人物であったと規定するのは無理があるかもしれません。ですがアルベルトと同じような理由でローマカトリックに入信して,その結果として敬虔になったという人間が実在したと仮定しても,これは無理な仮定であるとはいえないでしょう。つまりこの場合には地獄という混乱した観念,あるいはそれに対する不安の感情が,結果としてその人間を敬虔にさせるに至ったということになります。これがひとつの具体例といえるでしょう。

金沢から2頭が遠征してきた第52回報知オールスターカップ。

トーセンジャガーは出負けした感がありますが,最初から控える心積もりだったかもしれません。まず先頭に立ったのはアスカリーブル。2番手にインフォーマーで3番手はジャングルスマイルとムサシキングオー。その後ろにラッキープリンス。ですが1周目の正面に入ると外からラッキープリンスが上がっていき,アスカリーブルの前に出て先頭に。控えたアスカリーブルが2番手。インフォーマーとムサシキングオー,バトードール,アウトジェネラル,カキツバタロイヤルの3頭までが一団を形成。少し離れてジャングルスマイルとパーティメーカー。さらにグルームアイランドという隊列に。先陣争いの分だけのハイペースだったのではないでしょうか。

2周目の向正面ではラッキープリンスの後ろにインフォーマーとムサシキングオー。アスカリーブル,バトードール,アウトジェネラル,カキツバタロイヤルの4頭がその後ろになりましたが,カキツバタロイヤルが脱落し,外からパーティメーカー,内を捌いてグルームアイランドが上昇。3コーナーを回るとインフォーマーが前に出てラッキープリンスは後退。2番手にムサシキングオー,3番手にバトードールとなり,外に出てきたグルームアイランドも追い上げてきました。直線ではバトードールが内の2頭を交わして先頭に立ったものの,大外を伸びたグルームアイランドがこれを捕えて優勝。1馬身差の2着にバトードール。交わされてから差し返そうと食い下がったムサシキングオーがクビ差の3着。

優勝した金沢のグルームアイランドは3歳の4月にデビューして10月まで北海道で4戦3勝。12月に南関東に転入して9連勝。昨年10月のレースで5着に敗れると金沢に移籍。転入初戦を勝った後,先月の地区重賞も勝っていました。そのときにずっと金沢のトップクラスだったジャングルスマイルに大きな差をつけていたので,注目していたのですが,確かにそれだけの力があったようです。重賞では通用するレベルに届いていないかと思いますが,地方勢の交流レースでは今後も大活躍することでしょう。父は2002年の京成杯を勝ったヤマニンセラフィム。祖母は1995年のエリザベス女王杯を勝ったサクラキャンドル。5代母がクレアーブリッジ。母の父は1987年の朝日杯3歳ステークスと1988年の日本ダービーを勝ったサクラチヨノオー。祖母の父がサクラユタカオー。

騎乗したのは現在は南関東の短期免許で騎乗中の吉原寛人騎手。先月のゴールドカップに続く南関東重賞制覇で報知オールスターカップは初勝利。管理している金沢の高橋俊之調教師は南関東重賞は初勝利。

スピノザが能動と受動の区別を最も鮮明に示しているのは第三部定理一だと思います。そこから分かるように,ある人間の精神に能動が発生する場合,その原因となるのはその人間の精神のうちにある十全な観念です。これに反してある人間の精神に受動が発生するなら,その原因はその人間の精神のうちにある混乱した観念です。ただしここではひとつ注意が必要です。人間の精神の能動の原因となる十全な観念は,能動に対する十全な原因です。ですから精神の能動の原因はその精神のうちにある十全な観念であると限定して問題ありません。ですが精神の受動に対してその精神のうちにある混乱した観念が原因であるという場合には,十全な原因であるという意味ではなく,部分的原因であるという意味になります。なので精神の受動の原因がその精神のうちにある混乱した観念であるという場合には,その精神のうちにある混乱した観念が,受動に対して必ず原因の一部を構成すると解しておくのが妥当です。このことは第三部定義二から明らかだといえます。

したがって,敬虔に至る能動とは,ある人間が十全な原因となって敬虔になるという意味です。認識論的にいえば,ある十全な観念が原因となり,その人間が敬虔であることを肯定するという意味です。一方,敬虔に至る受動というのは,ある人間が部分的原因として敬虔になることを意味します。同じように認識論的にいうなら,ある混乱した観念が原因となって,敬虔であることを肯定するようになるということです。もちろん僕がここで肯定といっているのは,意志作用のことであり,第二部定理四九により,個々の観念を力という観点から見た場合の思惟の様態のことです。

第二部定理四〇の4つの意味から,十全な観念が原因となって生じる観念は十全な観念です。逆に混乱した観念を原因として発生する観念は混乱した観念です。したがって,精神の能動を原因として敬虔であることを肯定する意志作用を含んでいる観念は必然的に十全な観念です。逆に精神の受動が原因となって敬虔であることを肯定する意志作用が発生する場合,その意志作用を含んでいる観念は混乱した観念であることになります。

12月30日に京王閣競輪場で争われたKEIRINグランプリ2015。並びは新田‐山崎の福島,武田‐平原‐神山の関東,稲垣‐村上の京都で浅井と園田は単騎。

迷うことなく新田がスタートを取って前受け。3番手に武田,6番手に園田,7番手に浅井,8番手に稲垣の周回に。残り3周のバックから稲垣が上昇。3番手の武田が併せて出て,いきなり主導権争いに発展しそうでしたが,ホームで稲垣が叩き,武田は3番手に。神山の後ろには浅井が入って7番手に園田,引いた新田が8番手の一列棒状に。このまま打鐘,ホームと経過し,バックに入るあたりから武田が発進。しかしこれは村上に合わされてしまいました。平原はすぐさま自力に転じ,内から神山をどかした浅井がマークする形で捲りきると,直線では浅井が平原を差して優勝。大外を捲り追い込んだ新田が半車身差の2着に届き,平原はさらに半車身差の3着まで。

優勝した三重の浅井康太選手は8月の四日市記念以来の優勝。ビッグは2011年9月のオールスター競輪以来の3勝目でグランプリは初優勝。その2011年以降はずっとグランプリに出場。ただ位置的に恵まれないところもあって優勝には届いていませんでした。今回は単騎での戦いになり,常識的には厳しいところなのですが,脚力だけでなく,勝負勘に優れたタイプの選手なので,一発勝負をするという場合にはむしろよかったのかもしれません。地元で記念優勝して以降はやや不振傾向にあると感じていて,僕自身は厳しいのではないかとみていたのですが,ものの見事に覆されてしまいました。

人間が混乱した観念によっても敬虔になる場合があるということは,『神学・政治論』における基本的テーゼのひとつです。ですがここでは形而上学的説明を試みているので,こちらの点についてはもう少し説明しておきましょう、

スピノザはアルベルトへの返信の中で,ローマ教会の規律が政治的なものであり,それは人心を抑制する最適な方法であるといっていました。ここで人心の抑制といわれるとき,それが態度としての敬虔を意味し得ることはいうまでもありません。つまり教会の規律を表象することで人は敬虔になり得るということを,スピノザはここで暗黙裡に認めているといえます。

同じ書簡の中でスピノザは,ローマ教会の内部に品行方正な人が多く存在することを認めるともいっています。こちらの方は文脈上は教会が人を敬虔にさせているというより,信者の理性がそうさせていると読解するべきかもしれないので,ここでの例示としては相応しくないかもしれませんが,アルベルトに対しては理性を失っているというように書いていますので,そのような場合についても念頭に入っていた可能性はあります。

この同じ文脈の中で,だからローマ教会だけが敬虔な生活様式を独占できるというわけではないとスピノザはいっています。というのは,そのような人物はほかの宗派にも存在するからです。そしてスピノザはいくつかの宗派を羅列していますが,最初に言及されているのはルター派です。スピノザがここでルター派を出すとき,マイエルのことを念頭に置いていたかもしれません。間違いなくマイエルは,スピノザから見て敬虔であったであろうからです。ただしマイエルの敬虔さについても,スピノザはそれは信仰によるものというより,理性に依拠したものと考えていたかもしれません。ただこの部分の全体的な文脈は,明らかに宗教に対する帰依によって信者が敬虔になるということを認めていたことの証になりそうです。

そこで最後の課題は,理性によって敬虔になる場合と,宗教的帰依によって敬虔になる場合で,なぜ形而上学的に考えた場合の「共通点」が存在しないといえるのかということを検証することです。