掛川城二の丸茶室で昨日から指されていた第65期王将戦七番勝負第一局。対戦成績は郷田真隆王将が24勝,羽生善治名人が50勝。千日手が2局あります。

掛川市長の振駒で郷田王将の先手。相矢倉で先手が早囲い。早い段階の工夫に対して後手が急戦を採用しました。ただこれはあまりうまくいったとはいえず,先手の作戦勝ちになり,そのまま勝負がついたという一局であったのではないかと思います。

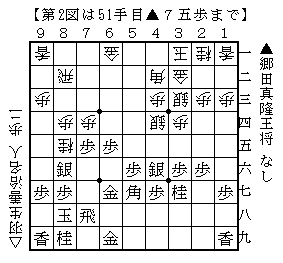

後手が6四の銀で5筋の歩を交換し,先手が追い返した局面。対抗して▲4六銀と上がるのは自然な一着でしょう。

すぐに△8五桂と跳ねて▲8六銀に△6四角と出たのは,歩を手持ちにしていてもこのまま組み合ってはまずいという判断があったからだと思います。玉をもう少し囲う必要がありますが,そのためには角を動かさなければならず,この手順はそれを実現するためのものだったのではないでしょうか。ただ先に動いたのに最も自然に応接されて,普通に進めてはまずいのであれば,動いた判断自体がよくなかったことになります。つまり第1図の時点ですでに先手が作戦勝ちなのだと僕は考えます。

▲6五歩と突いて△7三角と引かせ▲7八飛と回りました。玉飛接近の悪形ですが,作戦勝ちを生かすのに適した手順だったと思われます。

後手はとりあえず△3一玉と寄り,先手が▲3七桂としたところで△6四歩から動きました。先手はここも▲同歩と自然に応接し△同角に▲6五歩と打ってこの位を確保。後手は△4二角と引きました。また歩を入手したものの手数としてはひどく損をした格好です。

ここから▲5七角と出て8四の歩を狙い,後手が△8二飛と受けたところで▲7五歩と仕掛けました。

本格的な戦いはここからなのですが,すでにこの時点で先手の攻めが成功しているということなのだと思います。

郷田王将が先勝。第二局は24日と25日です。

ここではアルベルトを実例に採用しましたので,当時のローマカトリックが,人に対して混乱した観念を発生させ,それに対して不安metusを抱かせることによって信者を獲得していたという趣旨に受け取れるような記述になりました。ですが僕はこうしたことは,アルベルトが生きていた時代に限られたことではないし,ローマカトリックに限定されたことではないと考えています。つまりローマカトリックだけを抽出して批判しようという意図は僕にはまったくありません。多かれ少なかれこのようなことは,どんな宗派あるいは宗教を問わずになされていると思いますし,それは過去だけがそうであったというわけではなく,現代でもそうしたことがあるだろうと思っています。漱石がキリスト教への求道を拒否したのは,漱石が触れたキリスト教のうちにそういう要素を見出したからだと思いますし,キリスト教に限らず,もっと一般に漱石と宗教の関係にこうした要素が反映されていた可能性もあるのではないでしょうか。

さらにいうなら,こういったことは宗教に限られた話でもありません。たとえばある種のセミナーというのは,これと同じような理屈で成立しています。混乱した観念に対して疑惑の不在が生じるなら,その人間の知性は観念対象ideatumに対して自信を有するようになるでしょう。そうすればその観念を肯定する意志が善であり,否定する意志が悪であると認識するようになります。その結果として,その観念対象がAという行為であったとしたら,Aをなすことが善であり,なさないことが悪であると思い込むようになるわけです。そこで人がAをなすようにするためのセミナーでは,こうした手法が採用される場合があるのです。

一般的な語彙でいうなら,こういうのがマインドコントロールといわれます。人間の精神は自動機械なので,容易くマインドコントロールできますし,されてしまうのです。あるいはされることを望む場合もあるのです。つまりマインドコントロールというのは,宗教にのみ関連する用語ではありません。冤罪を生み出したような取り調べの多くも,こういった手法を採用していたといっていいでしょう。

掛川市長の振駒で郷田王将の先手。相矢倉で先手が早囲い。早い段階の工夫に対して後手が急戦を採用しました。ただこれはあまりうまくいったとはいえず,先手の作戦勝ちになり,そのまま勝負がついたという一局であったのではないかと思います。

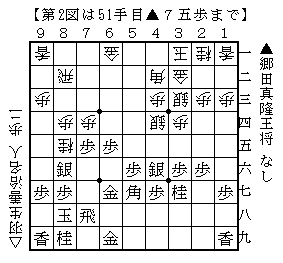

後手が6四の銀で5筋の歩を交換し,先手が追い返した局面。対抗して▲4六銀と上がるのは自然な一着でしょう。

すぐに△8五桂と跳ねて▲8六銀に△6四角と出たのは,歩を手持ちにしていてもこのまま組み合ってはまずいという判断があったからだと思います。玉をもう少し囲う必要がありますが,そのためには角を動かさなければならず,この手順はそれを実現するためのものだったのではないでしょうか。ただ先に動いたのに最も自然に応接されて,普通に進めてはまずいのであれば,動いた判断自体がよくなかったことになります。つまり第1図の時点ですでに先手が作戦勝ちなのだと僕は考えます。

▲6五歩と突いて△7三角と引かせ▲7八飛と回りました。玉飛接近の悪形ですが,作戦勝ちを生かすのに適した手順だったと思われます。

後手はとりあえず△3一玉と寄り,先手が▲3七桂としたところで△6四歩から動きました。先手はここも▲同歩と自然に応接し△同角に▲6五歩と打ってこの位を確保。後手は△4二角と引きました。また歩を入手したものの手数としてはひどく損をした格好です。

ここから▲5七角と出て8四の歩を狙い,後手が△8二飛と受けたところで▲7五歩と仕掛けました。

本格的な戦いはここからなのですが,すでにこの時点で先手の攻めが成功しているということなのだと思います。

郷田王将が先勝。第二局は24日と25日です。

ここではアルベルトを実例に採用しましたので,当時のローマカトリックが,人に対して混乱した観念を発生させ,それに対して不安metusを抱かせることによって信者を獲得していたという趣旨に受け取れるような記述になりました。ですが僕はこうしたことは,アルベルトが生きていた時代に限られたことではないし,ローマカトリックに限定されたことではないと考えています。つまりローマカトリックだけを抽出して批判しようという意図は僕にはまったくありません。多かれ少なかれこのようなことは,どんな宗派あるいは宗教を問わずになされていると思いますし,それは過去だけがそうであったというわけではなく,現代でもそうしたことがあるだろうと思っています。漱石がキリスト教への求道を拒否したのは,漱石が触れたキリスト教のうちにそういう要素を見出したからだと思いますし,キリスト教に限らず,もっと一般に漱石と宗教の関係にこうした要素が反映されていた可能性もあるのではないでしょうか。

さらにいうなら,こういったことは宗教に限られた話でもありません。たとえばある種のセミナーというのは,これと同じような理屈で成立しています。混乱した観念に対して疑惑の不在が生じるなら,その人間の知性は観念対象ideatumに対して自信を有するようになるでしょう。そうすればその観念を肯定する意志が善であり,否定する意志が悪であると認識するようになります。その結果として,その観念対象がAという行為であったとしたら,Aをなすことが善であり,なさないことが悪であると思い込むようになるわけです。そこで人がAをなすようにするためのセミナーでは,こうした手法が採用される場合があるのです。

一般的な語彙でいうなら,こういうのがマインドコントロールといわれます。人間の精神は自動機械なので,容易くマインドコントロールできますし,されてしまうのです。あるいはされることを望む場合もあるのです。つまりマインドコントロールというのは,宗教にのみ関連する用語ではありません。冤罪を生み出したような取り調べの多くも,こういった手法を採用していたといっていいでしょう。