6月2日のISS拡大撮影の記録です。

6月2日のISS拡大撮影の記録です。今回の通過は直距離が433km、最大仰角は76°で、これは5月14日以来の

好条件パスとなります。

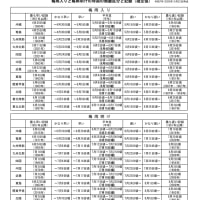

イベントデータ

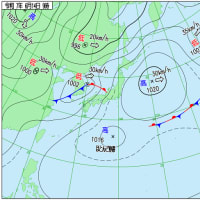

さて、気になる天気ですが、windy予報ではISS通過時の雲量は8%、

南西から曇りエリアが近づいてきます。薄雲がかかる可能性大です。

最も大事なファクターである気流を見てみると、200hPa(11,700m)の

風速が秒速63mだったので、これは望み薄だなぁーと思っていたのですが、

撮影直前に見たアルクトゥールスの瞬きが落ち着いています。

200hPa(11,700m)の風速予報

500hPa(5,500m)の風速予報

ひょっとしたら悪くない気象条件なのかも…と思いつつ撮影した画像は

なんとこれまでに見たことないほど良好な解像度でした。

撮影直前の光軸調整とアルクトゥールスでのピント合わせを念入りにしたことが

奏功したのかもしれません。

撮影システムはいつもの 30cm(F5)+Powermate2×+174MM+IR Pass Filter(685nm)です。

Shutter=0.988ms、Gain=300 (75%)、FPS (avg.)=44、Frames captured=9983

クリックで拡大↓

クリックで拡大↓

上記画像はコンポジットなしの1枚画像です。今回はコンポジットに耐えられる画像を

複数枚取得できたので現在画像処理中です。コンポジットの効果については後日ブログに

アップする予定です。

以下は今後の撮影のための参考資料です。

SCW雲形観測画像

SCW雲量観測画像

SCW衛星画像

SCW広域衛星画像

過去ブログ↓

過去ブログ↓ISS拡大撮影(惑星カメラ編)その7 2021.5.30

ISS拡大撮影(惑星カメラ編)その6 2021.5.15

ISS拡大撮影(惑星カメラ編)その5 2021.5.14

ISS拡大撮影(惑星カメラ編)その4 2021.4.7

ISS拡大撮影(惑星カメラ編)その3

ISS拡大撮影(惑星カメラ編)その2 2021.2.19~2021.3.12

ISS拡大撮影(惑星カメラ編)その1 2020.10.5

こんばんわ、ももで~す。

おおお~!

素晴らしい解像度のISSですね!!

これを更にコンポジットですかあ。

結果が楽しみです。

待ってます~

ただいまISS画像のコンポジット処理中ですが試行錯誤の連続で時間がかかってま~す。まもなくブログでISS画像のコンポジット方法とその結果についてアップする予定ですのでお待ちくださ~い。

素晴らしい解像度のISS,素晴らしいです!JAXAのサイトからISSの構造を見たのですが,JAXAはISSを上から見た図でこちらは下から見上げた画像なので対比しづらいですね,当たり前ですが。太陽電池パネルは本来光を吸収する物なのに,晴れスターさんの写真では井桁の構造がよく分かります。本体近くの明るい部分は,放熱板なのですか?

今回は画像処理がマッチして太陽電池パネルがふんわりと浮かび上がりました。本体の近くで明るくなっているのはラジエターパネル(放熱板)で間違いないです。ラジエターパネルは反射率が高いのでこの部分に露出を合わせると周りが露出アンダーになって太陽電池パネルが写らなくなるのがいつものパターンでしたがコンポジットはそれを解決する一つの方法だということを今回発見しました~。

https://www.youtube.com/watch?v=w2Ot7q6K_iM

ブログをご覧いただきありがとうございます。watanさんのISS動画拝見しました。光学追尾ソフトはすばらしいですね。安定した追尾に驚きです。夏場は気流が安定して高解像度のISSが撮れるのでこれからが楽しみですね。適正露出は通過コースと気象状況で変わるので設定が難しいですがややアンダー気味で撮る方が成功率は高いとかな~と思います。7月にはロシアの実験棟NAUKAがISSとドッキングします。太陽電池補助パドルも続々装着されますので変化が楽しめる時期です。また撮影に成功したらぜひご紹介ください。