木星と金星の接近を撮影した4日間の記録で~す。

木星と金星の接近を撮影した4日間の記録で~す。

撮影を始めたのは2月27日、今思うと天気が良かったのはこの日だけで、あとはすべて雲越しの撮影でした。3日間連続で曇るとは運が悪いとしか言いようがありませんが、雲越しとはいえ4日連続で撮影できたという点では運が良かったかも…

2月27日の木星と金星(最接近の3日前)

2月27日の木星と金星(最接近の3日前)この日の離角は2°50′なの数値的にはまだまだ離れていますが、徐々に距離を縮める木星と金星を長い間見てきたので、いよいよ近づいてきたな…と感じた星並びでした。

2023/2/27 17h48m24s D810A SIGMA150-600mm f5-6.3 f150mm ISO800 F8 1/20sec(photo)

2023/2/27 18h12m27s D810A SIGMA150-600mm f5-6.3 f70mm ISO1250 F10 1/2.5sec(photo)

下記写真はまだ薄明が終わっていない時間に撮影したものですが、この日は透明度が良かったので背景の星がいくつか写り込んでいます。撮影時の木星の高度は17°、金星は14°です。

2023/2/27 18h35m03s D810A SIGMA150-600mm f5-6.3 f70mm ISO1250 F8 1/2.5sec(photo)

2月28日の木星と金星(最接近の2日前)

2月28日の木星と金星(最接近の2日前)この日は空に大きな雲はなかったのですが透明度が良くなかった記憶があります。気象庁の過去データで調べてみると前日2/27の雲量は0+で視程は30km、2/28の雲量は0+で同じですが視程は20kmとなっていたのでやはり透明度は良くなかったようです。

2023/2/28 17h47m51s D810A SIGMA150-600mm f5-6.3 f420mm ISO1600 F8 1/50sec(photo)

まー、透明度が良くないと言ってもガリレオ衛星がクリアに写っているので3/1と3/2の天気よりはるかにいいですね。もっとたくさんの写真を撮っておけば良かったなぁ…と思ってもあとの祭りです。

2023/2/28 17h41m34s D810A SIGMA150-600mm f5-6.3 f340mm ISO3200 F9 1/20sec(photo)

3月1日の木星と金星(最接近の1日前)

3月1日の木星と金星(最接近の1日前)いよいよ大接近前日ですが、この日は雲が分厚くて肉眼ではほとんど見えませんでした。気象庁過去データによると天気は薄曇り、雲量は10-(マイナス)だったようです。

2023/3/1 18h32m27s D810A SIGMA150-600mm f5-6.3 f150mm ISO6400 F7.1 1/13sec(photo)

3月1日は角距離が1°を切って57分(満月2個分)まで近づきました。常に雲があったのでISO感度を6400まで上げて雲が薄くなったところを撮影してやっと撮れたといった感じでした。

2023/3/1 18h34m07s D810A SIGMA150-600mm f5-6.3 f600mm ISO6400 F6.3 1/125sec(photo)

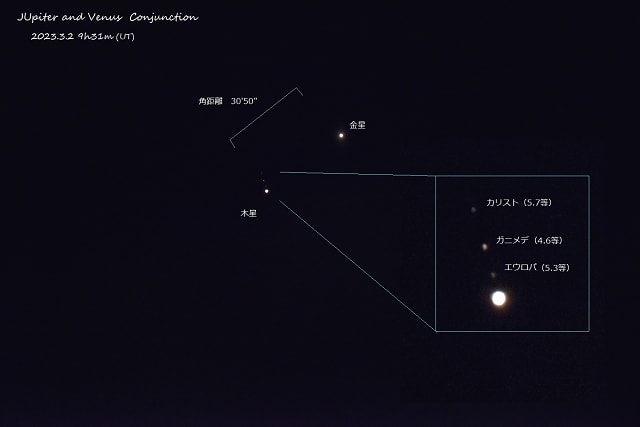

3月2日の木星と金星(最接近日)

3月2日の木星と金星(最接近日)こちらは最接近日のファーストショットです。言うまでもないのですがご覧のとおり天気は良くありませんでした。気象庁過去データでは雲量8で天気は晴れ!です。そーなんです。天気の定義上は雲量2~8は晴れなので、雲量8は晴れの中では一番空に雲がある晴れということです。トホホ…

2023/3/2 17h44m50s D810A SIGMA150-600mm f5-6.3 f150mm ISO1600 F5.6 1/160sec(photo)

それでも雲間を待って見えたときの木星と金星の接近はキレイでした~。撮影中は気付きませんでしたが市民薄明中に撮影した画像にガリレオ衛星が写っていました。超ビックリです。

2023/3/2 17h57m37s D810A SIGMA150-600mm f5-6.3 f600mm ISO4000 F6.3 1/25sec(photo)

こちらは暗くなってから撮影した接近の様子。ガリレオ衛星の明るさの違いが分かります。最接近時の離角は約30′なのでほぼ満月1個分ですが、実際の空で見る木星と金星はものすごく近いのでホントにこの間に満月が入るの?と思ってしまいますね。

2023/3/2 18h31m36s D810A SIGMA150-600mm f5-6.3 f600mm ISO5000 F6.3 1/30sec(photo)

惑星カメラで撮影した大接近画像

惑星カメラで撮影した大接近画像で、こちらが「2023木星と金星の大接近」の集大成の写真で~す。80mm屈折(焦点距離600mm)に惑星カメラを装着して木星と金星を同視野でとらえた画像にµ210で撮影した木星と金星の拡大画像をはめ込みました。同視野画像の木星には縞模様が写っています。(拡大画像)

撮影データ

同視野画像:2023/3/2 17h55m36s EVOSTAR80ED Duration=60s Shutter=8.472ms Gain=72 (12%) 25% of 402frames

拡大木星画像:2023/2/27 18h35m23s µ210 Duration=60s Shutter=10.96ms Gain=249 (41%) 25% of 1000frames

拡大金星画像:2023/2/27 18h30m36s µ210 Duration=30s Shutter=0.813ms Gain=177 (29%) 25% of 5420frames

金星の輝度が高いので同視野画像で見る金星と木星の視直径は同じように見えますが、実際は拡大画像で分かるように金星の視直径(12.2″)は木星(34.2”)の約1/3でしかないんですよね~。いかに金星が明るいかわかりますね。

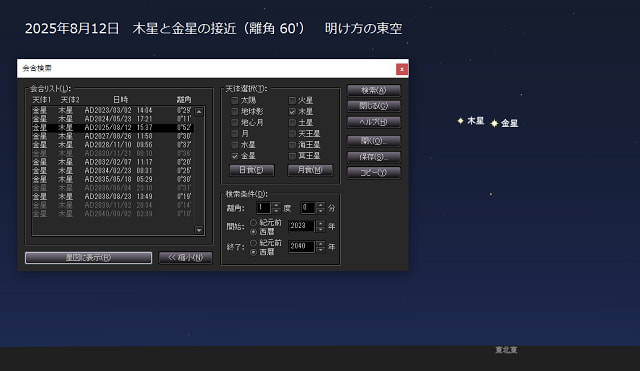

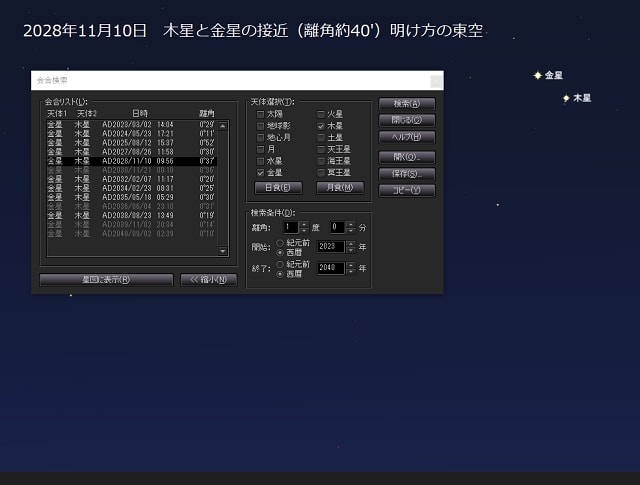

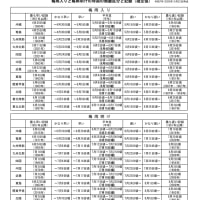

さて、次回の木星と金星の大接近はいつなのか調べてみました。

ステラナビゲーター11の会合検索で調べたところ直近では2025年8月12日でした。

その次に条件良く見られるのが2028年11月10日ですが、いずれも今回ほどの接近ではないです。

今回と同じくらいの離角で条件良くみられるのは2032年2月7日の接近のようです。

今回と同じくらいの大接近を見るには2032年まで待たなければなりませんが、そこそこの接近は3~4年のペースで見られるのはいいですね。次回の接近を楽しみに待つことにしましょう。

今回の金星と木星の大接近,とてもきれいな眺めでしたね。天気予報では3/1と3/2は曇る予報でしたが,予報に反してなんとか雲が切れて見ることができました。冬型の気圧配置になると西空から雲が来るのでひやひやでしたが,空気が澄んできれいでした。3/2に見た娘からは,「不自然なほど近付いていた」とメールが来て,うまいこと言うなぁと思いました。全天1,2の輝星が月の直径まで近付くなんて,そうとう珍しいですからね。

晴れスターさんのブログは,見た報告だけでなく同様の現象の予告付きなのがとっても助かります。あと9年後に今回のように見えるんですね。70歳か…。

いつもコメントいただきありがとうございます。今回の接近は雲がありましたが空気は澄んでいてとてもキレイに見えましたね。娘さんの「不自然なほど…」という表現はまさに言い得て妙ですね。昔の人が星の動きを吉凶の判断に使った気持ちは今もよくわかります。

今回の接近と同じように見えるのは9年後で70歳… 今の山下達郎さんの年齢ですね!そう思うとそんなに憂うほどではないと思ったりもしますが、ブログで2032年以降の接近を載せなかったのは自分の年齢を考えたからだったことは間違いないです。(笑)