10月16日に宇宙飛行士3名を乗せた神舟13号がCSSに無事ドッキングしました。

10月16日に宇宙飛行士3名を乗せた神舟13号がCSSに無事ドッキングしました。

こちらはCSS(中国宇宙ステーション)にドッキングした神舟13号の写真です。

中国の有人宇宙船「神舟」はソユーズにそっくりですが、これを見るとソユーズのように外壁を耐熱ブランケットで覆われているわけではないですね~。帰還モジュールは金属むき出しのままのようです。

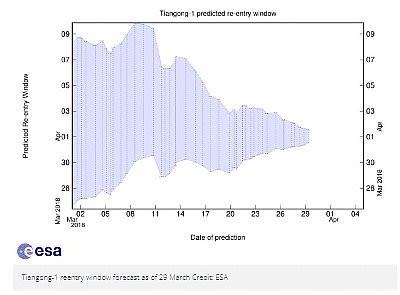

さて、神舟13号を打ち上げた長征2号ロケットボディがそろそろ大気圏に再突入するようです。

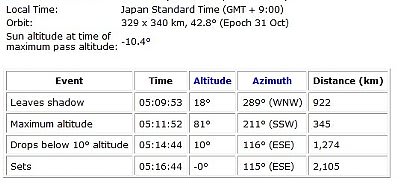

その長征2号ロケットボディ(CZ-2F R/B)とCSSが好条件で通過するダブルパスが10月28日に見られるので拡大撮影の準備をして待っていたのですが…

なんと通過30分前に、スマホからまさかの雨雲接近アラームです! セッティング時は快晴だったので誤報か~?と思って空を見ると…

わわわ、北西から天頂まで黒い雲が覆い被さるように広がっています。しかも、この雰囲気は確実に雨を降らせる雲です! アラームは25分後の降雨を知らせていますがいつ降ってきてもおかしくない空模様です。迷っている暇はありません。即撤収開始です。

望遠鏡本体撤収→経緯台も撤収→ノートPCを撤収→ここで降雨!しかもザーザー降り、その後のテーブル等の片付けは雨の中でしたが主要機材は無事だったので間一髪でした~。

まー、秋の天気はなんとやら~と言いますので仕方ありませんが、納得いかないのは通過時間にはほぼ雲が無くなったことです。それが分かっていたら望遠鏡にシートを被せて待機したのですが…

…ということで今宵は双眼鏡とコンデジでお気楽ウオッチングです。

CZ-2F R/Bイベントデータ、本日の高度はわずかに241kmです。

CZ-2F R/Bイベントデータ、本日の高度はわずかに241kmです。

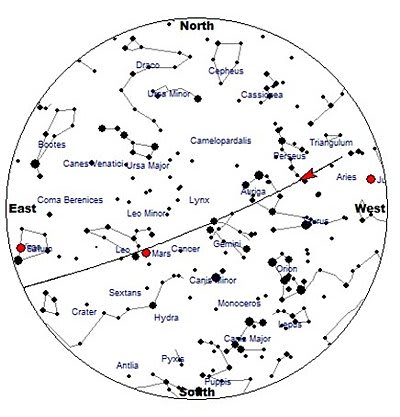

太陽高度は-7° なので見えてる星はベガだけで…さすがに見えないかな~と思った直後、ベガに近づく高速移動物体が… どひゃ~、CZ-2F R/Bです。思わず体が反応して写真を撮ってしまいましたが手持ちではCZ-2F R/Bは当然ですが写りません。CZ-2F R/Bは明滅することなく一定の明るさ(推定1等級)で飛行していきました。

2021.10.28 17h15m56s Canon G7X F2.8 ISO10000 1/60

〈2021.11.5 追記〉

CZ-2F R/B落下情報:大気圏再突入日 2021.11.1 最終軌道:Apogee160km Perigee131km Period87min

落下地点:南緯41.5° 東経121.8° メルボルン沖(map)

気を取り直して次はCSSです。

気を取り直して次はCSSです。

こちらは動画で撮ってみました。下の動画ははくちょう座のデネブ下方を通過するところから始まります。今日のCSSは天頂を過ぎてから明るさを増して地球の影に入るまでその明るさをキープしていました。

CSS(中国宇宙ステーション)2021.10.28

Canon G7X F2.8 ISO5000

現在のCSSはこんな感じです。

機会を見て拡大撮影に挑戦することにしましょう。