スターリンク衛星観望後の深夜、梅雨の晴れ間が広がっていたので土星を撮影しました~。

スターリンク衛星観望後の深夜、梅雨の晴れ間が広がっていたので土星を撮影しました~。

撮影を開始したのは日付が変わった0時過ぎ… 空は雲量0で気流はそれほど悪くはないように見えましたが、写りはなぜかイマイチでした~。今回の撮影はADCを入れなかったのでRGB AlignはAutoStakkert 3におまかせしたのですがそれがイマイチの要因かも…です。

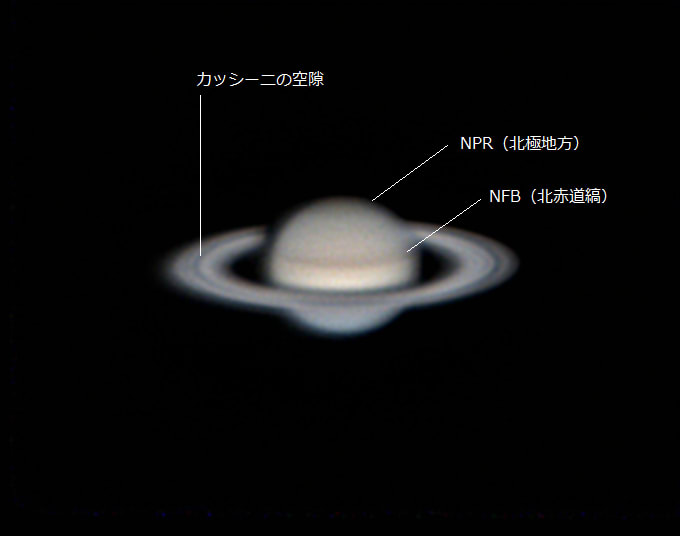

ファーストショット 撮影時高度31° 光度 0.7等 視直径 18.5" 輝面比 1.00

ファーストショット 撮影時高度31° 光度 0.7等 視直径 18.5" 輝面比 1.00

2023/07/18 0h17m51s Shutter=42.00ms Gain=345 (57%) Duration=90s 25% of 2143frames

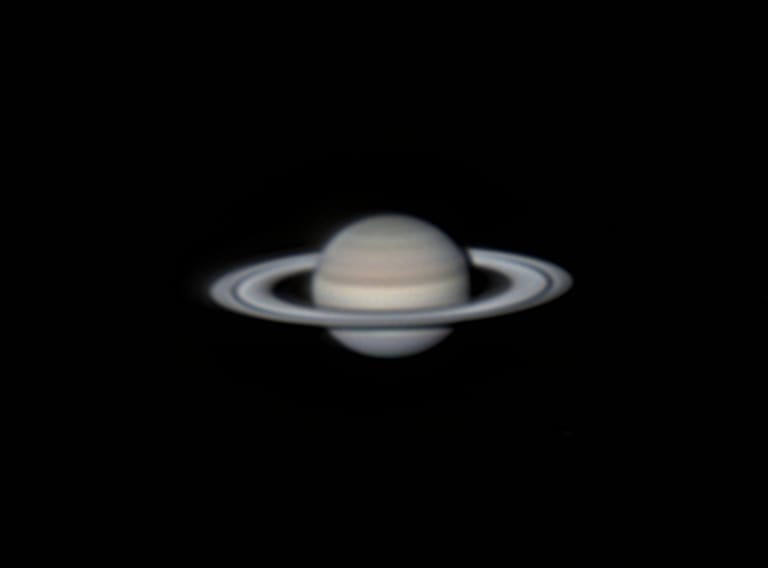

1時48分の土星です。気流はやや荒れたのですが発色は若干ですがいい感じでした。

1時48分の土星です。気流はやや荒れたのですが発色は若干ですがいい感じでした。

2023/07/18 1h48m53s Shutter=39.03ms Gain=350 (58%) Duration=120s 25% of 3075frames

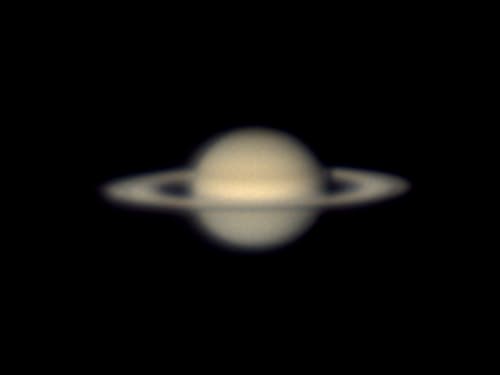

2時04分撮影(高度40°)の土星、気流が悪くなったのでこれがラストショットとなりました~。

2時04分撮影(高度40°)の土星、気流が悪くなったのでこれがラストショットとなりました~。

2023/07/18 2h04m09s Shutter=15.11ms Gain=429 (71%) Duration=90s 25% of 2143frames

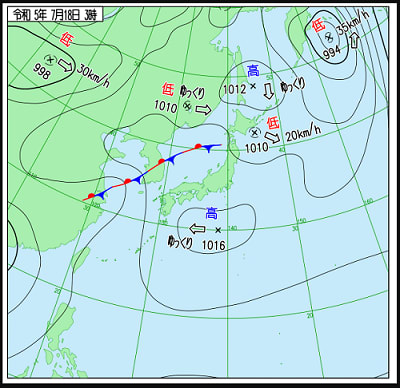

撮影時の天気図はこんな感じでした。これを見ると気流がいい状態ではないことが分かりますね。

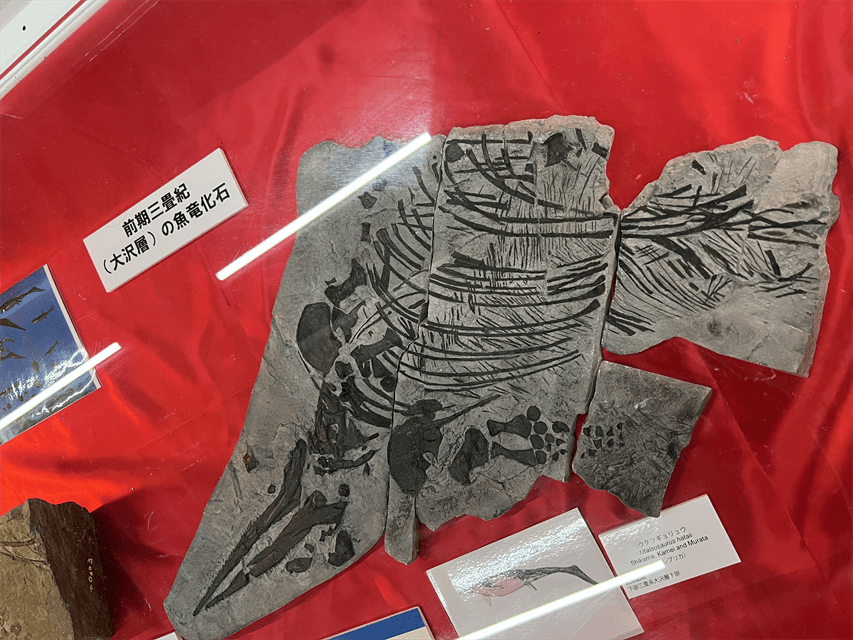

こちらは昨年7月1日に撮影した土星です。2022年は6月29日に暫定梅雨明け発表があってこの頃は気流が安定していたようですね。今年の画像と比べると環の傾きの違いが分かります。

2022/07/1 0h20m18s Shutter=83.13ms Gain=294 (49%) Duration=120s 25% of 1444frames

こちらは2022/7/1-7/2の天気図です。え?40℃以上6地点!?だったの …

そんなに暑かったかな~、まさに喉元過ぎれば熱さ(暑さ)忘れるですね。

本日(7/20)気象庁が「中国、近畿、東海が梅雨明けしたとみられる」と発表しました。今年の梅雨明けは梅雨前線が北上するパターンではなく南下して消滅するパターンのようですね。

本日(7/20)気象庁が「中国、近畿、東海が梅雨明けしたとみられる」と発表しました。今年の梅雨明けは梅雨前線が北上するパターンではなく南下して消滅するパターンのようですね。…ということは、まもなく関東、そして東北地方の梅雨明けも近い感じがしますね。ワクワク…