12月8日に実施した「シン・システム構築 アイピース対決 土星 編」の記録で~す。

12月8日に実施した「シン・システム構築 アイピース対決 土星 編」の記録で~す。

〈シン・システム6thトライアル 〉

・撮影日時:2023年12月8日17時00分~

・撮影システム:μ210+アイピース25mm+拡大撮影アダプター+ASI290MC(UV/IRcut)

・拡大撮影カメラアダプター:TCA-4(拡大率可変機能付き)

・アイピース:TAKAHASHI TPL-25mm、SE200N 付属品 PL25mm

・合成焦点距離:可変式のため撮影時パラメータを参照

・大気分散補正プリズム:ZWO ADC(一部で使用)

・土星データ:視直径16.64"、光度 0.96等

・画像処理(AS!3→RegiStax6→RGB3色分解→位置合わせ→RGB合成→画像処理)

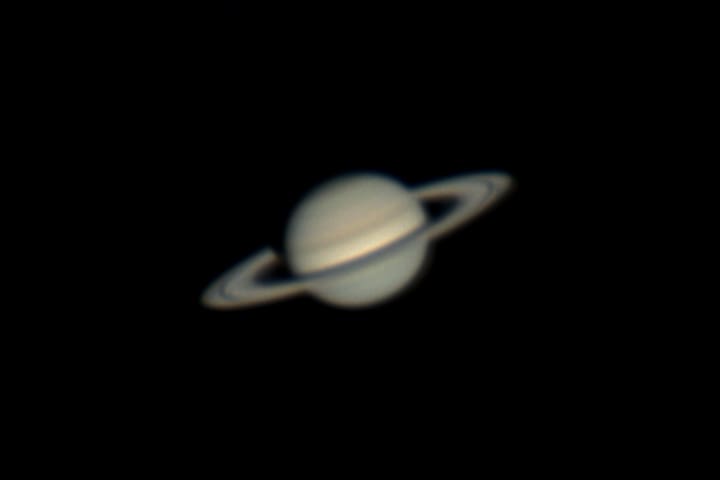

TPL-25mm(拡大チューブ引き延ばし無し→合成 f5700mm )

TPL-25mm(拡大チューブ引き延ばし無し→合成 f5700mm )

2023/12/8 17h18m(JST)CMI=175.6° CMIII=124.1°

Duration=240s Shutter=52ms Gain=350 (58%) 70% of 4616frames ap20

TPL-25mm(拡大チューブ引き延ばし有り→合成 f6850mm )

TPL-25mm(拡大チューブ引き延ばし有り→合成 f6850mm )

2023/12/8 17h26m(JST)CMI=180.1° CMIII=128.4°

Duration=240s Shutter=42ms Gain=400 (66%) 70% of 6110frames ap34

TPL-25mm(拡大チューブ引き延ばし無し+ADC→合成 f11750mm )

TPL-25mm(拡大チューブ引き延ばし無し+ADC→合成 f11750mm )

2023/12/8 17h37m(JST)CMI=186.8° CMIII=134.8°

Duration=240s Shutter=66.50ms Gain=436 (72%) 70% of 3610frames ap101

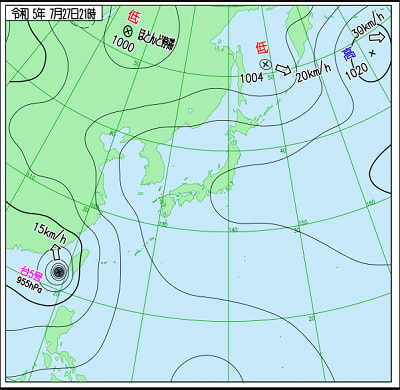

PL25mm(拡大チューブ引き延ばし無し→合成 f5400mm )

PL25mm(拡大チューブ引き延ばし無し→合成 f5400mm )

2023/12/8 17h46m(JST)CMI=192.0° CMIII=139.8°

Duration=240s Shutter=45ms Gain=350 (58%) 70% of 5334frames ap22

PL25mm(拡大チューブ引き延ばし有り→合成 f6000mm)

PL25mm(拡大チューブ引き延ばし有り→合成 f6000mm)

2023/12/8 17h52m(JST)CMI=195.3° CMIII=143.0°

Duration=240s Shutter=57.50ms Gain=350 (58%) 70% of 4175frames ap30

PL25mm(拡大チューブ引き延ばし有り→合成 f6400mm)

PL25mm(拡大チューブ引き延ばし有り→合成 f6400mm)

2023/12/8 18h01m(JST)CMI=200.6° CMIII=148.1°

Duration=240s Shutter=64ms Gain=350 (58%) 70% of 3751frames ap30

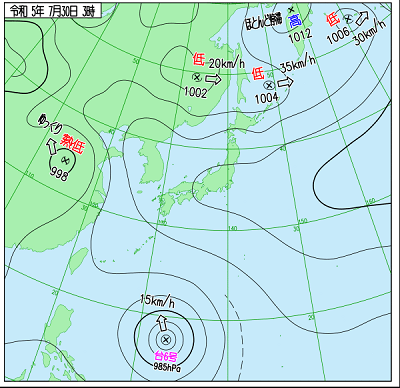

〈考察〉

・今回の撮影はカメラアダプターの拡大チューブを使って倍率を変えているので共通パラメーターは露出時間のみで、シャッタースピードとゲインは適正露出になるようその都度調整をしている。

・気流は12月にしてはかなり落ち着いていて、撮影中(17:15~18:05)に気流の大きな変化はとくに見られず終始安定していたように感じた。

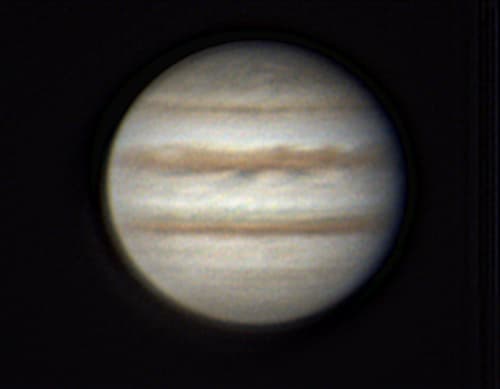

・さて、アイピースによる撮影画像の比較だが、上記画像を見るかぎり軍配はあきらかにPL25mmに上がっており、木星編に続いてSE200N 付属品 PL25mmの2連勝となった。

・ TPL-25mmの見え味は決して悪くないのだが、この結果から言えるのは「見え味の良さと撮影時の解像度の良さはイコールではない」ということなのだろう。たしか吉田正太郎先生の著書だったと思うが、「アイピースはそもそも人間の目の優秀な補正機能をあてにして作られているので光学的な性能と一致するものではない」という記述があったように記憶している。

・PENTAX XP-24が惑星撮影用アイピースとして今だに人気があるのは、「従来の眼視観測用アイピースでは補正しきれなかったディスト-ション(歪曲収差)から像面湾曲など、拡大撮影に影響を及ぼす諸収差を極限まで低減して中心から周辺までシャープで歪みの少ない描写特性が得られるよう設計している拡大撮影専用アイピース(PENTAX天体望遠鏡カタログより抜粋)」だからなのだろう。

・PENTAX天体望遠鏡カタログには「 XP-24は眼視用としても使用可能です」とあえて記述しているくらいなので、裏読みすると見え味の方は極めていないといえるだろう。

・さらにXP-24は「光学系の空気接触面にはペンタックス独自のマルチコーティング、貼り合わせ面は特殊コーティング処理を施し、高いコントラストと透過率を確保。 さらに、遮光環の設定により、迷光を抑え、ゴーストやフレアーの発生を防止している」そうなのでこれに近い性能を持つアイピースは現在販売されていないと思うが中には拡大撮影にマッチしたアイピースがあるのかもしれない。今後プルーセル以外のアイピースを試してみる価値はあると思われる。