2014年「気にな~る天体現象」の第2回目は、

以前「彗星が火星に衝突!?(*)」で紹介したサイディング・スプリング彗星(C/2013 A1)です。

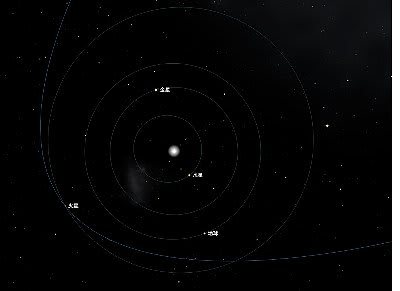

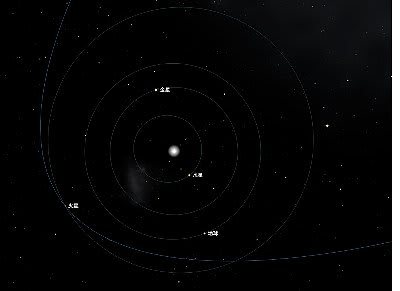

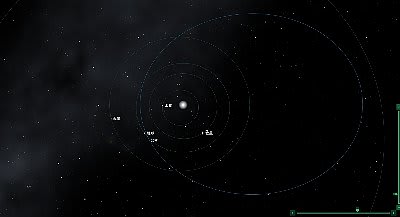

サイディング・スプリング彗星は符号(A1)からも分かるように2013年に発見された彗星の第1号です(2013年1月3日発見)。近日点距離が約1.4AU、オールトの雲を起源とする非周期彗星と分類されているため、2014年10月25日の近日点通過後は太陽近傍に戻ってくることのない彗星です。

地球に再接近する9月上旬には6等級まで明るくなると予想されていますが、肉眼彗星になるかはビミョーなところです。最接近時は空の南極近くを動くため残念ながら日本からは見られません。絶対等級が5.0等、核の直径が約50kmもある巨大ほうき星ですが、地心距離が1AUもあるため、夕方、日本の空に現れる頃は7等級程度の明るさとなってしまいます。

さて、この彗星は火星に大接近(0.0009AU=約14万km)することで話題になっていますが、その様子が日本からも観察できます。

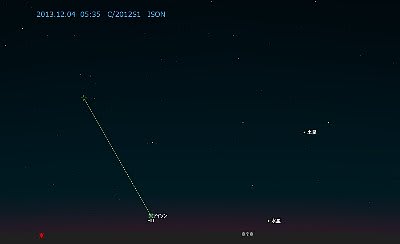

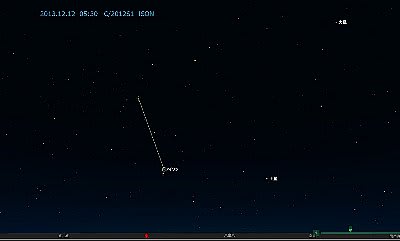

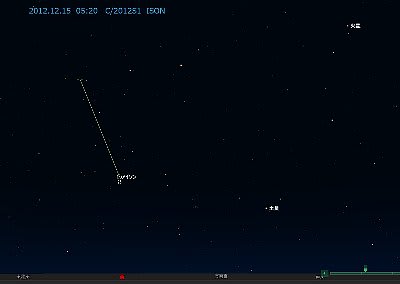

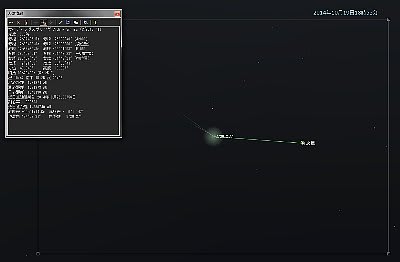

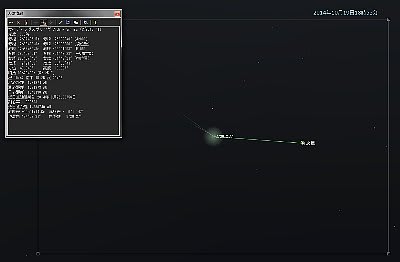

2014年10月19日の日没後、南西の空低いところに火星が見えてきます。

その火星の東側、角距離20分のところにサイディング・スプリング彗星(C/2013 A1)があります。

上記図の白枠は20cm反射望遠鏡(焦点距離1,000mm)の写野角です。18時の高度が16°なのでかなりチャレンジングな対象ですがチャンスがあるときは、ぜひ挑戦してみたい天体現象です。

サイディング・スプリング彗星(C/2013 A1)が火星に衝突する可能性はほぼないようですが、最接近時は火星上から-8等級の明るさで見える予報が出されています。

▲キュリオシティから見たサイディング・スプリング彗星(C/2013 A1)の予想図

余談ですが、サイディング・スプリング彗星(C/2013 A1)が火星に衝突したときは、火星上に直径500km、深さ2kmのクレーターができるそうです。わぉ!

以前「彗星が火星に衝突!?(*)」で紹介したサイディング・スプリング彗星(C/2013 A1)です。

サイディング・スプリング彗星は符号(A1)からも分かるように2013年に発見された彗星の第1号です(2013年1月3日発見)。近日点距離が約1.4AU、オールトの雲を起源とする非周期彗星と分類されているため、2014年10月25日の近日点通過後は太陽近傍に戻ってくることのない彗星です。

地球に再接近する9月上旬には6等級まで明るくなると予想されていますが、肉眼彗星になるかはビミョーなところです。最接近時は空の南極近くを動くため残念ながら日本からは見られません。絶対等級が5.0等、核の直径が約50kmもある巨大ほうき星ですが、地心距離が1AUもあるため、夕方、日本の空に現れる頃は7等級程度の明るさとなってしまいます。

さて、この彗星は火星に大接近(0.0009AU=約14万km)することで話題になっていますが、その様子が日本からも観察できます。

2014年10月19日の日没後、南西の空低いところに火星が見えてきます。

その火星の東側、角距離20分のところにサイディング・スプリング彗星(C/2013 A1)があります。

上記図の白枠は20cm反射望遠鏡(焦点距離1,000mm)の写野角です。18時の高度が16°なのでかなりチャレンジングな対象ですがチャンスがあるときは、ぜひ挑戦してみたい天体現象です。

サイディング・スプリング彗星(C/2013 A1)が火星に衝突する可能性はほぼないようですが、最接近時は火星上から-8等級の明るさで見える予報が出されています。

▲キュリオシティから見たサイディング・スプリング彗星(C/2013 A1)の予想図

余談ですが、サイディング・スプリング彗星(C/2013 A1)が火星に衝突したときは、火星上に直径500km、深さ2kmのクレーターができるそうです。わぉ!

「来年ぜひ見たい!という天体現象がどーも見つからないのです…。」

「来年ぜひ見たい!という天体現象がどーも見つからないのです…。」 「あー、それはアイソン彗星・ロス症候群ですね。最近多いんですよ~。」

「あー、それはアイソン彗星・ロス症候群ですね。最近多いんですよ~。」

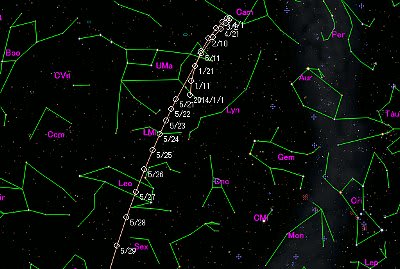

209P/LINEAR彗星の最接近は5月29日ですが、その5日前の5月24日に地球が209P周期彗星のトレイルに突入します。そうです。突発予報が出ている「5月きりん座流星群」です。

209P/LINEAR彗星の最接近は5月29日ですが、その5日前の5月24日に地球が209P周期彗星のトレイルに突入します。そうです。突発予報が出ている「5月きりん座流星群」です。