そろそろ来年の天文現象が気になる時期となりました。

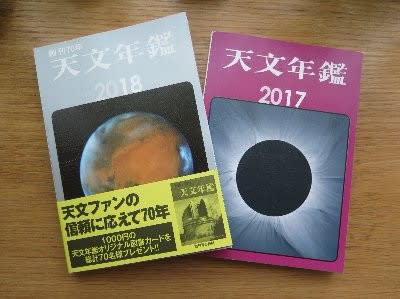

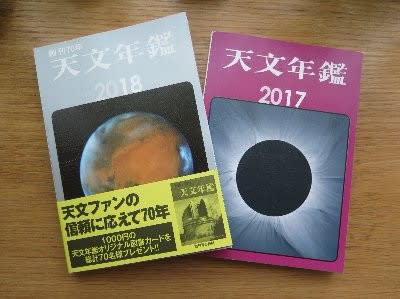

2018年度版「天文年鑑」を入手するべく本屋に行くこと数回…、発売予定日の2日後に

本屋さんに届きました。ふぅ(発売が遅れることはよくあるのでノープロブレムです)

おっと、2018年度版はなんと帯つきです。創刊70年記念号です。

そうですか~。天文年鑑の創刊は1948年暮れ「1949年版」なんですね。歴史の長さに驚きです。

口絵写真には歴代の天文年鑑の表紙写真や歴史的天体現象がたくさん載っています。ふむふむ、

おっ、天文ガイド創刊は1965年で当時の定価がなんと100円!?、そんなに安かったかな~

天文ガイドはけっこう古くから買っていたので、本棚から引っ張り出してみると…

出てきました、1972年のビンテージものが…

ちなみに、天文年鑑で手元に残っている一番古いものは1990年版でした。

さてさて、1972年の天文ガイドの値段は…、おお、150円です! こ~れはコスパ良過ぎです。

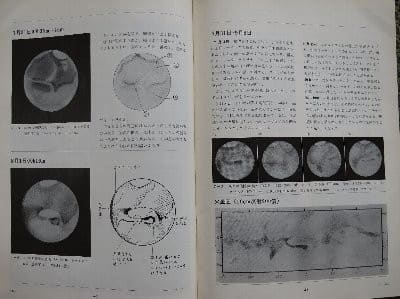

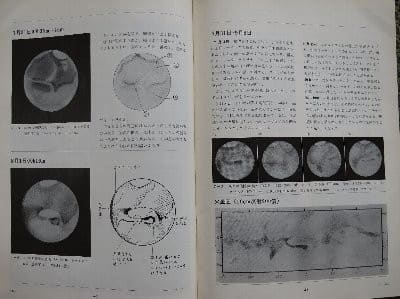

この年の6月号は前年1971年の火星大接近の観測特集号でした。

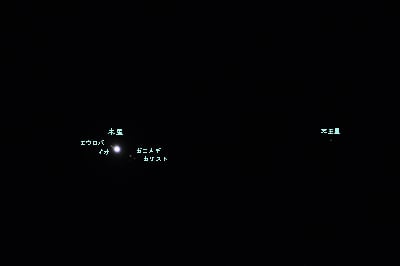

1971年の火星大接近は地心距離が5620万km、視直径25.0秒の大接近です。

来年、2018年の大接近は地心距離が5759万km、視直径24.3秒です。

当時の天文ガイドは、今読み直してもため~になる記事が満載です。

当然ですが、当時はすべてがアナログで、カメラはもちろんフィルムの時代です。

6月号の表紙にある火星カラー写真は、コダクロームXオリジナルポジ4枚をフジカラーR400に合成したもの、つまりコンポジットしたものだそうです。本誌には「カラー写真コンポジット法」が記事として載っていました。

今は、何でもデジタルでちょちょ~いと画像処理して鮮明な映像が簡単にできるので、すごい時代になったなぁ~と改めて感じます。(個人的にはフィルム(アナログ)は、非連続であるデジタルとはまったく別物なので、デジタルでは超えられない部分があるとは思いますが…。)

おっと、かなり横道にそれましたが、天文年鑑も手元に届きましたので、年末恒例の「来年見たい天体現象」シリーズが、次回のブログから始まりま~す。

to be Continued お楽しみに~

2018年度版「天文年鑑」を入手するべく本屋に行くこと数回…、発売予定日の2日後に

本屋さんに届きました。ふぅ(発売が遅れることはよくあるのでノープロブレムです)

おっと、2018年度版はなんと帯つきです。創刊70年記念号です。

そうですか~。天文年鑑の創刊は1948年暮れ「1949年版」なんですね。歴史の長さに驚きです。

口絵写真には歴代の天文年鑑の表紙写真や歴史的天体現象がたくさん載っています。ふむふむ、

おっ、天文ガイド創刊は1965年で当時の定価がなんと100円!?、そんなに安かったかな~

天文ガイドはけっこう古くから買っていたので、本棚から引っ張り出してみると…

出てきました、1972年のビンテージものが…

ちなみに、天文年鑑で手元に残っている一番古いものは1990年版でした。

さてさて、1972年の天文ガイドの値段は…、おお、150円です! こ~れはコスパ良過ぎです。

この年の6月号は前年1971年の火星大接近の観測特集号でした。

1971年の火星大接近は地心距離が5620万km、視直径25.0秒の大接近です。

来年、2018年の大接近は地心距離が5759万km、視直径24.3秒です。

当時の天文ガイドは、今読み直してもため~になる記事が満載です。

当然ですが、当時はすべてがアナログで、カメラはもちろんフィルムの時代です。

6月号の表紙にある火星カラー写真は、コダクロームXオリジナルポジ4枚をフジカラーR400に合成したもの、つまりコンポジットしたものだそうです。本誌には「カラー写真コンポジット法」が記事として載っていました。

今は、何でもデジタルでちょちょ~いと画像処理して鮮明な映像が簡単にできるので、すごい時代になったなぁ~と改めて感じます。(個人的にはフィルム(アナログ)は、非連続であるデジタルとはまったく別物なので、デジタルでは超えられない部分があるとは思いますが…。)

おっと、かなり横道にそれましたが、天文年鑑も手元に届きましたので、年末恒例の「来年見たい天体現象」シリーズが、次回のブログから始まりま~す。

to be Continued お楽しみに~

え~!?、今頃ですか~? しかも「パンスターズ彗星」ってなんのこと?…

え~!?、今頃ですか~? しかも「パンスターズ彗星」ってなんのこと?…