ここの議会は9月2日に開会。

今日8日は、市長から提案された議案、つまり条例や決算、補正予算などの案について「本会議で質疑」する日。

最近、全国の議会の運営は多様化している。

一般に町村議会は、本会議を重視し、市は、委員会を重視する傾向がある。会議規則上など、システム的にそのようになっている。

とはいえ、人口50万人位の議会でも、本会議場において、議員全員で決算審査を進める議会もある。

中には、「決算など、単に一議案」との雰囲気でほとんど本会議質疑もなく了する議会もあれば、決算などの審査を本会議で何日もかけて行う議会もある。

驚くのは、議会によっては、「本会議質疑」自体をほとんど行わないところもあること。

以前、私たちが主催する「市民派議員塾」に参加した2期目の議員の方から、「本会議で質疑ができるんですか??!!」という意見が出た。

人口40万以上の自治体の議会だけど、だれもやらないから、できるものとも思っていなかった、とおっしゃる。

その人は、帰って、議会事務局に聞いたら「できますよ。どなたもされないだけです」との答えだった、という。

長年、やっていなかっただけ。やろうという議員がいなかった・・・、そういう場面がないから、議員2期目でも、「本会議質疑ができる」と思う議員もいない・・

もちろん、その人は次から本会議質疑をするようにしたという。

・・・・本当は、会議規則を読みさえすれば、分かることだけど・・・

★ 全国市議会議長会:議会運営関係規則等:標準市議会会議規則

《(議案等の説明、質疑及び委員会付託) 第37条 会議に付する事件は、第141条(請願の委員会付託)に規定する場合を除き、会議において提出者の説明を聞き、議員の質疑があるときは質疑の後、議長が所管の常任委員会又は議会運営委員会に付託する。》

ここの議会の通告は、9月4日12時。期限の数分前に滑り込ませた私の通告文は今日のブログにのせる。

いつもは、10項目程度するけれど、今回はしぼった。

通告外の項目を問うことも考えている。

ところで、昨日は、3回目の「本の校正」。宅配便で「翌日10時着」指定で東京へ発送。

これでおおむねの作業は終了。

この本は、市民はもちろん、議員が現場でも役立つようにと書いたから・・・・

書名も最終決定して、

『最新版 市民派議員になるため本~あなたが動けば社会が変わる』

寺町みどり・寺町知正 共著 上野千鶴子 プロデュース

アマゾンで予約受付も開始しました。是非どうぞ。

アマゾンで予約受付中。 (ウェブ内の記載はまだ不十分)

今日は、376ページ(6部 50章 233節)の中から、決算や質疑に関連の部分の目次を紹介します。

★第3部 議会ではたらく 10章51節

第21章議員とはなにか

第22章 議会とはなにか/議会の基本ルール

22-2議会は条例と予算のすべてを決める

22-3「議員平等の原則」は市民派議員の味方

22-4議会には定例会と臨時会がある

22-5本会議と委員会はどうちがうのか

22-6議会の基本を知らないと議員活動は安易にながれる

第26章 議案とはなにか

26-1議案審議のながれを知ろう

26-2予算審議は政策の事前評価

26-3決算審査は政策の事後評価

26-4条例とはなにか/条例案審議のなにが問題か

26-5請願・陳情の出し方・受け方

第27章 議案審議のじっさい/議案審議をスキルアップする

27-1予算審議・決算審査の事前調査のコツ

27-2質疑とはなにか/質疑と一般質問のちがい

27-3効果的な質疑の手法

27-4議案審議は討論でしめくくる

27-5表決のとき

第4部 政策実現への道 11章56節

第36章予算書・決算書の見方、使い方

36-1予算書・決算書の読み方、問題点のみつけ方

36-2一般会計と普通会計、公開責任

36-3予算編成過程は情報公開制度を活用する

36-4決算審査は公文書や資料を精査する

36-5「直営」「委託」「補助」のちがい

36-6公の施設の管理/指定管理者制度

|

●人気ブログランキング = 今、1位

★携帯でも クリック可にしました →→ 携帯でまずここをクリックし、次に出てくる「リンク先に移動」をクリックして頂くだけで「10点」 ←←

★パソコンは こちらをクリックしてください →→ ←←このワン・クリックだけで10点 ←←このワン・クリックだけで10点

通告とは、

★ 全国市議会議長会:議会運営関係規則等:標準市議会会議規則

(発言の通告及び順序)第51条 会議において発言しようとする者は、あらかじめ議長に発言通告書を提出しなければならない。

(発言の通告をしない者の発言)第52条 発言の通告をしない者は、通告した者がすべて発言を終った後でなければ発言を求めることができない。

そんなとこで、9月4日12時通告期限の数分前に滑り込ませた私の通告文は以下。

●認第1号 25年度決算全般について / 市長

資料5-3 決算の成果説明の11ページの 「2.財政指標」で「経常収支比率」が2.9ポイント改善した。一見よさそうに思えるが、昨年9月のこの決算の本会議質疑において市長は、24年決算について、「経常収支比率が2.2ポイント上昇した主たる要因は、1つには公債費とか扶助費が大きな要因になる」「今後、24年度決算の数値よりも若干、増加していくのではないか」「経常収支比率が大きく下がってくるということは考えられない」「今後、3年間は若干増加、それ以降も少しずつ悪化していくのではないか」とした。

どのように受け止めたらよいのか。 今後をどのように展望するのか。

|

●認第1号 25年度決算全般について / 市長

資料5-3 決算の成果説明の11ページの 「2. 財政指標」で「実質公債費比率」が18.4%で前年度より0.2ポイント低くなった。18%を切って「起債許可団体」から脱する年度までの見込みはどのようか。

|

●認第1号 25年度決算全般について / 市長

資料5-2 監査委員の審査意見書の6ページの上段で「自主財源比率が1.7ポイント減少」とある。 資料5-3 決算の成果説明の12ページの「4. 性質別内訳」の「(1)性質別歳入決算額」においては、自主財源は「小計 8.7%減」、依存財源は「小計 1.0%減」、「合計 3.6%減」とある。

それぞれの表の説明、数字の違いの説明を求める。

自主財源の構成につて、今後の展望はどのようか。

|

●認第1号 25年度決算全般について / 市長

「まちづくり振興券」にかかる収支が各所に存在するはずだが、総括的な交付及び利用状況はどのようか。

先の3月議会の答弁では、振興券に関する位置づけを「要綱」で行っているという。「振興券」を店舗で等価的に使用できることの法的有効性はどう考えるのか。「6 振興券の有効期限は、交付年度から翌年度の10月末日までとする。」との規定につき、時効の観点での有効性、及び適法性は、どう考えるか。

|

●議案書の10から17ページ・議第48号から51号 の基金条例関係

資料-7 議第61号 補正予算51号 の基金関係 / 市長

(関連)9月5日ブログ⇒ ◆議会の決算審査/「特別会計も決算剰余金の1/2以上を基金に積む」と定まっているから、改める議案が

提案説明や資料から受け止めてみたが対象が多数あり、理解しにくいので確認する。

1.前提となる地方財政法の規定と文理解釈。

2.今回、新設及び改正する(基金)条例の趣旨、目的。

3.補正予算の概要と、「法を厳格に解釈し」との説明があったが、基金に積む年度と額をどのように算定したのか。

4.今回の議案のH25年度決算への反映はどのようか。

5.「後期高齢者医療特別会計」は他会計とは様相が違う。この会計では、特殊な事情があると見受けるが、従来、剰余金は、どのような理由で、どのように扱っていたのか。全国で「基金」を積んでいる事例はどのようか。「あらかじめ予算でその上限額を定めておかなければならない」とされる「繰越明許費」で上限設定して「繰越明許費」の手続きで処理できないのか。

6.先の3月議会の答弁では、法改正を国に要望とのことであったが、経過と現状、見込みはどのようか。 |

| Trackback ( )

|

今日は、議会の一般質問の日。ここの議会は「3問まで」という制限がある。

通告後にその3問をバラバラとブログに載せた。今日は、それをまとめて載せておく。

★1問目は、市長の「収支報告書の不記載、虚偽記載、業者との不透明な関係について」。

現市長の、3年前の市長選の前のころの政治団体(いわゆる後援会)の収支報告書と、選挙運動収支報告書などを調べたら、まずいことがあった。それで、政治資金規正法や公職選挙法の規定、それに関する罰則、市独自の政治倫理条例への抵触などを基本として立論した。

論点は後援会活動のリーフレットや政策集、選挙の時の印刷物の印刷費はともかく、作成費用が計上されていないこと。

3月議会の答弁で市長は、「リーフレットは、選挙に精通した専門家の方の御意見を、私の思いを伝えながら、そういったアドバイスをいただいて作成」「リーフレットや厚い政策的なことを書いたもの。双方同じ形で、同じ段階で、専門的な方の御意見をいただきながらつくった。かなり専門的にかかわってみえる方」と答弁した。

しかし、その作成した「専門家」の報酬(もしくは無償提供=寄付の旨)が計上されていない。不記載、虚偽記載は明らか。

しかも、印刷は、市の広報誌や総合計画、市勢要覧、男女共同参画プランなどの市の重要施策のとりまとめ、予算書や決算書などの印刷会社。そういう会社を市の総務部長を退職して市長選に出るという人物が自らの選挙資料の印刷業務に使うということ自体、政治家倫理を外れ、道義的に許されるわけはない。

★2問目は、「行政不服審査制度」の52年ぶりの大幅改正があったこと。

私たちが、課税や追徴課税、許認可、運転免許の停止、生活保護認定などに納得できない時に対処するための制度が「行政不服審査制度」。違法、または不当な行政処分があった場合、国民に不利益が生じないよう、国民みずからが取り消しを求める手続きを定めた制度。

6月6日、この制度を規定している行政不服審査法が52年ぶりに大改正されて、可決成立した。

市民運動をやっていて、いろんな局面で、行政不服審査法に基づく審査請求、異議申し立てをいろいろとやってきた私は、「請求を申立ながら、やり方を覚える」という現場主義。

しかし、まだ、よく見えない改正の要点。

とはいえ、制度が変わることが決定した以上、ちゃんと認識しておかないといけないから・・・・

★3問目は、学校給食のこと。

私は、子育て支援、少子化対策、魅力ある街としての若者定住促進などの目的で、自治体がサポートすべきだと考えている。

そのためには、学校給食費の管理が「公会計」であることが合理的。

「公会計」とは・・・・自治体の歳入、歳出の一部として管理する会計システムといえる。

「私会計」は、法令上の拘束や担保を受けない、いわば、学校現場の校長の管理する便宜的なシステム。

私が子どもの時は、「給食費」の袋にお金を入れて持っていき、クラス内で毎月集金していた覚え。

3月に教育長に、6月に質問するから考えておいて、とお願いした。

市内全部の学校の会計システム、集金システムの転換なんて、突然の通告で回答できるわけないから・・・

その時、山県市内は、「集金袋」でなく、学校ごとに口座落としになっていると説明を受けた。

6月10日、議長に提出した通告文の控えを持って教育委員会に伺ったら、あのあといろいろと調べました、とのこと。

十分に誠意は感じる。とはいえ、答弁は・・・どうなるのか・・・

毎朝、ノルディックウォークをしているけれど、今日は、歩くのはやめにして、一般質問の準備に移る。

●人気ブログランキング = 今、1位

★携帯でも クリック可にしました →→ 携帯でまずここをクリックし、次に出てくる「リンク先に移動」をクリックして頂くだけで「10点」 ←←

★パソコンは こちらをクリックしてください →→ ←←このワン・クリックだけで10点 ←←このワン・クリックだけで10点

(1問目/印刷用データ) ◆一般質問/収支報告書の不記載、虚偽記載、業者との不透明な関係について 印刷用PDF 7ページ 394KB

以下、通告文 ↓

●質問事項 収支報告書の不記載、虚偽記載、業者との不透明な関係について (答弁者 市長、総務課長)

林市長が、3年前の市長選挙の期間中に、市の条例に基づいて市民に配布した「選挙運動用ビラ」には、「約束を守る」「偽りの無い、不正を徹底的に排除する政治を推進」と自らの署名入りで書かれている。しかし、役所内外から聞こえてくる声は市長の偽りを指摘している。

ともかく、市民は、市長が清廉潔癖であることを願っている。そこで、市長の行為の法律適合性、倫理の順守や透明性、公正性について問う。

(前提-1) 「政治団体の収支報告書」の「不記載」「虚偽記載」

政治団体(いわゆる後援会)は、政治資金規正法第12条の規定により、1月1日から12月31日までの収入や支出を翌年3月31日までに都道府県選挙管理委員会に報告する義務がある。記載の仕方には大原則がある。その際、領収書等を徴し難い事情があったときの記載方法も規定されている。

総務省の「政治団体の収支報告の手引」は次の通り(岐阜県選管の解説も同旨)。

「収入」とは、金銭、物品その他の財産上の利益の収受をいう。財産上の利益とは金銭、物品に限らず、債務の免除、金銭・物品の無償貸与、労務の無償提供など、これを受ける者にとって、財産的価値のある一切のものをいう。なお、金銭以外の財産上の利益については、これを時価に見積もった金額を記載することとされている。

東京都選管の解説は次である。

「陣中見舞など選挙運動のためのいっさいの寄付を指し、名目について特定の規定はない。公選法に基づき、選挙運動収支報告書に記載する必要がある。」

この「政治団体の収支報告書」の「不記載」「虚偽記載」については同法25条で「5年以下の禁錮又は100万円以下の罰金」とされている。

林市長は、部長辞職(H22年12月末)後に政治団体を設立し(同年12月27日)、H23年2月18日にその収支がゼロと報告され、2年目の収支報告は市長就任(H23年4月)から約1年後のH24年3月28日にされている。

(前提-2) 「選挙運動収支報告書」の「添付書面の未提出」、「虚偽記載」

「選挙」の収入や支出については、公職選挙法第189条の規定により、15日以内に当該選挙管轄の選挙管理委員会に選挙運動収支報告書を提出する義務がある。記載の仕方には大原則がある。支出を証すべき書面を徴し難い事情があったときの記載方法も規定されている。

この「選挙運動収支報告書」の「添付書面の未提出」、「虚偽記載」は、同246条で「3年以下の禁錮又は50万円以下の罰金」とされている。

林市長の選挙運動収支報告書は、H23年5月9日、17日、6月17日に提出されている。

(前提-3) 山県市議会議員及び市長等の政治倫理に関する条例

市民の直接請求運動を受けて、当時の市長(林氏は総務部長だった)が議会に提案して可決成立した「山県市議会議員及び市長等の政治倫理に関する条例(H20年3月25日 条例第20号)の第1条は、「政治倫理の確立と向上に努め、常に良心に従い誠実かつ公正にその職務を行うことを促し、もって清潔な市政の発展に寄与することを目的とする。」としている。

同第3条(政治倫理基準等)において、次を規定している。

1 議員及び市長等は、次に掲げる政治倫理基準を遵守しなければならない。 (1)市民全体の代表者として、品位と名誉を損なうような一切の行為を慎み、その職務に関し、不正行為及びその疑惑を持たれるおそれのある行為をしてはならない。

(6)市及び特定団体から委託され、又は補助金を受けている団体等を自己の利益のために不正な方法で利用してはならない。

(8)政治活動は、公正かつ清廉に行うものとし、政治資金規正法及び公職選挙法を遵守し、寄附する者が特定の個別利益を期待する寄附等は決して受けてはならない。

2 議員及び市長等は、前項の政治倫理基準に違反する事実があるとの疑惑を持たれたときは、自ら潔い態度をもって疑惑の解明に当たるとともに、その責任を明らかにしなければならない。

(前提-4) 市の印刷業務の請負会社

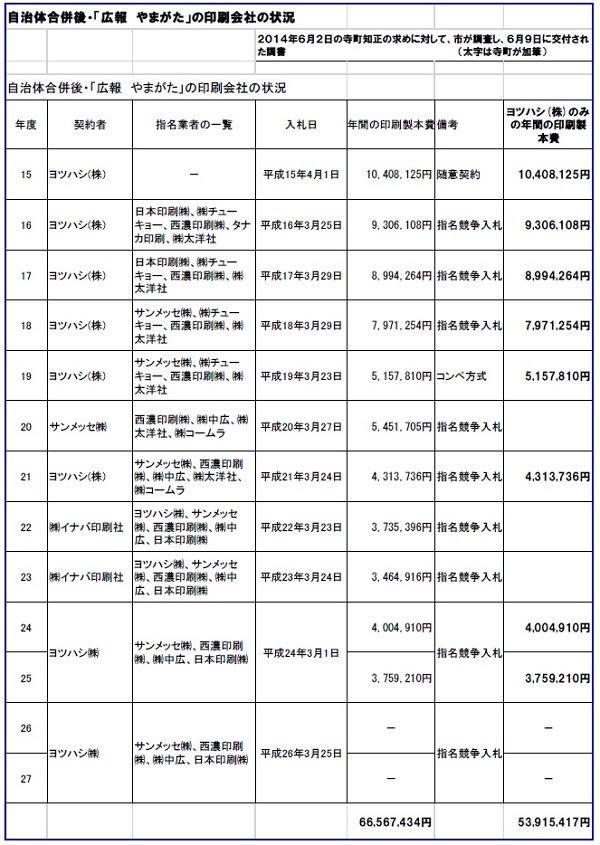

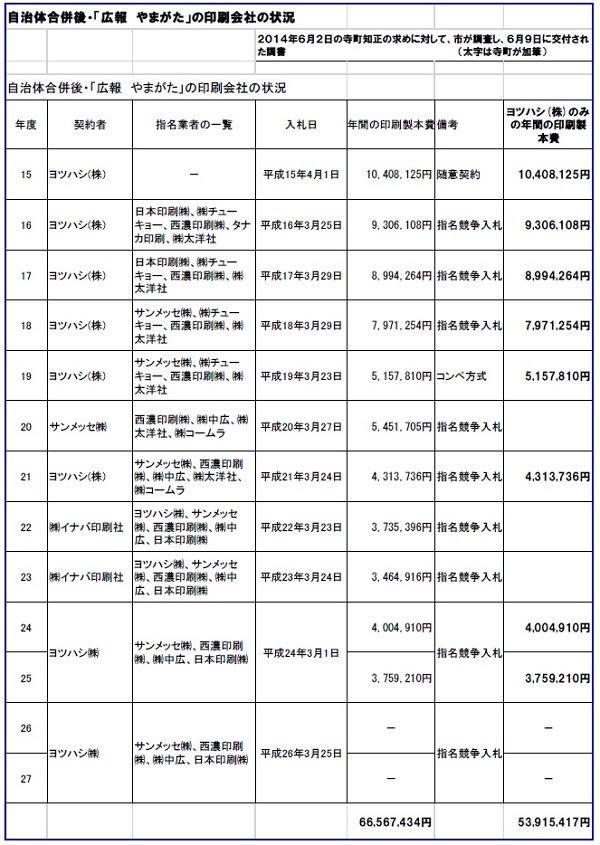

「ヨツハシ株式会社」(四橋印刷(株)とヨツハシ(株)の合併新会社)(以下「ヨツハシ」という)は、市が自治体合併したH15年度からH25年度まで11年間のうち8年間分の「広報 やまがた」を印刷する業務を請け負ってきた。この間の印刷費委託料約6600万円のうちの8割以上の約5400万円を占める。しかも、今後についても「2年契約済み」でH27年度まで契約している。

しかも、同社は、市の広報のほか、合併後の市の総務・企画・財政分野に限ってみても、冊子的な印刷物をたくさん請け負っている。例えば、市の総合計画、市勢要覧、男女共同参画プランなどの市の重要施策のとりまとめのほか、予算書や決算書などでの26件で約5万3000部、約1660万円であり、多くが随意契約である。

このように、山県市とは極めて関係が深い業者である。

林市長は、職員時代からの深い付き合いだ。

(前提-5) 選挙に精通した専門家の存在

先の3月議会のこの議場での私の一般質問のうち「違法な選挙運動や地位利用」の中で、市長に次の旨を質問した。「リーフレットなど印刷物は、作成に時間がかかる。どういう内容、どういう文章、どういう政策を取り上げるかというようなことを、誰が考えてあなたに提案したか。職員がかかわっているならそこも」と。

市長の答弁は、「リーフレットの作成につきましては、退職後、それなりに選挙に精通した専門家の方の御意見を、私の思いを伝えながら、そういったアドバイスをいただいて作成をいたしました。」とのことだった。

さらに、私は次の旨を質問した。「これは、1カ月じゃ絶対にできない。特に林さん、選挙は初めてですから。なれている人でも1カ月ではできない。これは16ページ、カラー。これはいつごろ、どこでつくったのか。」

市長の答弁は、「リーフレットやら、厚い政策的なことを書いたもの。双方同じような形で、同じ段階で、専門的な方の御意見をいただきながらつくった。かなり専門的にかかわってみえる方。」と答弁した。

以上を前提に質問する。

◆質問―1 収支報告書の記載方法

まず、選管書記長である総務課長に「一般論」として問う。

「寄付」、「役務の無償提供」や「領収書のない場合」の「政治団体収支報告書」及び「選挙運動収支報告書」の記載の仕方の義務付けと罰則はどのようか。

候補者の選挙(事務所)にかかる「陣中見舞」、「生花や飲食物」などの「選挙運動収支報告書」の記載の仕方はどのようにすべきなのか。

先に引用した総務省や県選管、都選管の見解と異なるならその理由も示されたい。

◆質問―2 陣中見舞、生花などの不計上

選挙にはたくさんのお酒や花などが差し入れられるのが通常だ(私は、政治活動においても、選挙期間においても、すべてお断りしている)。場合によっては現金の寄付も届く。だが林氏の後援会の収支報告書には、自己資金としての「寄付金350万円」以外に何の記載もない。

次に、選挙運動収支報告書は、「自己資金313万1584円、5万5259円、13万5999円」のほか、「寄付28万6532万円、林ひろまさ後援会・事務所借上料無償」との記載以外に、寄付も無償提供なども何もない。

「領収書等を徴し難い事情」は、「事務所借上・待後援会からの寄付」以外に記載は何もない。

市長は長く選管の書記長をしていたから、報告書の書き方を知らなかった、という弁明は通用しない立場だ。

以上の陣中見舞、生花などに関する「選挙運動収支報告書」の「添付書面の未提出」、「虚偽記載」について、このことは、公職選挙法第189条、倫理条例第条3条1項(8)に違反しているのは明らかだ。

倫理条例第3条2項及び社会通念に照らして、事実関係、違反についての見解、責任を明らかにされたい。

◆質問―3 後援会事務所費の不計上

前項のとおり、林ひろまさ後援会は林候補に市長選の事務所として「無償提供」している。

そもそも、後援会は、土地・建物を所有していない。それにもかかわらず、市長就任から約1年後のH24年3月28日に提出された政治団体収支報告書において、選挙前(つまりH23年3月4月頃)の後援会事務所の借り上げ料の計上もなく、寄付あるいは無償提供としての計上もないのは、「政治団体の収支報告書」の「不記載」「虚偽記載」だから、政治資金規正法第12条、倫理条例第条3条1項(8)に違反しているのは明らかだ。

倫理条例第3条2項及び社会通念に照らした、事実関係、違反についての見解、責任を明らかにされたい。

◆質問―4 政治団体収支報告書への選挙専門家の委託・報酬の不計上

林氏の市長選挙(H23年4月)前後の後援会の収支報告などを点検すると、後援会の印刷物はヨツハシが請け負っていた。

ちなみに後援会の収支報告の明細は、機関誌の発行、宣伝事業費の政治活動費として「まちづくりビジョン印刷費47万2500円」、「入会のしおり印刷費33万6000円」、「ポスティング代25万7727円」など7項目であり、すべてヨツハシで合計136万5586円である。

先の「かなり専門的な方」は、いわゆる「選挙プランナー」だと私は聞いている。ともかく、その「選挙に精通した専門家」から「専門家としての役務の提供」を受けたのだから、ボランティアでは通らず、業務委託料もしくは報酬が支払われなければいけない。しかし、市長の後援会の収支報告書には、「委託料」「報酬」あるいは、「印刷物作成業務費」は、先のヨツハシ以外、何も記載されていない。

仮に、「労務は寄付された」と無償労働だったとしても、それは、専門家の仕事だから「相応の金額」を「寄付金」として計上すべきことは明らかだ。しかし、その「寄付」も「無償提供」の計上もない。

「領収書等を徴し難い事情」の記載は皆無である。

「選挙に精通した専門家」に関する収支を計上しなかったことには確信犯的な悪意、不正の意図があるのは明らかだ。

ともかく、政治団体収支報告書の「不記載」「虚偽記載」が政治資金規正法第12条の規定に違反するのは明らかだ。しかも、倫理条例第条3条1項(1)(8)に違反している。

倫理条例第3条2項の趣旨及び社会通念に照らして、事実関係を回答し、違反についての見解を述べ、その責任を明らかにされたい。

◆質問―5 選挙運動収支報告書への選挙専門家の委託・報酬の不計上

選挙の収支報告をみても、同様に印刷物はヨツハシが請け負っていた。

次に、選挙運動収支報告書の印刷費の明細は、「葉書印刷代17万6400円」、「運動用チラシ代16万4640円」、「ポスター代16万8000円」の3項目、すべてヨツハシで合計50万9040円である。

「領収書等を徴し難い事情」は、「事務所借上・待後援会からの寄付」以外に記載は皆無である。この専門家に関して、全問同様に、委託料も報酬も、寄付も無償提供も計上がない。「領収書等を徴し難い事情」の記載は皆無である。

選挙運動収支報告書の「添付書面の未提出」、「虚偽記載」が公職選挙法第189条の規定に違反するのは明らかだ。しかも、倫理条例第条3条1項(1)(8)に違反している。

倫理条例第3条2項の趣旨及び社会通念に照らして、事実関係を回答し、違反についての見解を述べ、その責任を明らかにされたい。

◆質問―6 市の印刷業務の請負業者に後援会と選挙関係文書を印刷、配布させた

林氏の市長選のための政治活動のリーフレットや政策集を印刷した「ヨツハシ」は、市長選後のH24年3月1日の5社参加の「広報 やまがた」委託業務の入札において、3年ぶりに復活したという事実もある。

市の印刷物の中心的な受託業者は、印刷物のデータや手法を市の業務で保有している。この業者に自らの後援会及び選挙運動の各種の文書、資料を作成させたことは、その基礎データや手法を林氏の政治家個人としての自らの印刷物への再利用、もしくは効率的に利用しようという意図の存在は明白である。

倫理条例第3条1項(1)(6)の趣旨に違反しているのは明らか。

前問同様に、倫理条例第3条2項及び社会通念に照らして、事実関係とその責任を明らかにされたい。

以上

★自治体合併後・「広報 やまがた」の印刷会社の状況

(2014年6月2日の寺町知正の求めに対して、市が調査し、6月9日に交付された調書(太字は寺町が加筆))

★合併後の市の総務・企画・財政分野において「ヨツハシ株式会社」が作成(進行中を含む)した、○○計画、○○要覧などの冊子的な印刷物の概況

(2014年6月2日の寺町知正の求めに対して、市が調査し、9日に交付された調書 (太字は寺町が加筆))

|

(2問目/印刷用データ) ◆行政不服申立制度の大改正の影響について 印刷用PDF 2ページ 169KB

以下、通告文 ↓

●質問事項 行政不服申立制度の大改正の影響について (答弁者 総務課長)

行政不服審査制度は、課税や追徴課税、許認可、運転免許の停止、生活保護認定など国や地方自治体の全ての行政処分について、違法、または不当な行政処分があった場合、国民に不利益が生じないよう、国民みずからが取り消しを求める手続きを定めた制度である。行政処分の取り消しや変更を求めるために異議を申し立てると、その処分が妥当であるかどうかが審査される。

手続きが簡易で手数料もかからないため、労災認定や情報公開制度の非開示決定に対する審査などでも広く活用されている。

1962年、昭和37年に制度ができてから大きな見直しが行われてこなかったが、半世紀ぶりの抜本的改正と銘打って、先の6月6日、参院本会議で可決、成立した。

審査の公正性や利便性を高める仕組みなどを盛り込み、2年以内に施行とされている。

そこで、総務課長に問う。

1.【申立期間の延長】

不服申立期間を現行の「処分決定後60日」に対して、野党4党案は「6カ月」に延長としたが、政府案の「3カ月」で決定した。

現在でも、直接、裁判所に訴える場合は「6か月」の期間が認められていることから考えると、改正してなお「3カ月」というのは、権利保護として不整合だとは考えないか。

2. 【異議申立ての手続きを「審査請求」に一元化】

行政に対する異議申し立てを廃止し審査請求に一元化する、という。

例えば、道路運送車両法の場合の異議申立先は、現在は国土交通省の出先機関である地方運輸局(長)だが、審査請求に一元化されると、請求者は東京の本省まで出向かなければならなくなり、国民の権利救済行使の制約になる、との指摘がある。

このような認識で良いのか。

例えば、県や市の情報公開条例における処分への不服申し立ては、各自治体の条例なので、通常はいわゆる「上級庁」がないから異議申立になるのが基本。この異議申立はどのようになるのか。

例えば、市税の賦課処分に対する不服申し立ては、現在と比べて、どのようになるのか。

その他、市民に身近なことで、認識しておくべき事例は何があるか。

3. 【不服申し立ての前置制度の廃止・縮小】

現在、不服申し立てを経た後でなければ裁判所に訴えられない、と定める法律は少なくない。現在の前置制度はどのように変化するのか。

4. 【処分した職員が審査に加わらない制度】

現在、例えば、住民税や生活保護では、課税額や可否を決める部署の職員が不服審査に加わるなどしているので、公平性に問題がある。

そこで、中立性を保つため処分に関与していない職員による審査を義務付ける、とされている。つまり、改正法では当事者でない職員が中立的な立場から審査する「審理員」制度を導入するという。

県や山県市においては、どのようになり、どのように機能し得るのか。

5. 【第三者機関の設置】

審査結果が妥当かを有識者がチェックする第三者機関も設け、救済を求める国民が使いやすい制度にする、審査結果を監視する第三者機関は、国や自治体に行政不服審査会も設ける、という。

山県市においては、どのようになり、どのように機能し得るのか。

6. 【行政手続法改正】

今回の一連の改正で、国民の権利利益の保護の充実のための手続きを整備したという。

「処分等の求め」及び「行政指導の中止の求め」とはそれぞれ、どのようなことをいい、どのような時にどのような形で国民が行使できるのか。

山県市においては、どのようになり、どのように機能し得るのか。

7. 新旧比較や今後についてのまとめ

行政にはいろいろな処分があるが、当事者である国民にとって、「国」、「県」、「市町村」のそれぞれの処分に対しての不服申し立ては、どのような筋道になるのか。改正前と改正法施行後と比較して説明されたい。

国民、あるいは市民にとってどのような影響があるのか。

情報公開条例、行政手続条例、その他の市の条例の規定と運用にはどのような影響が出るのか。

施行に向けて、市はどのように対応していくことになるのか。

以上 |

(3問目/印刷用データ) ◆学校給食費は公会計に移行を 印刷用PDF 2ページ 190KB

以下、通告文 ↓

●質問事項 学校給食費は公会計に移行を (答弁者 教育長、市長)

山県市の小中学校の給食はランチルームなどの施設面も含めて整備されている。その給食費は保護者が納めているが、私は、子育て支援、少子化対策、魅力ある街としての若者定住促進などの目的で、自治体がサポートすべきだと考える。

この給食費は、小学校で一人年間4万円以上、中学校で年間4万5千円以上、市全体では約1億円程度の莫大な額になる。

この学校給食費の管理は、自治体によって、「公会計」と「私会計」と二種類がある。自治体が保護者の給食費を合理的にサポートするには、「公会計」であることが必要だ。

「公会計」は、自治体の歳入、歳出の一部として管理する会計システムといえる。

文科省調査(平成24年度)では学校給食費の公会計は、検討中も含めると、45%である。この際、不可欠なことは、自治体単位で進めるしかないことである。私のイメージでいえば、「山県市学校給食特別会計」としての管理、ということになる。

2012年度より公会計化を実施した横浜市は、効果として、保護者に関しては、①給食費の取扱がより明確になり、透明性が高まる。②保護者が指定した金融機関からの引落が可能、としている。学校現場の効果としては、①基本的に、給食費の徴収管理の必要がなくなる。②システム管理による事務負担の軽減による教育時間の確保、を挙げている。

これに対して、「私会計」は、法令上の拘束や担保を受けない、いわば、学校現場の校長の管理する便宜的なシステムといえる。

いずれにしても、給食費徴収の前提となるのは、保護者が児童生徒の入学に当たって、給食の提供と費用負担に同意したことで、「黙示の契約」が成立したという認識が最初にある。保護者のこの契約の相手については、文科省は、校長や教育委員会でなく、学校の設置者としての市町村長であるとしている。

まず、教育長に問う。

1. 市の現状について

今の山県市の各学校の集金方法は、口座振替になっているとはいえ、各学校現場が校長の責任の口座に保護者口座から引き落としているもので、法令上の拘束や担保を受けない「私会計」だと私には映る。

年間1億円ものお金が各学校現場任せの状態だ。

現在の市内の集金方法の概要と法的な安定性についての教育長の見解はどのようか。

2. 未収金の対応など

文科省のデータでは、校給食費の欠損分の対処方法は、徴収した学校給食費の範囲内で学校給食を実施、他の予算等から一時補填して対応しているとの回答が多い、という。

他市の例で、どうしても、給食費が集まらないために、自腹を切る職員、給食関係業者に無理をお願いするなどのケースを聞いたことがある。教育長は、この種のことを聞いたことがあるか。

では、山県市内ではそのようなことは発生していないと考えているのか、否か。

現在、市内の学校では、未納者や未納月が発生した場合、どのようにして督促、回収しているのか。最終的に徴収不能の場合どうしているか。その時の職員や業者負担の実態はどのようか。

3. 法的な安定性

現在の市の集金実態で、会計上の不正があった場合、公的補償は受けられるのか。会計上の不正についての原因者に対し、自ら補償させるための強制力のある措置や処分は法令上可能なのか。

4. 事務の合理化

公会計にすれば、現在、各学校で職員が行っている事務が教育委員会事務局に一本化するから、市全体としての業務量が軽減すると考えるがどうか。

5. 他のメリット、デメリット

その他、現在の山県市の徴収システムのメリット、デメリット、公会計化したときのメリット、デメリットはどのようか。

6. 「公会計」システムへ移行を

総合的に考えたとき、小中学校の学校給食費の管理について、「公会計」システムへ移行すべきだと私は考える。今後どうしていくのか。

7. 公費による未納者対応の促進を

最後に市長に問う。

未納者の過半は家庭の経済的な事情による。文科省は給食における契約は保護者と市長の関係だという。生活保護、就学援助の基準以上に家庭の事情を考慮した弾力的な給食費免除等の対応、すなわち、市の公費による未納者対応を促進すべきではないか。

そのためにも「公会計」システム、「学校給食特別会計」への移行が必要ではないか。

以上

※ (参照)

「学校給食費の公会計化を目指す人のためのQ&A」(教育行財政研究所 中村文夫)

ほか、文科省各種文書

|

| Trackback ( )

|

昨日の山県市議会の常任委員会が、「集団的自衛権の行使容認に関する意見書」(案)を委員会として提出することを全会一致で決定。

その経過をまとめておく。

個人的には、集団的自衛権の行使容認に大反対はいうまでもない。

でも、ここの議会の中で、それを「議会の意思」として、つまり多数決の結果として現わすことは困難。

なぜなら、無党派市民派は私一人、公明党が一人、あとは自民党系だから。

忸怩たる思いでいるところ。

6月17日ブログ⇒ ◆「集団的自衛権の議論とアベノミクスは、別々のようで、実は密接に関わり合っている」(毎日新聞社説)

そんな中、集団的自衛権の行使容認に関して、自由民主党岐阜県支部連合会から県内市町村議会への「慎重な検討を求める意見書の採択」の要請が出たことが報道された。

そのタイミングを生かさないことはない。

そこで、その意見書でよいから、通させようと取り組んだ(一昨日16日から17日)。

★ ここ山県市議会は、昨日17日(火)、常任委員会である「総務産業建設委員会」を開催した。

付託案件の審査の後、「集団的自衛権の行使容認を意見書」(案)を採択するか否かを議題とした。

その結果、反対討論なし、賛成討論2、採決の結果は全会一致で「意見書は、総務産業建設委員会の提案として行う」こととされた。

6月26日(木)の閉会日に意見書(案)として提案される。

状況からすれば可決されると見込まれる。

★【山県市議会の陳情の扱いの原則】

議長あての要請は、内容や様式を問わず「陳情」と認識する、という合意がある。

⇒ 陳情文書は、議員全員に配布する。

⇒ 当該陳情の趣旨に賛同する議員は、当該陳情の内容を所掌する委員会の委員長に申し出る。

⇒ 会期中の委員会で「陳情」もしくは「陳情の趣旨をくんだ意見書案等」を審査する。

⇒ 当該賛同者が当該委員会の委員であれば、委員として「趣旨説明」し、委員でなければ「委員外議員」として会議規則にのっとり「趣旨説明」をする。

⇒ 委員からの質疑を受け、終了後、討論、採決する。

⇒ 可決されれば、例えば意見書なら「委員会提出の意見書(案)」として、本会議で委員長が提案説明する。

★ 【今回のケース】

16日(月)本会議の開会前に、自民党県連から議長あての要請が届いていることを議会事務局に確認。6月10日付の文書で、FAX受信記録は11日16時11分、受領印は6月11日。

議長あての要請であるから陳情であるとの念押しをし、確認してから、コピーをもらい、「委員のうちに賛同者がいなければ私(寺町)が賛同者として説明する」と委員長に申し出ておいた。

昨日17日の委員会は、私は委員ではないので傍聴者。

委員会の日程には、審議事項として「日程第1 付託案件の審査について」(補正予算や条例案等)があり、「日程第2 意見書について」があり、「日程第3 委員会報告書の作成及び委員長報告について」、「日程第4」「日程第5」として終了の予定。

「日程第1」の案件がいずれも全会一致で可決。

「日程第2」に入り、委員長が「会議規則第110条1項にもとづき、寺町くんの発言を求めます」

※ 山県市議会会議規則 (委員外議員の発言) 第1100条 委員会は、審査又は調査中の事件について、必要があると認めるときは、委員でない議員に対し、その出席を求めて説明又は意見を聴くことができる。

2 委員会は、委員でない議員から発言の申し出があったときは、その許否を決める。

★ ということで、事前に配っておいてもらった資料の要点を私が説明。

まず、「集団的自衛権の行使容認に関する意見書 案」の要点、続いて自民党岐阜県連の今回の要請の報道記事、4月18日時点の「地方50超議会が反対意見書」を説明。

会議の流れの要旨は次。

委員会からの質問一件に私が答え、それ以上質問がなかったので、委員長が討論に移した。

(議会はまず反対討論からするのが大原則)

委員長「反対討論はありませんか」・・(無いので)・・・「次に、賛成討論はありませんか」。

委員「・・・賛成」。

委員長「次に、反対討論はありませんか」・・(無いので)・・・「次に、賛成討論はありませんか」。

委員「・・・賛成」。

委員長「次に、反対討論はありませんか」・・(無いので)・・・「討論を終結します」。

・・・・意見書を委員会提案とすることを全会一致で可決・・・

★ なお、「可決」ではないという人があるらしいけど、会議規則に「表決」「可とする者」「可否の結果を宣告」などの文言がある通り、「可決」である。

※ 山県市議会会議規則 (起立による表決) 第124条 委員長が表決をとろうとするときは、問題を可とする者を起立させ、起立者の多少を認定して可否の結果を宣告する。

・・ということで、今日のブログには、その意見書案、自民党岐阜県連からの要請文、関連する報道記事などをまとめておく。

●人気ブログランキング = 今、1位

★携帯でも クリック可にしました →→ 携帯でまずここをクリックし、次に出てくる「リンク先に移動」をクリックして頂くだけで「10点」 ←←

★パソコンは こちらをクリックしてください →→ ←←このワン・クリックだけで10点 ←←このワン・クリックだけで10点

(案)

集団的自衛権の行使容認に関する意見書

安倍首相は、諮問機関である「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会(安保法制懇、柳井俊二座長)」が提出した報告書を受けて、集団的自衛権の行使容認を、6月中にも閣議決定する方向で与党協議を加速しており、閣議決定を踏まえた関連法案の整備も予定されている。

近年の北朝鮮の核開発の動きや尖閣諸島周辺の東シナ海で続発する領海侵犯など、日本の安全保障を巡る環境が変化する中で、集団的自衛権の行使を容認すべきかについて議論することについて否定するものではない。

しかしながら、国防、安全保障の根幹に関わり、国民生活に影響を及ぼす重要な問題であることに鑑み、関係者との十分な意見交換を経て、全国で公聴会を開催するなどの方法で、最終的には国民の理解が得られる形で結論を出すべきだと考える。

そこで、現在、政府が進めている集団的自衛権の行使容認を検討するに当たっては、関係者との十分な意見交換を踏まえ、国民的議論を経るなど、慎重に進めることを強く求め、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

平成26年6月26日

岐 阜 県 山 県 市 議 会

(提出先)

衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、外務大臣

|

自民党県連から議長あて、6月10日付の文書。

FAX受信記録は11日16時11分、受領印は6月11日。

●岐阜自民 首相に待った 市町村議会に意見書採択要請

東京 2014年6月15日

自民党岐阜県連が今月、安倍晋三首相が目指している憲法の解釈変更による集団的自衛権の行使容認をめぐり、県内42の市町村議会すべての議長に要請文を送ったことが分かった。「スケジュールが性急」として、もっと慎重な議論を求める意見書を市町村議会で可決し、安倍首相らに提出するよう求めている。

歴史的に自民党が強く、衆院の全5小選挙区を独占する岐阜の自民地方議員たちが、党総裁でもある安倍首相に「待った」を掛ける格好。背景には、来年春の統一地方選で自民への逆風につながりかねないとの懸念がある

。

要請文は「集団的自衛権の行使について議論することは否定しない」とした上で「国民生活に重大な影響を及ぼす案件であるにもかかわらず、関係者との十分な議論を経ていない」と安倍首相の姿勢を批判。「全国で公聴会を開催するなどの方法で最終的には国民の理解が得られる形で結論を出すべきだ」と主張している。

自民県議の1人は「支持率が高い安倍政権にものを言いづらい雰囲気があるが、地方の声も聞いてほしい。永田町の論理で進めるのは困る」と語る。県議会でも6月定例会への意見書案の提案を検討している。

●【社説】集団的自衛権 地方の声にも耳傾けよ

中日 2014年6月17日

党中央にブレーキ役がいなければ、地方から。トップダウンで解釈改憲を急ぐ安倍政権に、自民党岐阜県連が「もっと慎重に」と注文を付けた。足元からの警告である。真摯(しんし)に耳を傾けるべきだ。

自民王国といわれる岐阜県で突き付けられた苦言である。

安倍晋三首相が目指す憲法解釈変更による集団的自衛権の行使容認をめぐり、県連が県内の全市町村議会の議長に要請文を送った。もっと慎重な議論を求める意見書を各議会で可決し、首相らに提出してほしい、との趣旨だ。

要請文は「集団的自衛権の行使について議論することは否定しない」とした上で、「国民生活に重大な影響を及ぼす案件であるにもかかわらず、関係者との十分な議論を経ていない」と首相の姿勢を批判。「公聴会を開催するなどの方法で、最終的には国民の理解が得られる形で結論を出すべきだ」と主張している。

その意図するところは何か。

党内議論を重ね、バランスを取りながら意思決定をしてきたのが自民党の伝統である。幅広い支持者の声に日々接している地方組織としては、調整よりも自分の信念を優先させる安倍首相のトップダウンへの違和感を訴えざるをえない、ということであろう。

岐阜県連は、当時の小泉純一郎首相がトップダウンで仕掛けた二〇〇五年の郵政解散・総選挙の際も、党本部と対立した。

そのあおりで、有力者が一時離党を余儀なくされたこともあったが、現在は衆院の五小選挙区を独占し、定数四六の県議会も自民議員が三十議席を占めている。

盤石な地方組織だからこそ、あえて党中央に異を唱えることができるのである。安倍政権の勢いの前に、声を上げられない地方組織は少なくなかろう。

地方政治とは無縁とみられがちな安全保障問題で異論を唱えることは、それだけの国民的議論を要するからだ。各地の知事や市長からも反対の声が上がっている。

東京都の舛添要一知事は「大きな問題は拙速主義ではいけない」と述べ、長野県の阿部守一知事は「憲法解釈が内閣が代わるたびに変われば、憲法の信頼感に影響する」と指摘した。

行使容認反対などを求めた意見書を国会に提出した市町村議会も約六十を数える。

なぜ、地方から、苦言が相次ぐのか。人々の暮らしにより近い地方から上がる声に、永田町はもっと耳を傾けるべきだ。

●集団的自衛権「慎重な検討」を 自民岐阜県連が要請

2014/06/15 12:52 【共同通信】

自民党岐阜県連が、県内42市町村議会の議長に対し、安倍晋三首相の目指す憲法解釈変更による集団的自衛権の行使容認について、「慎重な検討」を首相らに求める意見書を議会で採択するよう要請したことが15日分かった。

県連関係者によると、行使容認を強く求める安倍首相の手法は、来年春の統一地方選に影響を与えかねないとの懸念の声が根強いため、県連幹部の連名で要請文を送ったという。送付は10日付。自民県議団も6月の定例県議会に同趣旨の意見書を提案する方針。

要請文では、集団的自衛権の行使について「国民の理解を得る形で結論を出すべきだ」と指摘している。

●集団的自衛権“慎重な議論を”

NHK 06月15日 19時35分

集団的自衛権“慎重な議論を”

憲法解釈の変更による集団的自衛権の行使容認について、自民党岐阜県連は「性急なスケジュールで検討が進められている」として、政府に対して、より慎重な議論を求める意見書を提出するよう、県内の全ての市町村議会に要請していたことがわかりました。

自民党岐阜県連は、政府が検討を進めている憲法解釈の変更による集団的自衛権の行使容認について、県内42の全ての市町村議会の議長宛てに、政府に対して意見書を提出するよう要請する文書を送っていたことがわかりました。

それによりますと、自民党岐阜県連は政府内の検討状況について、「国民生活に重大な影響を及ぼす案件にも関わらず、性急なスケジュールで検討が進められている」と指摘した上で、「関係者との十分な意見交換を経て、最終的に国民の理解を得るべきだ」として、各市町村議会が政府により慎重な議論を求める意見書を可決することを求めています。

意見書は、それ自体に法的な拘束力はありませんが、地方議会の意見を国政に反映させるための手段として広く活用されています。

自民党岐阜県連によりますと、6月に開会する予定の県議会にも同様の意見書を提案する予定だということで、県連ぐるみで政府により慎重な議論を求めていくことにしています。

●自民岐阜県連「性急すぎる」 集団的自衛権で異例の要請

朝日 2014年6月15日23時58分

安倍政権が今国会中にも閣議決定を目指す集団的自衛権の行使容認について、自民党岐阜県連が「性急すぎる」として、県内全42市町村議会議長に、慎重な議論を求める意見書を議会で採択するよう要請したことがわかった。県議会でも同様の意見書を採択し、政府に提出する方針。

要請文は10日付。農協改革とあわせて、各議長に「国民生活に重大な影響を及ぼす案件であるのに、関係者と十分な議論を経ることなく、性急なスケジュールで検討が進められている。国民の理解を得る形で結論を出すべきだ」と呼びかけ、意見書案を添えた。

意見書案は集団的自衛権について、「議論を否定するものではないが、国防、安全保障の根幹に関わり、国民生活に影響を及ぼす重要な問題」と指摘。「全国で公聴会を開くなどの方法で、結論を出すべきだ」としている。異例の意見書案の背景には、来春の統一地方選へ向け、公明党への配慮もあるとみられる。

●集団的自衛権「慎重な検討」を 自民岐阜県連が要請

2014年06月15日

自民党岐阜県連が、県内42市町村議会の議長に対し、安倍晋三首相の目指す憲法解釈変更による集団的自衛権の行使容認について、「慎重な検討」を首相らに求める意見書を議会で採択するよう要請したことが15日分かった。

県連関係者によると、行使容認を強く求める安倍首相の手法は、来年春の統一地方選に影響を与えかねないとの懸念の声が根強いため、県連幹部の連名で要請文を送ったという。送付は10日付。自民県議団も6月の定例県議会に同趣旨の意見書を提案する方針。

要請文では、集団的自衛権の行使について「国民の理解を得る形で結論を出すべきだ」と指摘している。

●地方50超議会が反対意見書 集団的自衛権で国会提出 憲法解釈変更に懸念

(共同通信)2014/04/21 17:34

憲法解釈変更による集団的自衛権の行使容認問題をめぐり、全国50超の市町村議会が昨年9月以降、反対する意見書を衆参両院に提出したことが両院への取材で20日、分かった。「一つのテーマでは極めて数が多い」(参院事務局)という。安倍晋三首相が目指す行使容認に対する地方の懸念が浮き彫りになった。

衆院に51、参院に52の市町村議会から届き、北海道、福岡県など17都道府県に及ぶ。別に3議会は慎重論議を要請した。行使容認を求める意見書は提出されていない。

在日米陸軍のキャンプ座間を抱える神奈川県座間市議会は昨年12月、「海外で戦争する国となる憲法解釈の見直しを行わないよう強く要望する」との意見書を可決。保守系会派は反対し、公明党議員は賛成した。北海道小樽市議会は憲法解釈の変更に関し「恒久平和主義の憲法原理と立憲主義に反する」と明記した。

首相の行使容認への積極姿勢について福岡県太宰府市議会は「多くの国民は求めておらず、(安倍政権に)白紙委任などされていない」とした。「与党内からも批判があり、立法府軽視は許されない」(広島県庄原市議会)、「閣議決定だけでの行使容認は到底許されない」(京都府向日市議会)との批判もあった。

参院には昨年9月から届き始めた。首相が同年8月、行使容認へ前向きな小松一郎氏を内閣法制局長官に起用したことなどが影響したとみられる。衆院は国会開会中しか受け付けず、昨年10月に召集された臨時国会以降、相次いだ。

参院が受理した反対や慎重の意見書55通のうち、長野県が26市町村議会に上る。同県関係者は「市民団体が積極的に動いている」と話している。

■意見書を提出した議会

憲法解釈変更による集団的自衛権の行使容認について国会へ意見書を提出した地方議会は次の通り。(4月18日までに届いた分)

【反対】北海道芦別市、小樽市、士別市、奈井江町、仁木町、本別町、斜里町▽青森市▽岩手県二戸市▽福島県石川町▽茨城県取手市▽埼玉県鳩山町▽東京都小金井市▽神奈川県座間市、大和市、葉山町▽山梨県市川三郷町▽長野県佐久市、中野市、小布施町、富士見町、飯綱町、南木曽町、松川町、上松町、下諏訪町、飯島町、坂城町、木曽町、山ノ内町、長和町、高山村、泰阜村、木祖村、大桑村、山形村、野沢温泉村、筑北村、中川村、阿智村、豊丘村▽愛知県岩倉市、扶桑町▽滋賀県湖南市、守山市▽京都府向日市▽大阪府吹田市▽広島県庄原市▽高知県土佐市▽福岡県大牟田市、太宰府市、中間市

【慎重論議】長野県松川村、生坂村▽愛知県大府市

| Trackback ( )

|

今朝から、自分のブログの作成画面にアクセスできなかった。だから、異例なことに、アップが夕方になった、とまず弁解。

ところで、議会の一般質問の通告文をブログに載せて3日目。今日は、学校給食のこと。

私は、子育て支援、少子化対策、魅力ある街としての若者定住促進などの目的で、自治体がサポートすべきだと考えている。

そのためには、学校給食費の管理が「公会計」であることが合理的。

「公会計」とは・・・・自治体の歳入、歳出の一部として管理する会計システムといえる。

「私会計」は、法令上の拘束や担保を受けない、いわば、学校現場の校長の管理する便宜的なシステム。

私が子どもの時は、「給食費」の袋にお金を入れて持っていき、クラス内で毎月集金していた覚え。

3月に教育長に、6月に質問するから考えておいて、とお願いした。

市内全部の学校の会計システム、集金システムの転換なんて、突然の通告で回答できるわけないから・・・

その時、山県市内は、「集金袋」でなく、学校ごとに口座落としになっていると説明を受けた。

一昨日、議長に提出した通告文の控えを持って教育委員会に伺ったら、あのあといろいろと調べました、とのこと。

十分に誠意は感じる。とはいえ、答弁は・・・どうなるのか・・・

今日のブログには、その通告文と、教育委員会同様に、私もいろいろと調べているので、その基礎データの情報を羅列的に載せる。

今日は時間がないので、リンクをつけず、アドレスだけ・・・

実際の一般質問は6月23日(月)。私は午後2時過ぎごろの見込み。

山県市議会/定例会日程

なお、一問目は、6月11日ブログ ⇒ ◆一般質問の通告/市長の「収支報告書の不記載、虚偽記載、業者との不透明な関係について」

二問目は、昨日、6月12日ブログ ⇒ ◆「行政不服申立制度の大改正の影響について」/一般質問の通告/「異議申し立てを審査請求に一本化」??

●人気ブログランキング = 今、1位

★携帯でも クリック可にしました →→ 携帯でまずここをクリックし、次に出てくる「リンク先に移動」をクリックして頂くだけで「10点」 ←←

★パソコンは こちらをクリックしてください →→ ←←このワン・クリックだけで10点 ←←このワン・クリックだけで10点

(一般質問の通告文/印刷用データ) ◆学校給食費は公会計に移行を 印刷用PDF 2ページ 190KB

以下、通告文 ↓

●質問事項 学校給食費は公会計に移行を (答弁者 教育長、市長)

山県市の小中学校の給食はランチルームなどの施設面も含めて整備されている。その給食費は保護者が納めているが、私は、子育て支援、少子化対策、魅力ある街としての若者定住促進などの目的で、自治体がサポートすべきだと考える。

この給食費は、小学校で一人年間4万円以上、中学校で年間4万5千円以上、市全体では約1億円程度の莫大な額になる。

この学校給食費の管理は、自治体によって、「公会計」と「私会計」と二種類がある。自治体が保護者の給食費を合理的にサポートするには、「公会計」であることが必要だ。

「公会計」は、自治体の歳入、歳出の一部として管理する会計システムといえる。

文科省調査(平成24年度)では学校給食費の公会計は、検討中も含めると、45%である。この際、不可欠なことは、自治体単位で進めるしかないことである。私のイメージでいえば、「山県市学校給食特別会計」としての管理、ということになる。

2012年度より公会計化を実施した横浜市は、効果として、保護者に関しては、①給食費の取扱がより明確になり、透明性が高まる。②保護者が指定した金融機関からの引落が可能、としている。学校現場の効果としては、①基本的に、給食費の徴収管理の必要がなくなる。②システム管理による事務負担の軽減による教育時間の確保、を挙げている。

これに対して、「私会計」は、法令上の拘束や担保を受けない、いわば、学校現場の校長の管理する便宜的なシステムといえる。

いずれにしても、給食費徴収の前提となるのは、保護者が児童生徒の入学に当たって、給食の提供と費用負担に同意したことで、「黙示の契約」が成立したという認識が最初にある。保護者のこの契約の相手については、文科省は、校長や教育委員会でなく、学校の設置者としての市町村長であるとしている。

まず、教育長に問う。

1. 市の現状について

今の山県市の各学校の集金方法は、口座振替になっているとはいえ、各学校現場が校長の責任の口座に保護者口座から引き落としているもので、法令上の拘束や担保を受けない「私会計」だと私には映る。

年間1億円ものお金が各学校現場任せの状態だ。

現在の市内の集金方法の概要と法的な安定性についての教育長の見解はどのようか。

2. 未収金の対応など

文科省のデータでは、校給食費の欠損分の対処方法は、徴収した学校給食費の範囲内で学校給食を実施、他の予算等から一時補填して対応しているとの回答が多い、という。

他市の例で、どうしても、給食費が集まらないために、自腹を切る職員、給食関係業者に無理をお願いするなどのケースを聞いたことがある。教育長は、この種のことを聞いたことがあるか。

では、山県市内ではそのようなことは発生していないと考えているのか、否か。

現在、市内の学校では、未納者や未納月が発生した場合、どのようにして督促、回収しているのか。最終的に徴収不能の場合どうしているか。その時の職員や業者負担の実態はどのようか。

3. 法的な安定性

現在の市の集金実態で、会計上の不正があった場合、公的補償は受けられるのか。会計上の不正についての原因者に対し、自ら補償させるための強制力のある措置や処分は法令上可能なのか。

4. 事務の合理化

公会計にすれば、現在、各学校で職員が行っている事務が教育委員会事務局に一本化するから、市全体としての業務量が軽減すると考えるがどうか。

5. 他のメリット、デメリット

その他、現在の山県市の徴収システムのメリット、デメリット、公会計化したときのメリット、デメリットはどのようか。

6. 「公会計」システムへ移行を

総合的に考えたとき、小中学校の学校給食費の管理について、「公会計」システムへ移行すべきだと私は考える。今後どうしていくのか。

7. 公費による未納者対応の促進を

最後に市長に問う。

未納者の過半は家庭の経済的な事情による。文科省は給食における契約は保護者と市長の関係だという。生活保護、就学援助の基準以上に家庭の事情を考慮した弾力的な給食費免除等の対応、すなわち、市の公費による未納者対応を促進すべきではないか。

そのためにも「公会計」システム、「学校給食特別会計」への移行が必要ではないか。

以上

※ (参照)

「学校給食費の公会計化を目指す人のためのQ&A」(教育行財政研究所 中村文夫)

ほか、文科省各種文書

|

● 学校給食費の公会計化を目指す人のための

www.tougaku.net/koukaikeika.pdf

・・・の費用については学校給食法第11条によって設置者(義務制の公立学校であれば、市区町村). が負担することになっています。 ..... 文科省委嘱の全事研調査(平成 24 年度)によると学校給食費の公会計の実態は検討中も. 含めると、44.8%にも上っています。

●学校給食費の徴収状況に関する調査の結果について(通知 ... - 文部科学省

http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/22/12/__icsFiles/afieldfile/2010/12/13/1299583_01_2.pdf

2010/12/01 - 調査結果によれば、調査対象校のうち、約55.4%の学校におい七学校給食費の .... 公会計. その他. 計. 学校給食費の徴収状況に関する調査の結果について. 全国の学校給食(完全給食)を実施している公立小・中学校(約29,000校)の

●学校マネジメントの役割を担う学校事務~(報告書 ... - 文部科学省

www.mext.go.jp/component/a_menu/education/.../1343143_9.pdf

平成 24 年度 文部科学省委託事業「学校運営の改善の在り方に関する取組」. ~学校 ... 学校給食費の精算・返金方法について改善 ... 学校徴収金に係る会計処理等の適正化・効率化 ....公会計化は、学校給食費で導入または検討中の自治体が 5 割近く。

●給食食材費公費化~相反する文科省と総務省の見解

http://inamiya.seikatsusha.me/blog/2013/01/07/4197/

2013年1月7日 11時48分 | カテゴリー: 子ども・教育

保護者が負担する学校給食食材費について、文部科学省は「私費会計に問題はない。総務省には、文科省の考え方や実態についての理解を求めることが先」と、公費化への移行については極めて後ろ向きの姿勢を見せています。一方、総務省は「要綱等で学校徴収金の保管を規定することは、地方自治法を勝手に拡大解釈することであり、認められない」とし、都教委が2009年、区市町村教委に求めた「学校徴収金事務取扱規定」の策定・施行は「地方自治法違反」と、真っ向から対立しています。

2011年夏までに、自治労が実施した交渉の記録をもとにまとめた両省の考えは以下のとおり。

【文部科学省】

給食費の公会計化は自治体判断。いろいろな指摘もあるので、考えていかなければならないが、現状、法に適応して処理がなされており、特段の措置は考えていない。学校負担となっている滞納問題については別途検討している。

学校給食は、設置者と保護者との委託契約。設置者は「首長ではなく教育委員会」と整理した。契約締結は首長の権限であるが、首長と教育委員会の取り決めにより、その権限を教育委員会に移している。よって、委託契約は教育委員会と保護者の間でなされており、教育委員会は学校に付随する事務として、学校徴収金事務を校長以下教員に下ろしている。

給食費の扱いを私金として処理する場合も、その債権を持っているのは市町村ということになる。公金ではないが、この事務は付随的業務として公務であり、債権の取り立てに関する訴訟費用は公費で支出して差し支えない。教育委員会が法の原則に基づいて判断するのであれば適正。地方自治法や自治体の会計規則等に矛盾しない。(出席者:初等中等教育局企画課校務改善専門官、児童生徒課就学支援係長、財務課調整係、スポーツ青少年局学校健康教育課補佐、他)

【総務省】

旧文部省では、昭和32年、給食食材費は地方公共団体の収入として取り扱う必要はないとの通知を出していた(*地方公共団体が学校給食を明確に実施する、という位置付けになかった時代であったためと推察します。稲宮)。しかしながら、学校給食費は公金であるので、学校職員が直接収納する場合は、地方自治法第171条の規定に基づき、当該学校職員を出納員としてその収納と保管を行わせることになっており、収入したお金は市町村歳入予算に計上しなければならないと考えている。学校給食を市町村事務として処理していない場合は、地方自治法第235条4の2の定めにより、現金を保管するためには法律または政令の規定が必要であり、それがない場合は保管することができないことになる。学校給食を市町村事務として行っているところは当然歳入に入れて適正に行うべき。

地方自治法の判断は総務省の所管するところであり、この間の本省の判断は揺るぎないものと考えている。問題は、法律や政令で特例がないまま行われていることであり、文科省が一定の手続きを行えば取り扱えることになる。委託契約は地方公共団体の事業だからできること。現状、設置者と保護者の委託契約は成り立たないのではないか。私費を職務上扱うことは職務専念義務違反。また、未納者がいれば債務不履行となるが、債権債務が全く曖昧であり、整理が必要。(出席者:自治行政局行政課行政第3係長、能率推進室係長、自治財政局調整課調整係長)

●公会計と私会計 - 神奈川ネットワーク運動

yyamamoto.kgnet.gr.jp/back/back_no_print/1274217211.html

•

2010/05/19 - 文部科学省は5月14日付で、学校給食費の滞納問題をめぐり、子ども手当の受給と給食費の引き落としを同一口座にするよう保護 ... 学校給食は、ほとんどの市町村で「私会計」として処理されており、「公会計」として処理しているところは神奈川県内では開成町 ... 群馬県では平成19年に教育長と群馬県理事の連名で「学校給食の公会計処理への移行」の通知が出され、私会計から公会計への移行が促されました。

●学校給食費事務マニュアル

www.karisen.gsn.ed.jp/boe/htdocs/?action=common_download...

•

"平成20年_6月~. 群馬県教育委員会事務局 ... 学校給食費の会

http://www.karisen.gsn.ed.jp/boe/htdocs/?action=common_download_main&upload_id=79

●群馬県 - 「教員のゆとり確保」のための取組

www.pref.gunma.jp › ... › 「教員のゆとり確保」のための調査研究

• http://www.pref.gunma.jp/03/x0110008.html

(1) 群馬県教育委員会が実施する会議・研修・調査照会等の見直し ... 学校給食費の公会計処理への移行について(平成19年3月30日 群馬県教育委員会教育長・群馬県理事(総務担当)通知); 平成18年度 学校給食費の徴収状況に関する調査結果( ..

●給食費徴収は業務、教諭の請求棄却/横浜地裁

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20140130-00000044-kana-l14

カナロコ by 神奈川新聞 1月30日(木)23時0分配信

公立学校での未払い給食費の徴収をめぐり、藤沢市立小学校の男性教諭(60)が、市に対し、自身が徴収を行う立場にないことの確認などを求めた訴訟の判決が30日、横浜地裁であった。

阿部正幸裁判長は、男性の請求を棄却した。原告側代理人によると、給食費の徴収権に関する司法判断は初めてとみられる。

男性は藤沢市立小学校で、外国籍児童の授業を担当。訴えなどによると、2008年度に校長から児童約600人の給食費の徴収や督促を1人で任された。10年度からはクラスの担任も手伝うようになったが、給食費徴収権のない校長の業務命令は違法な上、「教員として本来の教育に費やす時間と労力が削減された」と主張していた。

阿部裁判長は、費用の徴収管理について具体的な定めはないものの、学校を設置する自治体の裁量に委ねられているのが相当とし、校長の業務命令は違法でないと判断。また、学校給食は心身の健全な育成や食への理解、食育の推進を図ることなどからも、「徴収管理に関わる業務も公立学校の目的に反しない」と指摘した。

藤沢市教育委員会によると、市立小35校の12年度の未納者の割合は3%超で、文部科学省の抽出調査の0・9%を大きく上回る。未納者には各校が電話や文書などで督促をしているという。

一方で、横浜市や海老名市のように、学校給食費を公会計化して行政が一括管理する自治体もある。

原告の男性は、「不登校の児童への対応など教員の業務は増えており、徴収は行政が責任を持って行うべき」と主張、控訴を検討するとしている。

●文科省 「平成22年度における子ども手当の支給に関する法律」等の施行と学校給食費の未納問題への対応について >

http://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/nc/1294005.htm

「平成22年度における子ども手当の支給に関する法律」等の施行と学校給食費の未納問題への対応について

22ス学健第4号 平成22年5月14日

★別添 学校給食費の未納問題への対応についての留意事項

http://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/nc/attach/1294185.htm

| Trackback ( )

|

私たちが、課税や追徴課税、許認可、運転免許の停止、生活保護認定などに納得できない時に対処するための制度が「行政不服審査制度」。

違法、または不当な行政処分があった場合、国民に不利益が生じないよう、国民みずからが取り消しを求める手続きを定めた制度。

先週の報道で、6月6日、この制度を規定している行政不服審査法が50年ぶりに大改正されて、可決成立したと流れた。

市民運動をやっていて、いろんな局面で、行政不服審査法に基づく審査請求、異議申し立てをいろいろとやってきた私は、「請求を申立ながら、やり方を覚える」という現場主義。

しかし、まだ、よく見えない改正の要点。

とはいえ、制度が変わることが決定した以上、ちゃんと認識しておかないといけないから・・・・

今回の一般質問で、情報公開制度のことを問いかけようと思っていたが、「通告日である一昨日」の前日、こちらに変えることに方針転換。かろうじて、一昨日の昼の通告期限に間に合わせた。

その通告文を今日のブログにする。

併せて、調べた基礎データなども載せておく。

実際の一般質問は6月23日(月)。私は午後2時過ぎごろの見込み。

山県市議会/定例会日程

明日は次の質問、教育長に対する質問を載せる予定。

なお、一問目は、昨日、6月11日ブログ ⇒ ◆一般質問の通告/市長の「収支報告書の不記載、虚偽記載、業者との不透明な関係について」

●人気ブログランキング = 今、1位

★携帯でも クリック可にしました →→ 携帯でまずここをクリックし、次に出てくる「リンク先に移動」をクリックして頂くだけで「10点」 ←←

★パソコンは こちらをクリックしてください →→ ←←このワン・クリックだけで10点 ←←このワン・クリックだけで10点

★ 総務省 行政不服審査法関連三法案の概要

行政不服審査法案

行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案

行政手続法の一部を改正する法律案

★1.公正性の向上~点検の強化(審理の見える化)~

(1)審理において、職員のうち処分に関与しない者(審理員)が、両者の主張を公正に審理(第9条)

(2)裁決について、有識者から成る第三者機関が点検(第43条)

(3)審理手続における審査請求人の権利を拡充

★2.使いやすさの向上~国民の利便性~

(1)不服申立てをすることができる期間を60日から3か月に延長(第18条)

(2)不服申立ての手続を審査請求に一元化

(3)標準審理期間の設定(第16条)、争点・証拠の事前整理手続の導入(第37条)などにより、迅速な審理を確保

(4)不服申立前置の見直し

|

(一般質問の通告文/印刷用データ) ◆行政不服申立制度の大改正の影響について 印刷用PDF 2ページ 169KB

以下、通告文 ↓

●質問事項 行政不服申立制度の大改正の影響について (答弁者 総務課長)

行政不服審査制度は、課税や追徴課税、許認可、運転免許の停止、生活保護認定など国や地方自治体の全ての行政処分について、違法、または不当な行政処分があった場合、国民に不利益が生じないよう、国民みずからが取り消しを求める手続きを定めた制度である。行政処分の取り消しや変更を求めるために異議を申し立てると、その処分が妥当であるかどうかが審査される。

手続きが簡易で手数料もかからないため、労災認定や情報公開制度の非開示決定に対する審査などでも広く活用されている。

1962年、昭和37年に制度ができてから大きな見直しが行われてこなかったが、半世紀ぶりの抜本的改正と銘打って、先の6月6日、参院本会議で可決、成立した。

審査の公正性や利便性を高める仕組みなどを盛り込み、2年以内に施行とされている。

そこで、総務課長に問う。

1.【申立期間の延長】

不服申立期間を現行の「処分決定後60日」に対して、野党4党案は「6カ月」に延長としたが、政府案の「3カ月」で決定した。

現在でも、直接、裁判所に訴える場合は「6か月」の期間が認められていることから考えると、改正してなお「3カ月」というのは、権利保護として不整合だとは考えないか。

2. 【異議申立ての手続きを「審査請求」に一元化】

行政に対する異議申し立てを廃止し審査請求に一元化する、という。

例えば、道路運送車両法の場合の異議申立先は、現在は国土交通省の出先機関である地方運輸局(長)だが、審査請求に一元化されると、請求者は東京の本省まで出向かなければならなくなり、国民の権利救済行使の制約になる、との指摘がある。

このような認識で良いのか。

例えば、県や市の情報公開条例における処分への不服申し立ては、各自治体の条例なので、通常はいわゆる「上級庁」がないから異議申立になるのが基本。この異議申立はどのようになるのか。

例えば、市税の賦課処分に対する不服申し立ては、現在と比べて、どのようになるのか。

その他、市民に身近なことで、認識しておくべき事例は何があるか。

3. 【不服申し立ての前置制度の廃止・縮小】

現在、不服申し立てを経た後でなければ裁判所に訴えられない、と定める法律は少なくない。現在の前置制度はどのように変化するのか。

4. 【処分した職員が審査に加わらない制度】

現在、例えば、住民税や生活保護では、課税額や可否を決める部署の職員が不服審査に加わるなどしているので、公平性に問題がある。

そこで、中立性を保つため処分に関与していない職員による審査を義務付ける、とされている。つまり、改正法では当事者でない職員が中立的な立場から審査する「審理員」制度を導入するという。

県や山県市においては、どのようになり、どのように機能し得るのか。

5. 【第三者機関の設置】

審査結果が妥当かを有識者がチェックする第三者機関も設け、救済を求める国民が使いやすい制度にする、審査結果を監視する第三者機関は、国や自治体に行政不服審査会も設ける、という。

山県市においては、どのようになり、どのように機能し得るのか。

6. 【行政手続法改正】

今回の一連の改正で、国民の権利利益の保護の充実のための手続きを整備したという。

「処分等の求め」及び「行政指導の中止の求め」とはそれぞれ、どのようなことをいい、どのような時にどのような形で国民が行使できるのか。

山県市においては、どのようになり、どのように機能し得るのか。

7. 新旧比較や今後についてのまとめ

行政にはいろいろな処分があるが、当事者である国民にとって、「国」、「県」、「市町村」のそれぞれの処分に対しての不服申し立ては、どのような筋道になるのか。改正前と改正法施行後と比較して説明されたい。

国民、あるいは市民にとってどのような影響があるのか。

情報公開条例、行政手続条例、その他の市の条例の規定と運用にはどのような影響が出るのか。

施行に向けて、市はどのように対応していくことになるのか。

以上 |

●行政不服審査法で対案提出=4野党

時事(2014/05/12-16:39)

国や地方自治体の行政処分に対し国民が取り消しや変更を求める手続きを定めるため政府が提出している行政不服審査法改正案に関し、民主、結い、生活、社民の野党4党は12日、対案を衆院に提出した。政府案が不服申立期間を処分決定後3カ月としているのに対し、4党案は6カ月とした。

●政処分の不服申立期間、3カ月に延長 改正法が成立

日経 2014/6/6 12:20

国や地方自治体の行政処分の取り消しや変更を求める際の手続きを定めた改正行政不服審査法が6日、参院本会議で可決、成立した。不服申立期間を現行の「処分決定後60日」から「3カ月」に延長するほか、審査結果が妥当か有識者がチェックする第三者機関も設け、救済を求める国民が使いやすい制度にする。大幅改正は1962年の法制定以来初めてで、2年以内に施行する。

行政不服審査制度は、許認可や課税などを巡って違法、または不当な行政処分があった場合、国民が取り消しを求める手続きを定めた制度。手続きが簡易で手数料もかからないため、情報公開制度の不開示決定や労災認定に対する審査などで広く活用されている。

住民税や生活保護では、課税額や支給額を決める部署の職員が不服審査に加わるなど公平性に問題があるとの指摘があり、改正法では当事者でない職員が中立的な立場から審査する「審理員」制度を導入。審査結果を監視する第三者機関として国や自治体に行政不服審査会も設ける。

●申立期間、3カ月に延長=改正行政不服審査法が成立

時事(2014/06/06-10:32)

国や地方自治体の行政処分に対し、国民が取り消しや変更を求める際の手続きを定めた改正行政不服審査法が6日の参院本会議で与野党の賛成多数で可決、成立した。審査制度を利用しやすいよう、不服申立期間を現行の処分決定後60日から同3カ月に延長するほか、第三者機関による審査結果の点検を義務付ける。

行政不服審査制度は、課税や生活保護認定など全ての行政処分について、国民に不利益が生じないよう迅速に救済することを目的としている。大幅な法改正は1962年の制定以来初めて。

●改正行政不服審査法が成立 申し立て期間を延長

北海道 (06/06 11:16)

行政処分に不満がある場合の申し立て期間延長などを盛り込んだ改正行政不服審査法が6日の参院本会議で可決、成立した。これまで申し立てができる期間は、処分を知ってから60日以内だったが、3カ月にして利用しやすくする。大幅改正は1962年の法制定以来初めてで、2年以内に施行する。

不服審査制度では、交通違反の取り締まりや生活保護の支給認定などに異論がある場合、国や地方自治体に、行政処分の取り消しや変更の裁決を求めることができる。

現状では、行政処分を担当した職員が不服申し立てを審査する場合があり、中立性を保つため処分に関与していない職員による審査を義務付ける。

●行政不服審査法 参院で成立

NHK 6月6日 11時04分

行政不服審査法 参院で成立

国民が不当だと思った行政処分の取り消しなどを求める行政不服審査制度について、審査の公正性や利便性を高める仕組みなどを盛り込んだ行政不服審査法が、6日の参議院本会議で賛成多数で可決され、成立しました。

行政不服審査制度は、追徴課税や運転免許の停止などといった、国や地方自治体の行政処分に不満がある場合に異議を申し立てると、その処分が妥当かどうかを審査する制度で、昭和37年に制度ができてから抜本的な見直しが行われていませんでした。

52年ぶりとなる今回の見直しでは、審査の公正性を高めるため、その行政処分に関わっていない職員が審査に当たることや、審査の判断が妥当かどうかを、有識者でつくる第三者機関が最終的にチェックする仕組みを新たに導入するとしています。

また、不服の申し立てができる期間を、これまでの「60日以内」から「3か月以内」に延長するなどとしています。

こうした内容を盛り込んだ行政不服審査法は、6日の参議院本会議で採決が行われた結果、共産党を除く各党などの賛成多数で可決され、成立しました。

● 行政不服審査制度の見直し関係の政府データにリンク

★ 行政不服審査制度の見直しについて(案)/平成25年5月 総務省行政管理局 20ページの解説

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

★ 総務省トップ > 行政不服審査法

行政不服審査法関連三法案が閣議決定されました(平成26年3月14日)

★ 概要PDF、不服申立前置の見直しについてPDF

★ 第186回国会(常会)提出法案

第186回国会(常会)提出法案

国会提出日 法律案名 資料

平成26年3月18日 地方自治法の一部を改正する法律案 概要 【99 KB】

• 要綱 【106 KB】

• 法律案・理由 【228 KB】

• 新旧対照条文 【546 KB】

• 参照条文 【607 KB】

(所管課室名)

自治行政局行政課

平成26年3月14日 行政不服審査法案 概要 【565 KB】

• 要綱 【146 KB】

• 法律案・理由 【273 KB】

• 参照条文 【211 KB】

(所管課室名)

行政管理局行政手続室

平成26年3月14日 行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案 概要 【565 KB】

• 要綱 【215 KB】

• 法律案・理由 【808 KB】

• 新旧対照条文 【2252 KB】

• 参照条文 【1087 KB】

(所管課室名)

行政管理局行政手続室

平成26年3月14日 行政手続法の一部を改正する法律案 概要 【565 KB】

• 要綱 【53 KB】

• 法律案・理由 【84 KB】

• 新旧対照条文 【174 KB】

• 参照条文 【219 KB】

(所管課室名)

行政管理局行政手続室

|

●行政不服審査制度の抜本的大改正の流れに背く労災保険審査制度および公務災害審査制度の大改悪に反対する緊急共同アピール

行政不服審査制度の抜本的大改正の流れに背く労災保険審査制度および公務災害審査制度の大改悪に反対する緊急共同アピール

2008年4月10日

日本労働弁護団 過労死弁護団全国連絡会議

全国労働安全衛生センター連絡会議

働くもののいのちと健康を守る全国センター

1. 労災保険審査制度

労災保険は、仕事が原因で怪我をしたり病気になったり死亡した労働者とその家族の生活を守る命綱である。

この労災保険給付について、支給するか否か、また、いかなる内容の保険給付を行うかを決定するのは、全国各地にある労働基準監督署長である。労働基準監督署長の決定に不服がある労働者や遺族は、各都道府県毎に設けられた労働局の労災保険審査官に審査請求を行って救済を求めることができる。労災保険給付に関する審査請求は2005年度に1540件であり、毎年千数百件の審査請求がある。

この審査制度は、各種の労災事故や過労死、石綿疾患等々の職業性疾病に関する労災保険給付が適正になされるために、重要な役割を果たしてきた。

その上で、従前、審査請求は二段階の制度とされ、審査官決定で救済がなされない場合には、東京にある労働保険審査会に再審査請求をすることとされている。

2. 行政不服審査制度全般の抜本的大改正とその方向性

総務省では、行政不服審査制度全般の抜本的大改正を目指す行政不服審査法の改正案を今国会に上程すべく準備を進めている。

日本の行政不服審査請求の総数は2005年度に1万1226件あり、その中で労災保険給付に関する審査請求の件数は13.7%を占めている。このため、労災保険給付に関する審査請求の今後の在り方について、どのような制度設計を行うのかは、行政不服審査制度の全般的在り方とも関わる重要な問題である。

総務省が設けた行政不服審査制度検討会の最終報告書(2007年7月)では、今後の行政不服審査制度の在り方に関する基本的な方向性として、① 審査請求と再審査請求の二段階の制度を改め、審査請求に一元化し、② 行政処分庁の直近上級庁が審査請求を扱い、③ 独立性のある審査担当者である「審理員」を確保し、④ 審査手続の場で当事者が原処分庁に直接質問したり証拠の開示を求めたり審査担当者に意見を述べることができる対審構造とすること等、が示されていた。

3. 労災保険審査制度の制度変更案

従来、労災保険を巡る行政不服審査制度の内容は、行政不服審査法の特別法である「労働保険審査官及び労働保険審査会法」で定められていた。

厚生労働省は、行政不服審査法の抜本的大改正が準備されるのに併せて、「労働保険審査官及び労働保険審査会法」に代わる「労災保険に係る処分についての不服審査等に関する法律」(仮称)を制定しようと準備を行っており、本年4月8日、労働政策審議会(会長菅野和夫)に法案要綱を諮問し、同審議会(労働条件分科会労災保険部会)はこれを承認する旨の答申をした。

しかるに、この法案要綱の内容は、総務省が設けた行政不服審査制度検討会の上記の最終報告書が指し示している方向とは全く逆の内容のものである。すなわち、① 労働基準監督署長の決定に不服がある場合、まず、同署長に対して再調査請求を行うことを義務づけ、この手続を経た上でなければ労働保険審査会に審査請求ができないものとして、二段階の審査請求制度を事実上温存しており、簡易迅速な手続が指向されていない。しかも処分をした労働基準監督署長が再調査を行うのは救済手続としての実効性が期待できない。② 労働基準監督署の直近上級庁である各都道府県労働局内に設置された労働災害補償保険審査官が審査請求を扱うのではなく、全国に1カ所しかない労働保険審査会(東京)のみが審査請求を扱うこととされており、国民の権利利益の救済に資するものとはされていない。

さらに、審査請求を扱うとされる既存の労働保険審査会には多くの問題がある。その第1点は、救済率が年平均4~6%程度と低く(2005年度は4.5%)、司法判断に比べても行政追認の姿勢が顕著なことである。さらに、その第2点は、事務処理能力の欠如が顕著なことである。すなわち、労働保険審査会は、長期未済事件を大量に抱えている(2005年度に新規請求件数が463件であるのに、同年度末の未処理残事件数は1164件)。また、事務処理能力の欠如を補うために、「再審査請求事案に係る専門的事項に関する業務の委嘱」と称して、審査請求事件の事実関係の整理等を厚生労働省関係OBに外注している(2005年度の委嘱数は343件)。審査能力や事務処理能力の欠如は目を覆うばかりである。したがって、厚生労働省が企図している労災保険審査制度が実現された場合には、「遠い」「遅い」「悪い」と呼ばれてもやむを得ない労働保険審査会が、労災保険審査制度を担うことになり、権利救済機関としての十分な役割を果たすことを期待することは困難である。

したがって、厚生労働省が企図している労災保険に関する新たな審査請求制度は、行政不服審査制度の全般的改革が目指している方向(簡易迅速で公正な手続により、国民の権利利益の救済を図り、行政の適正な運営を確保する)とは全く逆行するものであると言わざるを得ない。私達は、このような制度変更に強く反対する。

4. 労災保険に関するあるべき審査請求制度

私達は、労災保険を巡る審査請求制度について、行政不服審査制度全般に関して既に示されている前記の基本的な理念や方向性に即して、改正がなされるよう求める。

すなわち、① 審査請求手続は、二段階とせず、一段階とし、② 審査請求手続を担う組織は、各都道府県の労働局毎に設け、③ 審査請求手続を担う組織は第三者機関として独立性を確保し、④ 審査請求手続は対審構造とする、ことを求める。

特に、この中の③について注意を喚起するに、地方公務員の災害補償制度の場合には、すでに、地方公務員災害補償基金の都道府県支部毎に審査会が設けられており、この審査会での審査は弁護士や学識経験者等が担ってきた。このように行政からの独立性が相対的に高い組織が審査手続を担ってきたことにより、民間労働者の場合より地方公務員の方が遙かに高い割合で救済が図られてきた。このことは、労災事件を取り扱う専門家の間では公知の事実である。このことに照らしても、行政から相対的に独立した第三者機関を設けることは、労災保険の審査請求制度の場合において、喫緊の課題である。

5. 公務災害に関する審査制度の改悪

地方公務員の公務災害については、民間労働者の労災保険制度とは別に、地方公務員災害補償制度が設けられている。総務省は、今回の行政不服審査制度改革の中で、厚生労働省の企図と連動し、地方公務員の公務災害災害に関する審査制度を一段階化し、地方公務員災害補償基金の支部審査会を廃止することを検討している。

基金本部は、過労死事件等において、「本部協議」を行い、支部長の判断と異なる「公務外」の意見を述べて、救済を拒絶している。従来、本部審査会は、司法判断や支部審査会よりも救済率が低いのであり、このような本部審査会に一本化すれば、地方公務員の権利救済を図ることと逆行することになる。

求められるのは、支部審査会が担ってきた救済機関としての実を挙げることにあるのであり、本部審査会を審査請求機関とすべきことではないのである。

よって、私達は、地方公務員災害補償に関する審査制度の改悪にも強く反対するものである。

|

●行政不服審査法案に関するコメント(総務省ヒヤリング資料)

2009/12/3 学習院大学 櫻井敬子

・・・・・・・・(略)・・・

一 行政不服審査法という法律の存在価値について

(1)行政不服審査法は、不服審査の「一般法」とされるが、それは同法の適用範囲の広さを

意味しておらず、モデルの提示という理念レベルの意義をもつにとどまる。同法の役回り

は、実際上は、各法律に設けられた個別的な不服審査規定が適用されない部分のすき間を

埋める点に認められ、補充的役割を持つにすぎない。換言すれば、同法は、わが国の行政

不服審査制度にとっての実際上の重要性は相対的に低く、この点、建前論と実際上の有用

性との間に比較的大きい落差がある(ニッチ的、補充的法律であると認識するのが正しい)。

○全体として、手続きは形骸化の傾向が顕著である。行政事件訴訟法上は自由選択主義が

原則であり、処分を受けた場合にただちに訴えを提起してもよいし、審査請求をしてもよ

い(8 条 1 項)。しかし、実際には個別法で不服審査前置主義が採用されている例が多く、

原則と例外の逆転現象があることはつとに指摘されてきた。不服審査前置主義がとられて

いる場合、国民は手続上やむなく不服審査

・・・・・・(略)・・・

○結論

有効に機能する行政不服審査制度に対する潜在的なニーズに対し、現行制度はほとんど

応えておらず、根本的な改革が必要である。

改正案は、現行制度の問題ある骨格をそのまま維持しているばかりか、手続をいたずら

に重くするものであり、ほぼ評価に値しない。

二 あるべき改正のポイント

(1)現行行政不服審査法の有効性は限られたものであり、早急に改正を行わなければなら

ないような深刻な弊害は認識されていない。微修正を加える余地があるとしても、その実

際上の適用例の少なさに鑑み、基本的には現状のまま、軽い手続を温存するのが相当であ

る。改正案では、実際には、再調査の請求⇒審査請求⇒行政不服審査会という 3 段階を経

なければ裁判所に訴えられないことになりかねず、国民からみれば、裁判所の3審制と合

わせると6審制となりかねない。大した必要性もないのに公正さの名のもとに膨大な手続

を置き、国民の権利救済を困難にする改正案であり、そのような負担を国民に強制するこ

とを正当化する余地はない。

(2)行政不服審査の改革の方向性は、裁判所にすり寄るのではなく、行政による紛争解決の

仕組みであることのメリットを生かすものであることが必要である。改正案の方向はこれ

に逆行している。 ・・・・・・・・(略)・・・

|

●法律家になるための勉強 行政不服審査法が大幅改悪、これからどうなる?

008年05月16日

最近、民法の勉強ばかりをやってて、行政法の勉強がおろそかになっていました… イカンイカン。 行政法の判例のHPを探しているところです。

http://www.hiraoka.rose.ne.jp/C/000urt-index.htm

を見つけました。 素晴らしいのですが、この他に、もっと事件を簡潔にまとめてあるHPはどこかにないものかと…

ところで、行政不服審査法が大幅に改正(改悪?)され、法曹界では論議を呼んでいるようです。 なにしろ、異議申立や再審査請求がなくなる… 今年の試験では一体どんな問題がでるのか、見当もつきません。 で、どんな経緯で改正されるのか、検索しました。

ずさんな行政不服審査、刷新 今国会に法改正案

http://j.people.com.cn/2008/02/18/jp20080218_83982.html

総務省は、国や自治体の処分に対し、国民が不服を申し立てる行政不服審査制度を大幅に改める方針を固めた。行政処分に関与した職員が審理にあたったり、20年以上も裁決しなかったりするなど、公正・迅速と言い難いケースがみられるためだ。同省は処分にかかわっていない職員に審理を担当させ、第三者機関への諮問手続きの導入を柱とする行政不服審査法改正案を今国会に提出し、成立から2年後をめどに新制度を導入したい考えだ。1962年の施行以来初の全面改正となる。 行政不服審査は訴訟より手続きが簡素なメリットがある半面、公正さや客観性、迅速さに欠ける問題点が指摘されてきた。総務省の調査では、国の機関に対する申し立てのうち05年度に裁決や決定を出したのは約1万6700件。このうち申立人の主張が認められたのは約2500件にとどまり、裁決・決定までに1年を超えたものが約2300件もあった。原子力安全・保安院が原発工事などに関する81年の申し立てにいまだに裁決を出さないなど、事実上たなざらしにされる例もある。

現在2種類ある申し立てのうち、審査請求では反論書の提出など申立人の主張をより詳しく聞き取る手続きが定められているが、異議申し立てではこうした手続きが規定されておらず、不公平で分かりにくいとの指摘があった。改正案では二つの手続きを一本化して「審査請求」とし、これらの手続きを整備する。 さらに、これまでの異議申し立てでは、処分内容の起案・決裁などに直接関与した職員が、その処分に対する不服申し立ての審理にあたることもあったため、改正案では処分に関与していない職員を「審理員」に任命する。また、有識者による合議制の第三者機関を国や自治体に新設し、申立人の権利・利益に重大な影響を与えるケースなどはこの機関に諮問する。

改正案では審理の長期化を防ぐため、各役所が数カ月程度の標準審理期間を定めるよう努める、とする。一方、現在は裁決になお不服がある場合に再審査請求を認めるケースがあるが、救済率が1割未満と低いことなどを理由に廃止する。

◇

行政不服審査制度

課税、ゴミ処理場やマンションの建設許可、飲食店の営業許可など行政の様々な決定・処分や、公害病の認定などやるべき処分をしないことに不服がある場合、行政機関に申し立てる制度。処分をした役所に対する「異議申し立て」と、処分をした役所に指揮・監督権を持つ「上級行政庁」である中央省庁などへの「審査請求」の2種類ある。例えば県民税や市町村民税を不当に課税されたとする場合、課税処分をした知事や市町村長に異議を申し立てる。国土交通省の地方整備局など出先機関に対する情報公開請求が不開示となった場合は、上級庁の同省に審査請求する。 「asahi.com」 2008年02月18日

しかし、本家の「朝日新聞」の記事が消えてるのに、中国の人民報に残っているなんて… こんな制度があってないような国が、ワザワザ日本の心配をしてくれてるんでしょうか?!

しかし、異議申立や再審査請求がなくなれば、覚えることも減るので、テストは簡単になるかもしれんけど、人権が犯されるのではないかと心配です。 そして異議申立がなくなり、審査請求一本になるなら、市役所の負担は軽減されるけど、県庁の仕事はカナリ増えるのでないのか、と…

|

| Trackback ( )

|

6月議会の一般質問の通告期限は、昨日10日の12時。

ここの議会は「3問まで」という制限がある。

今日から3日間でブログに、1問ずづ、通告文や関連資料を載せる予定。

今日は、1問目にする、市長の「収支報告書の不記載、虚偽記載、業者との不透明な関係について」。

現市長の、3年前の市長選の前のころの政治団体(いわゆる後援会)の収支報告書と、選挙運動収支報告書などを調べたら、まずいことがあった。

それで、政治資金規正法や公職選挙法の規定、それに関する罰則、市独自の政治倫理条例への抵触などを基本として立論した。

論点は後援会活動のリーフレットや政策集、選挙の時の印刷物の印刷費はともかく、作成費用が計上されていないこと。

3月議会の答弁で市長は、「リーフレットは、選挙に精通した専門家の方の御意見を、私の思いを伝えながら、そういったアドバイスをいただいて作成」「リーフレットや厚い政策的なことを書いたもの。双方同じ形で、同じ段階で、専門的な方の御意見をいただきながらつくった。かなり専門的にかかわってみえる方」と答弁した。

しかし、その作成した「専門家」の報酬(もしくは無償提供=寄付の旨)が計上されていない。不記載、虚偽記載は明らか。

しかも、印刷は、市の広報誌や総合計画、市勢要覧、男女共同参画プランなどの市の重要施策のとりまとめ、予算書や決算書などの印刷会社。そういう会社を市の総務部長を退職して市長選に出るという人物が自らの選挙資料の印刷業務に使うということ自体、政治家倫理を外れ、道義的に許されるわけはない。

そんな思いで、先週の火曜日だったか、パラパラっと骨子を作った。

あと、間を置いて、一昨日、箇条書き的に整理してから文書に仕立て、昨日午前中に仕上げた。

他の2問も同様。

本番で、どういう答弁が来るか楽しみ。

なお、実際の一般質問は6月23日(月)。私は午後2時過ぎごろの見込み。

山県市議会/定例会日程

明日は次の質問を載せる予定。

なお、今日は、議会運営委員会。

●人気ブログランキング = 今、1位

★携帯でも クリック可にしました →→ 携帯でまずここをクリックし、次に出てくる「リンク先に移動」をクリックして頂くだけで「10点」 ←←

★パソコンは こちらをクリックしてください →→ ←←このワン・クリックだけで10点 ←←このワン・クリックだけで10点

(印刷用データ)

◆一般質問/収支報告書の不記載、虚偽記載、業者との不透明な関係について 印刷用PDF 7ページ 394KB

以下、通告文 ↓

●質問事項 収支報告書の不記載、虚偽記載、業者との不透明な関係について (答弁者 市長、総務課長)

林市長が、3年前の市長選挙の期間中に、市の条例に基づいて市民に配布した「選挙運動用ビラ」には、「約束を守る」「偽りの無い、不正を徹底的に排除する政治を推進」と自らの署名入りで書かれている。しかし、役所内外から聞こえてくる声は市長の偽りを指摘している。

ともかく、市民は、市長が清廉潔癖であることを願っている。そこで、市長の行為の法律適合性、倫理の順守や透明性、公正性について問う。

(前提-1) 「政治団体の収支報告書」の「不記載」「虚偽記載」

政治団体(いわゆる後援会)は、政治資金規正法第12条の規定により、1月1日から12月31日までの収入や支出を翌年3月31日までに都道府県選挙管理委員会に報告する義務がある。記載の仕方には大原則がある。その際、領収書等を徴し難い事情があったときの記載方法も規定されている。

総務省の「政治団体の収支報告の手引」は次の通り(岐阜県選管の解説も同旨)。

「収入」とは、金銭、物品その他の財産上の利益の収受をいう。財産上の利益とは金銭、物品に限らず、債務の免除、金銭・物品の無償貸与、労務の無償提供など、これを受ける者にとって、財産的価値のある一切のものをいう。なお、金銭以外の財産上の利益については、これを時価に見積もった金額を記載することとされている。

東京都選管の解説は次である。

「陣中見舞など選挙運動のためのいっさいの寄付を指し、名目について特定の規定はない。公選法に基づき、選挙運動収支報告書に記載する必要がある。」

この「政治団体の収支報告書」の「不記載」「虚偽記載」については同法25条で「5年以下の禁錮又は100万円以下の罰金」とされている。

林市長は、部長辞職(H22年12月末)後に政治団体を設立し(同年12月27日)、H23年2月18日にその収支がゼロと報告され、2年目の収支報告は市長就任(H23年4月)から約1年後のH24年3月28日にされている。

(前提-2) 「選挙運動収支報告書」の「添付書面の未提出」、「虚偽記載」

「選挙」の収入や支出については、公職選挙法第189条の規定により、15日以内に当該選挙管轄の選挙管理委員会に選挙運動収支報告書を提出する義務がある。記載の仕方には大原則がある。支出を証すべき書面を徴し難い事情があったときの記載方法も規定されている。

この「選挙運動収支報告書」の「添付書面の未提出」、「虚偽記載」は、同246条で「3年以下の禁錮又は50万円以下の罰金」とされている。

林市長の選挙運動収支報告書は、H23年5月9日、17日、6月17日に提出されている。

(前提-3) 山県市議会議員及び市長等の政治倫理に関する条例

市民の直接請求運動を受けて、当時の市長(林氏は総務部長だった)が議会に提案して可決成立した「山県市議会議員及び市長等の政治倫理に関する条例(H20年3月25日 条例第20号)の第1条は、「政治倫理の確立と向上に努め、常に良心に従い誠実かつ公正にその職務を行うことを促し、もって清潔な市政の発展に寄与することを目的とする。」としている。

同第3条(政治倫理基準等)において、次を規定している。

1 議員及び市長等は、次に掲げる政治倫理基準を遵守しなければならない。 (1)市民全体の代表者として、品位と名誉を損なうような一切の行為を慎み、その職務に関し、不正行為及びその疑惑を持たれるおそれのある行為をしてはならない。

(6)市及び特定団体から委託され、又は補助金を受けている団体等を自己の利益のために不正な方法で利用してはならない。

(8)政治活動は、公正かつ清廉に行うものとし、政治資金規正法及び公職選挙法を遵守し、寄附する者が特定の個別利益を期待する寄附等は決して受けてはならない。

2 議員及び市長等は、前項の政治倫理基準に違反する事実があるとの疑惑を持たれたときは、自ら潔い態度をもって疑惑の解明に当たるとともに、その責任を明らかにしなければならない。

(前提-4) 市の印刷業務の請負会社

「ヨツハシ株式会社」(四橋印刷(株)とヨツハシ(株)の合併新会社)(以下「ヨツハシ」という)は、市が自治体合併したH15年度からH25年度まで11年間のうち8年間分の「広報 やまがた」を印刷する業務を請け負ってきた。この間の印刷費委託料約6600万円のうちの8割以上の約5400万円を占める。しかも、今後についても「2年契約済み」でH27年度まで契約している。

しかも、同社は、市の広報のほか、合併後の市の総務・企画・財政分野に限ってみても、冊子的な印刷物をたくさん請け負っている。例えば、市の総合計画、市勢要覧、男女共同参画プランなどの市の重要施策のとりまとめのほか、予算書や決算書などでの26件で約5万3000部、約1660万円であり、多くが随意契約である。

このように、山県市とは極めて関係が深い業者である。

林市長は、職員時代からの深い付き合いだ。

(前提-5) 選挙に精通した専門家の存在

先の3月議会のこの議場での私の一般質問のうち「違法な選挙運動や地位利用」の中で、市長に次の旨を質問した。「リーフレットなど印刷物は、作成に時間がかかる。どういう内容、どういう文章、どういう政策を取り上げるかというようなことを、誰が考えてあなたに提案したか。職員がかかわっているならそこも」と。

市長の答弁は、「リーフレットの作成につきましては、退職後、それなりに選挙に精通した専門家の方の御意見を、私の思いを伝えながら、そういったアドバイスをいただいて作成をいたしました。」とのことだった。

さらに、私は次の旨を質問した。「これは、1カ月じゃ絶対にできない。特に林さん、選挙は初めてですから。なれている人でも1カ月ではできない。これは16ページ、カラー。これはいつごろ、どこでつくったのか。」

市長の答弁は、「リーフレットやら、厚い政策的なことを書いたもの。双方同じような形で、同じ段階で、専門的な方の御意見をいただきながらつくった。かなり専門的にかかわってみえる方。」と答弁した。

以上を前提に質問する。

◆質問―1 収支報告書の記載方法

まず、選管書記長である総務課長に「一般論」として問う。

「寄付」、「役務の無償提供」や「領収書のない場合」の「政治団体収支報告書」及び「選挙運動収支報告書」の記載の仕方の義務付けと罰則はどのようか。

候補者の選挙(事務所)にかかる「陣中見舞」、「生花や飲食物」などの「選挙運動収支報告書」の記載の仕方はどのようにすべきなのか。

先に引用した総務省や県選管、都選管の見解と異なるならその理由も示されたい。

◆質問―2 陣中見舞、生花などの不計上

選挙にはたくさんのお酒や花などが差し入れられるのが通常だ(私は、政治活動においても、選挙期間においても、すべてお断りしている)。場合によっては現金の寄付も届く。だが林氏の後援会の収支報告書には、自己資金としての「寄付金350万円」以外に何の記載もない。

次に、選挙運動収支報告書は、「自己資金313万1584円、5万5259円、13万5999円」のほか、「寄付28万6532万円、林ひろまさ後援会・事務所借上料無償」との記載以外に、寄付も無償提供なども何もない。

「領収書等を徴し難い事情」は、「事務所借上・待後援会からの寄付」以外に記載は何もない。

市長は長く選管の書記長をしていたから、報告書の書き方を知らなかった、という弁明は通用しない立場だ。

以上の陣中見舞、生花などに関する「選挙運動収支報告書」の「添付書面の未提出」、「虚偽記載」について、このことは、公職選挙法第189条、倫理条例第条3条1項(8)に違反しているのは明らかだ。

倫理条例第3条2項及び社会通念に照らして、事実関係、違反についての見解、責任を明らかにされたい。

◆質問―3 後援会事務所費の不計上

前項のとおり、林ひろまさ後援会は林候補に市長選の事務所として「無償提供」している。

そもそも、後援会は、土地・建物を所有していない。それにもかかわらず、市長就任から約1年後のH24年3月28日に提出された政治団体収支報告書において、選挙前(つまりH23年3月4月頃)の後援会事務所の借り上げ料の計上もなく、寄付あるいは無償提供としての計上もないのは、「政治団体の収支報告書」の「不記載」「虚偽記載」だから、政治資金規正法第12条、倫理条例第条3条1項(8)に違反しているのは明らかだ。

倫理条例第3条2項及び社会通念に照らした、事実関係、違反についての見解、責任を明らかにされたい。

◆質問―4 政治団体収支報告書への選挙専門家の委託・報酬の不計上

林氏の市長選挙(H23年4月)前後の後援会の収支報告などを点検すると、後援会の印刷物はヨツハシが請け負っていた。

ちなみに後援会の収支報告の明細は、機関誌の発行、宣伝事業費の政治活動費として「まちづくりビジョン印刷費47万2500円」、「入会のしおり印刷費33万6000円」、「ポスティング代25万7727円」など7項目であり、すべてヨツハシで合計136万5586円である。

先の「かなり専門的な方」は、いわゆる「選挙プランナー」だと私は聞いている。ともかく、その「選挙に精通した専門家」から「専門家としての役務の提供」を受けたのだから、ボランティアでは通らず、業務委託料もしくは報酬が支払われなければいけない。しかし、市長の後援会の収支報告書には、「委託料」「報酬」あるいは、「印刷物作成業務費」は、先のヨツハシ以外、何も記載されていない。

仮に、「労務は寄付された」と無償労働だったとしても、それは、専門家の仕事だから「相応の金額」を「寄付金」として計上すべきことは明らかだ。しかし、その「寄付」も「無償提供」の計上もない。

「領収書等を徴し難い事情」の記載は皆無である。

「選挙に精通した専門家」に関する収支を計上しなかったことには確信犯的な悪意、不正の意図があるのは明らかだ。

ともかく、政治団体収支報告書の「不記載」「虚偽記載」が政治資金規正法第12条の規定に違反するのは明らかだ。しかも、倫理条例第条3条1項(1)(8)に違反している。

倫理条例第3条2項の趣旨及び社会通念に照らして、事実関係を回答し、違反についての見解を述べ、その責任を明らかにされたい。

◆質問―5 選挙運動収支報告書への選挙専門家の委託・報酬の不計上

選挙の収支報告をみても、同様に印刷物はヨツハシが請け負っていた。

次に、選挙運動収支報告書の印刷費の明細は、「葉書印刷代17万6400円」、「運動用チラシ代16万4640円」、「ポスター代16万8000円」の3項目、すべてヨツハシで合計50万9040円である。

「領収書等を徴し難い事情」は、「事務所借上・待後援会からの寄付」以外に記載は皆無である。この専門家に関して、全問同様に、委託料も報酬も、寄付も無償提供も計上がない。「領収書等を徴し難い事情」の記載は皆無である。

選挙運動収支報告書の「添付書面の未提出」、「虚偽記載」が公職選挙法第189条の規定に違反するのは明らかだ。しかも、倫理条例第条3条1項(1)(8)に違反している。

倫理条例第3条2項の趣旨及び社会通念に照らして、事実関係を回答し、違反についての見解を述べ、その責任を明らかにされたい。

◆質問―6 市の印刷業務の請負業者に後援会と選挙関係文書を印刷、配布させた

林氏の市長選のための政治活動のリーフレットや政策集を印刷した「ヨツハシ」は、市長選後のH24年3月1日の5社参加の「広報 やまがた」委託業務の入札において、3年ぶりに復活したという事実もある。

市の印刷物の中心的な受託業者は、印刷物のデータや手法を市の業務で保有している。この業者に自らの後援会及び選挙運動の各種の文書、資料を作成させたことは、その基礎データや手法を林氏の政治家個人としての自らの印刷物への再利用、もしくは効率的に利用しようという意図の存在は明白である。

倫理条例第3条1項(1)(6)の趣旨に違反しているのは明らか。

前問同様に、倫理条例第3条2項及び社会通念に照らして、事実関係とその責任を明らかにされたい。

以上

★自治体合併後・「広報 やまがた」の印刷会社の状況

(2014年6月2日の寺町知正の求めに対して、市が調査し、6月9日に交付された調書(太字は寺町が加筆))

★合併後の市の総務・企画・財政分野において「ヨツハシ株式会社」が作成(進行中を含む)した、○○計画、○○要覧などの冊子的な印刷物の概況

(2014年6月2日の寺町知正の求めに対して、市が調査し、9日に交付された調書 (太字は寺町が加筆))

|

| Trackback ( )

|

ここ山県市議会は、明日6日(木)が議会本会議での議案質疑。

「議案質疑」とは、市長が提出した議案についていろいろと質すこと。

私たちがやっている議員塾の講座に、いぜん来ていた人で人口50万人以上の自治体の議員の方がいた。

本会議質疑ができると、講座で聞くまで知らなかった、という。

かえって、議会事務局に聞いたら、「できますよ、どなたもやられないだけです」とのこと、だったそう。

その方は議員になって、だれもやらないから、できることすら知らなかった、という事情。

長年、だれもやっていないので、できると思っている議員がいないのか・・・

本会議での議案質疑は、どこの会議規則でも、できるはず。

本会議場で質疑するかしないかは、議員の側の問題。

市の会議規則の準則は、発言を希望する場合に「通告しておくこと」が原則となっている。

「議案質疑」では、通告していない場合は、通告した人たちの通告した分が全部終了したら、その場で、ぶっつけ本番で質問できる。

町村の議会の準則には、通告制がないので、最初からぶっつけ本番で議場で質疑できるので、いっそう面白い。

ここの議会の会議規則は、通告は本会議の2日前と決めている。

だから、明日6日の「議案質疑」の通告は、昨日4日だった。12時が締め切りとの申し合わせ。

そこで、昨日の朝、2時間ほどかけて、議案書や資料を読み直して、通告文を作った。

全員協議会で議案書が配布された時の議案の概要説明のときに、「ここは・・」というところに付箋を付けた。

「ふむふむ」とか「ぬっ」とか「ぬぬっ」とか思ったところなど、たくさんつけた。

ここの議会は、「所属する常任委員会のことは、後日の当該委員会で質問できるから本会議で聞くな」という議論を不活発にする申し合わせがまかり通っている。改めようといってもちっとも変えない人たち。

ともかく、昨日は、付箋をつけた中から、所属常任委員会の分を除いた部分について、いくつかを選んで通告した。

今回は、いつもよりは少な目にした。

締め切り12時の15分ほど前にひととおり出来たので、そのまま議会事務局へメールの添付ファイルで送っておいた。

その通告文を今日のブログに載せておく。

もちろん、再質問をイメージしながら作ってある。

そのあたりは、明日の朝、会議の開会前に、メモ書きするつもり。

●人気ブログランキング = 今、1位

★携帯でも クリック可にしました →→ 携帯でまずここをクリックし、次に出てくる「リンク先に移動」をクリックして頂くだけで「10点」 ←←

★パソコンは こちらをクリックしてください →→ ←←このワン・クリックだけで10点 ←←このワン・クリックだけで10点

● 資料1・議案書の18ページ 議第3号「市付属機関設置条例の一部改正」

/(答弁者) 教育長

1.「小中学校適正規模検討委員会」 2.「教育振興基本計画検討委員会」

3.「教育委員会点検評価委員会」 を設置するという。

新たに条例設置する経過、趣旨、目的は、それぞれどのようか。

それぞれの設置予定時期はいつか。

1及び2について、構成員の数、どんな人を選任予定か、代表の見込みはどのようか。

1.2.3につき、教育委員の意見にはどのようなものがあるか。

|

●資料1・議案書の40ページ 議第10号 「水道事業の設置条例の一部改正」

/(答弁者)担当課長

給水人口を12%と大幅減とする積算根拠や理由はどのようか。

対して、1日最大給水量は7%減とする積算根拠や理由はどのようか。

12%、7%と両者に「かい離」がある理由は何か。

|

●資料1・議案書の47ページ 議第28号 「指定管理者の指定」

資料4・議第18号 26年度当初予算 /(答弁者)市長

指定管理者の選定委員会では、当該団体が適当という結論だという。

集客やサービスの面において、市の直営時代と比べて、当該団体の発想に基づく利用者増加策は何があったと市はみているのか。

その効果は、どのようだったと考えているのか。

指定管理の対象が2施設増えるという。今後も増える可能性はあるのか。

新年度予算で、市の施策として、使用料を無料にし、その使用料相当額は市が当該受託団体に支払うという。体育振興で使用料を無料にし、後年度、市民の利用が増加したと認識しても、当該無料施策を継続するのか。

|

●資料3の6ページ・議第14号 25年度補正予算 繰越明許の補正について。

/ (答弁者)市長

振興券事業について、換金などがされていないことで、繰り越しが増えている。

この繰り越しに関して、振興券には、いつまでに使う、いつまでに換金、という旨の通知はあるようだが、「債権としての時効」はどのように考えているのか。

今後、振興券の繰越明許はどのような態様でいくとみているのか。

|

●資料4-2の6ページ・ 議第18号 26年度当初予算/ (答弁者)担当課長

市税の増加を1.37%見込んでいる。

内訳は、市民税は3.36%、鉱産税は3.55%の増加、たばこ税、5.00%の減少の見込みとなっている。

実績と、予算で増減させた要因分析はどのようか。

|

●資料4-2の1ページ・議第18号 26年度当初予算/ (答弁者)担当課長

クリーンセンター施設整備基金につき、前年度ゼロのところ43万5千円を計上する理由は。

現在の基金の状況及び将来見込みをどのように持つのか。

|

●資料4-2の1及び21ページ・議第18号 26年度当初予算/ (答弁者)担当課長

消費税増税交付金の主な使途として「放課後児童クラブ事業の拡充」として730万円がある。

具体的に、現状をどのように拡充するのか。

交付金がなければ拡充方向に転換しなかったのか、否か。

|

●資料4-2の3及び21ページ・議第18号 26年度当初予算/(答弁者)担当課長

「子育て支援ガイド」102万6千円がある。

どのような内容を想定しているのか。

誰がどのように作ることを想定しているのか。

時期、部数、配布方法はどのようか。

|

●資料4-2の32ページ・議第18号 26年度当初予算/ (答弁者)担当課長

「ギフチョウ生息調査」164万5千円がある。前年度は105万1千円。

まず、初年の今年度にいて、委託先はどこで、どのような体制で、どのような調査を実施したのか。

成果物はあるのか。その内容の要点はどのようか。

そもそも、ある程度の生息調査は、ずっと以前から民間で行った例もある。そのようなことや結果を把握してスタートしたのか。

2年の必要性はどのようか、しかも増額する理由は何か。

|

●資料4-2の32ページ・議第18号 26年度当初予算/ (答弁者)担当課長

「総合型地域スポーツクラブ補助金」510万円がある。どのような趣旨で、どの団体か。

当該団体の年間の収支の主たる内訳はどのようか、蓄財はどのようか。

活動内容はどのようで、補助事業部分は具体的に何か。

|

●資料4-2の43ページ・議第18号 26年度当初予算/ (答弁者)市長

年度末における基金残高見込表が示されている。

昨年9月議会の決算議案の質疑において、私は、「地方財政法の第7条で、一般会計及び特別会計のそれぞれの剰余金は向こう2年間のうちに2分の1以上を基金に編入することと義務づけられているが市は遵守していない」ということを指摘した。

市長は、「確かに、第7条を厳格に文理解釈すると公営企業以外の全ての会計が対象になる。この地方財政法の趣旨に基づき、より適正な方法を検討し、運用してまいる。」と答弁した。

地方財政法第7条からみて、今回の「年度末における基金残高見込」の適法性をどう説明するのか。

|

●資料4-3の2ージ・議第18号 26年度当初予算関係 / (答弁者)担当課長

事業仕分け結果への対応のうち「保育園管理運営事業」に関して。

仕分け結果及び今後の対応について、記載以上のもう少し詳しい説明を求める。

統合の予定も示され、「他園については、方向性を十分検討していく」とあるが、どこでどのように検討するのか。その時の判断基準は何か。

|

| Trackback ( )

|

議会の一般質問の通告文をネットに載せている。

一昨日通告した3問のうち、昨日は、1問目を載せた。

(昨日26日のブログ ⇒ ◆一般質問通告しました/1問目は「公務員の違法な選挙運動や地位利用について」)

そしたら、昨日のこのエントリーへのアクセスが数百件あった。

テーマが面白いのか、心当たりがある人が各地にいるからなのか・・・・想像の世界。

ともかく、今日は、残りの2問をブログに載せておく。

ここの市役所は、20年ほど前、庁舎移転で水田の中にポツンとできた。

ずっと遅れて、国道のバイパスが順次延長整備されてくるなど、これから開発が進むところ。

市役所庁舎のすぐ北東側に「イオンビッグ株式会社」の安売り店が進出してくる話。

そこは、ホームセンターとかスーパーとかいろいろと名前が挙がっていたけれど、最終確定の方向の計画。

現状を整理しておく質問。

もう一つは、「公共施設の下水未接続を放置してよいのか」という質問。

下水道が供用開始されると、生活排水は3年以内に下水に接続すると法律で決まっている。

市は市民にはそのように求めながら、市の施設の一部は3年が過ぎても接続していない。

先の12月議会で一般質問したら、市長は「適切ではない」と答弁。

そうなのに、先週発表された新年度予算を見たら、ごく一部しか接続する予算をつけていない。

そこで、厳しく質問する。

なお、この件は昨日、住民監査請求した。

その書類や内容、関連情報は明日のブログにするつもり。

・・一般質問は3月17日。私は5番目なので午後1時半過ぎか・・

議会日程 / 山県市議会

●人気ブログランキング = 今、1位

★携帯でも クリック可にしました →→ 携帯でまずここをクリックし、次に出てくる「リンク先に移動」をクリックして頂くだけで「10点」 ←←

★パソコンは こちらをクリックしてください →→ ←←このワン・クリックだけで10点 ←←このワン・クリックだけで10点

(印刷用データ)⇒ ◆一般質問/市役所横の大規模な安売り店計画の状況 印刷用PDF 105KB

⇒ ◆一般質問/公共施設の下水未接続を放置してよいのか 印刷用PDF 102KB

● 市役所横の大規模な安売り店計画の状況 /答弁者 市長

イオンビッグ株式会社は、ディスカウント事業を展開・運営している企業である。ここが、市役所の道路東北側に安売り店を開く準備を進めている。用地は、3万4千㎡とかなり広い。市民の利便が増すのは良いことだ。

1. この事業者の県内での営業状況、店舗の営業方針、評判はどのようか。

次は、今回の計画について問う。

2. 敷地の施設面積や規模、駐車場の面積や台数、集客見込み数、年商はどのようか。

雇用者の方向性や予定、見込はどのようか。

市内の同種の業界への影響をどのように評価しているのか。

手続きや協議の現状と今後の予定、着工と開店の想定はどのようか。

市の税収の増加の見込み額、展望はどのようか。

3. 企業誘致一般にいえることだが、事業者は経費節減のため行政に各種の便宜供与を期待する。

「道路整備」などの便宜は、行政が通常以上に負担することを受け入れるべきではない私は考えるが市はどう考えているか。

私は、市が、「各種手続きや協議」がスムースにいくように協力し、この面でできることは便宜を図るべきだと考えるが、市はどう考え、どのように対応するのか。

4. 2011年8月19日付のイオン株式会社による「『イオンビッグ株式会社』設立のお知らせ」には次が読み取れる。「消費者のデフレ嗜好などを踏まえディスカウント事業をイオングループの成長戦略の柱の一つと位置づけることになり、新たに独立」(ウィキペディア)というものだ。

ところで、政府の日本経済のインフレ誘導が進みつつある中、「消費者のデフレ嗜好」を柱の一つとする方針の事業者の今回の出店に関して、市としては店舗営業・業績の将来の予測をどのように持つのか。

以上

|

(参考にした関連情報)★「イオンビッグ株式会社」設立のお知らせ

★イオンビッグ ウィキペディアから

イオンビッグ株式会社(ÆON BIG CO.,LTD)は、イオングループでディスカウントストア事業を展開・運営している企業である。

◆ザ・ビッグ

元々当社では通常業態の「ザ・ビッグ」を出店していなかったが、「メガマート」からの業態転換により新たに展開されるようになった。

2014年2月現在の店舗数は6店舗。

◆ザ・ビッグエクストラ

通常の「ザ・ビッグ」よりも店舗面積が広く、品ぞろえを充実させた派生業態。

2014年2月現在の店舗数は11店舗(栃木県3、岐阜県1、愛知県2、三重県1、滋賀県2、奈良県2)。

★ザ・ビッグ

ザ・ビッグエクストラ 岐阜池田店

ザ・ビッグ 美濃店 養老店 輪之内店

|

●公共施設の下水未接続を放置してよいのか/答弁者 市長

公共下水道の整備にともなって、下水道の対象区域が広がっている。

下水道法及び山県市下水道条例は、公共下水道の供用が開始された場合、「3年以内に下水へ接続すること」を義務付けている。そこで、市民に3年内に接続するようチラシも配布している。

他方で、「公共下水道エリア」における山県市の公共施設の浄化槽9件は、地域の下水供用開始後「4年から6年」経過しても接続していない。

この未接続問題について、昨年12月議会の一般質問で「下水道法及び山県市下水道条例に違反している」と私が見解を尋ねたところ、市長は「未接続は適切ではない」、副市長は「未接続の状況は適当でない」との旨を答弁した。

1. それにもかかわらず、今回の3月議会に提案されている新年度予算では、ごく一部しか接続が予定されていない。小規模な6施設だけであり、浄化処理予定人員で見れば、約1600人のうち1/4程度、約400人分だけである。

自治体が違法な状態を放置してよいと考えているのか。

2. 下水未接続の9施設の維持費は年間986万円、下水に接続したときの下水使用料予測は526万9千円だから、未接続によって毎年459万1千円の損害が市に発生している。4年以上未接続である施設の損害合計額は1341万4千円にもなる。

新年度予算では、市民税の歳入増を見込み、借金である起債残高は大幅に減少するとされ、市長の提案説明では「積極的な予算編成に努めた」と表明された。

すなわち、財政的には、本件の浄化槽撤去を含む接続予算を組むことが容易にできたのは明らかだ。

しかも、12月議会で一般質問されたから「未接続を知らなかった」との言い訳は通らないうえ、議会答弁でも「未接続は適切ではない」としたのだから、市長の故意・過失責任は格段に重くなった。

未接続状態を放置する今回の予算案は、山県市の損害を増やし続けることである。速やかな接続措置を決定しなかった市長は、個人としてこの損害を賠償するつもりはあるのか。以上

|

(関連)2013年11月28日ブログ ⇒ ◆一般質問/「グランドルールと公共施設の合併浄化槽の下水未接続問題」

| Trackback ( )

|

昨日の12時は議会の一般質問の通告期限。

今回は、早めに推敲が済んだので11時頃に提出した。

質問日は3月17日(月)。私は5番目だったので午後の1時半か2時ごろからだろう。

通告は三問。今日はそのうちの一番目をブログに載せておく。

統一地方選だけでなく、他の時期の自治体の選挙も含めて、地方公務員の選挙への関与はご法度。

そのことの警鐘と再確認。

通告文を作るために参考にしたデータにもリンクし、抜粋などしておく。

他の2問は明日ブログに載せる予定。

今日は午後1時から議会運営委員会。

そのあと、2時から記者会見して、住民監査請求書の提出。

住民監査請求書は、昨日の午後、最終の文案を作り、今朝から最終調整している。

今回は、請求人は私一人だから、ぎりぎりまで修正可。

その住民監査請求のことは、明後日のブログにする予定。

●人気ブログランキング = 今、1位

★携帯でも クリック可にしました →→ 携帯でまずここをクリックし、次に出てくる「リンク先に移動」をクリックして頂くだけで「10点」 ←←

★パソコンは こちらをクリックしてください →→ ←←このワン・クリックだけで10点 ←←このワン・クリックだけで10点

(印刷用データ)⇒ ◆一般質問/公務員の違法な選挙運動や地位利用について 印刷用PDF 212KB

公務員の違法な選挙運動や地位利用について/ 答弁者、総務課長兼選挙管理委員会書記長

選挙が公正に行われるべきことは当然である。役所内で職員に不信感を持たれることは最低であること、議会の議員が疑義をいだく状況も、市民から疑念を持たれることも同様だ。

そんな市長選びの過程はあってはならないので、今回の質問をする。

自治体の選挙のうち特に首長(市長)の選挙における自治体職員の関与が問題になることは少なくない。この実態を受けて、各種の警鐘が鳴らされている。

例えば、3年前つまり2011年2月の総務大臣の通知、「統一地方選挙における地方公務員の服務規律の確保」(※-1)には、公務員の「事前運動」や「地位利用」について次の旨が明記されている。

統一地方選挙に際しても、・・地方公務員の政治的中立性に対する疑惑を招き、住民の信頼を損なうことがないようにするとともに、万が一、服務規律違反等の行為があった場合は、厳正な措置をとられる等・・格段の配意をお願いします。・・・

3 特別職を含む全ての公務員は、公職選挙法第136条の2第1項の規定により、 その地位を利用して選挙運動をすることは厳に禁止されており、これに違反した場合は、同法第239条の2第2項の規定により処罰されること。

4 前記3の公務員が・・公職の候補者になろうとする者(公職にある者を含む。)を推薦し、支持・・する目的をもってする公職選挙法第136条の2第2項各号に掲げる行為は、前記3の禁止行為に該当するものとみなされ、これに違反した場合は、同法第239条の2第2項の規定により処罰されること。

以上のように、国から強く指摘されてきた。2007年通知も同旨(※-2)である。

岐阜県内においては、2001年1月28日投票の岐阜市長選挙に関して、同年2月13日以降、岐阜市の部課長らが、公職選挙法に定める公務員の地位利用に関して違反した等の疑いで相次いで逮捕、拘留、起訴され、裁判所で禁固1年や罰金刑の刑罰を受け、確定した。県庁所在地の岐阜市、しかも私たちの隣の自治体なので衝撃的な事実であった。

この事件の判決書には、「地位利用」としての公職選挙法136条の2第1項1号の違反、「事前運動」としての同法129条違反であることが明記されている。

地位利用した具体的な行為について、公職選挙法第136条の2第2項各号は次のようなことも規定し、禁止している。

2 選挙運動の企画に関与し、その企画の実施について指示し、指導し、又は他人をしてこれらの行為をさせること。

4 新聞その他の刊行物を発行し、文書図画を掲示し、頒布し、若しくはこれらの行為を援助し、又は他人をしてこれらの行為をさせること。

5 公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)を推薦し、支持・・申しいで、又は約束した者に対し、その代償として、その職務の執行に当たり、・・利益を供与・・すること。

これら行為を平たく言えば、選挙告示前の「政治活動」期間における具体的な政策やマニフェストの提案や作成、リーフレットなど印刷物の作成、選挙の専門家の紹介や仲介、印刷物の作成への関与なども該当するであろう。

地位利用について、前記行為の前提として、役所や職員が持っている情報や電磁データなどを候補者になろうとする者に提供することも含まるであろう。さらに、勤務時間内の行為の抵触は当然として、勤務時間外であろうと前記行為に協力することも該当するであろう。

また、選挙が終わってのちの格段の昇進など利益供与の典型である。例えば、新潟県加茂市選挙管理委員会のHPでは、「その見返りに職務上の利益を供与するといった行為は、地位を利用した選挙運動の類似行為として禁止される。」としている。

当山県市では、来年2015年の4月に統一地方選の一環として「市長選」が実施される予定である。

これらのことから、岐阜県から人事交流で来ている山県市選挙管理委員会書記長を兼務する総務課長に質問する。

1. 例示した総務省通知の3項にいう「特別職を含む全ての公務員」とは、他の選管の解説では、「すべての公務員(常勤、非常勤、一般職、特別職を問わずあらゆる公務員が対象」(新潟県加茂市選挙管理委員会のHP)」、「区長、民生委員、教育委員会委員、監査委員、農業委員会委員、消防団員などがこれに該当します。」(宮城県大和町選挙管理委員会のHP)等とされている。

通知の3項にいう「特別職を含む全ての公務員」とは、市長、副市長ほか市役所の常勤職員、非常勤職員のすべてと解してよいか。

市ではどの肩書きの職か。それはおおよそ何人か。

ところで、選挙管理委員会は個別事案については答えを濁すことが多いので、あとは法令の規定や一般論について問う。

2. 法第136条の2(公務員等の地位利用による選挙運動の禁止)に関して、同条2項の各行為を同条1項の地方公務員がなした場合にかかる罰則は、どのようか。

3. 過去の岐阜市長選の判決の通り、公務員の地位利用違反は、選挙告示前からなされている行為つまり「事前運動」も含めた違反として認定されることが多い。

法第129条 (選挙運動の期間)「選挙運動は・・公職の候補者の届出のあつた日から当該選挙の期日の前日まででなければ、することができない 」にかかる罰則は、どのようか。

4. 罰則に関しては、一定期間起訴されなかった場合は罪を問わない、俗にいう「時効」という制度がある。前記の2つの項目についての刑事訴訟法上の「公訴時効」は「何年」か。

5. 3年前の2011年、平成23年2月の総務省通知にいう2011年4月24日の全国の市町村の選挙において、先の「地位利用違反」「事前運動」があったと認定される場合の公訴時効の起算点は何年何月何日か。

その時効が完成(時効期間が満了)、つまり訴追されなくなるのは何年何月何日何時か。

6. 私は、20年以上いろいろな選挙にかかわってきて、「公選法違反はその行為者の意図するところを判断することが一つのポイントである」とは、県警捜査二課の職員から何度も説明を受けてきた。

ところで、多くの自治体の市長が、政策実現のため企業訪問などをするわけだが、それは公務といえる。

しかし、訪問先で、「今度、市長選がありまして・・」とか「・・選挙はよろしく」などの意図をもち、さらに実際に発言するとなれば、それは、「市長個人の政治活動」であることは明白で、場合によっては法律の「一線」を越えることだ。

そこで質問だが、自治体職員が、そんなことがあり得る企業訪問のスケジュール調整などをすることは地位利用や事前運動と見得るし、職員がそんな訪問に随行するなどもってのほかだと私は考える。

選管として、あって良いことだと考えるか。公選法及び地方公務員法の観点で説明されたい。

以上

※-1 総行公第9号/平成23年2月18日/総務大臣/「統一地方選挙における地方公務員の服務規律の確保について」

※-2 総行公第18号/平成19年2月22日/総務事務次官/「統一地方選挙における地方公務員の服務規律の確保について」

|

参考にしたデータの所在など

● 公選法

(選挙運動の期間)

第百二十九条 選挙運動は、各選挙につき、それぞれ第八十六条第一項から第三項まで若しくは第八項の規定による候補者の届出、第八十六条の二第一項の規定による衆議院名簿の届出、第八十六条の三第一項の規定による参議院名簿の届出(同条第二項において準用する第八十六条の二第九項前段の規定による届出に係る候補者については、当該届出)又は第八十六条の四第一項、第二項、第五項、第六項若しくは第八項の規定による公職の候補者の届出のあつた日から当該選挙の期日の前日まででなければ、することができない。

(特定公務員の選挙運動の禁止)

第百三十六条 左の各号に掲げる者は、在職中、選挙運動をすることができない。

・・・

(公務員等の地位利用による選挙運動の禁止)

第百三十六条の二 次の各号のいずれかに該当する者は、その地位を利用して選挙運動をすることができない。

一 国若しくは地方公共団体の公務員又は特定独立行政法人若しくは特定地方独立行政法人の役員若しくは職員

二 沖縄振興開発金融公庫の役員又は職員(以下「公庫の役職員」という。)

2 前項各号に掲げる者が公職の候補者若しくは公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)を推薦し、支持し、若しくはこれに反対する目的をもつてする次の各号に掲げる行為又は公職の候補者若しくは公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)である同項各号に掲げる者が公職の候補者として推薦され、若しくは支持される目的をもつてする次の各号に掲げる行為は、同項に規定する禁止行為に該当するものとみなす。

一 その地位を利用して、公職の候補者の推薦に関与し、若しくは関与することを援助し、又は他人をしてこれらの行為をさせること。

二 その地位を利用して、投票の周旋勧誘、演説会の開催その他の選挙運動の企画に関与し、その企画の実施について指示し、若しくは指導し、又は他人をしてこれらの行為をさせること。

三 その地位を利用して、第百九十九条の五第一項に規定する後援団体を結成し、その結成の準備に関与し、同項に規定する後援団体の構成員となることを勧誘し、若しくはこれらの行為を援助し、又は他人をしてこれらの行為をさせること。

四 その地位を利用して、新聞その他の刊行物を発行し、文書図画を掲示し、若しくは頒布し、若しくはこれらの行為を援助し、又は他人をしてこれらの行為をさせること。

五 公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)を推薦し、支持し、若しくはこれに反対することを申しいで、又は約束した者に対し、その代償として、その職務の執行に当たり、当該申しいで、又は約束した者に係る利益を供与し、又は供与することを約束すること。

(教育者の地位利用の選挙運動の禁止)

第百三十七条 教育者(学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)に規定する学校の長及び教員をいう。)は、学校の児童、生徒及び学生に対する教育上の地位を利用して選挙運動をすることができない。

続き

(事前運動、教育者の地位利用、戸別訪問等の制限違反)

第二百三十九条 次の各号の一に該当する者は、一年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。

一 第百二十九条、第百三十七条、第百三十七条の二又は第百三十七条の三の規定に違反して選挙運動をした者

二 第百三十四条の規定による命令に従わない者

三 第百三十八条の規定に違反して戸別訪問をした者

四 第百三十八条の二の規定に違反して署名運動をした者

2 候補者届出政党、衆議院名簿届出政党等又は参議院名簿届出政党等が第百三十四条の規定による命令に違反して選挙事務所を閉鎖しなかつたときは、当該候補者届出政党、衆議院名簿届出政党等又は参議院名簿届出政党等の役職員又は構成員として当該違反行為をした者は、一年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。

(公務員等の選挙運動等の制限違反)

第二百三十九条の二 国又は地方公共団体の公務員、特定独立行政法人又は特定地方独立行政法人の役員又は職員及び公庫の役職員(公職にある者を除く。)であつて、衆議院議員又は参議院議員の選挙において当該公職の候補者となろうとするもので次の各号に掲げる行為をしたものは、第百二十九条の規定に違反して選挙運動をした者とみなし、二年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。

一 当該公職の候補者となろうとする選挙区(選挙区がないときは、選挙の行われる区域。以下この項において「当該選挙区」という。)において職務上の旅行又は職務上出席した会議その他の集会の機会を利用して、当該選挙に関し、選挙人にあいさつすること。

二 当該選挙区において、その地位及び氏名(これらのものが類推されるような名称を含む。)を表示した文書図画を当該選挙に関し、掲示し、又は頒布すること。

三 その職務の執行に当たり、当該選挙区内にある者に対し、当該選挙に関し、その者に係る特別の利益を供与し、又は供与することを約束すること。

四 その地位を利用して、当該選挙に関し、国又は地方公共団体の公務員、特定独立行政法人又は特定地方独立行政法人の役員又は職員及び公庫の役職員をして、その職務の執行に当たり、当該選挙区内にある者に対し、その者に係る特別の利益を供与させ、又は供与することを約束させること。

2 第百三十六条の二の規定に違反して選挙運動又は行為をした者は、二年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。

|

● 地方公務員の政治活動 2012年3月 2日

・・・・・・・・

ここまで紹介してきた地方公務員法36条の対象は非現業職員(一般職の職員)なので、現業(専門職)・公営企業の職員や特別職の嘱託職員の政治活動は制限されません。

また、非現業職員であっても、「庁舎・施設利用の禁止」以外は、自分が勤務する行政区域でなければ適用されません(同条2項ただし書)。なお、国家公務員と異なり、違反者に対する罰則規定もありません。

ただし、選挙活動に関しては公職選挙法136条の2にも規定があり、地方公務員の地位を利用した選挙活動を禁じています。

こちらは特別職を含む全公務員が対象で、相手が単独・複数に関わらず、違反すれば2年以下の禁錮または30万円以下の罰金に処されます(同239条の2第2項)。

● 地方公務員に対する制限[編集]/無ウィキペディア

地方公務員法第36条は、地方公務員に対し、次のように政治的行為の制限を定めている。

1. 職員は、政党その他の政治的団体の結成に関与し、若しくはこれらの団体の役員となってはならず、又はこれらの団体の構成員となるように、若しくはならないように勧誘運動をしてはならない。

2. 職員は、特定の政党その他の政治的団体又は特定の内閣若しくは地方公共団体の執行機関を支持し、又はこれに反対する目的をもって、あるいは公の選挙又は投票において特定の人又は事件を支持し、又はこれに反対する目的をもって、次に掲げる政治的行為をしてはならない。ただし、当該職員の属する地方公共団体の区域外において、第1号から第3号まで及び第5号に掲げる政治的行為をすることができる。

● 気をつけよう!とても怖い選挙違反

顧問弁護士の目で見た町村行政⑳ 北海道町村会顧問弁護士 佐々木泉顕

「フロンティア180」新春号・第56号より

弁護士

公職選挙法136条の2、2項1号には、「その地位を利用して、公職の候補者の推薦に関与し、若しくは関与することを援助し、又は他人をしてこれらの行為をさせること」を禁止しております。町村長が、指揮命令権、人事権に基づく影響力を利用して部下に選挙運動をすることも対象となります。

Bさん

では、たとえばA町の町長が私たち職員に対して、北海道の地方公共団体のためにはD候補が適任だからA町の役場職員はD候補に投票するようにと呼びかけることも駄目なのでしょうか?

弁護士

一般職の地方公務員については、職務の中立性の観点から、地方公務員法36条2項で選挙運動が禁止されております。しかし、市町村長については、禁止の規定はありませんから、たとえば、候補者の街頭演説で応援演説をすることなどは許されます。ただ、その地位を利用して選挙運動をすることは禁止されているのです。

Bさん

でも、上田札幌市長が、民主党候補の街頭演説で札幌市長の名前を名乗って応援演説をしたり、高橋北海道知事が、自民党の候補者の応援演説をすることは、まさに札幌市長や北海道知事という肩書きや地位を利用しているような気がしてなりません。これは違反にならないのですか?

弁護士

現在の国の解釈では、街頭演説や個人演説会で肩書きを名乗って応援演説をすることは、「地位利用による選挙運動」に該当しないことになっております。ですから、町村長も応援演説をすること自体はかまわないのですが、聴衆がほとんどA町の職員である場合などは、やはり「地位利用による選挙運動」に該当すると判断される可能性がありますので、注意が必要です。

● 地位利用による選挙運動の禁止 宮城県大和町選挙管理委員会 345-1112 (総務まちづくり課内)

国・地方公共団体の公務員(国・地方公共団体の事務または業務に従事し、身分的契約関係にある人すべてを含む)の行う選挙運動は、それぞれ関係法令により制限されています。

次の方々も特別職の公務員にあたり、その地位を利用して選挙運動をすることが禁止されています。

区長、民生委員、教育委員会委員、監査委員、農業委員会委員、消防団員などがこれに該当します。

「地位を利用する」とは、公務員等がその公の地位を利用してという意味であり、具体的には、職務上の組織や身分の上下関係を利用したり、許認可などの職務権限を利用して選挙運動を行うなど、その職務上の地位と選挙運動又は選挙運動類似行為が結びつく場合を言います。

推薦状に単に職氏名を通常の方法で記載したり,演説会で単に職名を名乗るだけではただちに地位利用とは言えません。

特別職の公務員の選挙運動への深入りは、地位利用と見なされることがありますので、特に行動・言動には注意してください。

● 「地位の利用」って何?・・・・/ 新潟県加茂市 選挙管理委員会

公務員等がその職務上の地位があるために、選挙運動を効果的に行いえるような影響力または便宜を利用することです。

たとえば、

・補助金の交付や許認可、事業の実施などで、その職務権限を持つ公務員等が、外郭団体や請負業者等の関係者に対し、その影響力を利用できる場合。

・公務員等が部下や職務上関係のある公務員に対し、職務上の指揮命令権、人事権、予算権等に基づく影響力を利用すること。

・住民に接する窓口や世論調査、配達物で各戸をたずねる職員が、その機会を利用して職務に関連して住民に働きかけること。

といった場合のように、住民や関係機関に広く接する立場の公務員の職務を利用した行為について、規制をしているというわけです。

● 消防団員に対する統一地方選挙における服務規律の確保について(通知)

2011/04/17 4:57 に 京橋消防団本部 が投稿

各副団長・各分団長・各副分団長殿 京橋消防団長

来る4月10日に東京都知事選挙及び都議会議員補欠選挙、同月24日には区市長選挙及び区市議会議員選挙並びに町村長選挙及'び町村議会議員選挙が行われる予定であり、特別職の地方公務員である消防団員については、行政の中立的運営と行政に対する住民の信頼確保という趣旨から、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第136条の2及び特別区の消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和24年東京都条例第63号)第9条第3項の規定により、その地位を利用した選挙運動が全面的に禁止されています。

ただし、私人としての選挙運動は、公職選挙法に抵触しない限り制限はありません。これらの法令の遵守については、選挙の都度、注意を喚起しているところでありますが、このたびの選挙に当たっても、法令の遵守及び違反行為の防止について、より一層各団員に周知徹底を図り、都民から批判を招くことのないよう、服務規律の確保に配意願います。

22年京消団第174号 平成23年3月14日

|

●刑法

(併合罪)第45条 ・・

(有期の懲役及び禁錮の加重)第47条 ・・・

(共同正犯)第60条 2人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする。

(教唆)第61条 人を教唆して犯罪を実行させた者には、正犯の刑を科する。

2 教唆者を教唆した者についても、前項と同様とする。

(幇助)第62条 正犯を幇助した者は、従犯とする。

2 従犯を教唆した者には、従犯の刑を科する。

● 刑事訴訟法 250条2項 公訴時効

「人を死亡させた罪であつて禁錮以上の刑に当たるもの」以外の罪

長期10年未満の懲役又は禁錮に当たる罪 5年 あへん煙輸入罪、水道汚染罪、特別公務員暴行陵虐罪、受託収賄罪、未成年者略取罪など。

長期5年未満の懲役若しくは禁錮又は罰金に当たる罪 3年 名誉毀損罪、暴行罪、過失傷害罪、過失致死罪、脅迫罪、威力業務妨害罪、器物損壊罪など。

拘留又は科料に当たる罪 1年 侮辱罪など。

• 刑法第31条から第34条の2までの規定は、「刑の言い渡しを受けた者」が、当該条文にある期間の経過により、その執行が免除される規定であり、刑事訴訟法の公訴時効とは制度的に異なる(刑の時効)。

● 公訴の時効

公訴の時効は、刑事訴訟法(250~255条)で決められていますが、例えば平成17年2月24日に刑事事件を起こした場合、公訴時効が3年の罪の時は、単純に3年後の平成20年2月24日終日をもって完成するのでしょうか?

それとも23日? 25日?

どの日時をもって時効となるのか教えてください。

公訴時効の起算点は犯罪行為が終了した時であり(刑事訴訟法第253条第1項)、時効期間の初日は、時間を論じないで1日として計算します。(第55条第1項但書)

したがって、仮に犯罪行為が終了したのが平成17年2月24日で、その犯罪の公訴時効期間が3年の場合、平成20年2月23日24時に公訴時効が完成します。

|

| Trackback ( )

|

ここ山県市の議会の一般質問は12月11日(水)。

私は午後1時半か2時からの見込み。

山県市議会/定例会日程

その通告文。一昨日は、「グランドルールと公共施設の合併浄化槽の下水未接続問題」、昨日は「市長の公約は守られているか」を載せた。

今日は次。

子育て世代への支援は大事なこと。

子どもの医療費の助成についても充実させるよう、ずっと働きかけてきた。

中学生までの助成が実現。

次は18歳までに広げること。

・・・そしたら・・今の市長は、高校生については、病院へいったん支払った後、改めて市に請求をしてもらって、それに対して、「振興券」を交付する、という政策に。

中学生までの方法は、俗に「現物給付」といわれる方法で、受診したときのその医療機関での自己負担の支払いが不要になるやり方。

それを16歳から方法を変えるのは、とても分かりづらい。

実際に「振興券」が使われなければ、恩恵がないのと同じ。

そもそも、医療費助成は、自治体の子育て支援の政策として、独自判断で拡大してきたこと。

今、県内では「今年4月データでは7自治体」「6月データでは8自治体」が18歳(高校生)。

市に宣伝力がないから、山県市が高校生まで助成していることはちっとも目立たない。

「山県市は若者を大事にしています」と強く宣伝しにくい。

その宣伝材料としても、高校生も、中学生までと同じ「現物給付」が良い。

市の「山県まちづくり振興券交付事業って何?」という説明には、

《「振興券」を交付し、転入促進などを図るとともに、地域の活性化や市内の商工業の振興に寄与することを目的》

とある。

しかし、分かりにくければ、「話題」にも、「転入促進」になるはずもない。

・・・・

大事なのは、「政策としてどう位置付けるか」。

位置付けができていれば、そのための経費が増える、増えないは、どういう方法にするかの決定要因ではいというべき。

●人気ブログランキング = 今、1位

★携帯でも クリック可にしました →→ 携帯でまずここをクリックし、次に出てくる「リンク先に移動」をクリックして頂くだけで「10点」 ←←

★パソコンは こちらをクリックしてください →→ ←←このワン・クリックだけで10点 ←←このワン・クリックだけで10点

(印刷用データ)

◆一般質問/「高校生医療費助成」は「振興券」でなく窓口精算に 印刷用PDF 139KB

●質問事項 「高校生医療費助成」は「振興券」でなく窓口精算に (答弁者 市長)

山県市は、昨年4月1日から、まちづくり振興券交付事業を行っている。

今年度は、年間約6000万円の「振興券」を予算化している。

私は、「振興券」でもっと多額、5億円を市民還元をすべきと提案してきた。ただし、それは、公金の市内循環・還元になじむ「費目」「事業」が対象であるべきで、今の対象や内容の見直しは不可欠だ。

中でも、「高校生医療費助成」は、子育て支援としてなされるものだが、「振興券」としてしまったことで、当事者や保護者への恩恵が少ない。理由は、後で述べるが、1/3程度しか、「助成」の恩恵が保護者側に届いていない現実がある。

しかも、「山県市は若者を大事にしています」と強く宣伝しにくい。

結局、市長の政策は子育て支援の意識や意欲がとても低いと映る。

県内で16歳から18歳まで医療費助成を行っているのは、8自治体があるが、基本は15歳までと同じ方式で、医療機関の窓口での自己負担分を支払わなくてよい、いわゆる「現物給付」である。

しかし、山県市は、本人がいったん医療機関の窓口での自己負担分を支払った上で、後日、領収書等とともに市役所への請求手続きを行う、いわゆる「償還払い」である。しかも、「振興券」で交付する制度だ。

0歳から15歳は、県内の医療機関の窓口で支払らう必要がない「現物給付」であるから、県内での診療に関しては漏れがなく基本的に100%の給付となる。

これに対して、「高校生医療費助成」の振興券交付は、発行額でみると予算額の36%しかない。さらに、振興券の換金率から推測すると実際に使用された率は30%程度だ。

「高校生医療費助成」は、「振興券で」という市長の公約を見直し、0歳から中学生までと同様に、医療窓口での医療費の支払いの必要のない「現物給付」に切り替えるべきではないか。それが、真に子育て世代に事実としての恩恵をもたらし、しかも市内外の子育て世代への山県の売り込み材料としてもアピールする政策だ。 以上

※ データの概算方法/ 厚労省などのデータから、16歳から18歳までの医療費は0歳

から15歳の約半分の「一人あたり年間2万円」程度と試算できるところ、山県市は、「一人あたり年間14700円」(9か月分)と見てH24年度に1300万円の予算を組んだ。

しかし、実際の「当事者の申請に基づく振興券での交付」は474万円で、対予算比36%だった。さらに、実際に使用したか否かは、制度上「使用対象の店」が市で換金した状況で把握するしかない。この換金率でみると、H24年度交付の振興券は使用期限が今年H25年10月末日であるところ、同11月20日現在では、換金421万円、未換金53万円と約89%(421/474)である。

最終的な換金額は対予算比で32%である。

|

(関連データ)

★ 岐阜県がまとめている県内の助成状況のデータ

⇒ 乳幼児医療費助成事業市町村実施状況(平成25年6月1日現在

●山県市/高校生医療費助成 山県市/高校生医療費助成

「高校生医療費助成」として「高校生の医療費助成を行っています。

山県市では、平成24年度から高校生をお持ちの保護者に対し、お子様の医療機関での窓口自己負担相当分を『山県まちづくり振興券』にて助成しています。」

●山県市の振興券の換金状況 (2013/11/20現在)

(写真をクリックすると拡大。クリックでさらに拡大)

●山県まちづくり振興券交付事業

山県まちづくり振興券交付事業

山県まちづくり振興券交付事業を実施しています。

山県まちづくり振興券交付事業って何?

山県市が実施する助成事業について、市内の取扱店で利用できる「山県まちづくり振興券」を交付し、

転入促進などを図るとともに、地域の活性化や市内の商工業の振興に寄与することを目的としています。

•山県まちづくり振興券交付事業(概要) (PDF:1.26 MB )

対象事業

1.山県市新生児出産祝金事業

2.山県市福祉医療費助成事業

3.山県市新築等祝金事業

4.山県市全国大会等出場者応援金事業

5.山県市出産祝金事業

6.山県市げんき高齢者祝金事業

7.山県市住宅用太陽光発電システム設置事業

8.山県市狩猟免許取得助成事業

9.山県市防災士取得助成事業

10.山県市国民健康保険優良家庭表彰事業

山県まちづくり振興券って何?

•山県市内の「山県まちづくり振興券取扱店」で使用できる金券です。

•振興券1枚の額面(金額)は1,000円です。

•振興券は、お釣りは出ません。

※振興券の色

平成24年度「緑」、平成25年度「紫」です。

※使用期限は、支給した年度から翌年度の10月末日まで使用できます。

平成24年度山県まちづくり振興券「緑」の使用期限は、平成25年10月31日です。

お早めに使用ください。

•平成24年度発行振興券(見本) (PDF:149.64 KB )

•平成25年度発行振興券(見本) (PDF:153.07 KB )

※取扱店の一覧表は、振興券交付の時にお渡しします。

※取扱店は随時募集しています。

山県市内の商工業者の皆様へ ~「山県まちづくり振興券」取扱店募集!~

山県まちづくり振興券取扱店

•山県まちづくり振興券取扱店名簿

|

●乳幼児医療ネットについて

療養費等国庫負担金減額調整とは

【市町村の子ども医療費無料化で、国が国庫負担減額のペナルティー】

• 医療費助成制度には、償還払い方式と現物給付方式があります。

市町村が現物給付方式で助成すると、国は国民健康保険療養費等国庫負担金を減額するというペナルティーを科しています。

また、対象年齢拡大と引き換えに、市町村が自己負担を導入する理由の一つにもなっています。

償還払い方式 医療機関窓口で2割または3割の自己負担を支払い、後日、申請により助成される分の償還を受ける方法

現物給付方式 医療機関窓口で2割または3割の自己負担を支払わなくてよい方法

•

• 国は、現物給付方式にすると医療機関に受診する患者数が増える(波及増という)と解釈し、

増えた医療費については、国庫負担を減額するという仕組みです。

医療機関窓口で徴収する額に応じて減額調整率が決められています。

• 自己負担がある場合は、自己負担にあわせて減額調整率が緩和されますが、

通院1回500 円(月2回限度)の負担の場合は、実際には医療費の1割強の負担率

(医科:10.22%、歯科11.02%)となります。

【減額調整の方法】

• 減額調整率は、医療機関の窓口で徴収する額に応じ次のように定められています。

窓口負担 「0」 「1割相当」 「償還制度」

減額調整率 小学校就学前 0.8611 0.9349 1.0000

小学校就学以降 0.8427 0.9153 1.0000

•

• 減額調整率は、調整対象医療費(波及増)を算出する際に用いられます。

計算例(小学校就学前。現物給付で医療費が1,000 万円要した場合)

現物給付に係る医療費(1,000 万円)×(1-0.8611)=139 万円(調整対象医療費=波及増)

•

(解説) 法律通り窓口で2割負担を徴収すれば、医療費は1,000万円ではなく、

861万円(1,000万円-139 万円)だったはずであり、

窓口無料にしたため139万円余分にかかった。

従って、139万円分については国庫負担を出さない、というわけです。

•

• 減額される国庫負担額は、次のようになります。

国庫負担額計算例(上記の例で)

139 万円(調整対象医療費=波及増)×0.78(国保実効給付率)×0.5(国庫負担割合)

=54 万2,100 円

<参考:自動給付方式(償還払いの変種)>

長野県、奈良県では、「自動給付方式」が導入されました。

これは、窓口では一部負担金を支払いますが、申請した口座に数ヵ月後に自動的に償還される仕組みです。

これも、国庫負担の減額調整を回避する苦肉の策となっていますが、

窓口でいったん自己負担分を支払うことには変わりません。

|

| Trackback ( )

|

昨日のブログには、12月議会の一般質問の通告文のうちの1番目を載せた。

今日は、2問目。

ここの次の市長選は再来年2015年4月。

市長の任期も実質あと1年。

そこで、「公約が守られているか」を問うことにした。

それは、つまりは、「公約は守られていない」ことを示すことでもある。

素材は、「選挙公報」、それから議員選挙にはなく首長選挙では使える「法定チラシ」「法定ビラ」などの公職選挙法や自治体の条例で規定されている公式の書類。

任意発行の文書ではなく、法令に根拠をおく文書(図画)にした。

もちろん、他に、リーフレットや新聞報道なども見た。

それらで示されている「公約」と「現状」を検証してみた。

本番で、どういう答弁が来るか楽しみ。

なお、実際の一般質問は12月11日(水)。私は午後1時半か2時からの見込み。

山県市議会/定例会日程

明日は次の質問を載せる予定。

●人気ブログランキング = 今、1位

★携帯でも クリック可にしました →→ 携帯でまずここをクリックし、次に出てくる「リンク先に移動」をクリックして頂くだけで「10点」 ←←

★パソコンは こちらをクリックしてください →→ ←←このワン・クリックだけで10点 ←←このワン・クリックだけで10点

(印刷用データ)

◆一般質問/市長の公約は守られているか 印刷用PDF 160KB

ネットでは、まず、関連資料を載せる。

今の市長の「選挙公報」の政策部分 ↓

(写真をクリックすると拡大。クリックでさらに拡大)

今の市長の「法定チラシ」「法定ビラ」の裏面 ↓

(写真をクリックすると拡大。クリックでさらに拡大)

以下、通告文 ↓

●質問事項 市長の公約は守られているか (答弁者 市長)

市長は2011年4月の市長選で、市民に公約をかかげて当選した。次の市長選は再来年2015年4月。市長の任期も実質あと1年ほどである。

市長が公約を守るのは当然であるが、林市長が選挙で公約したことが実行されていない。この点につき、市民の批判もある。

そこで、先の市長選の資料のうち、選挙期間中に法律や条例に基づいて配布される「選挙公報」、法律の定めで市長の選挙期間中に、しかも指定されたシールを貼った上でしか配ることのできないいわゆる「法定ビラ」、そして新聞記事、選挙前の政治活動のリーフレット等を検証してみた。

林市長の選挙公報には「『偽り』のない『クリーンな施政』を実現します」とあり、法定ビラには「約束を守る」「市民のための偽りのない政治」とある。

公職者に立候補した人が、選挙公報等に虚偽の経歴を掲載した場合「公職選挙法第235条」違反になる。「政策の公約」は「経歴」ではないとしても、事実と違うことは基本的に想定されていない。

今日ここでは、以下を問う。

1. 交通弱者対策

選挙公報には「交通弱者対策」とある。選挙用法定ビラには「新たに始める8つの重点施策」とあり「5.交通弱者のバス利用の無料化」とされ、「小学生」「75歳以上の方」「障がいのある方」の自主運行バスの利用料の無料化」と明記されている。

選挙前の政治活動のリーフレットには、「・・・利用料を無料にする」とある。

(1)まず、当該対象者の無料化による「利用料収入減」の概算は幾らか。

(2)ともかく、就任後3年目の今年においても、まったく実行されていないが、その理由をどう説明し、市民に釈明するのか。

2.地域委員会

選挙公報には「新たに始める8つの重点施策」として「施策2 地域委員会の設置」とある。選挙用法定ビラにも、「市長選候補の公約」(4月21日岐阜新聞)にも、「地域委員会の設置」とある。

(1)3年目の今も「地域委員会」は、言葉すら聞かないが、どうなったのか。

(2)今後、公約通り、地域委員会を設置するのか、しないのか。

3.給料、ボーナス、人件費など

選挙公報にも選挙用法定ビラにもまず1番目に「大幅に人件費を削減」とある。

選挙期間中の新聞では次のように報道されている。

★「新施策を8つ掲げた。費用は、私も含めた大幅な人件費の削減で賄いたい。試算では、1億数千万円だが、新たな負担は発生させない」(4月18日 毎日新聞)

★「事務所前で『今回掲げた政策は、1億数千万円かかるが、市長らの人件費を削ってまかなう。市民には負担させない」と約束」(4月18日 朝日新聞)

★「【公約】市長と特別職の給料とボーナスを一部カットし、職員数を減らして2014年度予算では人件費を11年度と比べ1億数千万円抑える(4月19日 中日新聞)

そこで問う。

(1)市長給与については、10%削減されているが、選挙で訴えた「削減」はそんな低額だったのか。10%削減の正当性と今後はどのようか。

(2)公約に基づく、「市長と特別職の給料とボーナスを一部カット」とは何をさし、どの程度の数字、金額なのか。

実際に、現状はどのようか。

なぜ、そうなっているのか、理由の説明を求める。

(3)職員人件費の削減について、特に2012年度末の大量の途中退職等想定外の減少を除いた削減額は2011年度と2013年度比で幾らか(額と人数)。

政策としての公約は達せられているのか。

4. 市長の退職金

次に、今後について、市民の多数の期待するところを問う。

「首長の退職金」は選挙の公約となることが少なくない。

市長は、東海環状道の計画用地に広い土地がかかったことから、公職時から公共事業費での土地買収を受け、それは、きわめて多額であることは市民の周知のことである。市民感情も考えたとき、公務員としての退職金はすでに得たのだから、今後の「市長退職金」については辞退、返上すべきではないか。

以上

|

| Trackback ( )

|

ここ山県市議会は一昨日11月26日に開会。

昨日の12時が一般質問の通告期限だった。

11時半過ぎにメールで送って、提出。

実際の一般質問は12月11日(水)。

山県市議会/定例会日程

今回は、役所の人たちが触れたがらないところの、法律に基づく癒着的な関係ともいえる「下水整備と業務委託」の問題。

これは、「合特法」が、下水道の整備等に伴って減少する汲み取り業者など処理業者等への支援を規定しているので、自治体が特別な配慮をしていることの在り方の問題。

行政は「おおらか」だけど、裁判所は指摘する。

例えば 《福岡高裁平成17年12月22日判決》は、

「浄化センターの維持管理業務を随意契約の方式により締結すれば、地方自治法第234 条第2 項、同法施行令に違反することとなる可能性が大きい」 らしい。

ということで、今日のブログは、「グランドルールと公共施設の合併浄化槽の下水未接続問題」の通告全文と関連のデータを載せておく。

ところで、ここの議会は、一般質問は「3問まで」「45分以内」と申し合わせて決められている。

・・・私は、いつも広げるように求めているけれど、議論したがらない議会の多数。

明日は次の質問を載せる予定。

今日は、10時から、議会運営委員会。

●人気ブログランキング = 今、1位

★携帯でも クリック可にしました →→ 携帯でまずここをクリックし、次に出てくる「リンク先に移動」をクリックして頂くだけで「10点」 ←←

★パソコンは こちらをクリックしてください →→ ←←このワン・クリックだけで10点 ←←このワン・クリックだけで10点

(印刷用データ)

◆一般質問/グランドルールと公共施設の合併浄化槽の下水未接続問題 印刷用PDF 309KB

●質問事項 グランドルールと公共施設の合併浄化槽の下水未接続問題 (答弁者 副市長)

私が議員になったころ、つまり20年ほど前のことだが当時の高富町は、高富・富岡地区の下水整備計画として、「300億円の経費、30年で下水整備完了」という案を作っていた。私は、家庭排水処理は個人別の合併浄化槽が経済的で、広域の公共下水は多額の経費が大幅に高くなるから望ましくないとの主張を続けた。その他、住民の皆さんの意見もあった。結局、町は、約1000万円の計画変更の委託費を用いて「170億円の経費、15年で下水整備完了」と事業規模を縮小し、かつ、早期完成の計画に修正した。そして10年前の2003(H15)年に事業をスタートさせ、あと5年で完了する。

市は、公共下水の管路工事が完了した地域の順に、該当エリアの市民には、「供用開始から3年以内に下水へ接続すること」を求めている。経済的に苦しい世帯も、高齢世帯も例外なく求めている。しかし、接続率が悪く(直近データで約35%)、下水利用が遅れていることはそのまま市の下水建設費財政負担の軽減を遅らせることに直結している。

ところで、伊自良や梅原、桜尾、大桑などの「農業集落排水」のエリアの公共施設の浄化槽は、基本的に集合処理施設に接続している。他方で、高富、富岡の「公共下水道エリア」においては、公共施設の浄化槽は16件あるが、うち10件は未接続である。この未接続10件のうち9件は、地域の下水供用開始後「4年から6年」も経過している。しかも、今後の接続予定は「未定」で、接続計画すらない。

この公共施設の浄化槽の下水未接続問題は、他の自治体の多くにも共通している。

県内では、いわゆる「グランドルール」という理解しにくい協定が根底にあるともいわれる。

この問題は、どこの自治体職員も触れたくない問題だともされている。

私も、今回、初めて「協定」を情報公開請求で取得した。書類などの中を見て、簡潔に言えば、業者の仕事の確保を法律が定めていることで、相応量(金額)の業務を委託する約束だと私は受け止めた。

ともかく、公共施設の浄化槽の下水未接続問題については、今後市がすべきことを論理的に考えれば、(1)市の公共施設を直ちに接続し、市民にも同様に接続を求めることか、(2)市は未接続のままを継続して市民にも「3年以内の接続」を求めないことしか、整合性がない。

そこで、全国最大規模の不法投棄といわれていた「岐阜市の『善商』事件」の後始末という修羅場を岐阜市の部長としてつとめられ、県の市長会事務局長という立場で県内の自治体の状況にも詳しい副市長に問う。

1.合特法(下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等の合理化に関する特別措置法)は全国の自治体に網をかけている。

グランドルールや合理化協定とはどのようなことか、簡潔に概要説明を求める。合特法とグランドルールとの関係はどういうものか。

2.山県市の合理化協定の概要はどのようか。合特法に基づく山県市の方針はどのようで、具体的に施策は何がなされているか。

その場合の、基礎・原点・出発点となる年間の仕事量はどれだけだったか(金額)。

以後、年度ごとの経費や単価などはどのように設定しているのか。

あと5年後(プラス3年)程度に来る「下水供用完了時」の姿、つまり委託関係がおおむね固定的になった時の年間の仕事量はどれだけとみるのか(金額)。

3.合特法は、「下水道法の例外として公共施設の合併浄化槽は温存して良い」、旨は定めていない。しかし、山県市は、公共施設の合併浄化槽は温存していて管理等の委託業務を継続することで対処してわけで、合特法が求める事業誘導とか職種転換とかの概念が実行されていないと見るが、市は実行していない理由をどう釈明するのか。

4.協定に基づく市の発注する業務の積算における「労務費つまり人件費」の日単価はいくらか。

比較として、市の他の作業的業務の場合の日単価はいくらか。

5.下水道法(昭和33年法律第79号)は、第10条において、「公共下水道の供用が開始された場合、遅滞なく、下水を公共下水道に流入させる排水管を設置しなければならない。」とし、第11条の3において、「公示された下水の処理を開始すべき日から3年以内に、その便所を水洗便所(汚水管が公共下水道に連結されたものに限る)に改造しなければならない。」としている。

「遅滞なく」の意味について、北海道庁の解説では、「法令用語としての『遅滞なく』は、正当な理由、合理的な理由がない限りすぐに行わなければならない」である。

つまり、供用開始されたら、遅滞なく接続しなければならならず、どう緩く見ても許容は3年が限度と解釈するしかない。

山県市が公共施設について、下水供用開始エリアになって3年を経過しても市の合併浄化槽を下水に接続していない事実は、下水道法10条(関連して11条の3)に反する違法な事実だと私は考えるし、事情をよく知る他の議員も同様のことを言っている。

市は、未接続の現状は下水道法10条(関連して11条の3)に違反すると考えるのか、それとも適法と考えているのか。

6.未接続の9つの合併浄化槽施設の年間の維持費は約990万円、下水に接続したときの下水使用料予測は約530万円である。よって、明らかに、未接続によって、毎年約460万円もの損害が市に発生していることになる。下水は半永久だから、10年なら約5000万円の損害だ。

損害が明らかである以上、地方自治法の住民監査請求、つまり同法242条1項の「財産の管理を怠る事実を改め」に該当し、下水道法10条及び11条違反は、地方自治法の住民訴訟、つまり同法242条の2の1項の3号「当該怠る事実の違法」であることが裁判所で認定・確認されると私は考える。

市は、住民監査請求、住民訴訟で勝算ありと考えるのか、否か。

7.災害時のためには、避難所となりうるところは、管路が破断等する恐れがある下水道より、合併浄化槽がいいという意見がある。