ここ山県市の議会は今は、9月の定例会中。

今日は、本会議質疑の日。

昨日のブログで通告文を載せた内容で行う、私は。

(規則で「2日前に議長に通告」とされていて、2日前とは金曜日)

通告は義務付けではないが、通告優先の規則なので、

通告した議員・質問内容を先に質疑し、通告した全員が了したら、通告以外のことを、その場で聞くことになる。

だから、このブログをアップしたら、あと、開会前までに、再質問の予定を整理したりの作業が残る。、

ところで、一般質問は9月19日(木)。

3項目を通告している。今日は、そのうちの消防団寄付金(協力金)の問題。

昨年の6月議会の一般質問で行うため、いろいろと立論を考えた。

・・住民訴訟となっても勝てるであろう立論にたどり着いたので、

一気に、「廃止したら」との旨で質問。

「来年、改めて質問するから1年間検討されたい」と結んだ。

(場合によっては、裁判所の判断を仰ぐ覚悟で、ね・・・・と)

今年3月の予算議会。

消防長が「廃止を決定」した、という。その旨、関係者にも通知済み、とのこと。

素晴らしい決断だ。

全国にも、こんなところがあるとは思えないほどの素晴らしさ。

私は、心から称賛する。

・・・・とはいえ、「寄付したい人たち」は構造的に居て、地元が混乱しているらしい。

議会の協議会でも議論され、8月には議長から、全自治会連合会に状況調査の依頼がされ、回答も来た。

そんなことも含めての今回の質問。

課題が共通の自治体は少なくないのでは・・・・

なお、今、印刷用データ(PDF版)をネットに送ろうとしたら送れない、つまり、データ送信ソフトの調子が悪いみたいなので、

印刷用データは、今日、帰ってからでも、ソフトの調整をして、再送信してみる。

(追記)印刷用データをアップ(9.14)

一般質問/消防団への協力金の廃止と対応について 印刷用PDF 759KB

●人気ブログランキング = 今、1位

★携帯でも クリック可にしました →→ 携帯でまずここをクリックし、次に出てくる「リンク先に移動」をクリックして頂くだけで「10点」 ←←

★パソコンは こちらをクリックしてください →→ ←←このワン・クリックだけで10点 ←←このワン・クリックだけで10点

(関連) 2012年6月15日 ブログ ⇒ ◆一般質問の通告/消防団に対する寄付金の是非

2013年3月18日 ブログ ⇒ ◆消防団寄付金・協力金 山県市は新年度から一切廃止に(昨年6月の一般質問事項)/今日は一般質問

●

一般質問通告書

質問事項 消防団への協力金の廃止と対応について 答弁者 消防長、市長

私は、昨年の6月議会で消防長に、横浜地裁などを引用し、消防団への協力金(「寄付金というところもある)の実質的な廃止について一般質問した。

私の「割当的寄付金等の禁止に抵触する」との問に対する答弁は、

「消防団から一方的に強制したものではない」「もしも消防団から協力金を強制する行為があった場合には、市としても厳格に対応する」であった。

次に、私の「市の一機関なのに寄付金として歳入されていない」との問に対する答弁は、

「横浜地裁の判決によれば『市民等から慰労などの趣旨で直接寄付金を受領することは違法となる余地がある』としながらも「寄付の趣旨は消防団に対する慰労を目的としたものである・・市は、かかる公務に関連性のない趣旨を目的とした金員を、使途を指定した寄付金としても受領できるものではない。そうすると、市に損害が生じたと認めることもできない。」と判示。当市としても、司法と同様、適正な歳出として会計処理することは到底困難であり、市が直接受領するべき性質の寄付行為ではない」とされた。

さらに、「市としても、消防団員の処遇改善に努め、消防団活動に必要なものは可能な限り予算措置する」と答弁された。

私は、最後に、「これから1年間、協力金廃止につき十分検討し対応すること」をお願いした。

それから1年近く経過した今年3月の予算議会で、市の消防長から「自治会からの協力金は受け取らない旨を文書で通知した」と説明があった。

実際、今年3月18日付の市消防団から市自治会連合会宛の文書には「消防団(分団)としては消防団活動に対する協力金等を要求しない・受け取らないことを議決しました」と記され、さらに「協力金等の趣旨が、消防団(分団)・消防団活動等(公務)に対するものであれば、市に対する指定寄付金として取り扱わせていただきます」とされている。

私は、この受け取らないことの決定を、英断として賞賛するものである。

ところで、山県市議会からの市自治会連合会への照会に対する、先日8月23日付けの連合会の「消防協力費の実態調査について(回答)」が議員に配布されている。

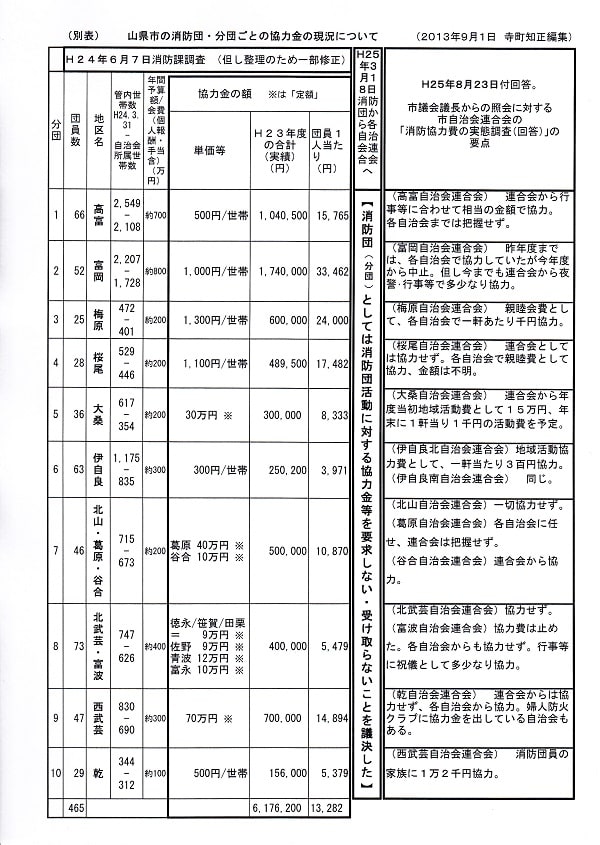

それらよれば、「協力しない」とか「中止した」ところもあれば、従来通りの回答もあるし、「金額を変えて協力」との旨の回答もある。一言でいえば、「協力金への対応につき、極めて混乱している」と映る(別表参照)。そこでまず、消防長に問う。

1.自治会連合会の実態調査の回答から、消防団の「協力金を受け取らない」との旨が、地域に正しく伝わっていると考えるか否か。

2.「受け取らない」と決定したわけだが、実態調査の回答から見ても、協力金の「振り込み」や「持参」は十分にあり得る。そのような場合、消防団(分団)は、今年の春以降どのように対処してきたのか、また、今後どのように対処していくのか。

3.実態調査の回答のとおり、地域や団体ごと、あるいは単位自治会において、どのように対処してよいか苦慮していることが伝わってくる。

ここは、私よりも、法令や制度とともに地域現場を知る山県消防(長)の説明が最も説得力があると考えるのでお願いするわけだが、消防団(分団)は、どのような場合に「お金等の寄付」を受け取ることが可能で、どのような場合は受け取ることができないか、わかりやすく説明していただきたい。

また、消防団員が地域に暮らす一住民としての地域活動に対する「お礼や謝礼」などを受領する余地につき、その範囲や趣旨・目的の設定、支払方法などを示されたい。

4.昨年の一般質問で議論が尽くせなかった点、つまり「『寄付を募集・・しないこと』などを盛り込んだ条例改正」及び「団員としての報酬・手当の個人口座への直接振込」についての検討状況あるいは検討結果はどのようか。

5. 以下は市長に問う。 消防団から、指定寄付金の余地が示されている。私は、「市の補助金を受けている団体等から市への寄付金」という構図、公金が還流する構造はあり得ないし、それは補助の打ち切りないし減額の状況と考えるが、市長の見解はどのようか。

以上

(参考データ)★2012年6月議会での寺町の一般質問に対する消防長の答弁の抜粋

http://www.city.yamagata.gifu.jp/lsc/lsc-upfile/article/37/53/3753_1003_file.pdf 会議録 p100

・・1点目の「割当的寄付金等の禁止に抵触する」とされる点につき、 この協力金は、地域防災の担い手である「消防団員の確保」という大きな課題を背景に、消防団に対する地域の「期待」と「ねぎらいの意」を表したものであり、あくまでも自治会の意思である。・・・しかし、もしも消防団から協力金を強制する行為があった場合には、市としても厳格に対応するとともに、市民の信頼が得られる組織へと導くべきである。

2点目の「市の一機関なのに寄付金として歳入されていない」とされる点につき、議員が引用された横浜地裁の判例や他市町村消防団の不適正事例等を参考に、従前から本来どうあるべきかを検討していた。

横浜地裁の判決によれば「市民等から慰労などの趣旨で直接寄付金を受領することは違法となる余地がある。」としながらも「寄付の趣旨は主として地元のために活動する団体である消防団に対する慰労を目的としたものであると認めるのが相当である。このような寄付金の趣旨を照らすと、市は、かかる公務に関連性のない趣旨を目的とした金員を、使途を指定した寄付金としても受領できるものではない。そうすると市が損失のもと、消防団が不当に利得したとはいえないし、これを費消することによって、市に損害が生じたと認めることもできない。」と判示し、原告の訴えが棄却されている。当市としても、司法と同様、適正な歳出として会計処理することは到底困難で、市が直接受領するべき性質の寄付行為ではないと考えている。

(関連法令等) ★横浜地裁の判決=横浜地裁平成19年(行ウ)第52号/平成22年3月24日判決 横浜地裁判決にリンク

★消防団は、市町村の消防事務を処理するため設けられた市町村の機関(消防組織法第9条)消防組織法。

「消防団の設置は条例により定める」(法15条)「消防団に要する費用は(市)が負担しなければならない」(法8条)。

★地方自治法第210条 「一会計年度における一切の収入及び支出は、すべてこれを歳入歳出予算に編入」

★地方財政法第4条の5 「割り当てて強制的に徴収(相当する行為を含む)してはならない」

★【寄付とは】 (豊中市Webから抜粋)

豊中市を応援するための寄附条例(平成20 年豊中市条例第44 号)/解説 から

○任意の発意に基づく収入 /一般住民等からの任意の発意に基づき地方公共団体に納入される収入。使途の特定されない一般寄附金と、使途を定めた指定寄附金がある。

○指定寄附金と議会の議決 /指定寄附金が、「負担付きの寄附又は贈与」に当たる場合は議会の議決が必要(地方自治法96条1項9号)。「負担付きの贈与又は寄附」とは、寄附を受ける際、一定の条件が付せられ、その条件に基づく義務の不履行の場合には当該寄附が解除されるようなもの(昭30.11.25行政実例)。

消防の整理表

(写真をクリックすると拡大。クリックでさらに拡大)

|

| Trackback ( )

|

ここ山県市の市議会の本会議での議案質疑は、明日9月10日(火)。

9月は決算の議案もあり、ボリュームが多い。

私は、一般会計の決算の内容を点検することが多いけれど、

今年は、「特別会計」にもウェイトを置いて見た。

・・・すると・・

毎年の「決算の剰余金は、その1/2以上を基金に積む」という原則が定められている・・

それにもかかわらず、「最近は積まれていない」ことに気が付いた。

・・・うかつなことだった。

どういうことかというと、

地方財政法第7条 「当該剰余金のうち2分の1を下らない金額は、生じた翌翌年度までに、

積み立て、又は(地方債)繰上償還に充てなければならない。」

同3項 「公営企業は、第1項の規定にかかわらず、一般会計又は他の特別会計に繰り入れることができる。」

つまり、簡単に言うと、

公営企業の特例を除けば、「一般会計」及び「特別会計」のそれぞれの剰余金は向こう2年度のうちに1/2以上を基金に編入すること、との義務付と解される。

こんな、基本の基、当然のことだと思ってので、特別会計のこの点には注意していなかった・・・・

だから、このことは文章を長くして通告した。

他の自治体でも関係ありそうな人がいるかもしれないから、参考のため、

今日のブログ末には、財政法の解釈や基金の関連データを載せておく。

ということで、今日のブログは、6日に議長に提出した「10日の本会議質疑の通告」の写しを載せる。

明日からのブログは、一般質問の通告を載せようと思う。

(追記)⇒ 2014年9月5日「全部改める議案」⇒ ◆議会の決算審査/「特別会計も決算剰余金の1/2以上を基金に積む」と定まっているから、改める議案)

答弁は、⇒ 同9月10日 ◆「地方財政法第7条違反」の速やかな是正/不合理でも、技術的に不可能でない限り、法改正要望はできず

●人気ブログランキング = 今、1位

★携帯でも クリック可にしました →→ 携帯でまずここをクリックし、次に出てくる「リンク先に移動」をクリックして頂くだけで「10点」 ←←

★パソコンは こちらをクリックしてください →→ ←←このワン・クリックだけで10点 ←←このワン・クリックだけで10点

2013年9月6日に行った 10日の本会議質疑 通告

議案書14ページ

★議第69号 市税条例の一部改正

改正の部分が多く、大変わかりにくい。改正の要点をかいつまんで言うどのようなのか。

ともかく、「延滞金」に関する部分は、特に市民生活と関係が深いように映る。

滞納の場合に、法律とこれに依拠する条例の14.6%という高い利子が適用されるところ、それは今のサラ金よりも高いとの批判もされてきた。これがどのようになると受け止めてよいのか。概要説明を求める。

現在、延滞者の人数はどの程度か。その人数や額から推測して、今回の延滞金の利率低減によって、市税の年間総額でみて、おおよそいくら位の市民の負担軽減となるのか。

|

議案書22ページ

★議第70号 国保税条例の一部改正

★議第71号 延滞金見直し関係整理条例について

国保関係では、「延滞金」は改正されていない理由は何か。

それに対して、整理条例では3本の条例のみ列記されていて、これですべて守備されているか確認する。市の他の条例の「延滞金」を規定するのは例えばどのような制度で、どの程度の率が規定されているのか。

それらが、改正されなくて良いことの理由付けはどのように理解したらよいのか。

|

★認第1号 一般会計決算 税収について

決算状況に関連して、 成果説明書 6ページ

一般会計の前年比較において、市税、1.3%減であり、監査委員も「意見書12ページ」で市税は景気低迷などで3903万1887円(1.3%)減少とまとめている。

H25年度予算は、H24度決算見込みに各種予測を加味して算定したと考えられが、いくら(額と増減率)想定したものだったか。

今回の決算の実績があるとして、H25度が半分近く経過した今、おおむねの実態の概算ができる段階だが、どんな状況か(額と増減率、その要因として考えられること)。

|

★認第1号 一般会計決算 全般について

成果説明書 11ページ中段で市が示し、監査委員も「意見書12ページ」で指摘しているが、経常収支比率が2.2ポイント上昇(前年は「0.5ポイント上昇」)し、監査委員指摘の通り「財政の硬直化傾向」にある。

このことの主たる原因の分析と、今後3年間の予測はどのようか。

|

★認第1号 一般会計及び特別会計の決算全般について

成果説明書4Pに「剰余金や基金」の説明があり、同14Pには基金運用状況一覧がある。

基金は多数あり一般会計内で約15本、特別会計には6本ある。当該基金を保有、管理する課も分かれる。

ところで、地方財政法第7条において「当該剰余金のうち2分の1を下らない金額は、生じた翌翌年度までに、積み立て、又は(地方債)繰上償還に充てなければならない。」とされ、同3項 において「公営企業は、第1項の規定にかかわらず、一般会計又は他の特別会計に繰り入れることができる。」とされている。

以上の規定の要点は、公営企業の特例を除けば、「一般会計」及び「特別会計」のそれぞれの剰余金は向こう2年度のうちに1/2以上を基金に編入すること、との義務付と解される。

「お金」に年度別の色はつかないが、法が「翌々年までに」と規定するから、3年間の剰余金の額、積立額を並べて、その変動を計算してみれば、基本的な現状が分かる。

そこで、各課長に問うが、成果説明書14ページの各特別会計につき、H21年度からH24年度までの「年度毎」の「剰余金の額」と「基金への編入額と剰余金に対する比率」を明らかにされたい。

次に、市長に問うが、私が見る限り、この規定は、山県市においては、「一般会計」では遵守されているものの、「特別会計」ではまったく無視されて来た「違法状態の継続」と映る。

市長の法令解釈はどのようで、今の「特別会計」における事実をどう認識し、かつどう対処するのか。

※(地方自治法)第233条の2 /剰余金を生じたときは、翌年度の歳入に編入しなければならない。ただし全部又は一部を翌年度に繰り越さないで基金に編入することができる。

※(地方財政法)第7条 1/剰余金を生じた場合、1/2を下らない金額は、生じた翌翌年度までに、積み立て、又は繰上地方債償還の財源に充てなければならない。

3 公営企業に剰余金を生じた場合は、第1項の規定にかかわらず、その全部又は一部を一般会計又は他の特別会計に繰り入れることができる。

|

★認第1号 一般会計決算 成果説明書 30ページ 賦課徴収費

過年度分につき、不納欠損とした法令上の位置づけはそれぞれどのようか。

過年度分につき、収納率の低下の原因はどのように分析するのか。

現年度分の固定資産税過年度分の不納欠損が前年より大幅に増加した。

現年度分の市民税と軽自動車税の不納欠損の理由は何か。

|

★認第1号 決算 決算書 各特別会計について

不納欠損の存する特別会計に関して、不納欠損とした理由、法令上の位置づけはそれぞれどのようか。

収入未済額の存する特別会計に関して、収入未済額の原因はどのようか。では、収納率について、現状、過去との比較、将来の見込みはどのようか。

|

★認第2号 水道事業決算 決算書10ページ

総括事項の本文8行目に「ボイラー補償金823万1492円(前年度485万3885円)」とある。今後の見込みと対策、基本的な対応方針はどのようか。

|

★議第72号 補正予算 11ページ 小学校費

設計委託料230万円とある。

何についてなのか。

本体事業費は、いつ、どの程度必要と見込むのか。

|

★議第76号 過疎地域自立促進計画の変更

今回の変更部分に関して、変更の必要性や理由、事業費の実施見込み年度、経費の増減、財源の想定はどのようか。

|

(以下、「1/2以上積立」関連の資料)

地方自治法

地方自治法

(歳計剰余金の処分)

第二百三十三条の二 各会計年度において決算上剰余金を生じたときは、翌年度の歳入に編入しなければならない。ただし、条例の定めるところにより、又は普通地方公共団体の議会の議決により、剰余金の全部又は一部を翌年度に繰り越さないで基金に編入することができる。

地方財政法 (昭和二十三年七月七日法律第百九号)最終改正:平成二五年三月三〇日法律第三号

地方財政法

(剰余金)

第七条 地方公共団体は、各会計年度において歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合においては、当該剰余金のうち二分の一を下らない金額は、これを剰余金を生じた翌翌年度までに、積み立て、又は償還期限を繰り上げて行なう地方債の償還の財源に充てなければならない。

2 第四条の三第二項及び第三項並びに第四条の四の規定は、前項の規定により積み立てた金額について準用する。

3 前条の公営企業について、歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合においては、第一項の規定にかかわらず、議会の議決を経て、その全部又は一部を一般会計又は他の特別会計に繰り入れることができる。

4 第一項及び前項の剰余金の計算については、政令でこれを定める

・・・・・・・・・・・・

以上の要約

(地方自治法)第二百三十三条の二 剰余金を生じたときは、翌年度の歳入に編入しなければならない。ただし、剰余金の全部又は一部を翌年度に繰り越さないで基金に編入することができる。

(地方財政法)第七条 歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合、当該剰余金のうち二分の一を下らない金額は、生じた翌翌年度までに、積み立て、又は繰上地方債償還の財源に充てなければならない。

3 公営企業に剰余金を生じた場合は、第一項の規定にかかわらず、その全部又は一部を一般会計又は他の特別会計に繰り入れることができる。

・・・・・・・・・・・・・・・・

○山県市基金条例 平成15年4月1日 条例第57号

山県市基金条例

(趣旨)

第1条 この条例は、別の定めがある場合を除くほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の規定に基づき、基金の設置、管理及び処分について必要な事項を定めるものとする。

(基金の名称等)

第2条 基金の名称、目的及び積み立てる額は、次の表のとおりとする。

・・・・・(注*以下の通り、特別会計は含まれていない)・・・

山県市財政調整基金

山県市減債基金

山県市教育施設整備基金

山県市魅力あるまちづくり基金

山県市文化の里施設整備基金

山県市市営住宅建設基金

山県市消防施設整備基金

山県市クリーンセンター施設整備基金

山県市福祉施設整備基金

山県市合併振興基金

山県市住民生活に光をそそぐ基金

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

3 基金に属する現金は、確実な償還方法、期間及び利率を定めて、山県市土地開発公社に貸し付けて運用することができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、それぞれの基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第2条の目的を達成するために必要な財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

●洋々亭フォーラム

地方分権、電子政府、政策法務、情報公開、行政評価、指定管理者、NPO、財政健全化法、後期高齢者健康保険…。

ここ洋々亭は、激動の時代に翻弄される地方自治体職員のみなさんに共感を込め、法務を中心に情報と交流の場を提供しています。

あなたもぜひ、この輪に加わってみませんか?

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

特別会計における決算剰余金の処理について

との - 2008/04/08(Tue) No.7581

特別会計における決算剰余金の処理について

いつもこの場を参考にさせていただいて、今回初めて投稿させていただきます。

特別会計(公営企業:法非適用)において発生した決算剰余金(実質収支金)の処理について教えて頂きたいと思います。

各会計年度で発生した決算剰余金は、地方自治法において翌年度の歳入に編入することとあり、その使途について、地方財政法第7条にて当該剰余金のうち2分の1以上を繰上償還若しくは基金に積み立てることとされています。

当団体においては、特別会計に係る基金がないことや繰上償還の予定がないことから、翌年度の歳入に編入するとともに、全額、翌年度事業費の財源に充当したいと考えておりますが、同様の処理をされている団体さんはいらっしゃるでしょうか。(地財法第7条第1項に引っかかるのかなと)

また、その際の根拠があれば教えて頂けないでしょうか。

なお、地財法第7条第3項において、公営企業に係る決算剰余金については但し書きがありますが、「一般会計又は他の特別会計に繰り入れることができる」であり、当該特別会計(決算剰余金が発生した会計)において 使用することができないのかなと考えております。

ご教示よろしくお願いします。

________________________________________

Re: 特別会計における決算剰余金の処理について

アトム - 2008/04/08(Tue) No.7584

地方自治法第233条の2「歳計剰余金の処分」には2通りの処分方法が載っています。

1.翌年度の歳入への編入

2.基金への編入

更に前出の地方財政法の規定によって、健全な財政運営を確保するという見地から条件が付されているところであります。

結論として特別会計(公営企業:法非適用)であれば、単純に翌年度に編入して「繰越金」として使用して差し支えないものと考えます。

ところで、その特別会計の財源には一般会計からの繰入金はないでしょうか?

繰入金がなければ、特別会計の剰余金を繰り越して使うことに異議を唱える人はいないと思います。

しかし、一般会計より繰入金がありかつ多額の剰余金が出るのであれば、特別会計の財源不足や財源不足ではないが繰出基準に基づいて一般会計からもらえるものはもらうような安易な手法は慎むべきものと考えます。

財政担当者であれば、「剰余金の一部を一般会計に繰り入れる或いは一般会計からの繰入金の額を下げるなどしてもらいたい。」と考えるのではないでしょうか。

決算剰余金の処分について

平平 - 2009/09/10(Thu) No.16642

決算剰余金の処分について

いつも勉強させてもらっています。

さて、各会計年度の決算において、剰余金が生じた場合は、翌年度の歳入に編入しなければならないと地方自治法第233条の2にありますが、その条文の続きのただし書きに、「条例の定めるところにより、又は議会の議決により剰余金の全部又は一部を翌年度に繰り越さないで基金に編入することができる。」とあります。

通常は、繰越金として翌年度の歳入に編入している自治体がほとんどだと思いますが、ただし書きはどういう場合を想定してるのでしょうか?

御存知方がおられましたら、ご教示願います。

________________________________________

Re: 決算剰余金の処分について

横槍 - 2009/09/10(Thu) No.16643

以下の過去スレが参考になるのではないでしょうか?

以下の過去スレが参考になるのではないでしょうか?

________________________________________

Re: 決算剰余金の処分について

クルクル曹長 - 2009/09/10(Thu) No.16644

横槍さんがお示しの過去スレにも出てきますが、

剰余金は地方財政法第7条によって「2分の1を下らない額」を積み立て、または地方債償還財源に充てなければなりません。

一旦、繰り越してから積み立てることも可能ですが、直接基金に編入することも可能となるよう規定しています。

その場合、決算書の「実質収支に関する調書」に記載され、繰り越しされる額が減少します。

________________________________________

Re: 決算剰余金の処分について

平平 - 2009/09/10(Thu) No.16660

みなさん、早速にありがとうございます。

直接基金に編入できることはわかるのですが、繰り越さずに基金に編入するのはどういう場合を想定しているのでしょうか?

それぞれの自治体の事情によると言えばそれまでですが、地方財務実務提要によれば、233条の2ただし書き規定は、総計予算主義の例外をなすとあります。

どういう場合に例外規定を使用するのか、疑問に思い、みなさんにお聞きしたところです。

________________________________________

Re: 決算剰余金の処分について

chibita - 2009/09/10(Thu) No.16666

平平さんへ

>通常は、繰越金として翌年度の歳入に編入している自治体がほとんどだと思いますが、

ここの認識が違っています。

本市も決算処理は、この但し書きで行っていますし、決算統計の実質収支額と積立金等の比較から類推するに、都道府県の1/3程度、市では半数近い団体が、毎年度この但し書きを利用して決算処理をしていると思います。

「剰余金は地方財政法第7条によって「2分の1を下らない額」を積み立て、または地方債償還財源に充てなければなりません」から、財政調整基金条例に積立に関する条文を入れることにより、補正等を行わずにこの但し書きによる手続きで、簡単、確実に地財法に沿った決算処理ができますから。(但し、実質単年度収支はこれをすると悪化しますが・・・)

・・・

|

|

| Trackback ( )

|

親戚や知人が銀行など金融機関からお金を借りる際に、頼まれて保証人になるこの具体的な事例はあまり表に出ない。

でも、時々聞くのは、保証人になったばかりに、借主の経営破たんや事業の失敗で

借金の返済の肩代わりを要求されその返済で大変な目に合った、財産をとられた・・・・そんな話。

二重に借金苦を生む日本の「保証人制度」。

この個人保証の制度を廃止しようという話が進んでいる。

ここ山県市議会にも県の弁護士会から「意見書を出して」との旨の陳情書が来た。

それで、一昨日の議会の常任委員会で提案(することに)した。

私は委員ではないので傍聴席から趣旨説明をして、委員からの質疑に応ずる。

いつくかの質疑があり、反対討論はなく、賛成討論があっただけで、全会一致で可決、採択された。

「寺町さんが出してきた意見書だから賛成とか反対とか、というのでなく、

弁護士会のこの意見はもっともで、私も提案しようと思っていたので賛成」

という意見があった。

通常は、委員会が通れば本会議で覆ることはない。

6月28日(金)の本会議で採決される。

なお、同種の意見書は今年3月の岐阜県議会でも、請願を受けて、意見書が採択されているところ、

その前文がとても分かりやすいので、その旨をスライドした。

なぜかという場、案件の性質からして、どこでも背景や事情は大差ないから。

あと、各地の弁護士会などが出している見解も引用、記録しておく。

●人気ブログランキング = 今、2位あたり

★携帯でも クリック可にしました →→ 携帯でまずここをクリックし、次に出てくる「リンク先に移動」をクリックして頂くだけで「10点」 ←←

★パソコンは こちらをクリックしてください →→ ←←このワン・クリックだけで10点 ←←このワン・クリックだけで10点

一昨日6月21日の常任委員会で全会一致で可決された意見書の案 ↓

個人保証の原則廃止を求める意見書(案)

現在、法務大臣の諮問機関である法制審議会民法部会において、金融機関が事業者に融資する際に求めてきた「個人保証」を、原則として認めない方向で検討が進められている。

この個人保証については、保証人の破産・個人再生申立ての主要な原因になっており、また、内閣府の「平成24年版自殺対策白書」によると、年間3万人を超える自殺者のうち、経済・生活問題を原因とする自殺は約28%を占め、保証人としての責任を苦に命を絶ってしまう人が少なからず含まれていることがうかがわれる等、保証人のみならず、その親族等の人生にも破壊的な影響を及ぼしている。

加えて、金融実務では、例えば、信用保証協会が行う保証制度では、原則として経営者本人以外の第三者を保証人として求めておらず、金融庁も、金融機関に対する監督指針において、経営者以外の第三者の連帯保証を求めないことを原則とする融資慣行の確立を求める等、経営者保証を除き、個人保証を原則として廃止する方向に進みつつある。

一方、経営者保証は、中小企業の約75%が提供し、企業規模が小さくなるほどその傾向は顕著で、さらに個人保証の有無は、金利、融資金額、融資の可否判断等に影響を及ぼす等、一般的に利用されているのが実態であり、安易な個人保証制度の撤廃や一律的な保証の制限は、結果的に事業者の与信の縮小や経営規律の低下を招くこととなり、事業者の資金繰りに悪影響を及ぼすことが懸念される。

よって、国においては、事業者の資金繰りや金融機関の融資に支障が生じることのないよう、事業者及び金融機関等へ所要の措置を講じることを前提に、深刻な被害と社会的損失を発生させている個人保証について、次の事項により対応することを強く求める。

記

1 個人保証を原則として廃止すること。

2 個人保証の例外は、経営者保証等極めて限定的なものに限るものとすること。

3 例外として許容される個人保証においても、次に掲げる保証人保護の制度を設ける こと。

(1)現行民法に定める貸金等根保証契約における規律(民法第465条の2から第465条の5)を個人が保証人となる場合のすべての根保証契約に及ぼすものとすること。

(2)債権者は、保証契約を締結するときは、保証人となろうとする者に対する説明義務や債務者の支払能力に関する情報提供義務を負い、債権者がその義務に違反した場合は、保証人は保証契約を取り消すことができるものとすること。

(3)債権者は、保証契約の締結後、保証人に対し、主たる債務者の遅滞情報を通知する義務を負うこと。

(4)過大な保証を禁止する規定や保証債務の責任を減免する規定を設けること。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

平成25年6月 日

岐阜県山県市議会

(提出先)

衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、法務大臣、財務大臣、経済産業大臣

|

●個人保証制度の原則的な廃止を求めています。

補償被害 /東北弁護士会

東北弁護士会連合会は,2012年7月,個人保証の原則的な廃止を求める決議を採択しました。

個人保証は昔からありましたが,だから良き伝統というものでもありません。民法(債権関係)の改正の機会に,保証人になって苦しんだり,保証人に迷惑をかけることを悩んだりすることがない社会を実現しませんか。

私たちは,[1]個人保証を原則として廃止すること,例外を認めるにしても,[2]その範囲を吟味すること,[3]個人保証人の支払能力を超える保証を禁止すること, [4]保証契約を締結する際,保証契約中,そして,保証債務の請求を受けた際,それぞれの局面での保証人保護の充実を図ることを求めています。

目 次

保証被害の現状

何故,今,個人保証の廃止が必要なのでしょうか?

個人保証を廃止すると,貸し渋りなどの懸念はないのでしょうか?

社長などの経営者の保証も廃止するのでしょうか?

住む家が借りられなくなる心配はないのでしょうか?

払いきれない金額の保証は許されるものでしょうか?

保証人にリスクを説明すべきではないでしょうか?

保証人の自覚を確保する方策も必要ではないでしょうか?

保証した後は,何の連絡もないのが当たり前でしょうか?

弁護士会などの意見は?

国会決議

保証(資料編) 保証(検討状況)

第1章 保証被害の現状

個人保証は古来から存在し,国民が広く理解する身近な制度という指摘もあります。しかし,現実には,保証の際,金銭的な負担も,手続き上の特段の面倒も伴わず,実際に保証履行を求められることなく終わることも少なくないことから,熟慮なく,断りきれずに,保証人となる傾向は否定し難いものです。

そして,保証の危険を認識していなかった個人の保証人が,突然あるいは忘れた頃に,多額の想定していなかった保証債務の履行を求められ,家族,親族を巻き込んだ生活破壊,人間関係崩壊に追い込まれる事例が後を絶たず,自殺の大きな要因ともなっており,事業の再建などを妨げ,不良債権化が進行します。

破産などの経済破綻の原因となっています。

保証債務や第三者の負債の肩代わりを原因として破産等の手続を申し立てた人が破産債務者の約25%,また,個人再生申立債務者の約16%となっています(日本弁護士連合会消費者問題対策委員会編「2008年破産事件及び個人再生事件記録調査」)。

倒産時の心配事となっています。

経営者が「倒産するにあたって最も心配したこと」は,「従業員の失業(23.8%)」に次いで,「保証人への影響(21.3%)」となり,「家族への影響(19.5%)」よりも多くなっています(「2002年事業再挑戦に関する実態調査」(中小企業庁「2003年中小企業白書」に引用))。

自殺の原因となっています。

政府の自殺対策緊急戦略チーム「自殺対策100日プラン(2009年11月27日)」では,「連帯保証人制度」「政府系金融機関の個人保証(連帯保証)」について,「制度・慣行にまで踏み込んだ対策に向けて検討する」とされています。

保証被害に関する集会では,高齢の親族(保証人)が自宅を失うことを心配した借主(夫)が,生命保険金で借金を支払うよう妻に頼んだ遺書を残して命を絶った事例なども報告されています。

事業の再建などを妨げ,不良債権化を深刻化させる危険

経営者が保証履行請求を心配し,事業再生の早期着手に踏み切れないという傾向を助長し,企業の再建が困難となるという問題,支払能力を超えた保証債務の履行を求められ,経営者として再起を図るチャンスを失ったり,社会生活を営む基盤すら失うような悲劇的な事態を招来することも指摘されています(2003年7月 金融庁,2011年4月 中小企業庁)。

第2章 何故,今,個人保証の廃止が必要なのでしょうか? 保証被害の深刻さを踏まえると,その根絶は急務で,保証被害防止の為には,個人保証の原則廃止は喫緊の課題です。金融実務の動向,債権法改正の論議状況などに鑑みると,個人保証の原則廃止,保証人保護の実効的な方策などを検討するのに相応しい時期であり,また,民法(債権関係)の改正という,この機会を逃すわけには行かないのです。

法務省が募集した「民法(債権関係)の改正に関する中間的な論点整理」に対するパブリックコメント(628頁)にも,個人保証の廃止を求め,また,保証人保護策の充実強化を求める多数の意見が寄せられました。保証被害の実態を踏まえ,個人保証は,「現代の法的人質」などという厳しい意見も出されています。

金融機関は,個人保証の廃止には消極論のようですが,「保証人保護をないがしろにすべきではないことは異論がない。銀行実務も,監督規制上の取扱いも含めて,特に個人保証への取扱いには慎重な対応を行っているところである。」「企業金融の保証の際には,経営者やオーナー等の内部関係者以外の第三者の個人保証を取ることは銀行としても原則抑制して対応している」との意見(パブリックコメント) を述べています。

個人保証の問題は,少なくとも,過去10年来(日本弁護士連合会としては,2000年の統一的・総合的な消費者信用法に関する日弁連決議,2003年の統一消費者信用法要綱以来),金融実務を含め,個人保証に重大な問題があるという共通認識が形成されてきたところだと思います。

第3章 個人保証を廃止すると,貸し渋りや債務者のモラルハザードなどの懸念はないのでしょうか?

金融実務では,経営者以外の個人第三者保証を原則的に廃止しても,貸し渋りなどの問題が生じることは考えられません。

既に,政府系金融機関は第三者保証人は原則として徴求していません。民間の金融機関も,既に,第三者保証人の徴求には抑制的な対応をとっており,2011年7月以降は,金融庁の監督指針でも,第三者保証人を徴求することが原則として禁止され,金融実務においては,人的保証に頼らない融資慣行が確立されつつあります。

政府系金融機関は第三者保証人を求めていません

2008年(平成20年)以降,信用保証協会は,保証申込のあった案件について,経営者本人以外の第三者を保証人として求めることを原則禁止しています(2008年3月31日,中小企業庁ウェブサイト)。

政府系金融機関では,借り手中小企業が行う事業の協力者や支援者から積極的な申し出があったという例外的な対応を除いて,経営者に関与する第三者への保証人徴求は行っていないません。上記政府系金融機関による取組みもあり,引き続き代表者保証を求める金融慣行は変わりないものの,近年,第三者保証人を徴求する金融慣行は少なくなりつつあります(2011年4月 中小企業庁)。

保証に頼らない融資慣行の確立

金融庁は2011年7月14日付の「主要行等向けの総合的な監督指針」(Ⅲ―3-3-1-2)及び「中小・地域金融機関向けの監督指針」(Ⅲ―7-2))で,「経営者以外の第三者の個人連帯保証を求めないことを原則とする融資慣行の確立」を明記しました。

上記監督指針は,金融機関に対し,「経営者以外の第三者の個人連帯保証を求めないことを原則とする融資慣行を確立し,また,保証履行時における保証人の資産・収入を踏まえた対応を促進する」という政策趣旨に鑑み,適切に取り組むことを求めています。

保証に頼らない融資が可能となってきています。

金融庁の監督指針は「事業からのキャッシュフローを重視し,担保・保証に過度に依存しない融資の促進を図る」ことを求めています。

2004年,「動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律」の改正で,法人(会社)がなす動産の譲渡について,登記によって対抗要件を備えることを可能とし,債務者が特定していない将来債権の譲渡についても,登記によって対抗要件を備えることが可能となりました。

立法趣旨について,法務大臣は「企業金融の在り方について,不動産担保や個人保証に過度に依存した資金調達手法を見直す必要があると指摘されており,企業資産のうちこれまで十分に活用されてこなかった不動産以外の資産,具体的には動産や債権を担保目的又は流動化目的で譲渡することによって資金を調達する方法が注目を集めており」,現行法の問題点を改正すると述べています(平成16年11月2日,参議院法務委員会)。

また,保証・担保に依存しない新しい融資慣行や手法として,「中小企業庁では,不動産担保に依らない保証・融資を推し進めている。信用保証協会においては,不動産に依らず在庫や売掛債権を担保とした融資を推進するべく『流動資産担保融資(ABL)保証制度』を実施しており、これまで累計で約2 兆5,800 億円の実績を上げている」(2011年4月 中小企業庁)ことが報告されています。

報道でも,「津波被害で土地評価額が下がるなか,新たな融資手法で企業の資金需要にこたえる」べく,「東日本大震災の被災地の金融機関の間で、設備や在庫などを担保に資金を貸す動産・債権担保融資(ABL)の活用が広がっている」こと(日本経済新聞2012年8月20日)が報じらています。

第4章 社長などの経営者の保証も廃止するのでしょうか?

経営者が保証するのは当たり前?

金融機関が中小企業の経営者に個人保証を求める主な理由は,①中小企業は所有と経営が一体化しており,保証契約によって経営者に経営責任を自覚し,責任を履行してもらう必要がある。②中小企業の財務データには信頼がおけず,また,経営監視にはコストがかかる。③中小企業の信用力を個人資産によって補完し,同時に回収時における保全を強化するなどの目的があるなどとされています。

特に,悪質な経営者は,危機に際し,会社資産を経営者やその家族らに流出させ,隠匿することが憂慮され,詐害行為取消訴訟(隠匿財産の取り戻しの裁判),法人格否認訴訟(会社の借金を経営者らに負担させる裁判)などの面倒を考えると,経営者保証が必要だとも指摘されています。

しかし,経営者保証が広く用いられる場合には,・・・・・・(略)・・・

第5章 住む家が借りられなくなる心配はないのでしょうか?

借家の保証人になると・・・

職場の同僚,交際相手,友人などに頼まれて,借家の保証人になって,何年も経って,勤務先も変わり,別れて,付き合いもなくなって,保証したことも忘れ去っていた頃になって,多額の未払家賃,原状回復費(引越代,修理代など)を請求されたり,時には,裁判所から呼び出しを受けることもあります。百万円を越える請求も珍しくはありません。

・・・・・(略)・・・

扶養義務者が保証人となるのであればともかく,上記のように借家の個人保証にも大きな問題があります。しかし,わが国の住宅政策の水準,住宅事情の現状などを踏まえ,個人保証を認めないと,住む家が借りれないのではないかと心配する意見もあって,借家の個人保証を廃止する合意は得られていません。

個人保証人に頼らなくとも家に住める社会

パブリックコメント(中間論点整理)でも,何故,家主は三重の保障(敷金+連帯保証人+保証会社)で守られなければならないのかなどという厳しい意見も出ていました。私たちの社会にふさわしい住宅政策を推進しつつ,個人保証に頼らなくとも,屋根のある家に住める国づくりが求められているのではないでしょうか。

第6章 払いきれない金額の保証は許されるものでしょうか?

個人保証制度が残ると,貸主(銀行など)から保証に伴う危険などを説明されても,人間関係上(友人,親類など),あるいは立場上(経営者など),保証を拒めずに契約に応じ,後に払い切れない金額の保証債務を負って,経済的な破綻に追い込まれてしまうという問題はなくなりません。 特に,経営者保証や借家保証,個人間の金銭貸借保証などの例外を許容する場合には,この問題は顕著です。

・・・・・・・(略)・・・

外国では・・・

フランスでは,「自然人[個人]によってなされた保証契約につき,その締結時において保証人の約務が保証人の財産及び収入に対し明白に比例性を欠いていたときは,保証人が請求された時点で保証人の財産がその債務を実現させることを許容する場合でない限り,その保証契約を主張することができない」(消費法典L313-10条)と定められています。

同じく同国では「保証から生じる債務の総額は,消費法典L331-2条において定められた最低限度の財産を,保証人となった自然人[個人]から奪う結果を生ぜしめることはできない」(民法典2301条)と定められています。

第7章 保証人にリスクを説明すべきではないでしょうか?

・・・・・(略)・・・

第9章 保証した後は,何の連絡もないのが当たり前でしょうか?・・・・・(略)・・・

・・・・・・(略)・・・

|

● 個人保証の原則廃止を求める意見書

当会は、2013年6月11日開催の常議員会の審議を経て、標記意見をとりまとめました。

個人保証の原則廃止を求める意見書

2013(平成25)年6月11日

衆議院議長 伊吹文明 殿

参議院議長 平田健二 殿

法務大臣 谷垣禎一 殿

東京弁護士会

会長 菊 地 裕太郎

第1 意見の趣旨

法制審議会民法(債権関係)部会において検討されている民法(債権関係)の改正

にあたり,保証制度に関する改正として下記の内容を実現することを求める。

記

1 個人保証を原則として廃止すること。

2 個人保証の例外を設けるにあたっては,次に掲げる経営者保証等極めて限定的な場

合に限ること。

① 主債務者が事業者である保証契約において,保証人が当該業務を自ら執行する者

(株式会社の代表取締役等)であるとき

② 居住用建物賃貸借契約において,賃借人が負担すべき債務を主たる債務とすると

き

3 例外として許容される個人保証においても,以下に掲げる保証人保護の制度を設け

ること。

(1)現行民法に定める貸金等根保証契約における規律(民法465条の2ないし46

5条の5)を個人が保証人となる場合のすべての根保証契約に及ぼすものとする

こと。

(2)債権者は,保証契約を締結するときは,保証人となろうとする者に対する説明義

務や債務者の支払能力に関する情報提供義務を負い,債権者がその義務に違反し

た場合は,保証人は保証契約を取消すことができるものとすること。

(3)債権者は,保証契約の締結後,保証人に対し,主たる債務者の遅延情報を通知す

る義務を負うこと。

(4)過大な保証を禁止する規定や保証債務の責任を減免する規定を設けること。

なお,上記の一部はすでに同部会の中間試案でも盛り込まれており,本会はその

方向性に賛同するとともに,その他についても今後同部会において実現に向けさら

に審議が深められることを望むものであることを申し添える。

第2 意見の理由

1 改正の必要性(個人保証の弊害)について

個人保証は,長年にわたり,我が国の金融実務や各種の契約関係において,幅広く

利用されてきた債務担保の手段であるが,その情誼性・未必性・無償性・軽率性など

の特性に由来する様々な悲劇やトラブルをしばしば引き起こしてきた。

すなわち,個人保証は,親類や友人など親しい間柄にある主債務者から,「絶対に

迷惑はかけないので協力してほしい。」などと懇願されるとこれを無碍に断りづらい

という心理的な抵抗感が生じやすく(情誼性),保証契約締結の時点では契約書作成

等に協力することのほか財産の拠出等の目に見える形での具体的な負担を強いられ

ることはなく,主債務の完済等により保証債務の負担が現実化せずに済むケースも少

なくないことなどから,将来の負担の危険性を必ずしも現実的なものと認識すること

のないまま保証契約に応じてしまいがち(未必性)という傾向が強い。

また,個人保証は,将来大きな財産負担を強いられるリスクを伴うものであるにも

関わらず,保証人がそのようなリスクに対応する対価を得ることは稀であり,むしろ

無償でこれを引き受けることが圧倒的に多いというが実情であるが(無償性),その

ような無償性や未必性が相まって,危険性を過小評価して軽率かつ安易に保証契約に

応じてしまう保証人が極めて多いという現実がある(軽率性)。

しかしながら,そのように必ずしも十分にその危険性を認識しないまま保証契約に

応じた保証人は,いざ保証債務が現実する事態に直面すると,想定を大きく超える債

務の負担を強いられ,それが引き金となって経済的な破綻に追い込まれるというケー

スが非常に多く,保証債務の存在を背景に抱えた自殺者が後を絶たない,ということ

もまた事実である。

このように保証債務を原因とする経済破綻が多いことについては,日本弁護士連合

会消費者問題対策委員会編「2011年破産事件及び個人再生事件記録調査」によれ

ば,破産においては約19%,個人再生においては約9%が保証等を原因としている

ことからも明白である。また,内閣府の「平成24年版自殺対策白書」によると,2

011(平成23)年の自殺者のうち,原因・動機特定者において経済・生活問題を

原因とする自殺は約28.4%を占めているが,法的倒産手続の原因に占める保証等

の割合に鑑みれば,経済・生活問題を原因とする自殺の中には保証を理由とするもの

が相当数含まれているものと推測される。

さらに,個人保証の問題点としては,事業再生の早期着手に踏み切れない傾向を助

長する,経営者としての再起を図るチャンスを失うなどの点が指摘される。

以上のような個人保証の問題点や弊害の実態に鑑みれば,個人保証の原則禁止や新

たな保証人保護規定を設けるなどの抜本的な改正を図るべきであることは明らかで

ある。

2 個人保証を原則廃止した場合の金融実務への影響について

他方で,個人保証を禁止することや保証人保護を強化することに対しては,資金需

要者への貸し渋りや債権者,債務者の負担増加などの懸念があるという指摘もなされ

ている。

しかしながら,平成18年以降,各地の信用保証協会は,保証申込のあった案件に

ついて,原則として,経営者本人以外の第三者を保証人として求めていない。金融庁

も平成23年7月14日付で「主要行等向けの総合的な監督指針」及び「中小・地域

金融機関向けの監督指針」を改正し,「経営者以外の第三者の個人連帯保証を求めな

いことを原則とする融資慣行の確立」を明記し,民間の金融機関に対し,同原則に沿

った対応を求めている。

そのほか,不動産担保や個人保証に過度に依存した資金調達方法を見直すべく,平

成10年に制定された「債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律」が,

平成16年に改正され,法人がなす動産の譲渡について,登記によって対抗要件を備

えることを可能とし,債務者が特定していない将来債権の譲渡についても,登記によ

って対抗要件を備えることを可能とする法整備が行われるなどしている。

このように,現在の金融実務においては,既に人的保証に頼らない実務慣行が確立

されつつあることに照らし,個人保証の禁止や保証人保護の強化をすることによる金

融実務への影響を過大視することはできず,むしろ第三者保証人非徴求などの実務運

用を,個人保証の原則禁止という形で法律上も明確にすべきである。

3 経営者保証等の例外について

・・・・・(略)・・・

|

| Trackback ( )

|

一昨日から、11日に通告した一般質問を載せている。

一部の関連資料もリンクなどして。

今日は、役所の中にありがちな、一つの所属(課)の中での無駄や不要な事務のこと。

そして、これまたありがちな「縦割り」弊害のこととその解消のこと。

所属(課)の中の無駄の話は、水道や下水道の申請をする際に、

水道は水道の配管だけの図面を求め、下水は下水の配管だけの別の図面を求めている山県市。

両方を書き込んだ同一図面1枚にすれば、申請する側も役所側も楽になるのに・・・。

縦割りの問題。

今年は自治体合併10周年、ということでいろいろな企画がされている。

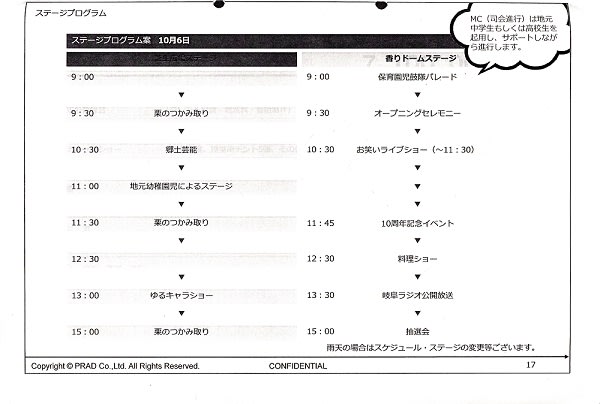

例えば、として採りあげるのは「10月に予定の3つの事業のうちの2つの事業」。

一番メインの「式典」、これまた、長年馴染みで何万にも集まる「栗まつり」。

これを10月の別の日に組んでいる。

「栗まつり」の担当課は、「今ならプログラムを変更して一緒に入れることは可能」というが、

式典の担当課は・・・

最終的には、市長の決断次第なのは明らか。

ところで、昨日は岐阜で36度の猛暑。

朝、来る17日月曜日の本会議での議案質疑の通告書をメールで送っておいて、

そのあと、午前中畑仕事。

10時半あたりからは、20分から30分で影に入って小休止、

塩を少しだけいれて凍らせたお茶を午前中で2リットルを飲んだ。

●人気ブログランキング = 今、4位あたり

★携帯でも クリック可にしました →→ 携帯でまずここをクリックし、次に出てくる「リンク先に移動」をクリックして頂くだけで「10点」 ←←

★パソコンは こちらをクリックしてください →→ ←←このワン・クリックだけで10点 ←←このワン・クリックだけで10点

6月11日に提出した私の一般質問の通告のタイトルと答弁者

質問番号1番 「市長や市の情報発信力は乏しいと映る」 (答弁者/市長) (昨日13日のブログ)

質問番号2番 「男女平等施策の立脚点は後ろすぎないか」 (答弁者/企画財政課長、市長) (一昨日12日のブログ

質問番号3番 「事務事業の合理化、簡素化の更なる推進を」 (答弁者/水道課長、市長) (今日14日のブログ)

|

● 一般質問通告文 3番 「事務事業の合理化、簡素化の更なる推進を」 印刷用・PDF 171KB /2013年6月議会

質問番号3番 答弁者 水道課長、市長

質問事項 事務事業の合理化、簡素化の更なる推進を

《質問要旨》事務事業の合理化や簡素化は自治体にとって急務なことである。

そこで、市の現状について、具体的なことから問い、次に、課横断的な事例や全体的なことを問う。

1.まず水道課長に、水道や下水関係の事務の不合理について問う。

山県市内の水道の工事の申請(「給水装置工事施工申請書」)と

下水の工事の申請(公共下水は「排水設備等計画確認申請書」)(農業集落排水は「排水設備工事等申請書」)に不要な書類を求めているので改善を求める。

水道を使えば下水に流れるという当然の原理からして、給水と排水の設備・配管関係は不可分である。

この工事の申請に関して、「給水」(水道)と「排水」(下水)の配管関係などが一枚の図面に書き込まれていれば

諸点の「確認」や「チェック」の際にも一目瞭然なので、合理的と思われるところ、

山県市は、水道の申請には水道の配管だけの図面、下水の申請には下水施設の配管だけの図面を要求している。

この分離した図面が不合理であることは明白であるが、別々の図面は、

市民や市民からの依頼を受けた認定業者にとっても余分な負担であるから、「規制緩和」が求められる今の時代状況に照らしても不適切である。

この「異なる図面」等は、行政側にとって、文書の収受、管理、保管において仕事が増えることはあっても減ることはないから、

現在の書式を継続する意味はない。

なお、以前は、水道課と下水道課が分かれていたから「異なる申請や図面の存在」について弁解の余地があったかもしれないが、

下水道業務が水道課に統合された現在、書類などの一本化に障壁はない。

仮に、障壁があるとすれば、それは業務に追われて余裕がない故に現状追認とならざるを得ない職員状況であろう。

(1)現在の「異なる図面」のメリット、デメリット、あるいは一本化したときのメリット、デメリットはどのようか。

(2)岐阜市など周辺自治体の方式はどのようか。

(3)申請書の記載事項や図面について再検討し、遅くとも次年度からは「異なる図面」等を改め一本化すべきではないか。

2.次に市長に具体的な事業と事務事業の全体的な合理化、簡素化の推進について問う。

(1)組み直ししないと不合理すぎる本年の事業について

本年10月6日に香りドーム周辺において、例年のように予定されている「ふるさと栗まつり」に関して、

計約1700万円の費用のうちの1500万円を市が負担し、約200万円はテナント料等で賄う予算である。

本年は、「合併10周年記念」ともするという。

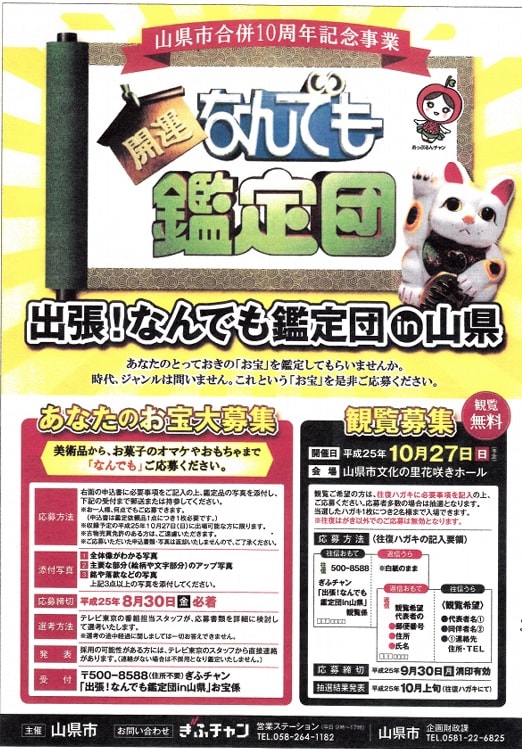

ところで、栗まつりとは別に、花咲きホールにおいて、10月26日の「合併10周年の式典」におおよそ50万円の予算、

翌日27日には「なんでも鑑定団」のテレビ番組に230万円(ないし250万円ほど)が見込まれている。

栗まつりは市外の人も含めて数万人の人出で、山県市民も多数訪れる開かれたイベントである。

それに対して、花咲きホールは定員350人の閉じられたスペースである。

この計画や内容を知った私には、10月6日の栗まつりと26日の式典をそれぞれ別個に開催することには、強い違和感がある。

と、同時に、不合理に思えて仕方ない。

ここでは「なんでも鑑定団」のテレビ番組は別個に見るとしても、10月6日の栗まつりの中に26日予定の式典を組み込むことは、

「合併10周年」をより多くの人に認識し、感慨を持っていただく意味でも好都合である。

閉じた空間と限定された参加者で「仰々しい式典」を極めることより、市民に開かれ、ともに祝う「新しい山県市」を演出することの方が適切であると思う。

この二つが分離して進められているのは、事務事業の合理化、簡素化、そして費用対効果、

しかもより高い効果が得られるように物事を判断するという意識の欠如した市長や職員の意識の問題だ、と言うしかない。

私は、10月26日式典を、10月6日の栗まつりの日程に入れ込むように提案する。

それとも、一緒にすると何か不都合や支障はあるのか。

(2)市役所の各種の事務の見直しについて

先の水道と下水道の申請の図面等の問題は、実は、市役所の仕事全体についても見直すべきことを示している。

市長は、市職員に対して、「新たな気持ち」と「市民目線」で各種の事務の合理化、簡素化を推進するように、改めて、強い姿勢で通知すべきではないか。

以上

|

(関連資料)

●10月27日の記念事業

(写真をクリックすると拡大。写真右下あたりのクリックでさらに拡大)

10月6日の栗まつり のプログラム原案

|

(水道・下水関連資料)

● ○山県市水道事業給水条例/平成15年4月1日/条例第139号

(給水装置の新設等の申込み)

第5条 給水装置の新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去をしようとする者は、管理者の定めるところにより、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。

2 管理者は、前項の申込みに当たり、必要と認めるときは、申込者に利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。

● ○山県市下水道条例/平成19年10月1日/条例第27号

(排水設備等の計画の確認)

第7条 排水設備又は法第24条第1項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水施設(以下これらを「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、規則で定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して提出し、市長の確認を受けなければならない。

2 前項の申請をした者は、同項の申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その変更について書面により届け出て、同項の規定による市長の確認を受けなければならない。ただし、排水設備の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあっては、事前にその旨を市長に届け出ることをもって足りる。

●○山県市下水道条例施行規則/平成19年11月30日/規則第50号

(排水設備等の計画の確認)

第3条 条例第7条の規定により、排水設備等の計画の確認を受けようとする者は、排水設備等(新設・増設・改築)計画確認申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは内容を審査し、適当と認めた場合は排水設備計画確認済通知書(様式第2号)により通知するものとする。

3 申請者は、工事期間中これを確認し易いところに掲示しなければならない。

(排水設備等の工事の完了届及び検査)

第4条 条例第9条第1項に規定する排水設備等の工事が完了した旨の届出は、使用材料を記入した完工図を添えて、工事完了届(様式第3号)を提出し、所定の検査を受けなければならない。ただし、条例第7条の規定により確認許可された設計図と同一施工の場合は、完工図を省略することができる。

|

| Trackback ( )

6月議会の一般質問の通告文を昨日から紹介している。

昨日は、2番目の質問の 「男女平等施策の立脚点は後ろすぎないか」を載せた。

(今、気が付いたけど、印刷用PDFにリンクが成立していなかった(汗))

(理由・・・「データを昨日、ネットにアップすることを忘れたから」。今アップ。申し訳ありません)

今日は、最初に訊く質問、 「市長や市の情報発信力は乏しいと映る」。

昨日のブログにも書いたけど、3月と5月、市長から(一年を振り返って)「もっと厳しい質問をされるかと思った」と2回も言われた。

だから、控えていた姿勢を転じて、今後は厳しい質問も入れていこうと思っている。

言葉できつくするかどうかは単なる表現として、「何を問い、何を答えさせるか」で厳しさを調整するのがスジだろう。

質問の内容の一部は市のWebページ、いわゆるホームページに関すること。

私は面白ことだと思っている一つはランキング。

昨年の事業仕分けの時に何度か見ランキング。

市のWebの各ページのどれの閲覧が多いか、月間のランキングを100位まで出している。

一般質問を通告したのは一昨日11日。

今朝、あちこちのページを開いてみた。

それらの一部にリンクし、ビジュアルに記録しておく。

●人気ブログランキング = 今、3位あたり

★携帯でも クリック可にしました →→ 携帯でまずここをクリックし、次に出てくる「リンク先に移動」をクリックして頂くだけで「10点」 ←←

★パソコンは こちらをクリックしてください →→ ←←このワン・クリックだけで10点 ←←このワン・クリックだけで10点

6月11日に提出した私の一般質問の通告のタイトルと答弁者

質問番号1番 「市長や市の情報発信力は乏しいと映る」 (答弁者/市長) (今日13日のブログ)

質問番号2番 「男女平等施策の立脚点は後ろすぎないか」 (答弁者/企画財政課長、市長) (昨日12日のブログ)

質問番号3番 「事務事業の合理化、簡素化の更なる推進を」 (答弁者/水道課長、市長) (明日14日のブログの予定)

|

● 一般質問通告文 1番 「市長や市の情報発信力は乏しいと映る」 印刷用・PDF 159KB /2013年6月議会

質問番号1番 答弁者 市長

質問事項 市長や市の情報発信力は乏しいと映る

《質問要旨》

基礎自治体としての市町村は、どの自治体にもおおむね共通する基本業務、施策を着実に行うことが必要なのは当然として、

今や、個性的、魅力的な自治体の姿を目指しての自治体間の競争が活発でもある。

その指標の一つは新聞やテレビの報道への出現度あるいは露出度である。

私は、市の広報担当が市に関係した新聞記事などを切り抜き保存しているスクラップ・ブックも見てみた。

林市長の政策や方針が新聞などで注目されるものとして新聞の社会面でとりあげられたのは、

国体とかイベントなどや新聞社の恒例特集などを除くと、「部長制の廃止」のことぐらいと映る。

あまりに、情報発信力が乏しい。

それは、市長の政策にユニークさがない、ということが一つの理由だという人もいる。

私は、それとは別の理由として、「市長自身」、そして連動して「山県市」の情報発信のあり方が最重要なことの一つである、

という認識が欠けていることだと考える。

なすべきことを着実に実行するとして、個性的で魅力的な自治体であることを強く発信することは、

市民の定着、転入者の増加、ひいては企業の誘致にもつながる大事なことの一つだと私は、思う。

そこで、現状を自覚し、奮起してほしいと願い、確認していく。

1. 市や市長がインターネットで「見られている」状況の確認

(1)山県市に関して、市のWebページ、HP全体について、

先月、2013年5月の一日平均のユニーク・アクセス数(重複を除いた純粋な訪問者数)及び

トータル・アクセス数(ページビュー、ヒット数、閲覧数等)は幾つか。

(2)同ページ中の「市長の部屋」に関して、「2012年2月20日更新」とする「プロフィール」には

「市長の部屋にアクセスしていただき、ありがとうございます。」とある。

市長の業務の記録である「市長動静」「市長交際費」を除いた「市長の部屋」の「プロフィール」及び「メッセージ」について、

前項と同じく5月の一日平均のユニーク・アクセス数及びトータル・アクセス数は幾つか。

(3)それら「市」と「市長」へのアクセス数を多いと評価するか、低いと評価するか。

低いなら、対策をどうするか。

2. 市長から市民への発信について

市民が「市長は今日は何をしているのかな」とか「今日は何を考えているのかな」等興味を持って意識がつながるように、

情報発信することも市長の大切なリーダーシップだ。

しかし、市長は、ブログ(あるいは、HP、ツイッター、フェイスブック)をやっているように見受けない。

市長として、市民や、市外や県外の人に対して、それら発信ツールを使わない理由は何か。

林市長もブログ等を速やかに開設し、更新して、情報発信すべきではないか。

3. 市長から市の職員への発信について

(1)市長は、市役所のトップとして、自らの思いを職員に伝えることは、積極的に行っていると思うが、

自らの思いが伝わった仕事を職員がしてくれていると受け止めているか否か。

いないなら、その理由は何だと分析するか。

(2) 役所のシステムの中で、速やかに、かつ、効率的に職員に市長の方針や意向を伝えたり、

市長の求めたことへの職員の履行・達成状況の確認などに、インターネット(イントラネット)のツールである「メール」を活用することは今や当然の時代。

しかし、市長は、職員に市長らの意向を伝える手段として「メール」というツールを使っていない。

使わない理由は何か。

速やかに採り入れるべきではないか。

4.報道機関との関係について

(1)市長に就任する前の役所職員時代の林氏の「記者会見」のおおよその回数。

市長就任後の市長自身の「記者会見」の回数。

(2)情報発信の前提として、報道機関との協調関係は重要だ。

インターネットとFAXが使える程度で良いから、そして、小さい部屋でも良いから、

まず、市役所内に記者の仕事場所としての「記者室」を確保すべきではないか。

以上

|

以下、2013年6月13日(木)現在のデータ (朝5時台)

(どの写真もクリックすると拡大。写真右下あたりのクリックでさらに拡大)

| Trackback ( )

山県市議会の6月議会・定例会は6月10日に開会。

11日12時が一般質問の通告期限。私は6番目だった。

一般質問の本番は6月26日(水)。

たぶん午後2時から2時半あたりのころになると見込まれる。

通告した質問の内容や関連データは、今日のブログから紹介。

今日は、男女平等施策やDVの関連のこと。

通告文を載せ、そのあとに、通告文の立論や組み立ての作成にあたって調べた資料などの一部にもリンクし、あるいは抜粋しておく。

実は、3月と5月、市長から(一年を振り返って)「もっと厳しい質問をされるかと思った」「意外と厳しくなかった」と2回も言われたので、

少し控えていた姿勢を転じて、今後は厳しい質問も入れようと思っている。

言葉というのは妙なもので、言葉の一部の表現を変えるだけで、厳しそうに映る。

今日のブログに載せる男女平等施策やDVの問題は、言葉じりを強く、厳しくしただけで、内容的には厳しくはない。

明日載せる予定の「情報発信力」に関する市長のへの質問は、自分としては厳しく作ったつもり。

これで「厳しくない」と言われたら、次は・・・

●人気ブログランキング = 今、3位あたり

★携帯でも クリック可にしました →→ 携帯でまずここをクリックし、次に出てくる「リンク先に移動」をクリックして頂くだけで「10点」 ←←

★パソコンは こちらをクリックしてください →→ ←←このワン・クリックだけで10点 ←←このワン・クリックだけで10点

6月11日に提出した私の一般質問の通告のタイトルと答弁者

質問番号1番 「市長や市の情報発信力は乏しいと映る」 (答弁者/市長) (明日3日のブログ)

質問番号2番 「男女平等施策の立脚点は後ろすぎないか」 (答弁者/企画財政課長、市長) (今日2日のブログ)

質問番号3番 「事務事業の合理化、簡素化の更なる推進を」 (答弁者/水道課長、市長) (明後日4日のブログ)

|

● 一般質問通告文 2番 「男女平等施策の立脚点は後ろすぎないか」 印刷用・PDF 174KB /2013年6月議会

質問番号2番 答弁者 企画財政課長、市長

質問事項 男女平等施策の立脚点は後ろすぎないか

《質問要旨》憲法第14条は「すべて国民は、法の下に平等であって・・・性別、社会的身分又は門地により

・・・経済的又は社会的関係において、差別されない。」と「国民の権利及び義務」の根本原則を明らかにしている。

とはいえ、平等の実態が伴わない日本の現実があるから、国や県も各地の市町村も施策を進めている。

その場合に、基本的な立ち位置は最も重要なので、山県市の市長や市の男女平等の現状と今後を問う。

まず、企画財政課長に問う。

1.(1)市の男女共同の推進に関する会議の検討内容や状況はどのようか。

(2)男女平等施策に関する条例の趣旨や内容の見込み、制定時期の予定はどのようか。

2.「山県市男女共同プラン」の中には

第1次プランでは、「男女各委員の登用率目標30%」、

第2次プランでは、「女性委員の登用率目標35%」とある。

この30%から35%へと数値目標を上乗せした理由はなにか。

そもそも、第1次プランの成果として、スタート時「○○%」だったものが、終了時「○○%」の実績だったか。

そして、今時点では「○○%」の状態か。

(第1次プランは2007年度・H19年度から5年間)

(第2次プランは2012年度・H24年度から5年間)

以下、市長に、基本部分あるいは市役所機構における共通部分について問う。

3.前項の「登用」という言葉には大きな問題を感じる。

言葉は大事である。「登」ということの原点には、「官(役所)が上、民(一般人)が下」などの価値観を前提に、

人を官職などに取り立て、また、人をそれまでより高い地位に引き上げて用いる、というような意味あいがある。

「登用」は上下関係の世界の言葉だ。

だから、憲法に言う「平等」社会を目指す政策において、この「登用する」という言葉は極めて不適切だ。

そこで提案する。「起用」という言葉は「今まで用いられなかった人を取り立てて用いること」等の意味がある。

今後は、山県市役所の文書は、「登用」をやめ、「起用」という用語に統一すべきではないか。

4.そももそ、男女に関する施策は、現状が平等ではないからこれを改めようという積極性と将来改革の意識が基本にある。

自治体の男女共同施策の条例についてインターネットで見ると、「男女共同推進条例」などの名称は少なくない。

他方で、「男女平等条例」「男女平等推進条例」「男女平等参画基本条例」なども少なくない。

「名は体を表す」、つまり、名称は、その中身や性質を的確に表すことが多いといわれる。

特に条例ともなれば名称は大事。

男女平等が実現していない社会だからこそ、条例を定めていこうというのが制定趣旨なのは当然。

だから、名称も内容も将来を見越した目標を掲げるのが素直な考え方だ。

条例提案権を有する市長の方針として、「男女平等」を冠した条例名としてはどうか。

5.防災という観点おいても、男女共同、平等の理念や視点が不可欠なことが東日本大震災での避難や復興の経験から、より強く認識されている。

内閣府男女共同参画局がつい先日5月31日に「男女共同参画の視点からの防災・復興の取組指針」を発表した。

災害は、市全体に関わり、しかも、いつ来るかわからない以上、この指針の考え方を「市政全般」に速やかに採り入れていくべきではないか。

6.「男女平等」の反面の一つの象徴がDV(配偶者からの暴力)ともいえる。

DV防止法(配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律/2002年施行)は、2007年7月に改正され、

市町村は、DV防止と被害者の保護に関する「基本計画の策定」と「配偶者暴力相談支援センターの設置」について努力義務を負うことになった。

しかし、市は未だに「山県市の基本計画」を定めず、「配偶者暴力相談支援センター」も設置していない。

原因につき、私には、市長の認識が薄いからだと映る。

市長として、策定及び設置していない理由は何か。

策定及び設置のための今後の進め方を明らかにされたい。

7.また、同法は、被害者保護を適切に行うため市町村や県、警察などの関係機関に連携、協力する努力義務を課し、

岐阜県は警察や相談機関、弁護士、医療機関などが集う「協議会」を「市町村ごと」に設置するよう求めている。

しかし、市は未だに「協議会」を設置していない。原因につき、私には、市長の認識が薄いからだと映る。

市長として。設置していない理由は何か。

設置のための今後の進め方を明らかにされたい。

以上

|

(関連資料)

● 山県市男女共同参画プラン /2013年02月21日更新

山県市男女共同参画プラン(平成19年度~平成23年度)

山県市男女共同参画プラン (PDF:1.83 MB )

山県市男女共同参画プラン ダイジェスト版 (PDF:1.61 MB )

2007年度(平成19年度)から

2011年度(平成23年度)までの5年間

本計画は、「山県市男女共同参画に関する市民意識調査」※1 の結果

及び、男女共同参画推進懇話会の提言等をもとに、男女が互いに人権

を尊重しつつ喜びも責任も分かち合い、個性と能力を十分に発揮する

ことができる男女共同参画社会の実現にむけて、行政機関が率先して

取り組むべき施策を中心に策定しました。

山県市では、男女共同参画社会を実現するため、国の「男女共同参

画社会基本法」や岐阜県の「岐阜県男女共同参画計画」を踏まえ、

基本理念を次のように掲げます

第2次山県市男女共同参画プラン(平成24年度~平成28年度)

第2次山県市男女共同参画プラン (PDF:6.54 MB )

第2次山県市男女共同参画プラン ダイジェスト版 (PDF:413.89 KB )

男女が互いに人権を尊重しつつ喜び

も責任も分かち合い、個性と能力を十

分に発揮することができる男女共同参

画社会の実現を目指し、山県市では平

成19年3月に「山県市男女共同参画プ

ラン」(計画期間平成19年度〜23年度)

を策定し、さまざまな施策を進めてき

ました。

しかしながら、未だに男女共同参画

が進んでいない分野が数多くあるのが

現状です。

今般、「山県市男女共同参画プラン」

の成果と課題、「山県市男女共同参画に

関する市民意識調査」(平成22年11月実

施)の結果および男女共同参画推進懇

話会の提言などをもとに「第2次山県

市男女共同参画プラン」を策定しまし

た。

この計画は、市が率先して取り組む

べき施策とともに、市民、事業者、行

政が一体となって取り組むための指針

となる計画です。

・・・・・

|

● 男女共同参画の視点からの防災・復興の取組指針 /平成25年5月31日 /内閣府男女共同参画局

● 同 (概要)/ 平成25年5月 内閣府男女共同参画局

<背景>

2

東日本大震災において、衛生用品等の生活必需品が不足したり、授乳や着替えをするための場所がなかったり、

「女性だから」ということで当然のように食事準備や清掃等を割り振られた避難所も見られた。

平常時から、男女共同参画の視点からの災害対応について、関係者が理解しておくことが重要。

<活用方法>

過去の災害対応における経験を基に、男女共同参画の視点から、必要な対策・対応について、予防、応急、復旧・復興等の各段階において地方公共団体が取り組む際の指針となる基本的事項を示すもの。

地域防災計画や避難所運営マニュアル等の作成と見直し、独自の指針やマニュアル等の作成を行い、平常時から男女共同参画の視点からの防災・復興体制を整備することを期待。

<概要>

<基本的な考え方>

1 平常時からの男女共同参画の推進が防災・復興の基盤となる

2 「主体的な担い手」として女性を位置づける

3 災害から受ける影響の男女の違い等に配慮する

4 男女の人権を尊重して安全・安心を確保する

5 民間と行政の協働により男女共同参画を推進する

6 男女共同参画センターや男女共同参画担当部局の役割を位置づける

7 災害時要援護者への対応との連携に留意する

● 男女共同参画の視点からの防災・復興の取組指針 / 平成25年5月/内閣府男女共同参画局

1

はじめに

我が国では、平成7年の阪神・淡路大震災、平成 16 年の新潟県中越地震の経験を踏まえ、

平成17 年に、防災基本計画に男女共同参画の視点を初めて盛り込むとともに、

男女共同参画基本計画(第2次)において、新たな取組を必要とする分野の一つとして防災(災害復興を含む)を位置付けた。

また、第3次男女共同参画基本計画(平成22 年12 月17 日閣議決定)では、

「地域、防災・環境その他の分野における男女共同参画の推進」を新たに重点分野の一つと位置付け、「

地域防災計画等に男女共同参画の視点や高齢者・外国人等の視点が反映されるよう、

地方公共団体に対して要請するなど、その推進を図る」としている。

平成23 年の東日本大震災においては、内閣府は、発災直後から、避難所等での生活に関し、

女性用品の提供、女性や子育てに配慮した避難所の開設及び運営管理、女性に対する暴力を

防ぐための措置、妊婦等への配慮について、関係機関に取組を依頼した。避難所によっては、

衛生用品等の生活必需品が不足したり、授乳や着替えをするための場所がなかったり、「女性

だから」ということで当然のように食事準備や清掃等を割り振られたりしたところも見られ

た。平成24 年に被災地方公共団体を対象に行った調査では、発災直後は現場が混乱しており、

男女共同参画の視点からの取組について文書等で情報が届いても実行するのは困難だったとの意見があった。

平成23 年12 月及び平成24 年9月の中央防災会議において防災基本計画が修正され、避難

所での女性や子育て家庭のニーズへの配慮や、応急仮設住宅の運営管理及び復旧・復興の場

における女性の参画の推進等が位置づけられた。

近年、国際社会において、「災害リスク軽減」(災害が起こる前に、災害に対する脆弱性や

災害リスクの軽減を目的とした対策を講じる、もしくは、自然現象による悪影響や被害を防

ぐ、または最小限にすることを目的とした対策を講じる)という概念とともに、災害に強い

社会の構築には、男女共同参画社会の実現が不可欠であることが強調されている。

本指針は、これらを踏まえ、地方公共団体における男女共同参画の視点からの自主的な取

組を推進する観点から作成したもので、災害リスク軽減に向けた取組の一つでもある。

|

● 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律

配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(平成十三年法律第三十一号)最終改正:平成十九年七月十一日法律第百十三号

(都道府県基本計画等)

第二条の三 都道府県は、基本方針に即して、当該都道府県における配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策の実施に関する基本的な計画(以下この条において「都道府県基本計画」という。)を定めなければならない。

2

都道府県基本計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

一

配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する基本的な方針

二

配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策の実施内容に関する事項

三

その他配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策の実施に関する重要事項

3

市町村(特別区を含む。以下同じ。)は、基本方針に即し、かつ、都道府県基本計画を勘案して、当該市町村における配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策の実施に関する基本的な計画(以下この条において「市町村基本計画」という。)を定めるよう努めなければならない。

(配偶者暴力相談支援センター)

第三条 都道府県は、当該都道府県が設置する婦人相談所その他の適切な施設において、当該各施設が配偶者暴力相談支援センターとしての機能を果たすようにするものとする。

2

市町村は、当該市町村が設置する適切な施設において、当該各施設が配偶者暴力相談支援センターとしての機能を果たすようにするよう努めるものとする。

|

● 岐阜県 データ

○平成19 年7 月のDV 防止法の改正により、市町村は、DV 防止と被害者の保護に関す

る基本計画の策定と配偶者暴力相談支援センターの設置について努力義務を負うことになりました。

|

● 瑞穂市 データ

配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(DV防止法)」

が全面施行され、国及び地方自治体にはDVを防止し、被害者を保護する責務

があることが法律に明示されました。

■2004(平成16)年5月

DV防止法が改正され、DVの定義の拡大(精神的暴力、性的暴力を追加)・

保護命令制度の拡充(子どもへの接近禁止命令等)とともに、国の基本方針に

則してDV 被害者の支援に係る基本計画を策定することや、DV被害者の自立

支援が都道府県の責務であることが明確化されました。12月の施行と同時に

「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する基本的な方針(基本方針

)」が策定されました。

■2007(平成19)年7月

再度DV防止法が改正され、保護命令制度が拡充され、市町村基本計画の策

定や配偶者暴力相談支援センターの設置が市町村の努力義務として新たに規定

されました。

■2008(平成20)年1月

改正DV防止法が施行となり、施行と合わせて基本方針が改訂されました。

(2) 岐阜県の動き

■2002(平成14)年

岐阜県女性相談センターに配偶者暴力相談支援センターの機能を付与し、関

係機関との連携のもと、女性に対する相談、休日や夜間の緊急一時保護を県独

自で実施するなど、DV被害者の実態に即した支援を積極的に進めました。

■2004(平成16)年

DV防止法に基づく「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する基

本計画」を策定し、DV被害者の実態に即した施策を全県的に実施しました。

■2009(平成21)年

第1次基本計画の各施策の検証結果を反映しつつ、より一層、総合的かつ効

果的な施策を推進するため、新たなDV防止基本計画(第2次)を策定しまし

た。

(3) 瑞穂市の動き

■2010(平成22)年

2008(平成20)年1月の改正DV防止法の施行を受けて、これまでの

取り組みを発展的に引継ぎ、充実させ、庁内の関係機関が十分に役割を果たし、

更に総合的、計画的に施策を進めていくため、改正DV防止法第2条の3第3

項に基づく「市町村における配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のため

の施策の実施に関する基本的な計画(市町村基本計画)」を策定します。

|

| Trackback ( )

今日は、ここ山県市の議会の一般質問。

ところで、今の議会の予算に関する質疑等の中で、

消防長から「1年間検討してきた結果として、消防団協力金は一切廃止」との旨の答弁があった。

(別に、手当等も大幅増額)

後日、確認すると、「各団からそれぞれの自治会に、『協力金は請求しないし、もらわない』旨をお知らせ」という。

市町村が地域の消防活動のため正規の職員が公務として消防署等を運営するのは当然のこと。

それとは別に、地域の人たちが消防団員として活動する「消防団」等のシステムもある。

通常、それら団員は条例で位置づけられているので、「市町村の非常勤職員」である。

ところで、この地域ごとの「消防団」に関する寄付金が集められる例は少なくないらしい。

ここ山県市も同様。

10数年前、議員になって2期目のころ、消防団の在り方や公金の使途などについて一般質問した。

答弁は、現状追認というより「擁護」でかみ合わなかった。

そればかりか、後日、(自治体合併前の)町長以下消防団幹部ら数十人が集まる場が設定された。

むろん、私を一人を呼ぶ場。(構図や内容からは「吊るし上げ」とみる人もいる)

自治体合併して10年の昨年6月議会で、一般質問した。

タイトルは明確に、「消防団に対する寄付金の是非」。

こんな話は何度もやりたくないし、職員もいやだろうから、

スパッと「続ける」か「やめる」かの結論が出るように、

こちらは、理論構成し、筋書きを作って臨んだ。

その要点は、

「1年間の検討期間を置く=来年(つまり本年)6月議会で再度質問するからよく相談し、覚悟して意思決定すること」

「法令上は本来市が受け取ってはならない趣旨や現実の使途のお金ではあるけれど、非常勤職員の構成する消防団が受け取った以上、

市の一般会計に計上されなければならないお金であることの認識を持ってもらうこと」

これで、「協力金は廃止」との結論ならそれでよし、

もし継続するなら、

住民訴訟でこちら住民側が「寄付金を市の会計に入れていないことは違法」との判決をもらって、強制的に廃止、

そういう流れを描いた。

(全国への波及という意味では、後者がいいのか・・・そんな思いがなかったわけではない)

昨年5月末、まず、一般質問の通告のしばらく前に、消防本部に市内の地区の分団ごとの協力金関連のデータを整理してもらった。

(下記にその表の抜粋を掲示)

いずれも「協力金」とはいえ実質的に「寄付金」であることが明瞭だった。

このデータを前提に、質問項目を作成し、消防長や担当職員3.4人と何度か話し合った。

数年前の横浜市の寄付金についての判例(下記にリンク・抜粋)

(「違法である」と判示しつつ、結論は棄却、却下の判決)

もあるので、通告文にも引用した。

答弁は

「当市といたしましても、判示された内容のように、

適正な歳出として会計することは困難であり、市が直接受領するべき性質の寄附行為ではないと考えております。」

・・・・これで、裁判所に持っていっても勝てると確信。

全国で最も人口の多い市である横浜市(600万人)ですら、今の時代に、リンクした判決のような事態だから、

この問題は、全国(すべてか、多くかは知らないけれど)に通ずると思われる。

そこで、今日のブログは、昨年6月の議場での質問と答弁の全文(議事録にもリンク)や関連法令の一式、上記判決などを載せておく。

なお、この間、触れたくない問題に正面から取り組み、協議し、協力金(寄付金)廃止の結論を導かれた皆さん、

その英断を心より賞賛したい。

ともかく、市内すべてのエリアで、年間の合計で約600万円もの寄付が、数十年と続いていたことの改革は大変なことだ。

ところで、今日は、自分の議会の一般質問の日。

9時からは、 3月14日ブログ で付言した

「一昨日、本会議中に追加で提案した(上記9件の)補正予算案につき、

副市長が『議案は次の本会議で取り下げます』と正式に表明。」

に関する「=議案取り下げ=という追加提案」を上程するための手続きとしての議会運営委員会。

ちなみに、どういう案件というと

3月14日ブログ ⇒ ◆信じられない想定外の議案/H25新年度予算と同一の8事業をH24年度補正予算に追加上程

あと一般質問。私は午後の2時過ぎか。

2012年6月15日ブログ ⇒ ◆一般質問の通告/消防団に対する寄付金の是非

(関連) このブログのカテゴリー 山県市での新しい風ニュース、一般質問など

●人気ブログランキング = 今、3位あたり

★携帯でも クリック可にしました →→ 携帯でまずここをクリックし、次に出てくる「リンク先に移動」をクリックして頂くだけで「10点」 ←←

★パソコンは こちらをクリックしてください →→ ←←このワン・クリックだけで10点 ←←このワン・クリックだけで10点

まず、事前に消防本部に調査していただいた関連データのエクセルの表を、

通告書に分かりやすい表として付けるべく、一部を加除、修正したもの ↓

● 消防団に対する寄付金の是非 答弁者 消防長・副市長

平成24年第2回 山県市議会定例会会議録 (平成24年6月12日 開 会 平成24年6月28日 閉 会 のうち、この件についての質問と答弁の全文 (100から106ページ)

○7番(寺町知正君) 第2問目ですけど、消防長にお尋ねしますが、消防団に対する寄附金の是非ということでお尋ねします。

消防団は、消防事務を処理するために設けられた機関であり、消防団の設置、名称及び区域は条例で定めるとされ、消防団に要する費用は、当該市町村が負担しなければならないとされています。

非常勤の消防団員は特別職の公務員とされています。これらから、山県市消防団の設置に関する条例が定められ、報酬、費用弁償、公務災害、退職報償金等も整備されています。

以上で明らかなとおり、消防団は名実ともに山県市の行政組織の一部であり、行政機関としての規律に服します。

さて、消防分団はおおむね自治会の連合のエリアで認識されていますが、自治会から寄附金を得ています。

消防本部の調査では、平成23年度の実績として、名称はいずれも協力金であり、市内の10分団のうち4分団、これが毎年の定額、団当たり30万円から70万円、6分団が1世帯当たり300円から1,300円、団の合計でいうと15万円から170万円というふうであり、ほとんどが単位自治会等から分団の口座に振り込まれ、その協力金の額は、団員1人当たりにすると、団によって約4,000円から3万円となります。客観的に見れば、分団単位として一律に割り当てられているとしかありません。

実際に自治会側が支払い拒否もしくは減額を求めたところ、団からどうしてもこの額でと強く求められ、継続して納付している事例もあったと聞きます。

ところで、横浜地裁の平成22年3月24日の判決は、消防団員に報酬が支払われるようになった平成20年の条例改正以降は、消防団が本来業務のほか、本来業務との関連が疑われる活動につき、市民等から慰労などの趣旨で直接寄附金を受領することは違法となる余地があるとの司法判断を示しました。

歴史的な地域の習慣であるかどうかはともかく、この判示の趣旨から、報酬が支払われる消防団は市の一機関であり、消防団員自体も特別職の地方公務員という身分ですから、自治会からの直接の資金援助を受けることはできないと言われています。

そこで、質問しますけれども、1番目、割り当て的寄附金等の禁止に抵触するということです。

1つ目、消防協力金は、結局、地方財政法4条の5で規定される、割り当てて強制的に徴収してはならないに抵触していると考えますが、市は法令上、どのように考えますか。

2点として、市はこのような寄附が続いていることについてどう考えますか。

質問の2番で、市の一機関なのに寄附金として歳入されていないということです。消防団が受け取った寄附金は、山県市が受けた寄附金としての歳入金収納が行われなければ違法となるのは当然です。自治法の210条、一会計年度における一切の収入及び支出は、すべてこれを歳入歳出予算に編入しなければならないとされている総計予算主義に反します。また、地方自治法の2条16項は、地方公共団体は、法令に違反してその事務を処理してはならないとしています。

本件において、分団は、自治会の善意をも含む協力金につき、全分団合計すると617万6,200円を受領していました。

それにもかかわらず、その金員を山県市の歳入金として収納することなく、各分団ごとに費消しました。このことにより、山県市は寄附金としての収入を受けるべき金額の損失を受けたわけです。

少し略しますが、結局山県市は、市長、副市長、課長、団長、分団長に対し不法行為による損害賠償請求権または不当利得の返還請求権等を有していますが、この権利の行使を怠っていると考えます。

このことは、例えば市の審議会や委員会が住民からの寄附金を受けつつ消防団同様の処理をしていたらどうなるかということを考えたら明白です。

市は、協力金が市の会計に収入調定されていないことを法令上どのように解釈し、説明するのでしょうか。

3番目ですが、消防の経費は市が負担すべき。

本件を具体的に検討すると、山県市の消防団分団会計事務マニュアル、これには、前者、分団会計で支出できる経費と、後者、分団で支出する必要がない経費、つまり市が対応するため事務局へ連絡という2つに分けて明示されています。

しかし、その前者の中身はというと、市が公金で負担すべきものが多々あると見受けます。

そこで、私費か市の費用かの経費の分類の基準の見直しと関連マニュアルの訂正が必要ではないでしょうか。

それから、今後は団が必要とする経費は市がきちんと予算化して手当てすべきではないでしょうか。

4項目めとして、条例改正すべきということです。消防団員は公務員としての規律に服するわけですが、各自治体の消防団員に関する条例等を見ると、職務に関し、金員の寄贈もしくは酒食の接待を受け、またはこれを請求しないこと、消防団または消防団員の名義をもってみだりに寄附を募集しないことなどの趣旨を規定しています。しかし、山県市の条例にはこの種の明示はありません。その理由は何でしょうか。そして、盛り込むべく条例改正すべきではないでしょうか。

以上、お尋ねします。

○議長(藤根圓六君) 渡辺消防長。

○消防長(渡辺晴臣君) 消防団に対する寄附金の是非につきましてお答えいたします。

まず、1点目の割り当て的寄附金等の禁止に抵触するとされている点につきましては、そもそも消防団は、市が条例で定め、非常勤公務員としての立場を保証された機関ではございますが、日ごろはそれぞれの本業を持った地域住民によって構成され、自分の地域は自分で守るという自主性と奉仕の精神をもって活動する団体であるということをまず御理解いただきたいと存じます。

この協力金は、地域防災の担い手である消防団員の確保という大きな課題を背景に、消防団に対する地域の期待とねぎらいをあらわしたものであり、あくまでも自治会の意思であると考えております。

各地域ごとの協力金の額につきましても、各自治会においてそれぞれの事情を踏まえた上で検討し、決められたものと解釈しており、消防団から一方的に強制したものではないと考えております。

また、これらの自治会の意思、消防団の自主性、長年に築き上げられた双方の関係等を踏まえますと、議員が示されます消防団の公共性のみを理由に協力金を否定できないものと考えております。

しかし、もしも消防団から協力金を強制する行為があった場合には、市といたしましても厳格に対応するとともに、市民の信頼が得られる組織へと導くべきであると考えております。

2点目の、市の一機関なのに寄附金として歳入されていないという点につきまして、議員が引用されました横浜地裁の判例や他市町村の消防団の不適正事例等を参考に、市といたしましても、従前からどうあるべきか検討しているところでございます。

横浜地裁の判決によれば、市民等から慰労などの趣旨で直接寄附金を受領することは違法となる余地があるとしながらも、寄附の趣旨は、主として地元のために活動する団体である消防団に対する慰労を目的としたものであると認めるのが相当である。そうしたこのような寄附金の趣旨を照らすと、市は、係る公務に関連性のない趣旨を目的とした金員を、使途を指定した寄附金として受領できるものではない。そうすると、市が損失のもと、消防団が不当に利得したとは言えない。これを費消することによって、市が損害を生じたと認めることもできないと判示し、結果、原告の訴えが棄却されています。

当市といたしましても、判示された内容のように、適正な歳出として会計することは困難であり、市が直接受領するべき性質の寄附行為ではないと考えております。

平成15年に市消防団が発足して以来、各分団と地域住民の間の慣習、慣例等につきまして、市、消防団及び自治会とその都度協議を重ねてまいりましたが、いまだにさまざまな認識の違いと大きな地域格差がございます。地域消防防災力の向上を大前提とした上で、こうした地域格差といった問題や団員確保といった課題等に対しまして、今後も長期的かつ継続的に取り組でまいりたいと考えております。

3点目の消防の必要経費は市で負担すべきという点につきましては、さきに申し上げました旧町村時代からの慣習、地域性等がこの背景にあることを御理解いただきたいと存じます。

市内の消防団の多くの施設は市の財産として管理していますが、中には消防団のために自治会で整備して提供していただいたものもあります。それらの施設は分団組織と直接関係しており、消防団の組織編成を進める中で、自治会と調整しながら順次見直しております。

備品や消耗品につきましても、公務である消防団活動に必要なものは公費で負担するようにしておりますが、各分団で必要とするものが活動内容、地域性等により一律でないため、対応に限界があることも御理解いただきたいと存じます。

また、協力金の一部をこれらの経費に充てている経緯につきましては、慰労のみに支出されるのではなく、さまざまな地域活動に還元することで地域の皆様に御理解が得られる支出とするため、むしろ消防団側のほうから提案され、この会計マニュアルに盛り込んだものでございます。

こうした会計マニュアルは、岐阜県が作成した消防団員確保対策等支援ガイドに掲載されておりますが、当市消防団の事例が先進的な取り組みとして評価され、紹介されたものでございます。

このマニュアルは、平成18年度作成当初から、消防団と市が協議した上改定を重ねてきたものでございます。市といたしましても、消防団員の処遇改善に努め、消防団活動に必要なものは可能な限り予算措置するとともに、各分団の自主性を尊重し、自発的活動、みずから運営する意識が低下することのないよう、今後も段階的にマニュアル改定を実施する方針でございます。

4点目の条例改正すべきという点につきましては、市が協力金の存在を承知しながら、故意に条文化していないというわけではございません。県内でも幾つかの自治体が条文化しておりますが、こうした多くの事例を踏まえた上で、条文化すべきか否かを検討しているところであり、長期的な課題の1つであると認識しております。

条文化する多くの自治体では、職務に関する金品の寄贈または接待を受け、またはこれを請求してはならない。金品の募集、営利行為、義務負担行為をしてはならないとしております。これらを参考にしながらも、まずは自治会の意思を尊重した上で、地域の実情、市の消防防災体制を総合的に判断し、今後も適正な条例整備に向けて努めてまいりたいと考えております。

以上、答弁とさせていただきます。

○議長(藤根圓六君) 寺町知正君。

○7番(寺町知正君) 消防長から答弁をいただきました。

それでは、再質問いたしますけれども、どうも消防の現場にいる消防署の関係者の皆さんではなかなかあつれきもあるのか、いろんな経過の中で明確な答弁がしにくいように感じます。

そういった中で、副市長にお尋ねします。

まず、私は今の非常に長いですけど説明的な答弁、現状追認に尽きるというその姿勢には驚きました。来年のこの時期も、それ以降も、新たな寄附金が今と同じ状況になり続けるということが確実だと、そんな答弁です。

横浜の裁判というのは、もともと消防団のお金で政治家としての市長のパーティー券を買っていたなど、任意性の強い消防団の会計であって、しかも、平成20年度までは団員の報酬や費用弁償もなかった時代の寄附金についての判断です。さらに、自治会側は、平成20年に報酬の条例ができたということを受けて寄附金を廃止したと、そこまで判決に書かれている事例です。

他方、山県市の寄附金というのは、自治体合併のときに報酬の制度ができ、10年後の現在、今でも世帯ごとに一律の計算、あるいは自治会ごとの定額であって、地方財政法の禁止する割り当て的寄附に係る違法性についても全く事情が違うというふうに考えます。

ともかく消防長の答弁が判決を積極的に引用しての答弁でもありますので、市に速やかに改める意欲がないというふうであれば、私も裁判所の判断を仰ぐ覚悟を持って再質問したいと思います。副市長、よろしくお願いします。

まず、1つ目ですけど、そもそも消防を含めて公務に関して、特に法令に定めがない限り、その業務の対価として民間から金員を受け取ってはならないというのは当然だと思うのですが、副市長はどう考えますか。この受け取ってはならないというときの根拠法令や原則はどういったものでしょうか。

それから、副市長、あなたの住む地元では、消防の協力金的ないわゆる寄附金というのはあるのでしょうか。

3つ目、先ほど通告した質問の1と2に対する答弁の要点の1つ、それは、今の協力金は山県市の消防団とは関係がないお金だから、市は受け取る筋合いはないと、そういう主張です。

その市の主張が成立するためには、同一の団員で構成されている団体について、市の条例で定めた消防団とは別の公務をしていない消防団というのが存在することが必要です。

つまり、2つの団体の間の明確な境目、区切りがあって初めて二面性が確定するわけです。

そこで質問しますが、2つの消防団の境目をどう定義し、何によってその境目が事実に即していると立証するのでしょうか。市の会計の事務のマニュアルや分団の予算の使い道などを見れば見るほど、今の時点においては、その境目があると、これは評価できないというふうに思います。

それから、4つ目ですけど、質問の4について、市への寄附であろうとなかろうと、堂々と速やかに寄附禁止というのを条例に明記すべきではないでしょうか。

それから、5つ目ですけど、団員の報酬は個人あてということで、市に源泉徴収義務があります。課税対象となるのは年5万円の報酬額ですが、これを超えるのは副団長以上ということで、他の自治体でもありますが、源泉徴収をしていたのでしょうか、否かでしょうか。

もししていないなら、その額と是正措置はどうでしょうか。

それから、6つ目ですけど、公金の使い道というのはおのずから制限があります。そこで、この問題の打開策を提案したいと思いますけど、消防の経費は公金で負担するのは当然という原則の中で、団員報酬を引き上げて、使い方は当事者に任せるということには何ら問題がないわけです。

そこで、現実的な課題の消防団員確保やねぎらいということへの配慮も含めて、市民の寄附金に頼らず、協力金の相当額について、もちろん団員への支払い方法を適正にするわけですけど、団員の報酬や出動手当を引き上げるということ、つまり市の予算措置で対応してはどうでしょうか。

以上、副市長にお尋ねします。

○議長(藤根圓六君) 松田副市長。

○副市長(松田 勲君) 私への再質問にお答えをいたします。

1つ目の業務の対価として金員を受け取ってはならないとする根拠法令や原則は何かとの御質問でございますけれども、消防団員のような非常勤特別職につきましては、一般職を対象といたします地方公務員法第38条のような営利企業等の従事制限、つまり報酬を得て、いかなる事業もしくは事務に従事してはならないといった規定に該当するものは、別途条例の定めを持たない以上、特にないものと考えております。

2つ目の私の地元での協力金的な寄附金はあるのかとのお尋ねでございますけれども、こういった問題、実情は当市に限ったものではないと考えておりますし、そのようにお答えをさせていただきます。

3つ目の消防団の二面性の境目をどう定義し、何によって立証するのかということでございますが、大きなとらえ方として、消防団の活動は公務として行う消防防災活動と、そのほかの地域に密着した活動とに分けられるというふうに考えます。具体的には、消防操法の訓練や夜警パトロールといったものが前者、地域イベントの際の交通整理や交通安全街頭指導といったものが後者に当たるものと考えております。また、公務に当たる消防防災活動にだけ手当を支給しているということでもございます。

4つ目の速やかに寄附禁止規定を条例に明記すべきとされる点につきましては、消防長が答弁で申し上げましたとおり、自治会の意思を尊重した上で、地域の実情や市の消防防災体制などを総合的に判断した結果として適正な条例整備を進めてまいりたいと考えております。

5つ目の副団長以上の団員報酬に対する源泉徴収につきましては、所得税法に基づき適正に源泉徴収をしているということを確認しております。

最後、6つ目の打開策として御提案いただいたということでございますけれども、団員報酬や出動手当を引き上げてはどうかということにつきましては、市といたしましても、消防団員の処遇改善に努め、消防団活動に必要なものは可能な限り予算措置していきたいと考えているところでありまして、財政状況、現状課題等を踏まえた総合的な判断のもとに、今後とも消防力を低下させないよう努めてまいりたいと考えております。

以上、答弁とさせていただきます。

○議長(藤根圓六君) 寺町知正君。

○7番(寺町知正君) 今の答弁、全く納得できませんので再々質問したいのですが、残り時間が3分ということなので意見だけ言っておきますけど、先ほど言いましたが、今までのことは知らなかったかもしれない、細かい寄附金の額とか世帯割とかは、市長も副市長も。

しかし、この議会で答弁をつくるために十分勉強された、現状を理解されたということで、来年春、また寄附金が発生します。

そのときには、横浜地裁の判決は、不法行為が成立するためには故意過失が必要だと、

認識してからは故意過失の段階に入りますので、

1年たってこれが続いていたらそのようになるということで、十分御検討ください。

|

● 消防組織法

(市町村の消防に関する責任)

第6条 市町村は、当該市町村の区域における消防を十分に果たすべき責任を有する。

(市町村の消防の管理)

第7条 市町村の消防は、条例に従い、市町村長がこれを管理する。

(市町村の消防に要する費用)

第8条 市町村の消防に要する費用は、当該市町村がこれを負担しなければならない。

(消防機関)

第9条 市町村は、その消防事務を処理するため、次に掲げる機関の全部又は一部を設けなければならない。

1.消防本部

2.消防署

3.消防団

(消防団)

第18条 消防団の設置、名称及び区域は、条例で定める。

2 消防団の組織は、市町村の規則で定める。

3 消防本部を置く市町村においては、消防団は、消防長又は消防署長の所轄の下に行動するものとし、消防長又は消防署長の命令があるときは、その区域外においても行動することができる。

(消防団員)

第19条 消防団に消防団員を置く。

2 消防団員の定員は、条例で定める。

(消防団長)

第20条 消防団の長は、消防団長とする。

2 消防団長は、消防団の事務を統括し、所属の消防団員を指揮監督する。

(消防団員の職務)

第21条 消防団員は、上司の指揮監督を受け、消防事務に従事する。

(消防団員の任命)

第22条 消防団長は、消防団の推薦に基づき市町村長が任命し、消防団長以外の消防団員は、市町村長の承認を得て消防団長が任命する。

(消防団員の身分取扱い等)

第23条 消防団員に関する任用、給与、分限及び懲戒、服務その他身分取扱いに関しては、この法律に定めるものを除くほか、常勤の消防団員については地方公務員法の定めるところにより、非常勤の消防団員については条例で定める。 |

● ○山県市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例 平成15年4月1日 条例第144号

(報酬)

第12条 団員には、別表に定める額の報酬を支給する。

(費用弁償)

第13条 団員が警戒、防ぎょ、訓練等、その他の職務に従事する場合においては、出動区分1日又は1回につき2,000円を超えない範囲で市の規則で定めた額を支給する。

2 前項の場合を除き、団員が公務のため旅行した場合は、一般職給料表の職務の級のうち、団長、副団長及び分団長については6級相当職、副分団長、部長、班長及び団員については3級相当職とみなして、山県市職員等の旅費に関する条例(平成15年山県市条例第45号)の規定による旅費に相当する額を費用弁償として支給する。

3 報酬及び費用弁償の支給方法については、非常勤の特別職職員の例による。

●山県市消防団の設置等に関する条例平成15年4月1日 条例第143号

(総則)

第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第18条第1項に規定する消防団の設置、名称及び区域については、この条例の定めるところによる。

(消防団の設置、名称及び区域)

第2条 法第9条第3号の規定に基づき、消防団を設置する。

2 前項の消防団の名称及び区域は、次の表のとおりとする。

●○山県市消防団規則 平成15年4月1日 規則第112号

(趣旨)

第1条 山県市消防団(以下「消防団」という。)の組織及び運営については、法令その他に特別の定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

●岐阜県消防団員確保対策等支援ガイド/資料編

山県市消防団分団運営マニュアル H19.1.30 H20.3 改

山県市消防団分団会計事務マニュアル H19.1.30 H21.4.20 改 |

●地方自治法

第二条 ○16 地方公共団体は、法令に違反してその事務を処理してはならない。

○17 前項の規定に違反して行つた地方公共団体の行為は、これを無効とする。

(総計予算主義の原則)

第二百十条 一会計年度における一切の収入及び支出は、すべてこれを歳入歳出予算に編入しなければならない。

●地方財政法

(予算の執行等)

第四条 地方公共団体の経費は、その目的を達成するための必要且つ最少の限度をこえて、これを支出してはならない。

2 地方公共団体の収入は、適実且つ厳正に、これを確保しなければならない。

(割当的寄附金等の禁止)

第四条の五 国(国の地方行政機関及び裁判所法 (昭和二十二年法律第五十九号)第二条 に規定する下級裁判所を含む。)は地方公共団体又はその住民に対し、地方公共団体は他の地方公共団体又は住民に対し、直接であると間接であるとを問わず、寄附金(これに相当する物品等を含む。)を割り当てて強制的に徴収(これに相当する行為を含む。)するようなことをしてはならない。 |

● 横浜地裁判決

平成22年3月24日判決言渡 同日原本交付万裁判所書記官 川内 裕之

平成19年(行ウ)第52号 消防団寄附金管理違法確認等請求事件

口頭弁論終結の日 平成22年2月10日

判決文13から14ページ

・・・これに対し,被告は,消防団には消防組織法に基づいた市町村の機関としでの側面のほか沿革的にいって,地域住民有志が自らの意思で参加することによって自主的に組織した団体としての側面も有しており,そのため,消防組織法1条にいう本来の消防業務以外に自治会)町内会等の地元コミュニティのための各種業務を行っているとし,仮に原告が指摘する寄附があったとしてもこのような団体に対して交付されたものであると反論する。

確かに,消防団の歴史は古く,江戸時代の町火消しにまで遡り、明治・大正時代の私設消防組,昭和時代(戦前)の警防団を経て,昭和22年4月30日の消防団令に基づいて消防団が組織され,今日の消防団に至っている(乙2)。このような沿革があったためけ横浜市においては,平成20年条例22号による改正前まで,横浜市消防団員の定員,任免,給与,服務等に関する条例1.6条で「消防団員に対しては給与は支給しない。」とされていたと考えられる(乙15,17)。

しかしながら,消防組織法上,消防団が横浜市の行政組織の一部に組み込みまれていることは,前述のとおりである。そうすると,消防団が,現在においても,法令で定める消防業務以外に,自治会・町内会等の地元コミュニティのための各種業務を担う権利能力なき社団としての性質を併有しているとして,消防団の構成員である消防団員の慰労のために,市民等から寄附金等を受け取ることは,公務員が本来の職務やそれに関連する業務につき金員を受領しているとも受け取られる可能性があるから(被告は消防団が行う自治会・町内会等の地元コミュニティのための各種業務につき,消防団の本来の職務と全く関連するものではないとの前提に立つようであるが,行政組織である消防団の名称で行う活動が,防火・防災等の啓発活動とも無関係と言い切れるのかどうかについては再考の余地があろう。),決して好ましいものではない。

この点は,平成20年に条例が改正されて,消防団員に報酬が支払われるようになり,消防団がより明確に行政組織の一部として捉えられるようになったことからすると,なおさらである。

(3)以上によれば,平成20年の条例改正以降は,消防団が,本来業務のほか本来業務との関連が疑われる活動につき,市民等から慰労などの趣旨で直接寄附金を受領することは,違法となる余地がある。・・・

|

| Trackback ( )

|

市町村の議会では、提案された「議案」について、本会議で提案者に質問する場がある。

提案者とは、基本的に首長側で、ごく一部は議員提案の場合もある。

本会議質疑が済むと『委員会付託』と言って、常任委員会にまわす。

このとき、都道府県レベルや規模の大きな議会だと、「習慣として本会議質疑を行わない」ところもある(=変な話)らしいし、

小さい町村では、委員会付託をせずに「本会議」だけで済ますところもある。

ここ山県市では、昨日の12時が山県市議会の本会議質疑の通告書の提出期限だった。

一昨日の午後から作り始めて、昨日朝から没頭して作った。

本番の質疑は11日(月)。続く火、水曜日は、所属の常任委員会での質疑。

うちの議会は、「所属の常任委員会の管轄の案件については本会議では聞くな」という偏った習慣がある。

以前から、自由にするように提案しているけれど、通らない。

本会議で挙手しても、、「所属の常任委員会の案件」については発言せてくれないから今のところ仕方なし。

今日のブログは、昨日の質疑の通告のデータ。

順番もそのまま、生データとして下記に並べる。

一回で納得のいく答弁が来なければ再質問、再々質問と進む。

もちろん、通告文を考える段階で、再質問、再々質問のイメージは浮かべている。

だから、シンプルな通告の裏には、考えがあるものもある(笑)。

最近、市民の方から相談を受けていた案件について、偶然にも、他の自治体のケースで数日前に新聞でとりあげられた事案もある。

下記の真ん中あたりに新聞記事にもリンクしておく。

●人気ブログランキング = 今、3位あたり

★携帯でも クリック可にしました →→ 携帯でまずここをクリックし、次に出てくる「リンク先に移動」をクリックして頂くだけで「10点」 ←←

★パソコンは こちらをクリックしてください →→ ←←このワン・クリックだけで10点 ←←このワン・クリックだけで10点

★の後の 「○○課」は、各課長を答弁者として指名、「教育長」、「市長」も同様に指名。

2013.3.7 11日の本会議質疑 通告

★税務課

議第10号 「市税条例の一部改正」/資料1・議案書の19ページ 及び 資料2 対照表の7ページ

地方税法の改正の趣旨と目的。

ともなう条例改正は、市民・納税者にとって、どのようなメリット、デメリットがあるのか。対して、行政側、職員にとってはどのようなメリット、デメリットがあるのか。

「山県市行政手続条例 第2章(8条を除く)第3章(14条を除く)は適用しない」ともあるので、その特徴や意義も含めて問う。

http://www.soumu.go.jp/main_content/000174393.pdf

|

★福祉課

議第11号 保育所設置条例の改正 資料1・議案書の20ページ

具体的に山県市行政及び保護者・園児に対して、どのような影響が生ずる余地があるのか。

|

★健康介護課

議第14ないし16号 介護保険法等の改正にともなう地域密着型サービス関係の条例改正 資料1・議案書の24から180ページ

法の改正の趣旨と目的。

ともなう条例改正は、市民にとって、どのようなメリット、デメリットがあるのか。

対して、行政側、職員にとってはどのようなメリット、デメリットがあるのか。

|

★福祉課

議第24号 補正予算 資料3の20ページ 「椿野苑負担金」3637万円

どういう経過で、何をどのようにするのか。

財源構成はどのようか。

|

★福祉課

議第24号 補正予算 資料3の22ページ 「国庫補助金返還金」408万9千円

同15ページ 「不動産売払収入」3400万円

どういう経過で、何をどのようにするのか。

過去の議会での説明との異同があればその理由や額、経過も。

|

★学校教育課

議第24号 補正予算 資料3の29、30ページ 学校のトイレの改修関係

トイレの改修の関係が目立つが、どういう理由や経過によるのか。

|

★税務課、市民環境課

議第24号 補正予算 資料3の11ページ 市民税について

個人5900万円、法人3800万円の増の理由。件数、平均額。年度末補正の理由。

市長の提案説明では一因につき、「譲渡所得の増加」とあった。それらは、国保会計にはどのように影響したのか。

ともかくこの増加と同種の要因は、次年度予算に見込んだのか。見込んだならどの程度の額や件数を見積もったのか。

|

★市長

議第24号 一般会計補正予算/資料3

議第27号 下水道会計補正予算/資料3-2 補正予算の補足説明書、

議第28号 当初予算/資料4

市長の提案説明では「13カ月予算として」「国の補正予算を活用」したという。資料3-2の補足説明でまとめてある通り、土木費や施設費、下水管渠費の事業が示してある。

事業選択は、最大限を目指して獲得しようとしたのか、ほどほどにしたのか、単に予定事業の繰り上げ実施なのか。

政府の補正予算について、もともと自治体は、今年度中に使いきれるはずがないと指摘されている。この補正予算の議決後10日もすれば年度末になるが、どのように進めていく見込みか。

新年度予算の事業の場合、通常は粛々進めていくわけだが、今回は、早めに発注するのか、否か。

請け負う業者に前渡ししてでも早く予算を使うようにとの話もあったと聞く。山県市は、どういう方針で行くのか。仕様通りされなかった場合、どう対応すると考えるのか。

|

★市民環境課

議第25号 国保会計補正予算 資料3の33ページ以降

提案説明では、各種の増減額が出てきた。

最終的に、年度内の一般会計繰入の額は幾らとなり、同じく基金繰入金は幾らで基金総額は幾らになるのか。

|

★市民環境課

関連して 議第29号 新年度の国保会計予算 資料4 194ぺージ

新年度の一般会計繰入金、 基金繰入金に反映しているのか。

反映していないなら、予算積算の根拠はなにか。反映しているなら、どのように反映させて調整したのか。

|

★水道課

議第27号 下水道会計補正予算 資料3の58ページ

提案説明では、国の補正に対応して管渠工事を追加するという。

この補正によって、管渠工事の進捗率はどの程度増加するのか。

|

★水道課

関連して 議第34号 新年度の下水道会計予算 資料4 300ぺージ

提案説明では、「管渠整備費を増額し、対前年比64.84%増の総額9億9400万円」

との旨だった。

管渠工事の額は幾らで延長距離及び進捗率はどの程度増加するのか。

|

★市長

議第28号 当初予算の全体/資料4 及び 資料4-2 当初予算の概要 37ページ「常勤一般職員の給与費明細」に関して

市長の提案説明では「退職者を不補充」「非常勤職員を配置」「常勤職員の給与費を1億円削減」との旨であった。資料の37ページでは15人減員とある。人件費削減は市長の公約である。

「1億円削減」の内訳には、職員全体もしくは一部の給与費や手当等そのものの削減はないのか。するなら、何を理由にどの程度の削減か。

退職15名分をどの所属において、それぞれ何人に減らす(配置する)のか。

「非常勤職員」どの所属において、それぞれ何人増やす(配置する)のか。また、その新たに増やす「非常勤職員」の一人当たりの手当等所費を含む人件費額はいくらで、総額は年間いくらになるのか。

|

★福祉課

議第28号 当初予算 資料4-2の17ページ 「いきいき生活サポート事業補助金」

どういう経過を経て、何をどのようにしようという事業なのか。

事業費中の補助金の比率。

|

★市長

議第28号 当初予算 資料4-3 の3ページ

「いきいき高齢者推進事業 902万8千円は廃止」とあり、

提案説明では、「80歳以上に振興券を渡す」とあった。

廃止と代替措置の理由、目的、振興券の一人予定額と総額はどのようか。

その費用対効果は確かか。

|

★市長

議第28号 当初予算 資料4-2の18ページ 当初予算「子ども・子育て支援計画策定業務委託事業」318万9千円

少子化の時代、「子育て支援」は各地の自治体の最重要な課題だから策定は必要。

とはいえ、トップの方針が最も重要。市長の公約時の「子育て支援」の内容はどんなもので、現在、それに変化があるのか、あれば変化したところあるいは現在の思いはどのようか。

そのトップの意図が強く反映されるのか、業務委託先任せなのか。

そもそも、どこにどのように委託するのか、委託先の選定方法、立案・成案過程の予定、時期はどのようにするのか。

|

★福祉課

議第28号 当初予算 資料4-2の19ページ 「放課後児童クラブ事業」1700万8千円 (3万5千円増)

提案説明では、「対象年齢の引き上げを推進」という。それ自体は望ましいのは当然として、

具体的にどこでどのような範囲で実施するのか。

その際の課題をどう予測し、どう解決すると見込むのか。

予算的な担保はどうするのか。

|

●不適正運営問題、半額「利益」に

中日 2013年3月6日

瑞穂市シルバー人材センターが市監査委員から不適正な運営を指摘された問題で、市が昨年四~十一月にセンターに支払った清掃作業などの費用三千三百万円のうち、ほぼ半額の千六百万円がセンターの事実上の利益になっていた。

高齢者の就業を支える非営利団体だが、実際に作業に当たったお年寄りらの人件費など経費は残りの半額で済まされていた。市監査委員はこの問題の是正も提言。堀孝正市長も「二〇一三年度から契約の積算を見直す」としている。

市監査委員の報告書によると、市から支出された運営補助金とは別の代金。内訳は、公園や地下道の清掃費が千九百万円、グラウンドのトイレ掃除や樹木の手入れ費が六百九十万円など。いずれも入札のない随意契約で発注された。

センターと同様の市事業を請け負っていた市100%出資の事務処理会社が近く解散するため、センターの受注は一一年度に比べて倍増。この結果、センターの一二年度の収支は、昨年十一月末時点で一千万円の黒字となっていた。

センターでは昨年、一一年度まで無報酬だった役員十二人に対し、内規で定めた手続きを踏まないまま報酬計百万円余が支払われている。 (佐久間博康)

★各担当課

議第28号 当初予算 資料4-2の18ページ 「シルバー人材センター補助金」637万4千円

補助金の目的と内訳額。

シルバー人材センターは営利性を有しているのか、いないのか。

それでは、現在の経理上の余剰金や蓄財などの有無や明細はどのようか。

理事数とその報酬の個別額、総額、変遷。

また、各課において各種事業委託等している場合の各事業ごとの概要(内容と額)、当該委託料等の具体的積算根拠の明細、人件費の総額や従事者一人当たりの実支給額。それらが事実との相違がないかのチェックはどのようにしているのか。

|

★教育長

議第28号 当初予算 資料4-2の26.27ページ 「学校教育費関係」

学習支援員報酬22%減、サポーター賃金4%減などとある。由々しきこと。

相談員、支援員、校務員などサポート体制について、人員的な現状と変動、金額的な現状と変動はどのようか。

|

★市長

議第37号 新市まちづくり計画の変更 資料5

提案説明では「5年間の延長が可能となった」旨だった。

延長することのメリット、デメリットは何か。

今回も今後もだが、内容の変更も可能なのか。

|

★教育長

議第38号 過疎自立計画の変更 資料6の24.25ページ

スクールバスの更新及び業務委託とある。

背景説明、実施時期の見込み、必要な事業費、変更措置することのメリット、デメリットは何か。

|

| Trackback ( )

|

山県市議会の定例会・一般質問の通告は2月28日。

一般質問の日は、3月18日(月)。

たぶん午後2時から2時半あたりからか。

質問の内容や関連データを、一昨日から順次、ブログに載せている。

今日は、市町村の総合計画や基本構想のこと。

市町村には、地方自治法第2条で、策定すること、議会の議決を得ることが義務付けられていた。

その義務付けが2年前の4月の法改正で撤廃された。、

国の解説には、次の文言がある。

「撤廃する義務付」・・・「 市町村基本構想の策定義務」

国は、いろいろと「市町村の判断でどうぞ」というシステムに持っていっている。

だから、議会がうっかりしていると、議会の守備範囲や権限が減っていくことになる。

存在意義の問題。

そこで、どうしていくか、という話になる。

今は、議会基本条例などで議会側が位置づけているところもある。

とはいえ、原則的には、行政側の義務付け的でありたいと思う。

ここ山県市は、次の計画の準備も進めているから、「策定」は予定しているらしい。

では、「議案として議決を経る」かは次のこと。

さらに、そもそも、議決事件(地方自治法第96条2項)としてあらかじめ決めておくべきではないか、という議論になる。

また、策定中から議会と議論してはどうか・・・ということも。

●人気ブログランキング = 今、3位あたり

★携帯でも クリック可にしました →→ 携帯でまずここをクリックし、次に出てくる「リンク先に移動」をクリックして頂くだけで「10点」 ←←

★パソコンは こちらをクリックしてください →→ ←←このワン・クリックだけで10点 ←←このワン・クリックだけで10点

● 総務省/新規制定・改正法令・告示 法律

平成23年5月2日 地方自治法の一部を改正する法律(平成23年法律第35号)

(成立日): 平成23年4月28日

(施行日): 一部の規定を除き、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日 • 概要 【123 KB】

要綱 【83 KB】

法律・理由 【158 KB】

新旧対照表 【422 KB】

参照条文 【377 KB】

(所管課室名) 自治行政局行政課 自治行政局市町村体制整備課

● 地方自治法の一部を改正する法律の概要

地方公共団体の組織及び運営について、その自由度の拡大を図るとともに、

直接請求の制度についてその適正な実施を確保するために必要な改正を行う。

1 地方公共団体の自由度の拡大を図るための措置

(1)議員定数の法定上限の撤廃

地方公共団体の議会の議員定数について、上限数を人口に応じて定めている規定を撤廃する。

(2)議決事件の範囲の拡大

法定受託事務に係る事件※についても、条例で議会の議決事件として定めることができることとする。

・・・・・・(略)・・・

(5)地方分権改革推進計画に基づく義務付けの廃止

地方分権改革推進計画に基づき、地方公共団体に対する義務付け※を撤廃する。

※ 撤廃する義務付け

・ 市町村基本構想の策定義務

・ 内部組織条例の届出義務(都道府県→総務大臣、市町村→都道府県知事)

・ 予算・決算の報告義務(同上)

・ 条例の制定改廃の報告義務(同上)

・ 広域連合の広域計画の公表・提出義務

(広域連合→組織する地方公共団体の長並びに総務大臣又は都道府県知事)

・ 財産区の財産処分等の協議義務(財産区等→都道府県知事)

自治体の総合計画は、1969年の地方自治法改正によりその策定が義務付けられたもで、

すべての計画の基本となり、行政運営の総合的な指針となるものである。

・・・・・

|

(参考) 地方自治法

新法 地方自治法 第二条(略)

○3 市町村は、基礎的な地方公共団体として、第五項において都道府県が処理するものとされているものを除き、一般的に、前項の事務を処理するものとする。

○4 市町村は、前項の規定にかかわらず、次項に規定する事務のうち、その規模又は性質において一般の市町村が処理することが適当でないと認められるものについては、当該市町村の規模及び能力に応じて、これを処理することができる。

旧法 地方自治法 第二条(略) ○2 (略)

○3 市町村は、基礎的な地方公共団体として、第五項において都道府県が処理するものとされているものを除き、一般的に、前項の事務を処理するものとする。

ただし、第五項に規定する事務のうち、その規模又は性質において一般の市町村が処理することが適当でないと認められるものについては、当該市町村の規模及び能力に応じて、これを処理することができる。

(※ 削除された部分 ⇒ )○4 市町村はその事務を処理するに当たっては、議会の議決を経てその地域における総合的かつ計画的な行政の運営を図るための基本構想を定め、これに即して行なうようにしなければならない。

●総合計画

総合計画 / フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

● 一般質問通告文 3番 「総合計画、基本構想の策定と議会の関わりについて」 印刷用・PDF 123KB /2013年3月議会

質問番号3番 答弁者 市長

質問事項 総合計画、基本構想の策定と議会の関わりについて

《質問要旨》自治体の総合計画は、1969年の地方自治法改正、つまり第2条第4項「市町村は、議会の議決を経てその地域における総合的かつ計画的な行政の運営を図るための基本構想を定め」の規定に基づいて策定が義務付けられた。だから、市町村のすべての計画の基本となり、行政運営の総合的な指針となるものである。

総合計画は、通常、

長期のまちづくりのビジョン(目指すべき将来都市像)を示す基本構想、

それを実現するための施策を定める長期の基本計画、

基本計画で方向付けられた施策を具体的な事業として実現する実施計画

この三つの計画で構成されている。

ところが、国の地域主権改革のもと、2011年H23年5月2日に「地方自治法の一部を改正する法律」が公布され、基本構想の法的な策定義務がなくなり、法律上の策定及び議会の議決を経るかどうかは市の独自の判断に委ねられることとなった。

1.策定義務がなくなったとはいえ、山県市は「総合計画及び関連部分」を策定する必要があると考えるが、どうか。

2.執行機関としての市長と議決機関としての議会の関係において、法律上の議決義務がなくなったとはいえ、「総合計画及び関連部分」を議会に議案として付す必要があると考えるが、どうか。

3.従来、山県市においては、総合計画、基本構想、基本計画、実施計画は、それが実質的にすべて策定されてから議会に初めて示されてきた。だから、修正の余地もなく、議会は単に質問するだけで、示されてから1か月後あたりに議決するだけの追認機関となっている。

この点に関して、策定中からの議会との協議の必要性を認識、痛感する議員は少なくない。

今後は、総合計画、基本構想、基本計画、実施計画等につき、その策定中から議会のとの協議を進めるシステムとすべきと私は考えるが、どうか。

4.上記3点、その他を含めて地方自治法96条2項に基づく議決条例を定めてはどうか。 以上

地方自治法 第九十六条 普通地方公共団体の議会は、次に掲げる事件を議決しなければならない。(略) ○2 前項に定めるものを除くほか、普通地方公共団体は、条例で普通地方公共団体に関する事件につき議会の議決すべきものを定めることができる。

|

2月28日に提出した私の一般質問の通告のタイトルと答弁者

質問番号1番 「『外部委員を含めた市の会議』の適法性確保について」 (答弁者/市長) (明日3日のブログ)

質問番号2番 「下水道加入者の井戸水利用の料金設定に関する違法判決を受けて」 (答弁者/水道課長) (今日2日のブログ)

質問番号3番 「総合計画、基本構想の策定と議会の関わりについて」 (答弁者/市長) (明後日4日のブログ)

|

| Trackback ( )

| | | | | |