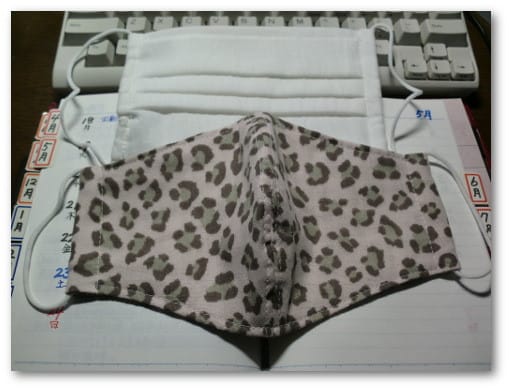

新型コロナウィルス禍でマスクが必須になってしまいました。当方、中年頃から咳喘息と診断され、マスクとは親しいおつきあいをしてきましたので、不織布マスクは常に箱で買いおきをしていました。ところが、しだいに残りが心細くなってきたため、補充しようと思ってもマスクが買えません。そういえば、某知事さんだけでなく、身近で多くの人が手作りマスクでやりくりするようになっています。カラフルなもの、柄が可愛らしいもの、シャープな現代的デザインのものなど、実に多種多様、大きさも充分なものです。こうなると、まだ届いていない小ぶりの二枚の布マスクなんて、不出来なジョークのように感じられてしまうほどです。

考えてみれば、これほど多くの国民がマスクを手作りして急場をしのぐことができるという国は、そう多くはないだろうと思います。インターネットの普及で、型紙が無償で公開されているという事情もあるでしょうが、そもそも国民の多くが縫い物の経験があり、自前の裁縫道具を持ち、手芸店というビジネスが成り立ち、家庭用ミシンが量販店で普通に売られているという現状は、国際的に見ればかなり驚くべきことなのかもしれません。たしかに、近隣の某国でも、国民的に手作りマスクが普及するという事態は起こらなかったようです。

階級社会が長く続いた国や、その植民地として長く影響下にあった国などでは、古典や数学や歴史といったアカデミックな教養が主流で、産業や実生活に関わる技術などは一段下に見られてきたといいます。当然、中流以上の階級では古典教育が主流で、下層階級では生活実用の教育が主流であったろうと思います。しかし日本では、とくに戦後、家庭科あるいは技術家庭科という科目を義務教育のカリキュラムの中にずっと置いてきたわけです。結果論ではありますが、こういうカリキュラム編成方針というのは、実はすごい見識に基づくものだったのかもしれません。

考えてみれば、これほど多くの国民がマスクを手作りして急場をしのぐことができるという国は、そう多くはないだろうと思います。インターネットの普及で、型紙が無償で公開されているという事情もあるでしょうが、そもそも国民の多くが縫い物の経験があり、自前の裁縫道具を持ち、手芸店というビジネスが成り立ち、家庭用ミシンが量販店で普通に売られているという現状は、国際的に見ればかなり驚くべきことなのかもしれません。たしかに、近隣の某国でも、国民的に手作りマスクが普及するという事態は起こらなかったようです。

階級社会が長く続いた国や、その植民地として長く影響下にあった国などでは、古典や数学や歴史といったアカデミックな教養が主流で、産業や実生活に関わる技術などは一段下に見られてきたといいます。当然、中流以上の階級では古典教育が主流で、下層階級では生活実用の教育が主流であったろうと思います。しかし日本では、とくに戦後、家庭科あるいは技術家庭科という科目を義務教育のカリキュラムの中にずっと置いてきたわけです。結果論ではありますが、こういうカリキュラム編成方針というのは、実はすごい見識に基づくものだったのかもしれません。