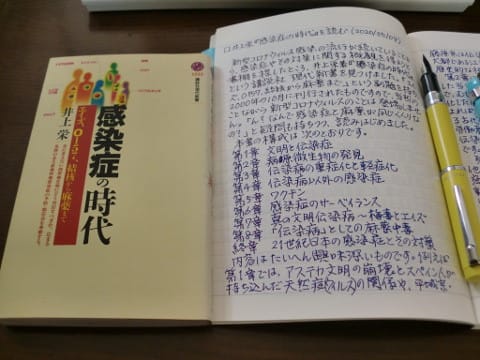

新型コロナウィルス感染の流行が続いていることから、感染症やその対策に関する概観を得ようと書棚を探したところ、井上栄著『感染症の時代』という講談社現代新書を見つけました。「エイズ、O157、結核から麻薬まで」という副題を持ち、2000年10月に刊行されたものですので、当然のことながら、新型コロナウィルスのことは登場しません。「おや? どうして感染症と麻薬が同じくくりなの?」という疑問は持ちつつ、読み始めました。

本書の構成は次のとおりです。

内容は、たいへん興味深いものです。例えば第1章では、アステカ文明の崩壊とスペイン人が持ち込んだ天然痘との関係や、平城京・藤原京は伝染病の流行によって都を遷したこと、大都市であった江戸における麻疹の流行と土着化など、歴史的な視点が説得力があります。

第2章は、子供時代にド・クライフ『微生物の狩人』を愛読した当方にとってはおなじみの内容で、むしろ第3章の「伝染病が重症化したり軽症化したりする理由」が興味深いところです。これによれば、人間の歴史の中で「人が密集して居住する古代都市ができたとき、あるいは産業革命時の労働者の寮の中で、また戦争をしている軍隊の中で、伝染病の強毒化が起こった」のだろう、ということです。

強毒性の病原体は、その宿主が死んでしまうと他に感染して増殖することができないため、人口密度の小さな(うつりにくい)条件下では症状が軽く動き回って感染を広げる弱毒性のものが生き残りやすい=弱毒化する。ところが都市化により人々が密集して生活する中で感染が容易になれば、増殖が速く病原性が強い強毒株が優勢になり、強毒化する、ということです。

なるほど、そのように考えると、どこか奥地の風土病にすぎなかった病気が文明国の大都市に持ち込まれたことで凶悪化し、恐怖の感染症として騒動になる、という事態がよくわかります。

第4章は、動物由来の感染症や食中毒などを取り上げます。かつて人間が動物を家畜化した際に、家畜の病気であったものがヒトに感染し、人間の病気になったものがあるとのこと。野生動物の病原体が人間社会に大きな問題を引き起こすというのは、昨今の事態を見ているとよくわかります。と同時に、第5章のワクチンの話とあわせ考える時、なぜ牛痘の膿を人間に植え付けると天然痘が軽くて済み、あるいは予防できるのか、という理由も推測できそうです。

つまり、もともとは牛の病気であった牛痘が牛の家畜化とともにヒトに感染し、人間社会の都市化に伴い、強毒化して天然痘となったため、元の弱毒株である牛痘を用いて免疫を作っておけば、強毒株が引き起こす天然痘を予防することができる、ということなのでしょう。

(明日に続く)

本書の構成は次のとおりです。

序章 変貌する感染症

第1章 文明と伝染病

第2章 病原微生物の発見

第3章 伝染病の重症化と軽症化

第4章 伝染病以外の感染症

第5章 ワクチン

第6章 感染症のサーベイランス

第7章 真の文明伝染病―梅毒とエイズ

第8章 「伝染病」としての麻薬中毒

終章 二十一世紀日本の感染症とその対策

内容は、たいへん興味深いものです。例えば第1章では、アステカ文明の崩壊とスペイン人が持ち込んだ天然痘との関係や、平城京・藤原京は伝染病の流行によって都を遷したこと、大都市であった江戸における麻疹の流行と土着化など、歴史的な視点が説得力があります。

第2章は、子供時代にド・クライフ『微生物の狩人』を愛読した当方にとってはおなじみの内容で、むしろ第3章の「伝染病が重症化したり軽症化したりする理由」が興味深いところです。これによれば、人間の歴史の中で「人が密集して居住する古代都市ができたとき、あるいは産業革命時の労働者の寮の中で、また戦争をしている軍隊の中で、伝染病の強毒化が起こった」のだろう、ということです。

強毒性の病原体は、その宿主が死んでしまうと他に感染して増殖することができないため、人口密度の小さな(うつりにくい)条件下では症状が軽く動き回って感染を広げる弱毒性のものが生き残りやすい=弱毒化する。ところが都市化により人々が密集して生活する中で感染が容易になれば、増殖が速く病原性が強い強毒株が優勢になり、強毒化する、ということです。

なるほど、そのように考えると、どこか奥地の風土病にすぎなかった病気が文明国の大都市に持ち込まれたことで凶悪化し、恐怖の感染症として騒動になる、という事態がよくわかります。

第4章は、動物由来の感染症や食中毒などを取り上げます。かつて人間が動物を家畜化した際に、家畜の病気であったものがヒトに感染し、人間の病気になったものがあるとのこと。野生動物の病原体が人間社会に大きな問題を引き起こすというのは、昨今の事態を見ているとよくわかります。と同時に、第5章のワクチンの話とあわせ考える時、なぜ牛痘の膿を人間に植え付けると天然痘が軽くて済み、あるいは予防できるのか、という理由も推測できそうです。

つまり、もともとは牛の病気であった牛痘が牛の家畜化とともにヒトに感染し、人間社会の都市化に伴い、強毒化して天然痘となったため、元の弱毒株である牛痘を用いて免疫を作っておけば、強毒株が引き起こす天然痘を予防することができる、ということなのでしょう。

(明日に続く)