1990年この年の10月、池袋にエスカレーターが異常に長い東京芸術劇場が完成した。

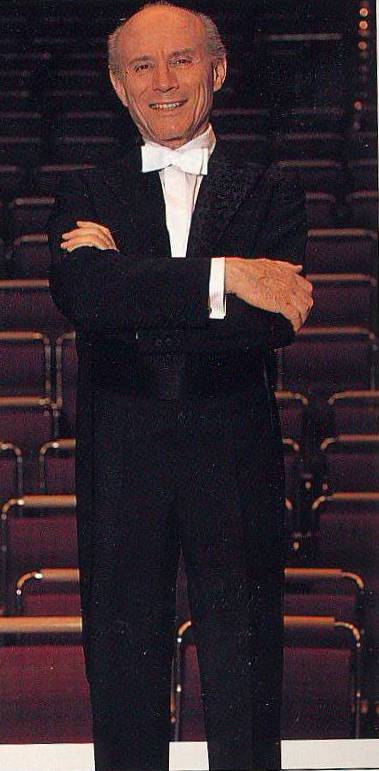

それも見たいし、マゼールも見たいということで、出来てから約一か月後池袋に向かった。

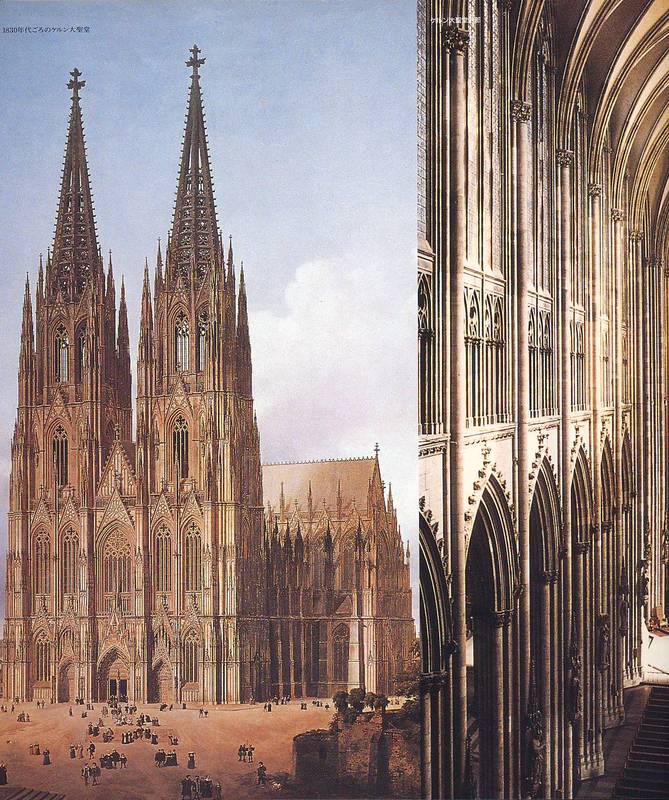

駅の前のお世辞にもきれいとは言えない汚れた通りを抜けすぐにホール前の広場にたどり着く。

この街なみとホールのたたずまいが、ものすごい落差を見せつける。そういえば上野の東京文化会館もそうだ。このホールで6万円のオペラを観る人間と外の浮浪者との距離は目と鼻の先だ。これらを足して2で割れば、世界はみんな平和になるのではないかと考えたりする。この落差は現実のものとして受け止めなければならない。

しかしコンサートに来た人たちは、このようなことを考えるのは後回しにして、差し迫った演奏会のことを考えなければならないし、終われば終わったで外の俗世間から逃げるように帰る。楽しみも苦しみも紙一重だ。

ということで、フランスから国立管弦楽団がやってきた。

1966年、1978年、1982年に続き4度目の来日。

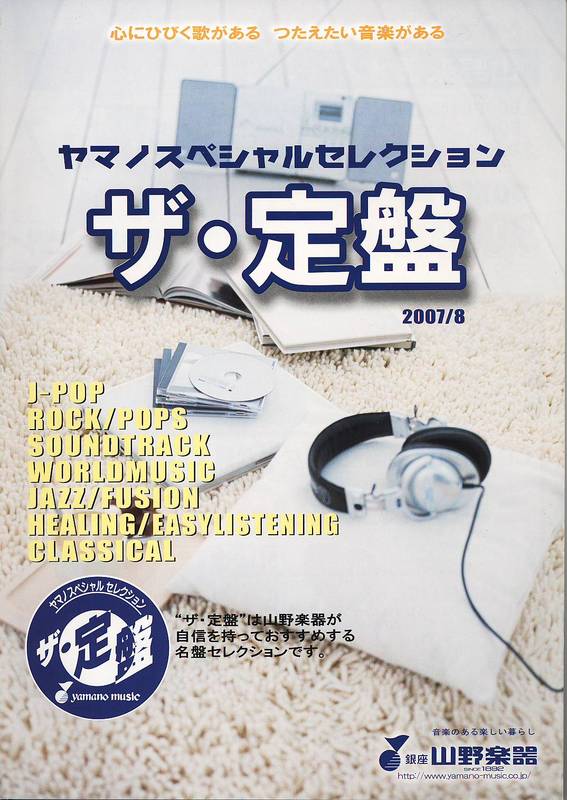

この年の公演はこんな感じ。

.

1990年

11月24日(土)19:00大阪

11月25日(日)15:00名古屋

11月28日(水)19:00東京芸術劇場

11月29日(木)19:00東京芸術劇場

11月30日(金)19:00東京芸術劇場

12月1日(土)19:00東京芸術劇場

12月2日(日)14:00東京芸術劇場●

.

●は河童潜入

.

このときは千秋楽の公演をみた。

.

1990年12月2日(日)14:00

東京芸術劇場

.

ドヴォルザーク作曲

交響曲第9番新世界より

.

ベルリオーズ作曲