ザンデルリンクがニューヨーク・フィルハーモニックを相手にマーラーの10番を6回振ったその初日の模様は前回、前々回書いた。

6回もやるんだから最低2回は聴くもんだ。なにしろはじめて生で聴く10番全曲でもあることだし。

.

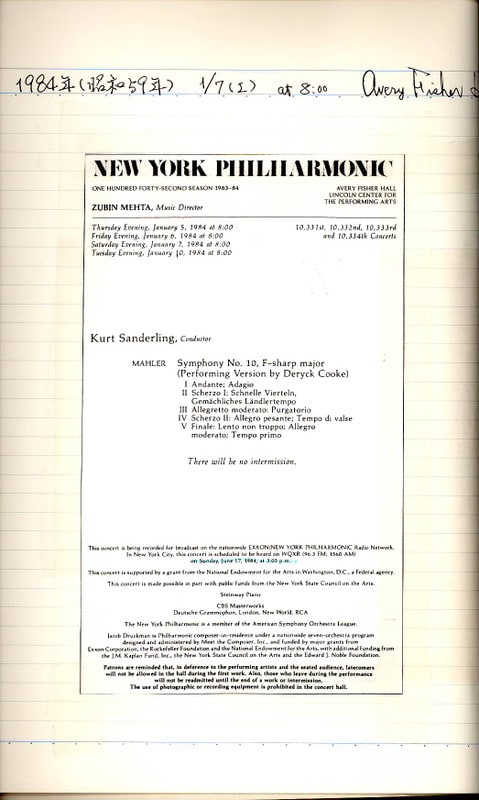

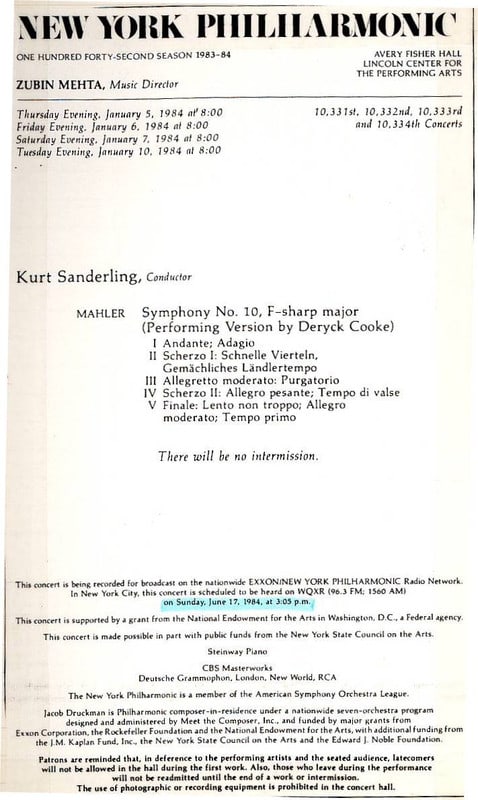

1984年1月7日(土)8:00pm

エイヴリー・フィッシャー・ホール

.

マーラー/交響曲第10番 (デリック・クック版)

.

クルト・ザンデルリンク指揮

ニューヨーク・フィルハーモニック

.

WQXR1984.6.17 3:05pm放送予定

●

はじめて生聴きしたときは、曖昧模糊でつかみどころのない曲のように感じたのだが、2回目ともなれば聴くほうとしても気合だけではないようだった。

●

●

おとといに続きまた聴いてしまった。

今日は自分でも納得いくほどかなり真剣に聴いた。

全精力をつぎ込んだような気がする。

スコアを持ってなくてよくわからないが、あの強烈なティンパニから第5楽章が始まるのであり、すぐに続いてチューバのソロとなり、独特なもの、やっぱり「何かマーラー的なもの」を感じ取ることが出来る。

また、全ての楽章のメロディーはなんらかの意味で全て第1楽章第1主題につながっているように思えるようなところがあり、特に第5楽章ではそのままの形で再帰するところがある。このようなことをごく自然に感じ取れると言うこと自体Versionのよさを示していると思う。

.

スケルツオが二つあるというのは聴いたことがないが、この曲においてはバランスがよく取れていると思う。

圧倒的な重量感をもっているのは両側の第1、5楽章であり、その内側にまた対になるように第2、4楽章というスケルツオがあり、そして核となる第3楽章は全く軽くさわやかに、とは言いにくいが、比較的心地よい音楽となっている。これを聴くとすぐに第3番のシンフォニーを思い出すはずである。

.

第2楽章のスケルツオはかなり組み立てがわかりやすく、例えば第1番のシンフォニーのスケルツオを聴くのとなんらかわりがない。

が、第1楽章とのあまりの違いに少なからず驚いてしまった。これはやっぱり本人が作ったものではない、という先入観があるからなのかもしれない。しかしここでも、第1楽章の主要主題を想起させるには十分のものをもっているので、身を浸すことはできる。

.

第3楽章は比較的軽い曲であり、この曲の場合、アンダンテ楽章が途中にないのが幸いしている。

両端楽章以外にここらへんの第3楽章がまた、もたれるような曲だとさすがに疲れてしまうことだろう。

これはきいていて疲れない曲でありほっとする。但し、VERSIONされたこの楽章を聴くと何かあまりにも若い番号のシンフォニーに戻ってしまったような錯覚に襲われるときがある。晩年のマーラーが果たしてこのようにこの楽章を作っただろうか?

.

第4楽章もスケルツオである。これはかなり短い曲だと思うのだが、形式がなんだかよくわからず曖昧模糊としている。音楽もふわふわと浮くようであり、これはやっぱり指示通りTempo di Valse なのであろう。

.

第5楽章は、第1楽章に匹敵する圧倒的な重量感をもつ楽章である。その長さといい、また奇怪なものが存在、という意味においても重量感がある。

まず、あの奇怪なティンパニの炸裂音。ここで思い出したが、ティンパニと言うのは私の間違いで、これはバスドラムです。

このバスドラムの一撃がこの楽章を通して現れる。

最初の一撃のあと、チューバが主題を地の底から吹奏する。

このあと、この雰囲気のまま小康状態を保つが、ここらへんの雰囲気は全くショスタコーヴィッチ風といえる。それもショスタコーヴィッチの後期のスタイル。

時代的に言うとショスタコーヴィッチの方がマーラー的というべきなのだろうが、抵抗感なくショスタコーヴィッチ風といえるのは、やっぱりVersionの意識があるからなのだろうか。

そしてその後、展開していき得意の歌が始まるのであるが、ちょっとメロディーが歌いすぎで背中がもぞかゆくなる。なんとなく苦笑いしたくなる。それに例えば第9番に比べても、縦の線がぶ厚すぎるのではないか。つまり一緒に演奏する楽器の数、種類が多すぎる。後期のマーラーはこうではなかったように思う。旋律がもっと単細胞的であったように思う。分散した旋律を奏でていたはずである。

.

それにしても自分としてはこの曲自体、マーラー自身が作曲、完成させた第1楽章からして、ちょっと違うところがあるなぁ、と常々考えていたわけであり、その考えから推し量っていくと全曲がなんとなく違和感があってもよいような気がしないでもない。

第1楽章は全体に音色がくすんでいて、霞がかったような曲になっている。全く弦楽器主体の音楽なのだが、ときに管が全く弦に重なるように奏されるので、また、楽器配分のバランスが絶妙であるのか、実に霞がかった音色バランスを感じることが出来る。

第1楽章については、レコード等で比較的よく聴くことが出来るわけであるから、何も焦る必要はない。

大曲においてはバランスが大事だと思うが、最初に書いたように曲自体のバランスはよくとれていると思うし飽きさせない。生演奏に接することが出来るということ自体、幸せと思わなければならない。因みにザンデルリンクはこの曲を以下の通り振る。

1/5,1/6,1/7,1/10,1/20,1/24

これだけやれば指揮者もオーケストラも聴衆もマーラーも、そしてクックも満足だろう。

おわり

●

と言った感じの感想だった。駄文であるが、ここまで熱を込めて聴くことは今はもう出来ない。

今は多数のバージョンをCDで聴くことができる。コンサート自体は多くはないと思うがそれなりにやりたがる指揮者もいる。

ザンデルリンクはこのような曲とかショスタコーヴィッチの15番など、アウトレージャスではあるが、わりと振りやすいものが好きな指揮者だったような気がする。ザンデルリンクは曲に対する共感がものすごく、熱の入れようが手に取るようにわかる棒。

指揮者はポーディアムに上がると言葉を発することはない。練習の時の声がすべて。でも、そこで出来るつながり、形成される音楽観の理解と共有、それがなければ本番での発展的発露は見いだせない。ザンデルリンクはそのようなことを包含していた棒振りであり、比較的あっさりではあるが本番では楽員のやる気度を高め、そして聴衆にもしたいことがよく伝わってくる棒であった。昔の評論家ならアルチザンなどと陳腐な言葉で音楽をさらに埋没させたかもしれない。もっと回数も中身もよく聴けと音楽評論家連中にはいいたくなる。

.

それはそれとして、ザンデルリンクの清らかな心を聴くならこれ。

ショスタコーヴィチ/交響曲第15番

クリーヴランド管弦楽団1991.3.17-18

ERATO 2292-45815-2

おわり

前回のブログでザンデルリンクのマーラー10番の演奏会の模様を書いたが、その翌日、ニューヨーク・タイムズに限りなくわかりにくい文章を得意とするドナル・ヘナハンの評がさっそく載った。

●

ニューヨーク・タイムズ

1984年1月6日(金)

ドナル・ヘナハン

.

もし、かつて、作曲家が自身の肩をつかむ冷たい手を感じたら、そして、死への試みについての不安を音楽にしたのなら、グスタフ・マーラーがその人であった。仕事で、仕事のあとで彼がそうであった真のロマンティックのようなものを反映しているように見える最終の出来事をかなり早くに予想し始めていた。しかし、1911年の彼の死に未完成で残した交響曲第10番において明白に、観客が見えるようなところはどこにもない。スコアはただ単に、”O Lord ,why hast Thou forsaken me”といった絶望的なフレーズに満たされているだけではない。かなり力の弱まった陶酔した二つのスケルツオでさえ、音楽の雰囲気は緩和されない残酷さである。

クルト・ザンデルリンク指揮ニューヨーク・フィルハーモニックによる昨晩の演奏は、決して霊感をあたえ、高揚させるものではなかったが、重要な局面において、本質的に活気がなく淋しく孤独な性格を反映した。昔、レニングラード・フィルの指揮者、そしてごく最近ベルリン交響楽団の指揮者になったザンデルリンクは、自身のプログラムを5楽章70分で満たした。作品は荒涼としており不吉に孤立しなければならなかったといった考えに基づいているのは疑いの余地がない。それはサウンドについても同じ考えであった。第10交響曲にとって、マーラーの苦悩した精神プシケに慣れさせた誰かが、ある晩、我慢して耐えるということが全てである。

.

スコアは1972年にあのイギリスの音楽学者デリック・クックによって拡張、編集された有名な演奏版によっていた。マーラーの未亡人アルマによって着想に第1の反対があったあと、1964年に初演されたオリジナル・クック版は、ニューヨークで演奏された。その前にユージン・オーマンディ指揮フィラデルフィア・オーケストラが2回演奏した。マーラー自身が部分的に完成させたスコアと草稿から、クックが完全版を書き上げるまでは、コンサート好きによって知られていた楽章は、最初のアダージョとマーラーがプルガトリオと呼んだ短い謎の楽章のみであった。これら二つの楽章がマーラーが完成させた全てあったので、マーラーの交響曲第10番などというものはない、と多くの音楽家は当然のごとく反抗した。たしかに議論すべきことはある。しかし私は告白しなければならない。クックがつなぎ合わせたハイブリット作品を聴くと、病的な魅力にとりつかれることを。

作曲家は全然違うことをしたのかもしれないし、またいたるところびっくりさせるようなことをしたかったのかもしれない、と聴き手が考える気持ちはいつもどこかに潜んでいるけれども、オーケストレーションはだいたいマーラーの音のように聴こえる。初期の交響曲と比べてみるとよい。ザンデルリンクの単刀直入でしばしば歩行者のような解釈は、偽るようなことはほとんどないという事実から、10番が真に活気があり独特であると、特に言えるわけではない。

大きな伸縮自在の拍をもった信頼できる音楽家、彼はフィルハーモニックから音符のよい読みを引き出した。しかし、なにが彼らの間、彼らのもとに横たわっているのかということにはわずかなヒントしか与えなかった。

少なくとも、最終楽章には残酷な種類のエネルギーがあった、マーラーが、第3番や第9番のゆっくりした最終楽章の方法で、少しも諦めたような哀愁を帯びるように試みたことはなかったという冷酷な試合終了。覆われたバスドラムの10回の衝撃的な爆発によって区切られることによって、ベートーベンの5番の”運命が扉をたたく”といったことを暗示することはなかった。たとえあったとしても、打撃の衝撃とともに戸を通ってくる死であった、おだてて丸め込まれるとか否定するといったことではない。虚勢をはることはなかったし、誤った推論でもなかった、ただ恐れることは、絶望と空虚。ここに、最終的に、演奏は想像をつかみホールドした。

作品を与えられ、未完成で混合された著作者の歴史を与えられ、注目すべき鮮やかさと慇懃さの演奏をだれも期待することは出来なかった。オーケストラ・セクションは、たいてい、金管が弦と木管を越え、バランスを崩していた。ザンデルリンクはそのような細かいことや、みんなが後期マーラーに期待するような超自然的有頂天を成し遂げようとすることを、あまり考えていなかった。オーケストラによって正確に演奏された巨大でなじみのない作品を簡単に得るには、始めに十分に成し遂げるようにみえるようにしなければならなかった。

●

と言った感じで、ほとんどわけのわからない迷訳であるが、これは全てヘナハンが悪い。

新聞の評だからいいようなものの、言葉を発しての同時通訳ならかなり高度な人でも困難を伴うこと間違いなし。

でも、読み進めるうちになんだか味わいが出てきて面白いところもある。評の内容に一部の隙もない、確信に満ちたものが感じられてくるのだ。音楽への愛着みたいなものが見えてきて、不思議で魅惑的な文章だ。彼はこのような文の感じ、構造の頭で音楽を聴いているのかもしれない。

おわり

.

1983-1984シーズン、NYPに登場したザンデルリンクは年末のプログラムを終え、年始のマーラー10番6連発公演を敢行した。

といっても実際にはほかの公演もはいっているので、そこらへんの詳細は前々回のブログをみてください。

さて、はじめて生聴きするマーラー10番。

当時の感想はいたってあっさりとしていた。

●

1984年1月5日(木)8:00pm

エイヴリー・フィッシャー・ホール

.

NYP第10,331回公演

.

マーラー/交響曲第10番(デリック・クック版)

.

クルト・ザンデルリンク指揮

ニューヨーク・フィルハーモニック

.

WQXR1984.6.17 3:05pm放送予定

●

年明け最初のコンサート。非常に貴重な生演奏となるべき体験であるのだが、なんとも名状し難い雰囲気のかたまりであった

。

私の知っているのは第1楽章のみであり、他の4楽章については全く知らない。しか、ここで演奏されたクック版には何か「マーラー的」なものを感じ取れたと思う。少なくとも、例えばベートーヴェンのこのような演奏、曲目があったとして、それよりは抵抗感なく受け入れられるのではないか。

たまに味付けが濃くなる時があり、特に第5楽章などは旋律自体が歌いすぎているような箇所が見受けられる。あのようなことは、第9番を知っている人にとっては、ちょっと受け入れがたいと言うか、第9番のあとにあのような節は作りえないということが自然にわかってしまうようなところもある。

第1楽章は構造自体は何ら問題となるところはないと思うのだが、メロディーがごつごつしていてつながりがよくないと思う。これはブルックナー第9番からの引用であり、それ自体なんとなくかんとなく変な感じ。

聴衆も今日は特に落ち着きがなく、それが感染したのかオーケストラもなんとなくそわそわしていて、なにか歴史的事件のなかにいるような雰囲気であった。

木管と金管のピッチが微妙にずれ、ちょっとふやけるようなところがあり、また、ホルンなども難しそうであった。

第2楽章のスケルツオは、少なくとも第9番のスケルツオよりはましな気がした。とにかく、ここから未知の世界へはいったわけである。

第3楽章は普通。

第4楽章と第5楽章の境目がよくわからなく、聴いていてとまどった。

あの強烈なティンパニー、バスドラの一打はどっちの楽章に属しているのかしら。また、どんな意味を持っているんだろう。

不思議な曲。

スケルツオが二つあるというのもわけがわからず、とにかく何がなんだかわからない。

この曲はあさってもう一回聴く予定なので、そのときはもう少し真剣になって聴かなくては。。

おわり

●

といった感じで、そもそも何を聴いたのかよくわかっていない節がある。初めて聴くというのはエキサイティングな体験であるが、他面、どこでどのような展開があるのか常に音楽を追っていかなければならず、疲れるところもある。余裕がない。

二日後にもう一回聴いたのでそちらの評をあとで書いてみたいと思う。

.

前回のブログに書いたように年末年始のNYP定期にはザンデルリンクが登場した。

1983年12月29日(木) 8:00pm エイヴリー・フィッシャー・ホール

10,327回NYPコンサート

ムソルグスキー/“ホヴァンシチナ”前奏曲

(ドミトリー・ショスタコーヴィッチ編曲)

プロコフィエフ/ヴィオリン協奏曲第1番

ヴァイオリン、シュロモ・ミンツ

シューベルト/交響曲第9番

クルト・ザンデルリンク指揮

ニューヨーク・フィルハーモニック

.

WQXR1984.6.24放送予定

●

年末年始ごくろうさんなことです。

といってもサラリーマンのこよみは日本とちょっと違い、年末は31日まで。お正月は元日の1日に休みがあるだけだからいたって日常。クリスマスのイヴェントに比べたら大したことはない。

今年は1日2日が日曜月曜ということもありNYPも通常のサイクルと同じ。

ザンデルリンクの初日はどうだったのだろう。

●

ホヴァンシチナ前奏曲は非常にきれいなスモールピースである。音楽があるという感じ。

全体のストーリーとはまるであわないような美しさだ。

シューベルトはオーケストラの性能がよく引きだされた素晴らしいものだった。

よく考えてみるとこのようにあびるような弦の音楽を聴いたのはずいぶん久しぶりのような気がする。また、ブラスに節度が感じられくずれない。第1楽章から既に弦はうなるように歌を歌い、ひたすら流れる音楽となる。シューベルトの歌、実感。つい拍子をとりたくなるがここはぐっとおさえてひたすら深く聴こう。

.

たとえばブラームスだと第4楽章に向かって何か段々に熱く燃えていく雰囲気が感じられるのだが、ことシューベルトに関してはそのようなこともなくフィナーレぐらいもうすこし興奮しても良いと思ったが。

ただし、各楽章ごとの彫りの深さは明確で主題の現れ方も明瞭。ハーモニーも完璧に美しい。この音楽は美しくなければならない。

シューベルトにおいてはどうなんだろう、ザンデルリンクはそんなにテンポを動かすこともなく、メロディーのバランスによく気を使った演奏に終始していただんだろうか、フレーズの終わりに特に思い入れを込めるわけではなく、その点、シューベルト独特の余韻は感じられない。これはたとえばブロムシュテットなんかとは大いに違っている点であり、彼は十分に余韻を保つし、しかし、それが古臭さを感じさせない。ザンデルリンクはなんというかもっと古典的な気がする。

いずれにしろこのように弦の音楽バランスを聴いていると生き返ったような気がする。

.

この前ロサンゼルス・フィルでプロコフィエフのピアノ協奏曲を聴いたばかりだが、今度はミンツのヴァイオリンによるヴァイオリン協奏曲第1番である。プロコフィエフの協奏曲は好きでないとつかみどころがない。テンポの緩急だけは著しいのでそこだけはわかりやすいが。。

ミンツは相当に若いはずであるが、既に名前は知っており、その演奏も知っている。

音は太く、かと言って荒さはなく、もちろん技術的に不安定なところがあるわけではない。

若い人がこのような作曲家の曲を演奏したがるのはよくわかる。もはや曲の素晴らしさもさることながら、彼らはこのような曲に技術的安定感の悪く言えば誇示、それになにか新しい種類の精神的なものをもとめているのだろうか。

おわり

●

1983-1984シーズン聴いたコンサートをここのところ書いてますが、NYPとMETがほぼ中心です。

1983-1984シーズン冬になればコンサートも佳境です。でも、ニューヨーク・フィルハーモニックも年末になれば休みます。大みそか元旦の価値はあまりなく、当然クリスマスのお休みがメインなわけです。

1983年12月21日(水)から12月28日(水)まではコンサートはお休みです。

12月29日(木)から再開です。指揮はザンデルリンク。

当日朝9時45分からのゲネプロを済ませ夜の公演。

年末年始はこんな感じでした。

.

1983.12.29

シューベルト9番他 ザンデルリンク

1983.12.30 〃

1983.12.31 〃

1984.1.3 〃

1984.1.5

マーラー10番 ザンデルリンク

1984.1.6 〃

1984.1.7 〃

1984.1.10 〃

1984.1.12

マーラー復活 バーンスタイン

1984.1.13 〃

1984.1.14 〃

1984.1.17 〃

1984.1.20

マーラー10番 ザンデルリンク

1984.1.21

シューベルト9番他 ザンデルリンク

1984.1.24

マーラー10番ザンデルリンク

.

このあと音楽監督のズービン・メータが再登場するがいかにも影が薄い。

それにしてもよくマーラーをそろえた。このあとメータが大地の歌を振っているので、ここのところ一ヶ月すさまじいマーラーだ。

特に、バーンスタインの復活を間に挟み、マーラーの10番(クック全曲版)を6回演奏したザンデルリンクこそはすさまじい。エンタメの街マンハッタンで、当時まだマイナーだった10番をこれだけ振れるというのは双方にとって非常に有意義であったに違いない。

サイモン・ラトルもロス・フィルとこの曲を振ったりしていて、だんだんとその気運はあがっていたのだろうが。。

.

それで、NYPのほうですが、年末のコンサートのことは次回です。

終わり。

日本では1980年少し前あたりから、急に盛り上がってきた感のある指揮者であったが、アメリカでは1970年中盤あたり既に頻繁にオーケストラ客演を繰り返しはじめていた。

でも、メトのデビューはこのフィデリオの一連の公演であった。

1983年12月21日(水) 8:00pm メトロポリタン・オペラハウス

ベートーヴェン フィデリオ (当演目メト143回目)

指揮 クラウス・テンシュテット

演出 オットー・シェンク

Characters in order of vocal appearance

ヤッキーノ、マイケル・ベスト

マルチェリーナ、ロバータ・ピータース

ロッコ、マッティ・サルミネン

レオノーレ、エヴァ・マルトン

ドン・ピッツァーロ、フランツ・マツーラ

囚人1、アンソニー・ラチューラ

囚人2、ジェイムズ・コートニー

フロレスタン、ジョン・ヴィッカース

ドン・フェルナンド、アーゲ・ホーグランド

●

テンシュテットはメトデビューに際し、このフィデリオを、

1983年12月14、17(土)、21、27、31(土)、1984年1月4、7(土)

以上の7回振った。

土曜日の公演が多いのは、フィデリオは比較的短いオペラであるため、マチネーあるいは同日夜の公演で負担が少ないからであろう。

31日の大晦日公演は夜であったが、これまたご苦労さんなことです。

それで当時の感想は?

●

まず、驚いたことに今日の席(ドレスサークルの最後尾)における音の違い。

オーケストラ(土間)で聴く音とかなり異なっている。

バルコニー席が上に覆いかぶさっているせいで音はやせて聴こえ、特にヴァイオリンの音はひどく細い。また、ブラスセクションは音がむき出しになって聴こえ、平土間で聴くような包み込む感じがない。

ところが、ステージの上の歌手の声は全くよくとおり、このバランスはなんとなく不自然である。

やっぱりどこのホールでもこのように問題のある場所は存在するものなのですね。

さて、一か月ほど前にニューヨーク・フィルハーモニックを振ったテンシュテットの再登場である。こうやって上の席からオケピットとステージを一緒に見ていると、オペラにおける指揮者の仕事というのは大変だなあとあらためて感心してしまう。

テンシュテットは場慣れしているはずだから全くの余裕の指揮と言える。メト初登場だとはとても思えない。

それで聴きこんでいるはずのフィデリオ。

しかし、これはオペラなのだろうか?

今まで観てきたオペラとはかなり異質なものがある。4重唱やオーケストラのかけあいでさえシンフォニックであり、まして合唱になると宗教音楽を聴いているような錯覚に陥ってしまう。

テンシュテットは余裕の棒であり、それはフィデリオ序曲のゆっくりした出だしから既に強く感じられ、緊張感がいっぱいで弛緩したところは一音たりとてない。

科白のあとの音楽が自然に湧き出てくる様は、歌い手の呼吸と一致している。これはオペラの醍醐味であり、また、難しさでもあるはずだ。

いただけないのは聴衆の拍手の回数が多すぎることである。音楽が中断してしまう。ベートーヴェンはこのようには曲は作っていないのだよ。

レオノーレ第3番は、その最初の打撃音とともに第2幕第1場のカーテンが静かに閉じられ、あと暗闇の中でひたすら演奏され続ける。こうやってオペラ全体の流れの中にこのレオノーレ第3番を考えてみると、この序曲は全く異様な長さである。バランス的にはそのあとに続く第2場と同じ程の長さと力をもっている。やっぱりこれはオペラと言っても本当にベートーヴェンのみ創作可能な構造である。今まで聴いたオペラと視覚、音楽がまるで異なる。

このレオノーレ第3番が終わった後、オーケストラ、指揮者、聴衆ともに演奏会自体が終わったような雰囲気となり、オーケストラは2回起立し、聴衆のブラボーは終わりがないような感興となる。

いずれにしろ、この後には勝利、自由の音楽が鳴り響くわけであるから、この場面におけるホールが一体となったざわめきに不自然さは感じない。

ただ、この第2幕第2場のステージの上での動きは演出過多で、ちょっとやりすぎの感がなくもない。なにしろシェンクだからね。ベートーヴェンが観たらきっと苦笑いするに違いない。

ベートーヴェンの音楽には、いつだって新しい発見がある。

やっぱりこのベートーヴェンの音楽のように響く音が好きだ。

そしてまた、その構造の強さを感じさせないわけにはいかないほど張りつめた音楽。

音楽は全てベートーヴェンにはじまりそこに収束すべきである。

構造美と音そのものの美しさが一体となった音楽が必ずそこに鳴っている。

もっと耳を傾けなければならない。そして少しでも多くのものを聴こうと努力しなければならない。

美しさを求める努力なくしてベートーヴェンの音楽と共同体となることはできない。

これは演奏家のみにとどまらず、聴衆としての私たちについても全く同じことが言える。

ベートーヴェンの音楽には常になにかを乗り越えてきたような美しさが迫力を伴って存在する。

いつも、何かにとりつかれたような美しさがある。

全ての音楽がこのように迫力のある美しさをそなえていたら、いつでもそこに行くことができる。

今、また音楽の世界がはじまる。

テンシュテットの、非常に強いベートーヴェン像だった。

おわり

●

こんな感じで、いつもどおり語法に問題のある日本語がならんでいる。

でも、なんとなくその状況が自分ながらよくわかる。

とくに印象的だったのは、まっ暗闇のなか15分続くレオノーレ第3番。

視覚ゼロ、聴覚には音楽だけが注ぎ込まれる、このシチュエーションをイメージしてみてください。

頭の中にとにかくいろんなことが浮かんでくる。この音楽のことだけではなく、どのようにしてこの曲を作ったのか、といったあたりから、となりの人は何を考えているのだろうか、といったあたりまで、いろいろな方向に頭が廻る。非常にユニークな体験であった。

日本では、名が知られた頃は久しぶりに出てきたドイツ本格派指揮者といった感じであったが、そのころ既に彼はヨーロッパのみにとどまらず、アメリカのビック・オーケストラに頻繁に客演を繰り返していた超人気指揮者であったのだ。

このようなことをいまあらためて考えると、当時いかに井の中の蛙であったかということがよく認識できる。レコ芸等の限られた情報が全てであり、また、一部評論家の誤った発言、局部が肥大化した内容、このようなことをいとも簡単に受け入れていたわけだ。それが当時の音楽シーンだと思ったりしていたわけだ。

昔のことを全部否定するわけではない。

しかし、美化しすぎが遠目には今はじめて嘘のように見えたりする。

音楽を日常で感じることが大事。

サブスクリプション・コンサートに真の音楽がある。

それを愛する人が本当に音楽の好きな人。

自分の観た、聴いた演奏が全てめったにない名演奏であった、などということはあまりない。ウィーン国立歌劇場日本公演に6万円はらったらその公演はなにがなんでも筆舌に尽くし難い名演となるわけだが、そんなことありえない。

6万円のダ演にはやりきれないものがあるだろう。

初台ならいい席で3回聴ける。

オペラは初台のオペラパレスができてようやく日常となった。

ということで、どこに話を落とせば良いのかわからなくなってきた。

ルーチンワークの日常の演奏を愛してこそ、本当の音楽ラヴァー。

そこから見えるものがある。

おわり

ちょっと間があきましたが、引き続き1983-1984シーズン聴いた演奏会、観たオペラです。

今日はまたニューヨーク・フィルハーモニックの定期です。

●

1983年12月13日(火) 7:30pm エイヴリー・フィッシャー・ホール 第10,322回

シュヴァントナー/アフタヌーン・オブ・インフィニティ

メンデルスゾーン/交響曲第5番リフォメーション

ラフマニノフ/ピアノ協奏曲第2番

ピアノ、セシル・リカド

レナード・スラットキン 指揮 ニューヨーク・フィルハーモニック

●

また、例によって当時のメモから。

スラットキンは名前だけは知っていたが、顔を見るのも演奏を聴くのも今日がはじめてである。

今日は指揮者が棒を振る前に、最初のシュヴァントナーの曲の解説があった。

とにかく現代音楽でいろいろな奏法がでてくるが驚かないでください。といった説明で、また、それなりの楽器には前もってその奏法をやらせたりしていた。

こんなことはこっちとしては初めてなのだが、なにせ現代音楽であり、説明がないよりはなんとなく安心して聴ける雰囲気となる。また、マンハッタンの聴衆は金をくさるほど持った保守的な連中が多く、このような事前の説明はあっても良いものだと思った。指揮者自身にもいやみなところはなく好感がもてた。

曲は、ハーモニーとリズムがさざ波のように押し寄せてくる、といったところか。

.

次のメンデルスゾーンは実演ではめったに聴けない曲。優秀なオーケストラで聴くとなんとなくさわやかさが吹き抜ける。

また、指揮もメリハリがよく効いていて、第3楽章までならレコードにいれられるのではないか。但し第4楽章は曲自体芝居がかっていて、なんとなくぎくしゃくしている。

また、この曲の第3楽章の悲しみの塊のようなメロディーはいったいなんなのだろう。

.

ラフマニノフ。

セシル・リカド、彼女の名前も日本にいるときからよく聞いていたが、なんと1961年生まれ。(当時22歳)

彼女の音はあまりギラギラするところがなく、また線も細く、このNYPの馬力についていけないようなところがある。

第1楽章では精いっぱい弾いているにもかかわらず、音がオーケストラにうもれてしまうときがあり、その一生けん命弾いている姿がいたいたしい。

第2楽章は一変し、ラフマニノフ自身考えもつかなかった繊細な表現が浮かび上がる。

それにしても、第3楽章のような、時として怒り狂うようなラフマニノフの音楽も不思議である。

おわり

●

と言った感じで、ドライな文章が続く。

でも、自分ではこの文章の中にキーワードがいろいろとはいっており、そのワードを読んだだけですぐに当時のことをイメージすることができる。

セシル・リカドのピアノ・ソロから始まったラフマニノフは今でも明確に思い出すことができる。横幅で迫るのではなく、細みの切れ味鋭い前進力は魅力的であった。

こんな感じで、書きはじめたら、もしかして、いくらでも書き続けられるかもしれない。

スラットキンの棒、NYPのサウンドも良く、2週間前のサブスクリプションに出てきたアンドリュー・デイヴィスとは段違い。

いつか長めの感想にまとめます。

●

オリンピックでの日本の金メダルは、今のところ、内柴、北島、谷本、上野の4個。

だから、君が代も4回聴けた。このような世界の舞台に響く君が代の調べは格別だ。

完全にリズムを抑止した単旋律の国歌は数多ある他国の国歌と全く異なる。

行進曲調のめでたい長調のノウテンキな節が多い中、他を圧する沈黙の国歌だ。

こんな素晴らしい国歌はもったいなくてあまり聴かせたくない。金メダルもほどほどにしてほしい。。

とは言え、とってほしい選手もいる。柔道の準決勝の谷の試合はひどかった。相手がひどかったということもあるが、二人して手をカヤカヤ動かしてるだけの5分間なんてオリンピックでみせるような試合ではない。二人で何をしていたんだろう。

サッカー、これは金メダルをとる心配はないが、日本人ってどうみても足は不器用なんだね。サッカーボールが足に当たらない。笑えない喜劇だ。

手は器用なのにね。

●

昔、来日オーケストラ公演やオペラ公演では、プログラムの前に両国国歌吹奏をした。

毎公演するわけではないで、最初の音を聴かないとわからなかったりして、国歌が始まったとたんに自席からバタバタと椅子の音をたてながらあわてて立ったりしたものだ。

それにしても、超一流のオーケストラが国歌を吹奏してくれるわけだから、音楽的にもハイレベルで美しいものであるからだいたい酔いしれてしまったものだ。

ここでも、来日国の国歌と異なり、異様に静かで空気を圧する沈んだ美しさは何ともいえず心にしみこんできたものだった。

今の時代、国歌吹奏は全く聴けなくなってしまった。

.

ひところのリッカルド・ムーティは、ポーディアムに上がるが先か棒を振るのが先か、フィラデルフィア管弦楽団の連中は、ムーティが舞台に現れるや、楽器を開始モードに構えたりしていた。こんな時代だ。忙しくなってしまった。

ゆっくり国歌も聴けない。

終り

●

●

1983-1984シーズンに聴いた演奏会、観たオペラを書いてます。

今日はメトです。

.

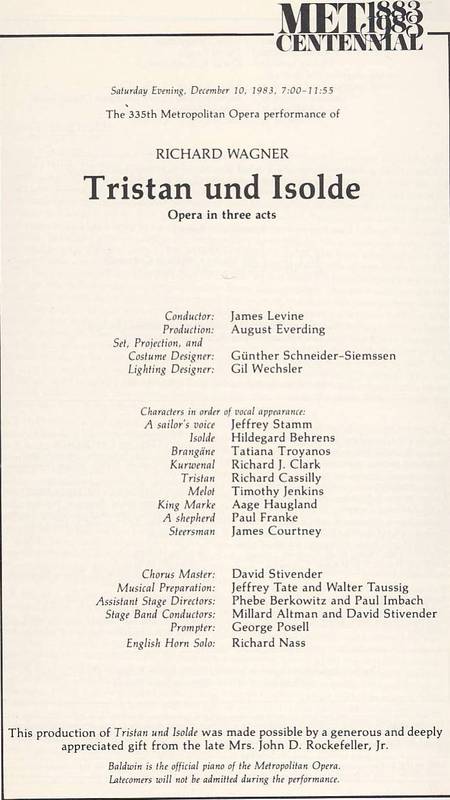

1983年12月10日(土)7:00pm

メトロポリタン・オペラハウス

.

ワーグナー/トリスタンとイゾルデ

(当演目第335回公演)

.

アウグスト・エヴァーディンク 演出

.

水夫の声/ジェフリー・スタム

イゾルデ/ヒルデガルト・ベーレンス

ブランゲーネ/タティアナ・トロヤノス

クルヴェナール/リチャード・J・クラーク

トリスタン/リチャード・キャシリー

メロート/ティモシー・ジェンキンス

マルケ王/アーゲ・ホーグランド

牧童/ポール・フランク

舵手/ジェイムズ・コートニー

.

指揮 ジェイムズ・レヴァイン

●

例によって当時の感想より。

●

あまりにもすばらしすぎるレヴァインの指揮。見事の一語に尽きる。

そして、この舞台効果満点の演出。幻想的なもの。

だいたいいつも聴くのは「前奏曲と愛の死」。だからあんまりこのオペラについてどうのこうのと言える筋合いではないのだが、ただひとつ確実に言えることは、「愛の死」を聴くためには、やっぱりその前の全容を聴く必要があるということです。

河童は以前、チェリビダッケ指揮読響によるほとんど狂気、愛の狂気ともいえるこの曲に対する原体験をもっている。前奏曲から愛の死へと完璧なオペラ的で劇的な推移を経て、荒れ狂う愛の死は言葉で言い表せないものであった。

しかし、ここでレヴァインが全曲を通してみせた表現のなんたる違い。

ここにはオペラの最後の一部として存在する「愛の死」があるように思える。オペラ全曲として考える場合、ここだけ特別にチェリビダッケのように狂気のように振る必要性があるかどうかというと、それは私にはよくわからない。

レヴァインの指揮によるトリスタンは、その圧倒的テンポと自然な呼吸、その指揮により第1,2,3幕を通し、必然的な盛り上がりを示し、そしてまた、そのまま流れ込むように愛の死を迎え、音楽は静かに消え去る。これでよいのではないか?

別にレヴァインの表現が平坦だと言っているのではない。

オペラとしてみた場合、それを全体の流れとしてみた場合、レヴァインの指揮は見事の一語に尽きると思う。

.

出だしの暗闇の中で始まった前奏曲。それは静かに静かに深く深く沈みこみ、そして第1幕へと移っていく。それから延々5時間、ひと眠りする暇もなかった。実のところ、弛緩したところは一ヶ所もなかった。

第1~3幕に音楽が推移するに従い、例の前奏曲のメロディー主体の音楽が段々と愛の死のメロディーを帯びてくるのがよくわかる。

レヴァインの指揮はよく歌い、そしてよく流れる。ベーレンスのトリスタンも高音がよくのびきっていて、また、低音にも安定感があり、聴きごたえがあった。

.

舞台も良かった。特に第2幕における効果的な推移は、この機能的なメトロポリタン・オペラハウスでのみ可能のように思える。背景が10回以上変わったのではないか。

その第2幕の後半の方でトリスタンとイゾルデの顔のみが舞台に浮かびあがり、他は真っ暗でその二つの顔が少しずつ上の方へあがっていくその光景は圧巻である。

この演出では全体に舞台に向かって左側に力点があるように思えた。従って右側に座っている人うのほうがよく雰囲気をつかめたのではないかと思う。

おわり

●

●

こんな感じで、もっとちゃんと観ておけ、と言いたくなるが、当時のボキャレベルではこんなもの。

エヴァーディンクの舞台は、今思い起こすとエンターテインメント系のもので、前席から後席まで受けのいい舞台であったと思う。但し、今みたいに激しい動きのあるものではなかったと思う。

ベーレンスは当時メトの中心的な歌い手のひとりであり、その体当たり的表現はこのようなオペラにもふさわしい。

キャシリーは、その後発売されたメトのタンホイザーのタイトルロールを歌ったヴィデオを観てもわかるように、肉、油、エネルギー、汗、など人間そのものの塊であり、トリスタンの複雑系な心のひだを表現するには今一つ違和感がなくもない。

レヴァインの棒は、深呼吸のテンポで実によく歌い流れる。彼が、バレンボイムのバイロイト5年リングのあとを襲ったのは当然と言えるが、この1983年より前1982年に、既に悠然たるパルジファルを振っている。この年既に演奏だけで正味4時間半かかっていたパルジファルであるが、その後さらに悠然過ぎるテンポになっていたのは周知だろう。カミタソも序幕+1幕が2時間15分というトンデモ系の棒になったりしたが、今思えばあのころまでが絶頂期であったのだろう。心身ともにその集中度、あふれる充実感、見事であった。

●

このくそなついあつ、、、、

.

このくそあついなつ。

.

あと2週間も我慢すれば、峠を越えるだろう。

最近の真夏は7月の方にかたよってきたような気がするのだが、つまり早めに夏が来て、早めに終わるようになったような気がする。

.それであと2週間我慢して、そのあともう2週間流せば芸術の秋の入口が見える。

N響の場合、シーズン開始初日なんて全く興味がないらしく、そもそもいつがスタートなのかわからない。

たぶん、9月13日(土)だと思う。

ハンス・ドレヴァンツによるマーラーの5番。

あまり期待していないがチケットはある。

.

そこらへんは聴くほうも適当に流して。。

それで、次シーズンどれが一番食指が動いたか。

難しいところではあるが、

●

11月15日、16日

ワーグナー/

楽劇「トリスタンとイゾルデ」から

「前奏曲と愛の死」第2幕(演奏会形式)

.

指揮イルジー・コウト

他ソリスト

●

演目であるが、一瞬みると第2幕を演奏会形式でやる、と思ってしまうが、よくみるとその前に「前奏曲と愛の死」と書いてある。

・「前奏曲と愛の死」

・第2幕

といった具合に2ピースやるのだろうか。

でも愛の死の最終音を聴いた後で第2幕に突入するのは、ちょっと疲れる。

だから勝手に理解する。

・前奏曲

・第2幕

・愛の死

この順番なら少しは納得する。ただ、これだとたぶん休憩なしだろう。

第2幕の省略は?

どっちにしろ合計2時間以内で終わるだろう。

それにしても、ユニークなプログラムですね。

昔、ホルスト・シュタインが同じくN響を振ったパルジファルの第3幕というのがありましたが、あれは筆舌に尽くし難い名演でした。二日続けて聴いても深い感動がさらに深まるだけでしたから。

ということで、この11月15日か16日、これいくしかないと思います。自分の分はとりあえず買ってありますので。

●

652- マーラー交響曲第4番 ライブラリー

●

1.ヤッシャ・ホーレンシュタイン/ロンドンpo.

マーガレット・プライス 1970.11.23-24

LP Seraphim AA-5054

CD EMI 74882 2

2.ジョージ・セル/クリーヴランドO.

ジュディス・ラスキン LP/CD多数

3.ジョージ・セル/クリーヴランド

? 1968.7.26 CD VIRTUOSO 93020

4.ウリ・セガル/シュトゥットガルトRSO.

アーリン・オージェ 1976.2.13Live NHK-FM

5.ラファエル・クーベリック/バイエルンRSO.

エルシー・モリソン 1968.4/18-20 LP/CD

6.ヘルベルト・フォン・カラヤン/ベルリンpo.

エディット・マティス 1980.1.26Live NHK-FM

7.アリ・ラハバリ/オーストリアRSO.

クリスティーナ・ラキ 1982.5.14 NHK-FM

8.フリッツ・ライナー/シカゴso.

リサ・デラ・カサ LP RCA AGL1-1333

XRCD2 VICTOR JMCXR-0017

9.エーリッヒ・ラインスドルフ/クリーヴランドO.

Irene Gubrud WQXR1984.6.30 on air

10.ロリン・マゼール/ウィーンpo.

キャスリン・バトル LP CBS IM39072

CD SONY SX14K48198

●

11.ベルナルト・ハイティンク/

アムステルダム・コンセルトヘボウO.

ロバータ・アレキサンダー

1983.10 LP PHILIPS 412 119-1

12.ウィレム・メンゲルベルク/

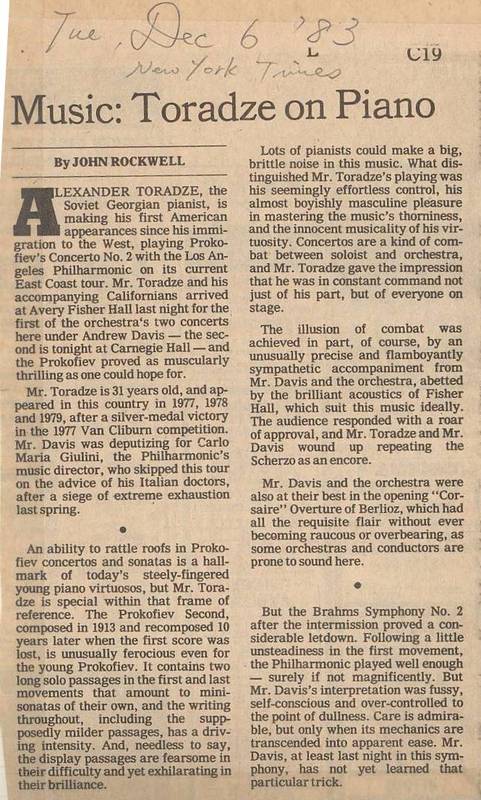

昨日書いた演奏会の評がさっそく、翌日のニューヨーク・タイムズに載った。

評はヘナハンではなくジョン・ロックウェルさん。

全部の訳はあとで書くとして要約するとこんな感じ。

●

まず、指揮者のアンドリュー・デイヴィスのことはほとんど書いていなくて、主にプロコフィエフのピアノ協奏曲第2番のことに割いている。

.

アレクサンダー・トラッツェは31歳。西側に移ってからアメリカでは初めてのコンサートである。ロス・フィルとの、このイースト・コースト・ツアーではニューヨークで昨晩と今晩の2回の公演。アメリカに移る前にも1977,1978,1979と公演をしている。1977年にはヴァン・クライヴァーン大会で銀賞をとっている。

ロス・フィルの音楽監督ジュリーニはドクター・ストップがかかりこのツアーにはかわりにアンドリュー・デイヴィスが同行。

.

プロコフィエフのピアノ協奏曲とソナタは若い連中にとってその能力を示す絶好のもの。

多くのピアニストは雑音の山と化すが、トラッツェはいとも簡単にヴィルトゥオーゾぶりを示した。大変に素晴らしい演奏で、伴奏のオーケストラと指揮者もよかった。

アンコールではスケルツォをリピートした。

.

アンドリュー・デイヴィスとオーケストラにとっては最初の曲の海賊がベスト。

ブラームスの2番はピンボケで焦点が定まらず、またメカニックに過ぎ、まだまだ学ぶことが多い。

早い話がかなりの酷評。

1983-1984シーズンの聴いたコンサート、観たオペラ等のことを書いてます。

グレイト・パフォーマー・シリーズというのがあって、これはニューヨーク以外の州や国外からの来演となっている。おもにエイヴリー・フィッシャー・ホールで日曜日の午後3時から行うことが多い。ニューヨーク・フィルハーモニックの定期は普通、木金土火なのでそれ以外で練習のない日は空きなのだろう。この日はいつもの日曜日ではなく月曜日の来演だ。

●

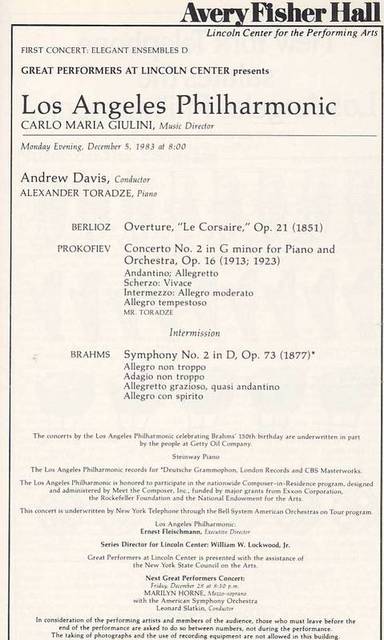

1983年12月5日(月) 8:00pm エイヴリー・フィッシャー・ホール

ベルリオーズ/海賊、序曲

プロコフィエフ/ピアノ協奏曲第2番

ピアノ、アレクサンダー・トラッツェ

ブラームス/交響曲第2番

.

アンドリュー・デイヴィス指揮

ロサンジェルスpo.

.

●

この時代、音楽監督は偉大な指揮者カルロ・マリア・ジュリーニである。

ジュリーニは以前聴いているので、彼の棒についてはまたいつか書けると思う。

この日は、約1週間前にNYPを振っていたアンドリュー・デイヴィス。

今日はロサンジェルスpo.を振った。

当時のメモ書きがあるがデイヴィスを酷評したひどい文章なのでかなり柔らかい表現に変えた。以下。

●

またしてもアンドリュー・デイヴィスの登場である。

久しぶりに聴くロサンジェルスpo.はさすがアメリカ・ビッグ6の名に恥じない素晴らしい演奏を繰り広げた。

なんといっても安定したブラスにかき消されないヴァイオリン、その他の弦が素晴らしく、ちょっときらきらしすぎるところもあるが、あの湧水のような噴き出す音が音楽の喜びを教えてくれる。快感だ。また、ホルンが独特で、線が細く微妙なニュアンスを持っている。トップはさすがどこでも、良いですね。

.

ところで問題の指揮者であるが、今日はこの前よりも席がポーディアムに近かったせいもありよく観察できた。

まず、動きすぎる。それも一見して無駄だとわかる動作が多すぎる。そして、その動作が非常に滑稽に見えて音楽の見通しを邪魔するのである。(お世辞にもよいスタイルとは言えない。)

あれで、もう少し見栄えが良かったら音楽もそれなりに良く聴こえるかもしれないのに、彼は自らその大げさな動作で全く損をしている。

現にまわりの聴衆はみんなくすくす笑っているのだ。

音楽に没入する前にこの目前の動作がときとしてこらえきれないほど滑稽なときがあるのです。あれでオーケストラの団員も生活がかかっていなかったら吹き出していたに違いない。もっと素直に指揮すべきです。

たとえ、いくら今の自分が充実しているといっても、それをあのような形に無理やりあらわす必要はない。もっと音楽の内容を充実させるべきだ。

.

ブラームスはロサンジェルスpo.のすばらしく節度のあるブラス・セクションときめの細かい弦に支えられてふちどりは完璧であったにもかかわらず、全くブラームスの型になっていなかった。もっともっと、深く深く、気を落ち着けて沈みこまなければならない。また、四つの楽章のバランスを考えなければならない。

さらに目立ったのが、フレーズの頭に気を使うあまりその前のフレーズの切れ目がおろそかになることである。つまり適切な指示を与えていない。

ジュリーニとともにあるロス・フィルであればこれは水と油。デイヴィスがこのオーケストラを振るのを聴く意味はあまりない。

.

プロコフィエフのピアノ協奏曲であるが、いつ聴いても変な曲である。努力のわりに報われないというか。。

録音などで聴くとそんなにも感じないのだが、生に接してみると、ピアニストは目を白黒させて演奏している。汗だくで、必死に弾いている。

そのせいかどうか、とてもこのピアニストは31歳にはみえず頭はテカテカである。こんな曲をレパートリーにするからです。

第1楽章などはさながら打楽器の如くであり、また形式もくそもあったものではない。一瞬、バルトークを聴いているような錯覚に陥るところがあったが、彼ならばここまではしないだろう。たしかに面白い曲ではある。

おわり

●

といった変てこな感想だった。

プロコフィエフの第2番については、その後何度も聴くうちに、接し方が変わったのは当然。理解がそれなりに深くなった。

アンドリュー・デイヴィスは、こちらの聴き方を工夫してメディアだけで聴くようにするとかといった自助努力が必要かもしれない。もういい年になっているので昔のようなひどい動きはしなくなったのかもしれないが、当時はあまりにもひどい動きであり、その印象をずっとひきずってしまっている。ただ、別に特別に嫌いな指揮者ではない。

おわり