●

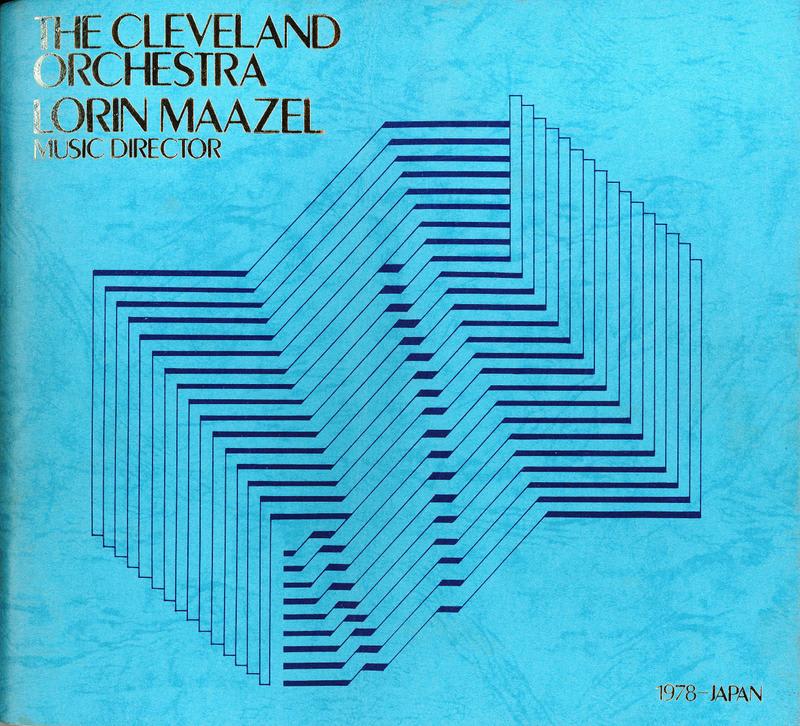

2.17の公演は前回ブログ参照

2009-2010聴いたコンサート観たオペラはこちら

.

今日は新国立のジークフリート。

昨年のラインの黄金、ワルキューレに続くキース・ウォーナー・プロダクションの再演。

●

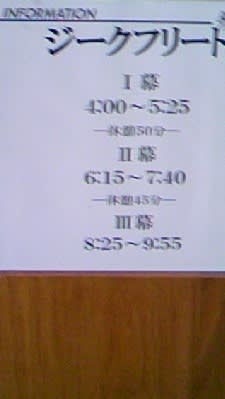

2010年2月20日(土)14:00-20:10

.

キース・ウォーナー プロダクション

リングサイクル再演

.

ワーグナー ジークフリート

.

(in order of appearance)

さすらい人 ユッカ・ラジライネン

ミーメ ヴォルフガンク・シュミット

アルベリヒ ユルゲン・リン

ジークフリート クリスティアン・フランツ

森の小鳥 安井陽子

ファフナー 妻屋秀和

エルダ シモーネ・シュレーダー

ブリュンヒルデ イレーネ・テオリン

.

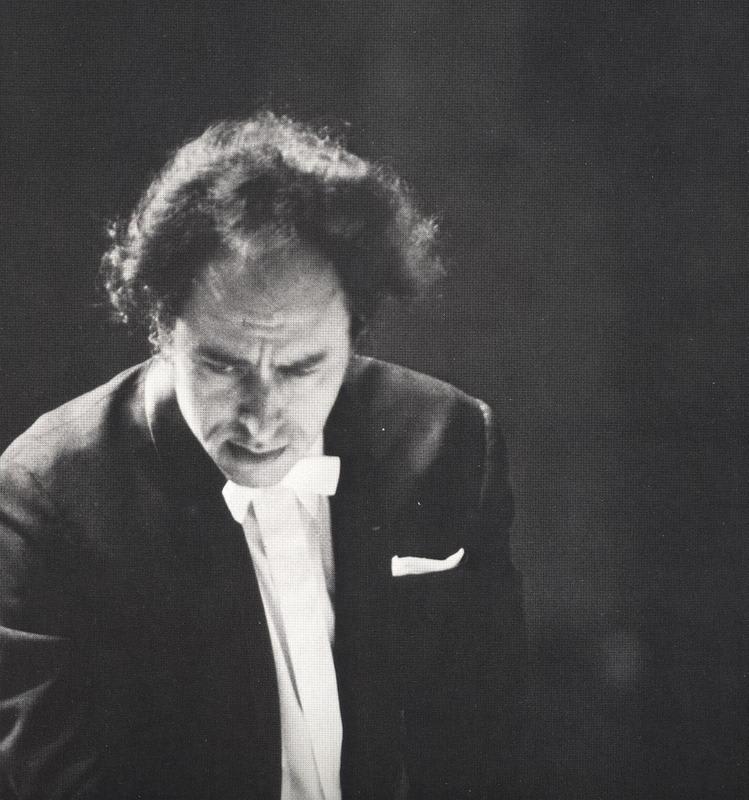

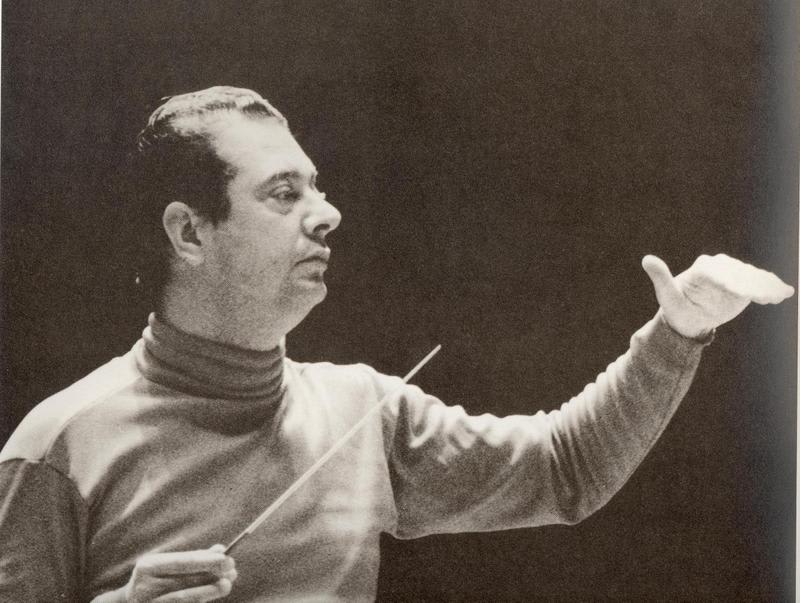

ダン・エッティンガー指揮 東京フィル

●

17日の公演を鑑賞し本日20日も。

前回の流れの話でいうと、第2幕第2場、森の小鳥のシーンに、いろんな縫いぐるみがでてくるなかで、ファフナーとファーゾルトをもじった等身大の縫いぐるみも出てくる。等身大という意味がこのプロダクションでは崩れているがそれでも巨人の矮小化のようには感じる。このシーン、意味合いがよくわからないと言うは易いが、この場面そして音楽、巨大にして鎮まらせる圧倒的な舞台音楽においては、なんだか、巨人族ファフナーとファーゾルトのような巨人兄弟は森の中にごろごろとたくさんころがっているんだよ。この種のストーリーはいたるところにころがっているんだよ。と思えてくるそれなりに面白い演出ではある。

また、第3幕冒頭、ここはメトなみとはいかないが日本のほかの劇場ではできない奥行きのある舞台装置をみれる個所。奥から、思えばあのラインゴールドでの病棟のような城、そしてワルキューレでの死者を祀るシーン、一番奥を三角形の頂点にし、客席の方に広がる舞台そのものがずっと奥の方から前方に移動してくる。これは迫力のある舞台。しかし、ここはラインゴールドでもなければワルキューレでもない。なんだか消防署の鉄のはしごみたいなものが三つあってそこを昇降を繰り返す‘飛んだ髪’状態のパンク気味な消防員?そして地面にはこんがらかってしまった無数の映画フィルム。ほかの場面でもテレビモニターなど映画、フィルムを想定させるものはたくさんでてくる。3月にある神々の黄昏の終結部ラスト5分を観るまでもなく、もしかしてシックス・センスのように最初から答えはでていたのかもしれない。ラインゴールド冒頭、そのラインの乙女もアルベリヒも映画を楽しんでいた。

.

●

このようにいろいろ連関させてイメージを膨らませることができるのがワーグナーの音楽劇の面白いところ。並べ始めたらきりがないのでやめる。頓挫か。

.

それで17日もそうだったのだが、ホルンの具合が良くない。肝心要なところでこぼしてしまうのは言語道断としても、アンサンブル、ハーモニー、縦の線、どうもよくない。昨年のラインゴールド、ワルキューレ、それに前回のファースト・サイクル(準メルクル、N響)のときは感じなかったものだ。

このジークフリートの第2幕腕のみせどころなのに、森の縫いぐるみはもしかしてこのホルンにも耳を塞ぎたかったに違いないが演出上納得するしぐさをしなければいけない。このしらけるシーン。問題だ。

どうも今回はソロ、トップがどうだこうだというよりもホルン全般に問題があり底上げできていない為と感じる。トラのせい?

オケピットでオケは見えないけれど、新国立劇場ができてはや10数年、聴衆は目も耳も肥えてきている。東京フィルはいいオーケストラだが、レパートリーシステムをとれない試行錯誤状態のシステムの中困難も伴うと思うのだが常設のオーケストラが欲しいところではある。

こんな調子だと、3月のカミタソのプロローグ冒頭、そして抜ける第3幕冒頭、第2幕の悪だくみ三重唱で尾を引く中もしかしてすっきりと終るかもしれないと思わせるようなすっきり抜けた冒頭ホルン。ここらへん3月の公演まで一抹の不安も感じさせないぐらい猛練習を積んでいただきたい。

.

●

このように、へばって、ばてて、つぶれてしまったわけではないホルンとは対称的に、この日のフランツは、さしものフランツもというべきか、最後はかなりバテバテ。声が丸くなってしまい、タイでもスラーでもないのに音価を保持しようとし、アクセントの鋭さが消え、悪あがきとは言えないが苦しいときの神もいないそんな状態で歌い終えた。ジークフリートのジークフリート役は山場の持っていき所が満載すぎて、聴く方は全部頂点で聴きたいがやってる方は大変。ここはどうしても、やっぱり昔の歌い手の偉大さが耳に沁みる。最近聴いたものでは、例のカイルベルトのバイロイト1955年ステレオ実況録音のヴィントガッセン。繊細さやディテールの細やかな表現などごちゃごちゃいう前に歌えなければ話にならんだろう。そうだね。本質を直にさらしてくれる。

.

最後の30分だけ目覚めるブリュンヒルデのテオリンは、17日の公演より角が取れまろやかさが増し、メロウではないが、このジークフリートの剣を鍛える音楽にふさわしく、カチーン、と決める。今起きたばかりのブリュンヒルデはジークムントの剣を夢見ていたのかもしれない。鋭いアクセントで音楽の縁どりを明瞭明確にして深堀りしていく。

第3幕第3場の音楽があまりに素晴らしく、静かさのみが劇を饒舌なまでに表現することができる、そのようなワーグナーの音楽に得心しながら聴く方も観る方も固唾をのみながら火のベッドに集中。そして終結部目指して、フランツを補って余りある迫力で進む。

こちら、いわば表の表現。カミタソの自己犠牲までどのように歌い切るのかこれまた楽しみ。期待。

.

●

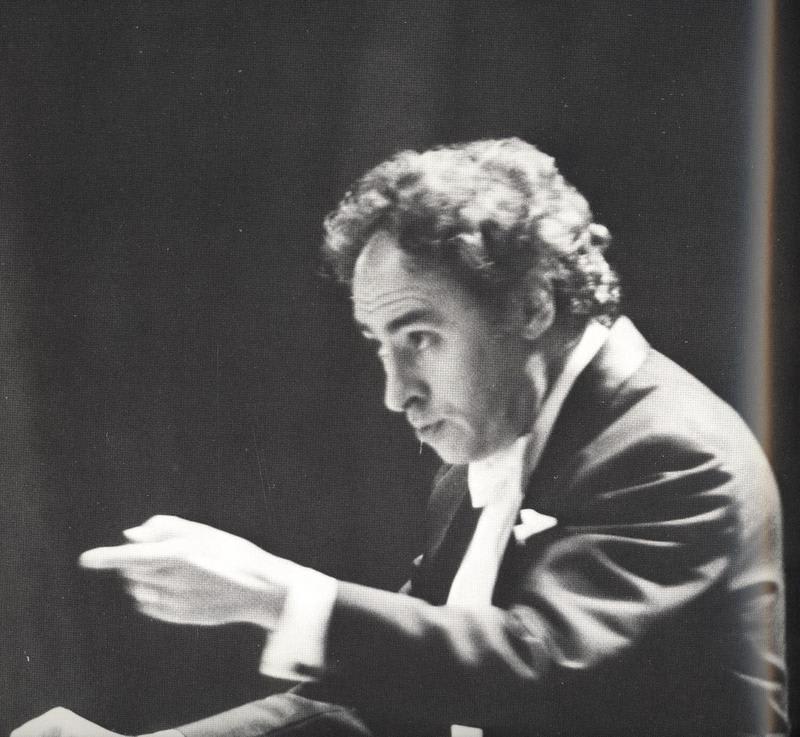

エッティンガーの棒はもう少し締めてもいいかと思うが、むしろオーケストラを自由に拡散させている。締めはじめたらきりがないというところか。歌い手との呼吸は見事で、歌う方もこの棒ふりの手掛かりがなければ何も声が出せないそのような場面で全面的に信頼を寄せている(寄せざるを得ないか)。

それとあまりに伸縮自在すぎで部分的にその速度の変化にオーケストラそして歌もついていけてない個所が散見される。ただし、その速度感に問題があるわけではなく、練習不足というか浸透度が浅いためであろうと推測される。

この速度感だが、ライブならではのものであり、セッション録音からは得られないヒートな熱さが見事。ライブでも、あとで録音で聴くのとその場で直に聴くのではこれまたかなり異なる。劇場での生。これに限るのではないか。特にバレンボイムの薫陶を濃く受けているエッティンガーの場合、それらを否定するような要素は何一つない。

前回の東京リングでは2003年のジークフリート、2004年の神々の黄昏はともに準・メルクルの棒N響。東京フィルはオペラ慣れしているオーケストラだが、一発公演だとN響のレベルにかなうものではない。ピッチがあって音に濁りのないワーグナー。エッティンガーにもこのようなオーケストラでワーグナーを振ってもらいたいものだ。

2003年のジークフリートではフランツとトレレーヴェンのダブルキャストで絶唱。2004年のカミタソも同じ。このときはジークフリートは一回しか観なかったカミタソはなぜか三回も観てしまった。

というわけで今年、3月の神々の黄昏も非常に楽しみだ。

おわり

●