0130- 昔、テミルカーノフはニューヨーク・フィルにデビューした -4-

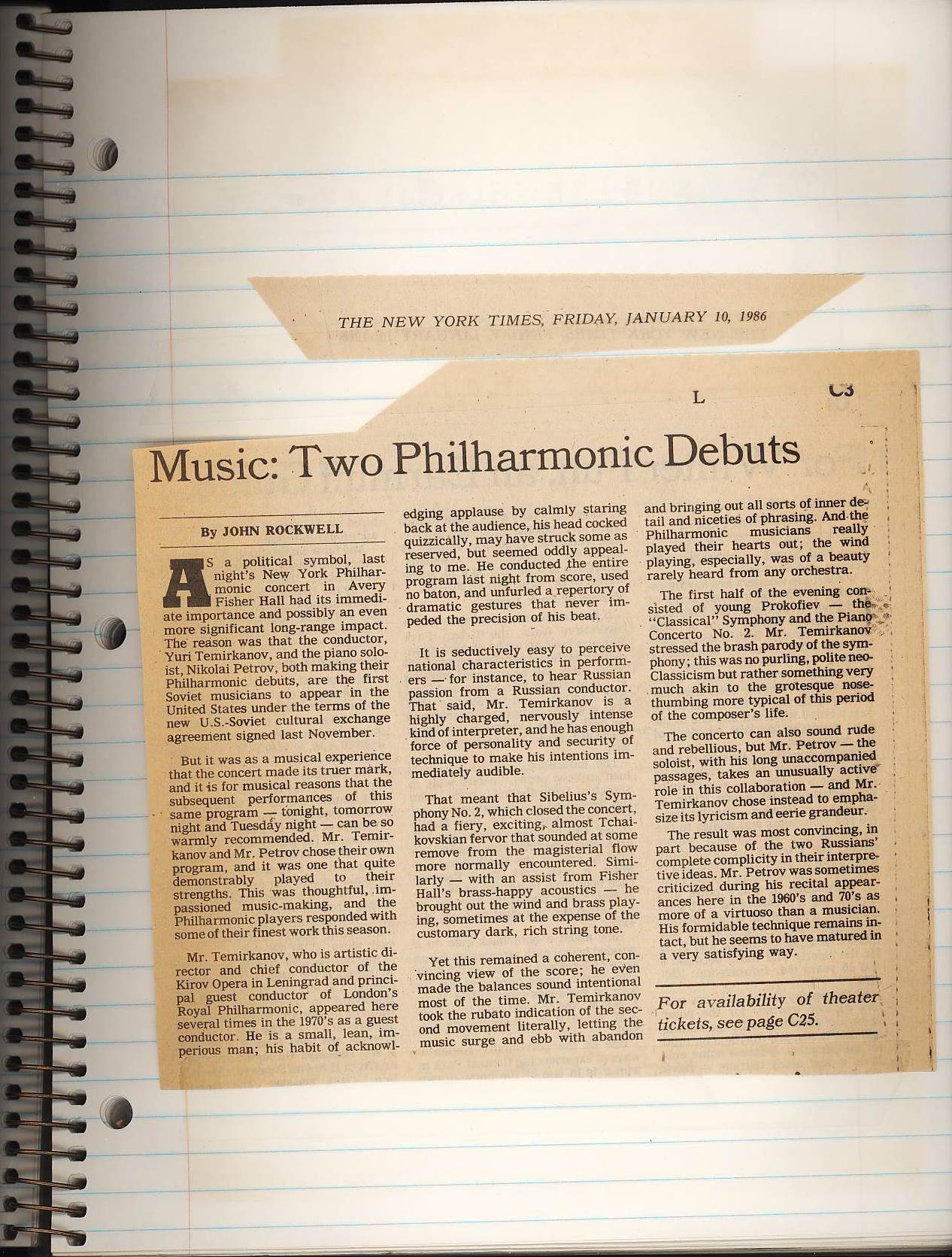

ROCKWELLさんの初日9日の感想がニューヨーク・タイムズに載った。

ニューヨーク・タイムズ

1986年1月10日(金)

Music: Two Philharmonic Debuts

By JOHN ROCKWELL

政治的象徴として、昨晩エイヴリー・フィッシャー・ホールでのニューヨーク・フィルハーモニック・コンサートは目下の重要事項、おそらくより重要な長期にわたる衝撃だ。

その理由というのは、今回フィルハーモニック・デビューをした指揮者ユーリ・テミルカーノフとピアノ・ソリストのニコライ・ペトロフは、昨年11月に調印されたソ連との新たな文化協定のもと、最初に合衆国を訪れた音楽家だからだ。

しかし、演奏会はより真実をおびたしるしであったことが音楽的経験としてあった。

また、この演奏会は、金土火と同じプログラムが続くが、心から推薦するものであると言える。

テミルカーノフ氏とペトロフ氏は自分たちのプログラムを選んだ。それは彼らの力を十分にデモンストレーションするものであった。この演奏会は思慮深く、熱のこもった音楽であった。フィルハーモニック奏者は、今シーズンの最良の反応をしめした。

レニングラードのキーロフ・オペラの芸術監督兼主席指揮者であり、ロンドンのロイヤル・フィルの主席客演指揮者であるテミルカーノフ氏は、客演指揮者として1970年代何度か指揮をした。彼は小柄で、引き締まっており、尊大な人間である。頭を不思議そうに上に向け、聴衆を後ろにして静かに凝視することにより拍手を認識する習慣は、控え目であるような印象を受けるかもしれない。しかし、私には奇妙なアピールのように思える。

昨晩、彼は全プログラムを指揮棒なしで指揮をした。彼は拍子の正確性を決して妨げることのないドラマティックな身振りでレパートリーを展開した。

演奏家の民族的な特質を理解することは、たとえばロシアの指揮者からロシアの情熱を聴くように、うっとりするぐらい簡単である。テミルカーノフ氏はかなり熱気を帯びており、神経質的と思えるほど強烈な種類の音楽の翻訳家である。と言われている。

また、彼の主張は即座に聴きとれさせるぐらい十分な特性の力、テクニックの秘密をもっている。

演奏会の最後の曲シベリウスの交響曲第2番は燃えるような、エキサイティングな、ほとんどチャイコフスキーの情熱のようであって、普通に出会うような威厳的な流れからは乖離したもののように聴こえた、ということをそれは意味していた。同様に、フィッシャー・ホールの幸福なブラスの音響とともに、彼は木管と金管を引き出し、ときに弦の音は豊穣であった。

(記事続く→ -5-)

0129- 昔、テミルカーノフはニューヨーク・フィルにデビューした -3-

(記事続き)

Important Political Fact

「私たちが今ここにこうしている事実は大変にだいじなことです。」テミルカーノフ氏は、フィルハーモニックとの最初のリハーサルに続いて、フィッシャー・ホールのグリーン・ルームで火曜日に話をした。「これらの演奏会は、合衆国とソ連の間の扉をひらくことになるでしょう。それは、これらの演奏会の音楽的な出来事ということだけでなく、大変重要な政治的出来事でもあります。私が、もしほかのどこかで大変重要な契約をしていたなら、ここに来ていたかしら、ということは重要なことです。」

テミルカーノフ氏は小柄で引き締まっており、生真面目な人間である。ヘヴィー・スモーカーで、突然笑い出したり、優しくなったり。彼はここ6年間ロンドンのロイヤル・フィルの主席客演指揮者であるけれども、彼の英語は限られている。「しゃべらない方がよりよくなる。」というのが彼の少ないフレーズの一つである。そうでなければ、非常に礼儀正しくて丸顔のペトロフ氏がテミルカーノフ氏に通訳を許すはずがない。

著名なロシアの音楽一家、芸術一家の出てあるペトロフ氏は、1962年にテキサスで行われたヴァン・クライバーン・コンクールで第2位をとった。彼は1960年代、1970年代にここで定期的なツアーを行い、また、1977年にはクライバーン・コンクールの審査員をした。

ピアノの名手であるペトロフ氏はリストとプロコフィエフのスペシャリストであり、彼らのソナタは全て録音している。先の11月17日に、彼はモスクワの演奏会でテミルカーノフ氏と演奏した。その演奏会ではプロコフィエフのピアノ協奏曲第2番、シベリウスの交響曲第2番が行われた。その時の成功が、ニューヨーク・フィルの契約に直接結びついた。(テミルカーノフ氏は言っている。「この演奏会がよかった、といっているのではない。それはそうあるべきものであった、とただ言っているだけだ。」)

テミルカーノフ氏は1938年コーカサス生まれ。レニングラード音楽院でヴァイオリンと指揮を学んだ。1968年に有名な全ソ連指揮者コンクールで優勝した。1969年から1977年まで、キーロフを掌握した時、この国で一番素晴らしいレニングラード・フィルに続く市の第2のオーケストラであるレニングラード交響楽団の音楽監督であった。

キーロフでは、オペラと国際的に有名なキーロフ・バレエ両方の監督である。キーロフ・バレエは、合衆国に戻ってくるよう熱烈に要望されているとテミルカーノフ氏は言っている。しかし、彼はバレエよりもオペラをより指揮している。バレエには自身のバレエ・マスターがいる。テミルカーノフ氏はさらに舞台監督として、二つの定評ある演出(ペトロフ氏によると)、スペードの女王のキーロフ演出とエフゲニー・オネーギンを持っていたことがある。

オペラとロシアのことに集中しているように見えるにもかかわらず、ロシア国内と外国でのオーケストラ演奏会の指揮活動も続けている。音楽言語の国際性において、彼は堅い信念を持っている。

「ソ連と欧米の音楽家にそんな大きな違いはない。」彼は言う。「ロシアではチャイコフスキーだけでなくブラームスやコープランドも演奏する。スヴャトスラフ・リヒテルよりもうまくベートーヴェンのピアノ・ソナタを弾くピアニストを私は知らない。しかし同じように、レナード・バーンスタインとニューヨーク・フィルよりも素晴らしいショスタコーヴィッチの交響曲第5番の録音を知らない。」

(記事続く→ -4-)

0128- 昔、テミルカーノフはニューヨーク・フィルにデビューした -2-

ニューヨーク・タイムズ1月9日の記事。

演奏会初日の日付。演奏前の記事です。

ニューヨーク・タイムズ

1986年1月9日(木)

Russian Set for Philharmonic Debut

By JOHN ROCKWELL

ユーリ・テミルカーノフが今晩、エイヴリー・フィッシャー・ホールの指揮台にのぼる。ニューヨーク・フィルハーモニックを指揮してデビューすることになる。

しかし、彼は、合衆国を含む国際的なキャリアもつ著名な指揮者として、他のところで途中で放り投げてしまったところでは、再度やり直すことにもなる。(河童注:急な依頼であったため)

テミルカーノフ氏(Tay-meer-KAH-noffと発音)は、レニングラードにあるキーロフ・オペラの芸術監督、チーフ・コンダクターである。彼は、1979年後半の合衆国とソ連の突然の文化交流の中断に因果があった。彼は1980年前半、フィルハーモニックと予定されていた契約と、1980-1981シーズンのメトロポリタン・オペラの契約をキャンセルしなければならなかった。彼はチャイコフスキーのスペードの女王の新演出を振ることになっていた。今晩彼は、合衆国とソ連が昨年ジュネーヴでの新たな文化交流の協定のもとで演奏を行うソ連の最初の音楽家になる。

クラウス・テンシュテットは今週、モーツァルトとベートーヴェンを振ることになっていた。しかし、新たな文化的協定が署名され、フィルハーモニックは、このドイツ人指揮が病気で、約束を満たすことは出来ないようだということを知った。それで、オーケストラの管理監督アルバート・ウェブスターはモスクワにテレックスを打ち、代わりに、テミルカーノフか、モスクワ・ステート交響楽団を率いている有名なソ連の指揮者ゲンナジー・ロジェストヴェンスキーを招聘できないか打診した。

カーネギー・ホールの管理監督であるセイモア・ローゼンがモスクワにいたので、ウェブスターはローゼンに要望をフォローアップしてくれるよう頼んだ。結果どうなったかというと、テミルカーノフはこの時期、レニングラードでオペラを指揮することになっている予定を変更した。そして、彼の友人で、有名なロシアのピアニストであるニコライ・ペトロフをフィルハーモニックのプログラムに共演者として連れていくことにした。今回のプログラムはプロコフィエフの古典交響曲、ピアノ協奏曲第2番、シベリウスの交響曲第2番よりなる予定だ。

(記事続く→ -3-)

0127- 昔、テミルカーノフはニューヨーク・フィルにデビューした -1-

テミルカーノフがニューヨーク・フィルにデビューしたのは1986年のこと。

クラウス・テンシュテットの代振りである。

当時、ヨーロッパ、アメリカと飛ぶ鳥を落とす絶好調テンシュテットがキャンセルした。

Indisposed気分が悪い(振る気がしない)。

というわりには、プログラムはちゃんとあらかじめ、テミルカーノフ、ペトロフの名前が刷り込まれ、また、きっちりプログラム変更もされている。

普段、プログラムは一週間4日分のものであるため、直前変更も比較的即座に反映される。

とはいえ、用意周到だな。前の週もキャンセルだし。

いろいろあったのだが、それは後述の新聞記事にゆずるとして、テミルカーノフは思い切り振った。

名前の発音もおぼつかない新聞記事もあったが、とにかくデビューした。

こんな感じで。

1986年1月9,10,11,14日

エイヴリー・フィッシャー・ホール

プロコフィエフ/交響曲第1番

プロコフィエフ/ピアノ協奏曲第2番

ピアノ、ニコライ・ペトロフ

シベリウス/交響曲第2番

ユーリ・テミルカーノフ指揮

ニューヨーク・フィルハーモニック

当時の発音はこんな感じだったらしい。

Tay-meer-KAH-noff

ということで、初日9日の雰囲気はどんな感じだったの?例によって昔のカッパメモから。

●

今晩も本来ならば、クラウス・テンシュテットが振るはずであったのだが、キャンセルとなり、ユーリ・テミルカーノフというソ連の指揮者が振ることとなった。

プログラムも総入れ替えであり、ピアニストもソ連のニコライ・ペトロフ。

これらの経緯については、ニューヨーク・タイムズの記事に詳細が載っている。

テミルカーノフもペトロフも名前だけは知っているのだが、こうやってRussian Setでなくても聴くのはもちろんはじめて。

テミルカーノフはかなり小柄である。

またかなり腕が長くぶらぶらしている。

棒を持たない指揮なのだが、まるで棒を持っているようなそれぐらいのリーチだ。

彼を見て瞬間的に思い浮かべるのはアシュケナージであり、彼らはきっとソ連の同じどこかの民族かもしれない。

たまにトリッキーな動きをするが不自然さはない。

体は小柄なのだが全てが自信に裏打ちされており、説得力がある。

今晩のプログラムで彼の力量がニューヨーク・フィルの人々の前に披露されるのは、もちろんシベリウスなわけであるが、このシベリウス、彼の注入力のあとがはっきりとみてとれる演奏であったように思う。

まず、ひと耳でわかるのが、休止の扱い方である。これは完全に意識されたものである。休止がいわゆる日本風な間の呼吸を感じさせる。

シベリウスの長い呼吸の音楽において、このようなフレーズ単位の間のとり方は、微妙な音楽を作り出し、シベリウスの音楽を非常に魅力的なものにしている。

特に第2楽章が印象的であり、いつも聴くこの曲に比べて第2楽章のバランスを大きく感じたのも、きっとこのような理由によるものに違いない。

音楽が盛り上がる時の盛り上げ方が、また一種独特である。

雪山のスロープをスキーで駆け上がるような感じなのだ。

駆け上がるわけであるから爽快感とはちょっと異なる。

これらの現象はシベリウスだからこうなったものなのか、彼の音楽そのものなのかよくわからない。

もうひとつ、音楽解釈に、昔への回帰現象、みたいなものがあらわれている。

これは別に彼のみに限ったことではなく、このごろの現象。

ソ連でもこのような現象はあるのか、もう一度あのムラヴィンスキーを聴けたとしても、古いと感じるかもしれない。

最後は、ニューヨーク・フィルのブラス・セクションがロシア風壮絶音楽に共鳴したかのごとく、ここは何故かシベリウスなのだが、ミックスしたものすごい平衡感覚で音楽を閉じた。

マンハッタンに生きている限りなにごとも「やりすぎ」という言葉は存在しない。

全てが相対的。

テミルカーノフははじめてということもあるのかどうか、非常に丁寧な指揮をしており、ひとつひとつかなりわかりやすく振っていた。

入念であり、間違いがあってはいけないのだ。彼がソ連から背負ってきたのは音楽だけではないのかもしれないのだから。

ペトロフは明らかにそうである。

聴衆に対する礼一つとっても明らかなように、彼はロシアに仕える人物であり、インターナショナルな人物ではないようだ。

アメリカ人に拒絶反応を起こさせるようなことをしてアメリカで成功したロシア人はいないのだ。プロレス以外。

プロコフィエフのピアノ協奏曲第2番はいつ聴いても不思議な曲である。

何一つメロディーらしきものはあらわれず、第4楽章でかろうじて、昔のロシア風メロディーがかすかに流れてくるのだが、それも束の間である。

思考するピアノの長大なソロパートがあったかと思うと、ひたすらオーケストラの彷徨とリズム。

これはその当時のプロコフィエフの思考の進行状態を考えあわせながら聴く音楽なのかもしれない。

迫力の点ではプロコフィエフの表現した音楽を再現しているようだ。また、この複雑な曲、技術的な問題など、あのロシアがニューヨークに送り出した人物につき、あるはずがない。

●

といった支離滅裂河童の文章であるが、ひとつ答えがあったのは、当時からテミルカーノフは棒をもっていない。

また、ペトロフもこんな昔から、ひたすらプロコフィエフの2番を弾いていた、ということ。

(続く→ -2-)

本の紹介です。

タイトル「マーティン・ドレスラーの夢」

原題

「Martin Dressler

The Tale of an American Dreamer」

著者:スティーヴン・ミルハウザー Steven Millhauser

訳者:柴田元幸

出版社:白水社

第1版:2002.7.20 (オリジナル1996年)

281ページ

2,000円

河童コメント

「100年前のアッパーウェストで夢とも現実ともつかない物語が、豊富な知識とともに展開される。」

.

注:アマゾンなど注文サイトを見てしまうと、内容紹介が濃すぎて、読んだような気になってしまう。問題ですね。

電車の中吊りの週刊誌広告を見てしまうような感じ。

秋、ショスタコーヴィッチ・イヤー、ということで極度に緊張を強いられる曲を2曲ならべてしまったレニングラード・フィル、ではなくペテルブルグ・フィルに出かけてみる。

この日のプログラムは500円。いつもこうあって欲しい。サントリー・ホールのコーヒーは400円。もちろん両方無料にこしたことはない。

いつか、オレンジジュースを頼んだ際、河童「氷はいらないよ。」っていったらスタッフの手が止まった。氷入れなかったらどのくらいの量をグラスに注いでいいのかわからないらしく、周りのスタッフと相談していた。かようにケチというか、日本人の几帳面さというか、ときとして生真面目さと喜劇は隣り合わせ。

ということでこの日の緊張プログラムはこんな感じ。

2006年(平成18年)11月24日(金)7時 サントリー

リムスキー=コルサコフ

歌劇「見えざる町キーテジと聖女フェヴェローニャの物語」序曲

ショスタコーヴィッチ/ヴァイオリン協奏曲第1番

ヴァイオリン、ワディム・レーピン

ショスタコーヴィッチ/交響曲第13番「バビ・ヤール」

バリトン、セルゲイ・レイフェルクス

合唱、東京オペラシンガーズ

ユーリ・テミルカーノフ 指揮 サンクト・ペテルブルグPO.

第15番のパーカッション・エンディングに到達するためには、第14番のワン・ステップを踏まなければならなかった、と、この第13番バビ・ヤールのやや諧謔的な第5楽章は教えてくれる。

ヴァイオリン協奏曲第1番、バビ・ヤール、両曲とも、前列4列目で見聴きしてみると、あらためてとんでもない曲だ、というのが実感。

なんでここまで音楽が難しくなるのか、100歳のショスタコーヴィッチに聞いてみたい。

苦悩と転換があからさまであると思うのだが、彼は天国で100歳になったので我々は残された音楽を、ああでもないこうでもないと、思いめぐらすしかない。

ペテルブルグ、僕にはレニングラード・フィルのほうが自然。

このオーケストラの合奏力(がっそうりょく)は、今だ健在、世界のどのオーケストラも真似できない。合奏力というのは、まとまったマス・サウンドの迫力のことを言っているのではない。

アンサンブルではない。フルート、クラリネット、オーボエ、などのトップが寄り添って奏でるアンサンブル構築は、このペテルブルグはしていないように聴こえる。

あえていうならオブジェクト指向。

各パートが一つの楽器になりハーモニーを作り、それが別の楽器のハーモニーと、束ごとアンサンブルする感じ。

別々の部品が寄り添って新たな部品を作り、それらがまとまり一つの巨大なオーケストラとなる。

自転車のスポークという部品がそれぞれ集まり車輪という部品を形作り、そうやって部品が部品を作り、最終的に自転車という完成されたものになる。

ペテルブルグのオーケストラの音というのはそのような響きに聴こえてくる。

精密にして明晰、ガラスのように透き通ったオーケストラ。圧倒的存在感。レニングラード・フィルの驚異的な(追従的)表現能力とムラヴィンスキー時代の究極の至芸はここで聴くことができる。(006演奏は解釈を超えた。)

さて、この日の演奏。

キーテジ序曲。パルジファルと呼ばれているようだが、CDは持っているものの聴くには至っていない。どうやって聴いていいか分からない。輸入盤をヤフオクで売り払い、あれば国内盤の歌詞カード付きを買いなおすか、または日本の字幕付き上演が行われる日まで待つか、いずれかだ。リムスキー=コルサコフの曲は縦に正三角形の響きではなく、横にひろがる感じで、いわゆるロシアものお先真っ暗オペラとは少し異なる。オペラ以外の曲もおしなべて同じような雰囲気。

それで、このキーテジ、北欧を思わせるような透徹した弦の響きがやたらと素晴らしく、さすがペテルブルグとまずは再認識した。

レーピンはいつでも完璧。ブラスなみの音の切れの良さ、恐ろしいほどの技と、スコア的な正確性、そして集中する力、それらが一体となり、このとんでもない曲をいつのまにか越えてしまうような白熱の演奏となる。

ものすごい演奏だった。

この曲、CDではだめだ。

見ながら聴かないといけない。

でもちゃんと弾ける人が日本にいるのだろうか。

今日はヴァイオリンを持った学生が多かったが、このような高価な演奏会で天上の演奏を聴いて感心しているより練習していたほうがいいのではないか。

飽くなき練習を重ねた後にはじめて心に余裕を保ちながらこの演奏を聴くことができる。

バビ・ヤール。

第1楽章の音を聴いて即座に感じる。これはムソルグスキーだ、と。

それもボリスではなく、ホヴァンシチーナの音。ムソルグスキーの地を這う音群。ロシアの長編小説の始まりである。

これは気持ちを入れ替えなおさなければならない。

そして輪をかけて問題意識の塊のようなセルゲイ・レイフェルクスのバリトンである。

俄然、耳がやる気を起こしてきた。

ムソルグスキーのジョークは笑えないものばかり、バビ・ヤールの第2楽章だってまともに笑えるものではないかもしれない。

この日の字幕の日本語訳、最低だ。もうすこしまともな日本語を思いつかないのか。幸い4列目というかぶりつきの席であったため、左右の字幕はあまり視界にはいることもなく目障りになることは少なかったが。

ところで、ムソルグスキーのホヴァンシチーナはショスタコーヴィッチ編曲のものが上演されたことがある。真っ暗な舞台に燃えさかる炎が印象的なメトのプロダクションであった。(メトロポリタン・オペラ ホヴァンシチーナ 後日掲載)

第3,4,5楽章は長いが、第1楽章から立ちっぱなし歌いっぱなしの問題意識の塊レイフェルクスと聴衆は一心同体。

オーケストラの極度にべらぼうな技、フレージング、合奏力、にひれ伏しながら最後の音をむかえるまであっという間もなかった。

第5楽章は冒頭からそうだが、特にエンディング。何回聴いても15番のラストのパーカッションへの経過句のように聴こえてならない。

塊レイフェルクスの声は比較的細く、大音響で響き渡るというのではなく。突き刺すバリトン。正確性がペテルブルグのサウンドとよく合う。双方ともに大人の音楽。

テミルカーノフは小ぶりながら長い手でいつもどおりバトンを持たずオーケストラをさばいていく。左手のヒラヒラがちょっと目障りで気になる。昔、ニューヨーク・フィルにデビューした当時はどうだったのか今は昔。よく覚えていないがその日のことは覚えている。

(テミルカーノフのニューヨーク・フィル・デビュー後日掲載)

合唱の出がにぶく、オケとのかい離を感じさせる。反応の違いがありすぎて、まるでオケとの輪唱のようにきこえてくる部分がある。ピッチ良く、表現力はあるもののにぶくて興ざめ。テミルカーノフがいくら蝶のように手を大きく振ってもなかなか反応しない。オケとの合わせ不足。

ムラヴィンスキーのあと、このオーケストラとずいぶんと長いこと一緒にやっているテミルカーノフだが、良くも悪くもムラヴィンスキーという神の後では、オケとしても精神の空洞化があったのではないか。

緊張の後には弛緩が。弛緩の後にはなにがきたのか。

第1ヴァイオリン第1プルトの若者の奏者の目には、ぬるま湯の日本人が忘れて久しい貪欲なまでの精神集中の気迫が感じられた。

ムラヴィンスキー時代の奏者が残っているのかどうかしらないが、この気迫が継続する限りこのオーケストラのとんでもない技も継承される。

おわり

何度でも再発するワルター

再発というのは発病ではなく発売。

ソニーからまたでた。

.

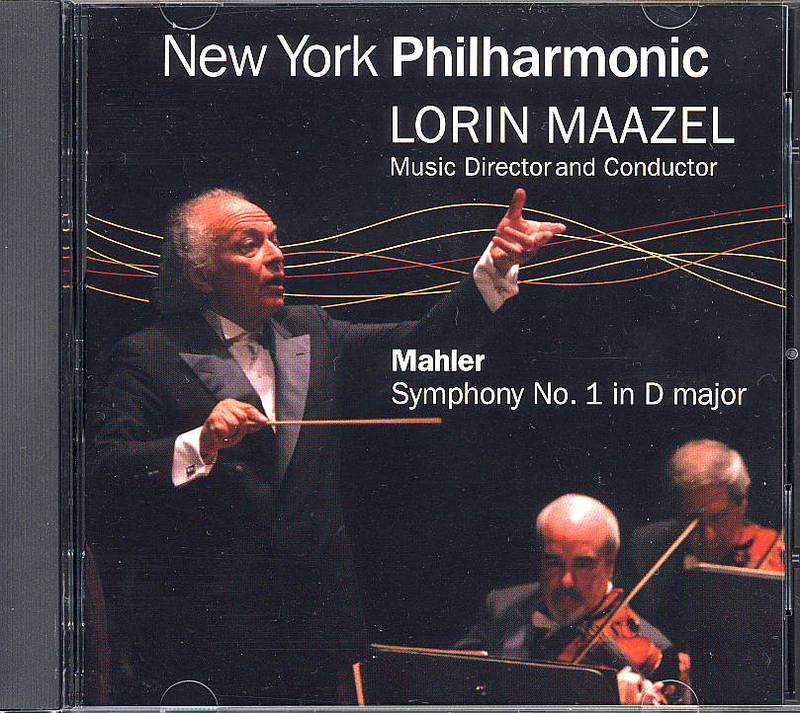

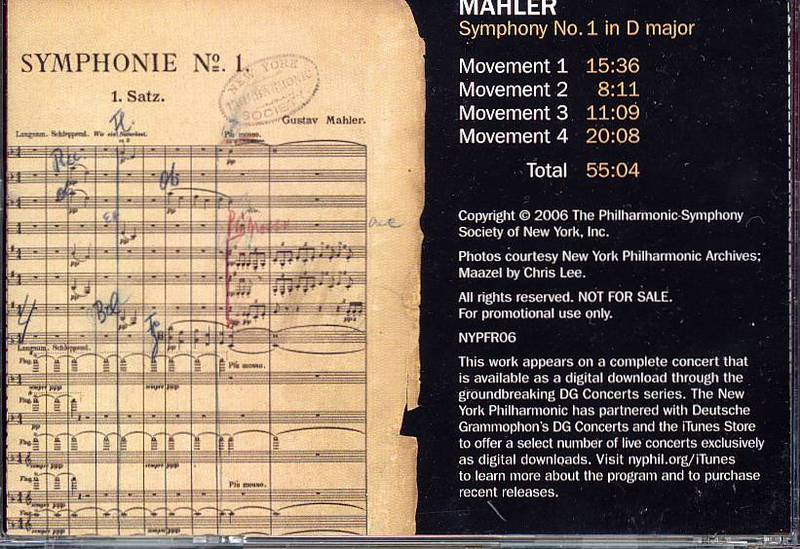

マーラー1番

ワルター指揮コロンビア響

.

11月22日にでたのでさっそく買ってみる。

今まで何十回再発されたか知らないが、

今回は、

スペシャル・パッケージ

ゴールド・ディスク(盾)仕様

DSDマスタリング

金蒸着CD

.

という際物である。冬仕様か。

信号面に反射率の高い金を使用、

ということで、見ると確かに金色である。

スペシャル・パッケージで、DVDでもいれるようなプラケースでご立派。ただし、広告写真などで見れるフレームは、そんなたいそうなものではなく、紙である。捨てようと思ったが裏面にデータと写真が載っているため保存。

それにしても、形状が普段のプラケースサイズでない規格外であるため、みんな置き場に困るはず。

.

最初からハイテンションのヴァイオリンに続き、木管のさえずりがあり、そして、ピッチカートがはいるが、このピッチカート、確かにすごい。びっくりするようなクリアさだ。

いつも通りなじみのあるキンキン音はもとから刷り込まれているので、こちらももう慣れてしまっている。耳で中和できる習慣が出来上がっている。

全体的に、音が締まった感じ。とくに低弦の音がクリアに浮かび上がる。また奥行き感がより出ている感じだ。

また、SACDのような音場の余裕が垣間見られ、メタリックななかにも耳があまり疲れない(慣れてしまっている?)

.

ワルターはフレーズを飲みこんで、呼吸を止めてまでして劇的な音づくりをしようとはしない。

音響的にもつながりのあるフレージングが見事であるし、執意的でないのが大人の音楽を感じさせてくれる。

また、第4楽章で特に感じることだが、

「演奏による音楽解釈。という実感。」

この演奏を聴いていると、本当に「解釈」ということを実感として感じさせてくれる。あせらない、せっかいちにならない、適切なテンポ、響きの美しさ、このようなまっとうな演奏において、「音楽が解釈された」と感じるのは何故なのだろう。

ワルターがいなかったらこのような形の演奏解釈は残らなかったはずだし、そのときはコロンビア響に解釈を移植しただけだったのかもしれないが、あらためてこうやって聴いてみると、録音を通して時代に刻みこんだ、指揮者の見事さが光る。

おそらく「確立させた演奏」なのだと思う。マーラーからの系譜からくる自負、とともに、何のお手本もなく、自ら音楽・演奏を確立させてきた絶対的な自負。そしてそれをプレイヤーに移植できるというこれまた絶対的な自信。やはり偉大な指揮者であった。

「匠」の夢のような時代であった。

.

コロンビア響は、あまりうまくない。個々人の腕は立つのだろうが、こまかいフレーズが不明確であったり、強音が腹の底から響かない。不ぞろい感。アンサンブルがゆきとどいていない面がある。

しかし、ワルターの観点はそんなところにはないのだろう。いまさらオーケストラ・ビルダーをやっても、それこそ観点がちがう。

.

ソニーからは数年前、

「SACDプレイヤーでのみ再生が可能なSACD」

がでたことがあり、いまでも店頭にあったりする。

マルチ、ハイブリッドではなく、

SACDオンリーである。

このメディアが一番音がよいと思う。

少し値がはるが有無を言わせぬ説得力。

また内容が名盤ぞろいということもある。

今回のマラ1、どうせだったら、

「金蒸着SACDオンリー再生可、オリジナル・アナログテープからDSDマスタリング」

なんていうのを出して欲しかった。

次の再発まで待つか。

.

.

僕は河童。

.

君のブログはかたよってるね。

っていつもいわれてる。

.

そう、僕のブログはかた酔ってる。

.

それはしかたのないこと。

.

なぜ?って

.

歌に生き、恋に生き、音楽に生き、

オーマイ・トスカ

.

僕は一週間おくれのボジョレーを、

.

2本あけたのさ。

.

.

静かな悪友S「冠コンサートというのは企業が協賛するのかね。それとも企業の社内行事なのかね。」

河童「見ての通り。社内行事だ。わがもの顔で招待客以外の人間に横柄な態度をとっているのを見れば一目瞭然だ。」

「なるほど。悪事は正義を駆逐するのだな。」

「そういうわけだ。芸術をわかる社長など人間界にいるわけがない。」

「銭金(ゼニカネ)の商売とは相いれないものだしな。銭金の弱点につけこむのが商売というわけだ。」

「そうゆうこった。」

.

S「ところでご招待の連中に引換券と交換で配っているチープな手さげ袋には何がはいっているのかね。」

河童「なんだと思う。あててごらん。」

「河童の透し眼には先刻ご承知というわけだね。」

「なかには二つはいっている。一つは市井の我々が買わなければならない演奏会プログラムだ。もう一つをあててごらん。」

「招待客を買収するには札が一番効果的ではないのかね。」

「いくら不条理な大企業でもそこまで露骨にはやらんだろうね。」

「じゃあ、ドングリ。」

「これいじょうイベリコになってどうする。」

「わからん。」

「もうひとつはだな、ライヴCD。ニューヨーク・フィル自主製作の。」

「おっ、そうか。なるほど。音楽の意味の分からない招待客にはこれ以上ふさわしいものはないな。あれを聴いて勉強してもらえばいい。」

「いや、もう自助努力は不可能な年頃だ。」

.

S「さて、それであの不条理な手さげをどうやってゲットする?」

河童「そうだな。前回は協賛の●生銀行とねんごろになりうまくせしめた。今年は強敵の三●物産が相手だ。そう簡単にはいくめぇ。」

「そうか。何か策はないのかね。」

「ない。前回と同じ手を使う手はずだったのだか、ごらん。今日のパシリ連中は強敵だ。」

「パシリ連中、どこにいる?」

「ごらん。あの受付で手さげを配っている5人のワルキューレおばさんたち。さっきちょっと話をした。その手さげくれないのかって。そうしたら一番弱そうなワルキューレに左手の小指であしらわれた。こっちが河童というのを見破っているのかもしれない。」

「それは強敵だな。まずは演奏会前半を聴きながら作戦会議だ。」

「了解。」

.

河童「妙案が思い浮かばない。演奏も気が気でない。集中できなくなってきた。」

S「そうだな。あきらめるか。」

「いや、ここであきらめたら河童の恥。コンサートが終わってからワルキューレに体当たりだ。」

「そりゃおもしろそうだな。上から見物だ。」

「他人事だな。」

.

河童「すみません。僕、招待客ではないんですけど、その袋いただけませんか。」

ワルキューレW1「だめです。これは我らが日本に誇る大企業三●物産からご招待を受けた特別なお客様にのみお渡ししているものです。あなた様のように貧相な貧乏人にあげるものではありません。」

W2,W3,W4,W5「そうです。そうです。」

河童「(なんだ、こいつら、金太郎飴か) そこをなんとかいただけませんでしょうか。」

W1~W5「申し上げた通り貧乏人にはあげられません。」

河童「でも演奏会も終わったし、まだこんなに余っているじゃないですか。」

W1~W5

今回のニューヨーク・フィル来日公演は冠(かんむり)コンサートです。

日本の名だたる有名企業が自社の宣伝費を使って来日公演をバックアップしたものです。河童のような市井のファンにとっては、有名企業は神様です。

今後も永久に補助し続けてください。このたびもこのような素晴らしい企画を一回2万9千円という低価格で味わうことが出来て大変に幸せでございます。有名企業の会社さま。

.

オペラシティ・コンサート・ホールという矛盾した名前を持つホールの正面玄関でチケットを切ってもらい歩を進めると、前方にずらーと高そうなドブネズミルックの背広を着たサラリーマンが何十人も通路に壁を作りながら立っている。異様である。

.

ここの壁の通り進みなさい。我が大企業三●物産の招待券を持った招待者だけが今日のお客であり、場末の貧乏な一般客なんてどうでもいいし、じゃまになるだけだから疎ましいだけだけど、しょうがないからいれてあげる。そんな貧相な客たちは我が壁からはずして無視しておけ。我が三●物産だけが中心に物事を進めておけばいいんだ。

.

壁はそう語っていた。うぬぼれもいいかげんにしろ。このシェイム・オン・ユー企業。

せっかく芸術に後方支援しておきながらなぜ、最後の最後でこのような愚挙にでるのであろうか。なぜ、最後まで慎ましやかにバックアップの姿勢を示すことができないのか。いつの時代もコガネイロの下に芸術は忠実な下僕であり続けなければならない、その姿を必要以上に天下に白日の如くさらす日本企業はさすがにあいもかわらず芸術無知は不変である。拍手喝采。

会社で行う年一回の新製品発表会、に常務以下中堅どころを集めて顧客にヘラヘラ挨拶させる役をやらせる構図そのものではないか。

みるところ壁は若い要員ではない。課長や課長代理といったところか。上から観察していると芸術のゲの字もわからないような課長補佐もいるのだろう。なんでこんなところで招待客の壁にならなければならないの?といった顔もある。これこそいたって素直な感覚である。中には壁のご褒美にホールにいれてもらえる人もいるのだろう。こうゆう人たちが自覚症状のないままに芸術を殺していく。有名大企業が来日公演にバックアップして芸術に寄与しておきながら、一方では自ら芸術を殺している、このパラドックスに気がつかない、なんでも目先のコガネイロに結びつける日本の大企業こそは懲らしめられなければならない。

さて、招待客つまり仕事におけるお得意さまたちがゲイジュツを見にツインでのこのことはいってきた。ヘラヘラと頭を下げるのが仕事のような要員がアカベコ状態で何か悪いことでもしたかのように首を縦に振り謝っている。いや、本日は弊社の演奏会によくいらっしゃいました、今日は世界的に有名なニューヨーク・フィフィフィルハーモニックをみなさまに聴いていただき、今後の仕事でもお金をどんどん弊社に落としてくださいませ、と首で言っている。これじゃカミタソじゃないが世界の崩壊はすぐそこに迫っている。なにもわけのわからない者同士で、オーケストラが食材以下になりさがり捨てられようとしている。演奏会なんかよりも外でゴルフでもやっておけや。

そうこうしているうちに、招待客が招待席に座りだした。今度は招待客同士のアカベコ状態が始まる。通路はヘラヘラ挨拶の場と化し、ただでさえイベリコのような腹をもった招待客たちが後ろにのけぞりならその角度を競い合い挨拶を交わすその姿の醜さ。異様である。イベリコにはドングリを。会社人間には職場だけを。それ以外の生き方を知らない人間界の皆様、異常過ぎます。あなたがたあまりにも場違い。

芸術はもう少し水っぽい。自由度が高く、生きる息吹そのものなのです。

そんななかに、会社の仕草が、イベリコがドングリを食らうように、身についてしまったあなた方招待客が入ってくるとそこは完全な会社村。しなくていい余計なしぐさまで全てが会社で身につけたもの。それをなぜこのような自由の場でわざわざこれ見よがしに見せるのか。醜いことこの上ない。招待するほうもされた方も罪作りで、河童界からみるこのすさんだ風景は、病気のように病んだ姿に見える。しかし悲劇の連鎖は止まらない。

この御招待客。これがまた音楽のオの字も知らないような連中がなんと多いことか。麻雀でさえ‘無駄づも’にも意味があるのに、彼らにこの音楽が何の意味を持つのか是非心の内側を訊いてみたいものだ。音は聴いたかもしれない。しかし誰一人マゼールの指揮芸術を見たものはいない。それは完全に保証する(11/08)。ポカッーと開いた口でなんだかわけも分からずつられ拍手をする人間。この日の一見冷めた拍手というのは内容に反応したものではなく、無知な客が多すぎただけだ。これこそ真の悲劇。芸術に金を投資した会社が芸術を殺した瞬間である。

それで11/08は三●物産「協賛」。11/10は日●コーディアル「協賛」。11/11は●生銀行以下複数「協賛」であった。こうやってみんなで芸術を殺し続けていく。

河童は伏字は使わない。今日伏字にしたのは、一般客もいやいやではあるが入場させてくれたことに対する武士の情け。

おわり

.

東京における最終公演はこんな感じ。

2006年11月11日(土)6:00P.M.

東京オペラシティ

コンサート・ホール

.

ヴェルディ/シチリア島の夕べの祈り序曲

チャイコフスキー/ロココの主題による変奏曲

チェロ、ヨハネス・モーザー

ショスタコーヴィッチ/交響曲第5番

(アンコール)

ドヴォルザーク/スラブ舞曲

ビゼー/アルルの女よりファランドール

.

ロリン・マゼール指揮

ニューヨーク・フィルハーモニック

.

東京公演の最終日。今日の曲を含めると何曲になるのであろうか。とにかくたくさんの曲を演奏してくれた。

今日は2階席。見晴らしは3階席よりはいいもののやはりこの直方体ホール、横の壁に貼りついたような座席は本当にダメだな。不満をいっても構造が変わるわけではないので今後このホールに来るときは第一に席調べを優先しなくてはならない。サウンドは引き締まっており良い響きを満喫できる席だ。

今日のメインは聴くほうもやるほうもショスタコーヴィッチ。

その前に、ヴェルディのオペラ序曲。

地の底から湧いてくる弦が素晴らしい。ブラスは単刀直入に響いてくるのでイタオペ的味わいは皆無だ。シンフォニックな響きになるのはこのオケとしては当然だ。それでもオペラ・オーケストラと異なりあまりにも高性能であるため、どうしてももう一曲聴きたくなる。そしてもう一曲と。

マゼールもたまにはイタオペ序曲・前奏曲集でもだしてくれれば。このコンビによるイタオペ集は魅力的な演奏になると思う。以前出たメータ、ドミンゴによるコンサートの実況ライブのCDなんか、何度きいても飽きない。

チャイコフスキーのチェリスト、ヨハネス・モーザー。8日、10日、と若いソリストであったが、今日は25,6才であろうか。これでもずいぶんと若いが二十歳、二十歳前といったソリストの後だとなんだか余裕のある人生経験者のように見えてくるから不思議だ。演奏会の数はかなりこなしてきているはずであるからその分だけ、良くも悪くも豊かな経験となっているのであろう。演奏内容もたしかに音楽の細かなニュアンス、ひだのようなものが感じられる。ただそれが意識されたものであり、それが意味のあるものなのか、つまりそれが音楽のその部分でそのようなニュアンスが必然的に必要な箇所であるのか、その辺が少し疑問に感じるところだ。そんなニュアンスならば、それは不要なのではないか。音楽の表現の核心というものは難しいものだ。心の余裕と技術の余裕は似て非なるもの。危険はここに潜む。大きな音楽を目指すのなら、小手先の邪念は取り払わなければならない。安定感のある演奏は捨てがたいものがあるのも事実ではあるが、自分なりの方向性を見出して欲しいものだ。

休憩で、フル装備のオケはその限界に到達する準備を用意周到にしたに違いない。

タコ5。このオーケストラだもの、黙っていても鳴る。そしてエンタメ解釈を極めたマゼールだもの、振らなくても鳴る。

かのロシアでのバーンスタインのタコ5。音楽に政治が少し入り込んだ解釈、周りがそのようにしくんだ時代背景、そのように鳴っていたショスタコーヴィッチは生誕100周年とともにそろそろ忘れ、純粋に音響を楽しもう。バーンスタインだってただ純度の高い演奏を自分の好みで演奏していたに違いない。バーンスタインはマゼールよりももっともっとピュアな人間だった。

ということで、コントラバスの地響きとともに音楽が始まった。まるでブラスである。後方に恐るべきブラス・セクションが配置されているのに負けじと弦のフル強奏がうなった。こまかいニュアンスはいつもなら弦・木管に任されているのに、冒頭の弦は久しぶりにその役目を忘れ、タコ5のトラップに自らを任せていったのであった。

中間部では金管が輝きを増す。ショスタコーヴィッチ特有の短い符が時計の針のように気持ちよく響く。ブラスはクレシェンドしていき、ついには頂点に達し、圧倒的な爆発音が狂気のように響くがピッチには寸分の狂いもない。そしてブラスは果て、再現部がくる。フルートとホルンの掛け合い。マイヤーズは頂点の最高音で少しはずしてしまったが、神にも誤りはあるのであろう。

第2楽章の運動がなければ第3楽章の静寂は来ない。

バーンスタインはこの息の長い第3楽章を、緊張感を保ち、劇的に演奏するすべを知っていた。マゼールはどうであろう。あっさりと始める。エロイカの葬送行進曲と同じように片意地張ることなくすんなりと始める。深刻ぶるところがない。音楽にとりたてて劇的なものを求めない。従って後半から終結部に至る予定調和的な安らぎもない。バーンスタインの、緊張から解放された後の心的安定感は見事であったが、マゼールにそれと同じものを求めても無理がある。息の長い持続する緊張はマゼールが表現するものでもないし、結果として安らぎもない。一見エンタメ風な帰結がマゼールをキュリアスな存在にさせるのかもしれない。全てを知り尽くしたマゼールの悲劇かもしれない。熱狂がなければ劇的なものも到来しないのかもしれない。

第4楽章はブラバンでもひところよく演奏された。この曲を演奏したことのある人ならば一気に終わってしまうのがもったいないと思うかもしれない。構造がわかりやすくまた鳴りもいいのであれこれ考えている間もなく一気呵成だ。

変則拍子も一小節あるのみ。いたってシンプルに突き進む。うなりをあげる弦の嵐、ソロイスティックな金管の活躍を経て、中間部のホルン・ソロもすーっと終わり大団円に向けてクラリネットをはじめとする木管がそろりと動き始める。マゼールはこともなく印象としては平板な感じであっさりしたものだ。マゼールの意識が具現化するのは、譜面が三拍子に変わり緊張感が徐々に高まり、テンポを落としながらクレッシェンドしていき、コーダの開始に到達したときの、木管の何か花開いたようなふっくりふんわりした開始音。これはユニークである。エンタメ系とは違った、当時の現代音楽の息吹のような非常に奇妙でフレッシュな感覚音。マゼールは音の洪水の中、このような見事な表現をたまにする。

あとはゆっくりめのテンポをとった弦の刻みの中、トランペットとトロンボーンが、例の音型を吹奏し、ティンパニは両腕同方向アクションで同じティンパニを早い回転でうちまくる。この動きは若い奏者でなければ出来ないかも知れない。見た目効果的アクション。

ただ、バスドラムが驚天動地の揺さぶりをかけてこないのでホールが揺れ動く感覚を味わうところまではいかない。ブラス、弦、木管、パーカッション、全奏者がすさまじい音響洪水を縦ではなく、ニューヨーク・フィルらしく横の拡がりを構築していき、黄色い音色がステージの上に鋭く横たわる。見事なエンディングである。

腕が鳴り、技術が鳴り、このとんでもない演奏も、我ら聴衆の心ここにあらずの放心状態をよそに、朝飯前のようだった。天下無敵。

アンコールは、ドヴォルザークのスラヴ舞曲と、8日にもやったファランドール。このファランドール。マゼールは指揮をしていない。腕組みをして、どうだすごいだろ、このオーケストラ、とこちらを見ながらうなずいている。たしかにすごいファランドールではある。圧倒的なサウンドと刻みの見事さが聴衆をギブアップさせた。タップなし。

団員がひけても拍手が鳴りやむことはない。10分以上続いただろうか。着替えを済ませたノーネクタイのマゼールが遂にカーテンコールにあらわれた。このコンビでこのような現象は見たことがない。マゼールの天才的暗譜棒とオーケストラの驚異的技術の双方が見事にかみ合い、音楽の頂点を極めた一夜であった。

おわり

.

.

さて河童にとっての第2夜はこんな感じ。

.

2006年11月10日(金)7:00P.M.

東京オペラシティ

コンサート・ホール

.

コダーイ/ガランタ舞曲

リスト/ピアノ協奏曲第1番

ピアノ、ユージャ・ワン

ベートーヴェン/交響曲第3番

(アンコール)

ワーグナー/マイスタージンガー前奏曲

ワーグナー/ローエングリン第3幕への前奏曲

.

ロリン・マゼール指揮

ニューヨーク・フィルハーモニック

.

エロイカのホルンはすごかった。全く明晰であり、ヨーロッパや日本のオーケストラにありがちなもたついた鈍重さなど微塵もない。3管のホルンが明確な音で音楽を縁取っていく。

第1楽章の三拍子の変則アクセントの心地よさ。第2楽章のブルーな響き、そして第3楽章トリオの爽快感。この響きは快感。みごとなホルンのハーモニー。

第4楽章コーダ、舌も唇も指も全員ぴったりあった水際立った粒立ちに脱帽。ベートーヴェンもカタルシスを感じてくれたことであろう。

.

今日の席は3階席前より。斜め下、前方に舞台がある。覗き込むと一昨日はわからなかった舞台の形がよくわかる。思いのほか奥行きがあり、楽器感が前方後方に余裕がある。木管・弦はブラスやパーカッションから距離をおける。

音響は全く推測通りで土間のオーケストラ席の極悪な飽和感がなく、引き締まったサウンドが淀みなく響く。2階席、3階席のほうが透明感ある明晰な音である。ことによると3階席正面が一番音が良いのではないだろうか。

ところがである。視界が最悪なのである。この直方体のホール。横の席に座り正面を見ると反対側の横の席がきっちりと対照的に見ることができる。ここまではまだ許せる。斜めになれば舞台を見ることができるはずであるから。

しかしである。背もたれに背をもたれると何も見えない。3階の背もたれに沈みこむと反対側の木材のような壁が見えるだけである。舞台はどこ?オーケストラはどこへいったの?

極度の前傾姿勢をとらないとオーケストラが視界にはいらない。誰が設計したホールか知らないが、人は何度でも過ちを繰り返す生き物なのであろう。なぜ、こんな簡単なことがわからないのであろうか。完全な設計ミスである。

3階は角度が悪いのを知ってか知らずか不人気、それとも主催者が故意に間引いているのか、閑散としている。2列しかないから盲腸席なのかもしれない。値段は土間とたいしてかわらないくせに。

河童がすわった席も左が空席、かつ斜め後方も空席であったため、左上方から思いっきりジャンプのラージヒルなみの前傾姿勢でようやくオーケストラの四分の三を見ながら聴いた。うつぶせ、と言えるかもしれない。完全な設計ミスだが、これ、直しようがないのかもしれない。角度をつければ見えるようになるが、そうすると絶壁状態。防護柵がないと危なくて怖い。

.

ガランタ舞曲はチェリビダッケも昔、好きで振っていたが、いきなりホルンから始まる、調性があるような無いようなコダーイ独特の、渋さ前面、の曲であるがニューヨーク・フィルが演奏すると彼らの‘腕’で聴かせてしまう。上下に音が深い曲よりもこのような水平に拡がり感のある曲のほうがこのオーケストラにあっているのかもしれない。エロイカを聴くまではそう思っていた。

リストは、伴奏がマゼールの棒も含めやはり大人の音楽である。リストの一見ぎこちない音構成を完全に大人の余裕の音楽に変える。大きな幅の表現である。そんななか、二十歳に満たないきゃしゃなユージャ・ワンが見かけによらず骨太に弾いていく。人は見かけによらないものだ。あの細い腕のどこからあんな力強いタッチが生まれるのか。まさか筋トレ。

オケともども火花散るみごとなリストを久しぶりに満喫した。こんな巨大な曲だとは本当に目から鱗が落ちた。

後半はエロイカである。マゼールは昨今はやりのベートーヴェンの学術的な趣向に背を向けて、というよりも関心がないといった風情で、エンターテインメントの極致をこのエロイカで展開して魅せた。これはこれで見事というしかない。

まず、二つの打撃音の痛快さ!!

即座に思い浮かんだのが10年ぐらい前に出たレヴァイン指揮メトロポリタンオペラを振ったCD(未完成とカップリングされたもの)。それこそ目から鱗が落ちるような圧倒的テンポで迫るいきなりの第一主題、そして目の覚める録音。フレッシュ以外の言葉が見つからない。あのときの爽快感、突き抜け感がこのマゼールのエロイカにも共通する。

しかし、ニューヨーク・フィルにはそれ以上のものがある。大編成、超へヴィーで機能的なオケを圧倒的な指揮力(シキリョク)でジェット機なみに動かしていくさまは聴いていて気持ちがよい。

そしてこの大音響である。音がでかい。シカゴ交響楽団、ベルリン・フィルなどなみいる強豪は音がでかい。ニューヨーク・フィルは昔は特別大きな音ではなかったように思うが、このエロイカは尋常ではない。編成はベートーヴェン初期中期であるため増管してはいるもののあまり大きくはない。中声部の充実度、特にホルンの充実度が異常であるため全体に音が膨らみを保つことができ、その上に金管、木管、そして透徹した弦がガラスのハーモニーを響かせる。全体のピッチが完璧であるため、強奏しなくても自然に鳴るのであるが、さらに呼吸をひと乗せするので圧倒的なビック・サウンドとなる。本格的な大人のフル・サウンドを満喫・堪能できる。キングコング・オーケストラがそこらへんのこまかいオーケストラを踏み潰して疾走している感じだ。

マゼールも自国アメリカではこのような感じでエンタメを満喫しているように思える。音楽の方向性という点では、ウィーン・フィルを自由自在に操るマゼールもいるが、ニューヨーク・フィル相手に肉体的快感を追求するようなマゼールもいる。どちらもマゼールであるが、思いっきり鳴らすのはオーケストラ自身の一つの方向性ではあるが、さらにマゼール自身の昨今の方向性のあらわれなのかも知れない。彼にとって経験を経た年齢による年輪の数など意味のないものなのだろう。

葬送行進曲は深刻なものではなく、やや早めのテンポで音一つずつの意味合いよりも流れ、ミックスされた響きを重視、ソロ楽器による主旋律は思い切り目立たせるが、ハーモニー主体の旋律では、ときとしてなじみのないバランスで響いたりする。奇を衒うというのではなく楽譜がそうなっている、という再認識・再確認の意識のほうが強いので説得力がある。

スケルツォのオケの刻みの正確さ、変則アクセントの見事なまでの的確さ、トリオにおけるアンビリーバブルなホルンの響き。これは断然見事。これと第4楽章コーダのホルンは今日の白眉。

第4楽章のコーダ前のテンポをおとした最後の変奏曲の雄大な音の鳴り、オーボエから始まり弦にその艶が乗り移り、そしてコントラバスとブラスによる強大な変奏の響きはもたれることなく完全に鳴り渡る。アンビリーバブル・ナイト。

巨大なエロイカの像がそこに屹立した。

.

しかし、今日のビック・サウンドはまだ終わらない。

アンコールがあった。エロイカが終わるや控室で腕を鳴らしていた奏者たちが満を持してゾロゾロと入ってきた。今日は演奏の始まる前の音出しでマイスタージンガーを吹いていた人がいたのであらかじめアンコール曲はわかっている。3管編成のオケが一気にフルオーケストラとなり、マイスタージンガー前奏曲が始まった。ティンパニの蓋が飛び、天井のガラス窓が宇宙に飛び散り、炸裂したブラス・セクションはラッパを百倍にし、ホールの屋根はアルミ鍋のふたのように銀河の屑になり、大音響のスリルと鳥肌が聴衆の心臓を木端微塵に料理する。もうアウトだ。

でもさらにアンコールは続く。

ローエングリン、第3幕への前奏曲。これでもかこれでもか。これでもまだ死なないか。君たち聴衆。このサウンドの媚薬で死ね。でもこの媚薬大量すぎる。効く前に窒息死だ。

強烈なブラスの音に息も絶え絶え帰路についた。

おしまい

.

.

2006年のニューヨーク・フィル来日公演のスケジュールは以前書いた。

ニューヨーク・フィル2006-2007シーズン 来日公演予定

日本7公演。東京公演が5公演。うち3回を聴いた。

5日、6日のあとの8日が河童にとっての初日。

.

2006年11月8日(水)7:00P.M.

東京オペラシティ

コンサート・ホール

.

ウェーバー/オベロン序曲

ベートーヴェン/ピアノ協奏曲第3番

ピアノ、ジャン・フレデリック

ラヴェル/スペイン狂詩曲

ストラヴィンスキー/火の鳥、組曲(1919)

(アンコール)

ビゼー/アルルの女よりファランドール

.

ロリン・マゼール指揮

ニューヨーク・フィルハーモニック

.

.

2年ぶりに聴くニューヨーク・フィル。いつものことながらわくわくする。

今日は自分にとっての初日である。全7公演のうち東京公演が5公演。全て初台のオペラシティー・コンサート・ホールで行われる。この時期、ウィーン・フィルの来日公演とバッティングしており、あちらのほうはサントリー・ホールでの公演となっている。今回は指揮者が好きでないアーノンクールということもあり、あまり食指が動かない。

.

この初台のホールは、オペラシティ・コンサート・ホールである。紛らわしい。反対側に回ると新国立劇場のオペラハウスがあるわけだから、ますます紛らわしい。このホールにきたのはギュンター・ヴァントのブルックナー9番以来だ。

それはそれとして、とにもかくにも第一音がでた。いきなり問題である。座席が一階の前から16番という絶好の席であるにもかかわらず、音がよくない。特にティンパニの音が飽和して聴こえてきて聴きづらい。

舞台を見てみると、オーケストラの舞台の左右は上の席がかぶってしまっている!そのかぶった場所でティンパニを思いっきり叩いてしまったら音がすぐに跳ね返り行き場を失ってしまい、潰れたような音になってしまう。

このホール、誰が設計したか知らないが、過ちは犯してしまってからでないとわからないものなのであろうか。今日はそんなコンディションのなか耐え聴かなければならない。唯一、見晴らしは抜群であるが。

.

4本立てのプログラムはごった煮という感じである。この日以降もこのようなプログラムである。初めてオーケストラを聴くに人間にとってはいろいろな曲を知ることができてよいかもしれない。デュトワの、同じような長さの曲3曲主義、と違ってバランスは悪くない。しかしあくまでも演奏旅行用プログラム。

マゼールは一見レパートリーが膨大のように思われているが、良くやる曲、好きな曲は比較的限られている。それにしても昔から変わらぬ神業の暗譜棒は健在である。火の鳥における棒の使いはまさに神業。スコア上の複雑な拍子を完璧に振るだけではなく、各楽器への適切な指示などあきれるほどのすごさだ。そしてパッセージを自由自在に操る棒。マゼールの音楽において、ときとして表現の大胆さがあげられるが、彼の音楽に即興性はない。局部的に‘今日の解釈’のような棒の振りがあるが、その棒が日常から完璧であるため、奏者がそれに追従した演奏を行っているだけ、その結果の音である。大胆な棒ではあるが、指揮者の即興性のような解釈を奏者が冷静に演奏しているだけである。音楽が生き返り再現芸術になっている、というよりも‘今日のユニークさ’が面白いといった感じである。

音楽の素晴らしさと棒芸の両方、神技に近いものを見聴きできる幸せに浸ったほうがこちらとしても得策だ。

彼の棒を30年以上見て聴いてきたが、変化はあるのだろうか。絶え間ない変化が彼の特色なのかもしれない。そんななか、なにかひとつ音楽に呼吸が出来てきたのだろうか。年齢とともにテンポがスローになる指揮者はわりと多い。今のところマゼールはそのような傾向は微塵もないが、ただひとつ呼吸に変化がでてきたのかもしれない。見て聴いていると彼の場合、人為的な装いが無くもないが、音楽の呼吸、間、のようなものにこちらがなにかほほえましい心の温かさを感じたりする。以前はそのような観点でマゼールを聴いたことなどなかったような気がする。

スペイン狂詩曲の細やかさは、女性奏者が半分近くを占めるようになったこの状態にふさわしいものなのかもしれない。各パートが他パートに積極的にアンサンブルする姿が遠い昔はあまりなかったことだ。彼らにウィーン・フィルのような体でアンサンブルする姿は必要なかった。音楽が意識的にうたいはじめた。もちろん、スタンリー・ドラッカーだけは昔から変わらず大きくのけぞり吹きまくっているが。

それやこれやで、細やかな弦と、平然と吹きまくるブラスの間に乖離のようなものも少し見えるような気がする。この乖離の接着剤が木管であるわけだが、実力が並列状態の為、いやがうえにも機能的なハーモニックスが強調されてしまう。昔からそうであるが。

ホルンは金管よりである。超人プレイヤーのフィリップ・マイヤーズのヴィヴラートを全く強調しない姿勢はすごいし、腕と口も金管よりのほうだ。

ベートーヴェンのピアノ協奏曲はピアノが出てくる前に、オーケストラの音をたっぷりと聴くことができる。ホールのせいで響きが飽和状態であるため、全体に聴きづらい部分があるもののこのホールもだいぶ鳴り出した。この若い二十歳のピアニスト、ジャン・フレデリックにとってベートーヴェンの音楽の呼吸の難しさは、これからの人生のテーマであるだろうし、この曲に何回も挑戦してほしいものだ。モーツァルト的な音価の等分化表現の難しさを克服するためには全神経を指先に集中させなければならないし、同時にベートーヴェン特有のたたきつける音のなかにある嵐の呼吸を表現しなければならない。意欲的なプログラムであろう。

最初のオベロンはいきなりマイヤーズの音から始まる。ゆっくりした音の進みがドイツの森ではなくマンハッタンへ聴衆をいざなう。これはこれで良しとしよう。

弦の響きに香り、湯だつ、微妙なニュアンスを求めても始まらない。もともとそのような演奏を毎日してきたわけでもない。だから別の良さを探すべきなのだ。弦は各パートにとても張りがあり、各パート・セクション・楽器ごとのハーモニーが強調されて和音の中身を透かして見ることができるようで非常に心地よい。人はこのような音色を‘機能的’と呼ぶのであろう。

アンコールのファランドールの音響の海原に身を浸し帰路についた。

おしまい

.

.

予告 ニューヨーク・フィル2006年来日公演を聴いて

2006年ニューヨーク・フィルハーモニック東京公演5公演のうち、3公演を聴いたのでその感想を明日から5回(3公演+余録)にわたり書く予定です。

アップしてある写真は、11月11日(土)公演で全プログラムが終わり、アンコール2曲終わり、団員も帰り、そろそろひけてもいいのに10分以上、誰もいないステージに向かって拍手をする聴衆たちに対し、着替えが済んだマゼールが遂にカーテンコールに現れたときの証拠写真です。

.

.

Kapako ’Where are we going to?’

Kapao ’Your place or mine?’

‘You are animal! I’m saying where this story is going to’

‘I don’t Know.’

‘Who Knows?’

‘Whobodyelse knows.’

.

Kapao ‘We wander in a dream together, as if it were ‘wanderer’.’

Kapako ‘getting fun?’

‘Now this story is in episode2,which is like a ‘Die Walkure’.’

‘So, so what!

‘It is the time to go to another episode. We go back to the future! ’

‘Whachuu mean?’

‘’Can you hear me? Listen to me, to my sound. You can hear the first sound of ‘Das Rheingold’ from the bottom of ‘Lake of Kappa’.’

‘I can hear you. But ‘Das Rheingold’ might be the previous story of ‘Die Walkure’.’

‘Right, the ring, however, is not ring. The ring is the ring-cycle. Metempsychosis.’

‘Ridiculously.’

‘Before we go to episode3-4(Sigefried,Gotterdammerung), must-goback to back to the future, meaning our ‘where and when and how we kappa find each other.’

‘What is there in episode1?’

‘Nobody Knows.’

‘You say whobodyelse knows.’

‘Right, I may be, live with my past. You come with me?’

‘Yes, kapao.’

‘We talk about curios story, love you kapako.’

(end episode2)

.

.