1984年3月11日(日) 5:00pm メトロポリタン・オペラハウス

ヘンデル/「サムソン」から「輝けるセラフたちを」

シューベルト/4曲

シュトラウス/4曲

子守歌

セレナード

悪天候

解き放たれて

デュパルク/2曲

旅への誘い

戦のある国へ

フォーレ/2曲

夢のあとに

ネル

カントローブ/「オーヴェルニュの歌」から4曲

女房もちはかわいそう

子守歌

紡ぎ女

背こぶの人

イギリスのフォークソング/4曲

ブリテン/サリーの園、とねりこの林

HUGHES/I know Where I’m Goin’

ブリテン/オリヴァー・クロムウエル

ソプラノ、キリ・テ・カナワ

ピアノ、ジェイムズ・レヴァイン

のはずがアクシデントにより、

ピアノ、ダグラス・フィッシャー

●

レヴァインにちょっとしたアクシデントがあり、ピアノが弾けなくなり、かわりに全く知らない若者が出てきた。

その前にとりあえず、レヴァインが謝りの挨拶をしに出てきたわけだが、こうやってみると彼は本当にメトの住人みたいなものだなぁとつくづく感じないわけにはいかない。なにはともあれ一応は顔を出すのだから。

ということで代役のピアニストはメトで華々しいデビューをかざってしまうことになったらしい。

カナワはいくつか知らないがいわゆる八頭身美人とでも言おうか、素晴らしく均整がとれ、出てくるだけでホールがなごむ。変なせせこましさがなく堂々としていて見ていて実に気持ちが良い。

最初はやはりピアノとしっくりこない面があり、曲によっては歌を間違えて最初から歌いなおしたのもあったくらいで、かなりピアノに気を使っていた。しかし、ここらへんのタイミングにおけるアメリカ人聴衆の気持の盛り上げ方は抜群だ。

カナワの声はいわゆる典型的なソプラノの美声とでも言おうか、セクシーな雰囲気は裏切らない声である。低音のヴォリュームがもうひとつ出ないような気がしないでもないが、安定感は抜群であり、またその美しい高音におけるピアニシモの微妙な変化がなんとも言えない。本当にその容姿と美声の両方で聴衆を包み込んでしまう。

曲はほとんど断片みたいなものばかりで、本当はもっと大曲というか重みのある曲に挑んでほしいような気がした。アンコールの最後の曲でみせたピアノ伴奏なしの正確無比な安定感はやはり実力そのものである。

おわり

●

二日後にニューヨーク・タイムズに評が載ったが、数歌った曲の列記みたいなところがありあまりほめられた内容ではない。

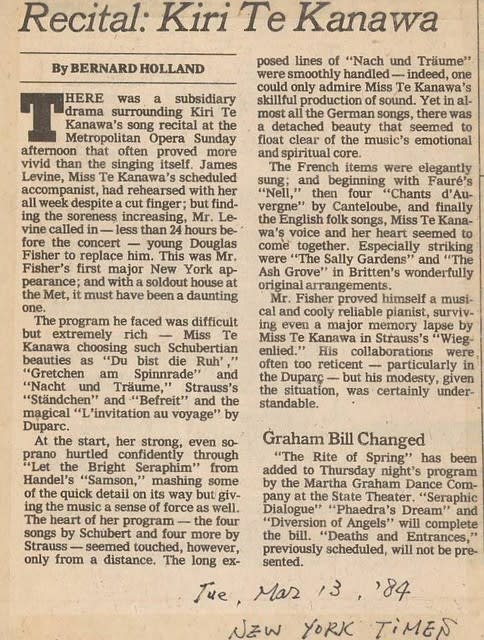

RECITAL: KIRI TE KANAWA

By BERNARD HOLLAND

Published: March 13, 1984

THERE was a subsidiary drama surrounding Kiri Te Kanawa's song recital at the Metropolitan Opera Sunday afternoon that often proved more vivid than the singing itself. James Levine, Miss Te Kanawa's scheduled accompanist, had rehearsed with her all week despite a cut finger; but finding the soreness increasing, Mr. Levine called in - less than 24 hours before the concert - young Douglas Fisher to replace him. This was Mr. Fisher's first major New York appearance; and with a soldout house at the Met, it must have been a daunting one.

The program he faced was difficult but extremely rich - Miss Te Kanawa choosing such Schubertian beauties as ''Du bist die Ruh' ,'' ''Gretchen am Spinnrade'' and ''Nacht und Tr"aume,'' Strauss's ''St"andchen'' and ''Befreit'' and the magical ''L'invitation au voyage'' by Duparc.

At the start, her strong, even soprano hurtled confidently through ''Let the Bright Seraphim'' from Handel's ''Samson,'' mashing some of the quick detail on its way but giving the music a sense of force as well. The heart of her program - the four songs by Schubert and four more by Strauss - seemed touched, however, only from a distance. The long exposed lines of ''Nach und Tr"aume'' were smoothly handled - indeed, one could only admire Miss Te Kanawa's skillful production of sound. Yet in almost all the German songs, there was a detached beauty that seemed to float clear of the music's emotional and spiritual core.

The French items were elegantly sung; and beginning with Faure's ''Nell,'' then four ''Chants d'Auvergne'' by Canteloube, and finally the English folk songs, Miss Te Kanawa's voice and her heart seemed to come together. Especially striking were ''The Sally Gardens'' and ''The Ash Grove'' in Britten's wonderfully original arrangements.

Mr. Fisher proved himself a musical and cooly reliable pianist, surviving even a major memory lapse by Miss Te Kanawa in Strauss's ''Wiegenlied.'' His collaborations were often too reticent - particularly in the Duparc - but his modesty, given the situation, was certainly understandable.