2474- ベスト・ワースト2017

今年2017年は213回通いました。一覧は下記リンク。

2016-2017シーズン(一覧その1)

2016-2017シーズン(一覧その2)

2017-2018シーズン(一覧その1途中)

今年もいい演奏会がたくさんありました。オペラは昨年2016年とだぶっている公演はスキップ、それに来日団体も昨年ほどは無くて、いまひとつでした。ほかは色々と聴くことが出来て、総じて手応えのあるものでした。

昨年2016年のベストワーストはこちら。

2252- ベスト・ワースト2016

●

今年2017年は素晴らしい企画がありましたのでそれを神棚にしました。

【神棚企画】

ベートーヴェン ピアノ・ソナタ全曲、5/2、5/3、5/4、5/5、ガル祭2017

【オペラ・オケ伴付き歌 ベスト12】

1.蝶々夫人、笈田プロダクション、バルケ、読響、2/18

2.神々の黄昏、飯守、読響、10/4、10/11、10/17

3.ラインの黄金、ハンペ、沼尻、京響、3/4、3/5

4.神々の黄昏、ヤノフスキ、N響、4/1、4/4

5.角笛、ゲルネ、ワルキューレ1幕、ペトレンコ、バイエルン、10/1

6.ラ・ボエーム、園田、新日フィル、6/24

7.タンホイザー、ペトレンコ、バイエルン、9/25

8.ジークフリート、飯守、東響、6/1、6/4、6/7

9.ダムラウ、テステ、オペラ・アリア・コンサート、11/10

10.ノルマ、デヴィーア、沼尻、TMP、10/22

11.ヘンデル、ベルシャザル、三澤寿喜、キャノンズ、1/9

12.ラインの黄金、インキネン、日フィル、5/26、5/27

【管弦楽ベスト21】

1.ハイドン受難、亡き子、小野美咲、シュベ5、未完成、プレトニョフ、東フィル、10/18

2.ペトルーシュカ、ラフマニノフ3番、ラトル、ベルリン・フィル、11/25

3.浄夜、ハルサイ、ノット、東響、7/22

4.ツァラ、死と浄化、ティル、シャイー、ルツェルン、10/8

5.コープランド3番、スラットキン、デトロイト響、7/17

6.ブルックナー3番、上岡、新日フィル、5/11

7.復活、チョン・ミュンフン、東フィル、7/21、9/15

8.ブルックナー5番シャルク版、ロジェストヴェンスキー、読響、5/19

9.ショスタコーヴィッチ11番、井上道義、大阪フィル、2/22

10.ブルックナー5番、ノット、東響、5/20

11.ショスタコーヴィッチ11番、ネルソンス、ボストン響、11/7

12.コリリアーノ、サーカス・マキシマス、クワハラ、佼成、1/28

13.ブラレク、ブロムシュテット、ゲヴァハウ、ウィーン楽友協会、11/13

14.クレルヴォ、リントゥ、都響、11/8

15.マーラー6番、ヤルヴィP、N響、2/23

16.青ひげ、カンブルラン、読響、4/15

17.大地の歌、インバル、都響、7/16

18.ブルックナー9番、佐渡裕、東フィル、1/27

19.運命、ブラ1、ジョルダン、ウィーン響、12/3

20.第九、ゲッツェル、読響、12/20

21.エロイカ、ドゥネーヴ、ブリュッセル、6/11

【協奏曲ベスト10】

1.ラフマニノフ、PC3、PC4、マツーエフ、ゲルギエフ、マリインスキー、12/10

2.モーツァルト、hr協4曲、シュテファン・ドール、7/11

3.ラフマニノフ、PC3、反田恭平、秋山和慶、東響、8/11

4.ハチャトゥリアン、ピアノ協奏曲、ベレゾフスキー、リス、ウラル、5/6

5.リスト、PC1、田中正也、三ツ橋敬子、東フィル、2/10

6.シベリウスVn協、サラ・チャン、アッシャー・フィッシュ、新日フィル3/25

7.ベトコン3、ソンジン、サロネン、フィルハーモニア管、5/15

8.タコpfコン1、上原、シモノフ、モスクワ・フィル、7/3

9.ベトコン3、紗良、ウルバンスキ、エルプ・フィル、3/12

10.モーツァルト、PC12、PC9、小菅優、東響、8/26

【リサイタル・室内楽ベスト17】

1.ベトソナ32、竹田理琴乃、5/4

2.ベトソナ29、バリー・ダグラス、5/5

3.イーヴォ・ポゴレリッチ ピアノ・リサイタル、10/20

4.ベトソナ32、創作32、ディアベッリ、コンスタンチン・リフシッツ、10/6

5.バッハ、ブリテン、無伴奏チェロ組曲全曲、上森祥平、9/2

6.アンドラーシュ・シフ、ピアノ・リサイタル、3/23

7.シューベルトD959、D960、今峰由香、12/22

8.ベトソナ27,30,31,32、イリーナ・メジューエワ、8/26

9.カティア・ブリアティシヴィリ、ピアノ・リサイタル、11/6

10.ベトソナ11,23,30,31、変2曲、浜野与志男、菊地裕介、田部京子、6/18

11.ディートリヒ・ヘンシェル、岡原慎也、2017.2.19

12.小菅優 ピアノ・リサイタル、Water、11/30

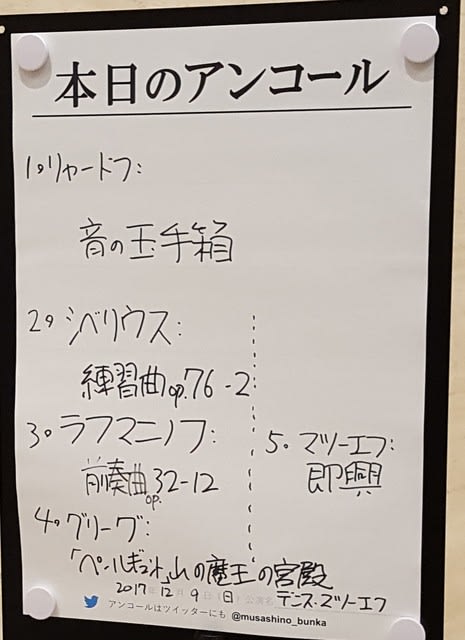

13.ベトソナ17,31、チャイコフスキー、ドゥムカ、大ソナタ、マツーエフ、12/9

14.室内楽、上野優子、西江辰郎、工藤すみれ、12/19

15.大公、アキコ・マイヤーズ、レイコ・クーパー、バリー・ダグラス、5/5

16.ブラームスの室内楽、川本嘉子、竹澤恭子、マルディロシアン、4/14

17.バッハ、マルティヌー、ラフマニノフ、山崎伸子、小菅優、5/25

【いわゆる現代もの系・発掘系ベスト13】

1.メシアン、幼子イエスに注ぐ20のまなざし、スティーヴン・オズボーン、5/18

2.メシアン、アッシジの聖フランチェスコ、カンブルラン、読響、11/19、11/26

3.メシアン、彼方の閃光、カンブルラン、読響、1/31

4.アダムズ、シェヘラザード.2、ジョセフォウィッツ、ギルバート、都響、4/17、4/18

5.大澤壽人、cb協、佐野、神風、福間、交響曲第1番、ヤマカズ、日フィル、9/3

6.オール・タケミツ・プログラム、井上道義、新日フィル、1/26

7.尾高尚忠、山田一雄、伊福部昭、諸井三郎、下野竜也、東フィル、9/10

8.芥川、トリプティーク、團、飛天繚乱、黛、饗宴、千住、滝の白糸、大友、東響、8/20

9.ツェルハ、ハース、ボールチ、イラン・ヴォルコフ、東響、9/7

10.メシアン、幼子イエスにそそぐ20のまなざし、エマール、12/6

11.黛敏郎メモリアル VOL.1、オーケストラ・トリプティーク、4/5

12.一柳慧、湯浅譲二、杉山洋一、都響、10/30

13.From me武満、広上淳一、京響、9/18

【ワースト4】

1.ベンジャミン・ブリテンの世界、3/26 トーク多過ぎで、

2.ノルマ、藤原歌劇、7/2 歌が、

3.ハイドン、ゲリエ、ベト7、鈴木秀美、読響、7/12 ソリストとオケが、

4.ブルッフVC、ロザコヴィッチ、グレイト、ゲルギエフ、PMF、7/31 来年頑張って

以上