星出宇宙飛行士が搭乗するCrwe-2が無事リフトオフしました。

星出宇宙飛行士が搭乗するCrwe-2が無事リフトオフしました。

LIVE映像を見ていましたが、クルードラゴンが分離するところを第2段ロケットから撮影

した映像は、映画のワンシーンを見ているようでその美しさに感動でした。

夜が明けた大西洋を東へ飛行するクルードラゴン

遠ざかるクルードラゴンと漆黒の宇宙、そして青い地球、まさに宇宙航海時代だ!!

星出宇宙飛行士の長期滞在ミッションがいよいよ始まりますね。二期連続で日本人宇宙飛行士がISSに滞在するのはうれしい限りです。野口宇宙飛行士もお疲れさま~!無事の帰還をお待ちしています。

さて、昨日のブログで紹介したクルードラゴンとISSのランデブー飛行ですが、リフトオフのわずか9時間後ではさすがに並んで見えるほど接近はしていないので、今回のパスはISSの後方をクルードラゴンが飛行しているという形になります。

さて、昨日のブログで紹介したクルードラゴンとISSのランデブー飛行ですが、リフトオフのわずか9時間後ではさすがに並んで見えるほど接近はしていないので、今回のパスはISSの後方をクルードラゴンが飛行しているという形になります。問題はISS通過時にCrew-2がどのくらい後方を飛行しているかということですが、残念ながらその軌道情報を得ることができなかったので正確な位置は分かりませんでした。

推測するところ、Crew-2リフトオフ時にISSは地球1/4周程度前方に位置していたように記憶しているので、最大で20分、接近シーケンス次第では10分遅れくらいで通過するのでは…と道中考えていました。

撮影ポイントに到着しました。時刻は02時40分です。撮影は海岸沿いも考えましたがSCWによるとシーフォグがでる予報になっていたので今回は内陸を選びました。今夜は放射冷却でかなり冷え込んでいます。現在の気温は2℃です。

撮影ポイントに到着しました。時刻は02時40分です。撮影は海岸沿いも考えましたがSCWによるとシーフォグがでる予報になっていたので今回は内陸を選びました。今夜は放射冷却でかなり冷え込んでいます。現在の気温は2℃です。当初のSCW予報ではこの辺でも霧が出る予報になっていましたがかなり範囲が小さくなっていたので気をよくしてさらに北に行ったところ、坂を下りた途端ウネウネとした濃霧に突入したので慌ててこの場所に戻ってきました。SCWの局地予報はけっこう正確ですね。

撮影地の空の様子はこんな感じ… 街灯や遠方の光害もありますが許容範囲です。

撮影地の空の様子はこんな感じ… 街灯や遠方の光害もありますが許容範囲です。

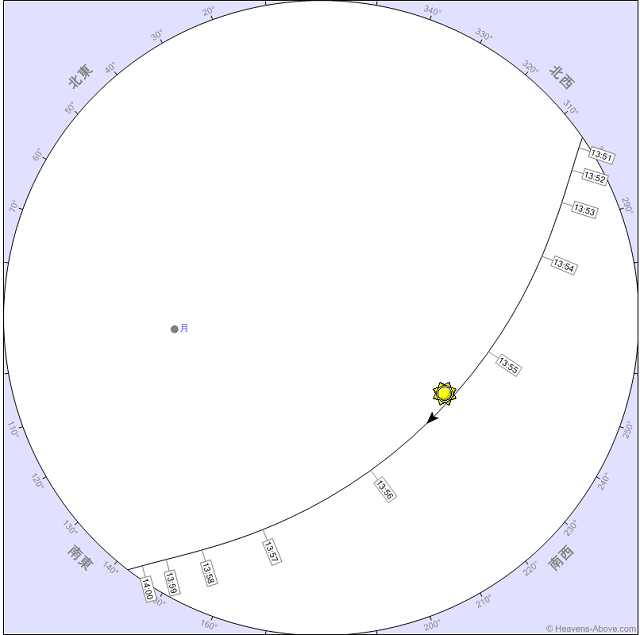

さて本日の撮影システムですが、昨日の失敗にめげずにデジカメと動画の二本立てです。デジカメは28mm F2.8、動画は70mm F2.8のレンズです。本日のISSはみなみのかんむり座付近で地球の影から出てきます。その後は高度10度をほぼキープしながら木星の南を通って遠ざかります。前半は順光で明るくなりますが後半は逆光で急激に暗くなります。

イベントデータ

そろそろ時間です… 見えました! 双眼鏡の視野に明るくなっていく光点が入りました。ISSです。

そろそろ時間です… 見えました! 双眼鏡の視野に明るくなっていく光点が入りました。ISSです。撮影を開始しましょう。デジカメは連続撮影をD90に頑張ってもらい、こちらは動画の撮影です。

やはり高度が低いのでISSの動きはかなりゆっくりです。明るさはISSとしてはかなり暗いですね。

ふう、撮影終了です。

で、こちらが3時27分27秒から3時29分47秒までのISSの軌跡です。

2021/4/24 03h27m27s~03h29m47s D90 28mm f2.8 ISO1600 f4.5 3sec × 42

こちらの動画は最大仰角に向かって高度を上げているISSです。

ISSが東の空で見えなくなったあとはクルードラゴンの捜索です。双眼鏡で見る限り移動光点は見えませんが、クルードラゴンはかなり暗いと思われるので見えない可能性もあります。

ということでデジカメ連続撮影を繰り返して、時々画像チェックをしたのですが移動光点は見つかりませんでした。ISS通過後10分間撮影を続けましたが写ってはいませんでした。デジカメに写らない明るさで通過したのかもしれません。

なので、3時38分をラストショットとして撮影会は終了です。

2021/4/24 03h38m11s D90 28mm f2.8 ISO1600 f4.5 3sec

帰宅後に知ったことですがクルードラゴンはISSの後方、約20分のところを飛行していたそうです。あと10分ねばっていれば…と思うと残念の極みです。思い返せば、現地に向かうクルマの中でクルードラゴンは10分から20分遅れとドンピシャの予想を立てていたのに、10分で切り上げたことに後悔です。でも限界だったんです。寒さが… 撮影時の気温は1℃まで下がっていたので…あーでも悔しい!

帰宅後に知ったことですがクルードラゴンはISSの後方、約20分のところを飛行していたそうです。あと10分ねばっていれば…と思うと残念の極みです。思い返せば、現地に向かうクルマの中でクルードラゴンは10分から20分遅れとドンピシャの予想を立てていたのに、10分で切り上げたことに後悔です。でも限界だったんです。寒さが… 撮影時の気温は1℃まで下がっていたので…あーでも悔しい!