3月19日は楽しみにしていた空に浮かぶスマイルフェイス&ISS日本縦断イベント・デーです。

ラッキーなことに天気は上々です。予定どおり拡大撮影ミッション開始です。

イベントはたくさんありますが今回のメインターゲットはISSではなくHTV-9 EP Battery Pallet です。

一昨日の観測でBattery Pallet が想像以上に明るいことが分かったので30cmドブで拡大撮影にチャレンジです。

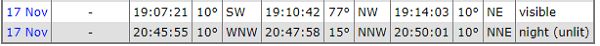

イベント情報

…で、本日の作戦です。

HTV-9 EP Battery Palletは肉眼で見えるほどは明るくはならないので、おうし座のプリマヒヤドゥム(3.65等級)を待ち伏せポイントとします。通過時刻は18時56分30秒です。

さて、撮影のカギとなる露出ですが、高速で通過する衛星をぶれずに撮影するためには最低でも1/1600secはほしいところです。このシャッタースピードで、暗い高速衛星を撮影するためには…

そうですね、ISO感度はMAXの12800にしましょう。ここまで上げればBattery Palletの反射光を感知

するでしょう。

時間です。スマホの時報が18時56分20秒を告げました。まもなくです。

…来ました~! 正立ファインダーの下からほぼ真上にものすごいスピードで駆け上がっていきます。明るさは3~4等級ほどでしょう。こうのとり9号機の暴露パレットが単体で飛行している様子を眼視で確認することができました。感動です。

ファインダーの中のHTV-9 EP Battery Palletは、視直径はものすごく小さいのですが針で突いたようなとてもシャープな光点として見えました。それにしても、ものすごいスピードです。撮影は順調にできましたが パレットの追跡はカペラまでです。

ここからはISO感度を800まで落としてISSの撮影にスイッチです。こちらの撮影も順調でしたが、北北東付近で終了です。後半のパスは屋根にかかって撮影できませんでした。

以上で撮影会は終了です。では、画像処理した写真をご覧ください。

HTV-9 EP Battery Pallet

HTV-9 EP Battery Pallet

高度430km上空を通過するこうのとり9号機の暴露パレットです。

露出設定がドンピシャだったらしく形まで分かる解像度で撮影することができました。

2021/3/19 18h56m32s(JST) D305mm F10 D810A ISO12800 1/1600sec

こちらはリリース直後のHTV-9 EP Battery Pallet

こちらはリリース直後のHTV-9 EP Battery Pallet

で、ここからはEP Battery Pallet通過後に撮影したISSの写真です。

2021/3/19 18h58m22s(JST) D305mm F10 D810A ISO800 1/1600sec

2021/3/19 18h58m44s(JST) D305mm F10 D810A ISO800 1/1600sec

2021/3/19 18h59m01s(JST) D305mm F10 D810A ISO800 1/1600sec

天気が良かったので細部まで写っていますが、夏の気流の時のようには写らないものですね。

こちらは大きさを比較するため同サイズで切り出した画像を合成した写真です。

こちらは大きさを比較するため同サイズで切り出した画像を合成した写真です。

ISSがスマイルフェイスを通過する様子も撮影しました。

ISSがスマイルフェイスを通過する様子も撮影しました。

2021/3/19 18h57m40s~18h58m15s(JST) D90 XR DiⅡ18-200mm(f18mm) ISO1600 f8 3sec × 7

HTV-9 EP Battery Palletは月明かりが明るかったので写っていませんでした。

夜空でにっこりスマイルフェイス

夜空でにっこりスマイルフェイス

2021/3/19 19h13m02s~18h58m15s(JST) D90 XR DiⅡ18-200mm(f78mm) ISO1600 f5.6 1/4sec

ラッキーなことに天気は上々です。予定どおり拡大撮影ミッション開始です。

イベントはたくさんありますが今回のメインターゲットはISSではなくHTV-9 EP Battery Pallet です。

一昨日の観測でBattery Pallet が想像以上に明るいことが分かったので30cmドブで拡大撮影にチャレンジです。

イベント情報

…で、本日の作戦です。

HTV-9 EP Battery Palletは肉眼で見えるほどは明るくはならないので、おうし座のプリマヒヤドゥム(3.65等級)を待ち伏せポイントとします。通過時刻は18時56分30秒です。

さて、撮影のカギとなる露出ですが、高速で通過する衛星をぶれずに撮影するためには最低でも1/1600secはほしいところです。このシャッタースピードで、暗い高速衛星を撮影するためには…

そうですね、ISO感度はMAXの12800にしましょう。ここまで上げればBattery Palletの反射光を感知

するでしょう。

時間です。スマホの時報が18時56分20秒を告げました。まもなくです。

…来ました~! 正立ファインダーの下からほぼ真上にものすごいスピードで駆け上がっていきます。明るさは3~4等級ほどでしょう。こうのとり9号機の暴露パレットが単体で飛行している様子を眼視で確認することができました。感動です。

ファインダーの中のHTV-9 EP Battery Palletは、視直径はものすごく小さいのですが針で突いたようなとてもシャープな光点として見えました。それにしても、ものすごいスピードです。撮影は順調にできましたが パレットの追跡はカペラまでです。

ここからはISO感度を800まで落としてISSの撮影にスイッチです。こちらの撮影も順調でしたが、北北東付近で終了です。後半のパスは屋根にかかって撮影できませんでした。

以上で撮影会は終了です。では、画像処理した写真をご覧ください。

HTV-9 EP Battery Pallet

HTV-9 EP Battery Pallet高度430km上空を通過するこうのとり9号機の暴露パレットです。

露出設定がドンピシャだったらしく形まで分かる解像度で撮影することができました。

2021/3/19 18h56m32s(JST) D305mm F10 D810A ISO12800 1/1600sec

こちらはリリース直後のHTV-9 EP Battery Pallet

こちらはリリース直後のHTV-9 EP Battery Pallet

で、ここからはEP Battery Pallet通過後に撮影したISSの写真です。

2021/3/19 18h58m22s(JST) D305mm F10 D810A ISO800 1/1600sec

2021/3/19 18h58m44s(JST) D305mm F10 D810A ISO800 1/1600sec

2021/3/19 18h59m01s(JST) D305mm F10 D810A ISO800 1/1600sec

天気が良かったので細部まで写っていますが、夏の気流の時のようには写らないものですね。

こちらは大きさを比較するため同サイズで切り出した画像を合成した写真です。

こちらは大きさを比較するため同サイズで切り出した画像を合成した写真です。

ISSがスマイルフェイスを通過する様子も撮影しました。

ISSがスマイルフェイスを通過する様子も撮影しました。

2021/3/19 18h57m40s~18h58m15s(JST) D90 XR DiⅡ18-200mm(f18mm) ISO1600 f8 3sec × 7

HTV-9 EP Battery Palletは月明かりが明るかったので写っていませんでした。

夜空でにっこりスマイルフェイス

夜空でにっこりスマイルフェイス

2021/3/19 19h13m02s~18h58m15s(JST) D90 XR DiⅡ18-200mm(f78mm) ISO1600 f5.6 1/4sec