新年開けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。

新年開けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。

2022年最初のブログは内合4日前の金星観望記録で~す。

撮影を開始したのが15時過ぎだったので金星の高度はすでに20°を下回っていて双眼鏡で見る金星はかなり揺れていましたが何とか撮影することができました~。

Venus Magnitude=-4.11 Diameter=62.44"

2022/1/5 15h06m13s µ210 UV/IRcut FocalLength=2200mm

ZWO ASI290MC Duration=30s Shutter=1.000ms Gain=174 (29%)

↓こちらはシンチレーション対策としてIR Passフィルタを装着して撮影した金星です。

2022/1/5 15h13m04s µ210 IR Pass Filter(685nm)FocalLength=2200mm

ZWO ASI290MM Duration=30s Shutter=1.100ms Gain=327 (54%)

いよいよ内合まであと4日です。太陽との離角がさらに小さくなって条件は厳しくなりますが天気の具合を見ながら再度撮影にチャレンジしてみることにしましょう。

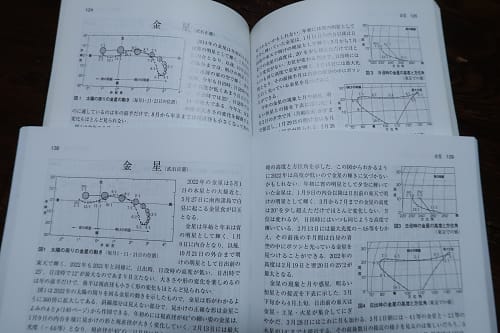

さて、地球から見る金星は8年周期で同じ位置に戻ってくるので2022年の金星は2014年と同じ動きをします。なので2022年の天文年鑑と2014年の天文年鑑の金星ページを比べると…

さて、地球から見る金星は8年周期で同じ位置に戻ってくるので2022年の金星は2014年と同じ動きをします。なので2022年の天文年鑑と2014年の天文年鑑の金星ページを比べると…

ご覧のように、コピペしたの? …と思うほどそっくりです。そして特筆すべきはこの位置の金星が、8年周期の中で一番大きく見えるということです。

〈内合時の視直径比較表〉

2014年 62.7″ ←Max

2015年 57.9″

2017年 59.4″

2018年 61.3″

2020年 57.8″

2022年 62.8″ ←Max

ということで、どんなもんかと思って山の端に沈む金星を双眼鏡で見てみたら…これは必見です!

朱色に染まった三日月上の金星が…まさに小さな三日月が沈むように見えてとてもキレイでした。

2022/1/5 16h53m15s D810A SIGMA150-600mm f5-6.3 f150mm ISO640 f6.3 1/320sec

2014年と2022年の金星は何から何までそっくりですが、実はひとつだけ違うところがあります。それは最大光度です。2014年の最大光度は-4.6等級ですが2022年の最大光度は-4.9等級もあります。これまでの金星の最大光度は-4.7等級だったので0.2等級も明るくなっています。

2014年と2022年の金星は何から何までそっくりですが、実はひとつだけ違うところがあります。それは最大光度です。2014年の最大光度は-4.6等級ですが2022年の最大光度は-4.9等級もあります。これまでの金星の最大光度は-4.7等級だったので0.2等級も明るくなっています。え!? いったい金星に何が起こってるの~、ひょっとして爆発するの~

…と思いのあなた、心配ご無用です! 国立天文台が惑星の明るさの計算方法を12月に最新の計算方法に変更したため金星の最大光度が-4.9等級となったのです。

詳しい説明は国立天文台のWebページ「暦象年表の改訂について (2022)」をご覧いただきたいと思いますが、個人的には金星の内合前後に増光現象が見られるというくだりが初めて知ることだったので興味深く感じました。

説明を読むと、金星の増光現象は内合前後 (位相角 i ≈163°) で発生するようですが「その原因として金星大気中の硫酸分子による前方散乱が考えられる」と書いてあります。位相角163°は1月2日と1月15日頃だと思いますがその時に約0.2等級くらい明るくなる現象が起きているようですね。初めて知りました~。

〈質問コーナー〉

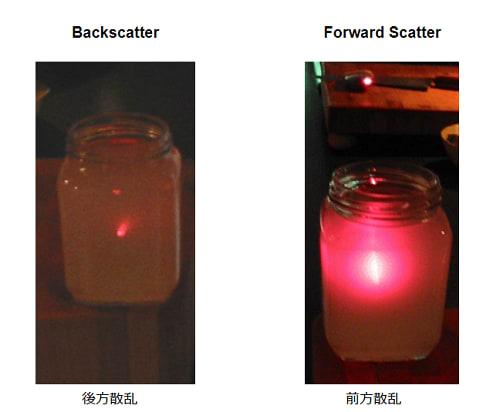

Q:前方散乱って何ですか?

A:説明しよう!

これは牛乳を一滴垂らした水にレーザー光線を照射した写真である。左は手前から奥に向かって、右は向こう側から手前に向かってレーザーを照射している。左は直進するレーザーが散乱してほんのわずかだが広がっているのが見て取れる。それに対して右は入射したレーザーが大きく広がって全体的に明るく見えている。これが前方散乱だ。

Credit:NASA/JPL/Space Science Institute

年末に増光したレナード彗星も見かけ上の位置が太陽に近かったため前方散乱で明るく見えたという説もある。前方散乱の様子を最も分かりやすく説明しているのが探査機カッシーニが撮影した土星の写真である。どうぞご覧あれ。

Credit:NASA/JPL/Space Science Institute