ちなみに、理論という言葉は、狭い意味では、力学理論、経済学理論のように言語や数式で書かれた概念体系を指しますが、意味を広げれば、ある集団の人々が考えて行動するときの下敷きになっている共通の信念あるいは確信を理論と呼ぶことができます。一般に、このような広い意味の理論はその土台として人類共通の身体反射の上に作られているとみることができます。

ここで話題にしている理論、つまり、生きている人間を見分けるための理論に関しては、その土台となっていそうな身体反射は何でしょうか?

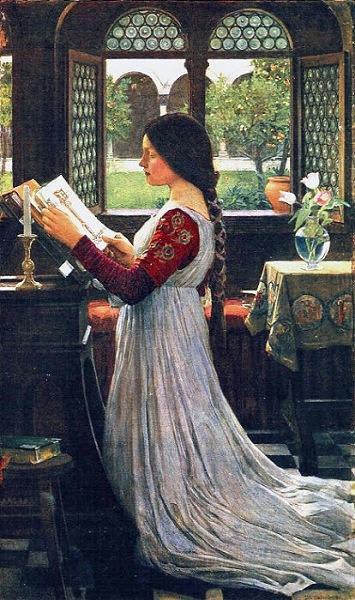

拝読ブログ:ララビアータ:渡辺邦夫氏のアリストテレス