今朝から、自分のブログの作成画面にアクセスできなかった。だから、異例なことに、アップが夕方になった、とまず弁解。

ところで、議会の一般質問の通告文をブログに載せて3日目。今日は、学校給食のこと。

私は、子育て支援、少子化対策、魅力ある街としての若者定住促進などの目的で、自治体がサポートすべきだと考えている。

そのためには、学校給食費の管理が「公会計」であることが合理的。

「公会計」とは・・・・自治体の歳入、歳出の一部として管理する会計システムといえる。

「私会計」は、法令上の拘束や担保を受けない、いわば、学校現場の校長の管理する便宜的なシステム。

私が子どもの時は、「給食費」の袋にお金を入れて持っていき、クラス内で毎月集金していた覚え。

3月に教育長に、6月に質問するから考えておいて、とお願いした。

市内全部の学校の会計システム、集金システムの転換なんて、突然の通告で回答できるわけないから・・・

その時、山県市内は、「集金袋」でなく、学校ごとに口座落としになっていると説明を受けた。

一昨日、議長に提出した通告文の控えを持って教育委員会に伺ったら、あのあといろいろと調べました、とのこと。

十分に誠意は感じる。とはいえ、答弁は・・・どうなるのか・・・

今日のブログには、その通告文と、教育委員会同様に、私もいろいろと調べているので、その基礎データの情報を羅列的に載せる。

今日は時間がないので、リンクをつけず、アドレスだけ・・・

実際の一般質問は6月23日(月)。私は午後2時過ぎごろの見込み。

山県市議会/定例会日程

なお、一問目は、6月11日ブログ ⇒ ◆一般質問の通告/市長の「収支報告書の不記載、虚偽記載、業者との不透明な関係について」

二問目は、昨日、6月12日ブログ ⇒ ◆「行政不服申立制度の大改正の影響について」/一般質問の通告/「異議申し立てを審査請求に一本化」??

●人気ブログランキング = 今、1位

★携帯でも クリック可にしました →→ 携帯でまずここをクリックし、次に出てくる「リンク先に移動」をクリックして頂くだけで「10点」 ←←

★パソコンは こちらをクリックしてください →→ ←←このワン・クリックだけで10点 ←←このワン・クリックだけで10点

(一般質問の通告文/印刷用データ) ◆学校給食費は公会計に移行を 印刷用PDF 2ページ 190KB

以下、通告文 ↓

●質問事項 学校給食費は公会計に移行を (答弁者 教育長、市長)

山県市の小中学校の給食はランチルームなどの施設面も含めて整備されている。その給食費は保護者が納めているが、私は、子育て支援、少子化対策、魅力ある街としての若者定住促進などの目的で、自治体がサポートすべきだと考える。

この給食費は、小学校で一人年間4万円以上、中学校で年間4万5千円以上、市全体では約1億円程度の莫大な額になる。

この学校給食費の管理は、自治体によって、「公会計」と「私会計」と二種類がある。自治体が保護者の給食費を合理的にサポートするには、「公会計」であることが必要だ。

「公会計」は、自治体の歳入、歳出の一部として管理する会計システムといえる。

文科省調査(平成24年度)では学校給食費の公会計は、検討中も含めると、45%である。この際、不可欠なことは、自治体単位で進めるしかないことである。私のイメージでいえば、「山県市学校給食特別会計」としての管理、ということになる。

2012年度より公会計化を実施した横浜市は、効果として、保護者に関しては、①給食費の取扱がより明確になり、透明性が高まる。②保護者が指定した金融機関からの引落が可能、としている。学校現場の効果としては、①基本的に、給食費の徴収管理の必要がなくなる。②システム管理による事務負担の軽減による教育時間の確保、を挙げている。

これに対して、「私会計」は、法令上の拘束や担保を受けない、いわば、学校現場の校長の管理する便宜的なシステムといえる。

いずれにしても、給食費徴収の前提となるのは、保護者が児童生徒の入学に当たって、給食の提供と費用負担に同意したことで、「黙示の契約」が成立したという認識が最初にある。保護者のこの契約の相手については、文科省は、校長や教育委員会でなく、学校の設置者としての市町村長であるとしている。

まず、教育長に問う。

1. 市の現状について

今の山県市の各学校の集金方法は、口座振替になっているとはいえ、各学校現場が校長の責任の口座に保護者口座から引き落としているもので、法令上の拘束や担保を受けない「私会計」だと私には映る。

年間1億円ものお金が各学校現場任せの状態だ。

現在の市内の集金方法の概要と法的な安定性についての教育長の見解はどのようか。

2. 未収金の対応など

文科省のデータでは、校給食費の欠損分の対処方法は、徴収した学校給食費の範囲内で学校給食を実施、他の予算等から一時補填して対応しているとの回答が多い、という。

他市の例で、どうしても、給食費が集まらないために、自腹を切る職員、給食関係業者に無理をお願いするなどのケースを聞いたことがある。教育長は、この種のことを聞いたことがあるか。

では、山県市内ではそのようなことは発生していないと考えているのか、否か。

現在、市内の学校では、未納者や未納月が発生した場合、どのようにして督促、回収しているのか。最終的に徴収不能の場合どうしているか。その時の職員や業者負担の実態はどのようか。

3. 法的な安定性

現在の市の集金実態で、会計上の不正があった場合、公的補償は受けられるのか。会計上の不正についての原因者に対し、自ら補償させるための強制力のある措置や処分は法令上可能なのか。

4. 事務の合理化

公会計にすれば、現在、各学校で職員が行っている事務が教育委員会事務局に一本化するから、市全体としての業務量が軽減すると考えるがどうか。

5. 他のメリット、デメリット

その他、現在の山県市の徴収システムのメリット、デメリット、公会計化したときのメリット、デメリットはどのようか。

6. 「公会計」システムへ移行を

総合的に考えたとき、小中学校の学校給食費の管理について、「公会計」システムへ移行すべきだと私は考える。今後どうしていくのか。

7. 公費による未納者対応の促進を

最後に市長に問う。

未納者の過半は家庭の経済的な事情による。文科省は給食における契約は保護者と市長の関係だという。生活保護、就学援助の基準以上に家庭の事情を考慮した弾力的な給食費免除等の対応、すなわち、市の公費による未納者対応を促進すべきではないか。

そのためにも「公会計」システム、「学校給食特別会計」への移行が必要ではないか。

以上

※ (参照)

「学校給食費の公会計化を目指す人のためのQ&A」(教育行財政研究所 中村文夫)

ほか、文科省各種文書

|

● 学校給食費の公会計化を目指す人のための

www.tougaku.net/koukaikeika.pdf

・・・の費用については学校給食法第11条によって設置者(義務制の公立学校であれば、市区町村). が負担することになっています。 ..... 文科省委嘱の全事研調査(平成 24 年度)によると学校給食費の公会計の実態は検討中も. 含めると、44.8%にも上っています。

●学校給食費の徴収状況に関する調査の結果について(通知 ... - 文部科学省

http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/22/12/__icsFiles/afieldfile/2010/12/13/1299583_01_2.pdf

2010/12/01 - 調査結果によれば、調査対象校のうち、約55.4%の学校におい七学校給食費の .... 公会計. その他. 計. 学校給食費の徴収状況に関する調査の結果について. 全国の学校給食(完全給食)を実施している公立小・中学校(約29,000校)の

●学校マネジメントの役割を担う学校事務~(報告書 ... - 文部科学省

www.mext.go.jp/component/a_menu/education/.../1343143_9.pdf

平成 24 年度 文部科学省委託事業「学校運営の改善の在り方に関する取組」. ~学校 ... 学校給食費の精算・返金方法について改善 ... 学校徴収金に係る会計処理等の適正化・効率化 ....公会計化は、学校給食費で導入または検討中の自治体が 5 割近く。

●給食食材費公費化~相反する文科省と総務省の見解

http://inamiya.seikatsusha.me/blog/2013/01/07/4197/

2013年1月7日 11時48分 | カテゴリー: 子ども・教育

保護者が負担する学校給食食材費について、文部科学省は「私費会計に問題はない。総務省には、文科省の考え方や実態についての理解を求めることが先」と、公費化への移行については極めて後ろ向きの姿勢を見せています。一方、総務省は「要綱等で学校徴収金の保管を規定することは、地方自治法を勝手に拡大解釈することであり、認められない」とし、都教委が2009年、区市町村教委に求めた「学校徴収金事務取扱規定」の策定・施行は「地方自治法違反」と、真っ向から対立しています。

2011年夏までに、自治労が実施した交渉の記録をもとにまとめた両省の考えは以下のとおり。

【文部科学省】

給食費の公会計化は自治体判断。いろいろな指摘もあるので、考えていかなければならないが、現状、法に適応して処理がなされており、特段の措置は考えていない。学校負担となっている滞納問題については別途検討している。

学校給食は、設置者と保護者との委託契約。設置者は「首長ではなく教育委員会」と整理した。契約締結は首長の権限であるが、首長と教育委員会の取り決めにより、その権限を教育委員会に移している。よって、委託契約は教育委員会と保護者の間でなされており、教育委員会は学校に付随する事務として、学校徴収金事務を校長以下教員に下ろしている。

給食費の扱いを私金として処理する場合も、その債権を持っているのは市町村ということになる。公金ではないが、この事務は付随的業務として公務であり、債権の取り立てに関する訴訟費用は公費で支出して差し支えない。教育委員会が法の原則に基づいて判断するのであれば適正。地方自治法や自治体の会計規則等に矛盾しない。(出席者:初等中等教育局企画課校務改善専門官、児童生徒課就学支援係長、財務課調整係、スポーツ青少年局学校健康教育課補佐、他)

【総務省】

旧文部省では、昭和32年、給食食材費は地方公共団体の収入として取り扱う必要はないとの通知を出していた(*地方公共団体が学校給食を明確に実施する、という位置付けになかった時代であったためと推察します。稲宮)。しかしながら、学校給食費は公金であるので、学校職員が直接収納する場合は、地方自治法第171条の規定に基づき、当該学校職員を出納員としてその収納と保管を行わせることになっており、収入したお金は市町村歳入予算に計上しなければならないと考えている。学校給食を市町村事務として処理していない場合は、地方自治法第235条4の2の定めにより、現金を保管するためには法律または政令の規定が必要であり、それがない場合は保管することができないことになる。学校給食を市町村事務として行っているところは当然歳入に入れて適正に行うべき。

地方自治法の判断は総務省の所管するところであり、この間の本省の判断は揺るぎないものと考えている。問題は、法律や政令で特例がないまま行われていることであり、文科省が一定の手続きを行えば取り扱えることになる。委託契約は地方公共団体の事業だからできること。現状、設置者と保護者の委託契約は成り立たないのではないか。私費を職務上扱うことは職務専念義務違反。また、未納者がいれば債務不履行となるが、債権債務が全く曖昧であり、整理が必要。(出席者:自治行政局行政課行政第3係長、能率推進室係長、自治財政局調整課調整係長)

●公会計と私会計 - 神奈川ネットワーク運動

yyamamoto.kgnet.gr.jp/back/back_no_print/1274217211.html

•

2010/05/19 - 文部科学省は5月14日付で、学校給食費の滞納問題をめぐり、子ども手当の受給と給食費の引き落としを同一口座にするよう保護 ... 学校給食は、ほとんどの市町村で「私会計」として処理されており、「公会計」として処理しているところは神奈川県内では開成町 ... 群馬県では平成19年に教育長と群馬県理事の連名で「学校給食の公会計処理への移行」の通知が出され、私会計から公会計への移行が促されました。

●学校給食費事務マニュアル

www.karisen.gsn.ed.jp/boe/htdocs/?action=common_download...

•

"平成20年_6月~. 群馬県教育委員会事務局 ... 学校給食費の会

http://www.karisen.gsn.ed.jp/boe/htdocs/?action=common_download_main&upload_id=79

●群馬県 - 「教員のゆとり確保」のための取組

www.pref.gunma.jp › ... › 「教員のゆとり確保」のための調査研究

• http://www.pref.gunma.jp/03/x0110008.html

(1) 群馬県教育委員会が実施する会議・研修・調査照会等の見直し ... 学校給食費の公会計処理への移行について(平成19年3月30日 群馬県教育委員会教育長・群馬県理事(総務担当)通知); 平成18年度 学校給食費の徴収状況に関する調査結果( ..

●給食費徴収は業務、教諭の請求棄却/横浜地裁

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20140130-00000044-kana-l14

カナロコ by 神奈川新聞 1月30日(木)23時0分配信

公立学校での未払い給食費の徴収をめぐり、藤沢市立小学校の男性教諭(60)が、市に対し、自身が徴収を行う立場にないことの確認などを求めた訴訟の判決が30日、横浜地裁であった。

阿部正幸裁判長は、男性の請求を棄却した。原告側代理人によると、給食費の徴収権に関する司法判断は初めてとみられる。

男性は藤沢市立小学校で、外国籍児童の授業を担当。訴えなどによると、2008年度に校長から児童約600人の給食費の徴収や督促を1人で任された。10年度からはクラスの担任も手伝うようになったが、給食費徴収権のない校長の業務命令は違法な上、「教員として本来の教育に費やす時間と労力が削減された」と主張していた。

阿部裁判長は、費用の徴収管理について具体的な定めはないものの、学校を設置する自治体の裁量に委ねられているのが相当とし、校長の業務命令は違法でないと判断。また、学校給食は心身の健全な育成や食への理解、食育の推進を図ることなどからも、「徴収管理に関わる業務も公立学校の目的に反しない」と指摘した。

藤沢市教育委員会によると、市立小35校の12年度の未納者の割合は3%超で、文部科学省の抽出調査の0・9%を大きく上回る。未納者には各校が電話や文書などで督促をしているという。

一方で、横浜市や海老名市のように、学校給食費を公会計化して行政が一括管理する自治体もある。

原告の男性は、「不登校の児童への対応など教員の業務は増えており、徴収は行政が責任を持って行うべき」と主張、控訴を検討するとしている。

●文科省 「平成22年度における子ども手当の支給に関する法律」等の施行と学校給食費の未納問題への対応について >

http://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/nc/1294005.htm

「平成22年度における子ども手当の支給に関する法律」等の施行と学校給食費の未納問題への対応について

22ス学健第4号 平成22年5月14日

★別添 学校給食費の未納問題への対応についての留意事項

http://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/nc/attach/1294185.htm

| Trackback ( )

|

私たちが、課税や追徴課税、許認可、運転免許の停止、生活保護認定などに納得できない時に対処するための制度が「行政不服審査制度」。

違法、または不当な行政処分があった場合、国民に不利益が生じないよう、国民みずからが取り消しを求める手続きを定めた制度。

先週の報道で、6月6日、この制度を規定している行政不服審査法が50年ぶりに大改正されて、可決成立したと流れた。

市民運動をやっていて、いろんな局面で、行政不服審査法に基づく審査請求、異議申し立てをいろいろとやってきた私は、「請求を申立ながら、やり方を覚える」という現場主義。

しかし、まだ、よく見えない改正の要点。

とはいえ、制度が変わることが決定した以上、ちゃんと認識しておかないといけないから・・・・

今回の一般質問で、情報公開制度のことを問いかけようと思っていたが、「通告日である一昨日」の前日、こちらに変えることに方針転換。かろうじて、一昨日の昼の通告期限に間に合わせた。

その通告文を今日のブログにする。

併せて、調べた基礎データなども載せておく。

実際の一般質問は6月23日(月)。私は午後2時過ぎごろの見込み。

山県市議会/定例会日程

明日は次の質問、教育長に対する質問を載せる予定。

なお、一問目は、昨日、6月11日ブログ ⇒ ◆一般質問の通告/市長の「収支報告書の不記載、虚偽記載、業者との不透明な関係について」

●人気ブログランキング = 今、1位

★携帯でも クリック可にしました →→ 携帯でまずここをクリックし、次に出てくる「リンク先に移動」をクリックして頂くだけで「10点」 ←←

★パソコンは こちらをクリックしてください →→ ←←このワン・クリックだけで10点 ←←このワン・クリックだけで10点

★ 総務省 行政不服審査法関連三法案の概要

行政不服審査法案

行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案

行政手続法の一部を改正する法律案

★1.公正性の向上~点検の強化(審理の見える化)~

(1)審理において、職員のうち処分に関与しない者(審理員)が、両者の主張を公正に審理(第9条)

(2)裁決について、有識者から成る第三者機関が点検(第43条)

(3)審理手続における審査請求人の権利を拡充

★2.使いやすさの向上~国民の利便性~

(1)不服申立てをすることができる期間を60日から3か月に延長(第18条)

(2)不服申立ての手続を審査請求に一元化

(3)標準審理期間の設定(第16条)、争点・証拠の事前整理手続の導入(第37条)などにより、迅速な審理を確保

(4)不服申立前置の見直し

|

(一般質問の通告文/印刷用データ) ◆行政不服申立制度の大改正の影響について 印刷用PDF 2ページ 169KB

以下、通告文 ↓

●質問事項 行政不服申立制度の大改正の影響について (答弁者 総務課長)

行政不服審査制度は、課税や追徴課税、許認可、運転免許の停止、生活保護認定など国や地方自治体の全ての行政処分について、違法、または不当な行政処分があった場合、国民に不利益が生じないよう、国民みずからが取り消しを求める手続きを定めた制度である。行政処分の取り消しや変更を求めるために異議を申し立てると、その処分が妥当であるかどうかが審査される。

手続きが簡易で手数料もかからないため、労災認定や情報公開制度の非開示決定に対する審査などでも広く活用されている。

1962年、昭和37年に制度ができてから大きな見直しが行われてこなかったが、半世紀ぶりの抜本的改正と銘打って、先の6月6日、参院本会議で可決、成立した。

審査の公正性や利便性を高める仕組みなどを盛り込み、2年以内に施行とされている。

そこで、総務課長に問う。

1.【申立期間の延長】

不服申立期間を現行の「処分決定後60日」に対して、野党4党案は「6カ月」に延長としたが、政府案の「3カ月」で決定した。

現在でも、直接、裁判所に訴える場合は「6か月」の期間が認められていることから考えると、改正してなお「3カ月」というのは、権利保護として不整合だとは考えないか。

2. 【異議申立ての手続きを「審査請求」に一元化】

行政に対する異議申し立てを廃止し審査請求に一元化する、という。

例えば、道路運送車両法の場合の異議申立先は、現在は国土交通省の出先機関である地方運輸局(長)だが、審査請求に一元化されると、請求者は東京の本省まで出向かなければならなくなり、国民の権利救済行使の制約になる、との指摘がある。

このような認識で良いのか。

例えば、県や市の情報公開条例における処分への不服申し立ては、各自治体の条例なので、通常はいわゆる「上級庁」がないから異議申立になるのが基本。この異議申立はどのようになるのか。

例えば、市税の賦課処分に対する不服申し立ては、現在と比べて、どのようになるのか。

その他、市民に身近なことで、認識しておくべき事例は何があるか。

3. 【不服申し立ての前置制度の廃止・縮小】

現在、不服申し立てを経た後でなければ裁判所に訴えられない、と定める法律は少なくない。現在の前置制度はどのように変化するのか。

4. 【処分した職員が審査に加わらない制度】

現在、例えば、住民税や生活保護では、課税額や可否を決める部署の職員が不服審査に加わるなどしているので、公平性に問題がある。

そこで、中立性を保つため処分に関与していない職員による審査を義務付ける、とされている。つまり、改正法では当事者でない職員が中立的な立場から審査する「審理員」制度を導入するという。

県や山県市においては、どのようになり、どのように機能し得るのか。

5. 【第三者機関の設置】

審査結果が妥当かを有識者がチェックする第三者機関も設け、救済を求める国民が使いやすい制度にする、審査結果を監視する第三者機関は、国や自治体に行政不服審査会も設ける、という。

山県市においては、どのようになり、どのように機能し得るのか。

6. 【行政手続法改正】

今回の一連の改正で、国民の権利利益の保護の充実のための手続きを整備したという。

「処分等の求め」及び「行政指導の中止の求め」とはそれぞれ、どのようなことをいい、どのような時にどのような形で国民が行使できるのか。

山県市においては、どのようになり、どのように機能し得るのか。

7. 新旧比較や今後についてのまとめ

行政にはいろいろな処分があるが、当事者である国民にとって、「国」、「県」、「市町村」のそれぞれの処分に対しての不服申し立ては、どのような筋道になるのか。改正前と改正法施行後と比較して説明されたい。

国民、あるいは市民にとってどのような影響があるのか。

情報公開条例、行政手続条例、その他の市の条例の規定と運用にはどのような影響が出るのか。

施行に向けて、市はどのように対応していくことになるのか。

以上 |

●行政不服審査法で対案提出=4野党

時事(2014/05/12-16:39)

国や地方自治体の行政処分に対し国民が取り消しや変更を求める手続きを定めるため政府が提出している行政不服審査法改正案に関し、民主、結い、生活、社民の野党4党は12日、対案を衆院に提出した。政府案が不服申立期間を処分決定後3カ月としているのに対し、4党案は6カ月とした。

●政処分の不服申立期間、3カ月に延長 改正法が成立

日経 2014/6/6 12:20

国や地方自治体の行政処分の取り消しや変更を求める際の手続きを定めた改正行政不服審査法が6日、参院本会議で可決、成立した。不服申立期間を現行の「処分決定後60日」から「3カ月」に延長するほか、審査結果が妥当か有識者がチェックする第三者機関も設け、救済を求める国民が使いやすい制度にする。大幅改正は1962年の法制定以来初めてで、2年以内に施行する。

行政不服審査制度は、許認可や課税などを巡って違法、または不当な行政処分があった場合、国民が取り消しを求める手続きを定めた制度。手続きが簡易で手数料もかからないため、情報公開制度の不開示決定や労災認定に対する審査などで広く活用されている。

住民税や生活保護では、課税額や支給額を決める部署の職員が不服審査に加わるなど公平性に問題があるとの指摘があり、改正法では当事者でない職員が中立的な立場から審査する「審理員」制度を導入。審査結果を監視する第三者機関として国や自治体に行政不服審査会も設ける。

●申立期間、3カ月に延長=改正行政不服審査法が成立

時事(2014/06/06-10:32)

国や地方自治体の行政処分に対し、国民が取り消しや変更を求める際の手続きを定めた改正行政不服審査法が6日の参院本会議で与野党の賛成多数で可決、成立した。審査制度を利用しやすいよう、不服申立期間を現行の処分決定後60日から同3カ月に延長するほか、第三者機関による審査結果の点検を義務付ける。

行政不服審査制度は、課税や生活保護認定など全ての行政処分について、国民に不利益が生じないよう迅速に救済することを目的としている。大幅な法改正は1962年の制定以来初めて。

●改正行政不服審査法が成立 申し立て期間を延長

北海道 (06/06 11:16)

行政処分に不満がある場合の申し立て期間延長などを盛り込んだ改正行政不服審査法が6日の参院本会議で可決、成立した。これまで申し立てができる期間は、処分を知ってから60日以内だったが、3カ月にして利用しやすくする。大幅改正は1962年の法制定以来初めてで、2年以内に施行する。

不服審査制度では、交通違反の取り締まりや生活保護の支給認定などに異論がある場合、国や地方自治体に、行政処分の取り消しや変更の裁決を求めることができる。

現状では、行政処分を担当した職員が不服申し立てを審査する場合があり、中立性を保つため処分に関与していない職員による審査を義務付ける。

●行政不服審査法 参院で成立

NHK 6月6日 11時04分

行政不服審査法 参院で成立

国民が不当だと思った行政処分の取り消しなどを求める行政不服審査制度について、審査の公正性や利便性を高める仕組みなどを盛り込んだ行政不服審査法が、6日の参議院本会議で賛成多数で可決され、成立しました。

行政不服審査制度は、追徴課税や運転免許の停止などといった、国や地方自治体の行政処分に不満がある場合に異議を申し立てると、その処分が妥当かどうかを審査する制度で、昭和37年に制度ができてから抜本的な見直しが行われていませんでした。

52年ぶりとなる今回の見直しでは、審査の公正性を高めるため、その行政処分に関わっていない職員が審査に当たることや、審査の判断が妥当かどうかを、有識者でつくる第三者機関が最終的にチェックする仕組みを新たに導入するとしています。

また、不服の申し立てができる期間を、これまでの「60日以内」から「3か月以内」に延長するなどとしています。

こうした内容を盛り込んだ行政不服審査法は、6日の参議院本会議で採決が行われた結果、共産党を除く各党などの賛成多数で可決され、成立しました。

● 行政不服審査制度の見直し関係の政府データにリンク

★ 行政不服審査制度の見直しについて(案)/平成25年5月 総務省行政管理局 20ページの解説

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

★ 総務省トップ > 行政不服審査法

行政不服審査法関連三法案が閣議決定されました(平成26年3月14日)

★ 概要PDF、不服申立前置の見直しについてPDF

★ 第186回国会(常会)提出法案

第186回国会(常会)提出法案

国会提出日 法律案名 資料

平成26年3月18日 地方自治法の一部を改正する法律案 概要 【99 KB】

• 要綱 【106 KB】

• 法律案・理由 【228 KB】

• 新旧対照条文 【546 KB】

• 参照条文 【607 KB】

(所管課室名)

自治行政局行政課

平成26年3月14日 行政不服審査法案 概要 【565 KB】

• 要綱 【146 KB】

• 法律案・理由 【273 KB】

• 参照条文 【211 KB】

(所管課室名)

行政管理局行政手続室

平成26年3月14日 行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案 概要 【565 KB】

• 要綱 【215 KB】

• 法律案・理由 【808 KB】

• 新旧対照条文 【2252 KB】

• 参照条文 【1087 KB】

(所管課室名)

行政管理局行政手続室

平成26年3月14日 行政手続法の一部を改正する法律案 概要 【565 KB】

• 要綱 【53 KB】

• 法律案・理由 【84 KB】

• 新旧対照条文 【174 KB】

• 参照条文 【219 KB】

(所管課室名)

行政管理局行政手続室

|

●行政不服審査制度の抜本的大改正の流れに背く労災保険審査制度および公務災害審査制度の大改悪に反対する緊急共同アピール

行政不服審査制度の抜本的大改正の流れに背く労災保険審査制度および公務災害審査制度の大改悪に反対する緊急共同アピール

2008年4月10日

日本労働弁護団 過労死弁護団全国連絡会議

全国労働安全衛生センター連絡会議

働くもののいのちと健康を守る全国センター

1. 労災保険審査制度

労災保険は、仕事が原因で怪我をしたり病気になったり死亡した労働者とその家族の生活を守る命綱である。

この労災保険給付について、支給するか否か、また、いかなる内容の保険給付を行うかを決定するのは、全国各地にある労働基準監督署長である。労働基準監督署長の決定に不服がある労働者や遺族は、各都道府県毎に設けられた労働局の労災保険審査官に審査請求を行って救済を求めることができる。労災保険給付に関する審査請求は2005年度に1540件であり、毎年千数百件の審査請求がある。

この審査制度は、各種の労災事故や過労死、石綿疾患等々の職業性疾病に関する労災保険給付が適正になされるために、重要な役割を果たしてきた。

その上で、従前、審査請求は二段階の制度とされ、審査官決定で救済がなされない場合には、東京にある労働保険審査会に再審査請求をすることとされている。

2. 行政不服審査制度全般の抜本的大改正とその方向性

総務省では、行政不服審査制度全般の抜本的大改正を目指す行政不服審査法の改正案を今国会に上程すべく準備を進めている。

日本の行政不服審査請求の総数は2005年度に1万1226件あり、その中で労災保険給付に関する審査請求の件数は13.7%を占めている。このため、労災保険給付に関する審査請求の今後の在り方について、どのような制度設計を行うのかは、行政不服審査制度の全般的在り方とも関わる重要な問題である。

総務省が設けた行政不服審査制度検討会の最終報告書(2007年7月)では、今後の行政不服審査制度の在り方に関する基本的な方向性として、① 審査請求と再審査請求の二段階の制度を改め、審査請求に一元化し、② 行政処分庁の直近上級庁が審査請求を扱い、③ 独立性のある審査担当者である「審理員」を確保し、④ 審査手続の場で当事者が原処分庁に直接質問したり証拠の開示を求めたり審査担当者に意見を述べることができる対審構造とすること等、が示されていた。

3. 労災保険審査制度の制度変更案

従来、労災保険を巡る行政不服審査制度の内容は、行政不服審査法の特別法である「労働保険審査官及び労働保険審査会法」で定められていた。

厚生労働省は、行政不服審査法の抜本的大改正が準備されるのに併せて、「労働保険審査官及び労働保険審査会法」に代わる「労災保険に係る処分についての不服審査等に関する法律」(仮称)を制定しようと準備を行っており、本年4月8日、労働政策審議会(会長菅野和夫)に法案要綱を諮問し、同審議会(労働条件分科会労災保険部会)はこれを承認する旨の答申をした。

しかるに、この法案要綱の内容は、総務省が設けた行政不服審査制度検討会の上記の最終報告書が指し示している方向とは全く逆の内容のものである。すなわち、① 労働基準監督署長の決定に不服がある場合、まず、同署長に対して再調査請求を行うことを義務づけ、この手続を経た上でなければ労働保険審査会に審査請求ができないものとして、二段階の審査請求制度を事実上温存しており、簡易迅速な手続が指向されていない。しかも処分をした労働基準監督署長が再調査を行うのは救済手続としての実効性が期待できない。② 労働基準監督署の直近上級庁である各都道府県労働局内に設置された労働災害補償保険審査官が審査請求を扱うのではなく、全国に1カ所しかない労働保険審査会(東京)のみが審査請求を扱うこととされており、国民の権利利益の救済に資するものとはされていない。

さらに、審査請求を扱うとされる既存の労働保険審査会には多くの問題がある。その第1点は、救済率が年平均4~6%程度と低く(2005年度は4.5%)、司法判断に比べても行政追認の姿勢が顕著なことである。さらに、その第2点は、事務処理能力の欠如が顕著なことである。すなわち、労働保険審査会は、長期未済事件を大量に抱えている(2005年度に新規請求件数が463件であるのに、同年度末の未処理残事件数は1164件)。また、事務処理能力の欠如を補うために、「再審査請求事案に係る専門的事項に関する業務の委嘱」と称して、審査請求事件の事実関係の整理等を厚生労働省関係OBに外注している(2005年度の委嘱数は343件)。審査能力や事務処理能力の欠如は目を覆うばかりである。したがって、厚生労働省が企図している労災保険審査制度が実現された場合には、「遠い」「遅い」「悪い」と呼ばれてもやむを得ない労働保険審査会が、労災保険審査制度を担うことになり、権利救済機関としての十分な役割を果たすことを期待することは困難である。

したがって、厚生労働省が企図している労災保険に関する新たな審査請求制度は、行政不服審査制度の全般的改革が目指している方向(簡易迅速で公正な手続により、国民の権利利益の救済を図り、行政の適正な運営を確保する)とは全く逆行するものであると言わざるを得ない。私達は、このような制度変更に強く反対する。

4. 労災保険に関するあるべき審査請求制度

私達は、労災保険を巡る審査請求制度について、行政不服審査制度全般に関して既に示されている前記の基本的な理念や方向性に即して、改正がなされるよう求める。

すなわち、① 審査請求手続は、二段階とせず、一段階とし、② 審査請求手続を担う組織は、各都道府県の労働局毎に設け、③ 審査請求手続を担う組織は第三者機関として独立性を確保し、④ 審査請求手続は対審構造とする、ことを求める。

特に、この中の③について注意を喚起するに、地方公務員の災害補償制度の場合には、すでに、地方公務員災害補償基金の都道府県支部毎に審査会が設けられており、この審査会での審査は弁護士や学識経験者等が担ってきた。このように行政からの独立性が相対的に高い組織が審査手続を担ってきたことにより、民間労働者の場合より地方公務員の方が遙かに高い割合で救済が図られてきた。このことは、労災事件を取り扱う専門家の間では公知の事実である。このことに照らしても、行政から相対的に独立した第三者機関を設けることは、労災保険の審査請求制度の場合において、喫緊の課題である。

5. 公務災害に関する審査制度の改悪

地方公務員の公務災害については、民間労働者の労災保険制度とは別に、地方公務員災害補償制度が設けられている。総務省は、今回の行政不服審査制度改革の中で、厚生労働省の企図と連動し、地方公務員の公務災害災害に関する審査制度を一段階化し、地方公務員災害補償基金の支部審査会を廃止することを検討している。

基金本部は、過労死事件等において、「本部協議」を行い、支部長の判断と異なる「公務外」の意見を述べて、救済を拒絶している。従来、本部審査会は、司法判断や支部審査会よりも救済率が低いのであり、このような本部審査会に一本化すれば、地方公務員の権利救済を図ることと逆行することになる。

求められるのは、支部審査会が担ってきた救済機関としての実を挙げることにあるのであり、本部審査会を審査請求機関とすべきことではないのである。

よって、私達は、地方公務員災害補償に関する審査制度の改悪にも強く反対するものである。

|

●行政不服審査法案に関するコメント(総務省ヒヤリング資料)

2009/12/3 学習院大学 櫻井敬子

・・・・・・・・(略)・・・

一 行政不服審査法という法律の存在価値について

(1)行政不服審査法は、不服審査の「一般法」とされるが、それは同法の適用範囲の広さを

意味しておらず、モデルの提示という理念レベルの意義をもつにとどまる。同法の役回り

は、実際上は、各法律に設けられた個別的な不服審査規定が適用されない部分のすき間を

埋める点に認められ、補充的役割を持つにすぎない。換言すれば、同法は、わが国の行政

不服審査制度にとっての実際上の重要性は相対的に低く、この点、建前論と実際上の有用

性との間に比較的大きい落差がある(ニッチ的、補充的法律であると認識するのが正しい)。

○全体として、手続きは形骸化の傾向が顕著である。行政事件訴訟法上は自由選択主義が

原則であり、処分を受けた場合にただちに訴えを提起してもよいし、審査請求をしてもよ

い(8 条 1 項)。しかし、実際には個別法で不服審査前置主義が採用されている例が多く、

原則と例外の逆転現象があることはつとに指摘されてきた。不服審査前置主義がとられて

いる場合、国民は手続上やむなく不服審査

・・・・・・(略)・・・

○結論

有効に機能する行政不服審査制度に対する潜在的なニーズに対し、現行制度はほとんど

応えておらず、根本的な改革が必要である。

改正案は、現行制度の問題ある骨格をそのまま維持しているばかりか、手続をいたずら

に重くするものであり、ほぼ評価に値しない。

二 あるべき改正のポイント

(1)現行行政不服審査法の有効性は限られたものであり、早急に改正を行わなければなら

ないような深刻な弊害は認識されていない。微修正を加える余地があるとしても、その実

際上の適用例の少なさに鑑み、基本的には現状のまま、軽い手続を温存するのが相当であ

る。改正案では、実際には、再調査の請求⇒審査請求⇒行政不服審査会という 3 段階を経

なければ裁判所に訴えられないことになりかねず、国民からみれば、裁判所の3審制と合

わせると6審制となりかねない。大した必要性もないのに公正さの名のもとに膨大な手続

を置き、国民の権利救済を困難にする改正案であり、そのような負担を国民に強制するこ

とを正当化する余地はない。

(2)行政不服審査の改革の方向性は、裁判所にすり寄るのではなく、行政による紛争解決の

仕組みであることのメリットを生かすものであることが必要である。改正案の方向はこれ

に逆行している。 ・・・・・・・・(略)・・・

|

●法律家になるための勉強 行政不服審査法が大幅改悪、これからどうなる?

008年05月16日

最近、民法の勉強ばかりをやってて、行政法の勉強がおろそかになっていました… イカンイカン。 行政法の判例のHPを探しているところです。

http://www.hiraoka.rose.ne.jp/C/000urt-index.htm

を見つけました。 素晴らしいのですが、この他に、もっと事件を簡潔にまとめてあるHPはどこかにないものかと…

ところで、行政不服審査法が大幅に改正(改悪?)され、法曹界では論議を呼んでいるようです。 なにしろ、異議申立や再審査請求がなくなる… 今年の試験では一体どんな問題がでるのか、見当もつきません。 で、どんな経緯で改正されるのか、検索しました。

ずさんな行政不服審査、刷新 今国会に法改正案

http://j.people.com.cn/2008/02/18/jp20080218_83982.html

総務省は、国や自治体の処分に対し、国民が不服を申し立てる行政不服審査制度を大幅に改める方針を固めた。行政処分に関与した職員が審理にあたったり、20年以上も裁決しなかったりするなど、公正・迅速と言い難いケースがみられるためだ。同省は処分にかかわっていない職員に審理を担当させ、第三者機関への諮問手続きの導入を柱とする行政不服審査法改正案を今国会に提出し、成立から2年後をめどに新制度を導入したい考えだ。1962年の施行以来初の全面改正となる。 行政不服審査は訴訟より手続きが簡素なメリットがある半面、公正さや客観性、迅速さに欠ける問題点が指摘されてきた。総務省の調査では、国の機関に対する申し立てのうち05年度に裁決や決定を出したのは約1万6700件。このうち申立人の主張が認められたのは約2500件にとどまり、裁決・決定までに1年を超えたものが約2300件もあった。原子力安全・保安院が原発工事などに関する81年の申し立てにいまだに裁決を出さないなど、事実上たなざらしにされる例もある。

現在2種類ある申し立てのうち、審査請求では反論書の提出など申立人の主張をより詳しく聞き取る手続きが定められているが、異議申し立てではこうした手続きが規定されておらず、不公平で分かりにくいとの指摘があった。改正案では二つの手続きを一本化して「審査請求」とし、これらの手続きを整備する。 さらに、これまでの異議申し立てでは、処分内容の起案・決裁などに直接関与した職員が、その処分に対する不服申し立ての審理にあたることもあったため、改正案では処分に関与していない職員を「審理員」に任命する。また、有識者による合議制の第三者機関を国や自治体に新設し、申立人の権利・利益に重大な影響を与えるケースなどはこの機関に諮問する。

改正案では審理の長期化を防ぐため、各役所が数カ月程度の標準審理期間を定めるよう努める、とする。一方、現在は裁決になお不服がある場合に再審査請求を認めるケースがあるが、救済率が1割未満と低いことなどを理由に廃止する。

◇

行政不服審査制度

課税、ゴミ処理場やマンションの建設許可、飲食店の営業許可など行政の様々な決定・処分や、公害病の認定などやるべき処分をしないことに不服がある場合、行政機関に申し立てる制度。処分をした役所に対する「異議申し立て」と、処分をした役所に指揮・監督権を持つ「上級行政庁」である中央省庁などへの「審査請求」の2種類ある。例えば県民税や市町村民税を不当に課税されたとする場合、課税処分をした知事や市町村長に異議を申し立てる。国土交通省の地方整備局など出先機関に対する情報公開請求が不開示となった場合は、上級庁の同省に審査請求する。 「asahi.com」 2008年02月18日

しかし、本家の「朝日新聞」の記事が消えてるのに、中国の人民報に残っているなんて… こんな制度があってないような国が、ワザワザ日本の心配をしてくれてるんでしょうか?!

しかし、異議申立や再審査請求がなくなれば、覚えることも減るので、テストは簡単になるかもしれんけど、人権が犯されるのではないかと心配です。 そして異議申立がなくなり、審査請求一本になるなら、市役所の負担は軽減されるけど、県庁の仕事はカナリ増えるのでないのか、と…

|

| Trackback ( )

|

6月議会の一般質問の通告期限は、昨日10日の12時。

ここの議会は「3問まで」という制限がある。

今日から3日間でブログに、1問ずづ、通告文や関連資料を載せる予定。

今日は、1問目にする、市長の「収支報告書の不記載、虚偽記載、業者との不透明な関係について」。

現市長の、3年前の市長選の前のころの政治団体(いわゆる後援会)の収支報告書と、選挙運動収支報告書などを調べたら、まずいことがあった。

それで、政治資金規正法や公職選挙法の規定、それに関する罰則、市独自の政治倫理条例への抵触などを基本として立論した。

論点は後援会活動のリーフレットや政策集、選挙の時の印刷物の印刷費はともかく、作成費用が計上されていないこと。

3月議会の答弁で市長は、「リーフレットは、選挙に精通した専門家の方の御意見を、私の思いを伝えながら、そういったアドバイスをいただいて作成」「リーフレットや厚い政策的なことを書いたもの。双方同じ形で、同じ段階で、専門的な方の御意見をいただきながらつくった。かなり専門的にかかわってみえる方」と答弁した。

しかし、その作成した「専門家」の報酬(もしくは無償提供=寄付の旨)が計上されていない。不記載、虚偽記載は明らか。

しかも、印刷は、市の広報誌や総合計画、市勢要覧、男女共同参画プランなどの市の重要施策のとりまとめ、予算書や決算書などの印刷会社。そういう会社を市の総務部長を退職して市長選に出るという人物が自らの選挙資料の印刷業務に使うということ自体、政治家倫理を外れ、道義的に許されるわけはない。

そんな思いで、先週の火曜日だったか、パラパラっと骨子を作った。

あと、間を置いて、一昨日、箇条書き的に整理してから文書に仕立て、昨日午前中に仕上げた。

他の2問も同様。

本番で、どういう答弁が来るか楽しみ。

なお、実際の一般質問は6月23日(月)。私は午後2時過ぎごろの見込み。

山県市議会/定例会日程

明日は次の質問を載せる予定。

なお、今日は、議会運営委員会。

●人気ブログランキング = 今、1位

★携帯でも クリック可にしました →→ 携帯でまずここをクリックし、次に出てくる「リンク先に移動」をクリックして頂くだけで「10点」 ←←

★パソコンは こちらをクリックしてください →→ ←←このワン・クリックだけで10点 ←←このワン・クリックだけで10点

(印刷用データ)

◆一般質問/収支報告書の不記載、虚偽記載、業者との不透明な関係について 印刷用PDF 7ページ 394KB

以下、通告文 ↓

●質問事項 収支報告書の不記載、虚偽記載、業者との不透明な関係について (答弁者 市長、総務課長)

林市長が、3年前の市長選挙の期間中に、市の条例に基づいて市民に配布した「選挙運動用ビラ」には、「約束を守る」「偽りの無い、不正を徹底的に排除する政治を推進」と自らの署名入りで書かれている。しかし、役所内外から聞こえてくる声は市長の偽りを指摘している。

ともかく、市民は、市長が清廉潔癖であることを願っている。そこで、市長の行為の法律適合性、倫理の順守や透明性、公正性について問う。

(前提-1) 「政治団体の収支報告書」の「不記載」「虚偽記載」

政治団体(いわゆる後援会)は、政治資金規正法第12条の規定により、1月1日から12月31日までの収入や支出を翌年3月31日までに都道府県選挙管理委員会に報告する義務がある。記載の仕方には大原則がある。その際、領収書等を徴し難い事情があったときの記載方法も規定されている。

総務省の「政治団体の収支報告の手引」は次の通り(岐阜県選管の解説も同旨)。

「収入」とは、金銭、物品その他の財産上の利益の収受をいう。財産上の利益とは金銭、物品に限らず、債務の免除、金銭・物品の無償貸与、労務の無償提供など、これを受ける者にとって、財産的価値のある一切のものをいう。なお、金銭以外の財産上の利益については、これを時価に見積もった金額を記載することとされている。

東京都選管の解説は次である。

「陣中見舞など選挙運動のためのいっさいの寄付を指し、名目について特定の規定はない。公選法に基づき、選挙運動収支報告書に記載する必要がある。」

この「政治団体の収支報告書」の「不記載」「虚偽記載」については同法25条で「5年以下の禁錮又は100万円以下の罰金」とされている。

林市長は、部長辞職(H22年12月末)後に政治団体を設立し(同年12月27日)、H23年2月18日にその収支がゼロと報告され、2年目の収支報告は市長就任(H23年4月)から約1年後のH24年3月28日にされている。

(前提-2) 「選挙運動収支報告書」の「添付書面の未提出」、「虚偽記載」

「選挙」の収入や支出については、公職選挙法第189条の規定により、15日以内に当該選挙管轄の選挙管理委員会に選挙運動収支報告書を提出する義務がある。記載の仕方には大原則がある。支出を証すべき書面を徴し難い事情があったときの記載方法も規定されている。

この「選挙運動収支報告書」の「添付書面の未提出」、「虚偽記載」は、同246条で「3年以下の禁錮又は50万円以下の罰金」とされている。

林市長の選挙運動収支報告書は、H23年5月9日、17日、6月17日に提出されている。

(前提-3) 山県市議会議員及び市長等の政治倫理に関する条例

市民の直接請求運動を受けて、当時の市長(林氏は総務部長だった)が議会に提案して可決成立した「山県市議会議員及び市長等の政治倫理に関する条例(H20年3月25日 条例第20号)の第1条は、「政治倫理の確立と向上に努め、常に良心に従い誠実かつ公正にその職務を行うことを促し、もって清潔な市政の発展に寄与することを目的とする。」としている。

同第3条(政治倫理基準等)において、次を規定している。

1 議員及び市長等は、次に掲げる政治倫理基準を遵守しなければならない。 (1)市民全体の代表者として、品位と名誉を損なうような一切の行為を慎み、その職務に関し、不正行為及びその疑惑を持たれるおそれのある行為をしてはならない。

(6)市及び特定団体から委託され、又は補助金を受けている団体等を自己の利益のために不正な方法で利用してはならない。

(8)政治活動は、公正かつ清廉に行うものとし、政治資金規正法及び公職選挙法を遵守し、寄附する者が特定の個別利益を期待する寄附等は決して受けてはならない。

2 議員及び市長等は、前項の政治倫理基準に違反する事実があるとの疑惑を持たれたときは、自ら潔い態度をもって疑惑の解明に当たるとともに、その責任を明らかにしなければならない。

(前提-4) 市の印刷業務の請負会社

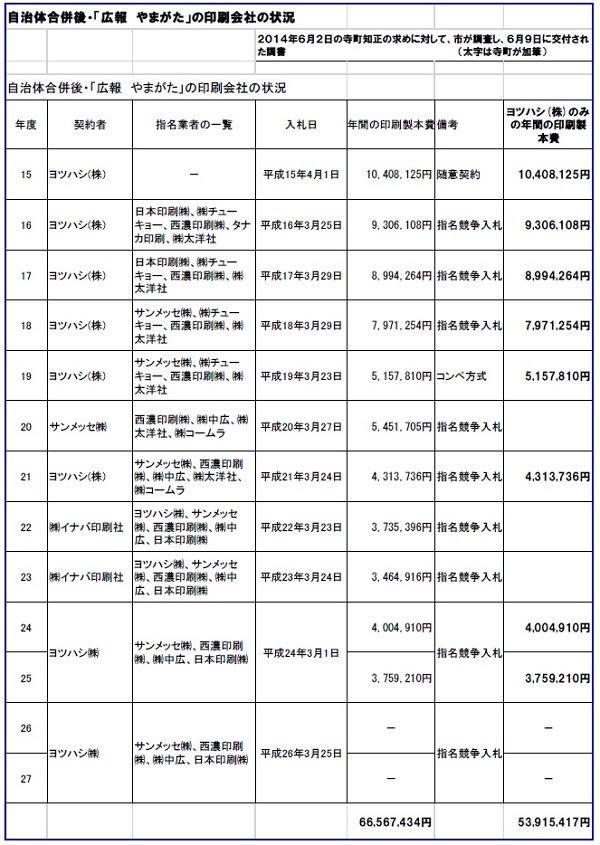

「ヨツハシ株式会社」(四橋印刷(株)とヨツハシ(株)の合併新会社)(以下「ヨツハシ」という)は、市が自治体合併したH15年度からH25年度まで11年間のうち8年間分の「広報 やまがた」を印刷する業務を請け負ってきた。この間の印刷費委託料約6600万円のうちの8割以上の約5400万円を占める。しかも、今後についても「2年契約済み」でH27年度まで契約している。

しかも、同社は、市の広報のほか、合併後の市の総務・企画・財政分野に限ってみても、冊子的な印刷物をたくさん請け負っている。例えば、市の総合計画、市勢要覧、男女共同参画プランなどの市の重要施策のとりまとめのほか、予算書や決算書などでの26件で約5万3000部、約1660万円であり、多くが随意契約である。

このように、山県市とは極めて関係が深い業者である。

林市長は、職員時代からの深い付き合いだ。

(前提-5) 選挙に精通した専門家の存在

先の3月議会のこの議場での私の一般質問のうち「違法な選挙運動や地位利用」の中で、市長に次の旨を質問した。「リーフレットなど印刷物は、作成に時間がかかる。どういう内容、どういう文章、どういう政策を取り上げるかというようなことを、誰が考えてあなたに提案したか。職員がかかわっているならそこも」と。

市長の答弁は、「リーフレットの作成につきましては、退職後、それなりに選挙に精通した専門家の方の御意見を、私の思いを伝えながら、そういったアドバイスをいただいて作成をいたしました。」とのことだった。

さらに、私は次の旨を質問した。「これは、1カ月じゃ絶対にできない。特に林さん、選挙は初めてですから。なれている人でも1カ月ではできない。これは16ページ、カラー。これはいつごろ、どこでつくったのか。」

市長の答弁は、「リーフレットやら、厚い政策的なことを書いたもの。双方同じような形で、同じ段階で、専門的な方の御意見をいただきながらつくった。かなり専門的にかかわってみえる方。」と答弁した。

以上を前提に質問する。

◆質問―1 収支報告書の記載方法

まず、選管書記長である総務課長に「一般論」として問う。

「寄付」、「役務の無償提供」や「領収書のない場合」の「政治団体収支報告書」及び「選挙運動収支報告書」の記載の仕方の義務付けと罰則はどのようか。

候補者の選挙(事務所)にかかる「陣中見舞」、「生花や飲食物」などの「選挙運動収支報告書」の記載の仕方はどのようにすべきなのか。

先に引用した総務省や県選管、都選管の見解と異なるならその理由も示されたい。

◆質問―2 陣中見舞、生花などの不計上

選挙にはたくさんのお酒や花などが差し入れられるのが通常だ(私は、政治活動においても、選挙期間においても、すべてお断りしている)。場合によっては現金の寄付も届く。だが林氏の後援会の収支報告書には、自己資金としての「寄付金350万円」以外に何の記載もない。

次に、選挙運動収支報告書は、「自己資金313万1584円、5万5259円、13万5999円」のほか、「寄付28万6532万円、林ひろまさ後援会・事務所借上料無償」との記載以外に、寄付も無償提供なども何もない。

「領収書等を徴し難い事情」は、「事務所借上・待後援会からの寄付」以外に記載は何もない。

市長は長く選管の書記長をしていたから、報告書の書き方を知らなかった、という弁明は通用しない立場だ。

以上の陣中見舞、生花などに関する「選挙運動収支報告書」の「添付書面の未提出」、「虚偽記載」について、このことは、公職選挙法第189条、倫理条例第条3条1項(8)に違反しているのは明らかだ。

倫理条例第3条2項及び社会通念に照らして、事実関係、違反についての見解、責任を明らかにされたい。

◆質問―3 後援会事務所費の不計上

前項のとおり、林ひろまさ後援会は林候補に市長選の事務所として「無償提供」している。

そもそも、後援会は、土地・建物を所有していない。それにもかかわらず、市長就任から約1年後のH24年3月28日に提出された政治団体収支報告書において、選挙前(つまりH23年3月4月頃)の後援会事務所の借り上げ料の計上もなく、寄付あるいは無償提供としての計上もないのは、「政治団体の収支報告書」の「不記載」「虚偽記載」だから、政治資金規正法第12条、倫理条例第条3条1項(8)に違反しているのは明らかだ。

倫理条例第3条2項及び社会通念に照らした、事実関係、違反についての見解、責任を明らかにされたい。

◆質問―4 政治団体収支報告書への選挙専門家の委託・報酬の不計上

林氏の市長選挙(H23年4月)前後の後援会の収支報告などを点検すると、後援会の印刷物はヨツハシが請け負っていた。

ちなみに後援会の収支報告の明細は、機関誌の発行、宣伝事業費の政治活動費として「まちづくりビジョン印刷費47万2500円」、「入会のしおり印刷費33万6000円」、「ポスティング代25万7727円」など7項目であり、すべてヨツハシで合計136万5586円である。

先の「かなり専門的な方」は、いわゆる「選挙プランナー」だと私は聞いている。ともかく、その「選挙に精通した専門家」から「専門家としての役務の提供」を受けたのだから、ボランティアでは通らず、業務委託料もしくは報酬が支払われなければいけない。しかし、市長の後援会の収支報告書には、「委託料」「報酬」あるいは、「印刷物作成業務費」は、先のヨツハシ以外、何も記載されていない。

仮に、「労務は寄付された」と無償労働だったとしても、それは、専門家の仕事だから「相応の金額」を「寄付金」として計上すべきことは明らかだ。しかし、その「寄付」も「無償提供」の計上もない。

「領収書等を徴し難い事情」の記載は皆無である。

「選挙に精通した専門家」に関する収支を計上しなかったことには確信犯的な悪意、不正の意図があるのは明らかだ。

ともかく、政治団体収支報告書の「不記載」「虚偽記載」が政治資金規正法第12条の規定に違反するのは明らかだ。しかも、倫理条例第条3条1項(1)(8)に違反している。

倫理条例第3条2項の趣旨及び社会通念に照らして、事実関係を回答し、違反についての見解を述べ、その責任を明らかにされたい。

◆質問―5 選挙運動収支報告書への選挙専門家の委託・報酬の不計上

選挙の収支報告をみても、同様に印刷物はヨツハシが請け負っていた。

次に、選挙運動収支報告書の印刷費の明細は、「葉書印刷代17万6400円」、「運動用チラシ代16万4640円」、「ポスター代16万8000円」の3項目、すべてヨツハシで合計50万9040円である。

「領収書等を徴し難い事情」は、「事務所借上・待後援会からの寄付」以外に記載は皆無である。この専門家に関して、全問同様に、委託料も報酬も、寄付も無償提供も計上がない。「領収書等を徴し難い事情」の記載は皆無である。

選挙運動収支報告書の「添付書面の未提出」、「虚偽記載」が公職選挙法第189条の規定に違反するのは明らかだ。しかも、倫理条例第条3条1項(1)(8)に違反している。

倫理条例第3条2項の趣旨及び社会通念に照らして、事実関係を回答し、違反についての見解を述べ、その責任を明らかにされたい。

◆質問―6 市の印刷業務の請負業者に後援会と選挙関係文書を印刷、配布させた

林氏の市長選のための政治活動のリーフレットや政策集を印刷した「ヨツハシ」は、市長選後のH24年3月1日の5社参加の「広報 やまがた」委託業務の入札において、3年ぶりに復活したという事実もある。

市の印刷物の中心的な受託業者は、印刷物のデータや手法を市の業務で保有している。この業者に自らの後援会及び選挙運動の各種の文書、資料を作成させたことは、その基礎データや手法を林氏の政治家個人としての自らの印刷物への再利用、もしくは効率的に利用しようという意図の存在は明白である。

倫理条例第3条1項(1)(6)の趣旨に違反しているのは明らか。

前問同様に、倫理条例第3条2項及び社会通念に照らして、事実関係とその責任を明らかにされたい。

以上

★自治体合併後・「広報 やまがた」の印刷会社の状況

(2014年6月2日の寺町知正の求めに対して、市が調査し、6月9日に交付された調書(太字は寺町が加筆))

★合併後の市の総務・企画・財政分野において「ヨツハシ株式会社」が作成(進行中を含む)した、○○計画、○○要覧などの冊子的な印刷物の概況

(2014年6月2日の寺町知正の求めに対して、市が調査し、9日に交付された調書 (太字は寺町が加筆))

|

| Trackback ( )

|

文科省の今年4月の全国調査によると、国の生活保護の基準額引き下げの影響で、経済的に困窮する家庭に学用品代などを助成する「就学援助制度」が縮小される市町村があることが分かった。

22都道府県の71市区町村。

ネットで文科省のデータを探しけれど見つからなかったので、報道で調べた。

朝日の「就学援助対象、71自治体で縮小の恐れ 横浜・富山など」の記事には、全国の該当市町村名も出ていた(ブログ末に記録)。

★≪71自治体が、対象となる所得額を「生活保護基準額の1・3倍」などと連動する形で定め、かつ基準変更など対象者が減らないような対応はしていない。

引き下げ前の生活保護基準を使うなど影響が出ないようにしたのが1123自治体、

生活保護基準と連動していないのは565自治体、対象者なしが9自治体だった。》

なお、今日の12時が議会の一般質問の通告期限。

ちょうど学校給食の給食費徴収システムのことも採りあげる予定なので、関連して就学援助のことも見てみたわけ。

ともかく、これから、通告文の文案の詰め。

通告文は明日のブログから順次載せる予定。

●人気ブログランキング = 今、1位

★携帯でも クリック可にしました →→ 携帯でまずここをクリックし、次に出てくる「リンク先に移動」をクリックして頂くだけで「10点」 ←←

★パソコンは こちらをクリックしてください →→ ←←このワン・クリックだけで10点 ←←このワン・クリックだけで10点

●生活保護基準下げ 就学援助に影響

NHK 6月9日

生活保護費の基準額が引き下げられたのに伴い、経済的に困窮している子どもに支給される「就学援助」に影響が出ないようほとんどの自治体が対策を取っている一方で、71の市区町村では特に対策を行っておらず、援助を受けられない子どもが出てくるおそれのあることが文部科学省の調べで分かりました。

就学援助は経済的に困窮している家庭の小中学生に、市区町村が給食費や学用品の費用などを支給するものです。

多くの自治体が就学援助を支給するかどうかの目安にしている生活保護費の基準額が去年、引き下げられたため、影響が懸念されています。

文部科学省が全国の1768の市区町村に対応を聞いたところ、ほとんどが、引き下げられる前の基準額を使うなど対策を取っていて、96%の自治体では就学援助に影響は出ていませんでした。

一方で、特に対策を行っていない市区町村は71、率にして4%あり、これらの自治体では就学援助を受けられない子どもが出てくるおそれがあるということです。

文部科学省は「どの自治体も学習支援など何らかの取り組みは行っているが、就学援助が受けられなくなると影響は大きいので、引き続き対策を働きかけていきたい」と話しています。

●就学援助、71市区町村で縮小 14年度、生活保護基準下げ連動

日経 2014/6/9

経済的に困窮する家庭に地方自治体が学用品代などを補助する「就学援助制度」を巡り、22都道府県の71市区町村が2014年度から援助対象を縮小させたことが9日、文部科学省の初の調査で分かった。国の生活保護の基準額引き下げに連動したという。

全体の96%の自治体では援助対象が維持されたものの、制度に詳しい「全国学校事務職員制度研究会」の植松直人事務局長は「自治体の財政は厳しく対象を狭めるケースは今後増えるはず。地方間で格差が生まれないよう国の直轄事業にすべきだ」と指摘している。

就学援助を受けられるのは生活保護を受給する「要保護」世帯と、生活保護世帯に近い困窮状態と市区町村が認定した「準要保護」世帯。対象の児童・生徒は年々増加しており、12年度は約155万人が援助を受けた。

調査によると、全国の1768市区町村のうち68%が準要保護の認定に生活保護費の基準を使用。昨年8月にこの基準が引き下げられた影響で、71市区町村で準要保護の対象が狭まったという。約4万人を援助している横浜市では、14年度の援助対象者が前年度より1%減る見通し。

1697市区町村は過去の基準を適用するなどして影響が無かった。

●就学援助、71市区町村で影響も=生活保護引き下げ-文科省調査

時事 2014/06/09

文部科学省は9日、経済的に苦しい家庭の小中学生に市区町村が独自に学用品代などを支給する「就学援助」について、昨年8月に生活保護基準額が引き下げられたことの影響に関する調査結果をまとめた。全自治体の4%に当たる71市区町村で、これまで援助を受けていた児童生徒が支給対象外となる可能性のあることが分かった。

就学援助を受けている児童生徒は12年度時点で約140万人。ほとんどの市区町村が生活保護基準額を参考に就学援助の対象を決めており、基準額引き下げに連動して対象外となる児童生徒が生じないか懸念されていた。

●自治体96%は就学援助影響なし 生活保護厳格化も基準維持

2014/06/09 18:17 【共同通信】

文部科学省は9日、全市区町村を対象に、児童生徒への就学援助の実施状況を調べた結果を公表した。昨年8月に生活保護基準が厳格化され、連動して就学援助の認定基準も厳しくなることが懸念されていたが、1768市区町村のうち96%に当たる1697自治体は基準を維持していた。

就学援助は、経済的に厳しい家庭の児童生徒に学用品代や修学旅行費などを支援する制度。対象のうち、生活保護に近い状態と市区町村が認定する「準要保護」世帯は、各自治体が生活保護基準などを目安に認定基準を決めている。

政府は、生活保護基準の変更を就学援助に反映させないよう各自治体に要請している。

●就学援助対象、71自治体で縮小の恐れ 横浜・富山など

朝日 2014年6月9日

生活の苦しい家庭の小中学生に学用品などの費用を補助する「就学援助」の対象者が、全国の71自治体で縮小される可能性がある。文部科学省が9日、調査結果を発表した。対象の線引きが、昨年度から段階的に引き下げられている生活保護の基準額と連動しているためだ。

就学援助の対象者は全国で約155万人と、全公立小中学生の15・64%に上る。申請すると、給食費や体育用品など平均で年に約7万円分の援助が受けられる。

調査は4月、全国1768市区町村を対象に実施。その結果、4%の71自治体が、対象となる所得額を「生活保護基準額の1・3倍」などと連動する形で定め、かつ基準変更など対象者が減らないような対応はしていないとした。このうち県庁所在市と政令指定都市は、横浜市、相模原市、富山市、大津市の4市。

ただ、71自治体のうち10自治体は就学援助の基準について「対応を検討する」としており、今後見直される可能性もある。

基準について、引き下げ前の生活保護基準を使うなど影響が出ないようにしたのが1123自治体、生活保護基準と連動していないのは565自治体、対象者なしが9自治体だった。(高浜行人)

◇

就学援助の対象が縮小される可能性がある71自治体は次の通り。

【北海道】赤平市、三笠市、根室市、上砂川町、月形町、白老町、遠軽町、厚真町、羅臼町

【福島県】田村市、会津美里町、泉崎村、矢吹町、新地町、塙町

【茨城県】行方市、牛久市、河内町

【東京都】中野区

【神奈川県】横浜市、相模原市、小田原市、南足柄市、大和市、松田町、愛川町

【新潟県】出雲崎町

【富山県】富山市

【岐阜県】郡上市、川辺町

【愛知県】常滑市、美浜町

【三重県】川越町

【滋賀県】大津市

【京都府】京田辺市、京丹波町

【大阪府】泉大津市、高槻市、松原市、高石市、泉南市、寝屋川市、大東市、大阪狭山市

【兵庫県】高砂市、養父市、小野市

【奈良県】平群町、山添村

【鳥取県】智頭町

【山口県】下関市

【福岡県】飯塚市、田川市、新宮町、粕屋町、芦屋町、添田町、糸田町、大任町、川崎町、赤村

【佐賀県】上峰町、玄海町

【長崎県】佐世保市、平戸市、松浦市、佐々町

【沖縄県】宜野湾市、宮古島市、与那原町、南風原町 |

| Trackback ( )

|

諫早湾干拓事業の堤防の排水門を開けるか開けないかで争われていた問題。

裁判所から開けるように命じられていたのに、これを無視し続けている国に対して、佐賀地裁に続いて福岡高裁が改めて、制裁を課した。

訴えた原告の漁業者らに「一人1日1万円」「計49万円」ずつ払い続けよ。

他方で先日、長崎地裁が、開門差し止めを認めた昨年の仮処分決定に従わずに国が開門した場合、開門に反対する営農者らに対し1日49万円の制裁金を支払い続けるよう命じる間接強制を決定。国が福岡高裁に執行抗告を申し立て中。

水門を「開けないから払え」の判決と「開けたら払え」の判決が同時に生きている事態。

無策で来た国が自ら窮地にはまった印象。

国は、最高裁の判決まで放置するつもりなのだろう。

(関連エントリー) (関連エントリー)

★ 2010年12月7日 ⇒ ◆諫早干拓の訴訟/昨日の二つの判決/野党時代、「開門」に積極的だった菅さん、どうする

★ 2010年12月16日⇒ ◆上告断念の決断/諫早干拓訴訟

図は、2010/12/16付 西日本新聞から

ところで、昨日、名古屋高裁から電話があった。

今、高裁で係争中の事件で、こちらが申し立てていた文書提出命令(書類を持っている会社などから関係文書を提出すべしとの裁判所の命令)をやっと出してくれるようで、切手「500円-20枚、100円-20枚・・・1円-20枚」の合計1万4000円分を早急に納付するようにとの旨。

この事件、岐阜地裁は、文書提出命令の2度の申立を認めてくれなかった。最初の裁判長は、認める方向で調べてくれていたのに、異動で変わった裁判長はその気なし。判決は、棄却。

納得できるわけがないから、こちらが控訴。1年以上前。

高裁の裁判長は「地裁の判断はおかしい。こちらは、積極的に判断する」として文書提出命令を出す方向で進んできていた。

それが1年経って、やっと・・・具体的な動きとなるための切手。今日は、土曜日だから、さっそく月曜日に送ろう。

●人気ブログランキング = 今、1位

★携帯でも クリック可にしました →→ 携帯でまずここをクリックし、次に出てくる「リンク先に移動」をクリックして頂くだけで「10点」 ←←

★パソコンは こちらをクリックしてください →→ ←←このワン・クリックだけで10点 ←←このワン・クリックだけで10点

●国、諫早湾制裁金支払いへ 12日から開門まで漁業者に

2014/06/06 18:12 【共同通信】

福岡高裁も国の制裁金認める

福岡高裁は6日、国営諫早湾干拓事業の開門調査をしない国に制裁金の支払いを命じた佐賀地裁の間接強制決定を不服として、国が申し立てた執行抗告を棄却した。国は最高裁の判断を仰ぐため許可抗告したが、佐賀地裁が命じた開門期限は11日に迫っているため、国は翌12日分から開門まで1日49万円を開門賛成派の漁業者側に支払う公算が大きくなった。

4日には、逆に開門差し止めを命じた昨年11月の長崎地裁仮処分決定を守らせるため、開門した場合、営農者らに1日49万円の制裁金支払いを命じる間接強制を長崎地裁が決定。国は開門してもしなくても同額の支出を強いられる状態となっている。

●漁業者に制裁金支払いへ=諫早開門、国の抗告棄却-福岡高裁

時事(2014/06/06-18:52)

国営諫早湾干拓事業(長崎県)の潮受け堤防排水門について、福岡高裁(一志泰滋裁判長)は6日、開門するまで国に制裁金を支払うよう命じた佐賀地裁の「間接強制」決定に対し、国が不服を申し立てた執行抗告を棄却する決定をした。開門を求める佐賀・長崎両県の漁業者49人に、12日から1日1万円が支払われる見通し。国は同高裁に、最高裁に抗告する許可を求め、支払いの執行停止を申し立てた。

一志裁判長は、国が開門できない理由として挙げた地元の強硬な反対について、「開門は第三者の協力や同意を必要とするものではない」と述べた。また、開門差し止めを命じた昨年11月の長崎地裁の仮処分決定によって、国が開門してはならない義務を負ったことは認めたが、開門を命じた福岡高裁の確定判決には影響しないと判断した。

漁業者側の馬奈木昭雄弁護団長によると、支払われた制裁金は集めて基金とし、有明海再生の調査・研究に使うという。

●諫早湾干拓:国に制裁金義務、現実味 年1.8億円

毎日新聞 2014年06月07日

福岡高裁が6日、国営諫早湾干拓事業(長崎県諫早市、諫干)の開門調査を11日までにしなければ、国に制裁金支払いを命じる佐賀地裁決定を追認した。国は11日までの開門に応じられないとしており、前代未聞の制裁金支払い義務が12日から生じることが現実味を帯びる。この日の高裁決定に開門派の漁業者側は「支払わなければ首相の椅子を差し押さえる」と勢いづき、国に開門を迫った。

決定直後、高裁前で漁業者側弁護士が「再び国を断罪」と書かれた垂れ幕を掲げ、漁業者からは「勝った」と歓声と拍手が上がった。馬奈木昭雄弁護団長は「国は国民の貴重な税金を無駄に払い続けることになる。国民はこんな政府の態度を絶対に許さないと思う」と訴えた。

高裁決定に基づき、12日から開門するまで漁業者49人に対し、1人当たり1日1万円(計49万円)の支払い義務が国に生じる公算が大きい。月に換算すると約1500万円、年間で約1億8000万円の巨額の税金が投じられることになる。憲政史上初の間接強制に基づく国の制裁金支払いはどうやって実行されるのか。

農水省は毎年の予算に、訴訟に対応するための「賠償償還費」(今年度約5億円)を計上しており、ここから制裁金が支払われる見通し。しかし、高裁決定は具体的な支払い方法を定めていない。このため国は49人に毎日1万円ずつを支払うのか、1カ月ごとにまとめて払うのか。また手渡しなのか振り込みなのか、今後、国と原告の漁業者側が協議して決めることになる。

漁業者側弁護団によると、支払われた制裁金は基金を設けてプールする予定。漁業者個人は受け取らず、有明海再生のために活用する方針だ。ただ、国が支払いに応じない場合、強制的に国の施設で現金などを差し押さえ(強制執行)して回収することも可能。弁護団側は「首相の椅子や首相官邸の金庫を差し押さえる」と例を挙げつつ、「開門を迫るのが目的で、制裁金を得るのが目的ではない」と強調した。

◇営農者は落胆

一方、干拓地の営農者は4日、開門した場合に国に制裁金支払いを命じた長崎地裁決定に喜んだばかり。この日の福岡高裁決定で国が開門することはなさそうだが、営農者の山開博俊さん(66)は「開門できる状況じゃないし、開門しても良くならないことをどうして佐賀、福岡の裁判所は分かってくれないのか。『開けない』と言われて入植したのに……。ため息が出る。むなしい」と落胆した様子だった。【山本太一、松尾雅也、江刺正嘉】

●漁業者への制裁金支払い、12日から 諫早開門巡り 福岡高裁、国の執行抗告を棄却

日経 2014/6/6 23:17

国営諫早湾干拓事業(長崎県)を巡り、福岡高裁(一志泰滋裁判長)は6日、開門調査を実施しない国に制裁金の支払いを命じた佐賀地裁の「間接強制」決定を不服として、国が申し立てた執行抗告を棄却する決定をした。国は最高裁の判断を求めて許可抗告するとともに、支払いの執行停止を申し立てた。

佐賀地裁決定は制裁金の支払い猶予期限を今月11日としており、国は翌12日分から開門賛成派の漁業者らに1日計49万円の制裁金を支払う公算が大きくなった。

一方、長崎地裁は昨年11月に開門差し止めを命じる仮処分決定を出し、今月4日には開門した場合に開門反対派の営農者らに1日計49万円の制裁金を支払うよう国に命じた。国は開門してもしなくても制裁金を科される異例の状況にある。

確定した2010年の福岡高裁判決は13年12月までに開門するよう命じていたが、国は義務を履行していない。国は「長崎県や営農者らの反対で、開門に必要な対策工事に着手できていない」とし、「対策工事なしに開門すれば農業や漁業、住民の安全に重大な被害が及ぶ恐れがある」と主張していた。

福岡高裁の一志裁判長はこの日の決定理由で「国の意思のみで開門でき、第三者の協力や同意は必要としない」と指摘。国の主張について「確定判決を変更するよう求めるもので、蒸し返しだ」と全面的に退けた。

開門差し止めを命じた長崎地裁の仮処分決定については「国と漁業者との関係には効力を持たず、開門を命じた確定判決に影響しない」とした。

菅義偉官房長官は6日の記者会見で「国は一方的な立場に立つことはできない状況だ。関係者と粘り強い話し合いを続け、解決を見いだすことに全力を挙げる」と語った。

●諫早開門でも国に制裁金 長崎地裁決定

佐賀 2014年06月05日

長崎地裁(松葉佐(まつばさ)隆之裁判長)は4日、国営諫早湾干拓事業の開門差し止めを認めた昨年11月の仮処分決定に従わずに国が開門した場合、開門に反対する営農者らに対し1日49万円の制裁金を支払い続けるよう命じる間接強制を決定した。国は同日、決定を不服として福岡高裁に執行抗告を申し立てた。

確定判決の開門義務を守らない国に対しては、佐賀地裁が4月の間接強制決定で、11日までに開門しない場合は漁業者側に1日49万円を支払い続けるよう命じている。国は不服として執行抗告しており、福岡高裁の可否決定が6日に出る。その結果次第で国はそれぞれから制裁金によって「心理的強制」をかけられる異例の事態となった。

松葉佐裁判長は決定理由で、営農者側が求めた干拓総事業費に匹敵する2500億円の制裁金に対し、佐賀地裁決定と同じ金額で、1日当たり増えていく同じ支払い方法を採用。一方で「国は現状、開門しておらず、対策工事をするまでは開門しないとしている」ことを考慮し、一度に巨額の制裁は求めなかった。

国側は、開門禁止決定に従う上で「確定判決による開門義務が、国の意思では排除できない障害になっている」と主張したが、松葉佐裁判長は「先行する確定判決によって権利が侵害される場合、後発的に提訴するしかないのに権利救済されないのは相当ではない」と判断。「別の判決の存在は間接強制の妨げにはならず、開門しないことは国の意思だけでできること」と指摘した。

争点の「国が開門するおそれの有無」について、松葉佐裁判長は(1)福岡高裁が国に命じた確定判決の開門履行期限をすでに過ぎ、佐賀地裁が間接強制を決定した(2)国は2013、14年度と対策工事の予算を計上、仮設工事をしようとした-ことを挙げ、「開門するおそれがある」と判断した。

国側は「被害を防ぐ対策工事をせずに開門することはあり得ない」としていたが、松葉佐裁判長は「工事の内容の適否は(国が開門差し止め仮処分決定に不服を申し立てた)異議審での審理対象」として、判断しなかった。

■間接強制 民事執行法に基づく強制執行の一つ。判決などで命じられた債務を履行しない相手に、裁判所が一定の金銭を支払うよう命じることで心理的に圧力をかけ、履行を促す。地裁が出した間接強制の決定に不服がある場合、執行抗告して高裁の判断を仰ぐことができる。強制執行にはこのほか、債務者以外の第三者が代行する「代替執行」や直接強制などがある。

【解説】開門阻止へ間接強制

開門しようが、しまいが制裁金を強いられる-。4日の長崎地裁決定は開門をめぐる「義務の衝突」が顕在化したようにも映るが、実際には今回の決定で国が制裁金を支出する場面は想定できない。国側は「対策工事をせずに開門することはあり得ない」と明言し、開門派の漁業者側でさえ「対策工事なしでの開門は求めていない」からだ。

全く現実味のない、誰も望まない開門に備える決定の意図はどこにあるのか。それは「4日」という決定日から推察できる。佐賀地裁による制裁金支払い猶予期限の11日より前にあえて決定を出したのは、「制裁金の支出を理由に開門に向かうのは許さない」という長崎地裁の強いけん制だ。それは、制裁金の額と支払い方法を佐賀地裁と同じにしたことからも読み取れる。

相反する二つの間接強制決定だが、双方同時に支払う場面はあり得ない。開門するかしないかを決め、どちらかに支払うだけだ。国は「ますます難しい状況になった」などと言うが、選択肢はシンプルだ。

支出を止めるには、いつかどちらかを覆さなければならない。確定判決により消えることのない開門義務を根拠にした佐賀地裁決定か、かたや確定していない下級審の仮処分に基づく長崎地裁決定か。答えは明確だ。結局、国は万全の対策工事を施し、被害の出ない開門調査に踏み切るしか解決策はない。

6日は、国が佐賀地裁決定の取り消しを求めた執行抗告について福岡高裁が可否決定する。事実上の制裁金支払い開始か、それとも

●諫早干拓、開門でも国に制裁金 長崎地裁決定 漁業者と同額、営農側に [長崎県]

=2014/06/04付 西日本新聞夕刊=

国営諫早湾干拓事業(長崎県諫早市)をめぐり、長崎地裁(松葉佐(まつばさ)隆之裁判長)は4日、潮受け堤防排水門の開門差し止めを命じた地裁の仮処分決定に反して国が開門した場合、干拓農地の営農者らに1日当たり49万円を支払うよう命じる間接強制を決定した。

佐賀地裁は4月、開門訴訟で福岡高裁の勝訴判決が確定した漁業者側の間接強制の申し立てに対し、国は開門するまで漁業者側に1日49万円を支払うよう命じており、開門について逆の立場から国に制裁金を課す二つの司法判断が示された。

国側は長崎地裁の決定を不服として、福岡高裁に執行抗告する方針。

干拓地の営農者ら303人・法人は2月、開門を禁じた昨年11月の長崎地裁の仮処分決定を守らせるため「国に心理的な抑制をかける」として、開門すれば2500億円の制裁金支払いを求める間接強制を申し立てた。弁護団は「確定判決や佐賀地裁の間接強制決定を受け、国が開門する恐れがある」と主張。制裁金額は「開門すれば、農漁業などに甚大な被害が及ぶ恐れがあり、干拓事業そのものが無に帰する」として、干拓事業の総事業費2533億円を算出根拠とした。

事業主体の農林水産省は(1)開門に必要な対策工事ができていない状況で開門はあり得ない(2)2500億円は過大(3)開門禁止の仮処分決定と開門を命じる判決が出て身動きがとれない-として、却下を求めた。

開門の是非を争う裁判では、2010年12月に開門を命じた福岡高裁判決が確定したが、国は昨年12月の履行期限が過ぎても開門方針を示していない。

このため高裁で勝訴した漁業者49人は、国が開門するまで制裁金の支払いを求める間接強制を佐賀地裁に申し立て、地裁は1人当たり1日1万円の支払いを国に命じた。支払いの猶予期限が11日に迫っている。国は地裁決定を不服として福岡高裁に執行抗告しており、高裁は6日に可否の判断を示す。

|

●諫早干拓事業、訴訟乱立 係争長期化の可能性

産経 2014.4.12

国営諫早湾干拓事業(長崎県)の開門調査を命じた福岡高裁確定判決の履行を促すため、国に制裁金の支払いを命じた11日の佐賀地裁の間接強制決定を不服とし、国は福岡高裁に「執行抗告」を申し立てた。高裁決定にも不服を申し立てれば最高裁まで争われる可能性がある。諫早干拓の開門をめぐってはほかにも司法手続きが乱立し、長期化しそうだ。

間接強制への対抗措置として国は請求異議訴訟を佐賀地裁に起こしている。間接強制による制裁金支払い命令が確定した場合も、この訴訟で国が勝訴すれば支払いを免れ、既に支払われていれば漁業者側が返金を求められる可能性がある。

さらに、国は係争中に制裁金を支払い続ける可能性を考慮し、間接強制を一時停止する「執行停止」も申し立てている。

干拓地の営農者らも、開門した場合に国に2500億円の制裁金を支払うよう長崎地裁に間接強制を申し立てている。

営農者は国に開門しないよう求める訴訟も長崎地裁に起こし、係争中。仮処分も申し立て、昨年11月の長崎地裁決定が開門差し止めを命じた。国はこの決定に異議を申し立てている。

開門に賛成する漁業者側は、開門を命じた平成22年の福岡高裁確定判決とは別に、即時開門を求める訴訟を起こし、福岡高裁と長崎地裁で争われている。

●諫早開門でも制裁金 天に唾したのは国に他ならぬ

愛媛 2014年06月06日

国営諫早湾干拓事業で長崎地裁は、国が開門調査をした場合、営農者らに1日49万円の制裁金を支払うよう命じる間接強制を決めた。一方、開門調査を求める漁業者側の申し立てを受けた佐賀地裁は4月、間接強制で漁業者側に同額の支払いを命じている。国は、開門してもしなくても制裁金を払うという、身動きのとれない事態となった。

干拓事業の影響を予測できず、開門調査を先延ばしし、揚げ句に行政としての責任を放棄した結果である。自らが漁業者と営農者との間で板挟みになった形だが、その責任はすべて国にあることを自覚しなければならない。

国に5年間の開門を命じた2010年の福岡高裁判決は確定している。その後4年を経ても開門せず、対応も講じてこなかった国に、佐賀地裁が業を煮やして漁業者に支払いを命じてからも、はや2カ月。そして今回は逆の決定ではあるが、司法はまた国の怠慢を厳しく糾弾したのだ。

漁業者や営農者が、どうしてこうも苦しまねばならないのか。なぜ事態がここまでもつれたのか。もはや判断を先送りしている場合ではあるまい。漁業被害と工事の因果関係を明らかにする責任は国にある。まず漁業者に制裁金を支払った上で開門調査し、その後は、営農者にも制裁金を支払わねばならない。

というのも、最優先して行われるべきなのは、干拓事業以前の美しい有明海を取り戻すことだからだ。

約670ヘクタールの農地などを整備する干拓事業では、有明海西部にある諫早湾を潮受け堤防で1997年春に閉め切った。閉門以来、大規模な赤潮が発生し、ノリの生産量が激減したのに加え、タイラギなど貝類の漁獲も大きな被害を受け続けている。

事態打開のため、開門調査を行い原因解明をする、という司法の判断を国も受け入れ準備をしてきたはずだ。

にもかかわらず国が行った環境影響評価では開門調査に膨大な費用を見込むなど、開門する意志に疑問を感じる内容だった。また、農業被害を防ぐための海水淡水化や河川水利用なども盛り込んだが、同様に巨費を積算するなど口実づくりに終始し、開門に至っていない。時間稼ぎととられても仕方あるまい。

工事自体に膨大な税金をつぎ込んでなお、調査費用にも先を見込めないほどの公費を要する「終わりなき事業」といえよう。地域の事情や農漁業の現状を無視し、強引に進めた巨大公共工事のなれの果てだ。正義のない事業で地域を分断し、混乱を招き、訴訟問題にまで発展した責任を、国は取らねばならない。

同時に、かくも愚かな事業を挙行した背景の検証と、過ちを絶つ姿勢を求めたい。

| Trackback ( )

|

Windows XPのサポートが今年の4月9日に終了した。

その後もたくさんのXPのパソコンが使われることが予測されていたので、2か月経過したところで、どんな指摘がなされているかなどの状況を見てみた。

★《6月末時点でも国内の法人利用パソコンのうち、6.6%に当たる241万台がXPのまま残る。全国の地方自治体でも、予算上の都合などでいまだにXP搭載パソコンが数多く残る。》(IDCジャパンの予測)

自分自身、パソコンなしで暮らせない生活をしているのでのセキュリティの問題には特に気を使っている。

でも、民間の企業や役所ですら、XPを使い続ける理由は、予算上の問題といえばカンタン。

しかし、システムが大きくなってくると、移行自体がカンタンではないらしい。

★≪多くの企業がまだXPを使い続けている理由には、XPでしか動作しない基幹アプリケーションがある。例えば、機密性の高い処理や取引を扱っている金融機関では、XPからWindows 7への移行を週末の間だけで簡単に済ますことはできない。》(ITmedia エンタープライズ)

それに、Windows 7に移行しても、いずれまた、次への移行を余儀なくされる時が必ず来る。

本質的な問題に絡む。

しかも、近いうちに法人などにはもっと重大な問題が来るらしい。

★≪約1年後の2015年7月15日、Windows Server 2003の延長サポートが終了する。サーバー移行は、クライアント移行よりも“手ごわい”。国内で稼働しているWindows Server 2003以下のサーバーは約36万台。「どの顧客もWindows Server 2003を使っている」という声もあるほど、多数の企業で利用されている。》 (IT Pro)

コンピュターは必須のシステムだけど、それを適切な状態で維持するための費用も膨大、ということか。

そんなことで、警告的な意見を記録しておく。

もちろん、「今のままで行ける」という意見にもリンクしておく。

なお、今日は、議会の全員協議会。

それと、先日から、9月に出す本の「著者初校正」が入っているし、明日あさっては「田植え」ととても窮屈。

加えて、来週の火曜日が一般質問の通告期限・・・ふうっ

●人気ブログランキング = 今、1位

★携帯でも クリック可にしました →→ 携帯でまずここをクリックし、次に出てくる「リンク先に移動」をクリックして頂くだけで「10点」 ←←

★パソコンは こちらをクリックしてください →→ ←←このワン・クリックだけで10点 ←←このワン・クリックだけで10点

●自治体にいまだ残るXPパソコン、ネットやUSB接続の禁止でしのぐ

ITpro 2014年6月3日

Windows XPのサポートが2014年4月9日(日本時間)に終了して約2カ月が経過した。ところが、IDCジャパンの予測では、6月末時点でも国内の法人利用パソコンのうち、6.6%に当たる241万台がXPのまま残るという。同様に全国の地方自治体でも、予算上の都合などでいまだにXP搭載パソコンが数多く残っている。

●「Windows XPからの完全脱却は無理」と悟った企業の末路

ITmedia エンタープライズ 2014年05月18日

セキュリティサポートが終了した「Windows XP」だが、Windows XPからの移行プロセスに着手できていない企業や、新しいプラットフォームへの移行が完了していない企業がまだかなりあるようだ。大規模なXP移行をやり遂げた企業のセキュリティ担当者たちは、アプリケーションの互換性に重点を置くこと、そしてIT計画の全体像を見失わないようにすることを勧める。

・・・・(略)・・・

●Windows XP移行の鍵となるアプリケーションの互換性

だが、日を追うにつれてそのような簡単な移行も減ってきた。多くの企業がまだXPを使い続けている理由には、XPでしか動作しない基幹アプリケーションがある、とハーテンスタイン氏はいう。例えば、Windows XP用アプリケーションで機密性の高い処理や取引を扱っている金融機関では、XPからWindows 7への移行を週末の間だけで簡単に済ますことはできない。

・・・・・・・・・(略)・・・

●サポート延長という選択肢はあるか

Microsoftは4月8日までにWindows XPから新しいOSへ移行することを企業に強く促していたが、移行できなかった企業には高額の延長サポートというオプションも用意している。

Windows XPを継続使用する企業を対象とするカスタムサポートプランは、マシン台数に応じて価格が交渉される傾向にある。米IT調査会社Gartnerが発表した2013年1月の報告書によれば、Microsoftはこうしたプランの料金をかなり高額に設定しており、顧客に提示される額は、サポートするマシンの台数や必要な修正プログラムの数に応じて、初年度だけでも60万~500万ドルだという。

・・・・・・・・・(略)・・・

「単に『サポートが終了するからXPをやめてWindows 7へ乗り換えなければいけない』という会社には賛同できない。それではWindows 7から乗り換えるときにまた、自ら問題を作ることになる。今こそ、可能な限り戦略的になる好機だ」

●“現役”XPの多さに悲鳴! 各国政府などが巨額のサポート契約を結ぶ

日経トレンディネット 2014年5月28日

サポートが終了したからといって……。官公庁や政府系機関、大手金融機関が個別にマイクロソフトとXPのサポート延長契約を結ぶ動きが出てきている。新しいOSに移行しなくてはいけないとわかってはいても、実際には移行が間に合わず、時間切れを迎えたところが多いという実態が明らかになってきた。・・・・・・(略)・・・

●Windows XPとOffice 2003のサポートが切れたら何が起こる?

itmedia 2014年04月08日

2014年4月9日(日本時間)、マイクロソフトはWindows XPとOffice 2003、IE6のサポートを終了します。継続利用は「ネットにつながなければOK」だけではダメなのです。Business Media 誠

Windows XPとOffice 2003、Internet Explorer 6のサポートが2014年4月9日(日本時間)に終了します。しかし、中小企業を中心にさまざまな理由から新OS(Windows 7以降)へ乗り換えられない企業も多いようです。

サポートが終了すると何が起こるのでしょうか? まず、4月9日以降にWindows XPとOffice 2003を狙う攻撃が発生した場合でも、マイクロソフトは修正プログラムを提供しません。継続利用者は、セキュリティ上の欠陥を放置するか、自力で防御策を講じる必要があります。

情報処理推進機構(IPA)セキュリティセンターによれば、このような状態でWindows XPおよびOffice 2003を使い続けると、

ウイルス感染の危険性が高まる PCに不正アクセスされる可能性が高まる と警告しています。

例えば、銀行口座のIDとパスワードを盗まれたり、迷惑メールを送信するための“踏み台”として使われたり、遠隔操作によってPCを乗っ取られたりする可能性があります。

「どうしてもWindows XPを使わなきゃ……」は現実的ではない

IPAでは、「サポートが終了した製品の使用を推奨しない」と強調しつつも、どうしてもWindows XPを使い続けなければならない場合には、「外部とのデータのやり取りを一切行わないのであれば、安全に使用することが可能」といいます。

ただし、それは、

インターネットに一切接続しない LANから切り離して使用する USBメモリなどの外部記憶媒体にも一切接続しない

ということ。事実上、これまでのように業務で使うことはできないのと等しい状態です。

セキュリティ対策ソフト会社は、企業向けにWindows XPサポート終了後の有償サポートプランを用意していますが、セキュリティ対策ソフトというものは常に最新版にアップデートして使うもの。インターネット経由でのアップデートは難しくなります。

このほか、すでにWindows XPの中にインストール済みの業務ソフトなどがアップデートされても古いバージョンのまま使わなければいけないケース、周辺機器などの対応OSリストから外れてメーカーサポート外になるケースなども考えられます。果たして、ここまで制限された状態でもWindows XPを使い続けるメリットがあるのでしょうか?

米マイクロソフトは、4月8日(日本時間9日)、Windows XPとOffice 2003向けの最後のセキュリティ更新プログラムを提供します。繰り返しになりますが、これ以降、修正プログラムは提供されません。悪意ある人たちは、サポート終了日が過ぎることを手ぐすねを引いて待っていることでしょう。

●サポート切れXP、危険すぎる「窓割れた家」 予算不足で移行に遅れ、サイバー対策“格差”も

itmedia 2014年04月23日

サポート切れのWindows XPはウイルス感染や情報漏えいなどの危険性が高いが、財政事情の厳しい中小企業や自治体では現実に移行が遅れており、サイバー対策の“格差”が問題視されている。[産経新聞]

米マイクロソフト(MS)は今月9日、日本国内の数百万台のパソコンに搭載されているとされる基本ソフト(OS)「ウィンドウズXP」のサポートを終了した。安全上の弱点が見つかっても修正されず、使用し続ければ個人情報や企業機密の漏洩(ろうえい)につながるウイルス感染の危険が高まる。しかし、財政事情の厳しい中小企業や自治体では現実に移行が遅れており、サイバー対策の“格差”が問題視されている。

40台取り換え300万円、しかも間にあわず…

「まさか、ここまでのコストを背負わされるとは…」

大阪府内の中小検査機器メーカーの男性社長はため息をついた。同社は長年、開発中の商品や取引先の連絡先・担当者名などを管理するため、ウィンドウズXP搭載の業務用パソコン約40台を利用。先月中旬、全てのパソコンを取り換えるため、近隣の量販店などに別のOSのタブレット型端末や据え置き型のパソコンを発注したが、約300万円の費用がかかったという。

コストよりも辛いのが、“想定外”の導入の遅れだ。XPの移行の影響で新パソコンの発注が相次いでいるためか、商品が予定通り届かないトラブルが発生。サポート終了の今月9日までに全パソコンを入れ替えられるはずだったが、実際に届くのは今月末になりそうだという。

導入までは既存のXPパソコンを使用しなければならず、前述の社長は「重要なデータを守るために、何の手立てもできない。本音をいうと恐ろしいが、そうそうハッカーに襲われることはないと鷹をくくるしかない」と打ち明ける。

・・・・(略)・・・

●Windows XPの非公式アップデートに注意 - トラブルのおそれ

Security NEXT - 2014/06/04

4月にサポートが終了した「Windows XP」に対して、セキュリティ更新プログラムを非公式に適用する手法が公開された。しかしながら、技術的な検証など行われておらず、日本マイクロソフトでは危険性を指摘している。

今回明らかとなったのは、サポートが終了した「Windows XP」の一部レジストリを操作することで、組み込み機器など特定の用途に限定して提供されている「Windows XP Embedded」の更新プログラムを、「Windows XP」へ適用する手法が公表されたもの。

「Windows XP Embedded」は、組み込み機器向けにカスタマイズできるよう用意されたOS。クライアント向け製品に比べてサポート期間が長いのが特徴。コンポーネントが分割されているが、「Windows XP」とバイナリ互換となっている。

特に今回非公式のアップデート手法で利用された「Windows Embedded POSReady 2009」は、2009年にリリースされたPOS向けのOSであり、サポート終了日は2019年4月9日と5年先だ。セキュリティ更新プログラムは、同OSが組み込まれた機器を販売するOEMメーカーだけでなく、「Windows Update」経由でも提供されており、これをアップデートに利用した。

今回明らかとなった手法に対し、日本マイクロソフトでは、入手できるとされるセキュリティ更新プログラムは、あくまで「Windows Embedded」や「Windows Server 2003」向けに作られたものであり、「Windows XP」を保護できるものではないとコメント。「Windows XP」においてテストを実施しておらず、不具合が発生するリスクがあることを強調した。

一方で今回の問題に対し、同社はメディアの取材に対して、技術的な課題を挙げ、危険性を指摘するにとどめており、それ以上については静観している模様だ。具体的な対抗措置なども、現時点では発表していない。

しかし、クライアント向けOSとEmbedded製品ではまったく異なったライセンス体系で提供されており、ライセンス違反となる可能性が高い。利用環境も大きく異なり、トラブル防止などを理由に、今後技術的な対策が講じられることも予測される。

また技術的な問題はもちろん、法的な側面からも問題があり、Windows XPからの移行が遅れている企業や組織にとって有効な対応策とはならない。従来通り、OSの切り替えが必要となる状況に変わりなく、地道に対策を講じていくしかなさそうだ。

●まだWindows XPを使用している人が検討すべき5つの重要事項

アスキー 2014年05月07日

・・・・・(略)・・・

マイクロソフトがパッチを止めてしまうので、XPは新手の攻撃やゼロデイバグに対して脆弱になるが、幸運なことにまだそれを保護する方法がいくつか残されている。

怠惰な大企業と政府機関は、避けられない事態を先延ばしにして、マイクロソフトに追加サポートの費用を支払っている。例えば、米国財務相は、国内歳入庁のWindows 7への移行完了が間に合わなかったため、追加のサポート費用を支払っている。また、新しいパッチのために数百万ドルを支払ったとも伝えられている。イギリスとオランダの両政府も、XPの延長サポート費用を支払っているようだ。

これらの会社や政府機関は、XPの終了に備えて計画する期間が何年もあったにも関わらず、現在は自身の怠慢に対する報いを受けなければならない事態に陥っている。こうした延長サポートは、中小企業や個人の機器向けには提供されていない。カスタムサポート契約(CSA)を結んでいる大企業のみである。

個人または中小企業の場合はマイクロソフトの延長サポートを受けることはできないが、いずれにしてもあなたはそれを欲しいとも思わないだろう。最善の策は? 新しいコンピュータを買うことだ。

すぐに新しいハードウェアを購入するつもりがないのなら、Windows XPの終了に関して知っておくべき5つの事項に加え、考慮すべき選択肢も一つ、以下に述べておく。

・・・・(略)・・・

●Windows Server 2003のサポート終了、XPよりも長期的な計画が必要

IT Pro 2014/06/06堀内 かほり=日経SYSTEMS (筆者執筆記事一覧)

Windows XPの延長サポート終了に続き、約1年後の2015年7月15日、Windows Server 2003の延長サポートが終了する(図1)。一般的にサーバー移行は、クライアント移行よりも“手ごわい”ため、注意が必要だ。

国内で稼働しているWindows Server 2003以下のサーバーは、IDC Japanの調べによると約36万台(2013年時点)。「どの顧客もWindows Server 2003を使っている」(日立ソリューションズ 社会システム第2事業部 通信プラットフォーム本部 第3部 主任技師の生山陽氏)という声もあるほど、多数の企業で利用されている。

サポートが終了すると、セキュリティ更新プログラム(パッチ)が提供されなくなるため、脆弱性が発覚しても根本的な対策ができず、攻撃によって被害を受けるリスクが高まる。このため、サポート終了前に新しいバージョンのOSへと移行する必要がある。

このほかファイルサーバーの移行ガイドが公開されている。今後、SQL Serverの移行ガイドも公開される予定

[画像のクリックで拡大表示]

日本マイクロソフトは移行に向け、サーバーの主要サービス、アプリケーションに関して移行ガイドを公開(図2)。「移行のパターンが決まっているものについてはガイドを出していく」(日本マイクロソフト サーバープラットフォームビジネス本部 Windows Server製品部 エグゼクティブプロダクトマネージャーの岡本剛和氏)との方針だ。

多くのサーバーベンダーやSIerも、移行支援サービスの提供を始めている。富士通エフサスは2014年5月20日、Windows Server 2003移行サービスを発表した。同社ではWindows XP移行の時点でサーバーの移行を提案しており、半分程度がサーバーの移行も終えた。「残るサーバーは6000台ほどで、これらについても移行の一次提案は終わっている状況」(富士通エフサス サービスビジネス本部 サービス企画統括部 サービス販売推進部 プロモーショングループ総括の稲澤彰隆氏)という。

・・・・・・・(略)・・・

●「XPサポート終了」の具体的影響:Windows XP/Office 2003サポート終了後の「世界」

ITmedia 2014年05月07日

2014年4月9日にWindows XP/Office 2003はサポート終了日を迎えた。だが、そもそも「サポート終了」とは何なのか、その後の「世界」はどうなるのか、どのような影響があるのか? 判明している事実をまとめてみた。[島田広道,デジタルアドバンテージ]

発売から12年以上、そして当フォーラムの人気記事「XP/Vista→Windows 7 完全移行マニュアル」の公開から約4年半、とうとうWindows XP/Office 2003のサポート期間が終了してしまった。

だが、サポート終了日の2014年4月9日以後も、相当数のWindows XP/Office 2003搭載PCが現役で稼働し続けている。サポート終了後、Windows XP/Office 2003に何が起こるのか、具体的にどのような影響があるのだろうか? 判明している事実をまとめてみる。

「特例」を除いて、新たなセキュリティパッチの無償提供が止まった

サポート終了による最も大きな影響は、セキュリティパッチ(セキュリティ更新プログラム/修正プログラム)の新規提供が止まることだ。サポート期間中は、新たな脆弱性が発見・報告されるたびに、マイクロソフトはその脆弱性を解消するためのセキュリティパッチを開発・配布してきた。ユーザーはWindows UpdateやWSUS、またはダウンロードセンターを介して、そのセキュリティパッチを無償で入手・適用することで脆弱性を解消できた。

しかしサポートが終了したため、こうした新規セキュリティパッチの無償提供も終了した*1。たとえ新たな脆弱性が見つかって広く世間に知れ渡っても、マイクロソフトがその脆弱性を解消するためのセキュリティパッチを(少なくとも無償で)提供することはない。また、その脆弱性が本当にWindows XP/Office 2003に存在するのか、どれくらい危険なのか、といった情報をマイクロソフトが公表することもないだろう。こうして脆弱性は解消されず、いつまでも放置される。ウイルスやマルウェアからすれば非常に攻撃しやすくなるため、セキュリティ上の危険性は大幅に高まることになる。

・・・・・・・・・(略)・・・

| Trackback ( )

|

STAP細胞と小保方さんのこと、そして所属の理化学研究所の動きに興味を持ってきた。

素直に小保方さんに頑張ってほしいという気持ち、同時に"理研の闇"が解明されると面白い、科学界の裏が暴かれればさらに面白い、そんな気分でいる。

不謹慎といわず、そんな人が多いのではないかと思う。

ここにきて、小保方さんがやや不利に見える。

論文の書き方に問題があったとしても、STAP細胞はあってもおかしくない気がするし、あとは、特許などの"利権"の取り合いも複雑に絡みそうな問題。

例えば、スポニチ

★《理研は、STAP細胞に関わる国際特許申請は論文が撤回されても直ちに取り下げない構えで、特許の取り扱いを判断するために検証実験が必要》

そんなことで、今日は、ブログにいくつかの現状の報道を記録しておいた。

●万能細胞:STAP論文問題 万能性実験、裏付けなし 計画と記載食い違い/毎日 06月02日

●STAP 存在に新たな疑念/NHK 6月3日

●小保方氏、異例の採用 英語面接を日本語で実施/06/05 共同通信

●小保方さんギブアップ 主要論文の撤回に同意、STAP研究は白紙に/zakzak 06.04

●「STAPから作った」細胞に別のマウス遺伝子/読売 06月04日

●小保方氏検証実験参加のため同意 STAP主論文撤回/ 06/04 共同通信

●5月30日に論文撤回の書簡=バカンティ教授が送付―英科学誌/時事通信 6月5日

●「やり直すのも一つの方法」 小保方氏に米教授助言/日経 6/4

●STAP検証実験は継続 理研、特許に必要/スポニチ 6月4日

●人気ブログランキング = 今、1位

★携帯でも クリック可にしました →→ 携帯でまずここをクリックし、次に出てくる「リンク先に移動」をクリックして頂くだけで「10点」 ←←

★パソコンは こちらをクリックしてください →→ ←←このワン・クリックだけで10点 ←←このワン・クリックだけで10点

●万能細胞:STAP論文問題 万能性実験、裏付けなし 計画と記載食い違い

毎日新聞 2014年06月02日

STAP細胞の万能性を示す証拠として理化学研究所の小保方晴子・研究ユニットリーダー側が行ったとする実験を巡り、使われたマウスの種類や実験方法など複数の点について、英科学誌ネイチャーに掲載された論文と理研が許可した動物実験計画書、小保方氏の実験ノートの間で記載内容が著しく異なることが分かった。

実験の成功を報告した論文の基本的な部分に裏付けがないことになる。研究の全貌を明らかにしないまま「新たな不正は調べない」として幕引きを急ぐ理研の姿勢が問われそうだ。【浦松丈二】

STAP論文と実験計画書などとの相違点

理研が小保方氏らに許可した実験計画書によると、STAP細胞を「balb/c」という種類の免疫不全マウス5匹の皮下に移植し、7日後、14日後、1カ月後、2カ月後の4回安楽死させ、組織を取り出して、体のさまざまな組織を含むテラトーマ(腫瘍)ができたかどうかを確認する内容だった。 理研が小保方氏らに許可した実験計画書によると、STAP細胞を「balb/c」という種類の免疫不全マウス5匹の皮下に移植し、7日後、14日後、1カ月後、2カ月後の4回安楽死させ、組織を取り出して、体のさまざまな組織を含むテラトーマ(腫瘍)ができたかどうかを確認する内容だった。

一方、ネイチャーに掲載された2本の論文のうち、小保方氏が撤回に同意していない主要論文には、STAP細胞を「NOD-SCID」という別の種類の免疫不全マウスに移植し、6週間後に組織を取り出して解析したと記載している。「NOD-SCID」は「balb/c」より実験用マウスとして新しく、移植した組織が定着・機能しやすい。

さらに、小保方氏側が理研調査委員会に提出した不服申し立ての理由補充書では、組織を取り出した時期を4週間後としている。論文とも実験計画書とも一致しない。

移植した細胞数も、論文によれば「10の7乗個(1000万個)」だが、理由補充書に示された実験ノートの記載では「10の5乗個(10万個)」。マウスの週齢も食い違う。論文では「4週齢」だが、実験ノートでは「6週齢」だった。

毎日新聞の情報開示請求を受け理研が公開した物品購入記録によると、小保方氏が客員研究員として理研入りした2011年3月から、論文を投稿した13年3月までの間、在籍した研究室は「NOD-SCID」マウスや「4週齢」の免疫不全マウスを購入していない。

ネイチャー誌の投稿規定によると、責任著者は所属機関の動物実験規定を順守していることを確認し、論文に明記する義務がある。STAP論文にも理研の規定通りに実施したとの記載がある。

理研の動物実験に関する規定では、事前に実験計画を申請して研究所長の承認を受け、各年度末と終了後に報告しなければならない。計画内容を変更する場合は変更申請をして許可を得る必要があるが、STAP実験については申請は出されていない。

理研調査委員会はネイチャー論文に掲載されたテラトーマの画像を「捏造(ねつぞう)」と認定したが、基本的な記載内容も、裏付けとなる重要記録と食い違っていたことになる。理研の調査の不十分さを浮き彫りにしたとも言える。

小保方氏の弁護団は、論文と実験計画書でマウスの種類の記載が異なることについて「小保方氏は病院内で資料もなく、病状からも回答できないため、理研に問い合わせてほしい」、その他の相違点に関しては「質問を読めるような精神状態ではない」とコメント。

理研広報室は「論文のマウスの種類は誤記載。その他の点については担当部署に確認中」としている。

●STAP 存在に新たな疑念

NHK 6月3日

理化学研究所の小保方晴子研究ユニットリーダーらが作製に成功したとするSTAP細胞を培養して出来た細胞を詳しく分析したところ、この細胞は実験に使っていないはずの別の種類のマウスの細胞だった疑いが強いとする研究結果を国内の複数の研究チームが、まとめていたことが分かりました。

専門家は「STAP細胞は存在しないのではないかという強い疑問を抱かせる結果だ。理化学研究所はしっかりと調査すべきだ」と話しています。

このうち、横浜にある理化学研究所統合生命医科学研究センターの遠藤高帆上級研究員らのグループは、研究所の論文の不正調査とは別に分析を独自に行い、報告書にまとめました。

それによりますと、研究グループは小保方リーダーらが作製に成功したというSTAP細胞を培養して出来た細胞について、インターネット上に登録されている遺伝子のデータベースを使って詳しく分析しました。

その結果、この細胞は「F1」という種類のマウスから作ったとされていたのに、実際には、この実験には使われていないはずの「B6」と「CD1」という2種類のマウスの細胞だった疑いが強いことが分かったということです。

またNHKが取材したところ、別の複数の大学の研究チームも、これと同じ結果をまとめていました。

さらに、理化学研究所のチームが、これらの細胞の遺伝子の働き方のパターンを分析したところ、この「B6」のマウスのものとみられる細胞の特徴は研究の現場で10年以上前から使われている万能細胞「ES細胞」と似ていたということです。

また、もう1つの「CD1」のマウスのものとみられる細胞の特徴は、受精卵から作られる胎盤になる細胞「TS細胞」と似ていたということです。

専門家「存在に強い疑問抱かせる結果」

この分析結果について、遺伝子解析に詳しい東京大学の菅野純夫教授は「STAP細胞はES細胞とTS細胞が混ざったもので、そもそも存在しなかったのではないかという疑問は、以前から専門家の間にあったが、その疑問を強める結果だ。データや分析の手法などをみると、今回の結果の誤差は極めて低いと考えられる。理化学研究所は残されている細胞の遺伝子を解析するなどしっかりとした調査を行い、こうした疑問に答えるべきだ」と話しています。

理研「調査必要ないとの判断変わらず」

理化学研究所は「結果については把握していたが、STAP細胞の有無を結論づけるものではないと考えている。指摘のあった部分が含まれる論文については、著者がすでに取り下げの意向を示していることもあり現段階では調査する必要はないという判断は変わらない」とコメントしています。

これについて小保方リーダーの代理人を務める三木秀夫弁護士は、「理化学研究所の公式の調査ではないので、コメントできない」と話しています。

●小保方氏、異例の採用 英語面接を日本語で実施

2014/06/05 00:16 【共同通信】

理化学研究所発生・再生科学総合研究センター(神戸市)が小保方晴子氏を採用する際に、英語で実施すべき面接を日本語でやり、推薦状が1通も届いていない異例の状態だったことが4日、理研のまとめた報告書で明らかになった。

当時未発表だったSTAP細胞の研究を重視した理研が、大きな実績のない小保方氏を特例とみなして採用を急いだ実態が浮き彫りとなった。

報告書では、通常求められるセンター内の英語による公開セミナーを小保方氏については省略。日本語で非公開の面接と質疑だけという例外的措置だったと指摘した。STAP細胞の研究内容が外部に漏れるのを防ぐためだったとみられる。

●小保方さんギブアップ 主要論文の撤回に同意、STAP研究は白紙に

zakzak 2014.06.04

STAP論文取り下げに同意したとされる小保方氏。反撃もここまでか

新型万能細胞「STAP細胞」の論文不正問題で、理化学研究所の小保方晴子・ユニットリーダー(30)が、主要な論文の取り下げに同意したことが4日、分かった。すでに補完的なもう1本の論文撤回は同意しており、英科学誌ネイチャーが2本の論文を撤回すれば、STAP細胞の研究成果は白紙に戻る。数々の疑惑が指摘され、理研から論文不正が認定されながら、公の場で反論、否定してきた小保方氏だが、とうとうギブアップした。

理研によると、小保方氏は論文の撤回に同意する書面に署名し、3日に共同著者に渡した。

2本の論文は1月30日付のネイチャーに掲載され、主要な論文でSTAP細胞の作製法や万能性を初めて発表した。理研の調査委員会は、主要な論文の画像に2カ所の不正を認定し、撤回を勧告していた。

主要論文をめぐっては、共同著者の1人、米ハーバード大のチャールズ・バカンティ教授が撤回に反対している。論文取り下げには原則、共同著者全員の同意が必要なことから、関係者が、バカンティ氏とも協議しているとみられる。

小保方氏が撤回に同意したことについて、代理人の三木秀夫弁護士は4日、「(撤回の)署名については知らない」「共著者間で協議していると聞いた。それ以上のことは私からは申し上げられない」と話した。

研究が白紙になるとすれば、小保方氏を中心とした共同著者とチーム、理研が何を目的に発表したのか、動機の追及は避けられそうにない。

一方、小保方氏らが培養した細胞として公開した遺伝子データが、胚性幹細胞(ES細胞)など2種類の細胞を合わせて得られたデータだった可能性の高いことが判明した。理研の遠藤高帆・上級研究員が独自に解析し、論文に新たな食い違いを見つけた。

問題となったのは、STAP細胞を培養してできる幹細胞。小保方氏らは「F1」という種類のマウスから作り、胎盤にもなる能力があると論文に記載した。

だが、論文に付随してインターネットで公開された遺伝子の働き具合を示す2回分の実験データを遠藤氏が解析したところ、いずれもES細胞と、胎盤になる能力のある幹細胞「TS細胞」を混ぜた特徴があった。

遠藤氏は「偶然や間違いで起きるとは考えにくく、意図的に混ぜ合わせた可能性がある」と話している。

●「STAPから作った」細胞に別のマウス遺伝子

読売 2014年06月04日

理化学研究所の小保方晴子ユニットリーダーらがSTAPスタップ細胞から作ったと報告した幹細胞の遺伝子について、理研の別の研究者が分析したところ、実験では使っていないはずのマウスの遺伝子が含まれていることが分かった。

ES細胞(胚性幹細胞)など既知の2種類の幹細胞で働く遺伝子と特徴がよく似ており、論文と一致しないという。

理研は、論文に不正があったとして撤回を求める一方、STAP細胞の存在自体については確認のための検証実験を進めている。今回の分析は、検証実験に影響を与える可能性がある。

理研関係者によると、論文で報告された幹細胞の詳しい遺伝子情報は、公式なデータベースに登録されている。小保方氏が所属する発生・再生科学総合研究センター(神戸市)とは別の研究拠点である統合生命医科学研究センター(横浜市)で、これを分析し、理研本部(埼玉県和光市)で開かれた会合で先月、発表した。

●小保方氏検証実験参加のため同意 STAP主論文撤回

2014/06/04 19:38 【共同通信】

小保方氏「本意ではない」

理化学研究所の小保方晴子研究ユニットリーダーが同意したSTAP細胞の主要論文取り下げについて、代理人を務める三木秀夫弁護士は4日、「理研が進めるSTAP細胞の有無を調べる検証実験に参加するため、応じざるを得なかった」と背景を説明した。

一方、STAP細胞については「存在するという事実は変わらない」とあらためて主張した。

4日夕方、取材に応じた三木弁護士によると、同日の電話で小保方氏は撤回に関して「仕方がなかったんです。悲しいです」と話した。また、STAP細胞の研究成果が白紙に戻ることについては「何のために今まで頑張ってきたんだろうか」と語ったという。

●5月30日に論文撤回の書簡=バカンティ教授が送付―英科学誌

ウォール・ストリート・ジャーナル日本版/[時事通信社] 2014 年 6 月 5 日 01:30

英科学誌ネイチャーは4日、インターネットのニュースブログ記事で、チャールズ・バカンティ米ハーバード大教授が5月30日に同誌編集部にSTAP(スタップ)細胞論文の撤回を申し入れる書簡を送ったことを明らかにした。

撤回の対象は2本あるSTAP細胞論文のうち、理化学研究所の小保方晴子研究ユニットリーダーとバカンティ教授が中心となり、マウス細胞を弱酸性液に浸すだけで万能細胞のSTAP細胞ができたことを報告した主論文。

同記事によると、小保方氏が主論文の撤回に同意したのは、バカンティ教授が撤回反対から同意に転じたことが原因の可能性がある。2本の論文の共著者らは、ネイチャー誌編集部と撤回を協議しているという。

●「やり直すのも一つの方法」 小保方氏に米教授助言

日経 2014/6/4 23:57

理化学研究所の小保方晴子研究ユニットリーダーが、STAP細胞の主要論文の撤回に同意した。小保方氏の代理人の三木秀夫弁護士は4日、小保方氏が、論文共著者のチャールズ・バカンティ米ハーバード大教授から「白紙にしてやり直すのも一つの方法」といった趣旨の助言を受けたことを明らかにした。

バカンティ氏からの助言の時期は不明だが、三木弁護士は「本人の判断に影響を与えたかもしれない」と述べた。

小保方氏は三木弁護士に「本当はしたくない」と話したという。論文撤回に同意した理由について三木弁護士は、「理研が進めるSTAP細胞の検証実験に参加するために応じざるを得なかった」と説明した。

撤回に伴い研究成果が白紙になることについては「何のために頑張ってきたんだろう」と落胆した様子だったという。

ただ撤回には応じたものの、三木弁護士は「検証実験に参加するためには、撤回に応じざるを得ない心理状況に置かれていた」「判断力が低下しているのではないか」との見解も示した。

三木弁護士は「STAP細胞が存在する事実は変わらない」と改めて強調。「静かな環境で検証実験に参加するなり、別の方法をとるなり、彼女にチャンスを与えてほしい」と訴えた。

●STAP検証実験は継続 理研、特許に必要

スポニチ 2014年6月4日

理化学研究所の小保方晴子氏が論文の取り下げに同意し、STAP細胞の研究成果そのものはなくなる見通しとなったが、理研はSTAP細胞が存在するかどうかを確かめる検証実験を継続する方針だ。

理研は、STAP細胞に関わる国際特許申請は論文が撤回されても直ちに取り下げない構えで、特許の取り扱いを判断するために検証実験が必要としている。

理研は4月に検証チームを設置、1年かけ実験を進める。論文にある手法でマウスのリンパ球などからSTAP細胞ができるかを確かめる計画で、6月末にも万能性を示す遺伝子が働いて緑に光る細胞が得られる可能性があると見込んでいる。8月をめどに中間結果を公表する方針だ。

科学者の世界では、研究は論文になって初めて成果と認められ、取り下げは研究が白紙に戻ることを意味する。論文を掲載した英科学誌ネイチャーが最終的に撤回を判断するが、原則著者全員の同意が必要。ただネイチャーは全員の同意が得られなくても独自に撤回を決定する場合がある。

ネイチャーは4日「一般的に訂正や撤回は、即座に判断するわけではない」としながらも、STAP論文について「結論の時期は近い」とコメントした。

取り下げられた論文は消え去るわけではなく「撤回された論文」として公表され続け、研究者には不名誉なこととなる。

| Trackback ( )

|

サッカーのワールドカップが間もなく開幕。

中・高校とサッカーをやっていたので、それなりに興味はある。

それは、テレビの中継で見るとして、ネット時代、意図的なウィルスが仕組まれて、すでに被害が出ているという。今後ますます要注意、か。

トレンドマイクロの公表、産経新聞から。

★《「遠隔操作ウイルス」が仕掛けられたW杯出場選手などの動画ファイルを複数発見。

ファイルを開封しても動画は見られず、ウイルスに感染。これにより、何者かがパソコンの全ての操作をコントロールできる状態になる。》

★≪ネット上だけでなく、動画ファイルが直接、不特定多数のメールアドレスに送信されてくる可能性もある。》

★《W杯をテーマにした人気サッカーゲーム「FIFA14」を装った偽のサイトも見付かった。しかし、ダウンロードしても、ゲームはできず、代わりにアダルト広告などがパソコン画面に表示され続けるウイルスに感染してしまう。》

そんなことで、次のようなサッカーとウイルス、日本チームの苦境を見た。

●【生中継】ネットでサッカー観戦 サイト&ツールまとめ 完全版/NAVER まとめ 2014年03月27日

●サッカーW杯で“便乗サイバー攻撃” 選手の偽動画ファイルに遠隔操作ウイルス/産経新聞 5月26日

●W杯ウイルス:ただいま出没…遠隔操作されてデータ流出/毎日新聞 05月31日

★2006年★W杯サッカー人気につけ込むウイルス出現/ITmedia 2006年05月09日

●消臭スプレーと殺虫剤がザック日本守る/2014年5月30日 スポーツ報知

●“ザッ苦日本”、直前合宿地は想定外の悪環境 非公開練習無理/スポーツ報知 2014年05月30日

ところで、今日は、議会改革特別委員会の会議がある。

●人気ブログランキング = 今、1位

★携帯でも クリック可にしました →→ 携帯でまずここをクリックし、次に出てくる「リンク先に移動」をクリックして頂くだけで「10点」 ←←

★パソコンは こちらをクリックしてください →→ ←←このワン・クリックだけで10点 ←←このワン・クリックだけで10点

●【生中継】ネットでサッカー観戦 サイト&ツールまとめ 完全版

NAVER まとめ 更新日: 2014年03月27日/narukouさん

現在、海外のサイトを中心で様々なストリーミングサイトがあり、そこで生中継でサッカーの試合を見ることが可能だ。

もちろん、著作権的にはグレーなので視聴には自己責任を伴ったり、海外のサイトなのでウイルスが仕込まれている可能性もある。 ・・・ |

●サッカーW杯で“便乗サイバー攻撃” 選手の偽動画ファイルに遠隔操作ウイルス

産経新聞 5月26日

サッカーW杯で“便乗サイバー攻撃” 選手の偽動画ファイルに遠隔操作ウイルス

実際は有料の人気サッカーゲーム「FIFA14」が無料ダウンロードできるとうたう英語サイト。ダウンロードすると、ウイルス感染する(トレンド社提供)(写真:産経新聞)

サッカーのワールドカップ(W杯)ブラジル大会開幕が迫る中、出場選手の動画ファイルやW杯ゲームの無料ダウンロード画面に見せかけ、コンピューターウイルスに感染させる悪質な行為が相次ぎ確認されていることが25日、分かった。W杯への関心を悪用した便乗型のサイバー攻撃とみられる。

ウイルス対策ソフト「ウイルスバスター」を開発・販売するソフト会社、トレンドマイクロが、ネット上のウイルスが含まれた動画や文書などを24時間態勢で自動的に検出するシステムを使って確認した。

同社によると今月12日、「遠隔操作ウイルス」が仕掛けられたW杯出場選手などの動画ファイルを複数発見した。

ファイルを開封しても動画は見られず、ウイルスに感染してしまう。これにより、何者かがパソコンの全ての操作をコントロールできる状態になるという。

トレンド社によると、被害の実態などは調査中だが、ネット上だけでなく、動画ファイルが直接、不特定多数のメールアドレスに送信されてくる可能性もあるという。

このほか、W杯をテーマにした人気サッカーゲーム「FIFA14」を装った偽のサイトが見付かった。

実際のゲームは有料だが、偽サイトは無料でダウンロードできると表示。しかし、ダウンロードしても、ゲームはできず、代わりにアダルト広告などがパソコン画面に表示され続けるウイルスに感染してしまう。

23日時点で、トレンド社はサイトに150件以上アクセスがあったことを確認。うち約97%は海外だが、約3%は日本からで、国内でも感染が出ているとみられる。

サッカーW杯のほか、五輪、大統領選など世界の関心が集まるイベントに便乗したサイバー攻撃は、これまでも確認されてきた。

今年2月のソチ五輪期間中は、ウイルスが仕込まれた文書ファイルが五輪情報を装って個人用パソコンにメール送信されるなどの攻撃が多発した。

トレンド社は「大規模なイベントの前後に、好奇心で警戒心がゆるむインターネットユーザーを標的にした犯罪。W杯が近づくほど、サイバー攻撃が増える可能性が高いので、注意が必要」と指摘している。

●W杯ウイルス:ただいま出没…遠隔操作されてデータ流出

毎日新聞 2014年05月31日

サッカーのワールドカップ(W杯)ブラジル大会(6月12日開幕)を前に、試合のライブ中継が視聴できるソフトと偽り、ダウンロードすると、遠隔操作ウイルスに感染してしまうファイルがインターネット上に出回っていることがわかった。過去にもオリンピックなど世界的なスポーツの祭典のたびに、悪質な攻撃が確認されており、情報セキュリティー会社は「常とう手段。安易にアクセスしないで」と注意を呼びかけている。

情報セキュリティー大手・トレンドマイクロ社によると、ブラジルW杯のライブ映像に関する圧縮ファイルを意味する「JscSportLive+BrazilWorldCup2014HD.rar」という名称のファイルがネット上にアップされていることを今月、確認した。このファイルをダウンロードしてクリックすると、パソコンが遠隔操作ウイルスに感染する。

そのままネットに接続していると、画面に表示している情報を盗まれるほか、パソコン内のデータを盗まれたり、勝手にメールを送信されたりする恐れがある。同社は、どのようにして感染を拡大させているのか、調査を進めている。

ネット上でシリアルキーと呼ばれる英数字の番号を購入して遊ぶタイプのサッカーゲーム「FIFA14」(販売元、エレクトロニック・アーツ)について、「無料で遊べるシリアルキーを発行する」とうたって誘導する海外の偽サイトも確認された。本来は国際サッカー連盟(FIFA)公認で、選手が実名で登場してプレーヤーが操作するゲームだが、偽サイトにアクセスし、特定の場所をクリックすると、無料で遊べないばかりか、アダルト広告が消えないウイルスに感染する。

トレンドマイクロのセキュリティー製品を利用するユーザーだけでも、偽サイトにアクセスしようとした記録が150件以上(23日現在)あるという。

トレンドマイクロによると、2012年のロンドン五輪でもライブ中継をうたったサイトが確認され、同年のサッカー欧州選手権でも公式サイトに似せてウイルスに感染させる偽サイトが見つかっている。

同社の鰆目(さわらめ)順介・シニアスペシャリストは「確認したのは、当社の製品でアクセスをブロックできた件数なので、氷山の一角にすぎない。大会が近づき関心が高まるにつれ、不特定多数にメールでファイルを送りつけるなど攻撃がエスカレートしていく可能性がある」と話している。【関谷俊介】

◇遠隔操作ウイルス

ウイルス作成者や第三者が、感染させたパソコンをユーザーに気づかれない状態で操作する不正なプログラム。外部からの侵入口を用意するため「バックドア(裏口)型ウイルス」とも言われ、「ポイズンアイビー」や「シスアイイー」などがある。

2012年に4人が誤認逮捕された事件で、元IT関連会社社員、片山祐輔被告(32)=公判中=が使い、インターネット上に殺人予告などを書き込ませたとされる。05年ごろから増え、企業の機密情報や個人のクレジットカード情報が盗まれる被害が報告されている。

2006年 ●W杯サッカー人気につけ込むウイルス出現

ITmedia 2006年05月09日 08時23分 更新![]()

Sophosによれば、「XF97/Yagnuul-A」ウイルスは架空チームで競うファンタジーフットボール風の対戦表を装ってExcelファイルに感染する。

サッカーのワールドカップ開幕を控え、架空チームで競うファンタジーフットボール風の対戦表を装ってExcelファイルに感染する新手のウイルス「XF97/Yagnuul-A」が出現した。

セキュリティ企業のSophosによれば、このウイルスはユーザーが開いている既存のExcelファイルに感染するとともに、ウイルス感染したExcelファイルをHDDに作成する。このファイルはファンタジーフットボールの対戦表のような内容になっており、イングランドのバークレイズ・プレミアリーグの対戦予想が記載されているという。

ユーザーは他人が作成したExcelファイルを再利用しているだけのつもりでも、背後でウイルスが攻撃の準備をしているかもしれないと、Sophosでは警告している。

Sophosでは数日前にもワールドカップのウォールチャートを装ったトロイの木馬出現を報告している。

●消臭スプレーと殺虫剤がザック日本守る

2014年5月30日6時0分 スポーツ報知

日本協会がファブリーズと蚊取り線香でサムライイレブンを守る。同代表を乗せたチャーター機には選手と一緒に約400個、重さ4・5トンの荷物が積まれていた。ブラジル対策として代表スタッフが特別に用意したのが消臭スプレーだ。代表スタッフによると「以前の遠征でロッカーが臭いときがあったので用意しました」と秘密兵器としてP&G社の消臭剤「ファブリーズ」を持ち込んだことを明かした。

3戦全敗に終わった昨年のコンフェデ杯。代表チームは会場のずさんな設備も敗因として受け止めた。今回も特にギリシャ戦を行うナタルのスタジアムは29日の段階で座席が未設置など建設が大幅に遅れている。ブラジル国内で拠点となるイトゥの宿舎も同様で、完成しても塗料などの臭気が室内にこもることが予想されるため、自衛手段としてファブリーズを用意した。

もう一つ、ピッチ外の大敵として予想されるのが「蚊」だ。ナタルとコートジボワール戦が行われるレシフェのブラジル北東部では、デング熱の発症例が報告されている。ヤブ蚊を媒介として伝染するだけに蚊取り線香が予防に効果的だという。

だがブラジルの蚊は日本と種類が異なる。衛生薬品メーカーによると、「タイなどで製造されたものは効果があると思いますが現地で購入するのがベスト」と言う。代表スタッフも「サンパウロなどで売ってますから。用意するならブラジルでしょうね」と予習済み。消臭力と蚊取り線香で万全の態勢を敷いて選手をピッチに送り出す。

◆デング熱 熱帯・亜熱帯地方で主に見られるウイルス感染症。蚊を媒介に人に感染する。1週間ほど高熱を発し、おう吐やけん怠感とともに背中などに発しんが出る。平熱に戻るころに出血の症状が現れた場合はデング出血熱と呼ばれ、適切な治療を行わないと死亡することがある。

●“ザッ苦日本”、直前合宿地は想定外の悪環境 非公開練習無理

スポーツ報知2014年05月30日

【クリアウォーター(米フロリダ州)29日=内田知宏】ザック・ジャパンに三重苦が待ち受ける。日本が30日からブラジルW杯の直前合宿を行う当地の練習場は劣悪な環境であることが分かった。ピッチはうねり、非公開練習用に周囲を覆うシートは透明で海鳥の巣が近くにあり、選手は糞(ふん)の被害にあう可能性もある。コンディションを高めるために選んだ合宿地は、想定外の悪環境だ。日本代表はこの日夜、成田空港発の日本航空のチャーター機で米国へ出発した。

日本代表が米国の事前キャンプで使用する練習施設が、ザッケローニ監督が望む形に整備されていなかった。フロリダ州タンパ近郊のクリアウォーターにある多目的スポーツ場。代表は30日から6月6日までチームを完成へと近づける目的で練習に取り組むが、それを阻む3つの懸念材料が浮上したのだ。

まずは「シート」。ザック監督は米国でもこれまで通り「非公開」を予定している。日本サッカー協会は今回の施設にも、外から見えなくするように、外周のフェンスに目張りの設置を依頼したが、実際に設置されたのは「すけすけ」仕様だった。薄地で通気性の良いシートが張られたためで、非公開練習は事実上不可能になる。

南アフリカW杯では、直前のスイスでMF本田を1トップに急きょ起用したように、大きな戦術変更もありうるのが、この直前合宿だ。先発メンバーもここで決まっていく。シートを張った上での「丸見え」はまさに想定外で、情報漏れの可能性が高まる。施設関係者は「Oh~、これでは確かに中が見えてしまうわね。これでいいのか、分からないわ」と苦笑いでごまかした。

次はピッチ。一見、芝が生えそろい、整えられている。ただ、全体を見渡すと、ピッチ自体がうねり、引かれた白線もそれに合わせて蛇行している。「あまり良いコンディションとは言えない」(関係者)。平らではないため、けがをするリスクも増える。

最後に、フン害の危機も迫る。照明の上に、大きな海鳥の巣があり、その下には白いフンが点在している。近所の住人によると、風向きによってはピッチに飛んでいくことも。近くにはゴールがあり、そこで練習するGK川島らにフンが直撃する可能性がある。

日本代表の合宿スタートまで2日間あるが、これらを改善する予定は「聞いていない」と施設関係者は話す。選手はこの状況に憤慨せず、集中を高めてW杯に準備していくしかない。

| Trackback ( )

|

|

|