マイナンバーや個人情報の漏洩が絶えないから、今朝はその関係のことを見た。

一番面白かったのは、10月8日の時事通信「進まない証券マイナンバー=年末期限」。

≪マイナンバーの届け出を義務化したので、通知しないまま期限を過ぎると「違法状態」となるが、罰則などはなく、届け出をしなくても影響はない≫

・・・要するに、ほっとけばいいってこと、かな。

ということで、今日は現状として以下を記録。

なお、今朝の気温は9度。ウォーキングは快適。昨日10月25日の私のブログへのネットのアクセス情報は「閲覧数4.148 訪問者数1,291」。

●商品券支給、番号カード活用=コスト削減と制度普及狙う-消費増税対策案マイナンバー/時事 2018/10/22

●プレミアム商品券、マイナンバーで加算 消費増税対策 /日経 2018/10/24

●個人情報 マイナンバーなど漏えい157件 6割が民間/毎日 2018年10月15日

●<仙台・太白区>マイナンバー通知カード 122人分所在不明/ 河北 2018年10月13日

●いまだ半数未満、銀行へのマイナンバー提供 /日経 2018/9/27

●もう一つの「出口問題」 マイナンバーが高齢投資家に退場迫る?/ QUICK Money World 2018/10/18

●進まない証券マイナンバー=年末期限、周知強化が課題/時事 2018/10/08

●1件10円のマイナンバー照会手数料 政府内で検証へ/朝日 2018年10月12日

●記者の眼 「盗まれて困る情報はない」の大嘘、中小企業経営者の危うい意識/日経 xTECH(クロステック)2018/10/02

●人気ブログランキング参加中 = 今、1位から3位 ↓1日1回クリックを↓ ★携帯でも クリック可にしました →→ 携帯でまずここをクリックし、次に出てくる「リンク先に移動」をクリックして頂くだけで「10点」 ←←

★パソコンはこちらをクリック→→ 人気ブログランキング←←ワン・クリックで10点 人気ブログランキング←←ワン・クリックで10点

●商品券支給、番号カード活用=コスト削減と制度普及狙う-消費増税対策案マイナンバー

時事 2018/10/22

消費税率10%への引き上げに備えた景気対策として政府・与党が検討する「プレミアム付き商品券」の支給に当たり、マイナンバー(個人番号)カードを活用する案が浮上していることが22日、分かった。紙の商品券に比べコストが削減でき、番号カードやキャッシュレス決済の普及も後押しする。年内の対策取りまとめに向け、導入の可否を含めた調整が加速する見通しだ。 消費税率10%への引き上げに備えた景気対策として政府・与党が検討する「プレミアム付き商品券」の支給に当たり、マイナンバー(個人番号)カードを活用する案が浮上していることが22日、分かった。紙の商品券に比べコストが削減でき、番号カードやキャッシュレス決済の普及も後押しする。年内の対策取りまとめに向け、導入の可否を含めた調整が加速する見通しだ。

プレミアム商品券は、自治体や商工団体が発行する商品券に、公費で一定のプレミアムを上乗せする仕組み。上乗せ率が3割の場合、1万円で購入した商品券で1万3000円分の買い物ができ、お得感を高めて消費を促す効果が期待される。政府は2014年度補正予算で2500億円を計上し、大半の自治体が発行した。

公明党の山口那津男代表が今月中旬、19年10月の消費税増税対策として実施に前向きな考えを表明したのを機に政府・与党内の検討が本格化。事業費は数千億円に達する可能性がある。前回実施時は公費支出の事務経費が500億円超に達したほか、1人で大量の商品券を入手した不適切な使用例も見られ、改善が課題となっている。

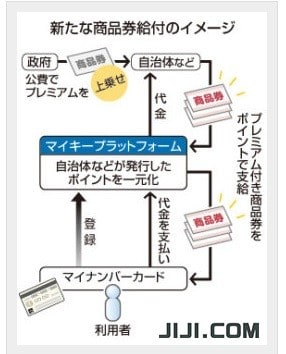

そこで浮上したのが、自治体などが発行したポイントを番号カードを通じて一元管理する試験的な公的制度「マイキープラットフォーム」を活用する案だ。利用者がこの仕組みを使って自治体などからポイントを購入し、公費でプレミアムを上乗せしてクレジットカードなどで使えるようにする方法が想定される。商品券の発行コストを抑制でき、不正も防ぎやすくなる。

●プレミアム商品券、マイナンバーで加算 消費増税対策

日経 2018/10/24

2019年10月の消費増税に備えた景気下支え策を巡り、財務省と総務省はマイナンバーカードにためられる自治体のポイント制度を「プレミアム商品券」に活用する検討に入った。自治体がポイントの形で商品券を発行した場合、紙の商品券よりも上乗せ分を優遇する方向だ。利用者が広がっていないマイナンバーカードの普及にもつなげる狙い。

プレミアム商品券は、購入価格に一定額を上乗せして買い物ができる仕組み。利用できる…

●個人情報 マイナンバーなど漏えい157件 6割が民間

毎日 2018年10月15日

政府の個人情報保護委員会は15日、マイナンバー制度で割り振られた個人番号を含む情報に関し、漏えいなどのトラブルが4~9月の半年で157件報告されたと発表した。このうち民間事業者が約6割を占めた。ただ、273件だった前年同期から大幅に減少した。従業員の住民税額通知書に番号を記載するようになった前年は誤送付などが相次いでいた。

157件の内訳は民間事業者が94件で最も多く、市町村など地方公共団体は49件、国の行政機関などは1…

●<仙台・太白区>マイナンバー通知カード 122人分所在不明

河北 2018年10月13日

仙台市は12日、太白区戸籍住民課が保管するマイナンバー通知カードのうち、122人分が所在不明になっていると発表した。管理簿に記載された数より、実際の数が少なかった。

●いまだ半数未満、銀行へのマイナンバー提供

日経 2018/9/27

野村総合研究所(NRI)は2018年9月26日、金融機関の投資信託や証券特定口座を保有する個人にマイナンバーの提供状況をアンケート調査した結果を公表した。銀行の投資信託口座のみの保有者のマイナンバー提供は半数未満となったという。証券会社に比べて銀行への届け出が進んでいない傾向があるとしている。

証券会社に「提供していない」と回答した特定口座保有者に証券会社からのマイナンバー提供依頼の有無を質問したところ、「依頼されたことがある」との回答は36.9%、「依頼されたことはない、おぼえていない」との回答は63.1%になった。

・・・(略)・・・金融機関の有価証券口座を保有する個人は2019年に最初の分配金・売却代金などを受け取る前の2018年末までにはマイナンバーを届け出ることが法律で義務付けられている。

●もう一つの「出口問題」 マイナンバーが高齢投資家に退場迫る?

QUICK Money World 2018/10/18

・・・(略)・・・業界全般に関わる話として今年12月に迫った個人投資家のマイナンバー提出期限にも高齢化の影響が出るのではないかと危惧する。

2016年より証券会社で口座を開く際にはマイナンバーの提供が必要となったが、それ以前に口座開設した個人投資家には猶予期間が設けられていた。その期限が18年末だ。

S氏は「マイナンバー提供をしていない高齢投資家が多いとみられ、提供の煩わしさなどから年末で市場から退場する投資家が出るのではないか」とみる。

●進まない証券マイナンバー=年末期限、周知強化が課題

時事 2018/10/08

株や投資信託などの取引に必要となるマイナンバー(社会保障と税の共通番号)の届け出が進んでいない。証券会社への提出期限が2018年末に迫る中、日本証券業協会は「多くの投資家に知られていない」と焦りを隠さない。19年度税制改正要望で優遇措置を求めるなど、制度の認知や理解の拡大を図る構えだが、マイナンバーへの警戒感も根強いだけに効果は未知数だ。

日証協によると、証券会社の個人口座のマイナンバー取得率は6月末で47.7%と半分以下。日証協は「年末までに大きく取得率を上げるのは難しい」と明かす。大手証券関係者も「適切に管理されるのか心配だ、といった声をよく聞く」と浮かない顔だ。マイナンバー提出を理由に、取引をやめる人もいるという中で、届け出を一気に加速させるのは容易ではない。

日証協は8月から、ホームページ上の広告を増やすなど周知を強化。税制改正要望では、投資家向けの告知促進策として、マイナンバーを提供した際の所得税の特別控除を盛り込んだ。

マイナンバーは、証券会社に提供された後、税務署に伝えられ、投資家が確定申告した際の記録照合などに使用される。政府は16年、行政の効率化などを理由に、3年の猶予期間を設けた上で届け出を義務化。通知せずに期限を過ぎると「違法状態」(内閣府番号制度担当室)となる。ただ、罰則などはなく、届け出をしなくても、株式売買など取引への影響はないという。

マイナンバーをめぐっては、生命保険で保険金などを受け取る際にも届け出が必要だが、件数は少ない。銀行の預金口座は、今年から任意で提出を求めることになっている。マイナンバーは金融取引で定着するのか。証券での成否が試金石となりそうだ。

●1件10円のマイナンバー照会手数料 政府内で検証へ

朝日 2018年10月12日15時25分 大鹿靖明、座小田英史

マイナンバーを使って個人情報を照会するたびに総務省所管の団体に手数料を支払うしくみについて、原則1件10円という手数料の妥当性を検証する動きが政府内で出ている。手数料の負担が健保組合の財政に跳ね返る可能性があるほか、一部の経済団体からも行政コストの根拠が不透明だとの声もあがっている。

マイナンバーは、総務省所管の「地方公共団体情報システム機構」(J―LIS)が運営する住民基本台帳ネットワークシステム(住基ネット)を土台にしている。住基ネットは、住民基本台帳の4情報(住所、氏名、性別、生年月日)からなり、行政機関などから照会があると、J―LISが原則1件10円の手数料を徴収している。

2002年から徴収している手数料の根拠についてJ―LISは「システムの運用にかかる費用を照会件数で割り戻した」と説明する。これに対し、政府の規制改革推進会議・行政手続部会では、不透明な行政コストだと指摘する意見が出ており、手数料が妥当か検証を始める。

●記者の眼 「盗まれて困る情報はない」の大嘘、中小企業経営者の危うい意識

日経 xTECH(クロステック)2018/10/02 井上 英明

敵の弱点を狙う――。言うまでもなく勝負事に欠かせない鉄則だ。今このときも誰かが誰かにしかけているサイバー攻撃で言えばどうか。効率を求める攻撃者が狙う「弱点」はセキュリティ意識の低い人や組織となるだろう。

ここ数年、大規模な情報漏洩事故が相次いだりマイナンバー制度が始まったりしたため、大企業や官公庁自治体は急ピッチでサイバー攻撃対策の高度化やインシデント(セキュリティ事故)対応組織の設置を急いできた。その流れから置いていかれている「弱点」の1つが中小企業である。

政府も中小企業の弱点を認識

中小企業庁によれば、国内企業382万社の99.7%が中小企業だ。中規模企業が14.6%の55万7000社、小規模事業者が85.1%の325万2000事業者という内訳である。製造業やインフラ事業者といった大企業は多くの取引先から部品や原材料を調達するサプライチェーンを構成し、その取引先のほとんどは中小企業である。

「今、サイバー攻撃が起こるところは中小企業になっている。大企業や官公庁を直接狙うのは勇猛果敢な攻撃者だけ。ほとんどはサプライチェーンの末端への侵入を足がかりに、大企業や官公庁を攻めようとしている」。PwCサイバーサービスの名和利男最高技術顧問はこう現状を明かす。名和氏は日本のサイバーセキュリティ専門家の第一人者であり、今も現場で事故対応に当たりつつ、経済産業省をはじめとする政府の様々なセキュリティ関連委員会に参画している。

攻撃の矛先が大企業から中小企業に移っている根拠を示す明確な統計データは今のところ見当たらない。ただ、名和氏は大企業からインシデント対応の依頼を受けると「取引先の中小企業に行ってほしい、そこで事故が起こった」と言われるケースが増えているといい、最前線でその変化を感じているのだ。

これは政府も同様だ。国のサイバーセキュリティ戦略を舵取りする内閣サイバーセキュリティセンター(NISC)が2018年7月に公表した「サイバーセキュリティ2018」の準備資料「次期サイバーセキュリティ戦略骨子」では「IoT(インターネット・オブ・シングズ)、重要インフラ、サプライチェーンを狙った攻撃などにより、国家の関与が疑われる事案も含め、脅威は深刻化・巧妙化。経済的・社会的損失のリスクも指数関数的に拡大」しているとの認識を示している。そして「経済社会の活力の向上および持続的発展」に向けた施策の1つに「多様なつながりから価値を生み出すサプライチェーンの実現」を挙げ、その例に「中小企業の取り組みの促進」を掲げている。

学ぶ機会のない中小企業

実際の中小企業のセキュリティ意識はどうなのか。名和氏は今年、40歳未満の中小企業の経営層や管理職が参加する公益社団法人日本青年会議所から個人として委託を受けて、会員1000社を対象に中小企業のサイバーセキュリティに関する意識調査を実施した。ITが自社の業務に必須かを尋ねたところ、「必須」と「一部必須」の合計が95.9%であり、中小企業であってもITと業務が不可分になっていて、インシデントが発生すれば事業停止のリスクを抱えていると分かった。

セキュリティリスクをどう認識しているかを聞くと、1位は「経営者が経営リスクの1つとして認識している」で47.2%で、2位は「セキュリティリスクがよく分からない」で36.9%だった。経営リスクであるとの認識は広まっているものの、実際にセキュリティリスクの管理体制を構築しているかを質問すると、1位は「考えていない」で61.8%という結果だった。

この結果は帝国データバンクが2018年5月に事業継続計画(BCP)に関して調査した結果と符合する。帝国データバンクの調査では「BCPを策定している」「策定中」「策定検討中」とした4492社の35.1%が「事業の継続が困難になると想定しているリスク」に「情報セキュリティ上のリスク」を挙げた。順位は4位で、1位は地震や風水害といった自然災害(69.1%)で、2位は設備の故障(40.7%)、3位は火災・爆発事故(35.3%)だった。

・・・(略)・・・

| Trackback ( )

|

|

| |

|

|

|