何度もとりあげてきたけれど、ネット選挙解禁が具体的に与野党で合意されたらしい。

今度の参院選から候補者と政党のホームページとブログの更新を認める、しかし、「ツイッター」は除外するという。

この合意の報道がまた、インターネットの世界で波紋を広げているようだ。

「ツイッター禁止、有権者を制限だとしたら、インターネットの双方向性を全く生かさないことになる。そんなのはネット選挙じゃない」と指摘。「ネット選挙ってのは、双方向でみんなが自由に論じるということだ。混乱はあるだろうけど、その中からみんなでルールを作っていこうということだ」(産経 5月12日)

いろんな報道をみたが、ツイッター禁止に落ち着きそう。

まず、昨日の朝日新聞は面白かったのでまず記録。

なお、記事の結びの引用は、

「政治とは本来、わかりにくいもの。政治家が政治家らしくまじめにネットに書いても人気が出ない。うわべだけの思考や議論が加速する可能性がある」

この意見については、

「そんなこと言ったら今だって選挙での候補者の言うことが信じられるのか、皮相ではないのか」

そういう声が聞こえてきそうだ。

ともかく、次に、先日のイギリスの選挙の「ウェブ合戦を振り返って」という評も見ておく。

最後には、一昨日届いたメールのことの紹介。

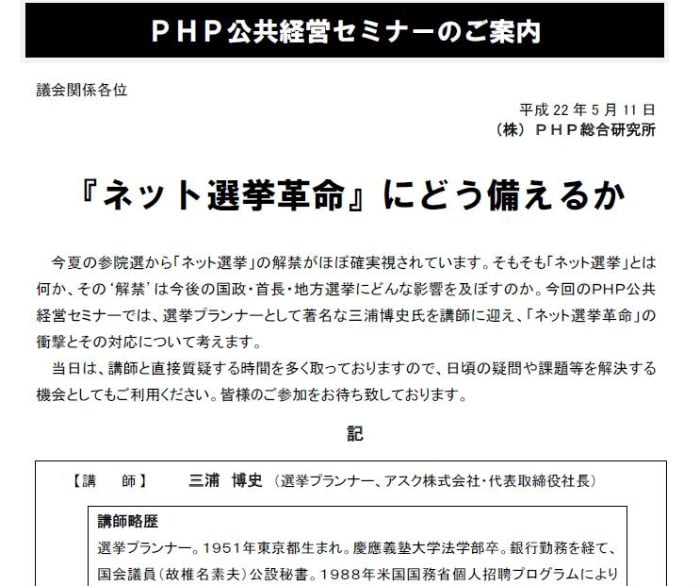

そのメールは、ある選挙プランナーのネット選挙についての講演を企画したPHP研究所の企画の案内だった。

推奨するつもりは無いが、こういうこともある時代だという意味で紹介しておく。

私だけでなくたいていの人が思う疑問は、次のことだろう。

「メールはちょっと違う」ということはともかく、

HP・Webページとブログの境界は極めて不確定になってきているし、

同様に、ブログとツイッターの境界も実質的には不明確だということ。

裏返せば、ブログを頻繁に更新したらツイッター以上の情報発信ができるんだけど、それはいいということなんだろうね。

人気ブログランキング→→ ←←ワン・クリック10点 ←←ワン・クリック10点

6位、7位あたり

●ネット選挙解禁、期待と不安 参院選前に法改正の動き

朝日 2010年5月12日

7月の参院選で、インターネットによる選挙運動が解禁されるかもしれない。終戦直後に生まれた公職選挙法を、ネット時代にふさわしく改めようと与野党が動き始めたからだ。新聞もテレビも見ない若者世代の票を狙う政治家。候補者の政治姿勢をもっと知ろうと探る有権者。選挙運動そのものが変わる可能性も秘めている。 7月の参院選で、インターネットによる選挙運動が解禁されるかもしれない。終戦直後に生まれた公職選挙法を、ネット時代にふさわしく改めようと与野党が動き始めたからだ。新聞もテレビも見ない若者世代の票を狙う政治家。候補者の政治姿勢をもっと知ろうと探る有権者。選挙運動そのものが変わる可能性も秘めている。

■有権者、候補者のHP上で議論

ある日――。

与野党の政治家による討論会がネット中継された。テーマは米軍普天間飛行場の移設。視聴者は放映中に、誰でも見られるツイッターなどで質問や意見を政治家に投げた。「民主党は何のために県外移設したいの」「日米安保は形骸(けいがい)化しているのでは」

参加している民主党の藤末健三参院議員が、日本の外交力を上げるのが課題だと応じた。すると話の途中で、全く違う意見が画面上に横入り。「自由なのはいいけど、民主党はまとまりがない」。それがまた別の視聴者に伝わる。

――じつはこれ、4月22日に実際にネット上に流れた風景だ。

法改正でホームページ(HP)の更新などが認められれば、こんな形で有権者が候補者のHP上で議論する可能性がある。有権者の鋭い「つぶやき」が議論の流れを変えるかもしれない。

この討論会に出た藤末議員は今夏の参院選に比例区から立候補する予定だ。ツイッターで街頭演説の場所をつぶやく▽演説の様子を動画で自分のHPに載せる▽他の候補者との討論会をネットで生中継――法改正が大きく進めば、やりたいことはたくさんあるという。選挙時にはネット担当スタッフを増やす予定だ。「街頭では一度に相手にする人数は数百人程度。ネットなら数万人に政策を訴えられる。解禁されれば、ネットを通して5万票とりたい」と意気込む。

2009年の衆院選では「通常の政治活動の一環」として、HPを更新した政党もあった。

しかし、これはあくまでも例外だ。公職選挙法では、決められたビラやポスター以外は選挙運動に使えない。自民党の佐藤ゆかり前衆院議員も、初めて臨んだ05年総選挙で「集会をどこでやるのかもネットで伝えられなかった。制度が時代にそぐわないと感じていた」と振り返る。

有権者側の要求も大きい。

ポータルサイト大手の「ヤフー」は、選挙特集ページで候補者情報やHPへのリンクを掲載。期間中、情報を提供した候補者が更新できないようにしていたが、開設日から選挙日翌日までの閲覧数は05年衆院選で5430万件、07年参院選で6080万件、09年衆院選では1億340万件に激増。

4月上旬に同社はネット選挙解禁を求める約7万2千人分の署名を総務省などに提出した。「講演会などに足を運べない人は候補者の主張を手に入れにくい。いまの法律は情報格差を生んでいる」と別所直哉法務本部長は言う。

03年にネット上の仮想政党「老人党」を旗揚げした作家のなだいなださんも「老人は外に出かけるのが大変。ネットを使えれば政治に意見を反映しやすくなり、世代を超えた議論もできる」と評価する。

ネットでさまざまな情報を手に入れれば、複線的な選択が可能になる、とマニフェスト評価機構の理事長を務める松原聡・東洋大教授も話す。

■中傷やニセ情報、飛び交う恐れ

しかしネットは不確かな情報や中傷が飛び交う世界でもある。

09年の東京都議選では、民主党のサイトに関係のない書き込みが集中。サーバーの容量を超えて、閉鎖される事態が起きた。

ITコンサルタントの宮脇睦(あつし)さんは、根拠のない情報でも、ネット上で多くの人が繰り返せば「事実」と認識されてしまうと指摘する。タレントのスマイリーキクチさんのブログには、殺人事件に関与したかのような事実無根の書き込みが繰り返されたことがある。「選挙は民主主義の根幹。公正さを保つために、想定できるリスクは有権者や候補者に示すことが必要だ」

今回、自民党の法案のまとめにかかわった村田吉隆衆院議員もこう懸念する。「政治とは本来、わかりにくいもの。政治家が政治家らしくまじめにネットに書いても人気が出ない。うわべだけの思考や議論が加速する可能性がある」(仲村和代、井上裕一)

●ウェブ合戦を振り返って イギリス総選挙

ネット選挙 ドットコム 2010年5月13日 00:00

ウェブ合戦

5月6日に投票が行われたイギリス総選挙、イギリス初の「インターネット選挙」になるだろうと予言され、各党もオバマ大統領に続かんと盛んにウェブ上での戦いを繰り広げたが、その実はどのようなものだったのだろうか。

検索エンジン

4月のグーグル検索件数の調査結果を見てみると、第1回のテレビ党首討論後の2日間、第3党の自由民主党クレッグ党首についての検索件数が飛躍的に増したが、ブラウン首相のかの報道マイク事件後2日間の彼についての検索件数増加は、クレッグ党首のそれを大幅に上回ったという。

このことからも、有権者たちはオフラインで得た情報をより詳しく知るために、オンラインを活用していると言えるだろう。

Facebook, twitter, YouTube

4月25日から5月2日までの各党の動きである。

労働党のFacebookファンは29,852人から34,908人に増加、労働党twitterフォロアーは15,371人から15,997人と横ばい。しかしYouTubeの労働党チャンネルの再生回数は1,333,861回から1,475,625回へと大幅アップ、最も見られたチャンネル(月間、週間を含む)のタイトルを5度獲得した。

保守党のFacebookファンは64,658人から78,440人に増加、保守党twitterフォロアーは28,632人から29,632人へ。そしてYouTubeでのウェブキャメロンチャンネルの再生回数は2,061,288回から2,451,793回と飛躍的にアップした。そして、こちらも同じタイトルを5度獲得している。

そして自由民主党。Facebookファンは65,236人から78,750人へ、自由民主党twitterフォロアーは17,440人から18,910人へと増加。自由民主党チャンネルの再生回数は117,173回から123,287回へ増加、タイトルの獲得は1度であった。

アメリカの選挙戦と何が違ったのか

これらを見れば、ウェブ上での大衆の動きは確かに存在したと言えるが、アメリカにおいてのように選挙戦に強烈な印象を残すことなく、投票促進運動に留まってしまった感があるのはなぜだろうか。

第1には、アメリカではまた主流メディアが注目、報道をしていないところでのネットの活躍があったこと。2006年のバージニア州上院議員選で、当時未来の大統領候補とも目され、メディアでも当選確実とされていた共和党George Allen議員の差別的な発言がYouTubeで取り上げられ、その結果選挙で敗北を喫したということもあった。

それに比して、今回のイギリス総選挙では、活発なオフラインでの報道を受けてオンラインの存在感が浮かび上がったと言えるだろう。

第2に、YouTubeの動画に関して言えば、その開始時期が遅かったことが挙げられる。今回の総選挙でYouTube Facebook Digital Debateがアップロードされたのは投票の約1月前、4月28日のことであり、第2回のテレビ党首討論が放映された6日後のことであった。

アメリカ大統領選でのテレビ討論会は2008年の9月、10月の放映であったのに対し、YouTubeでの大統領選に関する画像アップロードは2007年の3月1日からスタートしており、主要メディアが最終決戦を放映するまでにインターネット上で人々が世論が熟成してゆく十分な時間があったと考えられる。

イギリス特有の現象

反対に、アメリカでは見られなかった減少もある。オンライン上で、イギリスのシニカルな国民性の故なのか、キャンペーンポスターやYouTube動画を使った滑稽な皮肉合戦が始まったこと。

さらに、政党間の票の動きを示し獲得議席数を予測する”swingometer“の存在がある。このままいけば、ハングパーラメントになりますと予測されて、有権者が自らの一票を投じて政治に参加しているという手応えを感じることが果たしてできるだろうか。

もしもアメリカに同様のものがあれば、投票を抑止するものとして訴えられるかも?

●参院選からHP、ブログ…ネット選挙運動解禁

2010年5月12日 読売新聞

与野党は12日午前、「インターネットを使った選挙運動の解禁についての各党協議会」(座長・桜井充民主党参院政策審議会長)を国会内で開き、現在は禁止されているホームページ(HP)とブログの選挙期間中の更新を、夏の参院選から解禁することで大筋合意した。

候補者を擁立した政党と候補者本人に限って認める。今後、地方選での対応などを詰めたうえで、解禁を最終決定し、今国会中に公職選挙法を改正する方針だ。

協議会には、民主、社民、国民新、自民、公明、共産、みんなの党など与野党10党の政策責任者らが出席し、HP、ブログ、メール、簡易投稿サイト「ツイッター」の4種類について、解禁の是非を検討した。HPとブログの解禁には異論が出なかったが、メールとツイッターに関しては、「誹謗(ひぼう)・中傷に使われる恐れがある」などの慎重論が多く、見送りとなった。

桜井氏は協議会終了後、「メール、ツイッターには各党の思いがあった。ただ、将来は各党とも全面解禁で行こうということだった」と記者団に語った。

●参院選、HPとブログは解禁 メールとツイッターは見送りへ

2010.5.12 13:07 産経

インターネットを利用した選挙運動の解禁を検討している与野党の実務者協議会が12日午前、国会内で会合を開き、今夏の参院選から候補者と政党に限り、ホームページ(HP)とブログの更新を認めることで合意した。

この日の会合では、国政選挙と同様、地方選挙の選挙運動でも解禁する方向で検討することを決めた。国会の会期延長がない場合、参院選の投開票日は7月11日となるが、同日には滋賀県知事選も投開票されるためだ。

各党は来週中に再度会合を開き、公職選挙法改正案の作成に着手する。改正案は全会派一致の委員長提案で国会へ提出され、今国会中に衆参本会議で可決、成立する見通しだ。

電子メールとツイッターについては、誹謗(ひぼう)中傷やなりすましを十分に防げないことなどから慎重な意見が出ており、見送る公算が大きい。

●【主張】ネット選挙 段階的導入で利点生かせ

2010.4.26 03:21産経

●なぜツイッターはダメなのか? ネット選挙運動解禁でツイッター除外に批判の声 (1/2ページ)

産経 2010.5.12 19:55

インターネットを利用した選挙運動の解禁を検討している与野党の実務者協議会が12日、今夏の参院選から候補者と政党のホームページ(HP)とブログの更新を認める一方で、ミニブログ「ツイッター」を除外する方向で合意したことがネット内で波紋を広げている。

鳩山由紀夫首相をはじめ、多くの国会議員が利用しているツイッターを更新できないことに対し、ツイッターユーザーの間で批判の声が広がり、「ツイッター議員」たちは対応に追われた。

ツイッター解禁見送りのニュースがネットに流れると、メディアジャーナリストの津田大介さんは即座に、「ネット選挙解禁、ツイッターは除外か。意味ねーーーー!」と投稿。ビデオジャーナリストの神保哲生さんは「これまじ?」、ジャーナリストの神田敏晶さんも「twitter(ツイッター)を解禁しないでどうするんだ!」など、ツイッターで活躍するジャーナリストたちから批判が相次いだ。

一般ユーザーからも、「ブログがよくて、ツイッターではダメな理由があまり思い浮かばない」、「ブログ等のサービスでも誹謗中傷はある。ツイッターを使わないのは、もったいない」、「ツイッターを外した本当の理由は、自分から端末を操作して呟けないお年寄り議員対策では?などと疑ってしまう」などと、疑問の声が多く投稿された。

政治とネットに詳しい国際大学GLOCOM講師、庄司昌彦さんは、「民主党案がツイッター禁止、有権者を制限だとしたら、インターネットの双方向性を全く生かさないことになる。そんなのはネット選挙じゃない」と指摘。「ネット選挙ってのは、双方向でみんなが自由に論じるということだ。混乱はあるだろうけど、その中からみんなでルールを作っていこうということだ」と書きこんだ。

こうした意見を受け、ネット選挙運動解禁に動いてきたツイッター議員たちは対応に終始した。

民主党の藤末健三参院議員は「何をやってたの?」というユーザーの声に、「さきほど、輿石参院議員会長に直談判しました。民主党が消極的との憶測が飛び交っていますが、ここは必ず、民主党が主導権を持って、ネット解禁に道を拓くべしと!」と答え、ツイッター解禁に向けての意思を表明。

自民党の世耕弘成参院議員も、「いま、民主党のネットに理解のある議員に電話をかけまくって、党内を説得してネット選挙運動解禁進めるように要請してます」と報告、ユーザーから支援の書き込みが寄せられた。

●ネットの選挙活動解禁、課題も 改正法公布から期間短く

2010/05/12 19:12 【共同通信】

与野党は12日の代表者協議で、インターネットを利用した選挙活動を一部解禁することで一致した。夏の参院選ではホームページ(HP)とブログ更新だけの解禁になりそうだが、公選法改正案の成立は5月下旬以降の公算。改正法の公布から参院選までの期間が短く、新たな制度を徹底できるか課題も抱える。

参院選は6月24日公示、7月11日投開票か7月8日公示、同25日投開票のいずれかが想定され、周知の期間が短い。

法改正では、更新の実施は候補者本人と政党に限られる見通しだが、第三者が候補者のHPに中傷する内容を書き込んだり、電子メールを送信したりする事態を懸念する声も依然強い。改選を迎える参院議員は「短い期間でルールが徹底できるのか。『ネット解禁』という言葉が独り歩きしては困る」と話す。

政府関係者は「誹謗中傷や権利侵害があった場合を想定し、プロバイダー(接続業者)も対処方針を策定する必要があるのではないか」と指摘している。

一昨日、しらないところから届いたメールの内容は以下。

「送信日時:2010/05/11 (火) 16:51」

PHP総合研究所

=======================================================

『ネット選挙革命にどう備えるか』 セミナー開催のご案内

=======================================================

拝啓 新緑の候、

尊台には、ますますご清祥の御事とお喜び申し上げます。

唐突に、ご案内のメールを差し上げますこと、何卒ご寛恕ください。

さて、今夏の参院選から「ネット選挙」の解禁がほぼ確実視されて

います。そもそも「ネット選挙」とは何か、その‘解禁’は今後の国政・

首長・地方選挙にどんな影響を及ぼすのか…。

弊社では、選挙プランナーとして著名な三浦博史氏を講師に迎え、

下記のとおり、「ネット選挙革命」への対応を考えるセミナーを開催

致します。

つきましては、ご多忙の折とは存じますが、是非ともご参加たまわり

ますようご案内申し上げます。

敬具

--------------------------------------------------------

【PHP公共経営セミナー:『ネット選挙革命』にどう備えるか】

日時: 5月31日(月)13:30~16:15

会場: PHP総合研究所 ホール(東京都千代田区一番町21)

講師: 三浦博史 氏 選挙プランナー、アスク㈱代表取締役社長

構成: 講演90分、質疑60分

--------------------------------------------------------

詳細は添付のご案内をご覧下さい。

***********************************

㈱PHP総合研究所公共経営支援センター

-----------------------------------

〒102-8331 東京都千代田区一番町21

Tel.03-3239-6222 Fax.03-3239-6273

E-mail: ccpm@php.co.jp

http://research.php.co.jp |

| Trackback ( )

|

先日の岐阜地裁の4階のラウンドテーブル。

過去の岐阜県議選のポスター代の水増し問題での住民訴訟だ。

前回に続き、印刷業者から「候補者との取引の帳簿などの提出」を受ける作業。

ここに、「いわゆる『選挙プランナー』です」「ふだんは東京です」という人も書類を持って来ていた。

ポスター印刷というより作成企画の側。

「てらまちさんに言いたいことがある」とか強調されたり・・・

裁判官交えての正式な裁判(審尋)タイムが終わって、こちらも少し話をした。

それはともかく、「インターネット選挙の解禁」の法改正が国会の混乱でか、また、微妙な雲行き。

それらについての報道や、先日岐阜で会った人とは違う「選挙プランナー」の指摘を確認しておく。

来年というか、2010年度は、5月から「選挙講座」をひらく予定なので、なおさら気になるところだから。

なお、昨日の県監査委員への行政委員の月額報酬問題の住民監査請求、記者会見にはテレビ4社のほか報道各社がきてくれた。

今日は 名古屋だし ◆三重県議会議長三谷哲央氏を招いての公開講座・2月13日名古屋/明日12日は住民監査請求・岐阜県

明日までに最高裁への文書を作って名古屋高裁に届けないと間に合わないので、それが済んだら「住民監査請求の各種データ」をアップする予定。

気になる人、しばしお待ちを。

人気ブログランキング→→ ←←ワン・クリック10点 ←←ワン・クリック10点

9位あたり

●ブログ更新OKに ネット選挙運動解禁素案判明

サンケイ 2010.2.6 01:08

インターネットによる選挙運動を解禁するための公職選挙法改正案の要綱が5日、明らかになった。民主党の「インターネット選挙運動解禁研究会」(田嶋要会長)がまとめた。現行法では選挙期間中、候補者や政党によるホームページ(HP)更新やメール送信が禁じられていたが、基本的に解禁。候補者以外の第三者がネット上で特定の候補者への支持を呼びかけることも認められる。

研究会は近く、同党政治改革推進本部(海江田万里事務局長)に改正案を報告。同党は今年7月の参院選で実現するために、通常国会への改正案提出を目指している。

現行の公選法では、HPやブログ、メールなどは「不特定多数への文書図画の頒布」として扱われ、候補者や政党は選挙期間中、更新、送信することはできなかった。また、一般の有権者もネット上での選挙運動はできなかった。

研究会がまとめた要綱は、「何人も選挙運動のために使う文書図画をネットなどで頒布できる」とし、ネット選挙運動を解禁する。候補者や政党、第三者がHPやブログ、ミニブログ「ツイッター」、メールなどで選挙運動を行うことができるようになる。

ただし、候補者が有権者に電子メールを送る場合、事前に相手の同意が必要で、選挙運動用であることや送信者の氏名などの明記が義務づけられる。電子メールに関する義務違反には罰則を設ける。

ネット選挙運動解禁については、なりすましや誹謗中傷への措置が課題とされていたが、研究会は刑法の名誉棄損罪や公選法の虚偽表示罪などで対応するとしている。

民主党はネット選挙運動解禁をマニフェスト(政権公約)に掲げ、研究会が昨年12月から検討していた。

●優先順位下がるネット選挙解禁

ネット選挙ドットコム

民主党は今国会でネット選挙の解禁を盛り込んだ、公職選挙法の改正案を提出する方針が年明け早々に伝えられた。しかし、その一方でそのハードルの高さを心配する声も上がっている。

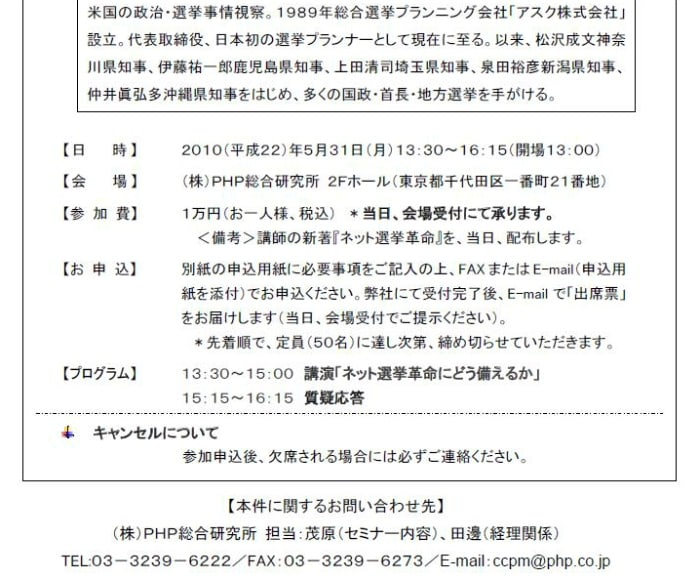

今国会でのネット選挙解禁の優先順位が下がった感があると指摘しているのは選挙プランナーの三浦博史氏。

鳩山首相や民主党の小沢幹事長の政治資金問題を巡る、与野党の攻防や普天間基地問題などに焦点が当たっていることがその理由だ。

このような状況から、参院選でのネット選挙解禁が厳しくなりつつあると分析している。

GW前の議決がタイムリミット

改正案が議決されても、施行されるまで周知に最低3か月が必要なため、参院選で解禁するためにはゴールデンウイーク前がタイムリミットだという。

もし、これを過ぎれば政党だけの解禁となり、個々の候補者に関しては次の国政選挙から適用される可能性もある、というのが三浦氏の見方だ。

ほかにもなりすましなど議論すべき課題は山積しており、一筋縄ではいかないようだ。

●基本的にはネットによる選挙運動を全面解禁

ネット選挙ドットコム

民主党は今の通常国会にネット選挙の解禁を盛り込んだ公職選挙法の改正案の提出を目指している。その要綱が2月5日明らかになった。

これは民主党の「インターネット選挙運動解禁研究会」がまとめたもの。

現在の公選法では「不特定多数への文書図画の頒布」にあたるとして、選挙期間中は候補者や政党によるホームページやブログ、ツイッターの更新、さらに電子メールの送信は禁止されているほか、有権者の選挙運動もできなかった。

要綱によると「選挙運動のために使う文書図画をネットなどで頒布できる」として、基本的にネットによる選挙運動が解禁され、ホームページやブログ、ツイッターなどを候補者、政党などが更新できるようになる。

メールは送信先の同意が必要など一定の制限も

しかし、電子メールに関しては一定の制限があり、相手の同意を得ないと送信できないほか、選挙運動用であることをはっきりさせた上で、送信者の氏名の記載が義務付けられ、違反した場合の罰則も設けられる。

また、課題となっている〝なりすまし〟や中傷誹謗に対しては、名誉棄損罪や公選法の虚偽表示罪で対応するという。

研究会ではこの要綱を、党の政治改革推進本部に報告することにしている。

●政治家は「炎上」で鍛えられるべき--ネット選挙活動の解禁に動く与野党の思い

japan.cnet 永井美智子(編集部)2010/01/08 08:00

2009年、最も大きな出来事の1つが自由民主党(自民党)から民主党への政権交代だ。この流れを受けて本格的に動き出しているのが、選挙活動におけるインターネット利用の解禁だ。

現在の公職選挙法ではインターネットを利用した選挙期間中の活動について、明確な記載はない。ただ、ホームページなどはポスターやビラと同じ扱い(文書図画にあたる)となり、これを更新することは公職選挙法違反になるとされてきた。ただ、そもそも公職選挙法は1950年にできた法律。その骨格ができたのは1925年にさかのぼる。

公職選挙法の理念や意義は尊重しつつも、より現代に合う形に変え、インターネットを使って選挙活動ができるようにしよう――そんな試みが、民主党、自民党の若手議員を中心に広がっている。

2009年12月18日に東京都内で開催された特定非営利活動法人 情報通信政策フォーラム主催のセミナーでは、民主党 衆議院議員の高井崇志氏や自民党 前衆議院議員の片山さつき氏、かつて民主党で衆議院議員を務め、その後ソフトバンク社長室長に転身した嶋聡氏らが登場し、ネット上の選挙活動の解禁に向けた公職選挙法の改正について議論した。

公職選挙法の趣旨は「お金持ちが有利にならない」こと

民主党 衆議院議員の高井崇志氏

文書図画の頒布について定めた公職選挙法の142条では、選挙期間中に配れるビラの枚数や掲示できるポスターの種類などが細かく規定されている。「こんなに選挙活動を縛る法律は先進国でもあまりない」(高井氏)というほどだ。

しかし、そもそもは資金力のある人が有利にならないように、枚数などに制限をかけるという趣旨で生まれたものだった。しかし施行から60年後の今、公職選挙法はお金がなくてもインターネットを使って自らの主張を多くの人に届けたいと願う候補者の足かせになってしまっている。

「サイトを更新するのにお金はかからない。これは公職選挙法の趣旨に合致する」(高井氏)

ネット解禁が進まない背景には、「ネットが本当に票に結びつくのか、議員が疑問に思っている」(嶋氏)という現実がある。「ネットで意見を述べるより、『ビートたけしのTVタックル』に1回出演したほうが効く。これは事実。ネットによるプラス面より、誹謗中傷されるなどマイナス面への懸念のほうが大きい」(嶋氏)

テレビを通じて政策を訴えることも重要だが、「テレビ政治では、有権者は情報を受信するのみ。これでは見識ある市民というより、どう情報発信をしたら動くかという情報発信者の想定通りの市民になってしまう。それで民主主義が成り立つか?」と嶋氏は警鐘を鳴らす。

ソフトバンク社長室長の嶋聡氏

特に選挙期間は、有権者が誰に投票するかを最終的に決める重要な時期だ。「投票者の3割は投票日3日前に投票相手を決めるという調査結果もある。有権者が最も政治について考えるこの期間にこそ、ネットを使えるようにして欲しい」(嶋氏)

嶋氏自身、議員職を離れて初めて、平日などに開かれる政治家の集会に行くのは難しいと感じたという。「今日これから来て下さいと言われても、行きたいけど行けない。それがネットで見られるようになれば、有権者の選択の幅も広がるし、しっかり考えた上で投票するようになるだろう」(嶋氏)

次の国会で民主党が法案提出へ・・・・・

●判断材料乏しい?態度保留が半数以上

ネット選挙ドットコム

ライフネット生命は選挙運動へのインターネットの利用についてアンケートを行い、2月4日にその結果が発表された。対象はアメリカのオバマ大統領を知っている男女1000人。

まず、選挙運動のインターネット利用を支持するかとの問いでは、支持するが32.5%だったのに対し、支持しないが14.3%と、支持派が上回った。

・・

●Yahoo! JAPANはこう思います

Yahoo! JAPAN

選挙に関する情報を入手しやすく―― IT企業の責任を果たす

みなさまは、普段どのような手段で情報を集めますか?

何かが欲しいとき、どこかに旅行に行きたいとき、外でおいしい食事をしたいとき……。テレビや雑誌など、いろいろな情報源がありますが、欲しい情報を手に入れようとするとき、インターネットは非常に便利な手段となります。

それでは、みなさまは選挙に関する情報をどこから入手していますか?

実は、インターネットで選挙運動をすることは禁止されています。

インターネットを使えば、候補者としては費用もかからずに考えを有権者に訴えることができ、一方で有権者は欲しい情報を欲しいときに手に入れることができるのにもかかわらず、禁止されています。

選挙は、候補者を選択するだけではなく、その候補者を通じて、どのような政策が実現されるかということを選ぶ行為で、国民が政治に参加するための非常に重要な手段です。

生活のスタイルが多様化した今日において、有権者1人1人が、十分な情報を得て選挙に臨むためには、1人1人が自らの都合に合わせて情報を手に入れることのできるインターネットも利用できるようにすることが望ましいのではないでしょうか。

ヤフーはインターネットカンパニーとして、検索エンジンやさまざまなコンテンツを提供することを通じて、みなさまに役に立つ情報を提供しようと努力してまいりました。

この署名は、選挙というわれわれの生活に影響を与える非常に重要なことに関して、みなさまがインターネットも利用して自由に情報を手に入れることができるようにするため、ご協力をお願いするものです。

●選挙プランナー 三浦博史の選挙戦最新事情 どうなる?「ネット解禁」

三浦博史 at 2010/1/22 16:08:45

通常国会がスタートしましたが、「小沢問題」に始まり、予算や普天間基地問題等で与野党の攻防が続いています。

政治資金規正法の連座制適用強化については審議されていますが、「ネット解禁」の優先順位は下がっているような感があります。国会で議決しても実際に施行されるまで、いわゆる周知(準備)期間が最低3ヶ月程度は必要でしょうから、4月連休前までに法案が通過しなければ7月の参院選には間に合わないかもしれません。

物理的にも3ヶ月を切ってしまえば、政党のみ解禁して、個々の候補者は次の総選挙、または参院選からということにもなりかねません。

ネット解禁推進派の民主党政権になっても、ネット解禁実現までにはまだまだハードルがありそうです。

●ネット選挙解禁の現実、意識改革無くしてネット選挙無し!

- Infoseek 内憂外患 2010年01月12日 17時00分 選挙プランナー 渡瀬裕哉

ネット選挙解禁に向けて、メディアにニュースが度々掲載されるようになってきた。しかし、そもそも「ネット選挙って何?」という声が大方の有権者の反応だろう。そこで、今回は「ネット選挙とは何か」、「ネット選挙で何が起きるのか」について考察を加えてみたい。

ネット選挙解禁とは「選挙事務所が選挙期間中にネット上で公式の意見表明・発表を行うことが可能になる」ということを意味する。現在、公職選挙法では選挙期間中に配れる「チラシ」の種類・枚数が制限されている。これは金に任せて大量にビラを刷る候補者が有利になることを防止し、財産の有無に関係なく公平に選挙を行うために設けられた制度だ。

ネット上の選挙規制とは候補者のHP・ブログ更新及び有権者へのメール送信を「画面表示=チラシ」と捉えて「チラシがネット上で新たに配られた」と解釈し、実物のチラシと同様に配布制限(更新制限)を課すものだ。まるで時代錯誤の法令解釈だが、法律を作る政治家の平均年齢を考えれば、現実離れした公職選挙法の状況も仕方が無かったのかもしれない。

ところで、「ネット選挙が解禁されました!」といっても多くの選挙事務所のネット対応の現状では、ネット選挙解禁後も何の代わり映えしない事態が継続するだろう。大半の事務所はHP・ブログ上で遊説日程予定公表及び毎日の選挙活動報告程度の使い方しかしない、そんな哀れな姿が目に浮かぶようだ。そこで、「ネット選挙解禁でこんなことが出来るかも」ということを少しでも考えてみることには価値があると思う。

そもそも選挙の視点から見たネットはどのような使われ方をされるべきなのか。マニフェスト(チラシ)、ハガキ、政見放送、遊説車、運動員、電話など、様々なツールにはそれぞれ使い道があり、当然、ネットも何らかの目的を持って活用されるべきだ。そこで、ネット選挙活動で利用できそうなツールの使い道をざっと考えてみた。

とりあえず、最も使えそうなツールは「メール」である。

現在、公職選挙法の制限によって選挙事務所が有権者向けのML配信を公式に行うことさえ難しい現状がある。選挙事務所によっては、勝手連などを活用して情報発信していたケースもあるが、情報発信元が選挙事務所でないことから信用面の問題がある。選挙で最も効果的な行為は「投票依頼」であり、ネット選挙解禁後に「期日前投票のお知らせや最後のお願い」を携帯メールに公式配信できることの意味は大きい。

選挙日前日に有権者に候補者のユニークな顔画像付お願いメールが届けば話題を喚起することが出来るだろう。その結果として、投票率の向上にもつながる効果も期待できる。各選挙事務所はメールを利用した様々な選挙戦の発展のインパクトに対応する必要性が生じることになる。たとえば、ビラのバラマキや電話作戦と同様に、メールの一斉送信が明らかに分かるメールを送ればスパム扱いされるのも人情。送付先相手の細かなプロフィールに合わせたメールのひな形の用意も必須だ。

その次に使えそうなツールは、「Twitter」である。Twitterの最大のポイントは「口語表現であること」にある。Twitterによるつぶやきは、「一度も会ったことも無い人」と知り合いであるような「感情的な錯覚」を起こさせる効果がある。そのため、選挙期間中のリアルな情報発信は「候補者の感情」の発信として、多くのフォロワーの気持ちを揺り動かすことにつながる。

過去にも何度かSNSを活用した選挙PRを実践したことがあるが、選挙当日のボランティアスタッフを全てネット経由で集めることも出来た。この方法による運動員・ボランティア調達は口語表現による日記掲載を数カ月に渡って展開した成果であった。TwitterはSNSよりも感情に訴えかける敷居の低いツールと捉えた場合、社会的なブームとしての選挙運動を演出できる可能性があるかもしれない。

ただし、候補者が一日中携帯電話からtwitterを弄っている姿は有権者から見て見苦しいため、運動員の一人が代理で更新するなどの運用上の課題をクリアする必要がある。

一方、実はほとんど意味がないだろうものがHP・ブログ更新だ。

わざと炎上させるような燃料を投下しない限り、選挙期間中の更新内容は「ふーん」という程度のものになる。これはHP・ブログ更新は不特定多数に向けられた文語表現の事実報告が大半を占めているケースが多いからだ。

文語表現は人間の理性に訴えかけるものであり、有権者の感情が重視される現代の選挙との相性は良いとは言えない。HPで最もインパクトがある要素は「トップページのデザイン」だが、これは更新の有無とは何ら関係ない。

ただし、「有権者の声を日々更新・掲載出来る仕組みを作ってビジュアル的にうまく打ち出す」、「動画を通じて有権者との質疑応答をリアルタイムで行う」など、目で見てパッと分かる要素を強化したHPは話題性があるために一定の成果を生み出す可能性がある。

ネット選挙が解禁された場合、有権者と候補者がネット上で政策的な意見交換を行い、しっかりとした投票判断が出来るようになるという意見もある。

しかし、ネット選挙解禁は政策型選挙としてのマニフェスト選挙の観点から見てもあまり意味があるように思えない。多くの場合、マニフェストは「選挙期間前の新聞発表・TV討論会」によるイメージ・政策の浸透という側面に重点が置かれている。一度に多くの有権者に向けて発信される情報媒体として新聞・TVは依然として強力だからだ。

これらのメディアを通じて選挙争点を定義し、選挙全体の趨勢を左右することを狙うことは選挙の定石である。そのため、ネット上でのマニフェストの細部に関する議論が展開されることは、選挙事務所側が設定した選挙争点を逸脱する可能性が高いため、選挙事務所としては積極的に対応するインセンティブは少ない。悲しいかな、「権威の無いインテリは選挙を左右する票を生まない」という冷めた選挙の現実がそこにある。

最後に、ネット選挙はまともにやろうと思えば、ヒト・モノ・カネ・情報を馬鹿にならない量ほど必要とすることにも触れておきたい。

当たり前だが、多くの候補者はネット選挙解禁によって今までの選挙活動を行わなくなるわけではない。むしろ、新たなノウハウや設備投資が必要となるため、秘書が片手間でやっていたネット対応では話にならなくなるだろう。地上戦スタッフ+ネット対応スタッフという体制を整えることが求められることで、候補者・選挙事務所の負担は確実に増すはずだ。全体の選挙戦略上にネットの活用方法をしっかりと位置付けて活用しなくては、ネット選挙解禁はほとんど社会的インパクトを与えないだろう。

私は有権者への情報発信ツールは「多ければ多いほうが民主主義のために良い」と考えているため、ネット選挙解禁には賛成ではある。しかし、選挙事務所の実態は理想論とは程遠く、机上の空論ではない現場視点のネット選挙解禁議論がもっと盛んになることが望ましいだろう。

| Trackback ( )

|

ここのところ、議会を励ます報道、議会を改革しようという報道、それが目立つように思う。

それらのいくつかを記録してあるので、今日のブログの後半に。

前半は、昨日と今日、名古屋で開いている議員の勉強会、

「M&T企画/議員と市民の勉強会」の第3回(2月6日7日) のこと。

昨年の8月、11月と続いて、今回が今年度の3回目の講座。

最後になるので、いつもは夜8時までの講座のところ、

昨日は20分3回の休憩を10分3回に縮めて「30分」早く終わって、名古屋の「栄」に出かけて懇親会。

ともかく講師のこちらとしては、

議員という仕事は常に現場でたたかう特性が著しいから、

できるだけ即応的に使えるように、データをそろえたり、

そもそも、そのデータの利用の仕方を伝えたり・・・・そんなつもりで組み立てている。

(この講座の関連のエントリーは次)

2009年5月23日ブログ

⇒ ◆議員と市民の勉強会/参加者募集中/無党派・市民派

2009年8月8日ブログ

⇒ ◆議員の勉強会/活発な議会を

2009年11月8日ブログ

⇒ ◆カンヅメでの勉強会/「議員の仕事・市民の仕事~まちをかえるのはあなた」

一昨年・2008年度の講座の一部は、 2008年7月22日ブログ

⇒ ◆「議員としてのスキルアップの連続講座」のご案内

これらの活動はいずれも、活発な議員活動による「活発な議会」を期待してのこと。

人気ブログランキング→→ ←←ワン・クリック10点 ←←ワン・クリック10点

8位あたり

2009年度「M&T企画/議員と市民の勉強会」

テーマ《議員の仕事・市民の仕事~まちをかえるのはあなた》

第3回テーマ「予算の見方、市民派議員としての切り口」

日時:2月6日(土)13時~7日(日) 12時 会場:ウイルあいち

《スケジュール・内容の詳細》

13:00~13:10 みどり 全体説明 ガイダンス

【セッション1】 13:10~15:40

1.12月議会の「一般質問」と「議案質疑」を「事後評価」する

●「事後評価」とはなにか/「事後評価」はなぜ必要か-レクチャー

●12月議会での「一般質問と議案質疑」の「事後評価」

あなたの一般質問・本会議質疑は何点?/獲得目標に届いたか

★課題-4 12月議会での「一般質問」の事後評価

★課題-5 12月議会での本会議での議案「質疑」の事後評価

全体のコメント

2.本会議質疑と一般質問をつかいこなすために

●過去5回の本会議でのアンケートより

●テーマ「本会議での質疑・一般質問はなぜ必要なのか」

・問題提起 「なぜ本会議で質疑・一般質問ができないのか」

・ディスカッション

【セッション2】15:50~17:50

3月の予算議会を前に/予算とはなにか/政策的な観点から~総論/予算の基本、予算審議の流れ/予算編成過程の情報の利用/予算関連の状況の理解と切り口

●3月の予算議会を前に/予算とはなにか/政策的な観点から~総論

●予算の基本と総論

★ 固定的なこと

予算の法令での位置づけ、分類/

予算書/

その自治体の規則や原則

中間的なこと

予算編成の時系列という原則。

査定というシステム

流動的・個別的なこと

役所内での予算編成方針、通知

姿勢=編成過程の情報公開=

住民参加=議会の位置づけ

★ 予算関連の状況の理解と切り口

切り口 もろもろ

前年のデータや質疑との比較も

観点 手法

発言力を高める工夫(与党、会派などでなく)

一般論として、答弁する相手の立場でみてみる

質疑、一般質問

★ 予算案を実地に即して検討する

大枠でみる

決算書を利用する

具体的な部分

★ 予算編成過程の情報公開の自治体ごとの状況、そのことの自己認識

公開文書や情報を活用する。

資料の見方、使い方

【セッション3】18:00~19:30

予算議会に向けて「一般質問」を組み立てる/

取り組みたい事業に関する論点や手法

●予算議会に向けて「一般質問」を組み立てる

全体のコメント・ディスカッション

★課題-3 予算議会で取り組みたい一般質問のうち、

今まで手をつけていないテーマについて

「一般質問」を組み立てて提出する

(一日目終了 19時30分)

2月7日(日) 【セッション4】9:00~11:40

情報公開を進めるために/住民監査請求の実際/現場で使える直接民主主義の手法

● あなたの自治体の情報公開度を高めるために (60分)

予算編成過程の情報公開の自治体ごとの状況

類型別の問題点の整理

想定される非公開理由の列記

意思形成過程、行政運営の判例

特定(性)と「文書」の解釈、

他市の例(データ) 札幌、堺、北九州・・

情報公開の処分は請求時点が基準点。

その時点の非開示を争う

異議申し立てをして開く

非公開処分取消訴訟で開く

必要に応じてオプションで

● 住民監査請求の実際(90分)

制度の概要の理解。いつでも出せる程度の準備。議会の質疑、質問の次に位置づけ

個別課題ごとに。 複雑なテーマはオプションで再検討

● 現場で使える直接民主主義の手法 各手法の再確認。使うタイミングと組合わせ

11:40~12:00 M&T/参加者 まとめ

13:00から15:00 【オプション講座】

テーマ「わたしが議員として抱える問題」について、解決方法をアドバイスします。

●当日の持ち物(文献などは必需。必ず各自事前に入手してお持ちください)●

今年度の予算書をかならずお持ちください。

(A)『予算の見方・つくり方』(学陽書房)

(B)『地方自治小六法』程度の辞書

(C)『議員必携』(学陽書房)

(D)『市民派議員になるための本』(学陽書房)

今年度の連続3回の講座の最終なので、夜は会費制の懇親会をすることになった・・・・・

魚菜 CUISINE 貢 おすすめ料理

驚異★120種飲み放題!

|

・・・・・・・・・・・・・・

●第2部 つくる、考える

(1)討議の力<上>学校移転素案と闘う

河北新報 2010/01/06

全国の議会人に注目される議会が東北にある。会津若松市議会。真正面から政策に挑み、議会改革の最先端を走る。「住民から課された役割は何か」を突き詰める作業が、始まりだった。同じようにして東北各地の議会が後に続く。第2部のテーマは「つくる、考える」。議会は本来、多様な意見が集う「討論の広場」だ。自由で快活な討議を通じて、地域社会を設計しようという試みが始まっている。(地方議会取材班)=8回続き

<再編案を否定>

昨年12月17日の定例会最終日。会津若松市議会は異例の決議案を可決した。

「市の構想は問題を多く抱えている。再考が必要だ」

新年度の市の看板施策となる公共施設の再編案を、真っ向から否定した。提出議員代表の浅田誠さん(60)は決議文を読み上げ、こう結んだ。「市民への説明責任を果たすため、議会の機関意思を表明する」

<団地も老朽化>

・・・

<ゴールに着く>

・・・

●【特集・下】地方議会改革の展望/法政大教授 広瀬克哉氏/住民代表原点回帰へ

河北新報 2010.1.6

<国政に戸惑い>

国政の政権交代により、政治主導の政府運営がスタートした。さまざまな手続きや意思決定について、これまでとは違う政治家と官僚の役割分担を目指して、新しい試みが展開されている。中でも、事業仕分けなどは内容、形式についての是非はともかくとして、公開の場で議論によって政策の是非を判断していくことの重要性について、あらためて確認する機会になったのではないだろうか。

このような国政の急展開に直面して、多くの地方議会は、国政への陳情、要望をどこに持っていけばいいのかなど、これまでのやり方が通用しなくなったと対応に戸惑っているばかりのように見える。そして、公開の場で議論をしながら政策の選択をしていくという国政の新しいスタイルの前で、地方議会の「役割のなさ」が際立ってしまっているのが現状ではないか。

だが、そんな多数派の現状とは異なり、まだまだ少数ではあるが、新しいスタイルの議会活動に取り組み始めた地方議会も登場している。

・・・・

<憲法的な中身>

いま広がってきている議会改革の流れの先頭を切るのが、北海道栗山町議会である。2006年5月に議会基本条例を制定した。同名の条例は以前にも存在したが、議会への町民参加をはじめ、自治体の主権者である住民と、町長、町議会という二つの代表機関の関係を整理して、自治の運営方法の基本を定めた「憲法的」な条例としては全国初である。

議員同士の自由な討議の重視、町民が参加できる公開の意見交換の場の設定、議会が説明責任を果たす議会報告会の開催など、この条例にはそれまでの一般的な地方議会の在り方を大きく変えていく要素が含まれていた。そして地方議会を「討論の広場」と分かりやすい言葉で明確に位置づけたことは、それまでの地方議会の在り方に閉塞(へいそく)感や限界を感じていた全国の議会関係者の背中を強く押すことになった。09年12月までに、全国83の自治体で議会基本条例が制定されるに至っている。

その後栗山町では、議会が基本構想議会案を用意して、市民公募の委員を含む総合計画審議会と本会議場で対話をして総合計画を策定するなど、それまでとは違った議会活動が次々に展開されている。

・・・・・・・

●(4)結束する10人/小所帯、運動量で補う

河北 2010/01/09

<町長から反問>

議員も首長も互いに原稿を棒読みするだけ。地方議会の現状を前鳥取県知事の片山善博さんは「学芸会」と嘆いた。が、山形県三川町議会は、まるで違う。

「議長、反問お願いします」

昨年12月定例会。議員の一般質問を遮って町長の阿部誠さん(57)が手を挙げた。「議員にお尋ねします。住民参加のあるべき姿とは何か?」

阿部さんはその後も手を挙げては、「議員の考える税収安定策とは?」「事業を廃止する基準はどこに置くべきか?」と質問を繰り出した。議員も町内会活動の活性化策や観光施設の有効利用など持論を展開、堂々受けて立つ。議員と町長の真剣勝負に議場が沸いた。

三川町議会は2年前、町長が議員に逆質問できる「反問権」を設けた。「せっかく議会が与えてくれた権利。使わないのはもったいない」。阿部さんの口ぶりは、議会との問答を楽しんでいるふうでもあった。

<閉会中も討論>

定例会が終わって1週間後、今度は議長の成田光雄さん(59)と副議長の佐藤政弥さん(67)が町長室に乗り込んだ。議会がつくった「21年度提言書」を手渡すためだ。2人は「文書による回答を」と迫った。

政策提言は、三川町議会の根幹だ。昨年は町の基本計画の検証に丸1年を費やした。議会が閉会中も、常任委員会ごとに研修、視察、課題整理、討論を重ねた。

議会の独り善がりにならないよう、町内3カ所で報告会を開いて住民の意見を聴き、町内会長たちとも懇談した。最後は全員で文言を練った。

出来上がった提言書は、町職員が町内会と行政の橋渡しをする制度について「十分機能していない」と指摘し、ニュータウン世帯の町内会離れには「新たな自治会の育成が急務」と提案した。

こうした活動を三川町議会は、県内最少の10人の議員でこなす。三つある常任委員会は、1人が二つを掛け持ちする。

加えて9月定例会では、住民が傍聴しやすいようにと夜間議会を開く。定例会前には毎回、一般質問の内容をチラシにして町内に配布する。

・・・

●(8完)男女共同参画/主婦感覚 課題を拾う

河北新報(2010/01/25)

<手弁当で200回>

1本の条例がまちに新風を吹き込んでいる。

昨年12月18日、宮城県柴田町議会が可決した「住民自治によるまちづくり基本条例」。

素案をまとめたのは町の公募に応じた約50人の住民。1年9カ月にわたり、手弁当で議論した回数は200回を超える。条例にはその総意がはっきりと示された。

「まちづくりの基本は情報の公開、共有」

「主役は住民です」

住民たちは4月1日の施行に向け、条例を使った活動の準備に入った。

条例づくりで先を越された形の議会も、住民の声に耳を傾け、政策立案へと踏み出そうとしている。議長の我妻弘国さん(68)は「まちづくり条例の効果は大きい。住民の動きはきっと活発になる。議会が何もしなければ、取り残されてしまう」と強調する。

議会がまちづくり条例案を審議するのは2回目だった。住民たちの素案がまとまったのが2008年8月。町はこれを条例案に仕上げ、昨年2月の定例会に提出した。だが、3月に町議選を控えていた議会は突っ込んだ議論をしないまま、否決した。

町議選で新人6人が当選し、議員が入れ替わった。9月定例会で町の再提案を受け、議会は特別委員会を設置。8人の委員が条例案を1行ずつ検討し、条文を分かりやすく修正した上での可決だった。

我妻さんは「ようやく議事機関としての議会の役割を果たせた。ここから住民との距離を縮めていきたい」と語る。

<子育てに共感>

歩みは既に始まっている。

昨年11月、町内6カ所であった住民と議会の懇談会。町保健センターには約20人が集まり、その半数を女性が占めた。どこの議会でも、懇談会の呼び掛けに応えるのは男性がほとんどだが、柴田町はテーマを設けることで女性の参加を促す。

3年目の昨年は「子育てしやすいまちづくり」。参加者からは保育園、公園など環境の充実を求める声が相次いだ。課題解決への期待と、耳を傾けようとする議会への共感が会場に満ちた。

参加者の加藤るみさん(47)は「議会は年配の人たち、男性のものと決めつけ、関心を示さない若者、女性が多い。町の将来のためにも、こうした話し合いが必要だ」と議会の歩み寄りを歓迎する。

新人議員の平間奈緒美さん(40)は「普通の主婦の自分が議員として聞き役に回ることで、議会が身近になるのでは」と感じたという。

<女性比率33%>

柴田町議会にはもう一つ特徴がある。女性の比率が東北の議会で最も高い。18人中6人で33.3%。人数では仙台市議会の10人が最多だが、60人の全議員に占める割合は16.7%。全国の地方議会平均は10.6%(08年12月末現在)にとどまる。

その女性議員たちが今月、住民と連携して新たな条例の検討を始める。町が1998年、県内の市町村では真っ先に宣言した「男女共同参画都市」を推進するための条例だ。

議員の森淑子さん(63)は「話し合いを通じて、男女間の相互理解の大切さを町内に広げたい」と願う。

議会と住民による「まちづくり」が動きだす。(地方議会取材班)

●威厳とオキテ 奥の院(上)

河北新報 2010/01/25

◆権威の失墜

◎ダメ議員/住民団体が「仕分け」

東京で昨年末にあった「開かれた議会をめざす会」のシンポジウムで、首都圏で地方議会ウオッチを続けている住民4団体が「ダメ議員トップ3」を「仕分け」した。各団体の辛口批評に参加した議員からは「そんな議員を選んだ有権者の責任はどうなるのか」と反論も。議会の権威をおとしめるのはダメ議員? それとも選んでしまった有権者?

◇相模原市議会をよくする会(神奈川県)

(1)職員の代筆を朗読する議員

(2)行政執行を審査する意欲のない議員

(3)財政や税制に習熟していない議員

◇くにたち市議会を見ていく会(東京都)

(1)「自分が住民の代表だから」と公言して住民参加を妨げる議員

(2)自分の言うことが絶対正しいと信じて聞く耳を持たない議員

(3)単に人がいいだけの議員

◇多摩市議会ウオッチングの会(東京都)

(1)部分の最適化に目を奪われて全体の最適化を考えられない議員

(2)政策の専門分野を持たない議員

(3)信念を貫けない風見鶏議員

◇えびな市民オンブズマン(神奈川県)

(1)議員の器でない議員

(2)首長や職員におべっかを使う議員

(3)自分の考えではなく文章を朗読する議員

| Trackback ( )

|

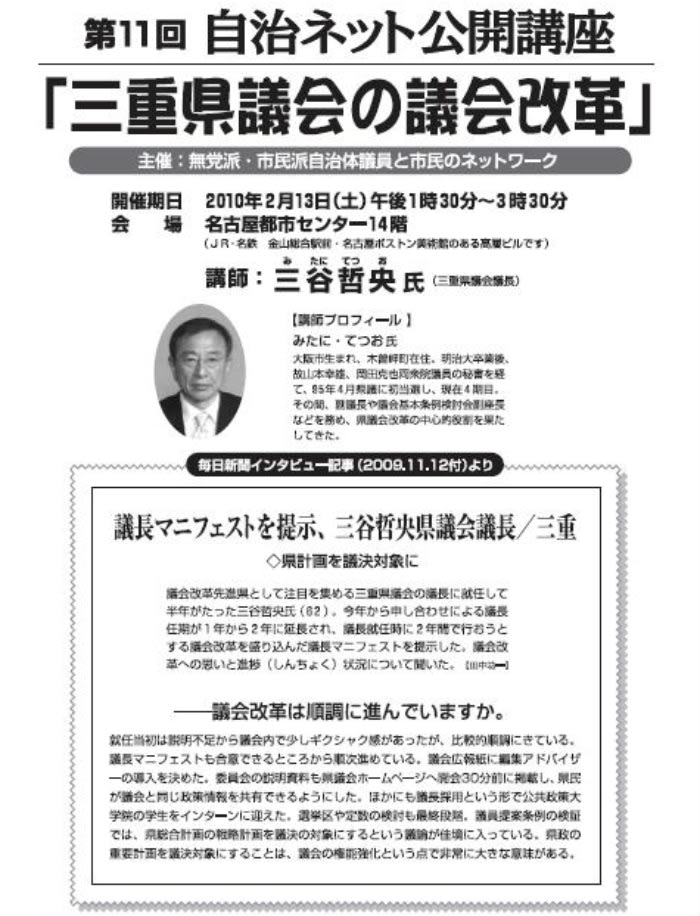

自治ネットでは、来る2月13日(土)に名古屋市内で公開講座を開催。

「三重県議会議長 三谷哲央氏」にお越しいただき、

「三重県議会の議会改革」についての講演と話し合いを行います。

県議会としては、全国のもっとも先端をいく三重県議会、その牽引役のお話は、さぞ、興味深いことと今から楽しみです。

きょうは、そのご案内です。

どなたでも参加できます。参加費は無料。

転載・転送大歓迎です。

●主催する 自治ネットとは、 無党派・市民派 自治体議員と市民のネットワーク/公式ページ

自治ネットについて ⇒ 「無党派市民派・自治体議員と市民のネットワーク」とは

●人数は一桁と少数ですが、活動は頑張ってます。

自治ネットの最近の活動は、今日のブログ末に紹介しました。

人気ブログランキング→→ ←←ワン・クリック10点 ←←ワン・クリック10点

8位、9位あたり

チラシ印刷用 PDF A4版1ページ 459KB

第11回自治ネット公開講座

主催:無党派・市民派自治体議員と市民のネットワーク

講師 三重県議会議長 三谷哲央氏

テーマ 三重県議会の議会改革

参加無料 (申込不要 直接会場へお越しください)

日時2010年 2月13日(土)

午後1時30分~3時30分

会場 名古屋都市センター14階

(JR・名鉄 金山総合駅前・名古屋ボストン美術館のある高層ビルです)

講師プロフィール

みたに・てつお氏 大阪市生まれ、木曽岬町在住。明治大卒業後、故山本幸雄、岡田克也両衆院議員の秘書を経て、95年4月県議に初当選し、現在4期目。その間、副議長や議会基本条例検討会副座長などを務め、県議会改革の中心的役割を果たしてきた。

毎日新聞インタビュー記事(2009.11.12付)より

議長マニフェストを提示、三谷哲央県議会議長 /三重

◇県計画を議決対象に

議会改革先進県として注目を集める三重県議会の議長に就任して半年がたった三谷哲央氏(62)。今年から申し合わせによる議長任期が1年から2年に延長され、議長就任時に2年間で行おうとする議会改革を盛り込んだ議長マニフェストを提示した。議会改革への思いと進捗(しんちょく)状況について聞いた。【田中功一】

--議会改革は順調に進んでいますか。

就任当初は説明不足から議会内で少しギクシャク感があったが、比較的順調にきている。 議長マニフェストも合意できるところから順次進めている。議会広報紙に編集アドバイザーの導入を決めた。委員会の説明資料も県議会ホームページへ開会30分前に掲載し、県民が議会と同じ政策情報を共有できるようにした。ほかにも議長採用という形で公共政策大学院の学生をインターンに迎えた。選挙区や定数の検討も最終段階。議員提案条例の検証では、県総合計画の戦略計画を議決の対象にするという議論が佳境に入っている。県政の重要計画を議決対象にすることは、議会の権能強化という点で非常に大きな意味がある。

【問い合わせ】自治ネット代表 海住恒幸(松阪市議) 090(7855)1750

メール kaiju_jichinet@yahoo.ne.jp |

●そこが聞きたい 議長マニフェストを提示、三谷哲央県議会議長 /三重

上記の新聞データが消えたので『Googleのキャッシュ』から 毎日新聞 2009年11月12日

毎日新聞 2009年11月12日 (上記のチラシのつづき)

--戦略計画を議決対象にすることについては、地方自治法に定められた知事の予算編成権や予算提出権を拘束すると、知事は強く反発しています。

知事は、地方自治法の自分に都合のいいところだけをつまみ食いしている。地方自治法は執行機関に対し、議会の議決に基づく事務を誠実に行う義務も定めている。

--県が進める新県立博物館整備や県立病院改革についても議論になっています。

新博物館は、基本計画は認めたが建設そのものは認めたわけではない。最終的に建設予算が議案として出てくるので、これに向けて議論を深めていけばいい。

県立病院改革は、24日に発表される可能性詳細調査の概要を聞いて決める話だが、性格の異なる四つの病院についてワンパッケージで改革方針を示すというのは無理がある。個別に対応した方がいい。例えば、志摩病院は早くしないと地域医療が崩壊する可能性があるが、一志病院は地元の意見と県の方針がかなり食い違っているので、少し時間をかけてもいいのではないか。

--残りの任期で、どんな改革を。

従来は事務局が行っている議会予算要求に議会が直接かかわり、「こんなことをするのでこれだけの予算がいる」と要求できないかと思っている。また、全国都道府県議長会で副会長になったので、議員の身分の問題など地方自治法改正に伴うような議論にも参加させてもらいたい。

==============

■人物略歴 ◇みたに・てつお

大阪市生まれ、木曽岬町在住。明治大卒業後、故山本幸雄、岡田克也両衆院議員の秘書を経て、95年4月県議に初当選し、現在4期目。その間、副議長や議会基本条例検討会副座長などを務め、県議会改革の中心的役割を果たしてきた。妻と長女、長男の4人家族。

(関連情報 2007年1月28日のこのブログ)

⇒ ◆三重県議会も基本条例可決

三重県議会の公式Webページ から

三重県議会基本条例の概要

「三重県議会基本条例」は、議員提出議案として平成18年第4回定例会に提出し、議会運営委員会での審査の後、12月20日の本会議において、全会一致をもって可決しました。

三重県議会では、分権時代を先導する議会を目指して、積極的に議会改革に取り組んできましたが、これまでの取り組みを後戻りさせることなく、さらなる改革に取り組むことを決意し、この条例を制定したものです。なお、議会基本条例の制定は、全国の都道府県では初めてです。

この条例の概要については、第1に、議会の基本理念および基本方針を定め、議会の役割を明らかにし、県民の負託に的確に応えることにより、県民福祉の向上と県勢の伸展に寄与することを目的としています。

第2に、議員の責務および活動原則、議会運営の原則などを定め、議員は議会活動を通じて県民の負託に応えるものとするとともに、議会はその機能が十分に発揮できるよう、円滑かつ効率的な運営に努め、合議制の機関である議会の役割を果たさなければならないとしています。

第3に、議会と知事等との関係については、二元代表制の下、議会は知事等と常に緊張ある関係を構築し、知事等との立場および権能の違いをふまえ、議会活動を行わなければならないものとしています。

第4に、議会は、その有する監視・評価機能、政策立案機能の強化を図るため、附属機関などを設置することができるとするとともに、積極的に議員相互間の討議に努めるものとしています。

第5に、議会と県民との関係について、議会は、県民の意向を議会活動に反映することができるよう、県民の参画する機会の確保に努めるものとし、広聴広報機能の充実を図るとともに、委員会の公開などを行うこととしています。

その他、議会改革推進会議の設置などによる議会改革の推進、議員の政治倫理の確保、議会事務局の機能強化などについて規定しています。

なお、この条例について、議会は、県民の意見や社会情勢の変化などを勘案し、必要があると認めるときは検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずることとしています。

可決した三重県議会基本条例

「三重県議会基本条例(素案)」に対する意見募集の結果概要

議会改革についてまとめた冊子「分権時代を先導する議会を目指して」はこちらからご覧いただけます。 |

●諮問会議で議会改革を検証 全国初、三重県議会に設置

サンケイ 2009.3.23 11:18

三重県議会は23日、外部の有識者などで構成する付属機関「議会改革諮問会議」の設置条例案を可決した。

議会改革を第三者の観点から評価、検証するのが狙い。萩野虔一県議会議長は「質の高い議会改革に取り組んでいくためには外部の意見が必要」と意義を強調している。

県議会事務局によると、地方議会が議会改革のチェックのために付属機関を設けるのは全国初。会議の答申に拘束力はないが、改革に向けた議会の積極姿勢を示すものとして注目される。

諮問会議は5人以内の委員で構成され、現県議が任期満了を迎える平成23年4月まで試行的に設置する。県議会は、必要に応じ政策提言など議会の機能や議会改革について諮問。会議は調査や審議を重ねた上で意見を答申する。

●県議会改革検証へ「付属機関設置を」

2009年2月3日 読売新聞

議長が意向、総務省は否定的

萩野虔一・県議会議長は2日の定例記者会見で、これまでの議会改革の成果と課題を検証するため、有識者による付属機関を設置する考えを示した。県議会事務局によると、付属機関の設置は全国初の試みという。総務省は「地方自治法に設置の根拠となる規定がない」などと否定的な見解を示している。

県議会は2006年12月に都道府県初の県議会基本条例を制定。昨年は定例議会を年4回(会期計106日)から年2回(同240日)にして審議を柔軟に行えるようにするなど、議会改革を進めてきた。

付属機関は「議会活動諮問会議(仮称)」とし、これまでの改革を外部の有識者(3~5人)が評価し、その意見を「より質の高い議会改革」に反映させるのが目的という。

すでに県議会の各会派で構成する議会改革推進会議で検討を始めており、萩野議長は会見で、「地方自治法の解釈権は総務省にだけあるのではない。我々の解釈では法に抵触するものではない」と述べた。議長の改選が行われる5月までに条例案を議員提案し、設置を目指すとしている。

PDF 第1回 三重県議会改革諮問会議(概要)

第1回 三重県議会改革諮問会議(概要)

平成21年10月10日(土)13:00~

ホテルグリーンパーク津6階「藤・萩の間」

1.議長あいさつ

(三谷議長)

今日は、大変お忙しい中、ご参加を賜りまして、本当にありがとうございます。

この会議は、今日まで積み上げてきた議会改革の中身を検証し、そして次の大きな改革へ向けての第一歩になればという目的で設置をさせていただきました。

議会側で附属機関をつくるということは、自治法でも様々な議論のあるところですが、平成18年12月に制定の議会基本条例第12条で、附属機関の設置を明記いたしました。その附属機関の事実上の第1回の会合が、この会議でございまして、非常に重要な意義があると思っています。この諮問会議の議論が大きな実りになって、新たな議会改革へ結実していくことを多いに期待し、冒頭のご挨拶に代えさせていただきます。

2.委員の委嘱、会長の選任

(司会者)

本日、皆様方の・・・

3.諮 問

(司会者)

次に、江藤諮問会議会長に対しまして、三重県議会三谷議長から諮問書をお渡しさせていただきます。(・・省略・・)

<諮問書を三谷議長から江藤会長へ交付>

4.審 議

(1)諮問会議の進め方について

・・・・

(2)三重県における議会改革の現状について

・・・・

(3)全国における議会改革の議論の概要について

・・・

(以下、リンク先をどうぞ) |

●自治ネットの最近の活動から●

2007年1月24日

◆議会基本条例を制定した北海道・栗山町の議長の講演会。2月10日(土)・名古屋

2008年8月17日

◆公開講座 「市民自治・・・我々はどう考え どう行動するのか」 福嶋浩彦氏(千葉県我孫子市・前市長)

2009年7月28日

◆愛知県高浜市・森貞述市長の講演会・「まちづくりの原点」

2009年8月22日

◆速報ブログに挑戦/今日は名古屋で愛知県高浜市・森貞述市長の講演会

2009年10月25日

◆秋の合宿/三重県大台町・奥伊勢フォレストピア

2009年12月18日

◆議員視察・公募開始/兵庫県加西市/昨年は数日で定員に/今回は来る1月12日13日

| Trackback ( )

|

昨日から、兵庫県川西市に来ている。

自治ネット(無党派・市民派 自治体議員と市民のネットワーク)の毎年恒例の自治体視察。

この視察のことは、以前のブログに書いた。

(2009年12月18日ブログ ◆議員視察・公募開始/兵庫県加西市/1月12日13日)

このブログで、今日の会議内容などを再掲し、

視察報告は、メンバーがそれぞれブログなどに書くと思うのでまた改めて。

なお、自治ネットは、2月13日(土)には名古屋で、

全国の都道府県議会の最先端を走る「三重県議会の議長」の講演会を企画している。

このことは、近いうちに詳しく紹介することになる。

今日のブログは、別の議員向けの勉強会のことを載せる。

もう、何も続けていること、今年度最後の

「M&T企画/議員と市民の勉強会」の第3回(2月6日7日)の参加者追加募集のこと。

参加者に若干の余裕があるので紹介する。

(この講座の関連のエントリーは次)

2009年5月23日ブログ

⇒ ◆議員と市民の勉強会/参加者募集中/無党派・市民派

2009年11月8日ブログ

⇒ ◆カンヅメでの勉強会/「議員の仕事・市民の仕事~まちをかえるのはあなた」

2009年8月8日ブログ

⇒ ◆議員の勉強会/活発な議会を

一昨年・2008年度の講座の一部は、 2008年7月22日ブログ

⇒ ◆「議員としてのスキルアップの連続講座」のご案内

これらの活動はいずれも、活発な議員活動による「活発な議会」を期待してのこと。

ちょうど、1月10日の毎日新聞の社説がとても面白かったので、このブログの最後に紹介して、考える材料にしたい。

「毎日新聞/社説:2010再建の年 地域主権 地方議会も変化の時だ」

人気ブログランキング→→ ←←ワン・クリック10点 ←←ワン・クリック10点

8位から10位あたり

2010-01-06 15:20:35 みどりの一期一会

第3回「M&T企画/議員と市民の勉強会」

テーマ「予算の見方、市民派議員としての切り口」 のお知らせ

第3回「M&T企画/議員と市民の勉強会」開催について 2009.1.6 寺町みどり&ともまさ

2月6日(土)~7日(日) の一泊二日の日程で、ウィルあいち(名古屋市)にて、

2009年度第3回「M&T企画/議員と市民の勉強会」を開催します。

第3回のテーマは、「予算の見方、市民派議員としての切り口」です。

次年度は統一選直前で「選挙講座」を主として開催しますので、「予算」を重点とする勉強会は、今回が最後となります。

「議員と市民の勉強会」は、参加型の実践的な講座で参加者のニーズにあわせた、少人数のカスタムメイドの講座です。

参加者はリクエストされた「課題」(と「持ち物」)をクリアすることを条件としていますので、かならず期日までに課題を提出していただくことが、参加の条件です。

皆さんから届いた課題のファイルを元に、さらに講師側で勉強会の内容および日程の詳細を詰めます。

課題の提出期限は、1月31日(日) です。

今回は連続講座の最終回となり、内容も課題もステップアップして複雑になりますので、課題を準備することによって当日のレクチャーが理解できるように構成してあります。

2月の勉強会に向けて、講師のふたりが「課題」を作成し、参加者のみなさんには、今日の午前中に、ファーマット等をお送りしたところです。

つきましては、参加者の受け入れに若干の余裕がありますので、第3回勉強会に

参加を希望される方は、みどりまで、お電話でご連絡ください(説明が必要なので

メールは不可)。

初めての方は、所定の「誓約書」を提出していただいた上で、課題をクリアすることが必要なので、参加を希望される方は、至急、お電話ください。

日程および課題は、以下のようです。

参加が確定した方には、個別に詳細なフォーマットをお送りします。

----------------------------------------------------------------

◆第3回 「M&T企画/議員と市民の勉強会」

2010年 2月6日(土)13時~7日(日) 12時

テーマ「予算の見方、市民派議員としての切り口」

1.3月の予算議会を前に/予算の基本、予算審議の流れ

2.予算関連の状況の理解と切り口/取り組みたい事務事業に関する論点や手法

3.一般質問と議案質疑を「事後評価」する/予算議会に向けて「一般質問」を組み立てる。

4.住民監査請求の実際(第2回のときに課題の説明)/現場で使える直接民主主義の手法

●第3回に向けての課題一覧表●

( )は提出者。=いずれも所定のフォーマットに記入のこと。

★課題-1(ともまさ) あなたのまちの予算策定過程の資料の情報公開請求の結果を整理して回答

★課題-2(ともまさ) 住民監査請求の仕立て方=議論の別のチカラをつける

★課題-3(みどり) 予算議会で取り組みたい一般質問のうち、今まで手をつけていないテーマについて「一般質問」を組み立てて提出する

★課題-4(みどり) 12月議会での「一般質問」の事後評価

★課題-5(みどり) 12月議会本会議での議案「質疑」の事後評価

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

●当日の持ち物(文献などは必需。必ず各自、事前に入手してお持ちください)●

(A)『予算の見方・つくり方』(学陽書房)

(B)『地方自治小六法』程度の辞書

(C)『議員必携』(学陽書房)

(D)『市民派議員になるための本』(学陽書房)

※第3回勉強会は、今年度最後の企画なので、1日目終了後の夕食は、

名古屋市内で懇親会をする予定で日程調整しています。

-----------------------------------------------------------------

定員に若干の余裕がありますので、参加したい方はご連絡ください。

とはいえ、「ハードな勉強会」と言われていますので、そのつもりで。 |

●視察参加者を公募します 2010年1月12・13日実施

視察参加者を公募します 2010年1月12・13日実施

受付〆切りました。お問い合わせ&ご応募ありがとうございました(2009.12.26追記)

自治ネット恒例!冬の視察

今回のテーマは「PPP(公民連携=パブリック・プライベート・パートナーシップ)」。

PPPについて東洋大学と協定し取組みをすすめる加西市を訪ね、

リーダーである中川市長との懇談を含め、公民連携や市民参画について丸1日の視察研修を行います。

5回目の企画は、初回・昨年に続き、自治ネット会員外に、数名の参加者を募ります。

日程

2010年1月12日13日

内容

12日は前泊、夕食懇親会や宿泊を通し、参加者相互の情報交換

13日 朝9時から16時まで加西市役所を視察訪問

○中川市長との懇談2時間程度

○公民連携(PPP)について

○予算編成の公開

○任期付職員採用制度

○議会対応 など

参加費 2,000円

※宿泊費と現地までの交通費は各自

※加西市では視察受け入れにあたり有料とされています。

他に手土産代などの共通経費に充てさせていただきます。

集合場所・時刻

①北条鉄道 北条町駅 12日17時45分に宿泊先より迎車

②いこいの村はりま 駅集合組は18時ごろ到着予定、夕食懇親会19時から

※参加者には事前に①か②のどちらで合流するか確認させていただきます。

宿泊先

いこいの村はりま 兵庫県加西市笹倉町823-1 電話 0790-44-1750

宿泊費 9500円(1泊2食、夕食懇親会含む)

募集人数 5名程度

※政党に属さない地方議員および立候補予定者を対象とします。

※住民主体の自治や市民の視点 に立脚する方 歓迎。 |

●社説:2010再建の年 地域主権 地方議会も変化の時だ

毎日新聞 2010年1月10日

政権交代の審判が下ったさきの衆院選の直前、ひとつの法律が国会で与野党の全会一致で成立をみた。「海岸漂着物処理推進法」(略称)という、どちらかというと地味なイメージの法律だ。だが、その制定過程には大きな意義があった。

主役は、地元の海岸を汚す「海ごみ」に頭を痛めた地方議員たちだ。漂着物の多くは内陸の河川経由であることに注目した山形県酒田市議らが、自治体横断の超党派議員ネットワークを作り、対策の法整備を求めたのだ。その活動は政党を動かし、衆院解散を控えた昨年7月、海ごみの発生を抑える国や都道府県の責務を定めた新法の制定に結実した。地方議員が連携し立法を主導した、極めてまれなケースである。

◇試される自治の能力

鳩山内閣は「地域主権」を旗印に掲げている。鳩山由紀夫首相は年頭の記者会見で、その実現に取り組む意欲を強調した。従来の「地方分権」との言葉をあえて用いず、地方に権限を強力に移し、行政への住民参加を徹底したうえで、自立した自治の完成を目指す発想だ。

政権発足以降、「地域主権」への取り組みは出足の鈍さも目立った。だが、首相を議長とする「地域主権戦略会議」も、やっと発足した。国と地方の協議機関の法制化や、ヒモつき補助金を使途が自由な一括交付金に改編する作業も、今年は本格化する。脱・官僚依存に向け、中央の政治主導と、地方への権限移譲は車の両輪だ。首相が本気でこうした改革に挑む覚悟なら、支持したい。

同時に「地域主権」を目指す改革が、地方にバラ色の未来を当然のように約束するものでないことも、指摘しなければならない。自治体の「地域経営」の自由度が高まれば、それだけ成功、失敗に伴う結果責任を首長は問われ、住民の生活も大きな影響を受ける。自立を試される自治体はその受け皿にふさわしい政策の立案能力と、権力のチェック機能が求められる。

特に提起したいのは、地方議会のあり方だ。日本の地方自治は首長、地方議員ともに住民から直接選出される二元代表制を取る。つまり、双方の協調とけん制で自治を形づくる責任を共有しているのだ。

だが、実態はどうだろう。住民の多くにとって地方議会は遠い存在ではないだろうか。

自治体の定める条例など政策立案は首長が優位に立ち、多くの議会は執行部側の提案する議案が素通りし、片山善博前鳥取県知事がかつて「八百長と学芸会」と評したような審議がまかり通っている。一方で、会計検査院がこの2年間に検査した道府県市のすべてで、不正経理が発覚した。裏金などの問題が再三、指摘された中で議会の監視はいったい、どうなっていたのか。

それだけではない。ここ数年、自治体に損害を与えた首長らに住民訴訟で賠償金を支払うよう判決が出た場合、地方議会が支払い請求を放棄する議決を行い、帳消しを図るケースが相次いでいる。昨年、東京、大阪高裁はこうした議決は議決権の乱用にあたり無効、とする厳しい判決を下した。こんな事例が続くようでは、そもそも地方議会は住民と首長側のどちらを見ているのか、との疑念すら抱いてしまう。

◇人材の門戸を広げよ

もちろん、議会からも改革の波が起きている。北海道栗山町議会、三重県議会が06年に議会運営の理念とルールを定める基本条例を定め、口火を切った。条例が定めた議員同士の自由討議や住民との意見交換の活発化など、当たり前の活動をこれまで多くの議会は放置してきた。

冒頭の「海ごみ」立法も、地方議員が政策立案に目覚めつつある反映だ。地方議員や首長による意欲的な政策の取り組みを表彰している「マニフェスト大賞」への応募は例年、着実に増えている。こうした自主的な試みを、大いに歓迎したい。

変化をさらに後押しするには、地方議員に進出する人材を、より多様にすることが不可欠だ。地方行政に公共事業が占める役割は減り、住民に身近なサービスが占める比重が増している。サラリーマンや働く女性らさまざまな住民が議員として柔軟に参画できるシステムを、政府も真剣に検討すべきではないか。

たとえば、会期を通年にして毎週決まった曜日の開催としたり、議員による夜間討議を審議の基本として推進すれば、日程が障壁だった多くの人が議会に参入できるはずだ。

サラリーマンが立候補や議員活動をする際の休暇や休職、復職制度の創設も議論すべきだ。門戸を広げることで、地方議員に人材の競争が起きよう。規制が多い公職選挙法を見直し、選挙運動を自由化することも当然ながら必要だ。

地方議員に求められるのは、専門知識以上に、住民の意識をくみ上げ、地域を変える熱意とセンスだろう。地方議会への住民の信頼が高まれば、地方に権限を集中させることへの国民の理解も深まる。

鳩山内閣は、自治の原則を定める地方自治法の抜本改正も検討対象としている。まさに「地域主権」の主役として、地方議会の将来像を幅広く議論する好機である。

| Trackback ( )

|

昨日の読売新聞、配達された紙版の一面のトップは

「ネット選挙運動 解禁」の大きな見出し。

「◆解禁されれば、こんな事も◆ 」として

▽選挙期間中、HPに候補者の演説内容の動画を掲載する

▽候補者が選挙中の動きを随時、ブログに掲載する

▽民間団体が、選挙中の候補者のHPやブログを

一覧できる候補者紹介サイトを開設する

としている。

ただし、

〈1〉投票日のHP更新は認めない

〈2〉メールの送信対象は登録者に限定する

〈3〉改ざんの恐れがあるため、選挙公報はネットに掲載しない

――などの制限を加える

らしい

新聞の2面にも続きあり。

「なりすまし」や「中傷防止」策などがカギ とも。

ともかく、この数年、今か今かといわれながら「ネット選挙解禁」が延びていた。

なお、「戸別訪問」も解禁とされている。

これは、組織力や動員力のある民主党や組合に有利だからだろう。

もともと、選挙は自由なもの。

選挙は、規制の中で行うものでなく、政策などの自由な伝え合いやその評価で決めるもの。

待ち遠しい。

(このブログの関連エントリー)

2008年1月7日

⇒ ◆今年こそインターネット選挙の解禁か。伏線は昨年の参議院選挙期間中の政党のWebページの更新にも

2009年4月12日

⇒ ◆Webと選挙法の関係/インターネット選挙は公職選挙法違反か

2008年4月13日

⇒ ◆インターネットと日本の選挙/文書・図画制限の要点は簡単なこと/陣中見舞いは禁止

2009年11月5日

⇒ ◆ネット選挙運動、解禁。 公選法改正 来夏参院選にも

209年8月27日

⇒ ◆ネット選挙 民主「全面解禁」、自民「サイトのみ、メールはダメ」 /『 eデモクラシー 』の実現

人気ブログランキング→→ ←←ワン・クリック10点 ←←ワン・クリック10点

10位あたり

(どの写真もクリックすると拡大。写真右下あたりのクリックでさらに拡大)

●ネット選挙運動解禁、参院選から…民主方針 ●ネット選挙運動解禁、参院選から…民主方針

2010年1月4日03時11分 読売新聞

民主党は公職選挙法を改正し、インターネット利用や戸別訪問を解禁して選挙運動を大幅に自由化する方針を固めた。

ネット利用解禁は、1月からの通常国会に改正案を提出し、夏の参院選からの実施を目指す。戸別訪問解禁は参院選の公約に掲げ、秋以降に法改正する考えだ。

公選法は選挙運動の公平性のため、配布できる文書類をはがきやビラなどに限っている。この規定に基づき、選挙中のホームページ(HP)更新も違法な「文書図画の配布」にあたり、禁じられると解釈されている。投票を依頼する目的で有権者の自宅などを訪れる戸別訪問も買収などを防ぐために禁止されている。

これに対し、民主党では小沢幹事長らが選挙運動の自由化を主張している。政権公約(マニフェスト)選挙の定着などで選挙が政党中心に行われ、自由化が買収などにつながりにくくなったと判断している。昨年の衆院選で主要政党が選挙中にHPを更新するなど、ネット利用禁止がなし崩しになってきており、実態に即した改正を行うべきだという声も強まっている。

ネット利用は、選挙中のHP更新だけでなく、電子メール使用も可能にする全面的な解禁とする方針だ。ただ、〈1〉投票日のHP更新は認めない〈2〉メールの送信対象は登録者に限定する〈3〉改ざんの恐れがあるため、選挙公報はネットに掲載しない――などの制限を加える案が出ている。

自民党は、他人が候補者の名前をかたる「なりすまし」が容易なメールの解禁には否定的だ。民主党もなりすましや中傷の対策などをさらに検討する考えだ。

民主党は5月末までに改正案が成立すれば、参院選でネット利用を解禁できるとみている。「インターネット選挙運動解禁研究会」(田嶋要会長)で検討し、議員提案で国会に提出する構えだ。一方、戸別訪問は1925年の普通選挙法制定以来、戦後の一時期を除いて禁止されており、解禁は選挙運動の抜本的な変化につながる。民主党は与野党協議に時間がかかると見ており、ネット利用解禁を先行させる考えだ。

◆解禁されれば、こんな事も◆

▽選挙期間中、党のホームページに候補者の演説内容の動画を掲載する

▽候補者が選挙中の動きを随時、ブログに掲載する

▽民間団体が、選挙中の候補者のホームページやブログを一覧できる候補者紹介サイトを開設する

●ネット選挙運動の早期解禁、中傷防止策などカギ ●ネット選挙運動の早期解禁、中傷防止策などカギ

2010年1月4日06時06分 読売新聞

民主党が目指すインターネット利用の解禁は、選挙運動の在り方を大きく転換するものだ。有権者にとっても、有益な情報が効率よく得られるようになる。

公職選挙法の早期改正が実現するかどうかは、自民党など野党の対応が焦点となる。

民主党では「ネットを通じた政治活動は常識になっているのに、選挙の時だけ使えないのは不合理だ」という声が強く、野党時代にネット利用解禁などを盛り込んだ公選法改正案を4度も国会に提出している。2005年の衆院選の際には、当時の岡田代表の第一声をホームページ(HP)に掲載し、公選法に抵触すると指摘されて削除したこともあり、政権交代を実現した今、法改正に強い意欲を見せている。

自民党もHPの利用解禁には前向きだ。昨年の衆院選では、民主、自民両党が「投票を呼びかける選挙運動ではなく、通常の政治活動だ」という「理屈」で公示後もHPの更新を続けた。ネットが身近になり、有権者への訴えにも欠かせないという現実が浮き彫りとなったが、政党が自ら規制を形骸(けいがい)化していることに批判も出た。

ただ、自民党は、メールの利用には否定的だ。HPとは違って有権者に「送りつける」ことになるメールで、「なりすまし」や中傷が横行すれば影響が大きいというのが理由だ。

法改正の必要性が長年、指摘されながら実現しなかったのも、改正内容で民主、自民両党の足並みがそろわなかったことが大きい。自民党にはベテラン議員を中心に「ネットを利用する若者には民主党支持者が多い。民主党が改正に熱心なのは、党利党略ではないか」と警戒する声も強い。

民主党は、野党の理解が得られなくても法改正に踏み切る構えだが、夏の参院選に間に合うよう早期に実現するには、野党の協力が不可欠だ。与野党協議では、メールでのなりすましや中傷の防止策などが成否のかぎとなりそうだ。(政治部 田島大志)

●ネット選挙に賛成44% 「炎上」あると思う人は91%

アメーバ 1月02日 12時17分

コメント(8) コメントする ネットマーケティングを展開する株式会社アイシェアは、ネット選挙に関する意識調査を行った。対象は20代~40代の男女502名。

「ネット選挙」の解禁について聞いたところ、「賛成」は43.8%、「反対」は9.0%という結果となった。ただ、「賛成・反対どちらとも言えない」が47.2%いる。男性の方が賛成と答えた比率が高く、48.9%。女性は38.1%。

また、ネット選挙が解禁された場合、ネット上で候補者に関する最も知りたい情報は、「主義・主張(35.7%)」「政治公約(19.5%)」「過去の業績(16.9%)」となった。

ネット選挙において、候補者のサイトが「炎上」する可能性があると思うか聞いたところ、「とてもあると思う(47.4%)」「多くはないがあると思う(43.6%)」で合計91%だった。

●ニフティもネット選挙解禁を働きかけ

ネット選挙ドットコム 2009年12月30日 18:00

ブログサービス「ココログ」で活動を展開

ニフティ株式会社は12月24日からYahoo!JAPANが実施中のネット選挙の解禁を求める署名活動に賛同し、ブログサービスの「ココログ」を活用した活動を開始した。

この署名活動には「モバゲータウン」を運営する株式会社ディー・エヌ・エー(DeNA)やSNS「MySpace」を運営するマイスペース株式会社が賛同し、すでに活動を始めている。

ニフティでは「ココログ」にバナー「選挙をもっとネットで」を掲載し、Yahoo!JAPANの署名サイトにリンクする形で署名活動に参加するほか、話題を提供するサービスでも署名活動を展開する。

「ネットで選挙情報のやりとりできるよう期待」

署名活動開始にあたり、ニフティの今村隆代表取締役社長は

次のようにコメントしている。

インターネットサービス事業者として、多くの人に役立つ情報や技術、サービスを提供してきました。私たち国民ひとりひとりの生活にとって大切な選挙に関する情報を、インターネットを通じてやりとりできるようになることを期待しています。

●自民党:ネットに「報道番組」 会見やインタビュー動画配信

毎日新聞 2010年1月5日

自民党は日々の活動などを報道番組風に伝える動画「Jステーションニュース」を党ホームページ上に開設した。元民放アナウンサーの丸川珠代参院議員らが交代でキャスター役を担当。野党転落後、メディアへの露出がめっきり減った自民党を何とかアピールしようと、党幹部の記者会見やインタビューをニュース仕立てで配信している。

発案は小池百合子広報本部長。約5分間のニュースを週1回程度更新するほか、「政策」「活動」など五つのチャンネルで党の話題を提供する。元日配信の「永田町てんき予報」コーナーでは、「日米同盟の深化ならぬ深刻化の影響で太平洋で乱気流が発生。暴風雨にご注意ください」と今後の日米関係の悪化を「予報」した。【木下訓明】

●25歳は「第二成人式」 政治家になれる“節目”祝うイベント開催へ

サンケイ 2010.1.5 05:00

今年も成人の日が迫るなか、東京都内のNPO法人が11日、「第二成人式」と称したイベントを開催する。選挙権を取得する20歳に対し、選挙に立候補できる被選挙権を得られる「25歳」への意識を高めることで、より多くの若者が政治家を目指すことを狙ったものだ。

「第二成人式―25歳からのもっと楽しい社会貢献スタイル」を企画したのは東京都中野区でNPO代表や社会企業家らを支援する市民団体「実現ネット」。社会貢献を目指すNPOや社会的事業の多くが、実際には人材確保や資金繰りに追われている現状を指摘し、「それらのリソース不足を解決する手段のひとつが議員になること」と提案する。

しかし、「成人=選挙権」のイメージが広く浸透しているのと比べると、被選挙権への関心は決して高くない。そこで、「政治的に一人前になる『25歳という節目』」を意識させることで、政治家として自らが目指す社会貢献を実現する選択肢を周知しようと、今回のイベントを計画した。

「第二成人式」は11日午後3時半から、東京都中野区の「成人のつどい(成人式)」終了後、同じ会場の中野サンプラザで行われる。20代で初当選した現職中野区議2人が自らの体験を語り、会場からの質問にも応じる。さらに、25歳以上の来場者全員に被選挙権があることを証した「第二成人証書」が贈られる。

参加は無料、25歳でない人や政治家志望でない人も参加できる。希望者は事前に公式サイトで申し込みが必要。

●発信箱:つぶやきの世界=福島良典(ブリュッセル支局)

毎日新聞 2010年1月4日 0時16分

つぶやきが世界を変える時代がやってきた。昨年6月の大統領選挙以来、イランで広がる抗議運動。デモ隊の若者は携帯電話を口にくわえ、両手に投石用のつぶてを握る。

人々がインターネットや携帯電話でつぶやきを共有するサービス「ツイッター」。ネット版の井戸端会議や緊急連絡網のようなものだ。昨年、多くの人がつぶやいた言葉が「イラン選挙」だった。

「ネットが僕らの味方」とデモ支持のイラン人青年。ネットを使って集合の日時、場所を連絡し合い、携帯電話で撮影したデモの映像をツイッター経由で世界に発信する。

当初、選挙やり直しを求めていたデモは反体制運動の性格を強めている。抗議の矛先が向かうのは再選されたアフマディネジャド大統領よりも、最高指導者ハメネイ師だ。

イスラム体制を生んだイラン革命から今年で31年。「独裁者に死を」と叫ぶ革命後世代の若者は、現体制の抱える「非民主性」を糾弾する。

興味深いのは、反体制運動にツイッターで海外からエールを送る動きが出ている点だ。イラン関連の項目をのぞくと、中国語や英語で連帯を表明するつぶやきが並ぶ。

個人が情報を発信し、共有する能力を手にした現代。抑圧からの自由を希求するつぶやきは国境を超えて共振する。近い将来、民主主義のひとつの形になるかもしれない。

今年、世界でどんな言葉がつぶやかれるだろう。イランで「ツイッター革命」が成就すれば他国の民主化運動に波及する可能性もある。激動の兆しを予感させる年明けだ。

| Trackback ( )

|

議員の皆さんと勉強会やレベルアップの講座を開いたりしている。

ところで、誰しも、多方面の人の意見もきいておくことは有意義。

共同通信の記事に面白いテーマがまとめてあったので、その中から一部をみてみたい。

インターネットから消えないうちに一部を保存。

見出し

「【地方議会】議員は自分で調査研究した質問が少ない 」

「執行部に質問を造ってもらう議員も」

・・・なんと、挑発的という刺激的というか・・・

そこでされている指摘は、当たるところもあたらないところもあると思う。

このブログでは、私たちの勉強会や動きなど、 カテゴリー として まとめて整理している。

それらとも対比して欲しいところ。

⇒ 議会や選挙に関連した運動など

ちゃんと、勉強したり、研究したり、議論したりしている議員もいる。

なお、今日11日の午後は私自身の一般質問。

今回の一般質問の内容は

⇒ ◆議員年金廃止を/下水や合併処理浄化槽=家庭排水対策/インターネット通信環境の改善を

人気ブログランキング→→ ←←ワン・クリック10点 ←←ワン・クリック10点

6位、7位あたり

● 【地方議会】議員は自分で調査研究した質問が少ない

地方が抱える問題を話し合うため、全国の地方新聞社と共同通信社が識者らとつくった。街づくりなどに取り組むNPOの代表者や研究者、行政担当者ら多様な専門を持つ47人で構成する。毎月、テーマを決めてメールで意見交換を進め、インターネット上の「シンクタンク」を目指す。

地域再生・列島ネット から 一部を抜粋

●【テーマ】期待される地方議員像は?

●伊豆哲也・TMO佐賀タウンマネジャー

本質的に住民のレベルがそのまま議会のレベルに反映されると思うので、民意が高まらなければ到底改革などできない。そういう意味から、中長期的な話になってしまうが、子どもの頃からの良き市民としての教育カリキュラムがもっと組み込まれるべきだと思う。

さて,地方議会を傍聴していると、地域全体にとって何を優先すべきかという点はそっちのけにして、エリアエゴをむき出しにするシーンを見かけることがある。そして全体として議案に対して認識不足、勉強不足だと感じることがしばしばある。やはり地方議会の活性化には、ちゃんとした見識を持つ議員が選出されるべきであって、その為には議員定数を削減し、執行部との馴れ合いを防ぐ意味でも、政策秘書等の独自スタッフを抱えられる体制に切り替える必要性がある。そして、議会報告会の義務化は当然だが、その際に、予め用意された評価票により自己評価を加えて報告するというのはどうだろうか。

●熊倉浩靖・群馬県立女子大准教授

自治基本条例に議会を位置付け、条例策定段階から市民、議会、執行部が対等な形で議論しているケースが増えている。望ましいことだが、条例運用で議会活動が改革されたかはよく分からないというのが実情のようだ。

その一つの原因は、市民、議会、執行部が議論する際に、誰もがそこから出発できる客観的な指標を共有できている場合が少ないからである。議論の前提として、行政事務や行政課題に関して全国共通の物差しを共有することが必要ではないか。とくに基礎自治体における行政評価には、評価という言葉が醸し出す価値づけの前に、行政事務を測定して共通認識とする役割があることを意識したい。

・・・

●河野達郎・おおず街なか再生館専務(愛媛)

地方議会、県議会、国会と、それぞれの意志決定機関が、今、現下の社会情勢に相応しい状況で機能しているか・・・、私は、ここに少々の疑問を感じています。

・・・「地方議会改革」のひとつの方法として、本来機能すべきであったはずの「住民ウォンツ」という部分をもう一度考え直していくべきではないでしょうか。

政治を「戦い」だと言っている以上、犠牲になるのは「民百姓」です。この部分をよく考えなければなりません。「着地型政治」の必要性が見え始めていると感じます。

●白戸洋・松本大教授(長野)

ある自治体では、議員の紹介による住民要望を「議員を通さなければダメなようなレベル」と判断して優先順位を低くするという。議員を地域の「御用聞き」にして本来の仕事をさせないのは、議員を利用してきた住民や行政職員にも責任がある。一方で、住民自身の力で、行政に依存せず自立した地域づくりを進め、行政と協働で地域の課題解決を図っている地域もある。従来の自助と公助に偏重した地域課題の解決が、共助を軸とする仕組みへ転換され、議員の役割も変わってきた。

住民にも行政にも独自の役割があるように、議員には全市(町村)的な中長期の将来像を提起し、その観点から行政のチェックや住民の自治を支援する役割がある。議員を特定地域の代表にせず、本来の役割に専念させるべく、定数削減や地区推薦廃止等の制度的な改革と、長野県の「元気づくり支援金」のような住民が議員に頼らずとも課題解決できる財政面も含んだ具体的な仕組みづくりが必要だ。

●阿部欣司・北海道電力地域担当部長

北海道の夕張市(人口12千人)は多額の借金で平成19年に財政再建団体になったが、市議会はこの借金の異常さを問題としなかった。当時、報酬や期末手当として年間約9千万円が18人の市議に支払われていた。

・・・

●高橋泰子・緑と水の連絡会議理事長(島根)

中央が変わっても地方が変わるまでにはかなりのタイムラグがある。民主党には地方が変わるまで政権維持を望みたい。「この民主党の圧勝は一時的なものである。官僚が牛耳っている政界の変容のなさに有権者がさじを投げ、元の自民党政権に戻るだろう。」とわが地方の議会と有権者は世の変革を感じ取っていない。世襲だけでなく職業選択として議員になる人も多く、田舎の義理人情の中では活動の大半が冠婚葬祭への出席となる。政策ではなく、どぶ板直しの口利き政治が横行している。

また業界が地方議員を役員として抱え込み「たなぼた」を待ち、選挙毎に組織票を狙うこの構図は有権者の受動的意識から変えねばならない。具体的には議員定数の削減、議会報告会を義務化し、政策を各党ディベートできる位の力量を市民主導で育てるべきだ。一人ひとりの議員活動を透明化し、懇談会や討論会の開催により選挙以外に市民との対話の場を多く持てば、冠婚葬祭に出席する必要もなくなる。

●田村亨・室蘭工大教授(北海道)

国会答弁に比して、地方議会の議論に興味を感じないのは、地方議会の立法案件そのものが、時代のダイナニズムから遅れているからではないか。身近な雇用対策、高齢福祉施策は議論になるが、条例を定めて地方独自のビジョンを打ち出すことは殆ど無い。財政再建の議論ばかりが先行して、企画部門の政策立案能力が試されない行政府は、立法府までもを思考停止に追い込んでいる。

・・・権力構造にすり寄って思考を停止できた時代は終わり、財源や権限に縛られることがなく、総合的で弾力性のある制度設計ができる地方議会を望みたい。新たな公の台頭とともに、地域発展と住民生活向上という普遍的目的に、地方議会がどのように貢献するのかが問われている。

●吉井仁美・八戸市水産科学館館長(青森)

政権交代が現実となり大変革時代の到来を感じております。変革には極言すれば意識を変えるか人を代えるかどちらかまたは両方が必要です。今回の政権交代は、国民の意識が変り、政権(人)を交代させた典型です。地方再生も大変革の波を意識しなければなりません。地方議会についてはどこでも言われているように立法能力、監視能力、責任能力を持つことが求められています。

しかしそのためには地方議会に変革を求めることよりも議員を選ぶ住民がまず意識をかえることの方が重要であると思います。選挙地盤である地元への利益誘導のための議員活動が続く限り変革は起こりえません。

住民も自分さえよければという意識を捨てて社会全体のためになるような行動を意識し、議員はそれを叶える高い志を持つようにならなければなりません。そのためには時間がかかっても高い道徳心を持つ子供を育てる教育と、大人社会では職場における人材育成に尽きると思います。

●東朋治・神戸ながたTMO総括マネジャー

首長選挙への政党相乗りが必ずしも悪と思わない。地方の政策は国の政策よりも市民生活に直接大きな影響を与える。大震災からの復興施策、新型インフルエンザの水際対策と感染拡大防止策、リーマンショックに遠因する地方の中小企業、小売店の不況対策。猶予が許されない課題を迅速に解決するには、議会での速やかな審議と承認が不可欠だ。

議会、首長と行政の3者は政党や会派の枠を乗り越え団結せねばならない時がある。ただしその場合、直接的に条例等制定に関わらない市民団体の厳しいチェックが必要だ。議会の監査役として、市民団体の役割は明確になり、存在感も増すのではないか。

首長と議会選挙の同時期開催を義務付けてはいかがだろう。国会では総選挙が総理の信任にも解任にも繋がる。首長と議会多数派の対立でねじれを生み出さないように、速やかに市民生活に直結する優良な施策を講じていくことが肝要だ。

●小林敬典・鳥取県政策企画総室長

議会改革にあたっては、議会の側には如何にすれば住民に理解が得られるか説明手法や手段の模索が、住民の側にも議場での議論に如何に強い関心を持つかが求められる。

議会の予算審議では事業や制度の必要性が侃侃諤諤と議論され住民や報道機関に明らかにされる。一方で決算認定も議会の大切な権限の一つではあるが、住民への説明は予算審議に比べ意外と少ないように思う。住民の福祉向上に必要な予算がどう使われ寄与したのか、例えば、決算認定にあたっては、議員と執行部が事業執行現場に出掛け、事業成果の可否について現場で議論する「一日現地議会」の開催といった発想があってよいと思う。

最近ではネット中継により家庭で議会を見ることも可能になったが、住民自らもっと議場に足を運び論戦を直に聴くべきと思う。議会側も住民に配慮して休日開会を検討するなど、議場こそ住民に身近な議論の現場となり得る工夫と仕掛けが議会改革の第一歩だ。

●河内山哲朗・前山口県柳井市長

地方議会の果たすべき役割について、市民(有権者)には大別して二つの考え方があると思われる。一つには行政に対する市民の声の伝達者の役割であり、もう一つは行政監視、とりわけ税金の適正な使われ方の監視の専門家の役割である。

双方とも大切や役割であることは間違いないが、最近では二つ目の役割がより重要視されていると思う。二元代表制を取る以上、執行権者である首長も自らが市民目線から遠ざからないように「広報広聴」機能を充実させている現在、行政監視に特化するほうが有権者の利益につながる。

そのために、少数精鋭主義の議会の態勢を提案したい。具体的には、議員定数を減らし、報酬を思い切って増額する。議会事務局や調査スタッフも予算面でも人員面でも充実し、執行権者と対等に渡り合える強く賢い議会にする。議会費を増やすことなく実行可能である。

●渡辺英彦・富士宮やきそば学会会長(静岡)

地方自治に関して真剣に考えている者なら誰しも同じことを感じていると思うが、議員の役割が目先の利得に歪められ、本来の政策論争が展開されていないのが実情なのではないか?

政権交代を受け、中央とともに地方の惰性的枠組みを変革するには今がチャンスだ。

私の地元では、今回の衆院選直前に知事選があり、民主党の推薦する大学学長が選出され、自民党中心に運営されていた議会に風が吹いたことを実感しているが、元の木阿弥にならないためには、業界との癒着、口利き、陳情等もたれかかりの構図を徹底的に廃止する必要があるが、私は選挙制度そのものを改革しなければ根本的な解決には至らないと考えている。

地方の選挙はお金で票を買うことが当然であるかのごとく、後援会のパーティーやゴルフコンペ、旅行などに有権者を参加させ、選挙活動は政策の提示ではなく挨拶回り、 投票日直前には泣いたりわめいたり土下座をしたり・・・。

これでは心無い有権者は当選したら必ず見返りを求めなければ損だと考え、口利き、陳情のスパイラルが続いて行く。基本的に選挙には供託金以外に費用を掛けない仕組みが必要であり、公的出版物や公共放送に順ずる場以外でのPRは禁止し、参加意思のある有権者が自発的に候補者の考えを確認できる場さえ確保出来れば良い。

そうすることで、基本的に教養レベルの高いコミュニケーション能力を持った候補者と有権者間で健全な選挙が行われ、必然的に地方議会のレベルアップ、健全化につながるものと思う。

●長谷尾雅通・高知短大非常勤講師(高知)

地方分権の基盤のひとつは議会である。何故なら、法律で規定された民意を反映する最も基本的なシステムであるから。

その点、大分県議会は、ここ数年で積極的な改革を成し遂げてきた。議会基本条例の制定、一般質問における一問一答方式の導入等々、その他議会の活性化、オープン化に繋がる方策の検討を絶えず行っている。これは議長をはじめ各議員の意識が高いからに他ならない。

他方、基礎的自治体である市町村議会はどうであろうか。合併により市の規模は大きくなり、議員も広域から選出されている。しかし、議会改革という動きは見あたらない。例えば、職員の給与水準が類似団体に比べ高いにもかかわらず、市町村議会で議論すらされない。住民に身近な、分権改革で中核を担う市町村で、議会がしっかり機能を果たさなければ、地方分権も覚束無いであろう。そのためには、地域住民の政治への関心を高め、参画させる行政側の努力も怠ってはならない。

●山崎美代造・前とちぎインベストメントパートナーズ社長

地方自治の本旨は、自治体に自治権を保障する団体自治と住民に地方自治参加を保障する住民自治である。これを踏まえ、地方議会改革試案の第1は、議会と執行機関との健全な相互牽制機能の堅持である。地方自治制度では、議会は首長の提案する議案審査権等を通して執行機関の監視をする大きな役目を持つ。

しかし、実態は議員の支援を受けて当選した首長は議会と過度に友好的になり易く相互牽制機能が作用し難い。もたれ合いは行政腐敗をもたらす。議論の場におけるな対立と緊張感の存在こそ重要。

第2は、議員の定年制である。当選回数が多いほどボス化して行政への介入や議員活動のマンネリ化、業界癒着等の弊害が生まれる。このため3期12年の定年制を設ける。

第3は一般の勤労者、主婦等が議員になれ、活動ができる制度の整備である。例えば、安い費用で選挙活動ができ、議員活動休暇制度や休日夜間議会の開催、託児所の設置等一般の人が議員活動のし易い条件整備をしてはどうか。これらの実現によって、制度の本旨である真に身近な住民参画議会が生まれると考える。

【補足意見】

いろいろな意見があって勉強になります。補足して、私の行政経験と議会傍聴で感ずることは、議員は特権意識を持ち、サラリーマン化して、自分で調査研究した質問が少ないように思う。質問内容は、執行部に相談、都合のいい質問にされてしまう。極端なものは執行部に質問を造ってもらうものもあった。質問の内容も既に決まっているものを引き出し自慢にする、執行部と議員が「なあなあ」関係になっている場合が多い。

議会は劇場化して、大勢の後援会メンバーを傍聴席にしてカッコヨク演技する場となっている。地方テレビなどあると選挙運動の場になっている。本質的議論がなされていないように感じる。

したがって、一問一答になっても質問の内容が変らないと改革にならないと思うがどうか。

●松田千春・滋賀県企画調整課副主幹

今回の選挙で滋賀県は自民党選出議員ゼロ県の一つになった影響もあってか、自民党会派が分裂するなど県議会において揺らぎが起きている。

そもそも県議会と知事は住民福祉の向上という目的を共通でもっているはずであるが、議会の監視機能が強く意識されすぎ、共に築き上げるというより対立する色彩が濃かった。

二元代表制が十分機能するには、議会の政策面での体制強化が必要であり、執行部側は一層の情報開示が求められるのではないか。

滋賀県議会においては、一問一答式が導入され、議論が活発化し、内容も深まったように思うが、さらに議会の休日や夜間開催などの工夫により、県民が自分たちの代表の議論の場として議会を身近に感じることが必要なのではないか。

さらに県議会には住民自治と国政をうまくつなぐことができるような制度的担保が必要であると考える。

●沢井安勇・日本防炎協会理事長(東京)

現在の地方議会の停滞傾向は、カリスマ性を高め直接民主制的行動が目立つ首長に比べ、議員個々人が狭い地域・組織の利益代表から抜け切れず、議会全体として広範な民意の集約ができていないこと、首長のチェック・抑制機関に終始して、本来の立法機関として主体的な政策主張・行動を怠ってきたことにある。

議員個々人の選挙地盤だけでなく地域全体の意思を知り市民との対話機会を増やすための努力、例えば、市民パネルや市民議会(以前提案したもの)の開催、現在は首長が主催している住民投票の議会による実施などを行ってみてはどうか。また、議会の政策立案・提案能力を高めるため、議会事務局の調査部門を強化し、外部からの人材を入れて政策シンクタンク化を図ってみては如何か。また、

合併で大型化している地方議会をスリム化する一方で、EU諸国に多い近隣議会制度の導入などによる地域コミュニティの意思を地方議会に反映する仕組みを強化してはどうか。

●真淵智子・伊香保おかめ堂本舗取締役(群馬)

地方議会改革を語る以前に、今回の国政選挙を経て、いよいよ「政治」というものが、どこか天上か舞台の上でなく、私たち市民のところに引きずり下ろされて来たという印象を受け、実は非常に緊張しています。

地域に根ざした自由度の高い政治が適正に行われるようになるには、自民でも民主でもなく、結局は「賢い市民」のマンパワーが最も必要とされる世の中になったと自覚したからです。このことは至極当たり前の定義だったのかもしれませんが、実際には長きに渡って私たちの生活と「政治」とはどこか別世界のように切り離された関係だったように思います。しかしこれからは、劇場で舞台をながめているだけでは駄目で、自ら政治に興味を持ち、調べ、参加し、見張り、見守るということが私たち自身に求められています。

ただしこのことは、単純でありながら簡単でもないと感じています。第一に、私たちは今まで一度も「政治への参加の仕方」というのを具体的に誰かに教わった経験がありません。近所にも知り合いの中にも議員の人がいません。議員に立候補するだけが政治参加ではないはずなので、その方法などについて、義務教育のうちから「教育」する必要があるのではないでしょうか。

第二に、政治参加の材料としてディスクロージャーを徹底させる必要があります。

第三に、従順な市民の目には、「モノ言う」オンブズマンは、クレーマーや反体制派と映りがちです。子どもの頃からの教育に加えて、住民の意識改革も必要でしょう。それには、マスコミの力も重要だと思います。市民一人一人の意識の高さが、地方議会にも適度な緊張感をもたらすのではないでしょうか。

●都竹淳也・岐阜県商工政策課課長補佐

地方議会の課題の一つに、首長・執行部のチェック機能が十分に発揮されていないことが、いつも挙げられる。その原因は政策等に関する議員の情報不足にあると私は見ているが、実はそれには執行部の責任が大きい。

私たち行政の職員は、議会から資料等を請求されると、本能的に情報の提供を抑制する傾向がある。余分な資料を出して追求を受けてはかなわないと考えるからだ。その結果、議員と行政の情報量の差は決定的になる。

議会の活性化のためには、まず、議員が十分な情報を得られるようにすることだ。最低限、記者発表資料の原文は議員にメール配信する。情報公開条例により入手できる資料は、任意で提供することをルール化する。さらに、議会事務局の調査機能を強化し、独自の分析で地域の課題を議員に提供する取組も必要だ。

ベースとなる情報が共通になって、ようやく議会と執行部は現実感のある議論ができる。地方議会改革はそこがスタート地点だと思う。

●藤波匠・日本総合研究所主任研究員(東京)

地方議会改革がうたわれています。首長や行政との馴れ合い議会であれば不用といった主張もあれば、分権時代の主役といったものもあります。確かに、質問も答弁も自治体職員任せの現状では、存在意義が問われます。

二元代表制という特色ある制度ですから、私自身はその役割を果たしてもらいたいと思っています。同時に、地方分権下、地方議会のあり方も多様であっていいとも思っています。議員と職員の個別接触を許さず、議会の独立性を確保し、自治の監視役と地方立法府としての役割を厳密に果たさせるのも一案です。

一方、小規模自治体では、議会の廃止や、ボランティア議員による夜間開催も視野に入れるべきです。分権の理念に基づき、地域の実情に合わせ、地域自らが議会のあり方を規定すれば良いと思います。

例えば、10年後に議会のあり方について住民投票を行うことにすれば、現職議員の目の色も変わってくるのではないでしょうか。

●鈴木泰弘・小名浜まちづくり市民会議副会長(福島)

地方の議会のあり方は、政令指定都市以外の、特に中核市を含めた地方都市については国政の政党勢力とは違った勢力図での運営が必要ではないかと感じています。・・・

| Trackback ( )

|

議員の皆さんの実践的な勉強会。

講師はつれあいと私。

今年の第2回は、昨11月日7日と今日8日。

会場は「ウィルあいち」(名古屋市)。

昨日から、ここにカンヅメ状態での勉強会。

いろんな自治体の様子を知ることもまた楽しい勉強。

人気ブログランキング→→ ←←ワン・クリック10点 ←←ワン・クリック10点

6位、7位あたり

2009年 「M&T企画/議員と市民の勉強会」

テーマ「議員の仕事・市民の仕事~まちをかえるのはあなた」

◆第2回 「実践編 まちをかえるのはあなた/基本は情報公開/議会改革も」

2009年11月7日(土)13時~8日(日)12時

於 「ウィルあいち」

寺町みどり&ともまさ tel/fax 0581-22-4989

内容の詳細および説明 【各セッションの内容およびタイムテーブル】

13:00 開会 (時間厳守)

13:00~13:05 スケジュール説明(みどり)

13:05~13:20 「9月議会での出来事で話したいこと」(ひとり1分以内)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【セッション1】13:20~14:20(60分)

テーマ「議員の仕事・市民の仕事/まちをかえるのはあなた」

1.議員と市民でできること、できないことの区別

直接民主主義の手法の説明、比較表

2.まちをかえるのはあなた

事業・政策の課題設定から実現(変更・廃止を含む)まで~ニーズを満たす

★課題1-(みどり) 『市民派議員になるための本』の22章「議会改革」~「第4部 政策実現への道」、P168~231まで事前に読んでくること。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

【セッション2】14:40~17:40(180分)

テーマ「一般質問の組み立て方/『質疑』は作戦と構成が要る~さらなるスキルアップのために」

1.一般質問の組み立て方~

一般質問をじっさいに立論する プレゼンテーション+コメント(2分+2分)×13人

●プレゼンテーションのテーマ:あなたの課題2「一般質問」について、

「①タイトル、②なにが問題か、③獲得目標、④どのように解決するのか(立論の道筋)」を、ひとり2分以内で、はじめて聞いた人にもわかるように、説明してください。

2.獲得目標に届くためには、「質疑」「質問」は作戦と構成が要る

3.さらなるスキルアップのために

4.質問の組み方 個別対応 5分×13人

立論と質問項目について、個別にコメント、アドバイスする。

5. 全員でディスカッション(第3回目の課題の説明も)

★課題2-(みどり) 12月議会で取り組む「一般質問」を、フォーマット通りに作成し提出する。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

【セッション3】18:00~20:00(120分)

テーマ「議会改革/あなたの議会の納得できない慣例を変えるには」

1.議会運営に関する基本を知る=地方自治法、会議規則、委員会条例

2.議会での「オモテ」と「ウラ」~「オモテ」の会議が意思決定につながるルール

アンケートの回答を元に「会議規則」、「委員会条例」と乖離した現実を具体的に摘示する

3.ディスカッション「議会で起きること、現実・慣例をどのように変えるか」

★課題3-(みどり)「会議規則」「委員会条例」について、項目ごとにアンケートに記入して提出。当日は、あなたの議会の「会議規則」「委員会条例」を持参。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

【セッション4】11月8日(日)9:00~11:30(150分)

テーマ「基本は情報公開/情報公開文書の評価、情報公開度、非公開のときの対応」

1.基本は情報公開。議員と情報公開、市民と情報公開

2.自治体の基本支出に関して情報公開請求した結果の見方と分析の仕方 それぞれの情報公開文書の評価、情報公開度

3.議員の仕事のステップアップ=予算審議の資料の充実(次回の課題の説明)

4.役所を開く=非公開のときの対応の仕方=異議申し立て=別のチカラをつける

5. 住民監査請求の仕立て方=議論の別のチカラをつける(次回の課題の説明)

6. あんなこと、こんなこと ディスカッション

★課題4-(ともまさ) あなたのまちの情報公開のアンケート(別に送付)に記入して回答

・・・・・・・・・・・・・・・・・・

【感想とまとめ】11:30~12:00(30分)

参加者の感想(一人1分)と講師のまとめ~第3回目に向けて

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

【オプション】11月8日(日)午後(希望者)

★課題5-(みどり)いま議会で困っていることを、整理して簡潔に書いたレジメを提出

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

当日の持ち物 (書籍・テキストは事前に各自で入手してください)

●課題3のあなたの議会の「会議規則」「委員会条例」のコピー

●あなたが課題4の情報公開で入手した公文書

●第一回で配布、使用した資料一式

●『市民派議員になるための本』(学陽書房)

●『地方自治小六法』(学陽書房)

●『議員必携』(学陽書房)

・いま困っていることのレジメ(希望者のみ)

※その他、必要なレジメ・資料は講師側で準備します。

・・・・・・・・・・・・

<予告>

◆第3回 「M&T企画/議員と市民の勉強会」

2010年 2月6日(土)13時~7日(日) 12時

テーマ「予算の見方、市民派議員としての切り口」

1.3月の予算議会を前に/予算の基本、予算審議の流れ

2.予算関連の状況の理解と切り口/私の取り組みたい事務事業に関する論点や手法

3. あなたの一般質問と議案質疑を「事後評価」する(第2回のときに課題の説明)

「一般質問」を組み立てる。

4. 住民監査請求の実際(第2回のときに課題の説明)/現場で使える直接民主主義の手法

●第3回に向けての課題一覧表●

( )は提出者。問い合わせは参加者が共有するためにMLで。

提出(メールで送付)が必要な課題 . . . の 提出期限は 月 日( )

他の課題は、当日、自分の分だけ持参する。

★課題 -(ともまさ) あなたのまちの予算策定過程の資料の情報公開請求の結果を回答

★課題 -(ともまさ)住民監査請求の仕立て方=議論の別のチカラをつける=フォーマットに記入

★課題 -(みどり) 「一般質問」を組み立てて提出する

★課題 -(みどり) 12月議会での「一般質問」の事後評価

★課題 -(みどり) 12月議会での、本会議での議案「質疑」の事後評価

以上 |

★2009年「M&T企画/議員と市民の勉強会」ご案内

テーマ「議員の仕事・市民の仕事 ~ まちをかえるのはあなた」

◆第1回 8月7日(金)~8日(土)

「議会で働くために必要な各種の基本を身につける

―知っておくべき役所の支出や文書の「基本のき」―」

(上記に)

◆第2回 11月7日(土)~8日(日)

「実践編 まちをかえるのはあなた~基本は情報公開・議会改革」

1. 議員の仕事・市民の仕事~まちをかえるのはあなた

2. 基本は情報公開--第一回の文書を情報公開請求してみる

~公開度/公開文書の評価/非公開のときの対応

3. 一般質問の組み立て方/さらなるスキルアップのために

4. 議会改革 あなたの議会の納得できない慣例を変えるには

◆第3回 2010年 2月6日(土)~7日(日)

「予算の見方、市民派議員としての切り口」

1. 予算の基本、予算審議の流れ、

2. 取り組みたい予算の修正 増額 減額 新規に追加

3. 一般質問と議案質疑の「事後評価」

4. 住民監査請求の実際~現場で使える直接民主主義の手法

●いずれも会場は「ウィルあいち」(名古屋市)、

前日13時から翌日12時まで

※ 各回とも日程終了後に、個別の相談に対応。

《講 師》 寺町みどり&ともまさ

《対象者》「無党派・市民派」の議員および市民

(初参加者は別途、誓約書の提出が必要)

《参加費》 45000円を事前振込み(3回分)

《申込み》 先着順で定員15名

《お問い合わせ》寺町みどり

e-mail midori@ccy.ne.jp tel 0581-22-4989

・初参加の方はまず電話でお問い合わせください。

・原則として部分参加はお断りしています。

《担当スタッフ》島村紀代美

以下に、昨年 2008年度の講座の報告 を 抜粋して紹介

↓ 2009年2月2日 む・しネットブログ から ↓

2008年度「M&T企画/議員のためのスキルアップ講座」終了しました

↓ 2009年5月9日 む・しネットブログ から ↓

(他の参加者の報告を読むには、各リンク先をどうぞ)

また、報告は 2009年8月8日のブログにも抜粋しています。

⇒ ◆議員の勉強会/活発な議会を

2009年8月7~8日の第一回の講座の様子

8月9日ブログ 第一回「議員と市民の勉強会」 議会で働くために必要な各種の基本を身につける、開催

| Trackback ( )

|

インターネットを利用しての選挙運動を認めるか、近年、今か今かと報道されていた。

しかし、たいていいつも、自民党の反対で見送りに。

政権交代した民主党、かねての主張のとおり解禁に向けている。

昨日4日、総務大臣が検討を省内に指示したことを明らかにした。

もっとも、解禁したからすべてよし、というものでもないことは明らか。

そのあたり、まず、

業界も熱心で=ヤフーの解禁署名運動のこと、

政府の方針の報道

評論家の意見

などを見てみたい。

(このブロでも、何度もとりあげてきた)

2007.4.17 ⇒ ◆選挙期間中の候補者は、Webページ、HP、ブログを更新してよいか

2008.1.7 ⇒ ◆今年こそインターネット選挙の解禁か。伏線は昨年の参議院選挙期間中の政党のWebページの更新にも

2008.4.12 ⇒ ◆Webと選挙法の関係/インターネット選挙は公職選挙法違反か

2008.4.13 ⇒ ◆インターネットと日本の選挙/文書・図画制限の要点は簡単なこと/陣中見舞いは禁止

2009.8.13⇒ ◆ネット選挙/今日発表・実施の『若者・ブロガー×民主党』ネット公開座談会/幸福実現党、衆院選撤退へ

2009.8.27⇒ ◆ネット選挙 民主「全面解禁」、自民「サイトのみ、メールはダメ」 /『 eデモクラシー 』の実現

人気ブログランキング→→ ←←ワン・クリック10点 ←←ワン・クリック10点

6位、7位あたり

ヤフー

インターネットも利用して自由に情報を手に入れることができるようにするため、ご協力を

選挙運動でインターネットの利用が禁止されていることをご存じですか? 来年7月にひかえた参議院議員選挙でも今年の衆議院議員選挙同様、街頭演説や選挙カー、政見放送などによる情報だけで十分でしょうか?

ネット利用できたら選挙はこうなる>

現在日本では、選挙中にインターネットを使う活動が禁止されています。候補者も、そしてみなさま個人もメールやブログで選挙に関する発言を行うことはできません。ここでは選挙期間中に更新を止めざるを得なかった衆議院議員の石破茂氏、高井崇志氏、逢坂誠二氏のブログの実例をご紹介します。

このような現状は現行の公職選挙法によるものです。Yahoo! JAPANは、このような現状は変えていくべきと考え、選挙に関する情報源の拡大に賛成しています。ご賛同いただけましたら、ページ下部の入力フォームよりご署名をお願いいたします。みなさまからいただいたご署名は国会議員の方々や関連省庁への提出を予定しております。 |

●ヤフー、インターネット選挙活動の解禁を求める署名活動を開始

japan.internet.com 2009年10月30日 14:10

ヤフー株式会社は2009年10月28日、選挙期間中のインターネット利用の解禁を求めるため、同日より賛同署名を求めるサイトを開設した。

今や日本のインターネットは人口普及率が75%(総務省通信利用動向調査/平成20年度)を超え、パソコン、携帯電話、ゲーム機、テレビなどさまざまな機器を通じて利用されている。しかし、現在日本では、立候補者のみならず有権者個人も、選挙期間中のインターネットを使った選挙運動を行うことが禁止されている。

同社では、就労形態、家族形態、居住環境など生活のスタイルが多様化した今日において、有権者ひとりひとりが十分な情報を得て選挙に臨むためには、より柔軟に自らの都合に合わせて情報を手に入れることのできるインターネットが使えることが望ましいと考えており、今回の署名サイトを開設した。

なお、選挙期間中のインターネット利用が解禁されることで、ブログやメールマガジンで候補者の活動内容がわかる、動画で候補者の討論会や演説の様子を見られる、候補者のブログに応援や反対のコメントを入れられる、気になる立候補者や政党を自分のブログで紹介したり、SNS で意見交換できる、などの利点があるとしている。

●ネット選挙解禁へ論点整理指示 原口総務相

2009/11/04 22:30 【共同通信】

原口一博総務相は4日、記者会見で、公選法が禁じるインターネットを利用した選挙運動について、解禁に向けた論点整理を総務省に指示したことを明らかにした。民主党の小沢一郎幹事長はネット利用や戸別訪問の解禁など選挙運動の自由化を盛り込んだ公選法改正案を来年の通常国会に提出する意向を表明しており、解禁に向けた法改正が現実味を増してきた。

原口氏は「国民に情報をしっかり提供し、選択の自由をさらに行使できるようにしたい」とネット解禁の必要性を強調。同時に、公選法改正は議員立法が基本とした上で「公選法を所管する総務省としても、論点整理とネットでどういうことができるか検討が必要だ」とした。

ただ、公選法改正案の提出時期については「どこ(の選挙)に間に合うかは分からない」と述べるにとどめた。

民主党は衆院選マニフェスト(政権公約)に「インターネット選挙活動を解禁する」と盛り込んだ。これまでにネット解禁を柱とした公選法改正案を4回提出しているが、自民党の反対などにより、いずれも廃案となっている。

一方、有識者による「新しい日本をつくる国民会議」(21世紀臨調)は4日午後、政治家同士による議論など国会審議活性化に向け、現在の会期を中心とした国会運営から「通年国会」への転換などを柱とする緊急提言を公表した。

●ネット選挙運動解禁へ、論点整理を総務相指示

2009年11月4日11時21分 読売新聞

原口総務相は4日午前の閣議後の記者会見で、インターネットを利用した選挙運動の解禁など公職選挙法の改正に向けた論点整理を行うよう省内に指示したことを明らかにした。

現行の公選法は、選挙期間中のホームページ更新などネット上で選挙運動を行うことは「文書図画の配布」にあたるとして事実上禁止している。

ただ、民主党は衆院選の政権公約(マニフェスト)に、ネットでの選挙運動解禁を盛り込み、来年の通常国会での公選法改正を目指しているため、同法の所管官庁として論点整理しておくことにした。

改正の具体案作成については、国会議員の身分に直結する同法改正は議員立法で行うことが通例となっていることを踏まえ、「各党各会派でしっかりと国会で議論いただくのが基本だ」と述べるにとどめた。

●ネット選挙運動:解禁、公選法改正へ 来夏参院選にも--政府方針

毎日新聞 2009年11月4日

<世の中ナビ NEWS NAVIGATOR 政治>

鳩山政権は3日、ホームページ(HP)の更新などインターネットを利用した選挙運動を解禁する方針を固めた。ネット選挙解禁は民主党の衆院選マニフェスト(政権公約)に盛り込まれており、来年の通常国会で公職選挙法改正案を成立させ、来夏の参院選での実現を目指す。これにより、有権者は公示後もネットを介して候補者情報を自由に入手できるようになる。選挙の情報発信のあり方は大きな変化を遂げる見通しだが、候補者になりすましたネットの悪用などの課題も残っている。【中井正裕、石川貴教】

先月の記者会見で原口一博総務相は「インターネット選挙の解禁もマニフェストで約束している」と言明。民主党の小沢一郎幹事長も公選法改正について「それなりに時間をかけて議論して成案を得たい」と述べるなど、政権交代が解禁への扉を開けた形だ。

ネットの選挙運動への利用は▽費用が比較的少額▽候補者と不特定多数の有権者の意見交換が容易▽候補者の政見がいつでも閲覧可能--など有権者、候補者双方にメリットがある。しかし、解禁への道のりは十数年にも及んだ。

ネット選挙に注目が集まり始めたのは、1996年の衆院選。当時、新党さきがけが、インターネットでの「選挙運動」が公選法で許されるかどうかについて自治省(現総務省)に質問状を出した。回答は「公選法に抵触する」だった。

公選法には、選挙運動期間中のインターネット利用についての規定はないが、配布できるビラや掲示できるポスターの数を制限しているため、無制限に閲覧できるインターネットは「選挙運動」に使用できないという解釈だ。そのため民主党は98年から4回にわたり、ネット選挙解禁に向けた公選法改正案を提出したが、自民党には「インターネットの普及率が低い」「匿名性を利用した中傷合戦になりかねない」と反対の声が根強かった。

しかし、欧米や韓国ではネット選挙がすでに導入され、日本でもインターネット普及が全国的に進んだことで環境が整ってきた。

07年7月の参院選では各党が公示後に政党HPを更新。今年8月の衆院選では、自民党が公示後、公式サイトで民主党批判のアニメを流した。総務省は批判をせず、これらを公選法に違反しない「政治活動」であることを事実上、認めた。

大手ネット企業も解禁を後押し。今年7月、グーグル日本法人や楽天が選挙・政治関連サイトを開設。ポータルサイト最大手ヤフーは10月28日、ネット選挙活動の解禁を求める署名サイトを開設した。

◇「匿名性」悪用防止が課題

総務省は今回、ネット選挙解禁の動きを静観している。「民主主義の基本にかかわる選挙に関することなので、国会でご審議くださいという立場」(幹部)というが、ネット解禁に伴う「なりすまし防止」など課題も多い。

民主党が06年に国会提出した公選法改正案では、なりすまし防止のために、ウェブサイト開設者と電子メール送信者に対し、名前とメールアドレスの表示を義務づけている。対立候補となりすましによる批判が判別しづらいため。違反した場合は、選挙管理委員会が表示中止命令やプロバイダーに削除依頼を行う。2年以下の禁固または50万円以下の罰金の罰則規定を設けている。ホームページの改ざんやサーバー攻撃には名誉棄損罪や不正アクセス禁止法などの適用を想定している。

しかし、ネット関係者からは「海外のサーバーを使った場合、開設者を特定するのは困難」との声がある。不利益を受けた候補者の救済措置や、ネットを利用しない有権者の情報格差への対処といった課題もある。

●公然とネット選挙運動…自民・民主、公示後も更新

2009年8月24日14時51分 読売新聞

自民党のHPから

民主党HPから インターネットの普及に伴い、選挙期間中は公職選挙法で禁止されているとされてきた政党のホームページの活用が、今回の衆院選の公示後、自民、民主両党によって活発に行われている。ネットが情報発信や交換に不可欠の“道具”となってきている中、選挙での利用のあり方が本格的に問われる事態となっている。

公職選挙法142条では、選挙運動でのインターネット活用は、公示後には認められていない「文書図画の配布」にあたるとして、事実上、禁止している。

ところが、今回の衆院選で劣勢が伝えられる自民党は、民主党を痛烈に批判するいわゆる「ネガティブ・キャンペーン」をホームページ上で展開、18日の公示後も更新を続けている。

ホームページで見られるのは、「みなさん、知っていますか―十人十色の民主党」「民主党さん本当に大丈夫?」「民主党=日教組に日本は任せられない」などのタイトルが付き、民主党を厳しく批判する資料だ。これらの資料は、党公認候補の事務所や、演説会で配布したりしている。

ネット上では、新しい動画CMも公示後に流している。

自民党の広報担当者は「民主党の政策は突っ込みどころ満載だ。こうした問題点をそのままにしておくわけにはいかない」と強調する。公職選挙法との関係については、「政党の通常の政策、政治活動で、問題ない。候補者の名前は出さないよう、十分気を付けている」と話す。

一方、民主党も今回の衆院選から初めて、全国を遊説する党三役の動きを写真とともに連日ホームページで「ニュース」として更新し、演説の内容も載せている。同党広報担当は、「党の政治活動の一環で、問題ない」と話す。自民、民主両党とも、特定候補者を取り上げなければ選挙運動にあたらないとの解釈で、積極的なネット活用が目立つ。

公明党は、ホームページで公示前に5シリーズ16本の動画CMを公開したが、従来通り、「公示後の更新は控えている」という。

総務省は、各党のホームページを使った広報活動について、「特定の候補や政党の投票を呼び掛ける内容の場合は、公職選挙法上、問題がある。ただ、通常の政治活動の範囲内ならば、直ちに違法とは言い難い。違法かどうかの判断は警察が行う」としている。

ホームページを利用した選挙運動の解禁などを盛り込んだ公職選挙法改正案は、今年の通常国会でも、議員立法で提出する動きが自民党などであったが、党内の意見がまとまらず、提出されなかった。

●ただの「ネット選挙」解禁では意味がない政治の本質的課題

日経 2009年8月24日

「ニコニコ動画」でも生中継されたが、8月14日にネット選挙をテーマとするシンポジウムに参加した。討論の内容には非常にインスパイアされたが、一方で意外とステレオタイプな考えが根強いとも感じた。そこで、今回はネット選挙が抱える本質的な課題は何かを考えてみたい。(岸博幸)

ネット選挙という言葉から多くの人がイメージするのは、「ネットを通じた選挙活動」(選挙期間中におけるウェブサイトやブログ、メールなどを通じた政党や候補者に関する情報の提供)の解禁ではないだろうか。しかし、それだけを念頭に置いて公職選挙法を改正しても、あまり意味がないと言わざるを得ない。

■ネットは手段 目的を明確にすべき

ネットという「手段」を通じて政治の何を変えるのかという「目的」が明確でなければ、手段を自己目的化してしまい、単に流行りものを選挙で使えるようにするだけだからである。「通信と放送の融合」を巡る皮相的な議論と同じになってしまい、日本の政治は何も変わらないであろう。

・・ (略) ・・

つまり、ネットはしょせん手段に過ぎないのだが、それを活用して顕在化されるべきリアルの側でのニーズが十分には高まっていない、というのが今の日本の政治状況なのである。だからこそ、「政治がネットを活用する」よりも「ネットが政治をネタとして利用する」方ばかりが先行する逆転現象も起きてしまう。

「YouTube」の「日本の政治」チャンネルの画面

・・ (略) ・・

■ネットの威力を発揮させる早道とは

ネットは非常にパワフルな手段であり、それが正しく政治や選挙に活用されないのは不幸なことである。しかし、以上のごく簡単な分析からも明らかなように、制度だけを悪者にしてはいけない。ネットが問題なのでもない。政治のリアルの場にこそ最大の問題があるのである。

ただ、そのように問題の分析ばかりをしていても意味がない。私たちはどうすべきであろうか。私は個人的に、若者が政治に対して真剣に怒って行動を起こすことが、実はもっとも早道であると考えている。

ネットの問題を離れて政策論の立場から見て、今の政治はとにかくひどい。どの政党のマニフェストも基本的には同じ方向性、つまり“どんどんバラまくから支持してくださいね。でも、その分将来は大幅増税が不可避ですよ”と言っているに等しい。政治が一致団結して将来世代の若者へのツケ回しを宣言しているようなものである。

だから、本当は今こそ若者が政治に対して怒りを表明し、行動を起こすべきなのである。政治に無関心とか言っている余裕はない。その間にどんどん将来にツケ回しされるのである。

オバマ米大統領はネットを活用して若者や草の根を味方にしたと言われている。それを日本で喧伝する人の多くが、ネットが若者を動かしたように言っているが、実際は違うのではないかと私は考えている。オバマ氏のネット戦略の中核を担ったMy.BarackObama.comを分析すると、ネットが支持者間の情報共有、コミュニティーのつながりの強化といったリアルの世界でのモチベーションを補強したからこそ、威力を発揮したのである。

日本でもネットを政治にうまく活用するには、手段に過ぎないネットを活用する対象となるリアルの世界のニーズの顕在化が不可欠である。そして、どの政党が衆院選に勝利しても、おそらく経済を中心に日本はもっと悪くなっていくだろうから、このピンチをチャンスに転化するしかない。若者よ、もっと怒れ。そうすれば、ネットが威力を発揮するし、その結果としてみんなも救われるかもしれないのである。

-筆者紹介-

岸 博幸(きし ひろゆき)

慶応義塾大学大学院メディアデザイン科教授、エイベックス取締役

略歴 ・・・

| Trackback ( )

|

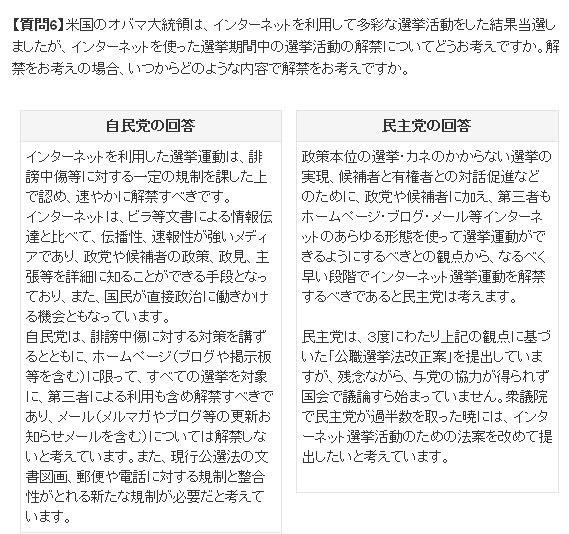

楽天の三木谷浩史社長らEC関連企業の経営者60人が8月10日、自民・民主両党に質問を送付した。

自民と民主だけ、つまり、メにするのはそこだけ、というのが彼ららしいとも思う。

ともかく、質問項目は、

1.IT利活用によるeビジネス振興の位置づけと具体策

2.IT利活用を阻む規制の見直し

3.インターネット上の有害情報対策

4.通信・放送融合の時代に向けた行政介入の在り方

5.リテラシー教育推進を前提とした諸制度の制度設計

6.インターネットを使った選挙活動の解禁

これに対する回答が8月16日に公表された。

ここでは、「6.インターネットを使った選挙活動の解禁」のことを中心に記録しておく。

要点は、下記の報道の見出しで分かるとおり、

自民の回答は、

ホームページ(ブログや掲示板等を含む)に限って、すべての選挙を対象に、第三者による利用も含め解禁すべきであり、メール(メルマガやブログ等の更新お知らせメールを含む)については解禁しない

民主の回答は、

政党や候補者に加え、第三者もホームページ・ブログ・メール等インターネットのあらゆる形態を使って選挙運動ができるようにするべきとの観点から、なるべく早い段階でインターネット選挙運動を解禁するべき

こうやって比べると「メールの扱い」に違いがあるように見える。

しかし、実際には、法改正して「実現させる」時期(つまりは意気込み)が大違いであることは出ていない。

自民党には、内部の反対が多いということが。

なお、楽天のページには、全部の回答があるし、識者の意見もつけられている。

ところで、インターネット上には、『 eデモクラシー 』の実現 というような意見も出ている。

14、【日頃の政治活動に関する社会的認識について】実態として、公示前はホームページにマニフェストを掲載したり、動画をアップしたりもできる。事実上、ネット選挙はもうすでに始まっているといえる。公職選挙法と選挙のあり方だけでなく、日頃の政治活動に関する社会的認識について、日々の政治活動とインターネットのあり方もともに議論するべきである。

この意見、上記の他の諸点、慎重そうなスタンスには疑問も感じるが、とりあえずは、論点、問題点の列記があるので、考える材料には好適だから、そこを記録しておく。

人気ブログランキング→→ ←←ワン・クリック10点 ←←ワン・クリック10点

5位、6位あたり

●ネット選挙 民主「全面解禁」、自民「サイトのみ、メールはダメ」

itmedia 2009年08月17日 14時40分 更新

自民・民主両党ともネットを使った選挙運動解禁には積極的だが、民主は全面解禁を訴えている一方、自民はWebサイトのみ解禁し、メールは解禁しない方針だ。

ネットを使った選挙運動解禁についての両党の回答。Infoseekニュースより

インターネットを使った選挙運動は早期に解禁すべき――自民党と民主党がそれぞれ、ネット政策に関する質問状に対してこう回答した。自民党は、Webサイトを使った選挙運動に限って解禁し、メールの利用は解禁しない方針。民主党は、Webサイトやメールも含めて全面的に解禁する方針を示している。

質問状は、楽天の三木谷浩史社長らEC関連企業の経営者60人が8月10日、両党に送付したもの。「安易にネットを規制するより、有効に利用することについて知恵を出していくべき」などと指摘した上で、ネットを使った選挙運動解禁や、ネット上の違法・有害情報対策などについて尋ねた。

ネットを使った選挙運動解禁について自民党は、「誹謗中傷等に対する一定の規制を課した上で認め、速やかに解禁すべき」と回答。解禁はWebサイト(ブログや掲示板含む)限定で、メール(メルマガやブログなどの更新お知らせメールを含む)については解禁しない方針を示している。さらに、「公職選挙法の文書区画や郵便、電話に対する規制と整合性が取れる新たな規制が必要」としている。

民主党は、「Webサイト、ブログ、メールなどインターネットのあらゆる形態を使って選挙運動ができるようにすべき」と早期の全面解禁を訴えており、規制などには言及していない。

違法・有害情報対策は 自民「民間の取り組み支援」 民主「リテラシー教育を」

ネット上の違法・有害情報対策について自民党は、「表現の自由などにも考慮しつつ、民間による自主的な対応への支援など、産業界とも連携を図り、社会全体として対策を進める」と、民間の自主的な取り組みを支援するスタンスを示した。

民主党は情報リテラシー教育の重要性を指摘。「事業者への事前規制だけでは悪質行為は抑制できない」とした上で、「情報リテラシー教育の充実と、多くのネットユーザーの草の根での連携と協働が積み重ねられることが重要」としている。青少年の携帯電話利用については「それぞれの現場で適切な判断をすることが望ましく、中央政府で一律に決めるべきことではない」と回答した。

医薬品のネット販売について自民党は「内閣府規制改革会議で継続して議論していく」、民主党は「新たな発想で、規制の在り方の見直しを検討する」と回答。通信と放送の融合時代に対応する法改正についてはそれぞれ、衆院選に向けて公表した政策集に沿い、自民党は「2010年の通常国会で法改正を行う」、民主党は「通信・放送行政を総務省から切り離し、独立性の高い独立行政委員会『通信・放送委員会』(日本版FCC)を設置する」と回答している。

●ネットでの選挙運動、自民・民主とも「早期解禁を」

2009年8月17日22時49分 読売新聞

楽天は17日、インターネット企業の経営者ら60人が連名で自民、民主両党に提出した質問状の回答を公表した。

両党とも、ネットを利用した選挙活動を早期に解禁する方針を回答した。

公職選挙法では、選挙運動に使える「文書図画」をはがきやビラに限っている。このため、現在は選挙の公示・告示日になると各議員のホームページ(HP)の更新が原則として禁じられるなど、選挙期間中にネットを利用した活動は制限されている。

これについて自民は「中傷などに対する一定の規制を課した上で認め、速やかに解禁すべきだ」と答え、民主も「なるべく早い段階で解禁すべきだ」と回答した。ただ、解禁する範囲は、自民がブログなどHPに限るとした一方、民主はメールも含む「インターネットのあらゆる形態を使った選挙運動」とした。

また、6月1日の改正薬事法施行で医薬品のネット販売などへの規制が強化されたことについては、自民が「販売体制のあり方を継続して議論する」と答え、民主は「150万人の反対署名が寄せられており、規制の見直しを検討する」と回答した。

●自民・民主がネット選挙活動解禁へ,ただし自民はメール禁止

日経 2009/08/17

楽天は2009年8月16日,同社代表取締役会長兼社長の三木谷浩史氏らが送付した質問状に対する,自由民主党(自民党)と民主党からの回答を公開した。

三木谷氏らeビジネス関連企業の経営者ら60人は2009年8月10日付けで,両党に「eビジネス振興のための政策に対する質問状」を送付していた。回答したのは自民党の保利耕輔政務調査会長と,民主党の直嶋正行政策調査会長および鈴木寛政策調査会副会長。

インターネットを利用した公示期間中の選挙活動について,自民党が「一定の規制を課した上で速やかに解禁すべき」と回答。民主党は既にマニフェストに解禁を盛り込んでおり,自民,民主いずれが政権をとってもインターネット選挙活動が解禁されることが確実になってきた。ただし自民党の解禁対象はホームページのみで,メールについては解禁しない方針。

医薬品のネット販売規制については,自民党が「継続して議論していく」としているのに対し,民主党は「重大な問題を抱えていると考えており,150万人の反対署名が寄せられていることなども踏まえ,見直しを検討する」と踏み込んだ表現となっている。

またインターネット上の有害情報対策について,自民党は「違法・有害情報の削除などの民間による自主的な対応への支援」を軸に進めていく姿勢を示したのに対し,民主党は規制よりもリテラシー教育やユーザー連携を重視するとして「青少年の携帯(電話)使用規制は,地域・学校が実態に応じて判断することが望ましく,中央政府で一律に決めるべきではない」と,政府としての強制は行わない方針を示した。 高橋 信頼=ITpro

詳しくは 楽天 の 下記ページへどうぞ。

楽天グループのポータル・サイトInfoseek

【質問項目一覧】

1. IT利活用によるeビジネス振興の位置づけと具体策について>>

2. IT利活用を阻む規制の見直しについて>>

3. インターネット上の有害情報対策について>>

4. 通信・放送融合の時代に向けた行政介入の在り方について>>

5. リテラシー教育推進を前提とした諸制度の制度設計について>>

6. インターネットを使った選挙活動の解禁について>>

【識者の意見】

●楽天の公開質問状に対する自民・民主の回答が面白い

楽天の公開質問状に対する自民・民主の回答が面白い

楽天はじめとした60社からの公開質問状に対する自民党・民主党の回答が公表された。ITにあまり触れていないマニフェストと比べてICT分野での争点が明確となり非常に興味深い。両党ともネット選挙解禁で意見が一致しているが、では何故これまで法案が流れ続けたか自民党から説明はない。eビジネス振興や薬事法、通信・放送規制の在り方を巡っては大きく温度差が出た。筆者が気になった点を中心に表にまとめたが、ぜひリンク先の原文を読んでいただきたい。 楽天はじめとした60社からの公開質問状に対する自民党・民主党の回答が公表された。ITにあまり触れていないマニフェストと比べてICT分野での争点が明確となり非常に興味深い。両党ともネット選挙解禁で意見が一致しているが、では何故これまで法案が流れ続けたか自民党から説明はない。eビジネス振興や薬事法、通信・放送規制の在り方を巡っては大きく温度差が出た。筆者が気になった点を中心に表にまとめたが、ぜひリンク先の原文を読んでいただきたい。

|

●三木谷さんからの質問状に、自民・民主が回答してきました

PanAsia Partners pte ltd パートナー 加藤順彦氏の意見

・・・・これに対し自民党の保利耕輔 政務調査会長、民主党 直嶋正行 政策調査会長より、それぞれ公式回答が帰ってきましたよ。

で、拝見いたしました。勝手ながら、加藤の所感を言わせてもらいたいと思います。

この自民の書いてる「i-Japan 戦略2015」ってナニ??

そんなの発表してたんだ。どうやら、その要点は官邸のコレが判りやすいようですね。

それにしても自民は回答自体は簡潔なものの、結局「i-Japan 戦略2015」を読めって感じですなぁ。

しかし文字ばっかり29ページもあるコレを全文読む人って、この三木谷さんの質問状の回答結果に興味を持ってた人でもそうそう居らんで。

いかにも官僚に丸投げで書かせたようなあたりも多いし(; ・`д・´)

質問の回答には関係ないけどさ、ぜひ両党には公約として 自らの、そして霞ヶ関の役人の作文をこんな長文じゃなくて、各要点を140文字以内の箇条書きあるいは3枚以内のパワポで図式へと替えさせることを掲げてほしいです。

さて、自民が謳うi-Japan戦略2015。

(中略)

ところで質問6。ネットを使った選挙活動の解禁はどっちが勝っても、すぐに着手することを約束してくださいよ。これはできなきゃダメ、ゼッタイ。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

とはいえ

僕は、ご承知の通り、高速道路原則無料には大反対ですし、

・ 大企業や富裕層への税制優遇・緩和

・ 間接税(消費税)の早期引き上げ実現

・ 日雇い業務請負や製造業派遣などワークスタイルの多様性を維持継続

って考え方なので、

・ 中小企業や一人オーナー社長だけを優遇する税制 や、一方で

・ 消費税の増税はしない

そして

・ 短期および製造業派遣にはネガで、最低時給1000円引き上げ

な民主党は支持しておりませーん。小沢一郎さんも信用できないし。

でも、こんな中身の見えない回答じゃ自民党も支持できないな。とほほ。

うぅ、もう既に民主が一回獲ることは仕方ないんだろーって思ってますけど。 |

●公認会計士・アルファブロガー 磯崎哲也氏の意見

ネットによる「国際的制度アービトラージ」の時代とビジネス

・・・・(実は、この記事の内容も、公職選挙法の関係上、18日以降は書いてはいけないのですが、17日中に書いた記事はそのまま残しておいてもOKという、非常に不思議な規制の下にあるようです。)

これ、今後の日本を考える場合に、本当に重要なところです。

ベンチャー関係の仕事をしていると痛切に感じますが、新しい領域の芽というのは本当にデリケートなもので、ちょっとでも規制があると縮こまって、スクスクとは成長してくれません。

Googleの検索エンジンが日本の著作権法の解釈の下では「違法コピー」として成長できなかっただろう、という事例はよく取り上げられますが、Amazonの140億円の追徴課税を見ても、ネットの時代には、日本で仕事がしやすい環境を作らない限り、「仕事」や「付加価値」はどんどん海外に流出していってしまうわけです。

そして、今朝、ふと思いついて twitterでもつぶやいたのですが、日本のコミュニティビジネスも今、twitterの登場によって大きな国際的制度アービトラージの危機に直面しているのではないかと思います。

例えば、 ・・ (中略)・・

こういった、「日本の業者を規制するには十分だが、アメリカにタテツくほどではない」ことの積み重ねによって、国内の産業は成長できないことになり、日本の新たな成長領域はことごとくツブされていく気がします。

以前の記事、「「クラウドコンピューティング」は日本の地位を低下させるのではないか?」で申し上げたかったことは、日本はそういったネット時代の国際競争に打ち勝ってネットの大規模サービスを作り上げる「土壌」自体が欠けているんではないか、ということです。

(今後、ほとんどビジネスが、ネットと関係無しに行えるわけがなくなるのは、自明です。)

Googleが世界的なガリバーに成長してから「検索エンジンの研究をしましょうか」と大量の予算をつけて後追いするような個別的・局所的方法では、ネット時代に勝てないのは当然です。

「クラウド」の時代になっても、ネットによって海外に付加価値を吸い上げられないような「体質」を作るにはどうしたらいいか?ということ自体を考えることが今、求められているのではないでしょうか?

(ではまた。) |

|

●『 eデモクラシー 』の実現

選挙について語ろう! (<具体的な選挙法改正と選挙のあり方について>以下は見出しのみ転載。全文はリンク先をどうぞ)

公開日時:2009/08/08 13:18 著者: 阿部 善博

インターネット選挙解禁を求めて、公職選挙法改正の話をあちこちで聞くようになった。

公職選挙法の改正それ自体に異論はなく、具体的な内容について議論してゆきたい。

そこで簡単な論点や具体的にどんなことが出来るのか、イメージがわき議論しやすいよう、整理(列挙)を行ってみた。

【A】、公示(告示)後の選挙期間中のインターネット利用を解禁することについて

【B】、実態に合っていない選挙制度の改正について

【C】、地方と国政について

【D】、その他の論点について

【E】、最後に

<基本的な考え方>

インターネットの利用も含め、有権者としての率直な思い・考えとして、どのような選挙であれば、また選挙で何を行えば、自分たちの代表や、自分たちの将来に向けた取り組み・方向性を選択できるのか、その具体的な方策について考え、発言し議論しましょう!

この議論とあわせ、8月18日公示、30日投票の第45回衆議院議員選挙を意義あるものとするために、議論し必ず投票しましょう。

<具体的な選挙法改正と選挙のあり方について>

【A】、公示(告示)後の選挙期間中のインターネット利用を解禁することについて

1、【選挙期間中のインターネットによる情報提供解禁】

2、【インターネット利用と選挙そのもののあり方についての議論】

3、【具体的にどんなことができるか】

4、【メルマガ・DMについて】

5、【各サービス提供者の判断について】

6、【インターネット選挙における公の役割について】

7、【選挙ポスターや選挙公報のインターネット提供】

8、【インターネット広告の扱いについて】

9、【インターネット上の戸別訪問行為について】

10、【インターネット公開討論会の実施について】

11、【インターネットでの選挙運動の公的負担について】

12、、【インターネットでの人気投票の考えについて】

14、【日頃の政治活動に関する社会的認識について】

15、【誤解を避けるための具体的な方策について】

【B】、実態に合っていない選挙制度の改正について

1、【戸別訪問】

2、【自動車からの連呼】

3、【事前運動】

4、【投票棄権防止行為(その1)】

5、【投票棄権防止行為(その2)】

6、【ポスターの掲示】

7、【公開討論会】

8、【関係機関と社会の認識】

9、【時代錯誤の法律】

| Trackback ( )

|

一昨日は、臨時議会。

ここ山県市の議会は、議案のうちのの「一つの内容」に関して一人3回まで、つまり「質問⇒答弁」「再質問⇒再答弁」「再々質問⇒再々答弁」までしか出来ないと規則で決まっている。

それが活発な議論を妨げていることは当然。

ともかく、そのやり取りの一往復ずつを「1回」と数えたとき、

昨日の議案に対して「質疑」したのは、私が合計12回。

他の議員は、3人で合計5回。

議長を除くと議場にいるのは15人なんだけど・・・

「活発」とは程遠い議会・・・

議案の一番の焦点は、県が歴史的に出先の「県事務所」として使っていたけど、行革で何年も前に廃止にし、その後、「県政資料館」として再利用・・・紆余曲折を経て、市が買い取る話になったことの問題。

6月議会でかなり厳しく議論していた私。

ともかく、土地と建物込みで、県から市が買い取る価格、

当初予定のより25%引き、6月議会より300万円引き、

つまり1億3100万円が9500万円あまりになった。

だから、一時は住民監査請求・住民訴訟も考えたけど、

一昨日の臨時議会、私は結論としては、買取議案に賛成した。

ともかく、議論の少ない議会はなくなってほしいね・・・そんな思いを持ちながら「議員の勉強会」を開き続けている。

今年の第一回は、昨日7日と今日8日。

場所は名古屋の「ウィルあいち」。

ということで、昨日から、ここにカンヅメで勉強会。

今年は、まだ若干名の余裕があるので、次回からご希望方も受け入れ可。

人気ブログランキング→→ ←←ワン・クリック10点 ←←ワン・クリック10点

今、4位あたり

2009年 議員と市民の勉強会 「議員の仕事・市民の仕事~まちをかえるのはあなた」

◆第1回 「議会で働くために必要な各種の基本を身につける」

― 知っておくべき 役所の支出や文書の「基本のき」―

日時 :2009年 8月7日(金)13時~8日(土)12時

8日午後~「オプション講座」(希望者の任意の相談に対応します)

講師:寺町みどり&ともまさ tel 0581-22-4989(共通)

【内容の詳細およびタイムテーブル】

8月7日(金) 開会 13:00(時間厳守)

自己紹介及びテーマ

「議員としてのわたし(勉強会で獲得したいこと)」

【セッション1】13:20~15:20(120分)

議会の基本/議会の流れ、議会の構造、各議会の実態

《総論》議会の基本、議員の仕事(発言)/議会の流れ・議会の構造(システム) 、

議会の活動能力とは

《各論》各議会の実態/調査結果&ディスカッション

【セッション2】15:40~17:10(90分)

役所の支出の基本/役所の仕事は公文書主義。情報公開との関係

・支出の分類と定義

・委託料・補助金の違いと基本/契約と債権・債務

・文書の作られ方/仕事を定義づけるもの/自分の役所のことを肌で知る

・それらの支出に関連してどんな文書が作られているかを知る

【セッション3】17:30~20:00(150分)

一般質問と議案質疑の基本/議会での実効性のある発言の手法

一般質問と議案質疑の基本/一般質問・質疑の組み立て方

★「今後取り組みたい一般質問」のプレゼンテーション+コメント~課題4に即して

★「3月議会での一般質問の事後評価」のプレゼンテーション+コメント~課題5に即して

【セッション4】8月8日(土)9:00~11:30(150分)

9月は決算議会/決算審査を使いこなす~決算審査の基本~市民派議員として評価する

《総論》決算とは何か/決算審査を使いこなす~決算審査の基本

《各論》 決算審査は政策(事業の)事後評価~決算全体の問い直し/決算審査の実際

~議員としての決算審査の手法

(1) 決算とは何か

・自治体財務・予算のしくみと流れ

・自治体財政の流れの理解と、議員活動を活かす時機

・「決算議会」の流れ

(2) 決算審査とは何か

・決算審査の重要性~予算審議との相違点と共通点

(3)決算審査は政策(事業の)事後評価~決算全体の問い直し

・決算審査の着眼点

(4)決算審査は自治体によってばらつきがある

・各議会の習慣(議会手続き)を理解し報告する。

・他の議会のやり方を知る

(5)決算審査のじっさい~全員会員改正化?

・決算委員になれない議員はどうするか

・そこで、あなたはどうするか?(短期的に、長期的に)

(6)決算審査は「討論」で締めくくる

・挽回する、主張する、整理する。

・賛成討論するか反対討論するか。

市民派議員として自治体決算を評価する/評価手法と評価基準

決算審査にこう取り組む ・決算審査でやりたいこと。

【感想とまとめ】

参加者の感想、「第一回の勉強会で獲得したこと」と、講師のまとめ~2回目に向けて

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

【オプション講座】8月8日(土)午後~(希望者のみ)

★いま、議員として議会活動で困っていること

今回の参加者は、12名。全員が現職の市民派議員です。

一泊二日で年3回の連続講座ですが、2回目以降の参加を希望する方は、

つれあいの「みどり」まで、電話 0581-22-4989 でお問合せください。 |

★2009年「M&T企画/議員と市民の勉強会」ご案内

テーマ「議員の仕事・市民の仕事 ~ まちをかえるのはあなた」

◆第1回 8月7日(金)~8日(土)

「議会で働くために必要な各種の基本を身につける

―知っておくべき役所の支出や文書の「基本のき」―」

(上記に)

◆第2回 11月7日(土)~8日(日)

「実践編 まちをかえるのはあなた~基本は情報公開・議会改革」

1. 議員の仕事・市民の仕事~まちをかえるのはあなた

2. 基本は情報公開--第一回の文書を情報公開請求してみる

~公開度/公開文書の評価/非公開のときの対応

3. 一般質問の組み立て方/さらなるスキルアップのために

4. 議会改革 あなたの議会の納得できない慣例を変えるには

◆第3回 2010年 2月6日(土)~7日(日)

「予算の見方、市民派議員としての切り口」

1. 予算の基本、予算審議の流れ、

2. 取り組みたい予算の修正 増額 減額 新規に追加

3. 一般質問と議案質疑の「事後評価」

4. 住民監査請求の実際~現場で使える直接民主主義の手法

●いずれも会場は「ウィルあいち」(名古屋市)、

前日13時から翌日12時まで

※ 各回とも日程終了後に、個別の相談に対応。

《講 師》 寺町みどり&ともまさ

《対象者》「無党派・市民派」の議員および市民

(初参加者は別途、誓約書の提出が必要)

《参加費》 45000円を事前振込み(3回分)

《申込み》 先着順で定員15名

《お問い合わせ》寺町みどり

e-mail midori@ccy.ne.jp tel 0581-22-4989

・初参加の方はまず電話でお問い合わせください。

・原則として部分参加はお断りしています。

《担当スタッフ》島村紀代美

以下に、昨年 2008年度の講座の報告 を 抜粋して紹介

↓ 2009年2月2日 む・しネットブログ から ↓

2008年度「M&T企画/議員のためのスキルアップ講座」終了しました

(どの写真もクリックすると拡大。写真右下あたりのクリックでさらに拡大) (どの写真もクリックすると拡大。写真右下あたりのクリックでさらに拡大)

↓ 2009年5月9日 む・しネットブログ から ↓

(他の参加者の報告を読むには、各リンク先をどうぞ)

●第3回「M&T企画/議員としてのスキルアップの連続講座」報告

プロジェクトスタッフ・島村紀代美 島村きよみの活動日記 ブログ

1月30日(金)31日(土)、ウィルあいち(名古屋市)にて、第3回「議員としてのスキルアップの連続講座」を開催した。参加者は13名。寺町知正さんとみどりさんを講師とするスキルアップ講座の最終回である。今回のテーマはこれまでの講座の内容をふまえ、「一般質問と議案質疑のまとめ、情報公開、支出、予算審議など」。

【セッション1】の「一般質問を深める」では、前回の講座で取り組んだ「12月議会の一般質問」のテーマについて各自が事後評価し、講師がコメントをする形で進められた。「獲得目標に届いたか?」、「その理由は?」を分析することがいかに重要かが見えてくる。講師からは質問のゴールをしっかり認識すること、必ず想定問答をすること等、多くのポイントが示された。

【セッション2】は2部構成で、前半のテーマは「議案質疑を深める」。課題で提出した議案質疑の事後評価をもとに、よかった点、悪かった点を洗い出す。

質疑は意見として述べるのではなく、一般質問と同様に意図をはっきり示すべきという講師からのアドバイスに、自分の質疑の問題点が明らかになった。

後半の「一般質問、質疑のまとめ」では、参加者が事前提出した課題「一般質問でつまづいているところ」について整理した資料が用意され、講師のみどりさんからコメントがあった。テーマ選び、事前調査、目標設定、立論など各項目の「つまづいているところ」に即して、改善のポイントが的確に指摘されていく。

【セッション3】も同じく2部構成で、前半は「3月議会に向けて=予算審議のために」。まずみどりさんから総論として「どこに軸足を置いて予算を評価すべきか」についてレクチャーがあり、続いて知正さんから具体的な予算審議の観点について細かいアドバイスがあった。

こんなに注意すべき観点があるのかと、まさに「目からウロコ」。後半は「情報公開を高めることは自分の仕事に返ってくる」ということで、参加者各自が作成した非公開情報への異議申立てについて知正さんがチェック&アドバイス。

2日目の【セッション4】は、「情報公開を広げるには」をテーマとして、前日に引き続き、情報公開のレクチャー。後半は「まちの支出を斬る」として、住民監査請求の立論と展開について実践的に学んだ。講座の中でも、もっとも参加者のニーズが高いテーマとあって、情報公開条例の対象になっていな第三セクターの公開をどう引き出すか、住民訴訟を視野に入れた監査請求書の書き方など、より深い内容について学ぶことができた。個別な「まちのおかしい支出」について情報共有できたのも大きな収穫だった。

まとめの【セッション5】では、参加者が3回の講座で得たことや、次に学びたいことをコメントして終了した。 「すぐに使える」実践的な講座を受講したことで、みな議員として「スキルアップできた」と実感していた。講座終了後、住民訴訟の勝訴を勝ち取った人や、あらたに監査請求を提出された参加者もあることからも、現実に獲得したものは大きい。

わたしは、2008年度の講座はプロジェクトスタッフを1年間担当した。主体的に関わったことで、わたし自身が前向きな強い気持ちで議会活動ができたと感じている。今後は学んだことをさらに議会の場で、市民と組んで、どう生かすかが重要。また常に基本に立ち帰りながら新しい視点を獲得し、情報共有できる場が自分にとってもまだまだ必要だ。

ということで、2009年度も勉強会プロジェクトスタッフとして手を挙げた。市民派として学びを深めたいという方は、ぜひ参加をお待ちしています!

↓ 2008年12月22日 む・しネットブログ から ↓

●第2回「M&T企画/議員としてのスキルアップ連続講座」報告

自分の議会を自己診断

長野県下諏訪町・青木利子 G・Gダイヤリー心と心をつなぐブログ

スキルアップ講座の魅力は何かと言えば「実践的テクニックを身につけられる」こと。獲得したことは即次の議会で実践できる。

今回の【セッション1】のテーマ「議会を改革する」では、まず自分の議会を他の議会と比較して客観的に見て何が問題かを把握することからスタートした。例えば「申し合わせ事項や慣例・習慣」については、参加者15名の所属議会がそれぞれに独自の運用をしており、文字通り「申し合わせ」ただけのものが多かった。あらためて「自分の議会がすべてじゃない」と自覚させられた。

私が議会で働くための武器は「地方自治法」や「会議規則」といった法律やルールだ。講師のみどりさんが常に言うように「相手が言ったことを鵜呑みにしない」で条例や規則に則った議会運営がされるよう厳しく立ち向かうことが大事だと再認識した講座でもあった。

「会議規則」どおりに議案質疑に通告制をとっているのはいいが、法的根拠のない「申し合わせ事項」で質疑を制限したり、一般質問をしたら質疑は控えるといった規制をしているところがあると聞きびっくりした。

私の議会では通告制ではないから自分の意志で本会議質疑ができる。むしろ質疑ができるのにしない議員が多いことの方が問題だと常々感じている。講座を聞いていたら、講師のともまささんから「通告制は必ずしも悪い面だけでなく、通告することで職員に考える時間を与えるため良い答弁に導ける場合もある」と指摘があった。通告にはそんな良い面もあるのかと知り、さっそく次回の議会では事前に担当課に聞き取りし質疑に臨みたい。

ただ注意したいのは、本番でいきなりの質疑の方が良い場合もあることも頭に置く必要がある。いずれにしても議案質疑は事前にたくさんの情報収集や調査をしっかりした上で、自分に自信をつけて臨むことが基本だ。

今回の講座でも「場数を踏むことが大事」というみどりさんのアドバイスが私にとって一番身にしみた。

●一般質問を組み立てる

愛知県長久手町・小池みつ子 小池みつ子 HP

議会活動のなかで一般質問は、自分でテーマを決め調査し、限られた質問時間を使い、主張をもって論理展開し、執行部にただしていくもの。問題意識を持ったテーマのどれを取り上げていくか、政策決定や予算化などのタイミングも考慮しながら「次は何を取り上げようか」と議会ごとに考えるのは、結構わくわくする時間でもあります。しかし、実際に質問を組み立て、獲得目標に向かって、ぶれないで質問を重ねられたかというと、かなり疑問で毎回反省があります。

さて今回の勉強会の【セッション2】は、この一般質問について。当日までの課題は、12月議会で取り組みたい質問テーマについて、獲得目標やそれに向けての立論など7項目について、指定の字数でまとめ提出。講師のみどりさんからメールで「獲得目標が漠然としている」などのアドバイスを受け、再度項目ごとに整理、組み立てをしました。

組み立て直しながら、「獲得目標をしぼり込めず、結局あれもこれもとなって、どんどん広がってしまう」という、自分の陥りやすい傾向を自覚することができたと思います。思いつく質問をすべてするのでなく、獲得目標に向けて必要なことにしぼっていくことが、なかなかできていない点も再認識。

講座のなかでは、「政策をつくる」のに必要な手順についてや聴き取り(ヒアリング)のコツについての具体的な話もあり、充実した時間となりました。聴き取った相手の話を鵜呑みにしないということ、聴き取り情報では行政にとって都合の悪い情報はでてこないということは、本当にそうだと思いました。私は普段はつい素直な(?)姿勢で聴き取りをしていました。

相手を説得するには、「根拠に基づく論理的説得力を身につける」ことが必要。つい自分の思いを押し付ける姿勢になりがちですが、「相手の論理」も知り、自分の思う方向へ相手を誘導していくための「議論のコツ」のみどりさんの話にうなずきつつ、次の一般質問を丁寧に作り上げていこうと改めて思いました。

議会の基本を知らない議員