私は喜び勇んで自室へと駆け上がってアンプのスイッチを入れ、盤をターンテーブルに乗せた。針を落とす瞬間の何とも言えない緊張感、十分許容範囲内のサーフェス・ノイズ、そしてモノラル特有の音の塊がダンゴ状態でスピーカーから物凄い勢いで飛び出してきた時の天にも昇る心地良さ... やっぱり50~60年代の音源はアナログ、それも絶対にモノラル盤に限ると思う。これはあくまでも私個人の好みなのだが、音場的に広がった音ではなくゴリッとした密度の濃い音に、ツルツルスベスベではなく野太くザラついた音にリアリティを感じるのだ。ロックンロールは何はさておきエネルギー感、グルーヴ感に尽きる、というのが私の信条。この迫力満点のサウンドを体験してしまえば、疑似ステレオなんてニセモノは気持ち悪くてとてもじゃないが聴いてられない(>_<) とにかく VG- となっていたこのレコードだが、見た目のヴィジュアル・グレードは VG+ で、ウチのオーディオ装置での実際のプレイ・グレードは EX+ コンディションだった\(^o^)/

このアルバムは全12曲入りで、うち9曲がオリジナルで3曲がカヴァーという構成。1965年ということで、いかにも60'sといった感じのブリティッシュ・ビート・グループっぽい曲と、R&B 色の強い曲が巧くバランスされて収められているが、そんな中で強烈な存在感を誇っているのがビートリィでも R&B 風でもない、まさにザ・フーというバンドのオリジナリティーここにありといった感じの凄まじいグルーヴで聴く者を圧倒する2曲、A⑥「マイ・ジェネレイション」とB⑥「ジ・オックス」であり、この2曲をそれぞれ LP の両面ラストに持ってきた絶妙な曲配置にも脱帽だ。

A⑥「マイ・ジェネレイション」はザ・フーを、いや60年代ロックを代表する1曲だが、これはもうザ・フーの4人にしか作り得ない原始的なエネルギーに満ち溢れたロックンロール。イントロからアクセル全開で縦横無尽に暴れ回り、0分55秒から “ドゥンドゥン ドゥドゥドゥン ドゥンドゥドゥ ドゥンドゥン~♪” とハードボイルドなソロを炸裂させるジョン・エントウィッスルのカッコ良さにはゾクゾクさせられる。 “リード・ベース” という、ベース・ギターの概念をひっくり返すような空前絶後のソロである。2分24秒あたりから爆発的な勢いで叩きまくるキース・ムーン怒涛のドラミングも圧巻だ。

これまで聴いていた CD もオリジナル・モノ・ミックスということで中々良い音を聴かせてくれたが(←「デラックス・エディション CD 」に入ってるのはギター・リフが欠落した中途半端なステレオ・ヴァージョンなので要注意!)、さすがにオリジ盤の音圧は凄まじい。まるでラオウの天将奔烈、北斗剛掌波の直撃を食らったような感じである。それと、ただ本能の趣くままに暴れているような感じを抱かせる3人のアンサンブルだが、緩急というかメリハリの付け方が絶妙で、急加減速を繰り返しながら3分20秒を一気に駆け抜け、そこにつっかえたように歌うロジャーのヴォーカルが乗っかって、これ以上ないと思えるぐらいのタテノリ・グルーヴを生み出しているところもザ・フーならではだ。

B⑥「ジ・オックス」はメンバー4人の共作によるインスト・ナンバーだが、私の耳にはどう聴いても “ザ・フー版ワイプ・アウト” 。キース・ムーンの破天荒なドラム・スタイルはジーン・クルーパやバディ・リッチといった古き良き時代のスウィング・ビッグ・バンドのドラマーからの影響を感じさせるのだが、ここではベンチャーズのメル・テイラーを彷彿とさせる凄まじいグルーヴ感(←「ライヴ・イン・ジャパン」みたいなドタバタ・ビートが最高!)がめちゃくちゃ気持ちイイ(^o^)丿 ジョン・エントウィッスルの轟音ベースはまるで “ブレーキの壊れたダンプカー” みたいな暴れっぷりだし、ロック界屈指のリズム隊が叩き出すグルーヴに拍車をかけるようなニッキー・ホプキンスのピアノもノリノリで、スリリングな疾走感と血湧き肉躍るような高揚感を煽り立て、破壊力抜群の暴力的なサウンドを生み出している。1965年の時点で、ヴォーカル抜きのインスト・ナンバーでこれほど聴き手の心をワシづかみに出来るバンドはザ・フーをおいて他にはいなかったのではないか。尚、タイトルの“オックス”とはベースのジョンの愛称から取られたもので、「スワンの涙」とは何の関係もない(笑)

アルバムの半分近くを占めるビートリィなナンバーの中では何と言ってもB③「イッツ・ノット・トゥルー」が出色の素晴らしさ。メロディー良し・演奏良し・コーラス・ハーモニー良しと三拍子揃った名曲名演で、特に「ハード・デイズ・ナイト」の頃のジョン・レノンのようなロジャーの辛口ヴォーカルが気に入っている。 “務所にいたとか、11人もガキがいるとか、中国人とのハーフだとか、父親殺しだとか、どれもこれもみんな嘘っぱちだ!” という歌詞もユニークで面白い。多分ザ・サン(←悪名高いイギリスのゴシップ大衆紙)あたりへのあてつけなのだろう。

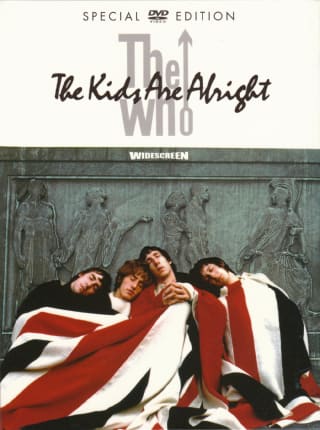

ビートルズっぽいということではA④「ラ・ラ・ラ・ライズ」やB①「キッズ・アー・オールライト」なんかモロにそれっぽいし、A③「ザ・グッズ・ゴーン」ではストーンズっぽさが顔を覗かせる。そうかと思えばジェームズ・ブラウンの A②「アイ・ドント・マインド」や B②「プリーズ・プリーズ・プリーズ」、ボ・ディドリーの B④「アイム・ア・マン」のようなコテコテの R&B カヴァーをやっていたりと、非常にヴァラエティーに富んだ構成で聴く者を飽きさせないところもこのアルバムの大きな魅力の一つだろう。そしてそれを可能にしているのが様々なタイプの楽曲に合わせて歌唱スタイルを微妙に変える器用さを持ったロジャーのヴォーカルで、キース、ジョン、ピートという超名手揃いのザ・フーの中にあって何かと過小評価されがちなロジャーだが、私に言わせればザ・フーのリード・ヴォーカルは彼以外には考えられない。

ブリティッシュ・ロック史上に燦然と輝くザ・フー衝撃のデビュー・アルバム「マイ・ジェネレイション」、執念で手に入れたこの UK オリジ盤は一生モノのお宝だ。今年はコレを聴いて鬱陶しい梅雨を乗り切るぞ!!!!!

The Who- My Generation Bass Solo

The Who - The Ox - John Entwistle ( Check More Info)

The Who - It's Not True (A Whole Scene Going 1-5-66)

このアルバムは全12曲入りで、うち9曲がオリジナルで3曲がカヴァーという構成。1965年ということで、いかにも60'sといった感じのブリティッシュ・ビート・グループっぽい曲と、R&B 色の強い曲が巧くバランスされて収められているが、そんな中で強烈な存在感を誇っているのがビートリィでも R&B 風でもない、まさにザ・フーというバンドのオリジナリティーここにありといった感じの凄まじいグルーヴで聴く者を圧倒する2曲、A⑥「マイ・ジェネレイション」とB⑥「ジ・オックス」であり、この2曲をそれぞれ LP の両面ラストに持ってきた絶妙な曲配置にも脱帽だ。

A⑥「マイ・ジェネレイション」はザ・フーを、いや60年代ロックを代表する1曲だが、これはもうザ・フーの4人にしか作り得ない原始的なエネルギーに満ち溢れたロックンロール。イントロからアクセル全開で縦横無尽に暴れ回り、0分55秒から “ドゥンドゥン ドゥドゥドゥン ドゥンドゥドゥ ドゥンドゥン~♪” とハードボイルドなソロを炸裂させるジョン・エントウィッスルのカッコ良さにはゾクゾクさせられる。 “リード・ベース” という、ベース・ギターの概念をひっくり返すような空前絶後のソロである。2分24秒あたりから爆発的な勢いで叩きまくるキース・ムーン怒涛のドラミングも圧巻だ。

これまで聴いていた CD もオリジナル・モノ・ミックスということで中々良い音を聴かせてくれたが(←「デラックス・エディション CD 」に入ってるのはギター・リフが欠落した中途半端なステレオ・ヴァージョンなので要注意!)、さすがにオリジ盤の音圧は凄まじい。まるでラオウの天将奔烈、北斗剛掌波の直撃を食らったような感じである。それと、ただ本能の趣くままに暴れているような感じを抱かせる3人のアンサンブルだが、緩急というかメリハリの付け方が絶妙で、急加減速を繰り返しながら3分20秒を一気に駆け抜け、そこにつっかえたように歌うロジャーのヴォーカルが乗っかって、これ以上ないと思えるぐらいのタテノリ・グルーヴを生み出しているところもザ・フーならではだ。

B⑥「ジ・オックス」はメンバー4人の共作によるインスト・ナンバーだが、私の耳にはどう聴いても “ザ・フー版ワイプ・アウト” 。キース・ムーンの破天荒なドラム・スタイルはジーン・クルーパやバディ・リッチといった古き良き時代のスウィング・ビッグ・バンドのドラマーからの影響を感じさせるのだが、ここではベンチャーズのメル・テイラーを彷彿とさせる凄まじいグルーヴ感(←「ライヴ・イン・ジャパン」みたいなドタバタ・ビートが最高!)がめちゃくちゃ気持ちイイ(^o^)丿 ジョン・エントウィッスルの轟音ベースはまるで “ブレーキの壊れたダンプカー” みたいな暴れっぷりだし、ロック界屈指のリズム隊が叩き出すグルーヴに拍車をかけるようなニッキー・ホプキンスのピアノもノリノリで、スリリングな疾走感と血湧き肉躍るような高揚感を煽り立て、破壊力抜群の暴力的なサウンドを生み出している。1965年の時点で、ヴォーカル抜きのインスト・ナンバーでこれほど聴き手の心をワシづかみに出来るバンドはザ・フーをおいて他にはいなかったのではないか。尚、タイトルの“オックス”とはベースのジョンの愛称から取られたもので、「スワンの涙」とは何の関係もない(笑)

アルバムの半分近くを占めるビートリィなナンバーの中では何と言ってもB③「イッツ・ノット・トゥルー」が出色の素晴らしさ。メロディー良し・演奏良し・コーラス・ハーモニー良しと三拍子揃った名曲名演で、特に「ハード・デイズ・ナイト」の頃のジョン・レノンのようなロジャーの辛口ヴォーカルが気に入っている。 “務所にいたとか、11人もガキがいるとか、中国人とのハーフだとか、父親殺しだとか、どれもこれもみんな嘘っぱちだ!” という歌詞もユニークで面白い。多分ザ・サン(←悪名高いイギリスのゴシップ大衆紙)あたりへのあてつけなのだろう。

ビートルズっぽいということではA④「ラ・ラ・ラ・ライズ」やB①「キッズ・アー・オールライト」なんかモロにそれっぽいし、A③「ザ・グッズ・ゴーン」ではストーンズっぽさが顔を覗かせる。そうかと思えばジェームズ・ブラウンの A②「アイ・ドント・マインド」や B②「プリーズ・プリーズ・プリーズ」、ボ・ディドリーの B④「アイム・ア・マン」のようなコテコテの R&B カヴァーをやっていたりと、非常にヴァラエティーに富んだ構成で聴く者を飽きさせないところもこのアルバムの大きな魅力の一つだろう。そしてそれを可能にしているのが様々なタイプの楽曲に合わせて歌唱スタイルを微妙に変える器用さを持ったロジャーのヴォーカルで、キース、ジョン、ピートという超名手揃いのザ・フーの中にあって何かと過小評価されがちなロジャーだが、私に言わせればザ・フーのリード・ヴォーカルは彼以外には考えられない。

ブリティッシュ・ロック史上に燦然と輝くザ・フー衝撃のデビュー・アルバム「マイ・ジェネレイション」、執念で手に入れたこの UK オリジ盤は一生モノのお宝だ。今年はコレを聴いて鬱陶しい梅雨を乗り切るぞ!!!!!

The Who- My Generation Bass Solo

The Who - The Ox - John Entwistle ( Check More Info)

The Who - It's Not True (A Whole Scene Going 1-5-66)