「インカの旅」から帰ってきて一週間経った。体重も旅発つ前の水準に戻ったし、時差ボケからも復調したのだが、なんとなく、気持ちがスッキリしない。気合が入っとらんというか、ボーッとしていてイマイチ気分が乗らんというか。とにかく、日がな一日無為無策で暮らしている(無為無策はいつものことではあるが・・・)。

これではいかんと思い、年初から計画していた7月初旬からの風来による北海道旅のことを考える事にした。実は行く先を「北海道」と決めていただけで、具体的なプランはこれといって決めていなかったのだ。

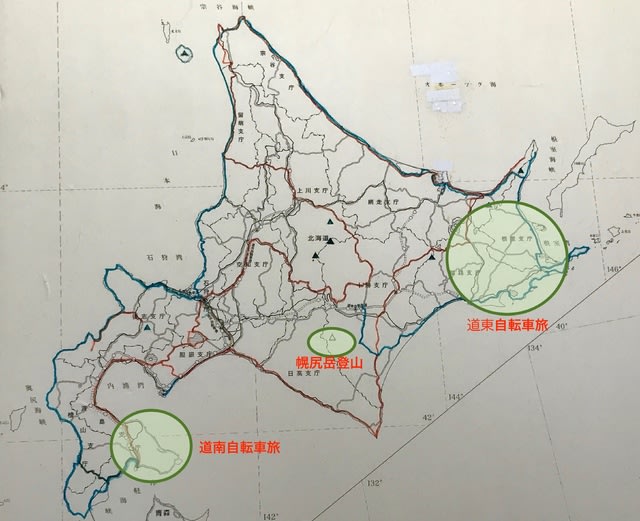

<昨年までの「列島攻略轍靴(てっか )ノ図」の北海道部分。日本の白地図を5mmの厚さのボードに貼って、今まで自転車で走った道に色付けしている。赤い線は1977年~81年の学生時代のもの、緑の線は会社時代のもの、水色の線は隠居してから走ったところである。△印は百名山。塗り潰しの▲は登頂済、△は未踏。>

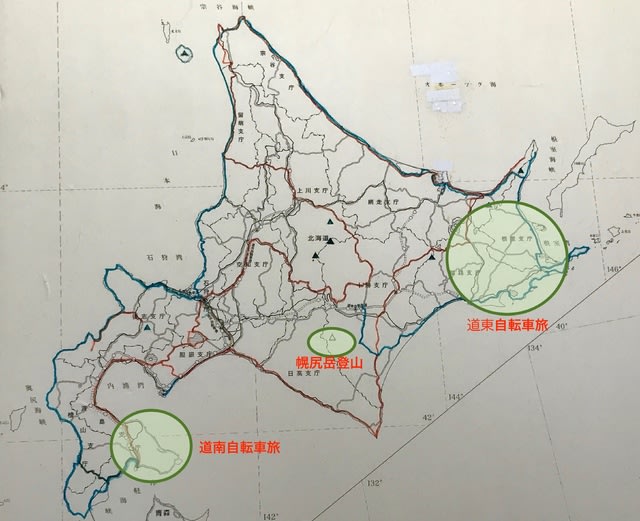

北海道に渡ったら、以下の3つをやろうと考えた。

その1:まずは道南の自転車空白地帯の函館の北東部分、具体的には大沼湖畔のキャンプ場に何日か滞在して、轍(わだち)跡を残していないところを自転車で走ろうと計画。

その2:日高山脈の麓に移動して、九つある北海道百名山で唯一未踏の「幌尻岳」を登ろうと思っている。ヒグマ出没地帯ではあるが、この一座で北海道百名山は完登できるので、今回の旅のメインイベントとなる。

その3:北海道に行くからには、道東の大自然は味わいたい。ということで、釧路あたりを拠点として自転車旅を楽しみたい。カヌーにも乗るかも。

今回は「幌尻岳登山」というハードな挑戦以外は、風来を最大限に活用したキャンピングを楽しむ予定。タダでいいキャンプ場をみつけたら、そこで連泊してボーッとする時間を多く作ろうと思っている。本州が梅雨でムシムシしている時期に北海道で快適にボーッとしようという魂胆である。

旅の事を考えたら、少しは“気合い”が入った。

<今回、メインの訪れるところを円で囲んでみた>

これではいかんと思い、年初から計画していた7月初旬からの風来による北海道旅のことを考える事にした。実は行く先を「北海道」と決めていただけで、具体的なプランはこれといって決めていなかったのだ。

<昨年までの「列島攻略轍靴(てっか )ノ図」の北海道部分。日本の白地図を5mmの厚さのボードに貼って、今まで自転車で走った道に色付けしている。赤い線は1977年~81年の学生時代のもの、緑の線は会社時代のもの、水色の線は隠居してから走ったところである。△印は百名山。塗り潰しの▲は登頂済、△は未踏。>

北海道に渡ったら、以下の3つをやろうと考えた。

その1:まずは道南の自転車空白地帯の函館の北東部分、具体的には大沼湖畔のキャンプ場に何日か滞在して、轍(わだち)跡を残していないところを自転車で走ろうと計画。

その2:日高山脈の麓に移動して、九つある北海道百名山で唯一未踏の「幌尻岳」を登ろうと思っている。ヒグマ出没地帯ではあるが、この一座で北海道百名山は完登できるので、今回の旅のメインイベントとなる。

その3:北海道に行くからには、道東の大自然は味わいたい。ということで、釧路あたりを拠点として自転車旅を楽しみたい。カヌーにも乗るかも。

今回は「幌尻岳登山」というハードな挑戦以外は、風来を最大限に活用したキャンピングを楽しむ予定。タダでいいキャンプ場をみつけたら、そこで連泊してボーッとする時間を多く作ろうと思っている。本州が梅雨でムシムシしている時期に北海道で快適にボーッとしようという魂胆である。

旅の事を考えたら、少しは“気合い”が入った。

<今回、メインの訪れるところを円で囲んでみた>

。この秋の内には旅立ちたいものである。

。この秋の内には旅立ちたいものである。