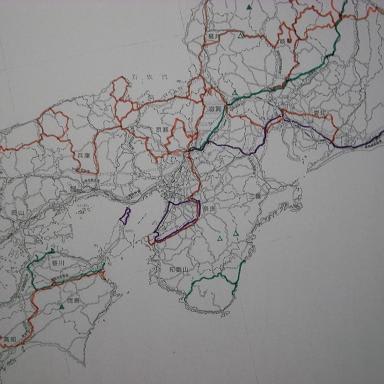

<橙色でぼかした部分が自転車の旅予定、楕円で囲った山が登山予定の山>

【自転車の旅】

①下北半島

ここは本州最北の地であり、その斧のような地形は子供の時から魅せられていた。普通の人よりは日本列島を出張や旅行でくまなく歩いていると自負しているが、この地には一度も足を踏み入れたことがない。せいぜいが斧の柄の手元にあたる三沢市に仕事で行ったぐらいである。

ここは青森か野辺地あたりから北上し、斧の刃の部分を走って本マグロで有名な大間崎を回って斧と柄の結合部分の尻屋崎まで行って南下。小川原湖の脇を通って、三沢、八戸あたりまで走ってみる予定。恐山にはぜひ寄ってみたい。また、明治維新後、朝敵の会津藩の移転先だった斗南藩跡も見てみたい。となると二泊三日は欲しい。

②北上川 源流~河口

三分の二まで達成。残り三分の一は牡鹿半島一周と組合せで走ってみたい。石巻で一泊して海の恵みで一杯やれたら最高だ。

③阿武隈川 源流~河口

那須岳の白河側の山麓に甲子温泉というのがあり、その辺りが源流。まずはその温泉で一泊してから、川に沿って、福島県を縦断し、宮城県の荒浜が終点だ。荒浜では9月以降なら名物「はらこ飯」が食える。実施時期としてはその辺りを狙うか。

④最上川 源流~河口

岩手県「北上川」、福島県「阿武隈川」の川下りをしたならば、山形代表のこの川をやらない手は無い。ということで、この源流から河口まで他県をまたがらない一県だけを流れる川としては日本一長い最上川も予定にいれておく。磐梯山の北側山麓の白布温泉あたりが源流なので、そこから発し、米沢、天童、村山、尾花沢、新庄あたりまで行く予定。

⑤日本海

秋田、山形、新潟までの日本海沿いを自転車では走っていない。「列島轍靴図」を眺めていたら、どうしても、この長い海岸線に緑の線を書き入れたくなった。それだけの理由で、自転車の旅として走り出すのも、“また、楽しからずや”である。「海の幸街道」とでも名付けて走りたし。

⑥新潟~福島間列島横断

これも地図を見ているうちに走って見たくなったコース。新潟市からいわき市までの山岳コースを走る旅だ。自転車は山岳地帯なので氷川丸になるだろう。この旅は「一泊二日×数回」を必要とするかもしれない。

この東北地区は仙台に“止まり木”があるうちに成し遂げねばならない。また、この地区は“おくのほそ道”の大部分を占める。それは別途単独で攻略方法を紹介しようと思っている。

)とし、どこを、いつ、どうやって攻略するかの作戦を立てるのに役立てようと思っている。北海道、東北、関東、甲信、近畿、中国、四国、九州のパートに分けて、作戦立案をする所存。これらの、計画から実行までを、

)とし、どこを、いつ、どうやって攻略するかの作戦を立てるのに役立てようと思っている。北海道、東北、関東、甲信、近畿、中国、四国、九州のパートに分けて、作戦立案をする所存。これらの、計画から実行までを、