新潮社

http://www.shinchosha.co.jp/book/910048/

●第一感

その本は昨年刊行された小説集で、出入りしているネット掲示板の中で聞き知って興味を持ちさっそく最寄の書店に取り寄せてもらい今朝ほど入荷したむねの連絡があり受け取りに行き近くのカフェに入って読み続けつい先ほど読み終えた。上等な小説に出会った時には決まって湧き上がってくる幸福な満足感が胸中に広がった。久しぶりに小説らしい小説、作品らしい作品を読ませていただいた。この本にはまえがきもなければあとがきもない。そうした余計なおしゃべりの類よりは主人公の青年の言動が文体にじかにつながっていて何か途轍もなく弾力に富んだスプリングが表表紙と裏表紙の間にはさまっていた。

2016.12.28 横浜市

●第二感

当のご本はただいま同居している次男に強引に貸し出し中です。読んでごらんと云ったらめんどうくさそうに「いいよ」と断ってきたので、著者の経歴などをひとしきり説明したら顔がほころびはじめてきてニヤニヤしながら本を持って自室に戻っていきました。さても、ずいぶんと古い話で著者には不満かもしれませんが白樺派の、それも志賀直哉を読んでいるような感じでした。1967年、米国はP大学に集っていた日本人留学生の一団もまた白樺派だったような気がします。主人公の西河原は彼らの中でわずかに抜きん出ていた。その自由度において一筋縄では行かないものを持っていた。明治末年当時白樺派の中では、それが志賀直哉でしたから。さて、わたしにとってもこの本は事件でした。そこで、おれ様もこのままうずもれてしまっては半年前に九十五歳にして往生を遂げた母ちゃんに申し訳ないとわが身に活をいれたところです。わたしもまもなく七十になりますから。

2017.01.04 足立区

葉が散らずに年を越したはなみずき

●第三感

作品の最後に次のような一節があった。

わたしも夏にはプリンストンを去ることにした。こうしてボルスキーの研究所は消滅した。荷物いっさいを六十一年型のフォードに積み込んでプリンストンを出たとき国道一号線からGC寮の塔の背後に真っ赤な夕日が沈んでいくのがみえた。わたしはくるまをハイウェーのわきにとめて塔の写真をとった。それはわたしがプリンストンにきてはじめてとった写真だった。

主人公西河原には三度笠がよく似合うなどと不埒なことを考えた。股旅物とは言わないまでも西河原は旅人だったのだ。

2017.01.06 横浜市

2017.01.08 足立区

2017.01.21 横浜市

●第四感

私が有田さんにお知らせする前の時期にPGMさんは別ルートで(自分で調べてか?)

MOKUMOKUさんの個人情報(私のとは別口の個人情報・住所氏名など)を知っていましたね。

上の記事を載せてきたのは、どこのあんちゃんなのか。十数年前のたかだか掲示板上の矮小政治を、あれこれと持ち出してかかわってきた御連中どもを再び興奮させようとの目論見と、その発想が矮小だ。使い物にならないしょぼくれた老人の金玉模様だ。

有田芳生氏(現民進党参議院議員)は日本共産党の二軍なのだよ。どこまでいってもだ。有田氏の場合は、姿を変え、所属の組織を変えても根っからの現代共産主義者ですよ。小沢一派であろうと民進党であろうと彼にとっては自身の売名活動のために、組織も有名人も、いかに自身の売名のために利用できるかの価値しかない。その意味では世渡り上手だ。だが、彼の場合なんと言ってもポピュリズムに奉ずるしか手法はないのであり、その思想の薄っぺらさといったら全国民に周知されている事実だ。

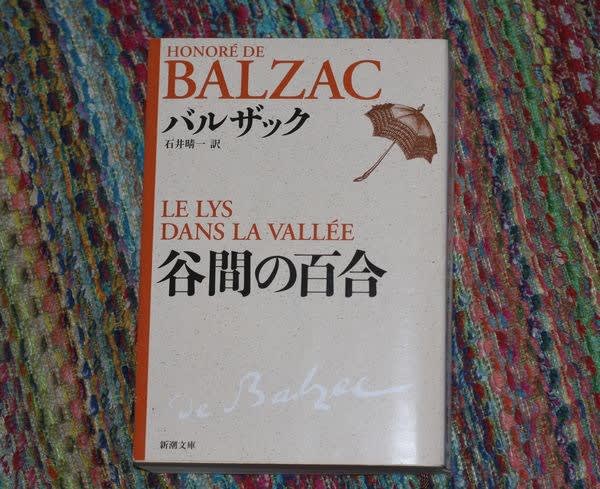

ある人が世間から褒められるのは「一芸に秀でる」という現象を自ら世に示すしかないのです。MOKUMOKUさんの小説集『転居のいきさつ』(新潮社)を読ませていただいて、つくづくとそのようなことを考えましたね。

政治家ならば政治という泥にまみれなくてはならない。今井君のように金儲けだけが人生だというなら実際に金持ちにならなければならない。年収600万円で金持ちだと自慢できますか。こうしてネットでは中身のない口ばっかりが達者になった空っぽ人間の能無しが安直手法に乗せられて、やれラインだツイッターだフェイスブックだと雨後の竹の子のように面を出してきては、この世にたった一つの「わたし」の心の一節さえも歌うことなく傷つきつぶされていく。

本当に惨い実害が出ているのです。MOKUMOKUさんの実名、自宅の住所、電話番号勤務先などがあちこちに貼り付けられているのです。渡邊さんも、 ご存知ですよね。

仮にも、そのようなことがあったとしてもだ。最初の最初にネットや電子メールに、自分の個人情報を偉そうに記した当人の責任である。MOKU氏は渡邊さんあてに長文のメールを送付した。後にモクモク文書と呼ばれたものである。このメールの末尾にご自分の個人情報を書き付けた。ニューヨーク在にして米国の某大学の教授職とうとう・・・。

なんのために、そのような余計な言辞を記したのか。おそらく、それらの個人情報が多少は権威となり渡邊さんを説得させるに役だつだろうとの思いからである。だが、これは誰が見ても不純なやり口だ。

MOKU氏が、もし東京の下町在にして、当時のわたしがそうであったような無職の初老男だったなら実名も住所もメールに書き記す必要性は毛頭なくなる。もとより、この話題は同時的にいくつかの掲示板で喧騒を極めていた。なぜ掲示板で議論せずに渡邊さんこそ渦中の中心人物と見なされていたとはいえ特定者あてのメールにしたのか。末尾のいかにも高級な個人情報を、これ見よがしに知らしめて後、渡邊さんをして説き伏せんとしたことは明白ではないか。これがMOKU氏によるメールにこめられた真の狙いだった。権威を盾にして有田氏擁護の立場をとっていた渡邊さんに圧力を加えんとした。

当メールによって有田芳生氏が一方的に誹謗中傷されていると判断した渡邊さんによって当の有田芳生氏に末尾の個人情報を含めてそのまま転送された。ただちに有田氏によってMOKU氏の個人情報だけが取り出されネット上に拡散されてしまったのである。何度も言うが十数年前のことである。誰が悪い彼が悪いという問いは二束三文の瑣末な話に落ちる。畢竟、MOKU氏の個人情報をばらしてしまった最初の張本人はなんといってもMOKU氏自身なのであるからして。

また、もうひとつの考えがある。ご自身の個人情報が世間にさらされてしまうことはMOKU氏にとっては、もとより想定内のことであり折り込み済みだったとしたらどうだろう。まさにMOKU氏の「いたずら」だったのかも知れやせぬ。

MOKU氏の小説『転居のいきさつ』の主題のひとつが、この「いたずら」の出来不出来にある。それもだいぶ高級な「いたずら」だ。下司はひたすら当の「いたずら」に反応発奮して犯人探しに右往左往する。

ところが実際にはそうではなく通り一遍の月並みな対応に追われた。MOKU氏は自分の個人情報がさらし者になったと怒り心頭に発した・・・ように少なくとも傍目にはそう見えた。渡邊さんはMOKU氏からのメールを有田氏あてにそのまま転送してしまったことを認め以後の断交宣言とともにMOKU氏に謝罪した。わたしは渡邊さんが謝罪する必要はまったくないと論陣をはった。

十三年前もしくは十四年前の話である。当時、有田芳生氏は参議院議員になる前で、まだ一介のジャーナリストではあったが日テレの何とかと言う番組にコメンテーターとして連日出演されていた。これが彼の人気をささえていた。共産党くずれは事実であったとしてもリベラルの旗手として視聴者に映っていたことは間違いない。またどこの誰よりもネットの使い手を自認していたようだ。こうして彼のホームページ及び掲示板は盛況を呈し一家言をぶらさげた一癖も二癖もある諸氏が集いあっていた。

ともあれ、おそらく、このときの「いきさつ」こそMOKU氏をして『転居のいきさつ』を書かせしめたもっとも重要な動機となったのではないかと、わたしなりに楽しい憶測にふけっている。

2017.02.01 横浜市

●第五感

先日、「モクモク文書」すなわちMOKU氏が渡邊さんにあてた長文メールについて、その末尾に自分の個人情報を記したのは、権威をちらつかせることによって、渡邊さんに圧力をかけたのだと書いてしまいましたがもう少しよく考えてみますと、それだけではないようですね。

メールの中身は、有田氏に対する一方的な誹謗中傷だと受け取ったのは当時いささか神経が過敏になっていた渡邊さん固有の受け止め方だったという見方もありそうです。

たしかにメール本文は、知られざる有田氏のプライベートを暴露するなどという部分もたしかにあった。有田氏のばあいは講演先などに取り巻きがいて仲良くしているとうとう。だが、そうした振る舞いは一般的に、わざわざ取りざたされたり非難されるような問題ではありません。

改めてわたしが着目したのは、その文体です。有田氏批判はそれとしても、またもう一面から読んでみれば、それこそ、どこかのいたづら坊主が面白しおかしく遊び友達の生態を、まるで漫談のように楽しそうに書かれています。梅雨時に大きな芋の葉の上を転がって遊んでいる水玉のような文章でした。決してだれそれをしておおげさに糾弾しようなどという考えはいささかもなかったようにも思えてきます。

ささいな誤解を解きたい一心だったのかも知れません。当時MOKU氏は70にして大学教授を退官する直前のことでした。ネット「界隈」では最高齢者であることは暗に周知されていた。それらのことを踏まえて、もしかしたらモクモク文書とは、この人に特有の「いたづら」心から発した文章だったのかも知れないとは、すでに申しあげました。

「いたづら」としての一面もまた内在していたことを渡邊さんに読み取る余裕があったならMOKU氏からのメールをそのまま有田芳生氏あてに転送してしまう愚はさけられたはずです。

しかしながら当メールに差し出し人としての「私」の正直さを表明しておこうとするあまり個人情報を記してしまったのは、なんといってもMOKU氏の誤りであることにかわりはありません。

自室にて

●第六感

ノンポリとは現在では死語と化してきたようで幸いなことだと思っている。ノンポリとは1960年の安保闘争以後に流行した思想腑分けの弁方だった。左派のいずれかの党派に属していることに優位性を得ていた諸君が、一向に旗色鮮明にしようとしない優柔不断にして中間的な、それでも時々デモなどには顔を見せてくる青年諸君をある意味見下して呼ばわった蔑称である。

ノンポリは語義通りのノン・ポリシーでは決してなかったことが『転居のいきさつ』(新潮社)にまざまざと描かれている。ノンポリこそ世紀を超えてしたたかに生き抜いてきた。ノンポリこそ健全な政治的生態だったのだ。この小説の主題はまさにここにあると確信した。

口を開けば「信仰告白」かスローガンをがなっているばかり。人を見れば色眼鏡を架してイデオロギー上の腑分けにかける。このような不全な徒党根性は敗北するのである。いやすでに敗北している。

彼らこそ「転居」しなければならない。そして新しく生まれ変わらなければならない。

●第七感

>神山幹夫先生の『転居のいきさつ』には文学の香りがする。

>http://ameblo.jp/tta33cc/entry-12279816486.html

君だったのか。昨年末の某掲示板の書き込みにおいてわたしにMOKUMOKUさんの『転居のいきさつ』(新潮社)の刊行を教えてくれたのは。君によってMOKUMOKUさんの近況と思想の一端を知ることができたのだ。なにはともあれ君には感謝する次第。さっそく『転居のいきさつ』を最寄に書店から取り寄せ息つく暇もなく一気に読み終えてこれは近年にない事件となった。もちろん、ごくごくわたしにとってと云う意味に過ぎないが。『転居のいきさつ』の著者は「畔井遠」氏と記されていたのが、これはペンネームということだったのだね。いずれヒトの名とは難儀なものですね。上の「神山幹夫」も、私は今日はじめて耳にした。わたしの頭にあるのはMOKUMOKUさんというネットで使用されていた匿名だけしかいざ知らず、これまでこれだけで済ませてきたので。畔井遠さんといい神山幹夫さんといいなんだか縁遠い話になってくる。もちろん、これは作品そのものの文芸的な価値と巧拙には関係のない話としておかねばならないのだが。

●第八感

> 畔井遠 クロイ・ウェン

> 1936(昭和11)年京都市生まれ。1967年(昭和42)年東京大学大学院医学系研究科博士課程修了。医学博士(専門:免疫化学・血液学)。同年よりプリンストン大学、パリ大学分子病理学研究所、コロンビア大学を経てシートンホール大学大学院教授。2005(平成17)年退官。1974(昭和49)年よりニューヨーク市に在住。

どうやら畔井遠の名はペンネームということならば、その下に記された略歴は何の意味を成さしめるのか。誰の略歴なのか。ペンネーム者のそれか。または、ペンネームの裏にいる本物の世俗のそれも今生きている最中の著者の略歴なのか。そこが不審だ。その彼が、これ見よがしの金銀ぎらぎらの略歴を公に発表したがるその魂胆の底の底にあるものは、いかなるものにござ候ぞ。