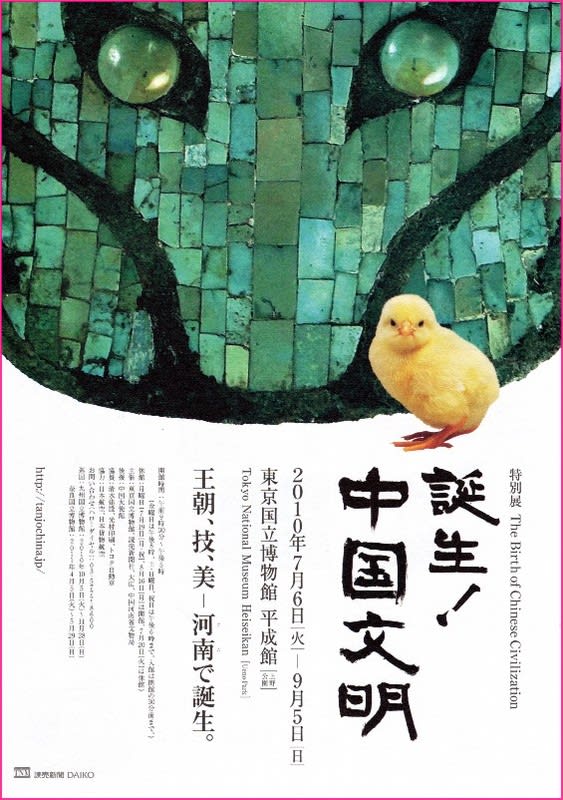

8月29日の記事「東博敷地内の銅像」で書きましたように、東京国立博物館(東博)で「誕生! 中国文明」を観てきました。もう3週間も前のことで、かなり記憶も薄れつつあります。

というか、記憶に残るほど面白い展示ではなかった というのが正直なところです。

というのが正直なところです。

中国王朝発祥の地「河南省で出土した出土した数々の名品に焦点をあて、中国文明の誕生と発展のあとを紹介(フライヤーより)」するこの展覧会、確かに、「『紀元前』『紀元前10世紀』はあたりまえ。最古は『紀元前20~18世紀』 」と、まさしく中国四千年の歴史をさかのぼっているわけですが、困ったことに、私、中国最古の遺物の主流をなす青銅器って、あんまり好きじゃないのですよ…

」と、まさしく中国四千年の歴史をさかのぼっているわけですが、困ったことに、私、中国最古の遺物の主流をなす青銅器って、あんまり好きじゃないのですよ…

4000年という長大な時間が想像を絶することに加えて、装飾過多で奇をてらったとしか言いようのない青銅器の造形はどうもピンときません。

青銅をつくりだす冶金技術とか、微細な模様を浮き出させる鋳造技術とか、とんでもない技術水準を感じさせてくれます。でも、それを観て楽しいかと問われると…。

こればかりは「好き嫌い」の次元の話ですので、とやかく言われても困ります。

ところで、青銅は銅とスズの合金(=ブロンズ)なわけですが、中国の人々(漢民族?)にとって、スズは特別な金属であり続けているようです。

中国語で金属全般のことを「五金」といいます。もともとは、5種類の金属、金・銀・銅・鉄、そしてスズ(錫)を意味していて、転じて金属全般を意味するようになったのだそうな。

上海と南京の中間辺りに「無錫」という都市がありますが、無錫は「錫(スズ)が無い」からということで「四金」とも呼ばれている、なんて話を聞いたことがあります。嘘か誠かは不明デス。

話を「誕生! 中国文明」に戻します。

個人的にイマイチな展覧会だったとはいえ、いくつか私の関心を惹くものもありました。

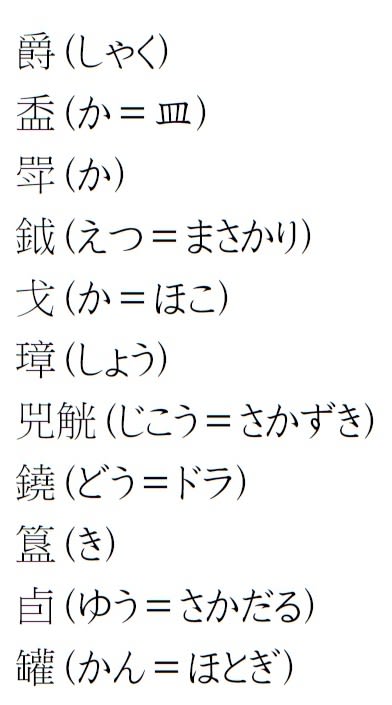

まず、出品作品の名前(一般名詞)の難しさ、漢字の難しさです。

まず、出品作品の名前(一般名詞)の難しさ、漢字の難しさです。

右に示したのは、出品目録からとりわけ難しい漢字を抜き出したもの。テキスト入力するだけでも大変でした。

しかも、今になってみれば、どれがどんな作品だったのか、さっぱり思い出せません 図録

図録 を買っていませんし…

を買っていませんし…

かといって、持っている「基礎中国語辞典」を引く気にもなりませぬ。

と、まぁ、テンション低く終わるのも「いかがなものか」ですので、いくつか出品作品をご紹介しましょうか。

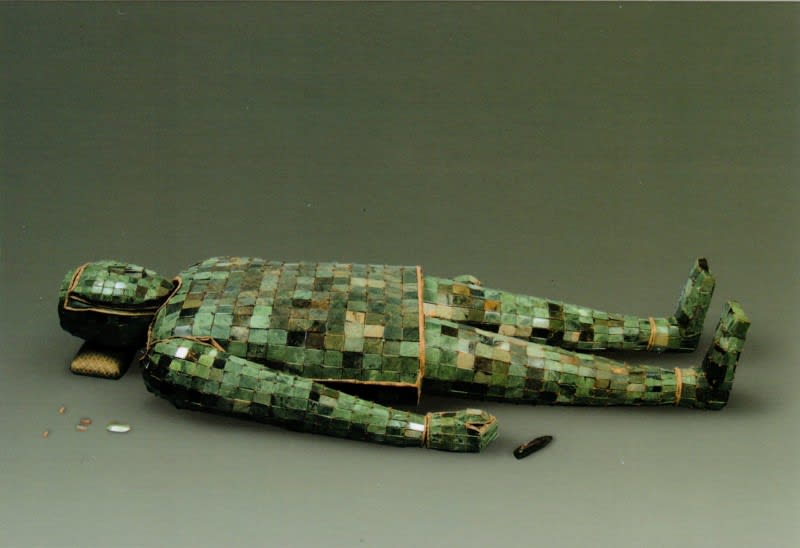

まず、前漢(BC1世紀)の「死装束」、金縷玉衣(きんるぎょくい)。

腐敗を防ぐと信じられていた「玉(ぎょく)」を金糸でつなぎ合わせた豪華な「死装束」です。

腐敗を防ぐと信じられていた「玉(ぎょく)」を金糸でつなぎ合わせた豪華な「死装束」です。

ご丁寧に、耳栓や鼻栓、口に咥えさせる蝉型の玉までがセットになっています。

なんと贅沢な…。

もう1点は春秋時代(BC6~BC5世紀)の神獣です。

他には、ポスターにも使われている夏(BC17~BC16世紀 )の動物紋飾板(16.5×10cmほどの大きさ)や、北宋(11~12世紀)の金製アクセサリー(7×5cmほど)の緻密な細工が見事でした。

)の動物紋飾板(16.5×10cmほどの大きさ)や、北宋(11~12世紀)の金製アクセサリー(7×5cmほど)の緻密な細工が見事でした。

でも、やはり、「今週末で終わってしまいますので、是非お出かけください 」とまではお薦めする気にはなれません。

」とまではお薦めする気にはなれません。

私にとっては、このあと観た平常展の方がずっと楽しかったな…。