「大阪・奈良・京都のハシゴ旅 #1-1」のつづきです。

一昨日、この「#1-2」を書いていて、記事の終盤、「日本国宝展」の展示についてあれこれと復習がてら調べて 、さぁ、いよいよ完成だ

、さぁ、いよいよ完成だ と思った時、ついついマウスの「戻る」ボタンを押してしまい、書きかけの記事が消えました

と思った時、ついついマウスの「戻る」ボタンを押してしまい、書きかけの記事が消えました

ブログサイトの「自動バックアップ機能」で、記事の前半は復活 しましたが、一番労力

しましたが、一番労力 を使った部分は消滅したままで、そこを書き直す気力が薄れてしまいました

を使った部分は消滅したままで、そこを書き直す気力が薄れてしまいました それでも、なんとか体裁を繕って「#1-1」をアップした次第です

それでも、なんとか体裁を繕って「#1-1」をアップした次第です

そんなわけで、気を取り直して、「日本国宝展」の見聞録を書きます。

「大阪・関西万博開催記念 大阪市立美術館リニューアル記念」と銘打った「日本国宝展」、フライヤーには、

「大阪・関西万博開催記念 大阪市立美術館リニューアル記念」と銘打った「日本国宝展」、フライヤーには、

教科書で見た、あの国宝が一堂に!

大阪・関西万博が開催される令和7年(2025)春、大阪市立美術館は昭和11年(1936)の開館後初めて二年以上に及ぶ全面改修を経て、リニューアルオープンを迎えます。この二つの事業を記念し、大阪で初、また公立館としても初となる国宝展を開催します。

何百年あるいは何千年もの時を越えて今に伝わる、日本文化の結晶とも言うべき国宝。本展ではこの類い稀なる宝を通じて日本の美の歴史を辿り、併せて大阪ゆかりの国宝もまとめてご紹介します。また、今に守り伝えてきた先人の想いとたゆまぬ努力を継ぐべく、文化財を未来へ伝えていくことの意義についてもお示しします。「国宝」という至宝との<出会い>が、国や地域を超えた日本文化への理解につながることを期待しています。

展示されるのは約130件の国宝のみ(*参考出品を除く)。大阪ではかつてない規模かつ贅沢な構成で、日本の美の真髄に迫ります。

と、どやぁ~ という感じが伝わってきます。

という感じが伝わってきます。

そして最初の展示室「日本美術の巨匠たち」へ…。

最初っから凄い

円山応挙「雪松図屏風」に、長谷川等伯「楓図」、伊藤若冲「動植彩絵」から「芦雁図」「群鶏図」「秋塘群雀図」の3幅、岩佐又兵衛「洛中洛外図屏風(舟木本)」など、まさに どやぁ~ でした

でした

久しぶりに京の喧噪が伝わってくるような「洛中洛外図屏風(舟木本)」を間近に観て 、単眼鏡を持ってこなかったことを後悔…

、単眼鏡を持ってこなかったことを後悔… でも、細かい所を観る

でも、細かい所を観る なら、うちには「京都―洛中洛外図と障壁画の美」(2013年10~11月@東京国立博物館)の立派な図録

なら、うちには「京都―洛中洛外図と障壁画の美」(2013年10~11月@東京国立博物館)の立派な図録 がありますから…

がありますから…

面白いと思ったのは、「動植彩絵」のうち展示されていたのが、雁が1羽の「芦雁図」、鶏が12羽の「群鶏図」、雀が70羽以上の「秋塘群雀図」と、どれも鳥が描かれている作品だったこと。お馴染みの「群鶏図」もさることながら、粟の実に殺到する雀たちがなんともかわいらしい

面白いと思ったのは、「動植彩絵」のうち展示されていたのが、雁が1羽の「芦雁図」、鶏が12羽の「群鶏図」、雀が70羽以上の「秋塘群雀図」と、どれも鳥が描かれている作品だったこと。お馴染みの「群鶏図」もさることながら、粟の実に殺到する雀たちがなんともかわいらしい しかも1羽だけ白いっつうのが(吉祥を意味しているとか…)、オシャレでもあります。

しかも1羽だけ白いっつうのが(吉祥を意味しているとか…)、オシャレでもあります。

なお、名前を挙げた4作品のうち、6月1日まで展示されている「楓図」を除き、みんな東京の自宅(?)に戻られています。

代わって、「唐獅子図屏風」や、雪舟の「天橋立図」「慧可断臂図」「山水長巻」などが展示されているらしい。

「唐獅子図屏風」を初めて観る人は、あのデカさ にのけぞるだろうな…

にのけぞるだろうな…

それにしても、見事な「掴み」だったと思います。

最初にこんなクライマックスがあって、あとは尻すぼみになるんじゃないかとちょっと心配でしたが、いやいや、これでもか とばかりに名品

とばかりに名品 が惜しげもなくくりだされます。

が惜しげもなくくりだされます。

薬師寺の聖観音菩薩立像(見聞録)や興福寺の華原磬などは、今回のように出張中でない限り、薬師寺東院堂や興福寺国宝館で簡単にお目にかかれますが、鑑真和上坐像 (私は2年ぶりの再会)とか、東京国立博物館所蔵の「孔雀明王像」なんて、なっかなか拝見することはできません

薬師寺の聖観音菩薩立像(見聞録)や興福寺の華原磬などは、今回のように出張中でない限り、薬師寺東院堂や興福寺国宝館で簡単にお目にかかれますが、鑑真和上坐像 (私は2年ぶりの再会)とか、東京国立博物館所蔵の「孔雀明王像」なんて、なっかなか拝見することはできません (右の写真は、「孔雀明王像」の高精細レプリカ@東京国立博物館)

(右の写真は、「孔雀明王像」の高精細レプリカ@東京国立博物館)

また、如拙「瓢鮎図」は、今年1月に妙心寺で模本を拝見したものの(記事)、現物とは15年ぶりの再会でした。

美術館・博物館の企画展は、通常、撮影禁止 ですが、それでも、「フォトスポット

ですが、それでも、「フォトスポット 」を設けていることが増えてきていまして、この「日本国宝展」でも、1点だけ「撮影可

」を設けていることが増えてきていまして、この「日本国宝展」でも、1点だけ「撮影可 」でした。

」でした。

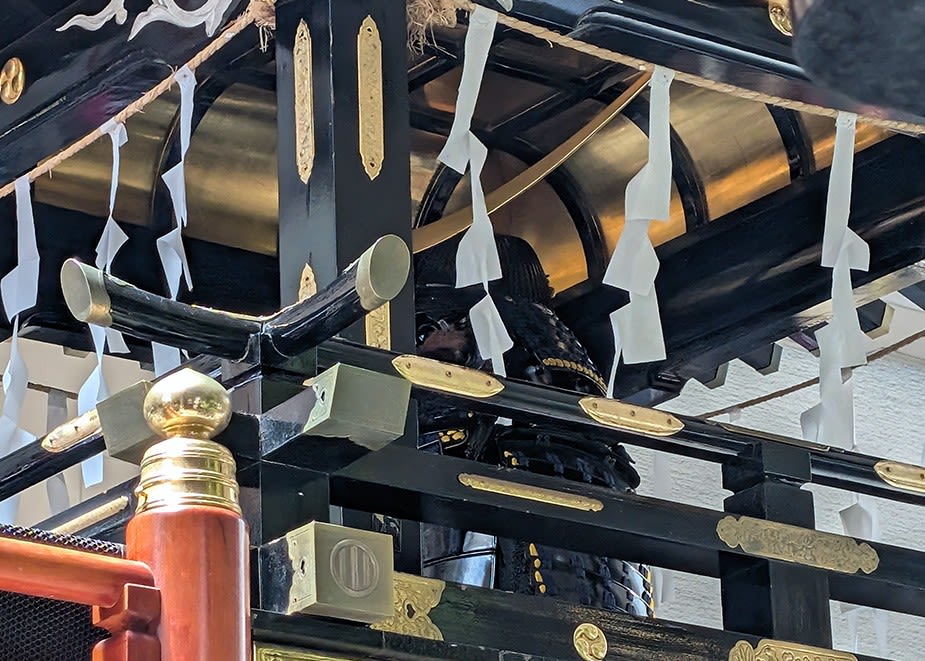

それが、薬師寺東塔の水煙。

この水煙は、2009~2020年にかけて行われた薬師寺東塔の解体修理を期に引退したもの。

この水煙は、2009~2020年にかけて行われた薬師寺東塔の解体修理を期に引退したもの。

ですから、1300年の長きにわたって、東塔のてっぺんで風雨に耐えてきた現物です。

見た目は時を超えて見事 なものですが、劣化しているということで、引退されたそうです。

なものですが、劣化しているということで、引退されたそうです。

水煙は、精巧に鋳造された4枚の水煙が十字型に組み合わされていて、その1枚の重さは100kgあるんですと

水煙の上に二つのアンティチョーク状のものが見えますが、下が「竜車」、上が「宝珠」というものだとか。

現在の薬師寺東塔に取り付けられている相輪は、最上部の水煙・竜車・宝珠のほか、その下の九輪の一部が新調されたと聞きます。

現在の薬師寺東塔に取り付けられている相輪は、最上部の水煙・竜車・宝珠のほか、その下の九輪の一部が新調されたと聞きます。

つまり、新しい東塔の相輪には、1300年前のものと新品 とが共存しているのですが、素人目

とが共存しているのですが、素人目 で見上げるのでは、その違いが判りません

で見上げるのでは、その違いが判りません

こちらのサイトを読むと、その「再現」の奥深さ、技術たるや…

この展覧会の出品目録 を眺めると、出品作品の所蔵・収蔵者は、実に多様なことが判ります。

を眺めると、出品作品の所蔵・収蔵者は、実に多様なことが判ります。

やはり東京国立博物館が所蔵・収蔵している作品が多いのですが、同時期にかなりの規模・内容の特別展を開催中の京都国立博物館や奈良国立博物館からやってきた作品も少なくないのには驚きました。

きっと、開催準備の中で、大阪市立博物館、京博、奈良博の3者に東博が加わって会議と調整を繰り返して、「日本国宝展」、「超国宝」展、「日本、美のるつぼ」展の出品作品を決めたのだろうなと想像に難くありません。

なお、雪舟「天橋立図」は、5月27日~6月8日に大阪市立美術館で展示されたあと京都に戻り、6月10~15日には京博で展示されますし、如拙「瓢鮎図」は4月26日~5月18日に大阪市立美術館、5月27日~6月15日には京博で展示されるという、売れっ子タレントのような「掛け持ち出品」です。

こうして私は、約1時間半 にわたって「日本国宝展」を楽しんだのでした。

にわたって「日本国宝展」を楽しんだのでした。

つづき:2025/06/01 大阪・奈良・京都のハシゴ旅 #1-3

つづき:2025/06/01 大阪・奈良・京都のハシゴ旅 #1-3

が両者でさほど違わないことに加えて、

が両者でさほど違わないことに加えて、 の場所を考えれば、新幹線より

の場所を考えれば、新幹線より

の人もいましたが、こちらはかなり

の人もいましたが、こちらはかなり

、

、

だったんですが、せっかく大阪まで来て、全国チェーンの飲食店で食事するのには

だったんですが、せっかく大阪まで来て、全国チェーンの飲食店で食事するのには

⇒徒歩

⇒徒歩 ⇒

⇒ ⇒

⇒ ⇒

⇒ )

) ⇒徒歩

⇒徒歩 ⇒徒歩

⇒徒歩

の出番はありませんでした

の出番はありませんでした

の出番はなく、

の出番はなく、

した後

した後

がMISIAに当たりました。

がMISIAに当たりました。

がリリースされることもあってか、MISIAはあちこのTVやラジオに出演しています。

がリリースされることもあってか、MISIAはあちこのTVやラジオに出演しています。

が入ると信じてる

が入ると信じてる )なんとか繋げそうです。

)なんとか繋げそうです。

1枚目の写真の左側に写っている

1枚目の写真の左側に写っている

です。

です。

が東大ボート部OBだったな…

が東大ボート部OBだったな…

とのことですので、予定どおり

とのことですので、予定どおり

」

」 が

が 、

、

」

」

そこで気づいたのですが、この

そこで気づいたのですが、この

し、

し、

って、こんなに

って、こんなに

の月曜日を避けるべく、

の月曜日を避けるべく、

こともさることながら、

こともさることながら、