「7月の帰省のこと #1 [水害編]」のつづきです。

美術館・博物館は、休館日 を月曜日に設定しているところが多い印象がありますが(六本木界隈ではなぜか火曜日が休館日のところが多い)、秋田県内の博物館・美術館は不定休のところが多いのですよ。

を月曜日に設定しているところが多い印象がありますが(六本木界隈ではなぜか火曜日が休館日のところが多い)、秋田県内の博物館・美術館は不定休のところが多いのですよ。

そこで、帰省した翌日、7月10日(月)に、さっそく県南の美術館をハシゴするべくクルマ

を走らせました。

を走らせました。

目的地は、横手市内の2か所、横手市立増田まんが美術館と秋田県立近代美術館です。

秋田県立近代美術館には何度も出かけましたが、増田まんが美術館は初めて

まずは、秋田南IC⇒秋田道⇒横手JCT⇒湯沢横手道路⇒十文字IC⇒R13⇒R342 のルートで増田まんが美術館へ。

別邸から1時間ちょっと で増田まんが美術館に到着しました。

で増田まんが美術館に到着しました。

あらま、立派 な美術館

な美術館

広い駐車場 には、平日だというのに、けっこうな台数の乗用車が駐まっています。

には、平日だというのに、けっこうな台数の乗用車が駐まっています。

開催中の企画展「EVANGELION CROSSING EXPO -エヴァンゲリオン大博覧会-」お目当ての人が多いのでしょうなぁ。なお、私はエヴァには興味がなかったりします…

増田町出身の漫画家である矢口高雄の偉業を記念し、1995年(平成7年) 10月に日本で初めて「まんが」をテーマにした美術館として開館した。(Wikipedia)

というもので、2005年10月の市町村合併によって「横手市立増田まんが美術館」に名称変更しています。

設立当初は、

公民館、図書館、郷土資料館を併設する複合施設「増田ふれあいプラザ」内に開館

したものの、リニューアル工事を経た2019年5月のグランドオープン後は旧「増田ふれあいプラザ」がまるごと「増田まんが美術館」となって現在に至るという次第。

まさしく「庇を借りて母屋を取った」というわけですな

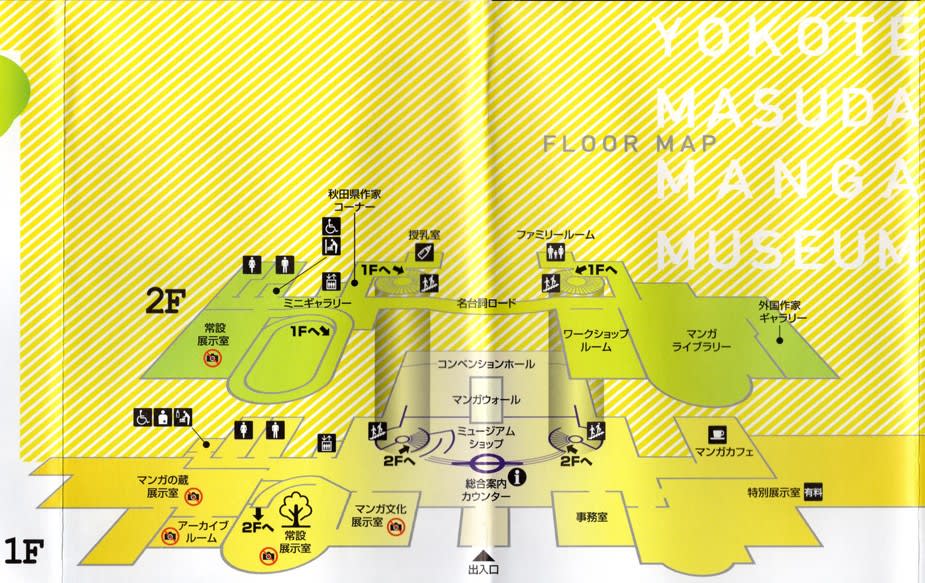

この「増田まんが美術館」の特徴は、日本・中国・香港・韓国・マレーシア・台湾の100名以上の作家の原画44万枚以上を所蔵していること。

74名分の原画各数点が常設展示されていて、その他の作品は24時間温湿度管理された部屋で保管されているほか、デジタル化や紙の酸化を防ぐ作業が行われているそうな。

たくさんの作家さんの原画を目の当たり にしてまず思ったのは、1点・1点に注ぎ込まれている技術

にしてまず思ったのは、1点・1点に注ぎ込まれている技術 と情熱

と情熱 とパワー

とパワー と注ぎ込まれた時間

と注ぎ込まれた時間 がとんでもないということ。

がとんでもないということ。

マンガ を読むとき、勢いのままにページを繰ってしまうものですが、それじゃあまりにも作家さんたちや作品そのものに対して失礼ではないかと思ってしまうほどで、1ページ毎に、ファインアート

を読むとき、勢いのままにページを繰ってしまうものですが、それじゃあまりにも作家さんたちや作品そのものに対して失礼ではないかと思ってしまうほどで、1ページ毎に、ファインアート の鑑賞と同様にじっくりと観て

の鑑賞と同様にじっくりと観て 、噛みしめなければもったいない気がしてきました。

、噛みしめなければもったいない気がしてきました。

まず、原画は大きい(B4版)し、修正の跡なんかもクッキリだし、そしてなによりも高精細

雑誌や単行本 で見るのと比べれば、VHSで録画した映像と4K画像くらい違う感じです

で見るのと比べれば、VHSで録画した映像と4K画像くらい違う感じです

ところで、増田まんが美術館のHPに、初代名誉館長・矢口高雄さんの「リニューアルオープンによせて」という一文が載っていて、こう書き始められています。

ところで、増田まんが美術館のHPに、初代名誉館長・矢口高雄さんの「リニューアルオープンによせて」という一文が載っていて、こう書き始められています。

世界に類例を見ない大発展を遂げて来た日本の「マンガ文化」ですが、実は今日大きな悩みを抱えています。それは、マンガ作品の「原画」の問題です。

「原画」はもともと雑誌や単行本等の印刷に供するための「版下」として描れたものですから、印刷が終われば不用となるのが運命です。とは言えマンガ家たちはそれぞれに心血を注いで描いて来た、いわばわが子のようなものですから、それぞれが大切に保管しているのが実状です。しかし、歳月が進むなかで、次第に変色し、ボロボロに劣化して行きます。加えて作者が亡くなり、それを遺族が引き継いだとしても、その管理には限界があります。

浮世絵版画の版木は、彫り師が、原画をもとに、ほぼ一色毎にサクラの板を彫って作るのですが、必要枚数を刷ったあとは、版木に鉋を掛けて板を再利用したのだとか。朝ドラ「らんまん」で、石版印刷で使い終わった石版を砂で磨いているシーンが出てきましたが、それと同じですな。

浮世絵版画の版木は、彫り師が、原画をもとに、ほぼ一色毎にサクラの板を彫って作るのですが、必要枚数を刷ったあとは、版木に鉋を掛けて板を再利用したのだとか。朝ドラ「らんまん」で、石版印刷で使い終わった石版を砂で磨いているシーンが出てきましたが、それと同じですな。

マンガの場合は、原画の紙を再利用することはないにしても、矢口さんが書かれているように、保存していても紙は変色しますし、切り貼りで使ったセロハンテープなんぞも劣化して紙に色が移ったり剥落したりといったことがあるようです。

そんな原画を収蔵し、アーカイブ化する作業も行っているのが、この増田まんが美術館です。

そんな原画を収蔵し、アーカイブ化する作業も行っているのが、この増田まんが美術館です。

その収蔵室とアーカイブルームは、「マンガの蔵展示室」からガラス越しに観ることができます(写真撮影 はNG

はNG )。

)。

ここで「蔵」ということばを使っているのには理由がありまして、増田町は「蔵の町」だからなのです。

増田町には、母屋につながる屋根付きのエリアに蔵(内蔵:うちぐら)を持つ家がたくさん残っていて、私は7年前に何軒か見学して、かなりの衝撃を受けました。(記事はこちら)

もしも増田まんが美術館にお出かけの節は、是非、増田の街並みと、内蔵もご見物くださいませ

内蔵はふつうの土蔵とはまるで違いますから

ちょいと話がズレました

増田まんが美術館は、原画を観るだけでも楽しい のですが、「いかにもマンガ美術館

のですが、「いかにもマンガ美術館 」という展示があって、これまた楽しい

」という展示があって、これまた楽しい

その一つが、この「名台詞ロード」。

名セリフの数々が吹き出しと共に並んでいまして、私が一番気に入ったのは「こち亀」のこちら

これはまさしく私もずっと思ってきたことで、本人の優れた能力や懸命の努力を以てしても、ときには「運」に逆らえないのは厳然たる事実です。

ここで、ふと1Fを見下ろすと、、、、

もう、休憩用のクッションもマンガです

もう、休憩用のクッションもマンガです

このクッション、1Fにいると気づきにくそうです。

また、「コロナ対策」のバナーまでもが美術館のオリジナル

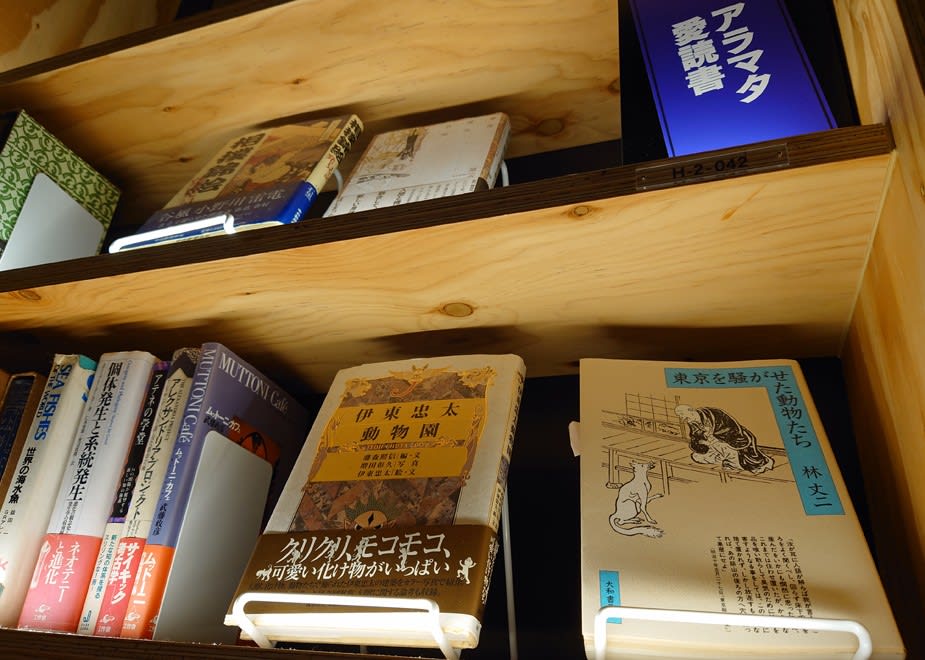

やってくれると言えば、2Fにある「マンガライブラリー」では、単行本や雑誌など約2万5千冊 が読み放題

が読み放題

これほどまでの美術館だというのに、増田まんが美術館は、常設展は無料

近所の子どもたちの中には、学校が休みの日とか放課後は、マンガライブラリーに入り浸っている子も少なくないのではなかろうか

こうして、増田まんが美術館の常設展を存分に楽しみました。

もし募金箱があったら、1,000円くらい寄付してもイイかなと思えるほどで、ちょっとでもマンガに興味を持つ人には強くお奨めしたい気分。

残念だったのは、ミュージアムショップが、エヴァ展専用になっていて(エヴァ展の入場券/半券 がないと立ち入れない)、休業していたこと。

がないと立ち入れない)、休業していたこと。

増田まんが美術館グッズは次回のお楽しみにしておきましょう。

美術館を出てクルマ に向かおうとしたとき、正面の芝生でタンポポに混じって咲いている紫色の花が目に止まりました。

に向かおうとしたとき、正面の芝生でタンポポに混じって咲いている紫色の花が目に止まりました。

何の花だろうと近寄ってみると、

おぉ、ネジバナではありませんか

ネジバナを観たのはこれが初めてだと思います。

「思います」というのは、単に興味がわかなかったか気づかなかったのかもしれませんので…

この時点で時刻は12:45 と、昼食時です。

と、昼食時です。

昼食はどこで食べるか、ある程度決めておりまして、そのお話以降は「#3」で書きます。

つづき:2023/08/15 7月の帰省のこと #3 [稲庭うどん編]

つづき:2023/08/15 7月の帰省のこと #3 [稲庭うどん編]

に飾ってある

に飾ってある

の

の

について、画伯自らが解説されていました。

について、画伯自らが解説されていました。