「福岡遠征2025 #3-2」のつづきです。

まだまだ尾を引く太宰府天満宮仮殿でありまして、

無料配布のリーフレット 「筑紫路 ロマンの散歩道 だざいふ」(よくできてます

「筑紫路 ロマンの散歩道 だざいふ」(よくできてます )から転記

)から転記 しますと、

しますと、

令和5年(2023) 5月から約3年間という御本殿大改修期間に限り、御神霊(おみたま)が御本殿からお遷りになる場所として、建築家・藤本壮介氏の設計で、御本殿前に特別な「仮殿」が建てられております。

御祭神 菅原道真公を慕い京より一夜にして梅が飛んできたという飛梅伝説に着想を得て、豊かな自然が御本殿の前に飛翔し、仮殿としての佇まいを作り上げることをコンセプトに、藤本壮介氏によって設計されました。

とのこと。

まさしくコンセプトそのままに「仮殿」は生きています

竣工すれば「おしまい」ではなく、屋根の上の草木が、季節を写し、約3年間という短期間ながら、草木が成長する変化を楽しめるのですから。

ちなみに、藤本壮介さんは、大阪・関西万博の会場デザインプロデューサーで、かの大屋根リングを設計した、今をときめく建築家 です。

です。

太宰府天満宮宝物殿では、

「藤本壮介展 太宰府天満宮仮殿の軌跡」が開催中で、私としては興味津々

「藤本壮介展 太宰府天満宮仮殿の軌跡」が開催中で、私としては興味津々 だったのですが、

だったのですが、

この日は「月曜日」ということで、宝物殿 は休館日

は休館日 にあたっていました

にあたっていました

ちなみに、元旦も開館している希有な博物館、九州国立博物館も休館日 でした。

でした。

もし、この日、九州国立博物館に行けていれば(常設展は東博の「友の会」会員証を使って無料で観られた)、5月だけで東京・奈良・京都・九州の4国立博物館すべてに行くという「快挙(?)」達成だったのに…

もし、この日、九州国立博物館に行けていれば(常設展は東博の「友の会」会員証を使って無料で観られた)、5月だけで東京・奈良・京都・九州の4国立博物館すべてに行くという「快挙(?)」達成だったのに…

まぁ、九博は「また今度 」で済みますが、「藤本壮介展」の方は、会期が8月末までだそうで、こちらを観る機会はほとんど無さそうです。

」で済みますが、「藤本壮介展」の方は、会期が8月末までだそうで、こちらを観る機会はほとんど無さそうです。

もし私が8月16日に長崎で開催される「MISIA CANDLE NIGHT 2025 LIGHT OF PEACE – 80th Year – 」に行くのだったら、その帰りにでも立ち寄る策もありましたけれど、このタイミングは「お盆帰省

」に行くのだったら、その帰りにでも立ち寄る策もありましたけれど、このタイミングは「お盆帰省

」の最中なのです

」の最中なのです

でも、「捨てる神あれば拾う神あり」で、この記事を書いている途中、森美術館で「藤本壮介の建築」展が開催されることを知りました。

会期は7月2日(水)~11月9日(日)となかなか長いし、会期中無休だそうなので、これは行かねば

会期は7月2日(水)~11月9日(日)となかなか長いし、会期中無休だそうなので、これは行かねば

ただ、会期が長いと「そのうちに…」となって、気づくと終わってた という経験もありますので、これだけは注意しておきましょ

という経験もありますので、これだけは注意しておきましょ

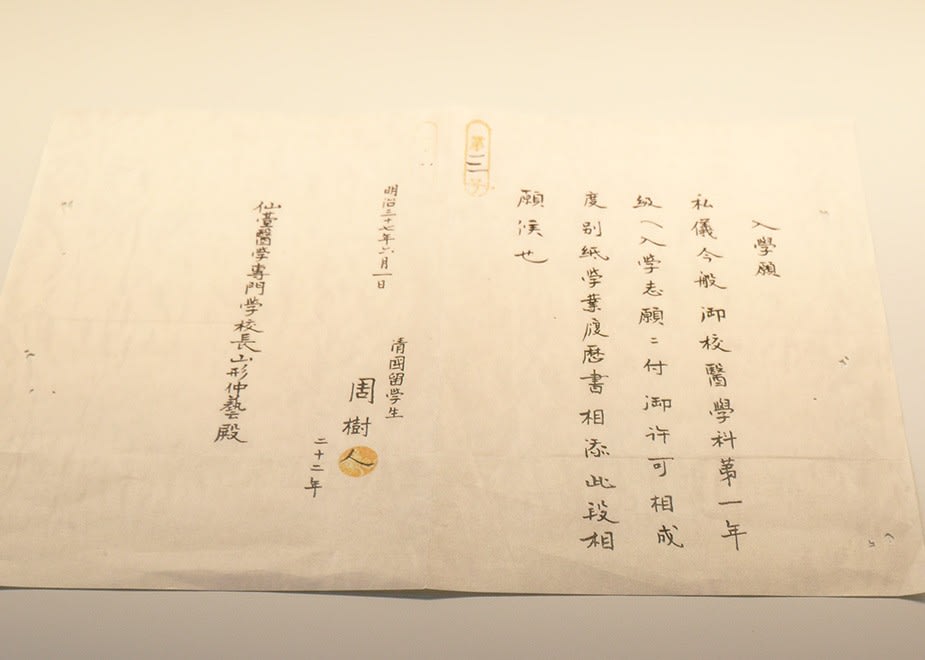

宝物殿近くの参道沿いに、麒麟と鷽(うそ)の銅像が立っています。

麒麟の方は、某ビール のラベルのようなリアル(想像上の霊獣に「リアル」はないとは思う

のラベルのようなリアル(想像上の霊獣に「リアル」はないとは思う ) な感じですが、「鷽」の方は、

) な感じですが、「鷽」の方は、

この鷽像が造られ、寄進されたのはいつなのかというと、台座に刻まれていた文字によると、

嘉永五年 壬子二月吉日

とな。

「嘉永5年」は、西暦だと1852年で、明治天皇の生年にして、ペリー来航の前年にあたります。

まさしく「幕末の始まり」ですが、そういう時期にこんなにデフォルメされた鷽像が造られたなんて、なんか凄い

いや、もしかしてこの像のモデルは小鳥のウソではなく、「鷽かえ神事」に使われる木彫りの鷽かも… うん、そっちの可能性が高いな…

うん、そっちの可能性が高いな…

絵馬殿の前で「猿回し 」が行われていました。

」が行われていました。

宝物殿も九博もお休みで「手持ち無沙汰」になった私は、しばし「猿まわし」を見物 しました。

しました。

私が「猿まわし」を見物するのは、2023年2月に湯島天神にお参りしたとき以来のこと。

あのときの「猿まわし」(楽しかった )と比べると、お猿さんの芸は未熟(見るからに子猿)だし、おじさんのしゃべり

)と比べると、お猿さんの芸は未熟(見るからに子猿)だし、おじさんのしゃべり もあまり面白くなく、かなり見劣りするものでした

もあまり面白くなく、かなり見劣りするものでした

それでも、タダ見 は失礼なので、おひねりを500円

は失礼なので、おひねりを500円 だけザルに入れました。

だけザルに入れました。

湯島天神のときは快く1000円 を拠出したんだけどねぇ…

を拠出したんだけどねぇ…

この時点で時刻は11:30。

福岡空港に向かうにはまだ余裕 がありすぎます。

がありすぎます。

さて、どうする? と考えた時に思い出した のは、太宰府に来る途中、バス

のは、太宰府に来る途中、バス の車窓から見えた気になる建物でした。

の車窓から見えた気になる建物でした。

よし、そこに行ってみよう

となったところで「#3-4」につづきます。

2025/06/27 福岡遠征2025 #3-4

2025/06/27 福岡遠征2025 #3-4

を買って、

を買って、 ではブログ記事の

ではブログ記事の 、さらに

、さらに

一方、

一方、

で

で

に乗って(新しいスマホで改札口を無事に通過

に乗って(新しいスマホで改札口を無事に通過

に限定

に限定 や

や

この

この

」

」

にした「ミニ屏風」

にした「ミニ屏風」 、

、

」

」 で

で

して、

して、

に乗り、

に乗り、 も

も で、

で、

の中、

の中、